Интерпретация радиоуглеродных данных: абсолютная хронология лолинской культуры Прикаспия

Автор: Шишлина Н.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Цивилизационные центры и первобытная периферияв эпоху раннего металла: модели взаимодействия

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

Основное внимание в этой статье уделяется проверке и интерпретации данных ra-diocarbon. Чтобы применить даты 14C для хронологического вывода, следует правильно понимать изотопные эффекты. Коллаген костей человека и животных из нескольких культур эпохи эпохи бронзы, как и культура Лолы, показывает большие вариации в значениях δ 1 и δ 15. Более положительные значения δ 1 и δ 15Ν вызваны изменением диеты и более высокой засушливости климата. Кости человека показывают эффекты пласта, вызванные компонентами водной диеты. Для культуры Лола Евразийского периода доступны новейшие изотопные и радиоуглеродные данные. Устойчивые значения изотопов для костей человека и животных Lola значительно различаются; народ народа этой культуры не соответствует степной популяционной диете. Это означает, что либо изотопная экология Прикаспийской и Нижне-Донской степных областей изменилась в течение периода аридизации, либо некоторые люди пришли в эту часть степи из регионов, где пищевые компоненты показывают различные сигналы изотопов, включая морские пищевые компоненты. Эффект водохранилища можно количественно определить путем парного знакомства человеческих костей и связанных с ним наземных образцов. Некоторые парные даты Лолы не показывают эффект пласта. Некоторые человеческие кости из датированных пар действительно показывают эффект пласта, который колеблется между 114 и 185 годами. Коррекции водохранилищ пересмотрели хронологию культуры Лолы, которая находится в интервале между 2200-2000 кал. BC, на основе доступных 14Cdata.

Бронзовый век, евразийская степь, хронология, радиоуглерод-ное датирование, лолинская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14328550

IDR: 14328550

Текст научной статьи Интерпретация радиоуглеродных данных: абсолютная хронология лолинской культуры Прикаспия

Радиоуглеродный метод датирования является широко распространенным методом при определении хронологической позиции того или иного исторического события, длительности существования культур, решения проблем соотношения культурных образований ( Черных и др. , 2000; Черных, Орловская , 2004; Моргунова и др. , 2011; Рысин , 2012). Однако при анализе радиоуглеродных данных часто возникает сложность их интерпретации, и отношение к полученным результатам выражается в том, что такие данные – полученный радиоуглеродный возраст датируемого образца – считают ошибочным ( Кореневский, Резеп-кин , 2008), противоречащим системам относительной хронологии ( Моргунова и др. , 2011), некорректным или даже дефектным ( Мимоход , 2011). Это приводит к тому, что исследователи-археологи оценивают 14С дату по принципу «подходит – не подходит» она к обсуждаемой той или иной системе относительной хронологии, или просто говорят об ошибке метода или лаборатории ( Кореневский, Резепкин , 2008).

Согласно существующим международным соглашениям, на которых базируется радиоуглеродный метод датирования, для расчета возраста образца учитывается значение периода полураспада 14С=5750±0. Радиоактивный изотоп углерода 14C постоянно образуется в верхних слоях атмосферы при столкновении вторичных нейронов от космических лучей с ядрами атмосферного азота. Соотношение радиоактивного и стабильных изотопов углерода в атмосфере и в биосфере примерно одинаково из-за активного перемешивания атмосферы, поскольку все живые организмы постоянно участвуют в углеродном обмене, получая углерод из окружающей среды. Удельная активность углерода в живых организмах соответствует содержанию радиоуглерода в атмосфере. С гибелью организма углеродный обмен прекращается. После этого стабильные изотопы сохраняются, а радиоактивный (14C) постепенно распадается, в результате его содержание в образце постепенно уменьшается. Зная исходное соотношение содержания изотопов в организме и определив их текущее соотношение в биологическом материале масс-спектрометрическим методом, можно установить время, прошедшее с момента гибели организма.

Получаемый радиоуглеродный возраст является выражением физического измерения времени. Соотношение изотопов углерода в атмосфере во времени и пространстве не меняется, а содержание изотопов в живых организмах в точности соответствует текущему состоянию атмосферы. Однако содержание 14C зависит от радиационной обстановки, которая может измениться во времени из-за колебания уровня космических лучей и активности Солнца, оно также меняется и в пространстве, в зависимости от широты, состояния атмосферы, местных условий. Кроме того, исследования показали, что из-за разницы в атомных массах изотопов углерода химические реакции и процессы в живых организмах идут с немного разными скоростями, что нарушает естественное соотношение изотопов. Этот эффект называется эффектом изотопного фракционирования. Радиоуглеродный возраст нуждается в поправке, и для этого измеряется 13С.

Однако оказалось, что на достоверность радиоуглеродного возраста разных углеродосодержащих образцов могут влиять и другие факторы, например ес- тественные вариации радиоуглерода в обменном резервуаре Земли на определенный момент времени, антропогенные факторы. К примеру, датируемые неатмосферные образцы могут участвовать в трофической пищевой цепи, и на их радиоуглеродный возраст влияют резервуарные эффекты, вызывающие «мнимый возраст». Все это так или иначе сказывается на радиоуглеродном возрасте датируемого образца.

Таким образом, археологу необходимо учитывать своеобразную изотопную историю датируемых образцов разного углеродного происхождения, для того чтобы оценить достоверность получаемого радиоуглеродного возраста.

Для примера выбрана лолинская культура Прикаспийких степей. За последнее время опубликована значительная радиоуглеродная база данных по этой и синхронной ей культурам финала среднебронзового века Евразийской степи, предложена ее интерпретация и хронология отдельных культур ( Мимоход , 2010). Тем не менее, проведенные дополнительные масс-спектрометрические исследования образцов, а также радиоуглеродное датирование парных образцов, происходящих из одного синхронного археологического контекста (погребения), показало, насколько важным становится обязательная проверка достоверности получаемого радиоуглеродного возраста и последующая его интерпретация, позволяющая предложить уточненные хронологические интервалы для лолинской культуры.

Для исследования использовались материалы из раскопок Степной археологической экспедиции Исторического музея в Калмыкии и в Ростовской обл.; образцы костей человека и животных были также любезно предоставлены Р.А. Мимоходом (могильники Линево и Хомуш-Оба). Методика исследования включала следующие анализы:

-

• идентификация пола и возраста погребенного человека;

-

• идентификация вида животного;

-

• изотопные исследования коллагена костей человека и животных лолин-ской и синхронных культур (определение δ13С и δ15N);

-

• проведение парного датирования углеродосодержащих образцов разного происхождения;

-

• верификация полученного радиоуглеродного возраста образцов.

Масс-спектрометрическое исследование проводилось в Изотопной лаборатории ГЕОХИ РАН, радиоуглеродное датирование – в ИГРАН, в Радиоуглеродных лабораториях Гронингенского университета, Нидерланды, в RHLA Оксфордского университета, Великобритания, и в Изотопной лаборатории университета г. Киля, Германия.

Полученные результаты и дискуссия

Характеристика образцов. Было проанализировано 18 образцов: кости 16 людей разного пола и возраста (мужчины, женщины, дети и подростки), 8 костей овцы (ребра, трубчатые кости, астрагалы) и один зуб коровы из погребений и курганов лолинской и синхронных бабинской культуры и криволукской группы. Фрагменты древесины из могильника Манджикины были плохой сохранности и до вида не определялись.

Органическая часть (25%)F----^ п коллаген

КОСТЬ

Ц----S углерод азот

Неорганическая часть (75%) кальций и фосфаты (карбонаты) > (биогенный апатит)

Пищевая трофическая цепочка в коллагене кости человека и животного отражает его систему питания благодаря эффекту фракционирования

Рис. 1. Трофическая пищевая цепочка в коллагене кости человека и животного

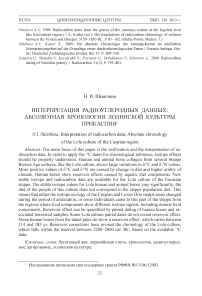

Изотопные исследования. Система питания древнего человека является отражением уровня освоения пищевых ресурсов конкретных экологических зон. «Изотопный архив» – данные δ13С и δ15N, сохранившиеся в костях человека и животного, – позволяет идентифицировать ее основные компоненты. Пищевая трофическая цепочка в коллагене кости человека и животного отражает его систему питания благодаря эффекту фракционирования, шаг которого составляет примерно 5‰ для углерода и 3–4‰ для азота. Это выглядит таким образом (рис. 1): растения с изотопным составом δ13C –23–22‰ и δ15N +5‰ (в Европейской зоне России преобладают растения С3 по фотосинтезу) съедают при выпасе домашние животные, например овцы, и их изотопные данные уже составляют S 13 C -20-19%о и 5 15 N +6-9%о, у человека, употребляющего мясо/молоко домашних животных, изотопные данные в коллагене кости уже увеличиваются до δ13C –18‰ и δ15N +10–11‰ ( Richard et al. , 2003).

Полученные по 169 индивидуумам эпохи бронзы результаты показывают, что в степи жили люди с разными системами питания. Это означает, что некоторые из них, скорее всего, проводили всю жизнь в степи, и их система питания основывалась на продуктах, которые производились в степных нишах. Это не только мясо/молоко травоядных животных, но и растения группы С3 и рыба из речных/озерных водоемов ( Шишлина , 2011). Средние изотопные данные этой модели системы питания δ13C = –18,1‰, δ15N = +13,9‰ ( Shishlina et al. , 2012a).

Таблица 1. Масс-спектрометрические данные (δ C и δ N) в коллагене костей погребенного человека лолинской и синхронных ей культур

|

№ |

Памятник |

Курган/погребение |

Пол/возраст |

δ13C, ‰ |

δ15N, ‰ |

|

1 |

Островной |

3/39 |

женщина 20–30 |

–17,30 |

+16,00 |

|

2 |

Манджикины 1 |

9/1 |

мужчина 35–40 |

–17,10 |

+15,00 |

|

3 |

Манджикины 1 |

10/2 |

женщина 45–50 |

–16,70 |

+17,20 |

|

4 |

Темрта 1 |

2/8 |

мужчина 40–50 |

–18,47 |

+12,94 |

|

5 |

Хар-Зуха |

5/2А |

взрослый |

–17,95 |

+14,53 |

|

6 |

Песчаный V |

14/3, скелет 1 |

подросток 12–13 |

–13,36 |

+19,20 |

|

7 |

Песчаный V |

14/3, скелет 2 |

подросток 12–13 |

–13,29 |

+18,57 |

|

8 |

Песчаный V |

14/3, скелет 4 |

подросток 12–13 |

–13,19 |

+18,12 |

|

9.1 |

Песчаный V |

14/3, скелет 5 (ребро) |

мужчина 30–40 |

–17,81 |

+16,64 |

|

9.2 |

Песчаный V |

14/3, скелет 5 (кость таза) |

мужчина 30–40 |

–13,89 |

+9,97 |

|

9.3 |

Песчаный V |

14/3, скелет 5 (vertebra) |

мужчина 30–40 |

–13,31 |

+18,37 |

|

10 |

Песчаный V |

14/3, скелет 6 |

ребенок 5–6 |

–13,46 |

+19,14 |

|

11 |

Песчаный V |

14/4, северный скелет |

взрослый мужчина |

–14,84 |

+18,55 |

|

12 |

Песчаный V |

14/4, южный скелет |

взрослая женщина |

–18,51 |

+13,00 |

|

13 |

Яшкуль 1 |

1/19 |

подросток |

–16,30 |

+18,30 |

|

14 |

Хомуш Оба* |

2/8 |

взрослый |

–20,53 |

+11,43 |

|

15 |

Линево** |

6/6 |

взрослый |

–19,16 |

+8,90 |

|

16 |

Линево** |

8/2 |

взрослый |

–18,44 |

+9,60 |

* Ранняя бабинская культура.

** Криволукская группа.

13 15

Севернее в лесостепи система питания была несколько иной, включая местные растения, мясо диких и домашних животных и, вероятно, кое-где речные продукты (рыба, съедобные моллюски).

Тем не менее, согласно изотопным данным, в степи также жили взрослые люди, употреблявшие значительную долю морепродуктов. При такой системе питания изотопный сигнал будет примерно таким: δ13C = –16,3‰, δ15N = +16,3‰ ( Shishlina et al. , 2012a).

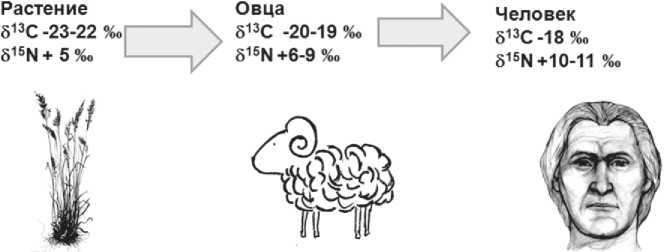

В связи с этим огромный интерес представляют масс-спектрометрические данные, полученные по представителям лолинской и синхронной ей культур (табл. 1; рис. 2).

Оказалось, что, согласно изотопным данным, по системе питания можно выделить три группы людей. Первая – это типичные представители степных экологических ниш (образцы 1, 4, 5, 12 и 14), употреблявшие речную и озерную рыбу, мясо и молоко домашних животных и растения группы С3; вторая группа – криволукская, представители которой, вероятно, не употребляли местную рыбу (образцы 15 и 16); и третья группа (образцы 2, 3, 6–11, 13), для которой

Рис. 2. Изотопные данные (δ C, δ N, ‰) в коллагене костей человека и животных лолинской, ранней бабинской культур и криволукской группы

Условные обозначения: а – люди; б – животные характерны экстремально высокие значения углерода (вариации между –17,30 и -13,19%о) и азота (вариации между +15 и +19,20%о). Взрослые мужчины, женщины и подростки третьей группы по системе питания отличаются от местных жителей западного склона Средних Ергеней и северо-западного Прикаспия: в их системе питания присутствовали морепродукты и, скорее всего, растения группы С4. Полученные вариации изотопного состава стронция в эмали зубов некоторых представителей этой группы подтверждают, что они пришли сюда с другой территории (Shishlina, Larionova., In press).

Масс-спектрометрические данные по некоторым овцам и корове из анализируемых погребений (табл. 2) соотносятся с данными, полученными по δ13C и δ15N животных из погребений разных культур степных зон, выпас которых проводился на местных пастбищах с преобладанием растений группы С3 (образцы 1, 2 и 9) ( Shishlina et al. , 2012a).

Однако выделяются две другие группы овец: для первой характерны экстремально высокие значения углерода (вариации δ C между –15,37 и –12,68‰) и азота (вариации S N между +11,68 и +17,54%о); вторая - смешанная: для образца овцы № 3 характерно самое высокое значение азота δ N = +18,83‰, хотя

Таблица 2. Масс-спектрометрические данные (δ13C и δ15N) в коллагене костей погребенных овец и коровы лолинской культуры

Результаты масс-спектрометрического состава коллагена костей домашних животных изучаемых культур соотносятся с данными по погребенному человеку и позволяют также предположить, что выпас этих животных мог происходить на пастбищах с разным растительным покровом, в том числе на пастбищах, где доминировали растения С4. Следует отметить, что усиление аридизации во второй половине III тыс. до н. э. изменило зависимые от климата компоненты ландшафта, в первую очередь растительность, почвы, водные источники. Растительный покров становится более изреженным, начинают преобладать недерновинные растения, исчезают степные травы, появляются сухостепные и полупустынные виды, которые продуцируют значительно меньшую биомассу на единицу площади; сокращается норма осадков зимнего периода и возрастает интенсивность летних ливней, что, в итоге, приводит к усилению эрозионных процессов. Колебания климата могли отразиться на характере травяного покрова и, таким образом, на масс-спектрометрических данных, полученных по коллагену костей животных. Кроме того, усилилось воздействие антропогенного фактора на пастбищные угодья – начался перевыпас скота, повлекший за собой деградацию почв и растительности. Скот непосредственно влияет на растительные ценозы, поедая наземные органы травянистых растений (стравливание), воздействуя на растения и почву копытами (вытаптывание), откладывая экскременты. С экскрементами в почву возвращается значительная часть элементов минерального питания, содержащихся в траве, съеденной животными. Поступление с экскрементами на поверхность почвы больших количеств богатого азотом, легко минерализующегося органического вещества способствует повышению микробиологической активности почвы и жизнедеятельности почвенной мезофауны. Влияние экскрементов на почву и растения определяется не только их количеством, но и химическим составом, физическими свойствами, формой и особенностью их распределения по поверхности. Особенно богаты элементами минерального питания растений экскременты овец. Основное количество поступающего на пастбища азота и калия содержится в их моче. Концентрированная моча может обжигать растения и обуславливает резкое повышение щелочности. Расположение рядом с пастбищами хороших водопоев способствует не только лучшему поеданию травы животными, но и более полному использованию азота, содержащегося в моче, а также устранению ее побочного отрицательного действия на растения. Твердые экскременты овец распределяются, в отличие от других видов скота, равномерно по поверхности почвы и не могут оказывать неблагоприятного механического воздействия на растения, при их разложении происходит постепенное поступление в почву содержащихся в ней элементов минерального питания растений. Возможно, недостаток водных ресурсов и стрессовая ситуация для животных могла оказать влияние не только на видовой состав растительного покрова, но и на изотопный состав ряда пастбищных растений. Исследования показали, что удобрение полей экскрементами животных существенно повышает значение δ15N в почве и растениях (Bogaard et al., 2007).

Таким образом, данные, полученные по домашним животным лолинской культуры, могут являться и индикаторами смены климатических условий. Это подтверждается и исследованиями подкурганных почв памятников лолинской культуры, позволяющими утверждать, что время ее формирования и развития падает на пик аридизации на юге России ( Борисов, Мимоход , 2011).

Полученные масс-спектрометрические данные необходимы для последующей верификации результатов радиоуглеродного датирования. Отметим, что как для людей, так и для овец из стада лолинской культуры, характерны зачастую очень высокие значения азота и углерода в коллагене костных образцов и не всегда возможно точно указать, что употреблял в пищу человек: рыбу или растения с аналогичным высоким значением 15N.

Радиоуглеродное датирование . Р.А. Мимоходом в нескольких публикациях ( Мимоход , 2010; 2011) была представлена основательная база радиоуглеродных данных по лолинской и синхронным ей культурам, а также проведен обстоятельный анализ, в результате которого часть данных признана удовлетворительной и используется в дальнейших хронологических построениях, а другая – неудовлетворительной («дефектной»). Последняя часть исключена из анализа.

Большинство радиоуглеродных данных получено по костям погребенного человека, т. е. по образцам наземного происхождения, и они нуждаются во введении обязательной поправки на изотопное фракционирование. Как уже отмечалось, содержание в образце радиоуглерода может измениться из-за природ -ных процессов или из-за лабораторной обработки. Это приводит к изменению радиоуглеродного возраста образца и требует введения поправки, что происходит благодаря измерению в образце 13С. Фракционирование - это разница в радиоуглеродном возрасте наземных образцов разного происхождения, введение поправки на фракционирование приводит все значения к одному знаменателю ( Lanting, Plicht , 1998).

Таблица 3. Результаты радиоуглеродного датирования костей человека из могильника Линево без поправки ( Мимоход , 2010) и с поправкой на изотопное фракционирование

|

Лаб. № |

Курган/ погребение |

14C age (BP) |

Calibrated range 1σ (BC) [start: end] |

δ13C, ‰ |

δ15N, ‰ |

|

Ki-12886 |

8/2 |

3590±50 |

2030–1880 |

– |

– |

|

Ki-12886 |

8/2 |

3700±50 (с поправкой) |

[2195:2174] 0,12 [2145:2025] 0,88 |

–18,4 |

+9,6 |

|

Ki-12876 |

6/6 |

3825±50 |

2350–2190 |

– |

– |

|

Ki-12876 |

6/6 |

3920±50 (с поправкой) |

[2474:2339] 0,96 [2321:2319] 0,01 [2315:2310] 0,03 |

–19,1 |

+8,9 |

Как видно из табл. 3, после введения поправки первая дата удревнилась на 112, вторая – на 96 радиоуглеродных лет. Если еще раз обратить внимание на данные по δ13С, полученные по кости погребенного человека (табл. 1), то введение поправки при значении δ C = –13‰ удревнит радиоуглеродный возраст костного образца на 176 радиоуглеродных лет.

Это свидетельствует о том, что большинство представленных в публикациях радиоуглеродных данных по кости человека лолинской культуры, возможно, требуют уточнения.

Тем не менее, дальнейшая работа показала, что некоторые радиоуглеродные данные по кости человека могут быть удревнены и в связи с резервуарным эффектом, показывая так называемый «мнимый возраст». Эта тема является предметом многочисленных исследований по материалам разных регионов мира ( Lillie et al. , 2009; Wood et al. , 2013). Влияние резервуарного эффекта на радиоуглеродный возраст многих образцов кости человека катакомбных культур исследуемого региона и введение поправки (ΔR) обсуждались в нескольких публикациях ( Плихт и др. , 2007; Shishlina et al. , 2007; 2009; 2012b).

Для проверки обсуждаемой хронологической позиции лолинской культуры – 2300–1800 гг. до н. э. ( Мимоход , 2010; 2013) – было проведено парное датирование образцов разного углеродного происхождения из одного погребения. Получено 16 14С дат (6 парных, для одного погребения получено 4 даты): 9 дат по коллагену костей человека, 6 – по коллагену костей животных, 1 – по древесине (табл. 4).

Первые две пары получены по кости человека и фрагменту лопатки овцы из погребения могильника Островной. AMS даты по кости животного (радиоуглеродные лаборатории в Киле и Гронингене) практически совпадают, даты по кости человека удревнены – на 114 и свыше 1000 радиоуглеродных лет. Такая разница в датах по кости человека, вероятно, может быть объяснена разной системой проподготовки образца (AMS дата из Гронингенской лаборатории и конвенционная – из ИГРАН), возможно, вызвавшей лабораторное фракционирование. Тем не менее, изотопные данные в обоих случаях указывают, что в системе питания женщины из этого погребения присутствовали речные и озерные про-

Таблица 4. Радиоуглеродные данные по лолинской и ранней бабинской культурам

|

Лаб. № |

Образец |

Курган/ погребение |

14 C age (BP) |

Calibrated range 1σ (BC) [start : end] |

δ13C, ‰ |

δ15N, ‰ |

ΔR* |

|

Островной N 45°44′44,6″, E 44°0,6′53.0″ |

|||||||

|

GrA-32895 |

лопатка овцы |

3/39 |

3740±35 |

[2201:2130] 0,70 [2086:2050] 0,30 |

–16,37 |

+ 12,3 |

|

|

IGAN-3234 |

кость женщины 20–30 лет |

3/39 |

4824±60 |

[3693:3681] 0,1 [3664:3623] 0,33 [3604:3523] 0,61 |

–17,30 |

+16,08 |

1084 |

|

КIA-45520 |

лопатка овцы |

3/39 |

3761±27 |

[2269:2259] 0,08 [2206:2137] 0,92 |

–16,37 |

+12,30 |

|

|

KIA-45521 |

кость женщины 20–30 |

3/39 |

3875±26 |

[2454:2419] 0,30 [2406:2377] 0,25 [2350:2298] 0,45 |

–17,04 |

+15,82 |

114 |

|

Манджикины-1 N 45°42′32б5″, E 44°42′32,5″ |

|||||||

|

IGAN-2227 |

древесина |

9/1 |

3850±60 |

[2456:2418] 0,18 [2407:2375] 0,16 [2367:2364] 0,01 [2351:2274] 0,42 [2256:2208] 0,23 |

– |

– |

|

|

IGAN-2278 |

кость мужчины 35–40 |

9/1 |

3864±40 |

[2457:2418] 0,24 [2408:2374] 0,22 [2368:2288] 0,54 |

–17,31 |

+15,03 |

160 |

|

KIA-45525 |

ребро коровы |

9/1 |

3704±27 |

[2138:2115] 0,26 [2099:2038] 0,74 |

|||

|

KIA-45524 |

кость мужчины 35–40 |

9/1 |

3824±26 |

[2296:2205] 1,00 |

–17,31 |

+15,03 |

120 |

|

Темрта 1 N 46°31′15,60′′, E 043°36′18,50′′ |

|||||||

|

OxA-18387 |

зуб коровы |

2/8 |

3949±32 |

[2563:2534] 0,20 [2493:2437] 0,49 [2420:2404] 0,11 [2378:2350] 0,18 |

–18,65 |

+9,72 |

|

|

OxA-18388 |

мужчина 40–50 |

2/8 |

3945±31 |

[2549:2538] 0,08 [2490:2449] 0,51 [2446:2438] 0,05 [2420:2404] 0,13 [2378:2350] 0,21 |

–18,47 |

+12,94 |

0 |

|

Песчаный V N 46º33´21,7´´, E 043º40´36,8´´ |

|||||||

|

GrA-32895 |

кость подростка 1 |

14/3 |

3710±35 |

[2190:2181] 0,07 [2141:2112] 0,27 [2102:2036] 0,65 |

–13,36 |

+19,20 |

0 |

|

Gr-55077 |

астрагал овцы |

14/3 |

3695±35 |

[2135:2035] 1,00 |

–19,44 |

– |

|

|

Gr-55090 |

кость подростка 4 |

14/3 |

3880±35 |

[2457:2417] 0,30 [2409:2335] 0,55 [2324:2307] 0,13 [2302:2301] 0,00 |

–13,19 |

+18,12 |

185 |

Таблица 4 (продолжение)

|

IGAN-4557 |

кость мужчины 30–40 |

14/3 |

3770±70 |

[2294:2124] 0,81 [2092: 2043] 0,18 |

–13,31 |

+18,37 |

0 |

|

Хомуш-Оба |

|||||||

|

GrA-49229 |

кость человека |

2/8 |

3675±40 |

[2134:2077] 0,50 [2073:2070] 0,01 [2064:2018] 0,37 [1995:1981] 0,10 |

–20,53 |

+11,43 |

0 |

|

GrA-48966 |

кость овцы |

2/8 |

3670±35 |

[2134:2077] 0,50 [2073:2070] 0,01 [2064:2018] 0,37 [1995:1981] 0,10 |

–19,85 |

+6,17 |

|

* Поправка на резервуарный эффект дукты, с которыми она поглощала древний углерод, поэтому ее радиоуглеродный возраст «мнимый» и требует введения поправки на резервуарный эффект (до 114 лет, учитывая 14С дату Кильского университета). При использовании в хронологических построениях данных по этому погребению следует учитывать радиоуглеродный возраст по кости овцы.

Следующие две пары получены по кости коровы, древесине и кости человека из могильника Манджикины 1. Две даты по кости человека из 14С лабораторий в Киле и ИГРАНе практически совпадают. Им близка дата по древесине. Погребение было совершено в очень глубокой яме с заплечиками, на уровне которых она была перекрыта деревянными досками. Однако две даты, полученные по фрагменту кости ребра коровы, в среднем дают поправку в 140 радиоуглеродных лет: они моложе и кости человека, и древесины. Вероятно, могильная яма могла быть перекрыта бревнами или досками, изготовленными из старого (свыше 100 лет), а не молодого дерева. А вот радиоуглеродный анализ костей человека опять показывает «мнимый» возраст из-за системы питания мужчины 35–40 лет: он употреблял речную и озерную рыбу. По крайней мере, изотопный сигнал в его костях указывает на этот факт его биографии.

Радиоуглеродный возраст следующей пары из Темрты 1 (человек - зуб коровы) совпадает, как и данные по изотопному сигналу, свидетельствующие, что корова выпасалась на пастбище с растениями группы С а человек ел мясо (молочные продукты) таких животных и растения группы С однако с немного повышенным сигналом азота. Это может указывать на то, что этот человек последние 10 лет своей жизни провел в ином географическом ареале, с более засушливыми климатическими условиями.

Вполне возможно, этот регион совпадает с локализацией памятника ранней бабинской культуры – Хомуш-Оба, откуда происходит следующая пара – кость человека и кость животного: изотопный сигнал в коллагене костей человека близок таким же данным мужчины из Темрты, а его радиоуглеродный возраст совпадает с радиоуглеродным возрастом животного из этого же погребения.

Самый интересный пример связан с коллективным захоронением из могильника Песчаный V (см. цв. вклейку, рис. I). Шесть подростков и детей и сопровождающий их взрослый мужчина были убиты и захоронены одновременно. Масс-спек- трометрические данные, полученные по пяти людям, не вписываются ни в одну из предложенных ранее моделей системы питания местного населения (Shishlina et al., 2012a). Из этого захоронения были датированы два фрагмента кости овцы (но в одном не сохранился коллаген) и три фрагмента кости человека. Радиоуглеродный возраст овцы (астрагал), одного из подростков и мужчины совпал, однако второй подросток оказался древнее их на 185 радиоуглеродных лет. «Мнимый» возраст вызван иной системой питания этого подростка, скорее всего, употреблением водных компонентов, нуждается в поправке на резервуарный эффект.

Таким образом, для лолинской культуры выявлены пары как с нулевым ΔR, так и достигающим 140–185 радиоуглеродных лет.

Заключение

Представленные новые материалы еще раз подчеркивают сложность интерпретации радиоуглеродных данных, получаемых по разным углеродосодержащим образцам. Особая ситуация складывается с радиоуглеродным возрастом человека эпохи бронзы, основным занятием которого было подвижное пастушеское хозяйство, предполагающее сезонные перекочевки, во время которых он мог употреблять пищу с разным изотопным сигналом и с разным радиоуглеродным возрастом (наземные, водные – речные, озерные, морские – компоненты). Эффект, вызванный морскими, речными (с проточными водами) или озерными (со стоячими водами) резервуарами, различался, имея также и географический тренд. Его влияние и величина определяется разницей радиоуглеродного возраста водного и наземного синхронных образцов и выражается в радиоуглеродных годах. Употребление в пищу продуктов питания водного происхождения приводило к изменению изотопного сигнала в коллагене костей человека, удревняя и его радиоуглеродный возраст. Это подтверждается сопоставлением масс-спектрометрических данных и результатов радиоуглеродного датирования и, таким образом, указывает на сложность интерпретации радиоуглеродных данных, получаемых по костям погребенного человека.

Представленные примеры анализа 14С данных показывают, что не всегда получаемый по кости человека радиоуглеродный возраст приближен к событию, которое мы соотносим с историческим интервалом (доверительным интервалом, получаемым при калибровке радиоуглеродной даты) – предположительным временем захоронения.

Необходимо учитывать поправки, в том числе и поправки на изотопное фракционирование, и поправку на резервуарный эффект, отражающую сложную многокомпонентную систему питания древнего человека. Однако, это возможно лишь при проведении комплексного масс-спектрометрического исследования датируемых образцов и параллельного датирования наземных и водных образов. Без такой дополнительной проверки многочисленных радиоуглеродных данных, полученных по кости человека, хронологические построения, опирающиеся на них, не всегда могут отражать предполагаемые временные интервалы реального существования изучаемых археологических культур.

Приведенные примеры датирования разных углеродосодержащих образцов лолинской культуры, показали, что некоторые даты могут быть удревнены до

-

180 лет при введении необходимой поправки на изотопное фракционирование. Такая ситуация может «вернуть» обратно так называемые, по мнению Мимохо-да (2010), омоложенные даты. С другой стороны, часть дат может быть удревне-на еще примерно на 140–180 лет в связи с резервуарным эффектом.

Используя радиоуглеродные данные, полученные по коллагену костей человека лолинской культуры, следует обязательно учитывать:

-

1) изотопные данные для образца коллагена человека (азот, углерод);

-

2) возможное удревнение возраста погребенного человека лолинской культуры до 180 радиоуглеродных лет;

-

3) по возможности проверять радиоуглеродную дату, полученную по кости человека, датируя образец наземного происхождения из этого или максимально близкого контекста.

Опираясь на радиоуглеродный возраст наземных образцов из нашей выборки, для которой такая работа уже проделана, можно сузить предлагаемый Р.А. Мимоходом интервал лолинской культуры для изучаемого региона до 2200–2000 гг. до н. э.

Список литературы Интерпретация радиоуглеродных данных: абсолютная хронология лолинской культуры Прикаспия

- Борисов А.В., Мимоход Р.А., 2011. Роль природной среды в сложении лолинской культуры//Тр. III

- (XIX) Всерос. АС (Великий Новгород -Старая Русса, 24-29 октября 2011 г.)/Ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. СПб.; М.; Великий Новгород: Новгородский технопарк. Т. II. С. 370-371.

- Кореневский С.Н., Резепкин А.Д., 2008. Радиокарбонная хронология памятников круга майкопского кургана и новосвободненских гробниц//Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск: Магнитогорский гос. ун-т. Вып. XXII. С. 109-127.

- Мимоход Р.А., 2010. Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України: Зб. наук. праць/Голов. ред. С.М. Санжаров. Луганськ: СНУ iм. В. Даля. Вип. 10. С. 32-35.

- Мимоход Р.А., 2011. Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований//КСИА. Вып. 225. С. 28-53.

- Мимоход Р.А., 2013. Лолинская культура. Северо-западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М. 28 с.

- Моргунова Н.Л., Зайцева Г.И., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В., 2011. Новые радиоуглеродные даты памятников энеолита, раннего и среднего этапов бронзового века Поволжья и Приуралья//Археологические памятники Оренбуржья: Сб. науч. тр. Вып. 9./Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 53-68.

- Плихт Й., ван дер, Шишлина Н.И., Хеджес Р.Е.М. Зазовская Э.П., Севастьянов В.С., Чичагова О.А., 2007. Резервуарный эффект и результаты датирования катакомбных культур Северо-Западного Прикаспия//РА. № 2. С. 39-47.

- Рысин М.Б., 2012. Проблемы хронологии и периодизации древних культур Кавказа (радиокарбонная «революция» и традиционная археологическая типология)//Археологические вести. СПб.: Дмитрий Буланин: Наука. № 18. С. 204-231.

- Черных Е.Н., Авилова Л.И., Орловская Л.Б., 2000. Металлургические провинции и радиоуглеродная хронология. М.: ИА РАН. 95 с.

- Черных Е.Н., Орловская Л.Б., 2004. Радиоуглеродная хронология древнеямной общности и истоки курганных культур//РА. № 1. С. 84-99.

- Шишлина Н.И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тысячелетия до н. э.). Труды ГИМ. Вып. 165. М: ГИМ. 2007. 398 с.

- Шишлина Н.И., 2011. Культуры эпохи бронзы Евразийских степей: проблема идентификации уровня мобильности и проблема миграции населения//Тр. III (XIX) Всерос. АС (Великий Новгород -Старая Русса, 24-29 октября 2011 г.)/Отв. ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. СПб.; М.; Великий Новгород: Новгородский технопарк. Т. 1. С. 300-302.

- Bogaard A., Heaton T.H.E., Poulton P., Merbach I., 2007. The impact of manuring on nitrogen isotope ratios in cereals: archaeological implications for reconstruction of diet and crop management practices//Journal of Archaeological Sciences. № 34. P. 335-343.

- Iacumin P., Bocherens H., Chaix L., Marioth A., 1998. Stable Carbon and Nitrogen Isotopes as Dietary Indicators of Ancient Nubian Populations (Northern Sudan)//Journal of Archaeological Sciences. Vol. 25. P. 293-300.

- Lanting J.N., van der Plicht J., 1998. Reservoir effects and apparent 14C-ages//The Journal of Irish Archaeology. Vol. IX. P. 151-165.

- Lillie M., Budd Ch., Potekhina I., HedgesR., 2009. The radiocarbon reservoir effect: new evidence from the cemeteries of the middle and lower Dnieper basin, Ukraine//Journal of Archaeological Sciences. № 36. P. 256-264.

- Richard M.P., Pearson J.A., Molleson T.I., Russel N., Martin L., 2003. Stable isotope evidence of diet at Neolothic Catalhoyuk, Turkey//Journal of Archaeological Sciences. № 30. P. 67-76.

- Shishlina N.I., van der Plicht J., Hedges R.E.M., Zazovskaya E.P., Sevastianov V.S., Chichagova O.A., 2007. The catacomb cultures of the north-west Caspian steppes: 14C chronology, reservoir effect, and paleodiet//Radiocarbon. Vol. 49. № 2. P. 713-726.

- Shishlina N.I., Zazovskaya E.P., van der Plicht J., Hedges R.E.M., Sevastyanov V.S., Chichagova O.A.,2009. Paleoecology, subsistence and 14C chronology of the Eurasian Caspian steppe Bronze Age//Radiocarbon. Vol. 51. № 2. P. 481-499.

- Shishlina N.I., Sevastyanov V.S., Hedges R., 2012a. Isotope ratio study of Bronze Age samples from the Eurasian Caspian steppes//Population Dynamics in Prehistory and Early History: New Approaches Using Stable Isotopes and Genetics/Ed. by: E. Kaiser, J. Burger, W. Schier. Berlin: Walter de Gruyeter GmbH& Co. KG. Р. 177-197.

- Shishlina N.I., Zazovskaya E.P., van der Plicht J., Sevastyanov V.S., 2012b. Isotopes, plants and reservoir effects: Case study from the Caspian steppe Bronze Age//Radiocarbon. Vol. 54. № 3-4. P. 749-760.

- Shishlina N.I., Larionova Yu.O. In press. Pastoral exploitation of the Caspian and Don steppes and the North Caucasus during the Bronze Age: seasonality and isotopes//Summer farms seasonal

- exploitation of the uplands from prehistory to the present/Ed. by J. Collis, M. Pearce, F. Nicolis. Sheffield: J.R. Collis Publications. (Sheffield Archaeological Monographs. 16.)

- Wood R.E., Higham T.F.G., Buzilhova A., Suvorov A., Heinemeier J., Olsen J., 2013. Freshwater radiocarbon reservoir effects at the burial ground of Minino, Northwest Russia//Radiocarbon. Vol. 55. № 1. P. 163-177.