Интерстициальная эмфизема легких у недоношенного новорожденного в возрасте 42 дней

Автор: Туманова Е. Л., Глашкина С. А., Траубе М. А., Черняев А. Л., Самсонова М. В., Туманов В. П.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 4 (68), 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлено наблюдение из практики с развитием у недоношенного новорожденного в возрасте 42 дней интерстициальной эмфиземы правого легкого с выраженной дыхательной недостаточностью при проведении ИВЛ. Представлены клинические данные и патологоанатомические изменения легких недоношенного новорожденного.

Недоношенность, интерстициальная эмфизема, искусственная вентиляция легких

Короткий адрес: https://sciup.org/142225972

IDR: 142225972 | УДК: 616-007.64

Текст научной статьи Интерстициальная эмфизема легких у недоношенного новорожденного в возрасте 42 дней

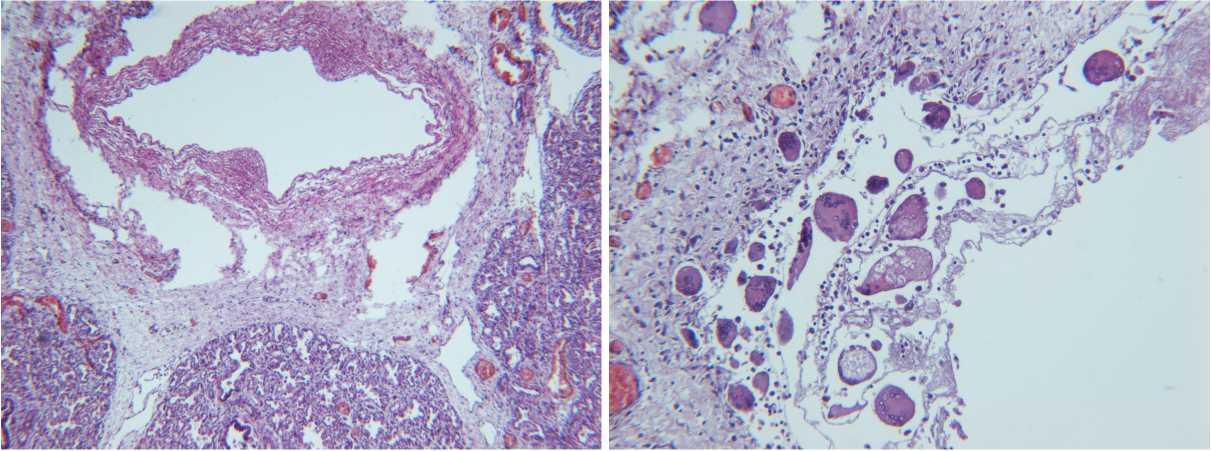

Интерстициальная эмфизема легких является редкой патологией [9], развивается при повреждении альвеол и возникает преимущественно в интралобарных соединительнотканных перегородках, под висцеральной плеврой, перибронхиально и периваскулярно [2, 7, 11]. Иногда воздух обнаруживают в просветах лимфатических сосудов [9]. Интерстициальная эмфизема может быть персистирующей, диффузной или локальной [7, 9]. Диффузный характер эмфиземы чаще наблюдается у новорожденных с болезнью гиалиновых мембран при механической вентиляции [4]. Интерстициальная эмфизема чаще возникает у недоношенных детей с низкой массой тела при аспирации меконием, при легочной гипоплазии, при респираторном дистресс-синдроме, респираторносинцитиальной вирусной инфекции, бронхиолитах, гипоплазии аорты, иногда встречается при сочетании пневмоторакса с медиастенитом [1, 6–8]. Локальная интерстициальная эмфизема в одной или двух долях возникает преимущественно у новорожденных с врожденной аденоматозной мальформацией вслдествие механической вентиляции [2]. Высокий уровень смертности новорожденных наблюдается в тех случаях, когда интерстициальная эмфизема сочетается с системной/легочной гипоперфузией, длительной гипоксией и респираторным ацидозом [3]. Макроскопически в легких выявляют кистозные полости разного размера, как правило, округлой формы в одной или нескольких долях. Микроскопически кисты представдяют собой полости без эпителиальной выстилки округлой или овальной формы, которые располагаются в соединительной ткани междолькового инте-стиция, вокруг бронхов и ветвей легочной артерии, в просветах полостей могут встречаться гигантские многоядерные клетки инородных тел. При врожденной аденоматозной мальформации кистозные полости возникают в нормальной легочной ткани между врожденными кистами. В отличие от врожденной лимфангио-эктазии, при которой в расширенных лимфатических пространствах определяется эндотелиальная выстилка, в кистозных полостях при интерстициальной эмфиземе она отсутствует [5].

Приводим собственное наблюдение.

Глубоконедоношенный мальчик, родился 1.11.2018 г., от женщины 29 лет, беременность 2-я (1-е срочные роды), протекала с угрозой прерывания, дородовое излитие вод (прежде- временный разрыв плодных оболочек), профилактика респираторного дистресс-синдрома на 27 недели. Апгар 5/6/8 баллов, вес при рождении – 990 г, окружность головы – 26 см. При рождении имела место ДН, в связи с чем была начата – СРАР-терапия, на 5 мин введен куро-сурф, после чего продолжена СРАР-терапия. Через несколько часов при нарастании дыхательной недостаточности ребенок был интубирован и переведен на ИВЛ, в этот же период развился двусторонний пневмоторакс, потребовавший дренирования плевральных полостей с переводом на высокочастотную ИВЛ. Из левой плевральной полости дренаж был удален на 12-е сутки, из правой плевральной полости воздух продолжал отходить. При рентгенографии легких были обнаружены буллы в правом легком. Неоднократно переставлялись дренажи в правой плевральной полости, подключалась активная аспирация, без хорошего клинического эффекта. Имели место гемодинамические нарушения, потребность на 4-е сутки жизни в кардиотонической поддержке, в т. ч. адреналина. Явления неспецифического энтероколита (НЭК) были купированы, проводилось энтеральное питание, однако наблюдался нестабильный гликемический профиль, что потребовало использовать терапию инсулином. Пациент получал антибактериальную терапию ампициллином, гентамицином, меронем, ванкомицином с 6-х суток жизни. Однократно была проведена гемотрансфузия. Колебание уровня лейкоцитов в общем анализе крови составило от от 7,5 до 30 × 109/л), концентрация СРБ – 1 мг/л.

На 22-е сутки жизни (23.11.2018 г.) ребенок был переведен в ОРИТН ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова для определения тактики дальнейшего ведения, с диагнозом:

Основные конкурирующие заболевания

-

1. Крайняя незрелость.

-

2. Внутриутробная инфекция новорожденных (неуточненная).

Фоновое заболевание. Недоношенность, экстремально низкая масса тела. Анемия.

Осложнения. Дыхательная недостаточность (ДН). Интерстициальная эмфизема легких.

Сопутствующие заболевания. Пневмония. Бронхолегочная дисплазия. Церебральная ишемия I ст., внутрижелудочкое кровоизлияние.

Ребенок был доставлен выездной бригадой ОРИТ в транспортном кувезе с использованием ИВЛ. Тяжесть состояния была обусловлена выраженной сердечно-легочной недостаточностью на фоне массивного поражения легочной ткани смешанного генеза: двусторонней пневмонии, множественных ателектазов и спаек, состояние после синдрома утечки воздуха с обеих сторон, тяжелой интерстициальной эмфиземы легких с формированием буллезных полостей, бронхолегочной дисплазии, не исключался врожденный порок развития легких. При ИВЛ были использованы жесткие параметры, зависимость от О2, необходимость синхронизации с ИВЛ, правый плевральный дренаж не функционировал и был удален, свободного воздуха при рентгенографии легких не было обнаружено. За время пребывания в стационаре признаков пневмоторакса не наблюдали, дренирования плевральных полостей не проводилось. При рентгенографии легких было обнаружено выраженное вздутие легочной ткани, больше в правой нижней доле, при этом легочный рисунок был деформирован, ячеистого вида. Сохранялась потребность в интенсивной респираторной поддержке, при попытке снизить параметры нарастал дыхательный ацидоз. При КТ грудной клетки были выявлены признаки кистозной дисплазии правого легкого. Пациент был консультирован торакальным хирургом, который поставил диагноз: глубоконе-доношенный ребенок с кистозной дисплазией правого легкого, при неэффективности консервативной терапии решить вопрос об оперативном лечении.

Гемодинамика оставалось относительно стабильной, выслушивался грубый систолический шум. По данным ЭХО-исследования функционирующего артериального протока (ФАП) была выявлена умеренная легочная гипертензия. Учитывая возраст ребенка, выраженную дыхательную недостаточность, сниженную толерантность к энтеральной нагрузке, сниженный диурез решено было выполнить клипирование общего артериального протока. 29.11.2018 г. была проведена операция клипирования ФАП под внутривенной анестезией. В послеоперационном периоде состояние ребенка было стабильно тяжелым, однако имела место неврологическая симптоматика в виде синдрома угнетения, ребенок по тяжести ДН получал седативную терапию, судорог не было. При нейросоногра-фии головного мозга – скопление жидкости по конвексу СЭГ справа, интенсивно повышена эхогенность перивентрикулярных зон при наличии кисты в правом полушарии.

С поступления пациент не получал кормления, имели место признаки гемодинамического НЭК.

Энтеральная нагрузка в трофическом объеме начата после операции клиппирования, с постепенным расширением, усваивал по 13 мл. При УЗИ брюшной полости перистальтика не определялась, в отдельных петлях тонкой и толстой кишки признаки пневматоза.

В общем анализе крови сохранялся умеренный лейкоцитоз, формула крови не была изменена, концентрация СРБ составила 12 мг/л.

В посевах из трахеи были обнаружены Serratia marcescens, стафилококк.

С 8.12. по 12.12.2018 г. состояние ребенка оставалось крайне тяжелым. При проведении ИВЛ сохранялась потребность в жестких параметрах, постепенно нарастало вздутие правого легкого, возник риск возникновения пневмотракса, гемодинамика оставалась стабильной. При КТ грудной клетки был обнаружен порок развития легкого – кистозная трансформация.

Учитывая изменения в правом легком (кистозная дисплазия), невозможность консервативного ведения больного из-за потребности в жестких параметрах, медицинской седации, зависимости от токсических концентраций О 2 и смещения средостения перераздутым правым легким было принято решение об эндоскопической окклюзии правого главного бронха.

10.12.2018 г. была выполнена эндоскопическая окклюзия правого главного бронха, без технических сложностей, под общим обезболиванием. После операции ребенок был переведен в отделение в стабильно тяжелом состоянии, удалось несколько снизить параметры ИВЛ. При рентгенографии грудной клетки уменьшилось вздутие правого легкого. Однако прогрессировал судорожный синдром, что потребовало усиления противосудорожной и седативной терапии.

12.12.2018 г. в 6:00 произошло резкое ухудшение состояния в виде развития брадикардии, десатурации. Был диагносцирован гидроперикард, произведена пункция перикарда, во время которой удалили 15 мл жидкости, после чего сердечная деятельность восстановилась. У ребенка имел место декомпенсированный смешанный лактатацидоз, резистентный к ощелачивающей терапии, отсутствие реакции на осмотр. С 10:30 состояние ребёнка крайне тяжелое, нестабильное, с прогрессирующей отрицательной динамикой. На ИВЛ сатурация составила 60 %. Грудная клетка визуально симметричная, вздута, экскурсия снижена. Аускуль-тативно дыхание проводится неравномерно, справа не выслушивается, выслушивается большое количество крепитирующих хрипов, единичных свистящих. При санации трахеобронхиального дерева было аспирировано умеренное количество мокроты белесого цвета. Ребенок без сознания, на осмотр не реагирует, зрачки широкие, без реакции на свет. Выра- женные нарушения микроциркуляции, сероцианотичный цвет кожи, венозные стазы, тоны сердца достаточно глухие, ритм правильный ЧСС 130–150 в мин, пульс на периферических артериях нитевидный, гемодинамика нестабильная, на фоне постоянной инфузии адреналина 2 мкг/кг/мин. Дважды возникли эпизоды брадиаритмии, восстанавленной после непрямого массажа сердца, в/в введения атропина, глюконата кальция, адреналина.

В 11:00 – повторный эпизод остановки кровообращения, полный комплекс реанимационных мероприятий в течение 30 минут без эффекта, в 11:30 была констатирована биологическая смерть ребенка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ

Два основных конкурирующих заболевания. 1. Порок развития правого легкого (кистозная дисплазия). Эндоскопическая окклюзия правого главного бронха (10.12.2018 г). 2. Гипоксически-гемморагическое поражение ЦНС. Внутрижелудочковое кровоизлияние II ст. Пе-ривентрикулярная лейкомаляция в фазе кистозной дегенерации.

Фоновое заболевание. Экстремально низкая масса тела при рождении. Недоношенность 28 недель.

Осложнения. Дыхательная недостаточность. Сердечно-сосудистая недостаточность. Гидроперикард. Пункция перикарда (12.12.2018 г.). Неонатальные судороги.

Сопутствующие заболевания. Бронхолегочная дисплазия новая форма, тяжелое течение. Двусторонняя пневмония (бактериологически – Serracia marcesens от 24.11.2018 г.). Функционирующий артериальный проток. Клипирование функционирующего артериального протока (29.11.2018 г.).

На аутопсии труп мальчика массой 1400 г, правильного телосложения с низкой массой тела. В левой бедренной вене установлен катетер. В правом главном бронхе на уровне бифуркации трахеи установлена пробка из синтетического материала, полностью перекрывающая просвет. Воспалительных и некротических изменений в этой области не было обнаружено. В правой плевральной полости определялось 7 мл мутной желтоватой жидкости, единичные рыхлые спайки между висцеральной и костальной плеврой, которые легко разделялись (рис. 1). В правом легком преимущественно в субплевральных областях определялись множественные гроздевидные кистозные образования диаметром от 0,3 до 0,7 см, сообщающиеся между собой (рис. 2).

Рис. 1. Макро: 1 – правое легкое; 2 – препарат фиксированного правого легкого на разрезе с полостями

а б

Рис. 2. Интерстициальная эмфизема: а – полость в интерстиции; б – полость в интерстиции с гигантскими многоядерными клетками. Окраска гематоксилином и эозином ×40

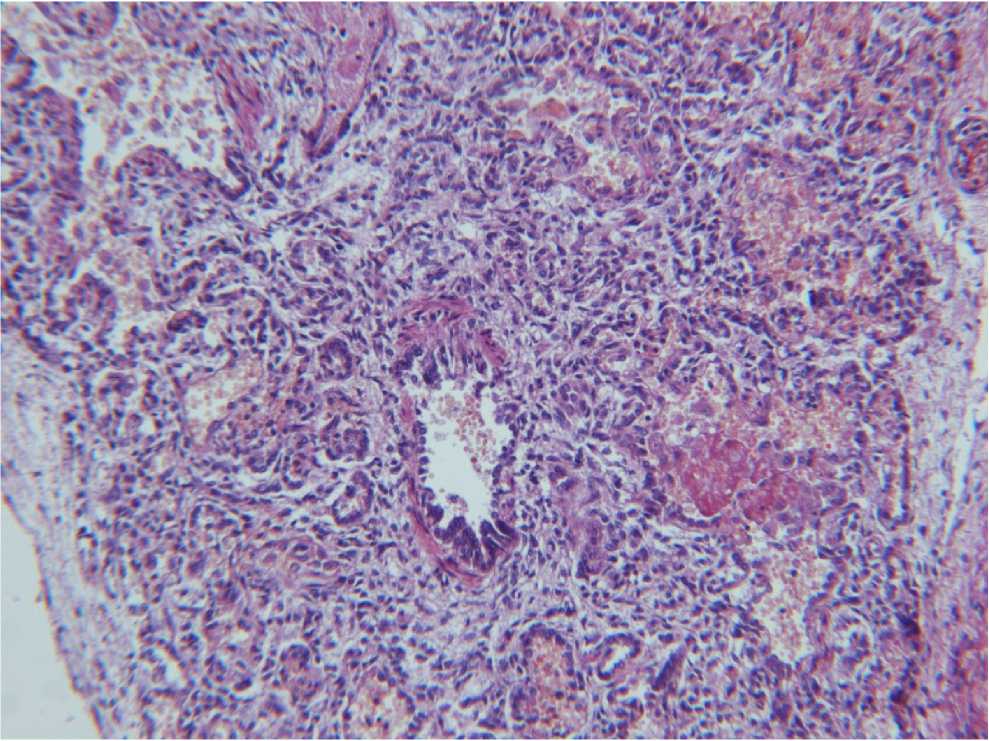

Рис. 3. Бронхолегочная дисплазия: эритроциты и фибрин в альвеолах, лимфоидная инфильтрация межальвеолярных перегородок. Окраска гематоксилином и эозином ×100

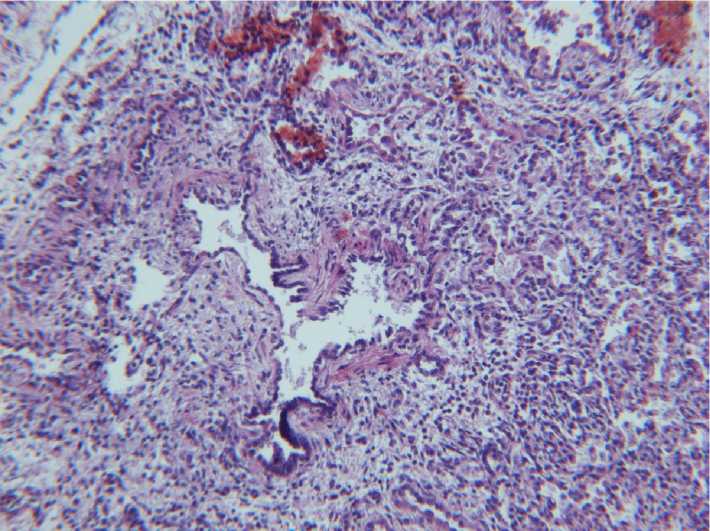

Рис. 4. Бронхолегочная дисплазия: облитерирующий бронхиолит. Окраска гематоксилином и эозином ×100

Вне этих полостей ткань легкого была плотной консистенции, на разрезе представлена перемежающимися участками темнокрасного и красновато-серого цвета. Левое легкое с поверхности и на разрезе – розоватосерого цвета с многочисленными участками синюшно-красного и серовато-красного цвета. Верхняя и нижняя доли левого легкого уплотнены, на разрезе представлены перемежающимися участками темно-красного и красноватосерого цвета. Масса правого легкого 36,7 г, левого – 30 г (рис. 3, 4).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ

Основное заболевание. Q34.8. Дисплазия легких при недоношенности 28 недель. Эндоскопическая окклюзия правого главного бронха (10.12.2018 г.).

Фоновое заболевание. Экстремально низкая масса тела при рождении.

Осложнения. Интерстициальная эмфизема правого легкого после интубации трахеи и ИВЛ в течение 42 суток. Бронхолегочная дислазия. Диффузное альвеолярное повреждение (ОРДС). Правосторонний гидроторакс (7 мл). Двусторонняя очагово-сливная бронхопневмония (бактериологически – Serracia marcesens от 24.11.2018 г.). Внутрижелудочковое кровоизлияние. Внутренняя постгеморрагическая гидроцефалия. Перивентри-кулярная лейкомаляция. Пункция перикарда по поводе гидроперикарда (12.12.2018 г.). Крупноочаговые кровоизлияния в надпочечниках.

Сопутствующие заболевания. Функционирующий артериальный проток. Клипирование функционирующего артериального протока (29.11.2018 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенностью представленного наблюдения является то, что при недоразвитии легких у недоношенного ребенка на 28 неделе интубация трахеи и длительная ИВЛ-вентиляции привели к развитию интерстициальной эмфиземы правого легкого.

Кроме того, на аутопсии были выявлены признаки диффузного альвеолярного повреждения, возможно за счет присоединения вирусной инфекции, очагово-сливной бронхо-пневмонии, вероятно, связанной с длительным проведением ИВЛ и вторичной инфекцией, а также бронхолегочная дисплазия в левом легком, обусловленной токсическим действием кислорода. Представленное наблюдение, возможно, позволит еще раз обратить внимание врачей-реаниматологов на необходимость тщательного подбора режима проведения ИВЛ, особенно у недоношенных детей.

Список литературы Интерстициальная эмфизема легких у недоношенного новорожденного в возрасте 42 дней

- A case jf pulmonary Interstitial emphysema treated by percutaneous catheter insertion in extremely low birth weight infant / C. Kim, J. E. Shin, S. M. Lee [et al.] // Yonsei Med J. - 2016. - Vol. 57 (6). -Р. 1523 - 1526. - Direct text.

- Askin, F. B. Pulmonary interstitial air and pneumothorax in neonate / F. B. Askin // In Stocker J. T. (ed) Pediatric pulmonary disease. - New York, Hemisphere Publishing Corh. - 1989. - Р 165 -174. - Direct text.

- Early pulmonary interstitial emphysema in preterm neonates-respiratory management and case report in nonventilated very low birth twins / J. Gronbach, H. Ehrhardt, K. P. Zimmer, M. Waitz // AJPRep. - 2018. - Vol. 8 (2). - Р. 99 - 105. - Direct text.

- Katzenstein A-L. A. Katzenstein and Askin's Surgical Pathology of Non-Neoplastic Lung Disease, in Series Major Problems in Pathology, 3 rd ed. Virinia Livolsi. -1997. - Vol. 13. - P. 378 - 381. - Direct text.

- Lee, S. R. Application of selective bronchial intubation versus neutrally adjusted ventilator assist in the management of unilateral pulmonary interstitial emphysema: an illustrative case and the literature review / S. R. Lee // AJP Rep. - 2017. - Vol. 7 (2). - Р. 101 - 105. - Direct text.

- Lobectomy with ECMO support in an infant who developed pulmonary interstitial emphysema following repair of hyplastic aortic arch / V. Magarakis, D. M. Nguyen, A. E. Macias, E. R. Rosenkranz // Braz J Cardiovasc Surg. - 2018. - Vol. 33 (5). - Р. 528 - 530. - Direct text.

- Pulmonary disease / F. B. Askin, C., Langston H. S. Rosenberg, J. Bernstein // In Perspectives in Pediatric Pathology, Basel, Karger, 1995. -Vol. 18. - Direct text.

- Pulmonary interstitial emphysema due to respiratory syncytial virus infection / T. Aiyoshi, K. Masumoto, T. Shinkai [et al.] // Pediatr Int. - 2016. - Vol. 58 (9). - Р. 916 - 919. - Direct text.

- Pulmonary lymphatic air Locating pulmonary interstitial emphysema of the premature infant / B. P. Wood, V. M. Andtrson, J. E. Mauk, T. A. Merritt // AJR. -1982. - Vol. 138. - P. 809. - Direct text.

- Toledo Del Castillo B., Gordillo I., Rubio Garcia E. [et al.] // BMC Pulm Med. - 2016. - Vol. 16 (1). -Р. 139. - Direct text.

- Zimmerman, H. Progressive interstitial pulmonary emphysema / H. Zimmerman // Eur J Pediatr. -1982. - Vol. 138. - Р. 258. - Direct text.