Интрамедуллярный эластичный стабильный остеосинтезпри лечении диафизарных переломов костей предплечья у детей

Автор: Коробейников Анатолий Анатольевич, Попков Дмитрий Арнольдович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Анализ результатов применения метода интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза при лечении диафизарных переломов костей предплечья у детей. Материал и методы. В нашей клинике в течение 2012 г. было пролечено 22 ребенка в возрасте от 4 до 16 лет с использованием метода эластичного стабильного интрамедуллярного остеосинтеза (FIN - flexible intramedullary nailing). В 4 случаях оперативное лечение применялось после наступления вторичного смещения отломков в гипсовой повязке, в остальных случаях интрамедуллярный остеосинтез явился первичным методом лечения. Результаты. Во всех случаях мы констатировали положительный результат лечения: сращение перелома, восстановление исходной амплитуды движений в суставах оперированной конечности в течение первых 2-4 недель после операции, что сопровождалось быстрым возвращением ребенка к нормальной повседневной жизни, посещению школы или детского сада. Среди встретившихся осложнений, обусловленных оперативным лечением, отмечен один случай перфорации кожи свободным концом стержня, образование гематомы в области свободного конца стержня и ирритация чувствительной ветви лучевого нерва в области предплечья концом стержня. В 20 случаях имплантаты удалены по истечении 6 месяцев после оперативного лечения, достигнута консолидация переломов в правильном положении с полным восстановлением функции поврежденного предплечья. Заключение. Согласно полученным результатам, метод FIN может быть рекомендован для лечения диафизарных переломов костей предплечья у детей в возрастной группе 5-16 лет.

Интрамедуллярный эластичный стабильный остеосинтез, переломы предплечья, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/142121634

IDR: 142121634

Текст научной статьи Интрамедуллярный эластичный стабильный остеосинтезпри лечении диафизарных переломов костей предплечья у детей

Большинство диафизарных переломов костей предплечья у детей могут быть излечены с помощью консервативного метода [1, 2, 4, 8, 9, 10]. Существует максимальная допустимая после репозиции угловая деформация, которая нивелируется спонтанно, за счет ремоделирования во время последующего роста. Однако по мере увеличения возраста детей величина допустимой остаточной деформации уменьшается, что увеличивает требования к точности репозиции и стабильности фиксации костных отломков [6, 7]. С другой стороны, существует определенный ряд показаний к оперативному лечению диафизарных переломов предплечья у детей: нерепонируемые переломы, вторичные смещения, выраженные угловые деформации, рефрактуры. Показания к малоинвазивным оперативным методам лечения увеличиваются при политравме и увеличении возраста ребенка. Кроме того, многие авторы сообщают о плохих функциональных результатах после консервативного лечения. Особенно это касается переломов костей предплечья в проксимальной и средней частях диафиза, когда остаточные угловые деформации в результате нарушения пронационной дуги лучевой кости ведут к ограничению супинации и пронации предплечья, предрасполагают к рефрактурам [6, 7, 8, 9].

Среди оперативных методов, используемых в настоящее время, для лечения диафизарных переломов костей предплечья у детей применяют открытый интрамедуллярный остеосинтез спицами, закрытый чрескостный остеосинтез по Илизарову, накостный остеосинтез пластинами [1, 2, 3, 8, 9] и метод интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза (FIN) . Последний обладает рядом преимуществ - ма-лоинвазивность, стабильная фиксация, возможность ранней функции, высокий косметический результат, низкий риск возможных осложнений, короткий стационарный период, быстрое возвращение к повседневной жизни детей [12, 15].

Целью данного исследования является анализ результатов применения метода интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза при лечении диафизарных переломов костей предплечья у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мы провели ретроспективный анализ результатов лечения у всех детей с диафизарными переломами костей предплечья, прооперированных методом FIN в 2012 году. Пациенты с эпиметафизарными переломами, Монтеджа, Галеаци не были включены в это исследование.

Были исследованы 22 случая (18 мальчиков, 4 девочки) диафизарных переломов костей предплечья. Средний возраст составил 10,2±0,78 года (от 4 до 16 лет). У 19 детей причиной перелома явилось падение с упором на руку (12 случаев – бытовая травма и 7 – спортивная), в 3 случаях механизм травмы был прямой (спортивный травматизм).

В 13 случаях лучевая и локтевая кости были сломаны на одном уровне: в средней трети – 12 случаев, в нижней трети – у одного пациента. Перелом лучевой кости в верхней трети сочетался с переломом локтевой кости в средней трети у троих детей, перелом лучевой кости в средней трети и перелом локтевой в нижней трети – еще у двоих пациентов. В 2 случаях имелось изолированное повреждение лучевой кости. Еще в двух случаях перелом локтевой или лучевой кости в средней трети сопровождался переломом по типу пластической деформации второй кости.

По характеру линии перелома локтевой кости мы встретили 12 косых, 7 поперечных перелома и один случай пластической деформации. Для лучевой кости: 18 поперечных, 2 косых, один оскольчатый перелом и один случай пластической деформации. У одного пациента был диагностирован открытый перелом обеих костей предплечья I типа по Gustilo [13]. Ни в одном случае не отмечалось комбинированного или сочетанного повреждения.

У 21 пациента перелом костей предплечья был первичным, в одном случае мы выполнили остеосинтез по поводу рефрактуры костей предплечья после консервативного лечения.

Показаниями для оперативного лечения в данной группе явились следующие: неудовлетворительное положение отломков после закрытой ручной репозиции и фиксации в гипсовой повязке (угловое смещение больше 10º у детей старше 6 лет), вторичное смещение костных отломков в гипсовой повязке, нестабильный характер перелома, открытый характер перелома, возраст старше 10 лет. Требования со стороны родителей исключить внешнюю иммобилизацию также учитывалось при выборе метода лечения.

При выполнении вмешательства мы использовали оперативную технику, описанную авторами метода (рис. 1) [12, 15]. Положение пациента на операционном столе на спине, поврежденная верхняя конечность располагалась на приставном рентгенпрозрачном столике. Закрытая ручная репозиция производилась под контролем С-дуги. При репонируемых переломах выполнялась закрытая методика. В случае двукратной неудачной попытки закрытой репозиции применялась открытая репозиция через небольшой разрез или закрытая репозиция при помощи дистракционно-репонирующего устройства, собранного из деталей аппарата Илизарова. Первоначально выполнялся ретроградный остеосинтез лучевой кости. Разрез кожи выполнялся на задне-наружной стороне дистальной трети предплечья, проекционно на 1 см выше дистальной зоны роста. В случае перелома в нижней трети осуществлялся доступ к задне-внутренней поверхности дистального отдела лучевой кости. Мягкие ткани тупо раздвигались, чувствительная ветвь n. radialis отводилась, костномозговой канал вскрывался шилом, формировался канал под углом 45°. Титановый стержень предварительно дугообразно изгибался, введение производилось с помощью Т-образной ручки под контролем С-дуги, после проведения стержня до проксимального отдела дуга стержня ориентировалась в соответствии с физиологической кривизной лучевой кости. Второй титановый стержень вводится в локтевую кость антеградно после разреза кожи на уровне проксимального метафиза с лучевой стороны. Техника формирования канала была аналогичной. Диаметр стержней составлял приблизительно 0,35-0,4 диаметра костномозгового канала. Правильное положение стержней и репозиция отломков подтверждались рентгенографически, затем концы стержней скусывались на расстоянии около 5 мм от кортикальной пластинки, раны ушивались отдельными швами. Гипсовая повязка не использовалась, рука помещалась в косыночную повязку на 3-7 дней с целью снижения болевого синдрома.

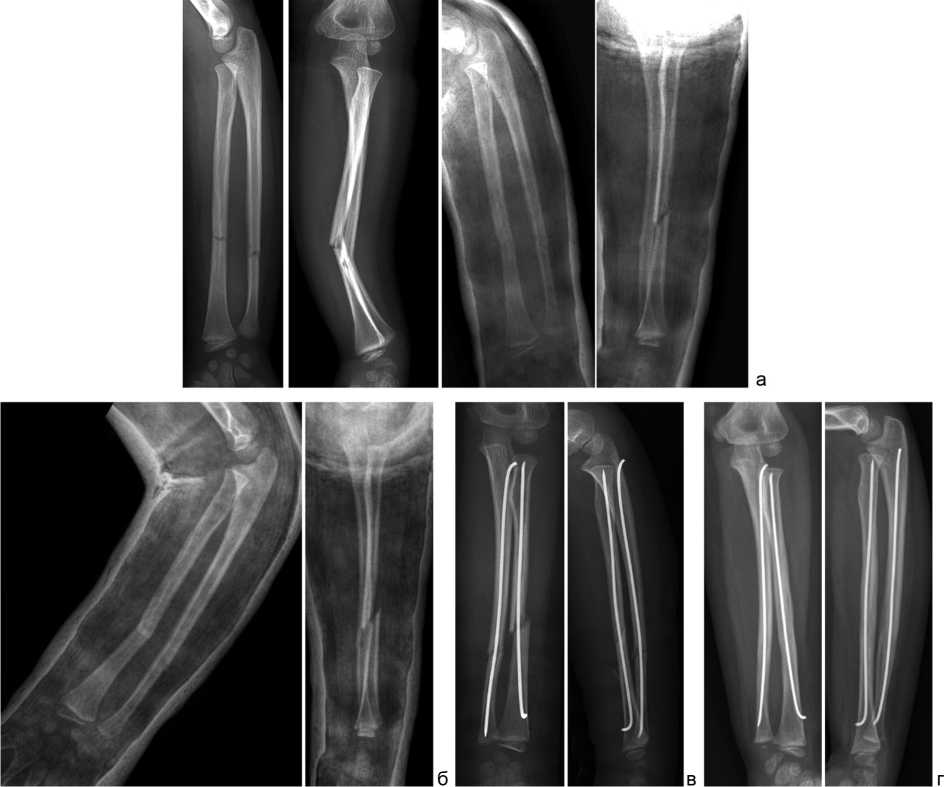

Рис. 1. Рентгенограммы предплечья пациента Г. , 14 лет, на этапах лечения: а – до выполнения остеосинтеза, закрытый перелом локтевой кости в средней трети, лучевой – в верхней трети. Оба перелома – с полным смещением; б – после введения интрамедуллярных эластичных стержней диаметром 3 мм, полная репозиция отломков локтевой кости, смещение на ¼ диаметра отломков лучевой кости; в – через 6 месяцев после операции, консолидация переломов, ремоделирование костной мозоли на уровне переломов; г – через 1 месяц после удаления интрамедуллярных стержней, кортикальные пластинки сформированы, восстановление костномозговых каналов

Результаты лечения оценивались в ближайшем послеоперационном периоде, через 1, 3, 6 месяцев по следующим клиническим критериям: объем активных движений в локтевом и лучезапястном суставах, супинация-пронация предплечья, присутствие осложнений. Рентгенологически в те же периоды оценивали наличие и величину смещения отломков, позицию интрамедуллярных стержней, формирование костной мозоли.

Кроме того, для систематизации полученных результатов использовали классификацию Anderson et al. [14], созданную именно для оценки результатов лечения диафизарных переломов костей предплечья, где отличный результат (1) – консолидация перелома с деформацией менее 10°, полное сгибание-разгиба- ние в смежных суставах и дефицит супинации или пронации менее 25 %; удовлетворительный (2) – консолидация перелома с деформацией менее 20°, ограничение сгибания-разгибания менее 50 % и дефицит пронации-супинации менее 50 %; неудовлетворительный (3) – консолидация перелома с деформацией более 30°, дефицит сгибания-разгибания более 50 % и отсутствие пронации-супинации, плохой (4) – консолидация перелома или её отсутствие с полной потерей движения.

Статистические исследования проводились с применением программы Attestat®. Для описательной статистики были определены средние значения показателей и их средние ошибки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение первых суток после травмы были оперированы 10 детей, на 2-3 сутки прооперировано 8 детей, в срок более 3 суток после травмы вмешательство выполнено у 3 детей. В остальных случаях вмешательство выполнено через 7-23 суток после травмы. Следует отметить, что в 4 случаях оперативное вмешательство произведено после наступления вторичного смещения отломков при консервативном лечении (рис. 2).

Средняя продолжительность операции составляла 50,5±4,2 минуты. У восьми пациентов одномоментная закрытая ручная репозиция оказалась невозможной по следующим причинам: интерпозиция мышц и/или надкостницы, выраженная ретракция мягких тканей, наступившая через 3 и более дней после перелома, со смещением отломков по длине, наличием выраженной первичной костной мозоли, образовавшейся на фоне вторичного смещения отломков при консервативном лечении. В шести случаях была выполнена открытая репозиция костных отломков, а в двух – с помощью дистракционного репонирующего устройства.

Рис. 2. Рентгенограммы предплечья пациентки Р., 4 года, на этапах лечения: а – до начала лечения и после репозиции и фиксации гипсовой циркулярной повязкой; б – через неделю: полное смещение отломков лучевой кости, что явилось показанием к интрамедуллярному остеосинтезу; в – после выполнения остеосинтеза; г – через 6 месяцев после операции: консолидация, ремоделирование костных мозолей, восстановление костномозговых каналов

Длительность госпитализации составила в среднем 7,9±0,65 дня. Болевой синдром купировался на 3-7 сутки после операции, что позволяло начать активные движения в смежных суставах без дополнительных нагрузок. Пользоваться оперированной конечностью в повседневной жизни (принимать пищу, одеваться, пользоваться предметами гигиены) дети начинали к 10-12 дню после остеосинтеза, тогда производилась выписка. Посещение школы возобновлялось через 3-14 дней после выписки из стационара. Восстановление амплитуды движений оперированной конечности отмечалось у всех детей через 4-6 недель после оперативного лечения вне зависимости от характера перелома. Возвращение к занятиям спортом происходило в период от 6 недель до 3 месяцев после операции в зависимости от вида спорта, характера перелома и выраженности костной мозоли.

Рентгенологически угловая деформация в пределах до 10º отмечена у 3 детей, при этом у двоих пациентов возраст был 5 лет, когда такое смещение считается приемлемым. В одном случае у девочки 12 лет угловая деформация костей предплечья 10º в период 1 месяц после операции сочеталась с относительным уменьшением супинации на 12º. В шести случаях мы отмечали смещение по ширине костных фрагментов, которое не превышало ¼ диаметра отломков. Периостальная костная мозоль в последующем ремодели-ровалась, и восстановление нормальной формы кости происходило к третьему месяцу после операции.

Удаление имплантата было выполнено в 20 случаях через 6 и более месяцев после остеосинтеза. Удаление имплантата производилось под общим обезболиванием. Осложнений во время и после удаления имплантата не было. При оценке результатов у пациентов после окончания лечения и удаления имплантатов во всех случаях было отмечено достижение отличного результата по классификации Anderson et al. [14].

Среди встретившихся осложнений отмечен один случай (4,5 %) перфорации кожи стержнем в нижней трети предплечья, что потребовало выполнения операции для укорачивания стержня; у одного пациента (4,5 %) образовалась подкожная гематома в проекции конца стержня в верхней трети предплечья через 1 месяц после остеосинтеза (оперативного лечения не потребовалось), в одном случае (4,5 %) возникла ирритация чувствительной ветви лучевого нерва концом стержня, купированная после удаления имплантата.

ОБСУЖДЕНИЕ

При диафизарных переломах предплечья у детей используют консервативный и оперативные методы лечения. Большинство авторов едино во мнении, что консервативный метод эффективен при лечении детей в возрасте до 5 лет и является предпочтительным при стабильных репонируемых переломах [1-10]. Оперативное лечение показано при нерепонируемых, нестабильных переломах, вторичном смещении, рефрактурах, политравме и у детей старше 5 лет. В настоящее время при оперативном лечении методом выбора, доказавшим свою эффективность, является эластичный интрамедуллярный стабильный остеосинтез. Среди преимуществ данного метода можно отметить следующие: малоинвазивность, точность репозиции, функциональность, возможность применения при различных видах переломов костей предплечья, отсутствие внешней иммобилизации, быстрое возвращение детей к привычным условиям жизни [11, 12, 15].

В серии наших наблюдений оперативное лечение применено в случае нерепонируемых и нестабильных переломов у 17 детей, при вторичном смещении у четырех и в одном случае при повторном переломе костей предплечья после лечения гипсовой повязкой. Во всех случаях первичного выполнения остеосинтеза дети были старше 5 лет. В единственном случае при возрасте ребенка 4 года остеосинтез был выполнен по поводу косого перелома костей предплечья на фоне возникшего вторичного смещения отломков через 7 дней после наложения гипсовой повязки.

Результаты нашей серии наблюдений подтверждают вышеперечисленные преимущества метода. Как и в других опубликованных сериях наблюдений [11, 15,

16, 17], точная репозиция достигнута у всех пациентов, лишь в одном случае мы отмечали незначительное остаточное угловое смещений локтевой и лучевой костей около 10º у девочки 12 лет, при этом функциональный результат был отличным. Полное восстановление амплитуды движений в суставах поврежденной конечности в нашей серии наступило во всех случаях в период с 4 до 6 недель после операции, что сопоставимо с другими работами [18, 19], при этом способность к самообслуживанию восстанавливалась к десятому дню после операции. Все дети смогли начать посещать школу в течение первого месяца после операции. Нарушение процесса консолидации не отмечено ни в одном случае. Удаление имплантатов выполнено в срок 6 месяцев после остеосинтеза у 20 пациентов. Мы абсолютно согласны с мнением, что соблюдение данных сроков остеосинтеза категорически необходимо для формирования достаточной толщины кортикальных пластинок, ремоделирования костной мозоли с восстановлением костно-мозгового канала, что, в конечном итоге, исключает повторные переломы.

Среди встретившихся осложнений у наших пациентов отмечали следующие: перфорация кожи свободным концом стержня в одном случае, потребовавшая дополнительного вмешательства, и подкожная гематома в проекции конца стержня в верхней трети предплечья, купированная консервативно. Данные осложнения описаны в других публикациях [18, 19, 20, 21], частота их встречаемости сходна с нашей серией наблюдений. Причиной осложнений в нашей серии явилось нарушение техники выполнения метода.

ВЫВОДЫ

Основываясь на полученных результатах, можно говорить о том, что эластичный интрамедуллярный стабильный остеосинтез может быть рекомендован для лечения диафизарных переломов костей предплечья у детей от 5 лет и старше. Возрастные рамки могут быть расширены при невозможности или неэффективности консервативного лечения. При этом немногочислен- ные противопоказания к применению и относительная безопасность метода делают его методом выбора при оперативном лечении.