Интраоперационная ультразвуковая оценка радикальности удаления объемных образований головного мозга

Автор: Ветшева Н.Н., Васильев С.А., Фисенко Е.П., Ховрин В.В., Федоров Д.Н., Галян Т.Н., Зуев А.А., Песня-прасолов С.Б., Сандриков В.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Впервые в нашей стране проведен интраоперационный ультразвуковой мониторинг 116 больным с образованиями головного мозга, находившимся на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН в период с апреля 2007 по март 2010. В ходе исследования разработали комплекс ультразвуковых дифференциально-диагностических критериев оценки резекционной полости на предмет наличия остаточной опухолевой ткани. Все интраоперационные данные сравнивали с результатами до- и послеоперационной МРТ, гистологическим исследованием материала. Доказано что, комплексное интраоперационное ультразвуковое исследование с применением современных режимов обработки изображений является высокоинформативным методом оценки радикальности выполненного вмешательства.

Интраоперационное ультразвуковое исследование, образования головного мозга

Короткий адрес: https://sciup.org/140187882

IDR: 140187882 | УДК: 616.831-006-089.197.6:534.003.12

Текст научной статьи Интраоперационная ультразвуковая оценка радикальности удаления объемных образований головного мозга

На современном этапе развития нейрохирургии для решения важнейших задач, таких как увеличение продолжительности и качества жизни онкологических пациентов, необходимо совершенствовать методы до-, интра- и последоперационной диагностики.

На дооперационном этапе компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томографии (МРТ) дают обзорную картину головного мозга, позволяют оценить объем образования и распространенность процесса, определить границы предполагаемой краниотомии [14]. Смещение внутримозговых структур во время операций не позволяет ориентироваться хирургам на ранее полученные инструментальные данные, и риск неполного удаления внутримозгового образования остается высоким [12]. А как известно выживаемость нейроонкологических больных прямо связана с радикальностью [6].

Для достижения лучших результатов во время операций на головном мозге стали использовать интраоперационное ультразвуковое исследование (ИОУЗИ), которое открыло новые возможности оценки области интереса и позволило вплотную приблизиться к решению проблемы дифференциальной диагностики опухолевой и мозговой ткани, [9]. Также при ИОУЗИ стали выявлять остаточную опухолевую ткань в зоне резекции [7]. Однако данные авторов в ультразвуковой оценке послеоперационного ложа на предмет определения остаточной ткани разрознены, основаны на малом числе наблюдений и разноречивы.

В России опубликованы единичные работы, посвященные изучению ультразвуковой интраоперационной диагностики в нейроонкологии. По данным исследования А.В. Савелло (2008), в 79,7% оперативных вмешательств по поводу внутримозговых новообразований после выполнения контрольного ИОУЗИ объем резекции был увеличен, за счет выявления неудаленных фрагментов. В своей работе Р.А. Лапшин (2006) отмечает рост доли тотально удаленных образований при применении УЗ-контроля. Однако работы носят в основном описательный характер, на сегодняшний день нет четких ультразвуковых критериев оценки резекционной полости.

Для определения радикальности удаления внутричерепного новообразования в качестве «стандарта» используют результаты послеоперационных КТ, МРТ с контрастным усилением, гистологического исследования биопсийного материала из ложа опухоли [3].

Дальнейшее изучение проблем интраоперационного мониторинга удалений внутримозговых образований должно способствовать повышению качества хирургической помощи и как следствие улучшению выживаемости и качества жизни онкологических больных.

Цель исследования . Определить эффективность ультразвукового интраоперационного исследования в оценке радикальности удаления объемных образований головного мозга.

Материалы и методы

В наблюдение вошли 116 пациентов прооперированных в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН за период с апреля 2007 г. по март 2010 г. Из них мужчин – 66 (56,9%), женщин – 50 (43,1%), средний возраст составил 49,2±17,2 см. Среди нозологий преобладали внутримозговые опухоли глиального ряда различной степени злокачественности – 55 пациентов (47,7%), так же в исследование вошли 49

(42,2%) пациентов с менингиомами головного мозга и 12 (10,1%) пациентов с метастастатическими опухолями головного мозга.

Всем пациентам на до- и послеоперационном этапе проводили МРТ с контрастным усилением. МРТ выполняли на аппарате 1,5 Т Magneton, Avanto, Siemens (Германия) до и на фоне введения гадолиний-содержащего контрастного препарата (0,1–0,2 ммоль/ кг массы тела). Определяли локализацию и размер краниотомного доступа, оценивали объем поражения и распространенность процесса. В послеоперационном периоде МРТ выполнялось для оценки и выявления возможных ранних п/о осложнений и контроля радикальности оперативного вмешательства.

ИОУЗИ внутримозговых образований проводили при помощи специализированных УЗ-сканеров B&K (Дания), конвексными датчиками с меняющейся частотой 5,0–8,0 МГц и 5,0–10,0 МГц и рабочей поверхностью 0,5 х 0,7 см, 0,7 х 1,5 см и 1,0 х 5,0 см. Выбор датчика зависел от цели исследования и площади трепанационного окна. Поверхностно расположенные структуры и образования (до 3 см глубиной) оценивали с частотой сканирования 11,0–7,5 МГц, для осмотра области глубже 3 см от твердой мозговой оболочки (ТМО), уменьшали частоту до 7,0–5,0 МГц.

Во время операции в качестве метода навигации после трепанации использовали ИОУЗИ, для определения локализации патологического очага, оценке границ предполагаемой резекции, выявления перифокального отека.

Комплексное ИОУЗИ включало в себя: сканирование в режиме серой шкалы, цветовое допплеровское картирование (ЦДК) скоростей кровотока и энергии пока, импульсно-волновое допплеровское сканирование, трехмерную реконструкцию изображения.

По завершению основного этапа операции проводили контрольное сканирование, на предмет обнаружения остаточной опухолевой ткани. Заполняли резекционную полость физиологическим раствором и сканировали через жидкость. Оценивали толщину стенок резекционной полости и проводили сравнение ее отдельных участков между собой. Измерение гиперэхогенного кольца резекционной полости выполняли перпендикулярно к внутренней стенке ложа опухоли. В режиме ЦДК исследовали сосудистый рисунок окружающих тканей. Проведение 3D ультразвукового контроля выполнено у 29 (25%) пациентов, когда данных В-режима было недостаточно или не удавалось четко вывести интересующий участок.

При выявлении остаточной ткани опухоли выполняли ее удаление с последующей гистологической верификацией.

Кратность применения контрольного ИОУЗИ у одного пациента составила в среднем 3,2 раза (от 1 до 5 раз). Полученные в ходе ИОУЗИ результаты также сравнивали с до- и послеоперационными МРТ.

Результаты анализировали с применением статисти- ческих методов. Достоверными считались различия при p<0,05. Для оценки эффективности диагностических исследований вычисляли чувствительность, специфичность и точность метода.

Результаты исследования и их обсуждение

При УЗ-сканировании область, где выполнялась резекция опухоли, была представлена в виде анэхогенной конусовидной структуры с гиперэхогенным контуром, описываемым в литературе как «эффект кольца», возникающим вследствие коагуляции и механического воздействия на ткань [10].

По нашим данным толщина гиперэхогенного кольца остаточной полости при тотальном удалении опухоли составляла 2,0–5,0 мм (в среднем 3,0±0,9 мм).

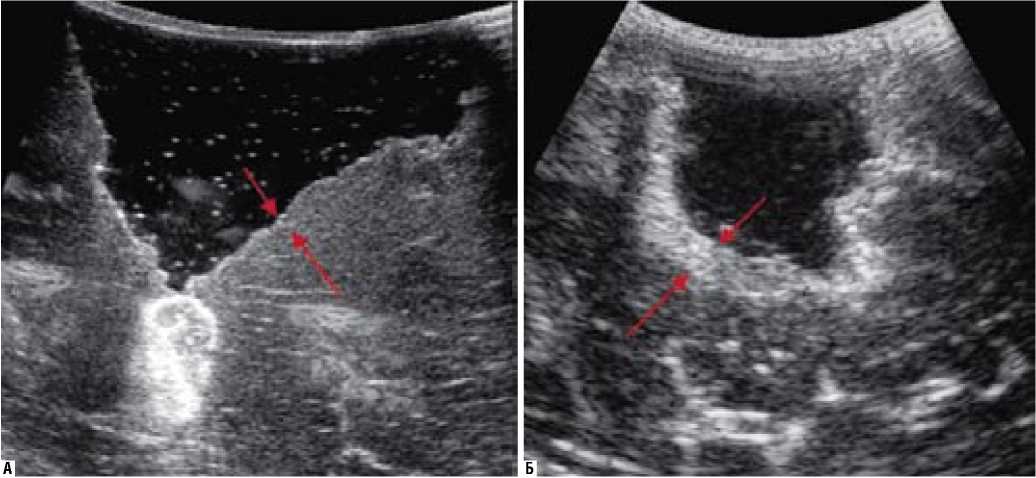

На вид резекционной полости влиял способ удаления образования. Так, применение менее травматичного ультразвукового дезинтегратора оставляло тонкую полоску до 3,0 мм, а использование биполярной коагуляции приводило к формированию грубых стенок полости с поврежденными тканями, толщина которых достигала 5,0 мм (рис. 1).

При гистологическом исследовании гиперэхогенного участка стенки резекционной полости при тотальном удалении образования получали периваскулярный и перицеллюлярный отек ткани головного мозга.

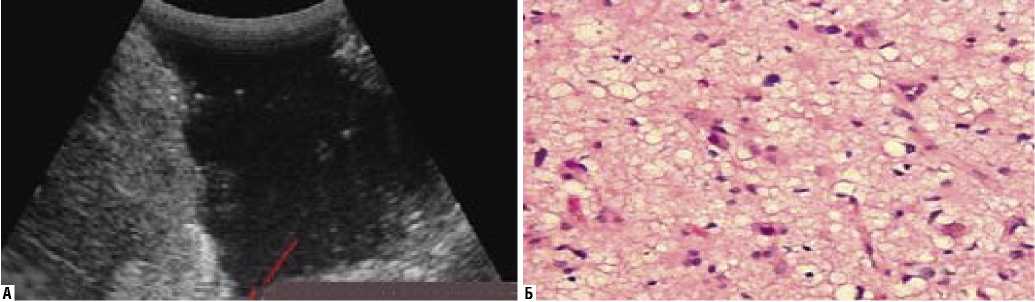

При наличии остаточной ткани опухоли толщина гиперэхогенного кольца превышала 5,0 мм (8,0±2,3 мм), что достоверно отличалось (р<0,05) от толщины стенок ложа опухоли при ее тотальном удалении (рис. 2).

При мониторировании резекционной полости в ходе операции мы подтвердили данные N. Erdogan с со-авт. (2005) о том, что за остаточную опухолевую ткань следует принимать участок повышенной эхоплотности уходящий от хирургической зоны резекции в ткань мозга от 5,0 мм и более.

Однако исследователи не учитывали толщину интактных стенок послеоперационного ложа у каждого конкретного пациента. При этом точность ИОУЗИ в определении остаточной ткани была низкой – 72% [4]. Дальнейший анализ нашего исследования показал, что необходимо сравнивать различные участки ложа опухоли у каждого конкретного пациента.

Ориентируясь на неравномерное утолщение стенки резекционной полости >3,0 мм M. Woydt (1996) при помощи ИОУЗИ оценивал остаточную ткань опухоли со специфичностью до 81%. При этом не исключал возможность ложноотрицательных результатов. По данным нашей работы различные участки стенки резекционной полости у одного пациента не должны отличаться по толщине более чем на 2,5 мм.

Сводные данные по оценке резекционной полости представлены в таблице 1.

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что за остаточную опухолевую ткань следует принимать участок неравномерного утолщения стенки

Рис. 1. ИОУЗИ головного мозга. Остаточная полость при тотальном удалении образования. А – толщина стенок резекционной полости менее 3 мм. Б – толщина стенок резекционной полости 3–5 мм

Рис. 2. Остаточная опухолевая ткань. А – ИОУЗИ резекционной полости. Остаточная опухолевая ткань (показана стрелками). Б – гистологические исследование материала. Фибриллярная астроцитома. ГЭх400

Табл. 1. Толщина стенки резекционной полости по данным ИОУЗИ

В процессе выполнения работы мы столкнулись с некоторыми трудностями, описанными также ранее другими исследователями. Артефакты от сгустков крови, воздуха и кровоостанавливающих материалов при ультразвуковом сканировании резекционной полости могут приводить как к ложноположительным, так и к ложноотрицательным результатам [8]. Чтобы избежать этого во время исследования, предварительно санировали остаточную полость, проводили адекватный гемостаз, после чего выполняли повторные сканирования.

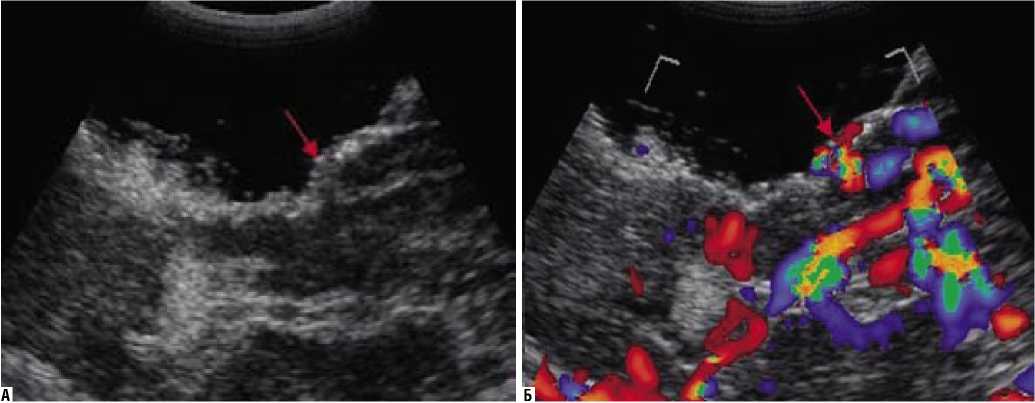

Кроме того, проходящие рядом с зоной резекцией сосудистые структуры в ряде случаев имитировали остаточную опухолевую ткань, что могло также привести к ложноположительным результатам. Применение режимов цветового и энергетического картирования при контрольном ИОУЗИ позволило исключить ошибку и избежать нежелательной хирургической травмы (рис. 3).

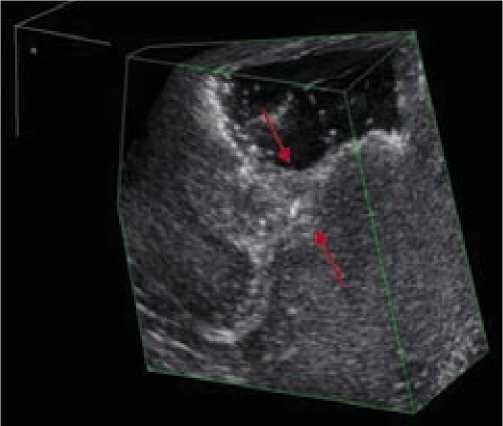

Трехмерная реконструкция изображения позволила полипозиционно оценить интересующие участки, наглядно представить топографию резекционной полости и уточнить локализацию остаточной опухолевой ткани. Оценка зоны резекции в различных сечениях и

Рис. 3. ИОУЗИ стенки резекционной полости при тотальном удалении внутримозгового образования. А – В-режим. Б – Режим ЦДК. Стрелкой указан сосуд, принятый в В-режиме за остаточную ткань

плоскостях при построении 3D реконструкции позволило отдифференцировать гиперэхогенные борозды, расположенные в непосредственной близости от ложа, и остаточную опухолевую ткань (рис. 4).

В доступной литературе работ о применении допплеровских режимов и 3D реконструкции ультразвуковых изображений при ИОУЗ-контроле мы не встретили.

Применяя для оценки резекционной полости комплексное ИОУЗИ и разработанные нами критерии, удалось снизить % ложноотрицательных результатов по сравнению с литературой с 12,5–14% [4, 5] до 7,4% при серошкальном сканировании и 4,4% при применении режима трехмерной реконструкции.

Рис. 4. ИОУЗИ головного мозга. Режим трехмерной реконструкции. Резекционная полость после тотального удаления опухоли. Стрелками указана борозда, имитирующая в В-режиме остаточную опухолевую ткань

Таким образом, комплексное интраоперационное ультразвуковое исследование с применением современных режимов обработки изображений является высокоинформативным методом оценки радикальности выполненного вмешательства. Основными ультразвуковыми критериями наличия остаточной опухолевой ткани следует считать выявление гиперэхогенных структур в ложе опухоли, вдающихся в белое вещество головного мозга более чем на 5,0 мм и/или превышающих по толщине остальные стенки остаточной полости более чем на 2,5 мм.

Список литературы Интраоперационная ультразвуковая оценка радикальности удаления объемных образований головного мозга

- Лапшин Р.А. Нейронавигация в хирургии объемных образований головного мозга: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. Наук/Р.А. Лапшин. -С.-П., 2006, -24 с.

- Савелло А.В. Комплексное дифференцированное применение методов пред-и интраоперационной визуализации, нейронавигации и рентгенохирургии на этапе хирургического лечения пациентов с внутричерепными опухолями: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. докт. мед. наук/А.В. Савелло, С.-П., 2008, -34 с.

- Терновой С.К. Компьютерная и магнитно-резонансная томография в оценке радикальности хирургического лечения опухолей головного мозга/Терновой С.К., Арабинский А.В., Евзиков Г.Ю., Осиповская А.С.//Медицинская визулиза-ция. -2006 -№ 6. -С. 84 -93.

- Erdogan N. Ultrasound Guidance in Intracranial Tumor Resection: Correlation with Postoperative Magnetic Resonance Findings./Erdogan N.; Tucer B.; Mavili E.; Menku A.; Kurtsoy A.//Acta Radiologica. -2005 -Vol. 46. -№ 7 -Р. 743-749.

- Hofer N. Intraoperative navigated ultrasound for the control of tumor resection in cerebral gliomas/Hofer N., C. Wurth, Nadji-Ohl M.//German Medical Science GMS Publishing House; 2009 -P. 06-09.

- Jeremic B. Clinical prognostic factors in patients with malignant glioma treated with combined modalfty approach/Jeremic B., Milicic B., Grujicic D., Dagovic A., Aleksandrovic J., Nikolic N.//Am J Clin Oncol-Cancer Clin Trials. -2004. -№ 27. Р. 195-204.

- Lindseth F. Image fusion of ultrasound and MRI as an aid for assessing anatomical shifts and for improving overview and interpretation in ultrasound guided neurosurgery/, Ommedal S., Bang J., Unsgard G., Hernes T.//CARS 2001: Proceedings of the 15th International Congress and Exhibition in Computer Assisted Radiology and Surgery, Berlin, June 27-30, 2001. -Р. 523-525.

- Matz P. Cavernous malformation. Results of image-guided resection/Matz P., McDermott M., Gutin P., Dillon W., Wilson C.//J Image Guid Surg. -1995. -№ 1. Р. 273-279.

- Nobusada Sh. Delineation of Brain Tumor Margins Using Intraoperative Sononavigation: Implications for Tumor Resection/Nobusada Shinoura, Masamichi Takahashi, Ryozi Yamada.//J Clin Ultrasound. -2006. -№ 34. -Р. 177-183.

- Unsgaard G. Brain operations guided by real-time two-dimensional ultrasound: new possibilities as a result of improved image quality/Unsgaard G., Gronningsaeter A., Ommedal S., Nagelhus Hernes T.A.//Neurosurgery. -2002. -№ 51. -Р. 402-412.

- Unsgaard G. Intra-operative 3D ultrasound in neurosurgery/Unsgaard G., O. M. Rygh, T. Selbekk, T. B. Muller, F. Kolstad, F. Lindseth and T. A. Nagelhus Hernes.//Acta Neurochir (Wien). -2006. -№ 148. -Р. 235-253.

- Wirtz C. Clinical evaluation and follow-up results for intraoperative magnetic resonance imaging in neurosurgery/Wirtz C.R., Knauth M., Staubert A., Bonsanto M.M., Sartor K., Kunze S., Tronnier V.M://Neurosurgery. -2000. -№ 46. -Р. 1112-1122

- Woydt M. Correlation of intraoperative ultrasound with histopathologic findings after tumor resection in supratentorial gliomas/Woydt M., Krone A., Becker G., Schmidt K., Roggendorf W, Roosen K.//Acta Neurochir (Wien). -1996. -№ 138. -Р. 1391-1398.

- Woydt M. Ultrasound-guided neuronavigation of deep-seated cavernous haemangi-omas: clinical results and navigation techniques/Woydt M., A. Krone, N. Soeren& K. Roosen.//Br J Neurosurgery. -2001. -№ 15(6). -Р. 485-495.