Интравазальная дилатация артерий с применением эластичных стентов из нитинола

Автор: Франц В.В., Ивченко О.А., Вишняков И.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Интравазальный стент - дилататор из никелида титана марки ТН-10 в экспериментальном исследовании, проведенном на инфраренальной аорте 22 собак, показал свою биологическую и биомеханическую совместимость, атравматичность, эластичность. В контрольные сроки после операции не выявлено тромбообразования, гиперпролиферативной реакции неоинтимы, рубцовой деформации сосуда, миграции и дислокации стентов. Макро- и микроскопические исследования показали, что образование неоинтимы начинается к 1-му месяцу и заканчивается полной эндотелизацией стента к 6 месяцам.

Атеросклероз, артерия, стеноз, стент, дилатация, неоинтима

Короткий адрес: https://sciup.org/14919363

IDR: 14919363 | УДК: 616.13-007.271-089.819.5:615.461:546.82-034.24

Текст научной статьи Интравазальная дилатация артерий с применением эластичных стентов из нитинола

Последние годы характеризуются неуклонным ростом сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на значительные успехи сосудистой хирургии, облитерирующие заболевания артериальной системы занимают первое место в структуре заболеваемости, стойкой нетрудоспособности, летальности во всех странах мира [5, 7–10]. По данным ВОЗ, около 10% населения Земли страдают той или иной формой атеросклероза артериальной системы [5, 8, 13].

Среди всех окклюзионных заболеваний особую проблему представляет облитерирующий атеросклероз, составляющий 80% от числа всех больных, страдающих хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей [8, 10, 13]. По данным Edinburgh Artery Study, у трети асимптомных пациентов имеются окклюзии периферических магистральных артерий [19]. В США, в исследовании PARTNERS, где определялся ЛПИ больным старше 50 лет, заболевания периферических артерий манифестированы у 29% асимптомных больных [21]. По результатам европейского проспективного исследования getABI выявлено, что каждый пятый в возрасте 65 лет страдает атеросклерозом периферических артерий, и с возрастом эта частота только увеличивается [12]. При развитии критической ишемии, даже при лечении пациентов в условиях специализированного стационара, 25% больных умирают в течение года, а еще 25% нуждаются в высоких ампутациях [2, 18]. Прогноз при критической ишемии крайне неблагоприятный. Показатели летальности очень высоки: 25% больных умирают через год, 31,6% – через 2 года и более 60% – через 3 года [11, 22, 23]. Ежегодно критическая ишемия нижних конечностей развивается примерно у 500–1000 человек из миллиона больных и приводит к 150000 случаев ампутаций в США и Европе [2]. Особую тяжесть в лечении больных представляют так называемые многоэтажные или сегментарные стенозы, которые, по данным разных авторов, встречаются в 20–60% случаев [8, 19].

На этом фоне в связи с развитием медицинских технологий появился новый метод лечения сегментарных стенозов при помощи интравазальных дилатирующих конструкций – стентов. Стенты могут быть разнообразны по форме, функциональным возможностям и степени воздействия на стенки сосудов [1, 2, 6]. Однако известные на сегодняшний день стенты не лишены недостатков в связи с не редкими осложнениями: рестенозом, реокклюзией, гиперпролиферативной реакцией неоинтимы на имплантированный стент [1, 6, 14]. Частота развития рестеноза после стентирования колеблется от 20 до 65% в зависимости от локализации поражения и вида стента [15–17, 20].

Особенно актуальными эти проблемы представляются для отечественной сосудистой хирургии, так как недостаточно обобщающих базовых, экспериментальных исследований по стентированию артерий.

Цель исследования: экспериментальное применение стента-дилататора из никелида титана ТН-10 в просвете артериального сосуда; определение морфологической картины после воздействия стента на сосудистую стенку экспериментальных животных в разные сроки после имплантации.

Материал и методы

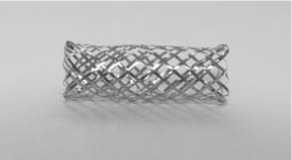

Сетчатый, саморасширяющийся стент изготовлен из единого плоского, проволочного, сверхэластичного элемента на основе никелида титана марки TН-10 и характеризуется рабочим интервалом формовосстановления 10‘М5 ° (рис. 1). Он имеет форму цилиндра с воронкообразными расширениями на концах, наличие которых исключает возможность миграции конструкции с места первоначальной имплантации.

При охлаждении конструкция способна легко изменять диаметр до малой величины с одновременным незначительным увеличением длины, что обеспечивает удобство имплантации в любой отдел артериальной системы, соответствующий его первоначальному диаметру. Главной особенностью отечественного стента из нике-лида титана ТН-10 является сверхэластичная эндоваскулярная дилатация, обусловленная конструкцией изделия, материалом и давлением на стенку артерии.

Зная радиальную силу стента – 1Н и площадь соприкосновения стента с тканями, по формуле рассчитано радиальное давление:

1Я

Р =------? = 0,002 Н / ммм

Зная радиальное давление сетчатого нитинолового стента Алекс 0,005 Н/мм2 и радиальное давление плетеного нитинолового стента Wallstent 0,04 Н/мм2, проведена сравнительная характеристика с нашим стентом (табл. 1).

Из приведенных расчетов сравнения трех типов стентов из никели-да титана видна разница оказываемого радиального давления на площадь стенки сосуда. Сила давления стента из никелида титана ТН-10 боль-

Рис. 1. Эластичный стент из никели-да титана ТН-10

Рис. 2. Стенты из никелида титана, справа в охлажденном состоянии

Таблица 1

Сравнительная характеристика радиального давления стентов

При сравнительной характеристике радиального давления стентов выявлено, что давление стента Алекс на сосудистую стенку составляет 0,005 Н/мм2, а стента Wallstent – 0,04Н/мм2, что существенно превышает уровень допустимого порога давления при дилатации тканей. Помимо этого данные стенты состоят из круглых проволочных элементов с выступающими переплетениями и широкими ромбовидными порами, вдавливающимися в стенку артерии. При использовании стента Алекс в течение 3 лет рестеноз составил 16,2%. Во всех случаях причиной потери проходимости сосуда была гиперплазия интимы и ее склероз [6].

Ранее установлено, что оптимальное давление на мягкие ткани без их воспаления и разрушения составляет 0,001–0,0025 Н/мм2 [3, 4]. Наш расчет давления плоскостного стента из никелида титана ТН-10 составляет 0,002 Н/мм2, что является приемлемым.

Эксперимент проводился на 22 беспородных собаках в возрасте от 2 до 3 лет, различного пола, массой от 10 до 20 кг. Применялся внутривенный наркоз пропофолом в дозе 10 мг/кг. Лапаротомно выделялась брюшная аорта, в которую через поперечный дефект стенки вводился стент, предварительно охлажденный хлорэтилом (рис. 2). Под действием температуры тела животного конструкция восстанавливала прежде заданную форму, оказывая эффект дилатации.

Через месяц из эксперимента выведены 2 собаки, через 2 мес. – 3 собаки, через 3 и 4 мес. – 5 и через 6 мес. – 7 животных. Выведение подопытных животных из эксперимента осуществлялось под общим наркозом. Оценивалось положение стента в аорте, проводилась макроскопия. Миграции его ни в одном случае отмечено не было. Для забора материала аорта пересекалась выше и ниже зоны стояния стента на 1,5 см. По длине все стенты составляли 30 мм. Оценивали состояние аорты в месте конструкции, просвет стента. После этого материал фиксировали в растворе формалина и направляли на микроскопическое исследование.

При макроскопическом исследовании через один месяц отмечался рост неоинтимы с краев стента. Плотность покрытия неоинтимой внутренней поверхности страт стента составляла 46+5%. Толщина неоинтимы составляла 98+4,6 мкм. Воспалительная реакция аорты в области стента отсутствовала. Стенка аорты выглядела гомогенно. Связь стента с аортой слабая, конструкция легко отделялась. По структуре неоинтима представлена в виде тонкой белесоватой, прозрачной пленки, легко отделяемой от стента. Через два месяца расстояние между дистальной и проксимальной неоинтимой сокращалось до 8±2 мм, площадь покрытия составляла 65+4%; толщина неоинтимы – 110+6 мкм. Поры заполнялись рыхлой соединительной тканью, однако в центре стента в порах наблюдались некоторые пустоты. Конструкция была рыхло спаяна с аортой. Через 3 мес. неоинтима тонким слоем покрывала всю внутреннюю поверхность стента толщиной 140+4,5 мкм. Ткань повторяла рельеф пор и имела прочную связь с ними. Связь стента с аортой более прочная по сравнению с предыдущими месяцами. К концу 4-го мес отмечалось заполнение неоинтимой пор стента. Толщина неоинтимы 212+6 мкм. Конструкция плотно спаяна с аортой. Грубого рубцового процесса, гиперпролиферации неоинтимы не было. Аорта гладкая, блестящая, деформации и тромбов не выявлено. Через 6 мес. наступала полная эндотелизация стента с формированием однородной новообразованной оболочки, окутывающей весь стент. Адгезия неоинтимы к стенту была выраженной. Связь стента с аортой прочная. Неоинтима как с просвета, так и снаружи стента представлена гладкой, белесоватой, ровной пленкой, полностью выстилающей стент. Толщина неоинтимы 240+12 мкм. При продольном рассечении аорты и удалении стента деформации, узураций, вдавлений на внутренней стенке аорты не определялось. Интима ровная, гладкая и блестящая.

С целью микроскопического исследования препараты окрашивали гематоксилином, эозином и пикрофук-сином по Ван-Гизону. Исследования проводились под микроскопом МИКМЕД–4. Через месяц после стентирования отмечалась пролиферация эндотелиальных клеток в зоне контакта со стентом. Вокруг проволоки отмечалась умеренная гиперплазия клеточных элементов внутренней оболочки, при этом лейкоцитарной инфильтрации не обнаружено. Интима утолщена, субэндотелиаль-но имелась незначительная диффузно-очаговая лимфоцитарная инфильтрация с примесью небольшого количества фибробластов. Под сохранившимся эндотелием имелись многочисленные тонкостенные кровеносные сосуды диаметром до 30 мкм, в которых эритроциты располагаются в один или два ряда. Мышечная оболочка была незначительно утолщена за счет слабого увеличения количества миоцитов по сравнению с интактными участками. Участки кровоизлияния отсутствовали. Адвентициальная оболочка не имела патологических изменений. Через 2 мес. диффузно-очаговая лимфоцитарная инфильтрация и пролиферация эндотелиальных клеток в области стента сохранялась без тенденции к увеличению. Сосудистая стенка в зоне контакта со стентом не имела деформаций, целостность интимы была сохранена. Во всех зонах обнаруживались новообразованные тонкостенные кровеносные сосуды с эндотелием и выраженным разветвлением в интиме, гда наблюдались слабые явления склероза с формированием фокусов коллагенизации. Воспалительный инфильтрат в зонах контакта стента с сосудом отсутствовал. Количество миоцитов в мышечной оболочке было незначительно увеличено по сравнению с интактным участком, но в сравнении с гистологической картиной предыдущего месяца отмечалось их уменьшение. Адвентициальная оболочка не имела патологичес- ких изменений. Через 3 мес. от начала эксперимента нами не было обнаружено существенной динамики морфологических изменений. Сохранялась лимфоцитарная инфильтрация и пролиферация эндотелиальных клеток в зоне стента без тенденции к усилению. В интиме наблюдалось увеличение коллагеновых волокон. В толще стенки аорты нейтрофильных лейкоцитов обнаружено не было. Адвентиция не имела патологических изменений. В гистологических препаратах через 4 мес. сохранялась пролиферация эндотелиальных клеток аорты в зоне контакта со стентом. Субэндотелиально определялись единичные негустые очаговые инфильтраты, представленные преимущественно клетками моноцитарного происхождения с небольшим количеством лимфоцитов. Средняя оболочка артерии представлена гладкомышечными клетками, количество и строение которых были идентичны интактному отделу. В межклеточном пространстве определялась диффузно-очаговая коллагенизация. При морфологическом исследования через 6 мес. явления колла-генизации интимы оставались на уровне обнаруживаемых спустя 4 мес. после начала эксперимента. При окраске пикрофуксином по Ван-Гизону в проекции стента выявлялось небольшое количество коллагеновых волокон. Интима не имела признаков отека, набухания межклеточного вещества и выраженного фиброза. Пролиферация эндотелиальных клеток в зоне контакта со стентом сохранялась, однако была слабо выражена. Лимфоцитарная инфильтрация в субэндотелиальном слое не определялась, имелись лишь единичные лимфогистиоци-тарные клетки, лимфоидные и моноцитарные элементы, образующие небольшие скопления. В мышечной и адвентициальной оболочках изменений не выявлено. На микропрепаратах проксимальнее и дистальнее зоны стента в стенке аорты патологии не выявлено.

C целью морфологического исследования структуры неоинтимы и определения ее взаимодействия со стентом и аортой на макромолекулярном уровне использована растровая электронная микроскопия. Неоинтима представлена прозрачной пленкой, образованной гладкомышечными клетками, располагающимися среди коллагеновых и эластических волокон. В области переплетений стента отмечалась разнонаправленность волокон неоинтимы.

Результаты и обсуждение

По данным макроскопии, через 3 мес. отмечалось покрытие неоинтимой внутренней поверхности стента, с полной эндотелизацией к 6 мес. Грубого рубцового процесса, тромбоза, деформации в стенке аорты не выявлено. Миграции и дислокации стентов не было.

По данным микроскопии, в первые 3 мес. в зоне контакта со стентом определялась пролиферация эндотелиальных клеток, субэндотелиально незначительная диффузно-очаговая лимфоцитарная инфильтрация с примесью небольшого количества фибробластов, с уменьшением в динамике. К 6-му мес. пролиферация эндотелия аорты в зоне контакта со стентом менее выражена. Су-бэндотелиально определялись единичные лимфоидные и моноцитарные элементы, образующие небольшие скоп- ления. При окраске по Ван-Гизону в проекции стента обнаруживалось небольшое количество коллагеновых волокон. По данным электронной микроскопии, неоинтима имеет гладкую поверхность без разрыхлений и представлена гладкомышечными клетками, располагающимися среди коллагеновых и эластических волокон. Волокна повторяют структуру поверхности стента.

Таким образом, в эксперименте исследован отечественный сосудистый стент-дилататор из никелида титана марки ТН-10. Проведено его сравнение с нитиноло-выми стентами Алекс и Wallstent. Предложенный сосудистый стент может быть рекомендован к широкому клиническому применению при выполнении реконструктивных операций на сосудах при сегментарных стенозах артерий.

Выводы

-

1. Стент из никелида титана марки ТН-10 обладает наименьшим радиальным давлением при сравнении с аналогами.

-

2. Стент при охлаждении принимает минимальный диаметр, в результате чего он может быть доставлен в любой отдел артериальной системы, соответствующий его первоначальному диаметру.

-

3. Имплантация стента в просвет артерии, по данным макро- и микроскопии, не приводит к тромбозу и рубцовой деформации сосуда, что указывает на биологическую совместимость конструкции с артерией.

Список литературы Интравазальная дилатация артерий с применением эластичных стентов из нитинола

- Араблинский А.В. Рестеноз внутри стента//Клин. мед. -2004. -Т. 82, № 9. -С. 10-13.

- Бокерия Л.А., Алекян Б.Г. Руководство по рентгенэндоваскулярной хирургии сердца и сосудов -М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2008. -Т. 1. -598 с.

- Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Радионченко А.А., Итин В.И. Сверхэластичные пористые имплантаты с памятью формы в хирургии. Томск, 1996.-174 с.

- Зиганьшин Р.В., Гюнтер В.Э., Макаров А.И. Новый способ формирования межкишечных и желудочно-кишечных компрессионных анастомозов при помощи устройства из металла с памятью формы//III Всесоюзная конференция "Сверхупругость, эффекты памяти формы и их применение в новой технике": тез. докл. -Томск, 1985. -С. 175-177.

- Карпов Р.С., Дудко В.А. Атеросклероз: патогенез, клиника, функциональная диагностика, лечение. -Томск: STT, 1998. -656 с.

- Коков Л.С., Капранов С.А., Долгушин Б.И. и др. Сосудистое и внутриорганное стентирование. -М.: Грааль, 2003. -384 с.

- Кротовский Г.С., Зудин А.М. Тактика лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей. -М.: Медицина -2005. -160 с.

- Покровский А.В. Клиническая ангиология. -М.: Медицина, 2004. -Т. 1. -808 с.

- Ройтберг Г.Е, Струтынский А.В. Внутренние болезни. Сердечно -сосудистая система. -М.: Бином, 2003. -856 с.

- Савельев В.С., Кириенко А.И. Клиническая хирургия: национальное руководство. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -Т. 3. -864 с.

- Харченко В. И. Смертность от болезнй системы кровообращения в России и экономически развитых странах//Рос. кардиол. журн. -2005. -№ 2. -С. 5-17.

- Vergleich zweier Koronarдquivalente: Risikoerhцhung unter Diabetes mellitus und Peripherer Arterieller Verschlusskrankheit/H. Darius, H. Trampisch, D. Pittrow et al.//DMW. -2008. -No. 45. -P. 2317-2322.

- Diehm C., Schuster A., Allenberg J.A. et al. High prevalence of peripheral arterial disease and comorbidity in 6880 primary care patients: a cross-sectional study//Atherosclerosis. -2004. -Vol. 172. -P. 195-205.

- Dormandy J.A., Rutherford R.B. Management of peripheral arterial disease (PAD). TASC Working Group. Trans Atlantic Inter-Society Consensus (TASC)//J. Vasc. Surg. -2000. -Vol. 31. -P. S1-S296.

- Duda S.H., Pusich B., Richter G. et al. Sirolimus -eluting stents for the treatment of obstructive superficial femoral artery disease: six -month results//Circulation. -2002. -Vol. 106. -P. 1505-1509.

- Duda S.H., Poerner T.C., Wiesinger B. et al. Drugeluting stens: potential applications for peripheral arterial occlusive disease//J. Vasc. Inter. Radiol. -2003. -Vol. 14. -P. 291-301.

- Fischman D.L., Leon M., Baim D.S. et al. A randomized comparison of coronary stent placement and balloon angioplasty in the treatment of coronary disease//N. Engl. J. Med. -1994. -Vol. 331. -P. 496-501.

- Fisher R.K., Harris P.L., Epidemiological and economic considerations in the critically ischemic libt//Critical limb ischemia/A. Branchereau, B. Jacobs (eds). -Armonk, N.Y.: Futura Publishing Company, 1999. -P. 19-25.

- Fowkes F.G., Housley E., Cawood E.H. et al. Edinburgh Artery Study: prevalence of asymptomatic arterial disease//Diabetes Care. -2005. -Vol. 28(8). -P. 1981-1987.

- Gray B.H., Sullivan T.M., Childs M.B. et al. High incidence of restenosis/reocclusion of stents in the percutaneous treatment of longsegment superficial femoral artery disease after suboptival angioplasty//J. Vasc. Surg. -1997. -Vol. 25. -P. 74-83.

- Hirsch A.T., Criqui M.H., Treat-Jacobson D. et al. Peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment in primary care//JAMA. -2001. -Vol. 286 (11). -P. 1317-1324.

- Transatlantic Inter-Society Consensus (TASC) on Management of Peripheral Arterial Disease (PAD)//J. Vasc. Surg. -2000. -Vol. 31. -P. 1-296.

- Weitz J.L., Byrne J., Clagett P. et al. Diagnosis and treatment of chronic arterial insufficiency of the lower extremities: a critical review//Circulation. -1996. -Vol. 94. -P. 3026-3049.