Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза как этап щадящей витреоретинальной хирургии пролиферативной диабетической ретинопатии

Автор: Шишкин М.М., Юлдашева Н.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оценить эффективность интравитреального введения ингибитора ангиогенеза Луцентиса как подготовительного этапа щадящей витреоретинальной хирургии при далекозашедшей ПДР. Материал и методы: Под нашим наблюдением находился 41 пациент (63 глаза) с далекозашедшей ПДР. I группа (п=27) - витрэктомия по методике щадящей витреоретинальной хирургии, группа II (п=36) - щадящая ВРХ с предварительным интравитреальным введением Луцентиса (2,3 мг). Группы наблюдения были идентичны по возрасту, полу, уровню зрительных функций и длительности основного заболевания. Результаты. Наблюдение за состоянием глаз пациентов II группы ни в одном случае не выявило осложнений, характерных для интравитреальных инъекций. Необходимость применения интраокулярной диатермии в ходе ВРХ в I группе - в 22,2%, во II группе - в 8,3% наблюдений. Газовоздушная тампонада во II группе - в 58,3%, в Iгруппе силиконовая тампонада - в 66,7%. Время оперативного пособия у пациентов II группы до 97,4±11,6 минут, у пациентов I группы - 118,3±15,3 минут. Острота зрения через 2 месяца у 58,3% больных II группы - 0,17±0,12, в I группе в 33,3% случаев - 0,09±0,021 (р=0,0087). Заключение. Предварительное введение ингибиторов ангиогенеза позволяет добиться лучших анатомических и функциональных результатов при ВРХ далекозашедшей ПДР и может рассматриваться как подготовительный этап щадящей витреоретинальной хирургии.

Ингибитор ангиогенеза, диабетическая ретинопатия

Короткий адрес: https://sciup.org/140187911

IDR: 140187911 | УДК: 617.735-002:616.379-008.64-089

Текст научной статьи Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза как этап щадящей витреоретинальной хирургии пролиферативной диабетической ретинопатии

В настоящее время диабетическая ретинопатия является ведущей причиной необратимой слепоты среди трудоспособного населения развитых стран мира. Потеря зрения при ее далекозашедшей пролиферативной стадии обусловлена нарушением целостности гематоретиналь-ного барьера с формированием фиброваскулярной ткани и нарастанием тракционных воздействий на сетчатку и зрительный нерв [10, 15, 17, 23, 25]. Витреоретинальная хирургия - патогенетически обоснованный метод лечения далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР). Главной целью витреоретинальной хирургии (ВРХ) пролиферативной диабетической ретинопатии до недавнего времени принято было считать полное удаление измененного стекловидного тела (СТ) и пролиферативной ткани, интимно сращенной с поверхностью сетчатки, для предотвращения рецидива пролиферации. Однако, при таком радикальном подходе практически были неизбежны ятрогенные разрывы сетчатки и интраоперационные кровотечения [1, 24]. Необходимость устранения названных осложнений обуславливает увеличение объема оперативного пособия [3], применения таких высокоэнергетических методов как диатермия, эндолазеркоагуляция, что в итоге усугубляет существующие нарушения метаболизма интраокулярных структур. Разработка и внедрение методов щадящей витреоретинальной хирургии при лечении пациентов с тяжелыми формами ПДР значительно снижают частоту таких осложнений, но не позволяют полностью предотвратить опасность интраоперационных кровотечений [3].

Современные представления о патогенезе диабетической ретинопатии (ДР) обогатились новым пониманием роли сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) [12, 13], ответственного и за патологическую проницаемость сосудов, и за патологический ангиогенез в сетчатке [13, 23, 27]. Синтез и внедрение в клиническую практику антител к VEGF, способных временно блокировать его действие, стало революционным открытием в лечении ПДР. Это дало толчок к развитию новых взглядов на возможность применения ингибиторов ангиогенеза в лечении данной патологии [23]. Наиболее широко данный препарат применяют при диабетическом макулярном отеке, где его действие направлено на уменьшение повышенной проницаемости сосудов [6, 14, 16]. В доступной специализированной литературе часто ссылаются на применение ингибиторов ангиогенеза как дополнительного фармакологического метода при лазеркоагуляции сетчатки при диабетической ретинопатии [5, 11, 28]. Парал-

Шишкин М.М., Юлдашева Н.М.

ИНТРАВИТРЕАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА КАК ЭТАП ЩАДЯЩЕЙ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ лельно появились отдельные публикации о применении ингибиторов ангиогенеза в качестве фармакологической подготовки пациентов с ПДР к витреоретинальной хирургии. Положительное действие этих препаратов авторы связывают с быстрой облитерацией новообразованных сосудов и уменьшением риска интраоперационных кровотечений [13]. Но, в то же время, по наблюдениям некоторых авторов, после интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза отмечалось усиление витрео-макулярных тракций [9, 21].

Цель : оценить эффективность и безопасность интравитреального введения ингибитора ангиогенеза Луцентиса как подготовительного этапа щадящей витре-оретинальной хирургии при далекозашедшей ПДР

Материал и методы

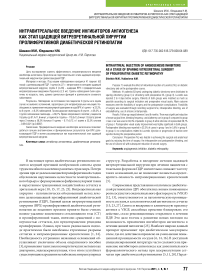

Под нашим наблюдением находилось 41 пациент (63 глаза) с далекозашедшей ПДР в возрасте от 21 до 67 лет. Диагноз далекозашедшей стадии пролиферативной диабетической ретинопатии выставляли согласно классификации профессора Л.И. Балашевича (2004). Длительность сахарного диабета составила в среднем 19,7±5,7 лет. Пациентов разделили на две группы наблюдения. I группу (контрольную) составили 18 пациентов (27 глаз), которым в период с 2006 по 2007 гг. была проведена витре-оретинальная хирургия без предварительного введения ингибитора ангиогенеза. Группу II составили 23 пациента (36 глаз) с далекозашедшей стадией ПДР, которым за 3–7 суток до ВРХ предварительно интравитреально был введен Луцентис (2,3 мг) (Рис. 1 А, Б). Данное исследование выполнено в период c 2006 по 2010 гг. в рамках ограниченных клинических исследований, разрешенных этическим комитетом НМХЦ им. Н.И. Пирогова, при информированном согласии пациентов. Группы наблюдения были идентичны по возрасту, полу, уровню зрительных функций и длительности основного заболевания.

Методы исследования включали визометрию, регистрацию критической частоты слияния мельканий (КЧСМ), исследование свето- и цветоощущения, тонометрию, периметрию, биомикроскопию передних отделов глаза и задних отделов с помощью бесконтакт-

Рис. 1. А – Ингибитор ангиогенеза Луцентис (Genetech, USA). Б – интрави-треальная инъекция Луцентиса (2,3 мг)

ных высокодиоптрийных линз и фоторегистрацией, В-сканирование витреальной полости и оптическую когерентную томографию (ОКТ) витреоретинального интерфейса. Длительность оперативного вмешательства регистрировали по данным видеозаписи хода операции, где началом вмешательства принимали постановку портов и концом – герметизацию склеральной раны на месте постановки портов.

Острота зрения в обеих группах не превышала в среднем 0,05±0,01. Результаты исследования критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) у пациентов были в пределах от 13 до 22 Гц. У пациентов обеих групп по результатам офтальмобиомикроскопии, В сканирования приблизительно в одинаковом проценте наблюдений отмечали наличие таких осложнений ПДР, как полные и частичные гемофтальмы, витреомакулярные и витре-опапиллярные тракции, регматогенные и тракционные отслойки сетчатки (Табл. 1).

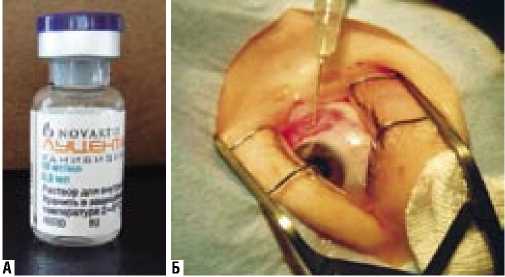

Луцентис вводили интравитреально в условиях стерильной операционной по стандартной методике (Рис. 1). Витреоретинальные вмешательства были проведены одним и тем же хирургом, на одном и том же оборудовании. Все операции на глазах пациентов обеих групп наблюдения были выполнены по методике щадящей витреоретинальной хирургии, основной особенностью которой было щадящее отношение к сетчатке и ко II анатомической зоне: двухпортовый доступ, применение комбинированных инструментов (осветитель – ирригатор), а также инструментов малого калибра [3] (Рис. 2 А, Б).

Статистическая обработка полученных результатов была выполнена с помощью пакета прикладных программ статистического анализа AnalystSoft, BioStat 2007.

Результаты

Наблюдение за состоянием глаз пациентов II группы в сроки 2–4 суток после инъекции ни в одном случае не выявило осложнений, характерных для интравитреаль-ных инъекций, описанных другими авторами (эндофтальмит, усиление тракции). Результаты динамического наблюдения за общим состоянием пациентов II группы в течение 2 месяцев после ВРХ не выявили каких либо характерных осложнений в состоянии здоровья исследуемых, которые можно было бы связать с системным действием Луцентиса, описанном другими авторами [19, 25].

Табл. 1. Показания для витреоретинальной хирургии далекозашедшей ПДР в группах наблюдения

|

I группа (n=27) |

II группа (n=36) |

|

|

Гемофтальм |

33,3% |

36,1% |

|

Витреомакулярный синдром |

18,5% |

22,2% |

|

Витреопапиллярный синдром |

29,6% |

28,6% |

|

Регматогенная отслойка сетчатки |

7,4% |

5,6% |

|

Тракционная отслойка сетчатки |

40,7% |

44,4% |

Шишкин М.М., Юлдашева Н.М.

ИНТРАВИТРЕАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА КАК ЭТАП ЩАДЯЩЕЙ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

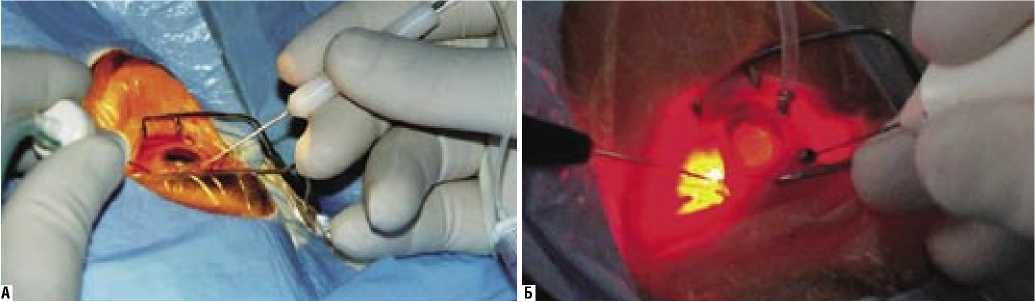

На 2–3 сутки после введения Луцентиса 13 (36,1%) пациентов отметили улучшение зрения соответствующего глаза. При офтальмобиомикроскопии отмечали уменьшение выраженности васкуляризации фиброваскулярных мембран – в 52,8% наблюдений. В остальных наблюдениях (47,2%) достоверно оценить изменения на глазном дне не удалось из-за гемофтальма, но отмечена тенденция к просветлению измененного стекловидного тела (Рис. 3 А, Б).

Особенности ВРХ после интравитреального введения Луцентиса. В ходе ВРХ при удалении ФВМ у пациентов I группы частота геморрагий составила в среднем 1,7±0,26 (варьировала от 1 до 3 случаев) в ходе вмешательства. В этой группе достоверно чаще регистрировали интраоперационные кровотечения при иссечении фиброваскулярных мембран, что потребовало в 22,2% применения интраокулярной диатермии, и в 74,1% – повышения ВГД за счет подъема флакона с ирригационным раствором. Во II группе частота интраоперационных геморрагий составила в среднем 0,4±0,1 (с вариацией от 0 до 2 случаев) в ходе вмешательства. Необходимость применения интраокулярной диатермии у пациентов II группы возникла в 8,3% наблюдений.

У пациентов II группы достоверно чаще завершали операцию газовоздушной тампонадой витреальной полости (58,3%), и только в 41,7% наблюдений потребовалось тампонада силиконовым маслом. В I группе наблюдения ВРХ значительно чаще вынуждены были завершать силиконовой тампонадой (66,7%), в то время как тампонаду газовоздушной смесью удалось применить только в 33,3% случаев.

Рис. 2. Методы щадящей витреоретинальной хирургии: А – двухпортовый доступ, применение комбинированного инструмента, Б – трансклеральная иллюминация

Рис. 3. Фотография глазного дна пациента с далекозашедшей ПДР: А – состояние сетчатки до интравитреального введения Луцентиса; Б – состояние сетчатки на 4 сутки после интравитреального введения Луцентиса

Шишкин М.М., Юлдашева Н.М.

ИНТРАВИТРЕАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА КАК ЭТАП ЩАДЯЩЕЙ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

Меньшее число интраоперационных осложнений у пациентов II группы позволило сократить время оперативного пособия до 97,4±11,6 минут, в то время как у пациентов I группы длительность вмешательства в среднем составила 118,3±15,3 минут.

Послеоперационное течение. В раннем послеоперационном периоде у пациентов I группы отмечали наличие крови в стекловидной камере различной степени выраженности, вследствие кровотечения из остатков фиброваскулярных мембран в 22,2% наблюдений, во II группе это осложнение наблюдали только лишь в 5,6% случаев. Ятрогенные разрывы у пациентов I группы произошли в 2 случаях, у пациентов II группы таких осложнений не было.

Острота зрения через 2 месяца у 58,3% больных II группы составила в среднем 0,17±0,12, в I группе средняя острота зрения 0,09±0,021 достигнута только в 33,3% случаев. Разница в остроте зрения до вмешательства и после вмешательства, а также в сравнении между группами была статистически достоверной (р=0,0087).

Ни в одном случае, при наблюдении в сроки 3–6 месяцев признаков репролиферации в центральных отделах глазного дна в обеих группах не отмечено. Однако, в 22,2% наблюдений в I группе и в 8,3% наблюдений во II группе отмечены рецидивы пролиферации в области склеростом, с рецидивирующими кровоизлияниями.

Развитие катаракты в послеоперационном периоде отмечено у пациентов I группы в 25,9% наблюдений, во II группе – в 19,4% случаев (во всех случаях при силиконовой тампонаде).

Обсуждение. Фармакологическое подавление сосудистого эндотелиального фактора роста – самое широко изучаемое направление в современной офтальмологической практике [18, 22, 23, 27]. В течение последних нескольких лет во многих странах мира получено официальное разрешение на интравитреальное введение Луцентиса при возрастной макулярной дегенерации [18]. Имеются предварительные сообщения о положительных результатах его применения при диабетическом отеке макулы [6, 16]. Но практически отсутствуют систематизированные исследования о применении данного препарата в качестве предоперационной подготовки перед ВРХ у пациентов с далекозашедшей ПДР. Проведенное нами исследование было направлено не только на изучение ожидаемых положительных эффектов, но и регистрацию описанных другими авторами как местных, так и системных побочных эффектов при применении Луцентиса [19, 25].

Полученные результаты подтвердили ожидаемый положительный эффект у большинства обследуемых пациентов II группы. Так, уже на 2–3 сутки после введения Луцентиса у 36,1% пациентов регистрировали улучшение остроты зрения, которое коррелировало с офтальмоскопической картиной пораженного глаза. Отмеченный положительный эффект мы связываем с уменьшением повышенной проницаемости сосудов сетчатки и в результате – уменьшение диабетического отека макулы. Это подтверждали данные офтальмобиомикроскопии и ОКТ. В 52,8% наблюдений при офтальмобиомикроскопии нами отмечено запустевание большинства новообразованных сосудов фиброваскулярных мембран, также мы отмечали повышение прозрачности измененного стекловидного тела в 47,2% наблюдений на 2–4 сутки после инъекции.

Применение Луцентиса способствовало снижению частоты интраоперационных осложнений, что оптимизировало выполнение ВРХ у пациентов II группы и обуславливало сокращение времени оперативного пособия. Даже неполная облитерация новообразованных сосудов фиброваскулярных мембран позволила упростить процедуру рассечения мембран во II группе наблюдения. Отсутствие выраженных интраоперационных кровотечений в указанной группе почти свело к нулю необходимость удаления организовавшихся фибринных сгустков с поверхности сетчатки, что значительно снизило частоту ятрогенных разрывов в ходе вмешательства, и позволило добиться более высоких функциональных результатов в послеоперационном периоде. Результаты наших наблюдений совпадают с данными, полученными Lee M.S., Abrams G.W. (2001), которые свидетельствуют о высокой частоте развития ятрогенных разрывов у пациентов, которым проводили удаление сгустков крови в ходе вмешательства. Отсутствие трудно купируемых интраоперационных кровотечений только в 8,3% наблюдений потребовало применения интраокулярной диатермии. Соответственно, у пациентов II группы операцию чаще завершали газовой тампонадой (58,3%) по сравнению с I группой, где более чем в половине случаев (66,7%) применяли силиконовую тампонаду. Это способствовало уменьшению периода восстановления после ВРХ, сокращало частоту послеоперационной катаракты, обусловленной силиконовой тампонадой и в большинстве наблюдений отказу от последующих плановых операций.

Согласно исследованиям ряда авторов, примерно в 60% наблюдений при традиционных методах витре-оретинальной хирургии в течение первых 6 месяцев после вмешательства, наблюдаются интравитреальные геморрагии [1, 24]. Источниками геморрагий в раннем послеоперационном периоде, по мнению тех же авторов, являются остатки фиброваскулярных мембран [1, 24]. Согласно нашим наблюдениям применение методики щадящей ВРХ позволило снизить частоту подобных осложнений до 22,2% наблюдений, а предварительное применение Луцентиса во II группе сократило их до единичных случаев (n=2).

Значительным достижением методики щадящей ВРХ явилось сокращение времени вмешательства, что было обусловлено меньшим количеством интраоперационных осложнений и способствовало более бережному отношению к организму пациента в целом, в связи с сокращением времени общей анестезии или в ряде случаев полной ее заменой на локальную анестезию. Применение Луцентиса в качестве предоперационной подготовки у пациентов с ПДР позволило еще больше сократить

Шишкин М.М., Юлдашева Н.М.

ИНТРАВИТРЕАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА КАК ЭТАП ЩАДЯЩЕЙ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ время вмешательства с 118,3±15,3 минут до 97,4±11,6 минут, в сравнении с методикой только щадящей ВРХ. Это обусловлено отсутствием необходимости выполнения диатермии и удаления сгустков крови с поверхности сетчатки в большинстве наблюдений. Кроме того, низкая частота интраоперационных геморрагий обеспечивала хорошую визуализацию интраокулярных структур и способствовала снижению частоты ятрогенных осложнений. Аналогичные результаты были получены Chen E. и Park C.H. (2006).

Среди причин прочих осложнений, отмеченных другими авторами, остается неясным усиление тракционного компонента после интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза [21]. Но в нашем исследовании ни в одном случае подобного осложнения не отмечено, возможно из-за малого количества наблюдений и непродолжительного периода между инъекцией и ВРХ.

Применение Луцентиса в качестве дополнительной предоперационной подготовки обусловили более высокие функциональные показатели в отдаленном послеоперационном периоде. В частности, во II группе к концу 2 месяца после ВРХ острота зрения 0,1 и выше была достигнута в 58,3% наблюдений, в то время как в I группе острота зрения в пределах 0,1-0,2 была зарегистрирована в 33,3%. Высокие функциональные результаты после ВРХ обусловлены на наш взгляд и проведением щадящей методики вмешательства, и предварительным введением Луцентиса. К сравнению, проведение традиционной методики ВРХ, по данным Ashraf M El-Batarny (2008), позволило у аналогичной категории больных получить остроту зрения от 0,05 до 0,1 в 33% наблюдений, а предварительное введение ингибитора ангиогенеза позволило добиться такого же уровня остроты зрения в 40% наблюдений [7].

Заключение

Предварительное введение ингибиторов ангиогенеза позволяет добиться лучших анатомических и функциональных результатов при ВРХ у пациентов с далекозашедшей ПДР, а также сокращения времени оперативного пособия. Положительный эффект их применения обусловлен уменьшением интраоперационных и послеоперационных кровоизлияний в стекловидную камеру, снижением показаний для силиконовой тампонады, а следовательно необходимости проведения повторного вмешательства.

Список литературы Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза как этап щадящей витреоретинальной хирургии пролиферативной диабетической ретинопатии

- Сдобникова С.В., Столяренко Г.Е. Роль задней гиалоидной мембpаны в патогенезе и тpансцилиаpной хиpуpгии пpолифеpативной диабетической pетинопатии//Вест., офтальмологии. -1999. -№ 1. -С. 11-15.

- Шишкин М.М. Передняя пролиферативная витреоретинопатия//Автореф. дис....док. мед. наук., 2000. -328 с.

- Шишкин М.М., Касатикова Е.В., Ирхина А.В. Щадящая витреоретинальная хирургия при далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатии//офтальмология. -2006. -Том 3 № 2. -С. 23-25.

- Шишкин М.М., Ирхина А.В. Эффективность авастина при подготовке пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией к витреоретинальной хирургии//Ерошевские чтения: Труды Всероссийской конференции. Самара. 2007. -С. 417-419.

- Экгардт В.Ф., Троицкова Е.В., Павлова Ю.Е. Эффективность интравитреального введения авастина при неоваскуляризации различной локализации у больных диабетической ретинопатией//Материалы V Евро-Азиатской конференции по офтальмохирургии, Екатеринбург -2009. -С. 208-209.

- A Phase 2 Randomized Clinical Trial of Intravitreal Bevacizumab for Diabetic Macular Edema//Ophthalmology. -2007. -Vol. 114(10). -P. 1860-1867.

- Ashraf M. El-Batarny Intravitreal bevacizumab as an adjunctive therapy before diabetic vitrectomy//Clinical Ophthalmology. -2008. -Vol. 2(4). -P. 709-716.

- Chen E., Park C.H. Use of intravitreal bevacizumab as a preoperative adjunct for tractional retinal detachment repair in severe proliferative diabetic retinopathy. Retina. 2006 Jul-Aug; 26(6): 699-700.

- Clemens C.R. et al. Macular hole formation in the presence of a pigment epithelial detachment after three consecutive intravitreal antivascular endothelial growth factor injections. J Ocul Pharmacol Ther. 2010 Jun; 26(3): 297-9.

- Congdon N.G., Friedman D.S., Lietman T. Important causes of visual impairment in the world today//JAMA -2003. -Vol. 290. -P. 2057-2060.

- Erdol H., et al. The results of intravitreal bevacizumab injections for persistent neovascularizations in proliferative diabetic retinopathy after photocoagulation therapy//Retina. -2010. -Vol. 30(4). -P. 570-577.

- Ferrara N. Role of vascular endothelial growth factor in physiologic and pathologic angiogenesis: therapeutic implications//Semin. Oncol. -2002. -Vol. 29 (6, Suppl. 16). -P. 10-14.

- Ferrara N. Vascular endothelial growth factor: basic science and clinical progress//Endocr. Rev. -2004. -Vol. 25(4). -P. 581-611.

- Jeong Won Seo, In Won Park, Intravitreal Bevacizumab for Treatment of Diabetic Macular Edema//Korean Journal of Ophthalmology. -2009. -Vol. 23. -P. 17-22.

- Joussen A, Smyth N, Niessen C. Pathophysiologyof diabetic macular edema//Dev. Ophthalmol. -2007. -Vol. 39. -P. 1-12.

- Karim R., Tang B. Use of antivascular endothelial growth factor for diabetic macular edema//Clinical Ophthalmology. -2010. -Vol. 4. -P. 493-517.

- Lightman S., Towler H.M. Diabetic retinopathy//Clin. Cornerstone. -2003. -Vol. 5. -P. 12-21.

- Lloyd R., et al. Food and Drug Administration approval process for ophthalmic drugs in the US//Curr. Opin. Ophthalmol. -2008. -Vol. 19(3). -190-194.

- Mason J.O. et al. Intravitreal injection of bevacizumab (Avastin) as adjunctive treatment of proliferative diabetic retinopathy. Am J Ophthalmol. 2006 Oct; 142(4): 685-8.

- Moorthy S., Cheung N. Cerebrovascular accidents and ranibizumab//Ophthalmol-ogy. -2009. -Vol. 116(9). -P. 1834-1835.

- Moradian S. et al. Intravitreal Bavacizumab in active progressive proliferative diabetic retinopathy//Graef.Arch.Clin.Exp.Ophthalm. -2008. -Vol. 246(12). -P. 1699-1705.

- Rotsos T. et al. Intravitreal anti-VEGF treatment in eyes with combined choroidal neovascularisation and vitreomacular traction syndrome//Br. J. Ophthalmol. -2010. Vol. 94(9). -P. 1205-1210.

- Simo R. et al. Angiogenic and antiangiogenic factors in proliferative diabetic retino-pathy//Curr. Diabet. Rev. -2006. -Vol. 2. -P. 71-98.

- Tolentino F. et al. Vitreous hemorrhage after closed vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy//Ophthalmology. -1989. -Vol. 96(10). -P. 1495-500.

- Tong L. et al. Association of macular involvement with proliferative retinopathy in type 2 diabetes.//Diabet. Med. -2001. -Vol.18: 388-394.

- Ueta T. et al. Ranibizumab and stroke//Ophthalmology. -2010. -Vol. 117(9). -P. 1860-1.

- Wirostko B.,Wong T.Y., Simo R. Vascular endothelial growth factor and diabetic complications//Prog. Retin. Eye Res. -2008. -Vol. 27. -P. 608-621.

- Yong Woon Shin, et al. Effects of an Intravitreal Bevacizumab Injection Combined With Panretinal Photocoagulation on High-Risk Proliferative Diabetic Retinopathy//Korean J. Ophthalmol. -2009. -Vol. 23. -P. 266-272.