Интродукция в почву Bacillus megaterium 501 rif: факторы, влияющие на выживание, спорообразование и разложение гербицида прометрина

Автор: Круглов Ю.В., Лисина Т.О.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Почвенная микробиология

Статья в выпуске: 5 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Вопросы интродукции микроорганизмов в почву относятся к фундаментальным основам применения микробных препаратов в земледелии, растениеводстве и экологии. Эффективность интродукции зависит от совокупности многих факторов - вида и штамма микроорганизма, физико-химических свойств почвы, растительного покрова, климата и т.д., которые изучены недостаточно, что обусловливает высокую вариабельность результатов применения микробных препаратов. В настоящей работе впервые исследована динамика роста и спорообразования у интродуцируемого в дерново-подзолистую почву штамма Bacillus megaterium 501 rif в зависимости от температуры почвы, содержания органического вещества и 2-метилтио-4,6-бис (изопропиламино)-сим-триазина (гербицид прометрин). В лабораторных опытах было установлено, что оптимальные условия для интродукции бактерий складываются при температуре 20 °С: спустя 3 сут после инокуляции титр бактерий в почве возрастал почти на порядок и оставался таким до окончания эксперимента (32 сут). Интродуцированная культура B. megaterium 501 rif в течение всего опыта находилась в форме физиологически активных вегетативных клеток, становясь конкурентоспособным компонентом почвенного микробиома. Дополнительное введение в почву органического вещества в виде соломы зерновых и кукурузной муки в этих условиях приводило к увеличению численности интродуцируемых бактерий на 1-2 порядка. При 37 °С общая численность B. megaterium 501 rif снижалась в несколько раз и стабилизировалась на установившемся уровне до конца опыта. При этом 100 % клеток бактерий формировали споры и находились в физиологически неактивном состоянии. Температура ниже физиологического минимума репродукции B. megaterium (4 °С) подавляла спорообразование и приводила к быстрому отмиранию вегетативных клеток бактерий, вносимых в почву. Их общая численность в течение месяца уменьшалась в 1000 раз. Эти данные приводят к заключению, что низкотемпературный шок снижает конкурентоспособность B. megaterium в отношении аборигенной микрофлоры и устойчивость интродуцируемой культуры к бактерицидным продуктам метаболизма почвенного биома. Показано, что при оптимальной температуре (20 °С) инокуляция почвы штаммом B. megaterium 501 rif и дополнительное внесение органического вещества в виде соломы ускоряли разложение прометрина, что потенциально может быть использовано в биотехнологии ремедиации почвы, загрязненной этим гербицидом.

Спорообразование, интродукция, почва, температурный режим, органическое вещество, прометрин

Короткий адрес: https://sciup.org/142133534

IDR: 142133534 | УДК: 631.147:579.64

Текст научной статьи Интродукция в почву Bacillus megaterium 501 rif: факторы, влияющие на выживание, спорообразование и разложение гербицида прометрина

Биопрепараты на основе бактерий применяются в практике сельского хозяйства для стимуляции роста и развития растений, их защиты от фитопатогенов и вредителей, а также очищения почв от ксенобиотиков (1-4). При этом особое место занимают биопрепараты аэробных споровых бактерий, относящиеся к роду Bacillus. В растениеводстве широкое применение нашли средства на основе B . thuringiensis (5, 6), B . subtilis (7), B . megaterium (8-10). Они достаточно технологичны при производстве, имеют длительный срок хранения, удобны для применения в полевых условиях. Вместе с тем эффективность использования таких препаратов варьирует в широком диапазоне из-за малой изученности поведения интродуцируемых в почву бацилл.

Споровые бактерии широко распространены в различных типах почв. Их численность зависит от почвенно-климатических условий и растительного покрова и составляет от 103 до 106 КОЕ/г (11). Одни авторы (11, 12) считают эти бактерии свободноживущими почвенными микроорганизмами, другие (13) — напротив, обычными обитателям ризосферы, по крайней мере, ряда растений, а таких, как B. subtilis и B. megaterim, относят к факультативным эндофитам (14, 15). По данным А.И. Мелентьева (16), приживаемость споровых бактерий в ризосфере зерновых культур зависела от вносимого количества, вида и штамма интродуцента. Их численность на корнях растений варьировала в среднем от 104 до 107 КОЕ/г корней и, как правило, к концу вегетации была ниже исходного содержания. Бактерии в основном находились в виде спор, которые физиологически неактивны и, соответственно, не могут каким-либо образом влиять на рост и развитие растений.

Что касается судьбы споровых аэробных бактерий, инокулируемых в почву, то этот вопрос практически не изучен. Недостаточные знания в этой области не позволяют оптимизировать условия жизнедеятельности бацилл в почве и эффективно использовать биопрепараты на их основе для повышения продуктивности растений и биоремедиации почв.

Нашей целью было изучение влияния различных факторов на результаты интродукции Bacillus megaterium в почву и деградацию гербицида прометрина.

Методика . В опытах использовали устойчивый к антибиотику рифампицину мутантный штамм B . megaterium 501rif, полученный градиентным отбором устойчивых резистентных форм (17) на основе исходного родительского штамма B . megaterium 501, который был выделен нами из чернозема обыкновенного среднесуглинистого (Кокчетавская обл., Казахстан). B . megaterium 501 депонирован в ведомственной коллекции микроорганизмов сельскохозяйственного назначения (ВКСХМ, Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии). Биомассу B. megaterium 501rif выращивали в колбах Эрленмейера на ротационной качалке (УМВТ-12-250, «Эллион», Россия) при интенсивной аэрации (140 об/мин). Состав питательной среды (г/л): K2HPO4 — 1,6, KH2PO4 — 0,4, NH4nO3 — 0,5, MgSO4 — 0,2, CaCO3 — 0,025, FeSO4 — 0,025, дрожжевой экстракт — 0,2, сахароза — 10, рН 6,8-7,0. Дерново-подзолистую легкосуглинистую почву (рН 6,7) расфасовывали в пластмассовые емкости и инокулировали 2-суточной жидкой культурой B . megaterium 501rif, содержащей не менее 90 % вегетативных клеток. Влажность почвы поддерживали в пределах 50-60 % от полной влагоемкости.

Влияние температурного режима на рост и спорообразование оценивали в трех вариантах — при 4, 20 и 37 ° С. Для изучения эффекта органического вещества измельченную солому овса (0,2 мм) и кукурузную муку вносили в количестве 20 г/кг почвы. При исследовании влияния прометрина — 2-метилтио-4,6-бис (изопропиламино)-сим-триазина (18) на B. megaterium 501rif, а также динамики его бактериальной деградации гербицид вносили в почву в виде водной эмульсии 50 % смачивающего порошка («Panama Agrochemicals Inc.», Республика Панама) в дозе 4 и 20 мг/кг.

Общую численность B. megaterium 501rif (КОЕ/г почвы) учитывали общепринятым методом серийных разведений (19) с высевом почвенной суспензии на агаризованную минеральную среду следующего состава (г/л): NH 4 NO 3 — 0,5, K2HPO4 — 1,6, KH2PO4 — 0,4, MgSO4 — 0,2, CaCO3 — 0,025, FeSO4 — 0,025, сахароза — 10, дрожжевой экстракт — 0,2, агар-агар — 20, рифампицин — 0,02. Для учета числа спор почвенную суспензию перед посевом пастеризовали при 80 ° С в течение 10 мин.

Гербицид экстрагировали из почвы ацетоном и анализировали с использованием газожидкостной хроматографии (ГЖХ) (20).

Статистическая обработка результатов была проведена до уровня Р 0,05 (21).

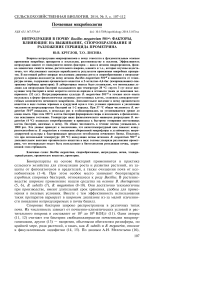

Результаты. В нестерильной почве в условиях низкой температуры

(рис. 1) наблюдалось резкое снижение численности B. megaterium 501rif после инокуляции в почву, при этом 12 сут бациллы находились в состоянии вегетативных клеток. При 4 °C, что ниже температурного минимума развития для B. megaterium 501rif, задерживалось формирование спор и, со ответственно, происходило быстрое отмирание вегетативных клеток.

Через 1 мес общая численность инокулянта в почве оказалась меньше исходной в 1000 раз. Наблюдалось интенсивное развитие грибов, отно сящихся к родам Fusarium и Penicillium. Из этого следует, что «низко температурный шок» снижает защитные функции и конкурентоспособ ность B. megaterium.

Время, сут

Рис. 1. Динамика выживаемости и спорообразования Bacillus megaterium 501nf при инокуляции в зависимости от температуры почвы: а, б, в — соответственно 4, 20 и 37 ° C; серый и белый цвет — соответственно число спор и вегетативных клеток (лабораторный опыт).

Относительно высокую выживаемость B. megaterium 501rif регистрировали при температуре 37 ° C. На 32-е сут общая численность инокулированных в почву бактерий снизилась относительно исходной в 3 раза, при этом наблюдали активное спорообразование: уже на 12-е сут степень споруляции составила 100 %.

Наиболее благоприятные условия для B. megaterium 501rif в нестерильной почве сложились при 20 °C. Уже на 3-и сут после инокуляции титр бактерий в почве возрастал почти на порядок и оставался таким практически до конца опыта (32 сут). Спорообразование наблюдалось на 12-е сут, но доля спор не превышала 30 %. Следовательно, B. megaterium 501nf в течение всего опыта находилась в активном состоянии в микробиоме дер ново-подзолистой почвы.

1400000-

б

1200000-

1000000-

о с

800000-

в

О

600000-

400000-

а

200000-

о

О 3-и 12-е 32-е

АД

0 3-и 12-е 32-е Время, сут

। п, , и, ц

0 3-и 12-е32-е

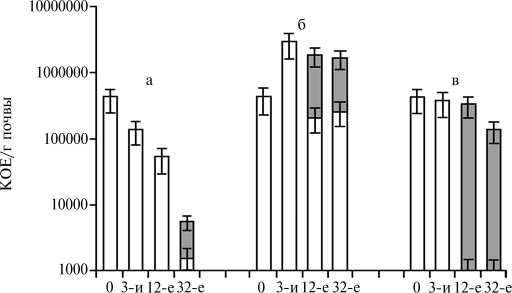

Рис. 2. Динамика выживаемости и спорообразования Bacillus megaterium 501nf при инокуляции с дополнительным внесением органического вещества: а, б, в — соответственно контроль, овсяная солома и кукурузная мука; серый и белый цвет — соответственно число спор и вегетативных клеток (лабораторный опыт).

При дополнительном внесении соломы в почву численность B. megaterium 501rif (рис. 2) уже на 12-е сут после инокуляции увеличивалась на порядок. При этом высокий титр сохранялся на протяжении 1 мес, а численность физиологически активных бактерий превышала 10 5 КОЕ/г. Аналогичная закономерность наблюдалась и в варианте с кукурузной мукой. Однако в этом случае происходило интенсивное спорообразо-

вание: через 1 мес 100 % бактерий находились в виде спор.

Положительное действие соломы и кукурузной муки на B . megaterium 501rif, безусловно, с одной стороны, связано с дополнительным введением в почву питательных элементов, поддерживающих жизнедеятельность этого микроорганизма, с другой — обусловлено влиянием этих субстратов на формирование микробной ассоциации, благоприятной для B . megaterium.

На протяжении ряда десятилетий обсуждаются вопросы взаимодействия микроорганизмов и ксенобиотиков в почве, к которым, в частности, относятся гербициды, используемые в сельскохозяйственном производстве для борьбы с сорняками (18). Актуальность таких исследований обусловлена воздействием этих препаратов на почвенно-микробиологические процессы и в целом на плодородие почвы, а также проблемой детоксикации и деградации пестицидов в окружающей среде, поскольку многие из них представляют опасность для экологии и здоровья человека и животных.

В связи с этим мы исследовали взаимодействие инокулированной в почву B. megaterium 501rif и гербицида прометрина, который эффективно используется для борьбы с сорняками в посевах картофеля, сои, моркови и других сельскохозяйственных культур. Установлено, что прометрин в дозах, превышающих производственные в десятки раз, не оказывал отрицательного влияния на B. megaterium 501rif, а при дополнительном внесении соломы численность этой бактерии существенно возрастала (табл.).

Динамика численности и спорообразования (КОЕ, тыс/г) при инокуляции в почву Bacillus megaterium 501rif на фоне внесения разных доз гербицида прометрина и овсяной соломы ( X ± х , лабораторный опыт)

|

Контроль |

Прометрин |

|||

|

Время, сут |

4 мг/кг почвы |

20 мг/кг почвы | 20 мг/кг |

почвы + солома (2 %) |

|

|

0 |

80±1,2 |

80±1,2 |

80±1,2 |

80±1,2 |

|

13±0,5 |

13±0,5 |

13±0,5 |

13±0,5 |

|

|

3 |

200±3,4 |

135±24,2 |

90±6,0 |

1600±100,8 |

|

150±12,6 |

65±0,9 |

40±6,2 |

500±8,0 |

|

|

12 |

135±5,3 |

114±3,5 |

100±10,0 |

1200±150,0 |

|

115±1,5 |

112±4,0 |

54±2,7 |

1000±21,0 |

|

|

32 |

110±10,7 |

140±1,5 |

118±9,4 |

1200±63,6 |

|

90±2,7 |

140±10,3 |

115±1,5 |

1100±49,5 |

|

|

Примечан |

и е. Над чертой — общая численность, под чертой — число спор. |

|||

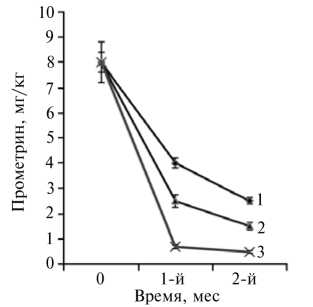

Рис. 3. Динамика деградации гербицида прометрина в почве при разных вариантах инокуляции Bacillus megaterium 501rlf: 1 — контроль, 2 — инокуляция, 3 — инокуляция с внесением овсяной соломы (2 %) (лабораторный опыт).

В почве, инокулированной B. megaterium 501rif, скорость деградации прометрина значительно увеличивалась (рис. 3). Наиболее интенсивно этот процесс протекал при дополнительном внесении соломы (спустя 1 мес содержание гербицида было в 10 раз ниже, чем в контроле), и это коррелировало с увеличением общей численности B. megaterium 501rif .

Результаты этих исследований позволяют сделать вывод, что важным, а может быть, и основным условием повышения эффективности процесса биоремедиации при загрязнении прометрином служит введение в почву органического вещества в виде растительных остатков, богатых целлюлозой, и инокуляция почвы микроорганизмами , способными разлагать гербицид.

Итак, показано, что инокулируемые в почву вегетативные клетки

Bacillus megaterium 501rif достаточно длительное время находятся в физиологически активном состоянии. Дополнительное внесение в почву органических веществ в виде соломы зерновых и кукурузной муки приводит к быстрому размножению бактерий. Их численность возрастает в сотни раз, и титр стабильно сохраняется. Через 12 сут после инокуляции бактерий в почву начинается активное спорообразование. Эффективность интродукции и физиологический статус бактерий напрямую зависят от температурного режима почвы. Наиболее благоприятна для выживания B. megaterium (при оптимальной влажности почвы) температура в диапазоне 20-37 ° C, а также наличие органического вещества в виде растительной массы, богатой целлюлозой (соломенная резка, пожнивные остатки и т.д.). Выделенный нами штамм B . megaterium 501rif заметно ускоряет процесс деградации прометрина и может быть полезен при разработке биотехнологии ремедиации почвы, загрязненной этим гербицидом.