Инвазибельные сосновые насаждения ООПТ Закамский бор (г. Пермь)

Автор: Молганова Н.А., Овеснов С.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

В ходе маршрутного изучения биоразнообразия растений особо охраняемой природной территории (ООПТ) Закамский бор, расположенной на территории г. Перми, было найдено 17 видов чужеродных растений. В лесные сообщества Закамского бора проникали только 7 чужеродных видов; из них только два (Acer negundo L. и Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch.) имели высокую встречаемость. В местах массового вторжения данных инвазионных видов визуально определялись наиболее типичные участки их внедрения, на которых заложены 18 пробных площадок, где по общепринятым методикам были проведены геоботанические описания. Размер пробных площадок составлял 10×10 м. В их пределах выявлен видовой состав ярусов лесной экосистемы и вертикальная структура. Учтены сомкнутость крон древостоя, общее проективное покрытие (в процентах) напочвенного покрова и проективное обилие отдельных видов по шкале Ж. Браун-Бланке. В изученных сообществах Acer negundo имеет невысокое обилие. Таким образом, можно сделать общий вывод, что бедные песчаные и супесчаные почвы ООПТ мало пригодны для его массовых инвазий. Этот вид, благодаря широкой экологической пластичности, в подобных условиях способен проникать только в сильно нарушенные экотонные сообщества, но не может конкурировать с местными видами в глубине массивов Закамского бора. Amelanchier spicata распространена в ООПТ более широко. Мешают распространению вида только заболоченные условия, а также высокая густота подроста и подлеска. В Северной Америке вид нередко произрастает в сосновых лесах на песках, поэтому в характерных для него местообитаниях способен глубоко заходить в лесные массивы и конкурировать там с видами подлеска и подроста (Sorbus aucuparia, Betula pendula, Padus avium, Picea × fennica). Приведены списки видов инвазибельных сообществ, предложены мероприятия, препятствующие распространению инвазионных видов.

Acer negundo, amelanchier spicata, сосновые леса, особо охраняемая природная территория, пермь

Короткий адрес: https://sciup.org/147241914

IDR: 147241914 | УДК: 58.072(470.53) | DOI: 10.17072/1994-9952-2023-2-121-132

Текст научной статьи Инвазибельные сосновые насаждения ООПТ Закамский бор (г. Пермь)

For citacion: Molganova N. A., Ovesnov S. A. [Invasive pine plantations of Zakamsky Bor protected area (Perm)]. Bulletin of Perm University. Biology. Iss. 2 (2023): pp. 121-132. (In Russ.).

Acknowledgments : the authors are grateful to Andrey G. Bezgodov for his help in identifying mosses.

Одной из наиболее существенных и злободневных экологических проблем в урбанизированных условиях является биологическое загрязнение природных экосистем. Внедрение чужеродных видов на рудеральные (существенно нарушенные) местообитания мало сказывается на экологической устойчивости городской среды, тогда как вторжение в малонарушенные городские лесные экосистемы может повлечь за собой существенные последствия. Каждое сообщество обладает инвазибильностью – определенной способностью в силу различных причин принимать в состав чужеродные виды [Elton, 1958; Davis, Grime, Thompson, 2000].

Сосновые леса находятся на втором месте среди хвойных в Пермском крае и занимают 21.5% всей площади хвойных лесонасаждений [Лесной план..., 2018]. Площадь сосновых насаждений Пермского городского лесничества составляет 5482.4 га, то есть 15.9% от земель, покрытых лесной растительностью [Об утверждении …, 2022]. Возобновление сосны в высокополнотных и среднеполнотных сосняках часто оценивается как недостаточное [Балаканова, 2016; Козлова, Леонтьев, 2019], за исключением пирогенного подроста [Ткаченко, 1923; Сукачев, 1938; Баранник, Заблоцкий, 1999]. Таким образом, внедрение в нижние ярусы лесонасаждения чужеродных древесных видов может впоследствии привести к смене сосновых экосистем на вторичные низкопродуктивные сообщества, сложенные нежелательными инвазионными видами .

Цель работы – выявление сосновых сообществ, наиболее подверженных внедрению инвазионных ( Acer negundo, Amelanchier spicata ) видов.

Объекты и методы

Объектом исследования стали сосновые лесные экосистемы ООПТ Закамский бор, образованного решением Пермского облисполкома от 28.04.1981 г. № 81 [Особо охраняемые …, 2012]. Закамский бор расположен на I–II надпойменных террасах на правом берегу р. Камы. Сосновые древостои занимают 87% площади ООПТ [Об утверждении …, 2022] и приурочены к дерново-сильно, а иногда среднеподзолистым почвам на древнеаллювиальных песках или супесях [Валиуллина, 2007; Еремченко, Шестаков, Москвина, 2016].

Первые геоботанические исследования данной территории проведены А.А. Генкелем и А.Н. Пономаревым в 1930-е гг. [Генкель, Пономарев, 1940]. Они выявили в зоне флювиально-эолового рельефа на дюнных повышениях лишайниковые боры (Pinetum cladinosum) и осоковые пустоши, а на более влажных местах в межгривных понижениях и на плоско-гривном рельефе – сухие лишайниково-зеленомошные боры (P. cl.-hypnosum), боры зеленомошники брусничники (Р. vacciniosum), мертвопокровные зеленомошные (гипновые) боры (Р. hурnоsum). В последующем масштабное изучение растительности Закам-ского бора проведено в 1990-х гг. Т.П. Белковской, А.Г. Шарафутдиновой, Л.Ф. Гафиевой [1994]. В ходе исследования было зафиксировано исчезновение лишайниковых боров и олуговение напочвенного покрова сосняков. На территории возник новый синтаксон – сосняк вейниково-коротконожковый.

Нами в 2022 г. на территории Закамского бора обнаружено 17 чужеродных видов, общий характер распространения которых обусловлен степенью нарушенности местообитания, близостью крупных автомагистралей и полян, а также густотой сети лесных дорог, троп и минерализованных полос [Молгано-ва, Овеснов, Шабалин, 2022].

В рамках данной работы в 2022 г. было изучено ценотическое видовое разнообразие инвазибильных сосновых лесных экосистем ООПТ Закамский бор, склонных к внедрению Acer negundo L. и Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch.

В ходе маршрутного исследования, которое охватывало преимущественно кварталы 58, 64, 65, 70, 71, 72 к югу от дороги Дружбы, были выявлены места массового вторжения данных инвазионных видов. Визуально определены наиболее типичные участки их внедрения, на которых заложены 18 пробных площадок, где по общепринятым методикам [Методика …, 1938; Корчагин, 1964; Понятовская, 1964; Ипатов, Мирин, 2008] были проведены геоботанические описания. Размер пробных площадок составлял 10×10 м. В их пределах выявлен видовой состав ярусов лесной экосистемы и вертикальная структура. Большая часть видов была определена в полевых условиях; при необходимости растения гербаризировались по общепринятой методике [Скворцов, 1977], и их видовая принадлежность установлена по литературным источникам [Иллюстрированный …, 2007; Флора мхов России, 2017, 2020, 2022]. Учтены сомкнутость крон древостоя, общее проективное покрытие (в процентах) напочвенного покрова и проективное обилие отдельных видов по шкале Ж. Браун-Бланке. Поскольку сосновые экосистемы континуальны и не формируют четко разграниченные типы [Василевич, 1962], в результате исследования выявлена та часть континуума, которая наиболее склонна к инвазиям. Наиболее действенным в условиях высокой антропогенной нагрузки, значительного участия чужеродных и луговых видов оказался доминантный подход при выявлении растительных ассоциаций. Они выделялись на основе сходства доминантов всех ярусов лесной экосистемы, общности её структуры, с учетом ядра сопряженных видов. В работе представлена сводная таблица с полными списками видов, обнаруженных на пробных площадках. Уровень различия растительных сообществ вычислялся исходя из общности видовых составов с учетом обилия видов как Евклидово расстояние между описаниями [Василевич, 1969] по формуле

^12 = 57=1(хд — ^г)2 , где D12 – расстояние между сообществами 1 и 2, xj1 – обилие j вида в сообществе 1, xj2 – обилие j вида в сообществе 2.

Результаты и их обсуждение

На изученной территории по площади преобладали сухие сосняки ( Pinus sylvestris ) B2, A2 иногда с примесью Betula pendula до 2 единиц в составе древостоя и Picea × fennica в подлеске. На более влажных участках к сосне в древостоях примешивалась Picea × fennica . Узкой полосой вдоль кварталов 65, 72, 71, 81 тянется череда низинных болот и заболоченных сосновых и березовых лесов ( Betula pubescens ). Данные экосистемы не подвержены внедрению инвазионных видов, поэтому закладка пробных площадок в них не проводилась. В переходной зоне к болотам примыкают сосняки с березой и елью в составе древостоя. На изученной территории вторжение инвазионных видов наблюдалось только в высоко бонитетные (в основном I и II, редко III) сосновые леса от 4 до 7 классов возраста с сомкнутостью крон 0.5–0.6.

В лесные сообщества Закамского бора проникали только 7 чужеродных видов из 17 [Молганова, Овеснов, Шабалин, 2022]. Самыми распространенными из них были Acer negundo и Amelanchier spicata. Кроме них, в сосновых экосистемах встречались Padus maackii , Convallaria majalis , Grossularia uva-crispa , Spiraea salicifolia и Cotoneaster lucidus Schlecht. Остальные 10 чужеродных видов росли только по опушкам, полянам, обочинам дорог и не заходили в лесные сообщества. Списки видов по геоботаническим описаниям, сделанным в сосняках, представлены в табл. 1.

В наиболее инвазибильных сосновых экосистемах на пробных площадках было обнаружено 133 вида высших растений (табл. 1). В древостое лесных сообществ, склонных к вторжению Amelanchier spicata и Acer negundo , представлен только 1 вид: Pinus sylvestris ; в подросте – 3 вида: Picea × fennica , Betula pendula, Populus tremula ; в подлеске – 20 видов кустарников и деревьев, не являющихся лесообразующими в Пермском крае, а также 6 лесообразующих видов, не способных образовать древостои в данных экологических условиях: Betula pubescens , B. × aurata , Alnus incana , Quercus robur , Tilia cordata , Ulmus laevis ; в травяно-кустарничковом ярусе – 94, а в мохово-лишайниковом – 9 видов.

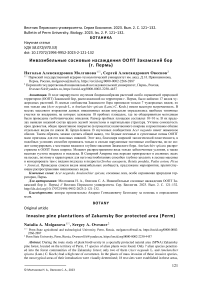

Таблица 1

Видовой состав и обилие видов в исследованных сообществах [Species composition and abundance of species in the studied communities]

|

Название вида |

Обилие видов по шкале Ж. Браун-Бланке на пробных площадках номер |

о м О <$х о m |

|||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

||

|

Древостой |

|||||||||||||||||||

|

Pinus sylvestris L. |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5 п |

5п |

5п |

100.0 |

|

Подрост и подлесок |

|||||||||||||||||||

Picea × fennica (Regel) Kom. + 1 r + r 1 r + + + – 1 1 2 3 1 – + 88.9

|

Название вида |

Обилие видов по шкале Ж. Браун-Бланке на пробных площадках номер |

о Н хО 05 CQ О Ч о ю с |

|||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

||

|

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch |

1 |

+ |

+ |

r |

r |

+ |

r |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

83.3 |

|

Acer negundo L. |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

r |

1 |

1 |

+ |

1 |

+ |

+ |

– |

61.1 |

|

Betula pubescens Ehrh. |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

61.1 |

|

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klá-skova |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

1 |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

61.1 |

|

Rubus idaeus L. |

+ |

– |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

+ |

1 |

+ |

+ |

2 |

+ |

+ |

61.1 |

|

Sorbus aucuparia L. s. str. |

3 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

+ |

1 |

3 |

1 |

– |

2 |

– |

+ |

– |

1 |

1 |

1 |

44.4 |

|

Populus tremula L. |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

– |

1 |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

33.3 |

|

Salix caprea L. |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

33.3 |

|

Betula pendula Roth |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

1 |

– |

r |

1 |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

27.8 |

|

Frangula alnus Mill . |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

+ |

22.2 |

|

Padus avium Mill . |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

22.2 |

|

Salix aurita L. |

r |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

22.2 |

|

Malus sylvestris Mill . |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

+ |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

16.7 |

|

Padus maackii (Rupr.) Kom. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

16.7 |

|

Betula × aurata Borkh . |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

11.1 |

|

Juniperus communis L. |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

11.1 |

|

Lonicera xylosteum L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

+ |

– |

– |

11.1 |

|

Rosa majalis Herrm. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

+ |

– |

– |

– |

– |

11.1 |

|

Salix phylicifolia L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

1 |

– |

11.1 |

||||

|

Viburnum opulus L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

11.1 |

|

Alnus incana (L.) Moench |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+-1 |

5.6 |

|

Corylus avellana L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Grossularia uva-crispa (L.) Mill . |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

5.6 |

|

Quercus robur L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

5.6 |

|

Salix bebbiana Sarg. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Spiraea salicifolia L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

5.6 |

|

Tilia cordata Mill. |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Ulmus laevis Pall. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

5.6 |

|

Травяно-кустарничковый ярус |

|||||||||||||||||||

|

Vaccinium vitis-idaea L. |

2 |

3 |

– |

2 |

1 |

1 |

+ |

– |

1 |

1 |

+-1 |

2 |

– |

+ |

– |

2 |

+ |

+ |

77.8 |

|

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth |

3 |

2 |

2 |

+ |

2 |

2 |

+ |

+ |

+ |

1 |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

1 |

+ |

72.2 |

|

Melampyrum pratense L. |

– |

1 |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

1 |

+ |

+ |

+ |

1 |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

72.2 |

|

Fragaria vesca L. |

1 |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

1 |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

66.7 |

|

Luzula pilosa (L.) Willd. |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

61.1 |

|

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P . Fuchs |

– |

r |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

1 |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

1 |

55.6 |

|

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce |

+ |

+ |

– |

– |

r |

+ |

– |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

55.6 |

|

Linnaea borealis L. |

+ |

– |

– |

+ |

2 |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

– |

+-1 |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

50.0 |

|

Solidago virgaurea L. |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

44.4 |

|

Orthilia secunda (L.) House |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

38.9 |

|

Rubus saxatilis L. |

+ |

+ |

– |

1 |

– |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

1 |

+ |

– |

– |

– |

– |

38.9 |

|

Vaccinium myrtillus L. |

2 |

– |

– |

2 |

+ |

1 |

– |

– |

– |

1 |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

38.9 |

|

Hieracium umbellatum L. |

r |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

33.3 |

|

Viola canina L . |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

r-1 |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

33.3 |

|

Agrostis tenuis Sibth. |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

27.8 |

|

Geranium sylvaticum L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

27.8 |

|

Trientalis europaea L. |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

+ |

27.8 |

|

Veronica chamaedrys L. |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

r |

27.8 |

|

Название вида |

Обилие видов по шкале Ж. Браун-Бланке на пробных площадках номер |

о Н хО 05 CQ О Ч о ю с |

|||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

||

|

Vicia sepium L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

27.8 |

|

Asarum europaeum L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

22.2 |

|

Galium boreale L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

– |

22.2 |

|

Hypericum perforatum L. |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

22.2 |

|

Melica nutans L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

22.2 |

|

Veronica officinalis L. |

1 |

1 |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

22.2 |

|

|

Viola selkirkii Pursh ex Goldie |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

r |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

22.2 |

|

Antennaria dioica (L.) Gaertn . |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

1 |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

16.7 |

|

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

16.7 |

|

Galium mollugo L. s. l. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

16.7 |

|

Hieracium pilosella L. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

16.7 |

||

|

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

16.7 |

|

Oxalis acetosella L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

16.7 |

|

Pyrola chlorantha Sw. |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

16.7 |

|

Thalictrum minus L. s. l. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

16.7 |

|

Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

16.7 |

|

|

Aegopodium podagraria L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

1-2 |

– |

– |

11.1 |

|

|

Artemisia vulgaris L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

11.1 |

|

Chimaphila umbellata (L.) W.Barton |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

11.1 |

|

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

2 |

11.1 |

|

Dryopteris filix-mas (L.) Schott |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

11.1 |

|

Epilobium collinum C.C. Gmel. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

11.1 |

|

Festuca rubra L. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

11.1 |

|

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

11.1 |

|

Lathyrus vernus (L.) Bernh. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

11.1 |

|

Lycopodium annotinum L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

11.1 |

|

Lycopodium complanatum L. |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

11.1 |

|

Paris quadrifolia L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

r |

– |

– |

– |

11.1 |

|

Poa palustris L. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

11.1 |

|

Prunella vulgaris L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

11.1 |

||

|

Trifolium repens L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+-r |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

11.1 |

|

Actaea spicata L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Ajuga reptans L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Astragalus arenarius L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Athyrium filix-femina (L.) Roth |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Calamagrostis obtusata Trin. |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Campanula rotundifolia L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Carex brunnescens (Pers.) Poir. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Carex leporina L. |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Carex rhizina Blytt ex Lindbl . |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r-+ |

– |

– |

5.6 |

|

Centaurea scabiosa L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Cerastium holosteoides Fries |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Название вида |

Обилие видов по шкале Ж. Браун-Бланке на пробных площадках номер |

о Н хО 05 CQ О Ч о ю с |

|||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

||

|

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Chelidonium majus L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

5.6 |

|

Convallaria majalis L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

5.6 |

|

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Equisetum hyemale L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Equisetum pratense Ehrh . |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Erigeron acris L. s. l. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

5.6 |

|

Galium palustre L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Geum rivale L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Hypericum maculatum Crantz |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Lathyrus pratensis L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Leucanthemum vulgare Lam . |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Lysimachia nummularia L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

5.6 |

|

Pimpinella saxifraga L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Plantago major L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

5.6 |

|

Poa nemoralis L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Potentilla argentea L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

5.6 |

|

Pulsatilla patens (L.) Mill. |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Pyrola media Sw. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Pyrola minor L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Ribes nigrum L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Rumex acetosella L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

5.6 |

|

Sambucus sibirica Nakai |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

5.6 |

|

Senecio vulgaris L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

5.6 |

|

Silene nutans L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Stellaria graminea L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

5.6 |

|

Taraxacum officinale Wigg. s. l. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

5.6 |

|

Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Urtica dioica L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

5.6 |

|

Veronica spicata L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Vicia cracca L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

r |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Viola mirabilis L. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Viola sp . |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Viscaria vulgaris Bernh . |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5.6 |

|

Мохово-лишайниковый ярус |

|||||||||||||||||||

|

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. |

4 |

4 |

4 |

3 |

3 |

3 |

5 |

4 |

3 |

1 |

+ |

1 |

– |

– |

1 |

– |

+ |

77.8 |

|

|

Dicranum polysetum Sw . |

– |

1 |

– |

+ |

1 |

+ |

1 |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

38.9 |

|

Dicranum scoparium Hedw . |

+ |

1 |

+ |

– |

+ |

– |

1 |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

38.9 |

|

Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. |

– |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

1 |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

33.3 |

|

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. |

+ |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

16.7 |

|

Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

11.1 |

|

Hylocomiadelphus tri-quetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

11.1 |

|

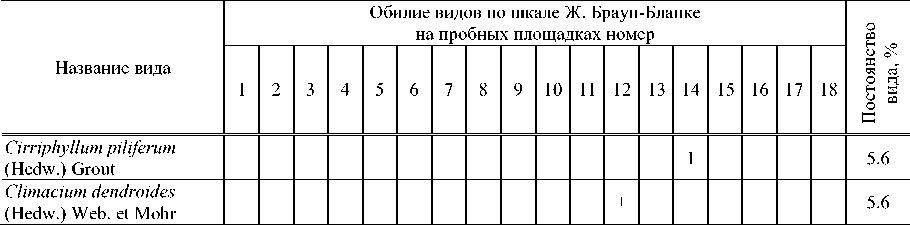

По уровню постоянства виды подразделены на классы: I – вид встречается на 1–20% площадок; II – 21–40%; III – 41–60%; IV – 61–80%; V – 81–100% [Голованов, Абрамова, 2012]. На рисунке 1 отражено соотношение видов по уровню постоянства в разных ярусах сообщества. Из нижних ярусов лесного сообщества чрезвычайно высокое постоянство (V класс) характерно для Picea × fennica и Amelanchier spicata . В сухих местообитаниях P. × fennica относится к подлеску, а на более влажных, свежих и богатых почвах имеет потенциал выйти в древостой. Amelanchier spicata – чужеродный вид, в Пермском крае проникает во разнообразные типы местообитаний и известна в культуре с начала XX в. [Сюзев, 1912]. Часто совместно с наиболее распространенными инвазионными видами произрастают виды IV класса постоянства: Betula pubescens, Chamaecytisus ruthenicus, Rubus idaeus, Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pratense, Fragaria vesca, Luzula pilosa, Pleurozium schreberi .

Рис. 1. Распределение видов по встречаемости в нижних ярусах сообществ: в подросте и подлеске (B), травяно-кустарничковом (С) и мохово-лишайниковом (D)

[Distribution of species by occurrence in the lower tiers of communities: in the forest and undergrowth (B), grassshrub (C) and moss-lichen (D)]

На территории Закамского бора Amelanchier spicata и Acer negundo проникали в сосняки вейниковобрусничные, зеленомошные, неморальнотравные, кисличные и мелкопапоротниковые (табл. 2).

Таблица 2

Инвазибильные сообщества сосновых насаждений ООПТ Закамский бор [Invasive communities of pine communities of Zakamsky bor protected areas]

|

Тип сообщества |

Растительные ассоциации |

Номера описаний, инвазионный вид |

|

Вейниковобрусничный |

Pinus sylvestris–Sorbus aucuparia–Calamagrostis arundinacea–Pleurozium schreberi; Pinus sylvestris–Sorbus aucuparia–Vaccinium vitis-idaea+Calamagrostis arundinacea–Pleurozium schreberi; Pinus sylvestris-Sorbus aucuparia-Calamagrostis arundinacea+Linnaea borealis-Pleurozium schreberi |

1–3 ( A. negundo, A. spi-cata ), 4–6 ( A. spicata ) |

|

Зеленомошный |

Pinus sylvestris-Pleurozium schreberi Pinus sylvestris-Sorbus aucuparia-Brachythecium salebrosum |

7, 8 ( A. spicata ), 17 ( A. negundo, A. spicata ) |

|

Неморальнотравный |

Pinus sylvestris-Picea × fennica-Aegopodium podagraria; Pinus sylvestris-Picea × fennica-Dryopteris dilatata-Pleurozium schreberi; Pinus sylvestris-Rubus idaeus+Vaccinium vitis-idaea |

14, 16 ( A. negundo, A. spi-cata ), 15 ( A. negundo, A. spicata ) |

|

Кисличный |

Pinus sylvestris-Sorbus aucuparia-Oxalis acetosella-Pleurozium schreberi |

9 ( A. spicata ) |

|

Мелкопапоротниковый |

Pinus sylvestris-Sorbus aucuparia-Dryopteris carthusiana+Vaccinium myr-tillus-Pleurozium schreberi |

18 ( A. spicata ) |

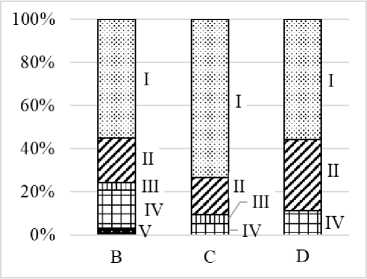

По своеобразию видовых составов с учетом обилия видов [Василевич, 1969], инвазибильные сообщества довольно четко распались на 2 группы (рис. 2). В группу I попали сообщества с разреженным древостоем, расположенные на дюнном рельефе на территории северо-восточнее ул. Верхнекурьинская, произрастающие на сухих, бедных песчаных и супесчаных почвах. Там были представлены сосняки вейниково-зеленомошные, характерные для Пермского края. В эту же группу попали сильно нарушенные сообщества на границе лесных массивов или примыкающие к крупным полянам, с изреженным древостоем, обедненными почвами, имеющие в составе большую долю луговых видов. Это описания 7 и 8, представленные сосняками зеленомошными с низким общим проективным покрытием, и описание 9 с сосняком кисличным с Picea × fennica в подросте.

В группу II попали сосняки неморальнотравные (описания 14, 15, 16). Экосистемы на части из площадок (описания 10–13, 17) были сильно нарушенными, что проявлялось участием в травянокустарничковом ярусе опушечно-лугового разнотравья.

Рис. 2. Граф сходства инвазибельных сообществ по своеобразию видовых составов с учетом обилия видов [по В.И. Василевичу, 1969]

[Graph of the similarity of invasive communities by the originality of species compositions, taking into account the abundance of species, by V.I. Vasilevich, 1969]

Средние показатели по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова [1983] с учетом обилия видов в изученных группах сообществ достоверно не отличаются (табл. 3). По шкале континентальности все сообщества характеризуются видами, имеющими центр диапазона толерантности в одной свите: материковая 2-я. Почва небогатая, о чем свидетельствует шкала солевого режима – все сообщества имеют видовой состав с центрами диапазонов толерантности в режиме небогатых почв (гликомезотрофная свита). Растения исследованных сообществ способны расти на бедных азотом почвах (геминитрофильная 1 -я, геми-нитрофильная 2-я и субнитрофильная 1-я свиты). Растения, обнаруженные на пробных площадях, тяготеют к слабокислым и приближаются к кислым почвам (мезоацидофильная 2-я, субацидофильная 1-я свиты).

По уровню освещенности выявленные виды предпочитают светлые леса и тяготеют к полуоткрытым пространствам (светло-лесная и разреженнолесная свиты), кроме мелкопапоротникового сосняка (Pinus sylvestris–Sorbus aucuparia–Dryopteris carthusiana+Vaccinium myrtillus–Pleurozium schreberi), напочвенный покров которого попадает в густосветло-лесную свиту.

Обеспеченность растений водой устойчиво (константофильная 1-я и 2-я свиты) невысокая. Центры диапазонов толерантности по омброклиатической шкале – субгумидный режим и промежуточные к субаридному (семиаридная свита). Однако многие лесные виды напочвенного покрова могут расти при значительном увлажнении. Режимы увлажнения (Hd) по результатам анализа центров диапазонов толерантности влажно-лесолуговой и сыровато-лесолуговой. Данные режимы не характерны для сухих песчаных или супесчаных почв ООПТ Закамский бор. Это объясняется широкими диапазонами толерантности лесных видов, которые способны расти на сухих и сырых почвах. Средние величины верхних пределов диапазонов толерантности по пробным площадям с учетом обилия видов попадают в субболотную, болотную и болотно-лесолуговую свиты.

В изученных сообществах Acer negundo имеет невысокое обилие. Таким образом, можно сделать общий вывод, что бедные песчаные и супесчаные почвы ООПТ мало пригодны для массовых инвазий Acer negundo. Этот вид, благодаря широкой экологической пластичности [Морозова, Виноградова, 2018], в подобных условиях способен проникать только в сильно нарушенные экотонные сообщества (группа I), но не может конкурировать с местными видами в глубине массивов Закамского бора. Чаще Acer negundo внедряется в средневозрастные или разновозрастные насаждения, в которых один элемент леса в возрасте 60–40 лет.

Таблица 3

Типы экологических режимов и свит по шкалам Д.Н. Цыганова [1983] исследованных сообществ ООПТ Закамский бор

[Types of ecological regimes and formations according to the scales of D.N. Tsyganov [1983] of the studied communities of the Zakamsky Bor protected area]

|

№ площадки |

Свиты по экологическим шкалам |

|||||||||

|

Tm |

Kn |

Om |

Cr |

Hd |

Tr |

Rc |

Nt |

fH |

Lc |

|

|

1 |

b+ |

М |

Е |

N |

f |

М |

с+ |

l |

p+ |

М |

|

2 |

b |

М |

Е |

N |

f+ |

М |

с+ |

k+ |

p+ |

М |

|

3 |

b+ |

М |

Е |

N |

f |

М |

d |

l |

p+ |

g+ |

|

4 |

b |

М |

Е |

M+ |

f+ |

М |

с+ |

l |

p+ |

М |

|

5 |

b |

М |

Е |

N |

f+ |

М |

с+ |

l |

p+ |

М |

|

6 |

b |

М |

Е |

N |

f+ |

М |

с+ |

l |

p |

М |

|

7 |

b+ |

М |

Е |

M+ |

f+ |

М |

d |

l |

p |

g+ |

|

8 |

b+ |

М |

Е |

N |

f |

М |

с+ |

l |

p+ |

g+ |

|

9 |

b+ |

М |

Е |

N |

f+ |

М |

с+ |

l |

p |

М |

|

10 |

b |

М |

Е |

N |

f+ |

М |

с+ |

l |

p |

g+ |

|

11 |

b |

М |

Е |

M+ |

f |

М |

с+ |

l |

p+ |

g+ |

|

12 |

b |

М |

Е |

N |

f |

М |

с+ |

k+ |

p+ |

М |

|

13 |

b |

М |

Е |

N |

f+ |

М |

с+ |

l |

p+ |

g+ |

|

14 |

b+ |

М |

Е |

N |

f |

М |

d |

l+ |

p+ |

g+ |

|

15 |

b+ |

М |

Е |

N |

f+ |

М |

с+ |

l |

p |

М |

|

16 |

b |

М |

Е |

N |

f+ |

М |

с+ |

l |

p+ |

g+ |

|

17 |

b+ |

М |

D+ |

N |

f |

М |

d |

l |

p+ |

g+ |

|

18 |

b |

М |

Е |

N |

f+ |

М |

с+ |

l |

p |

М |

Примечания: термоклиматическая шкала (Tm) суббореальная – b, бореонеморальная – b+; шкала континентальности (Kn) материковая 2-я – М; омброклиатическая (Om): субгумидная 1-я – Е, семиаридная – D+; криоклиматиче-ская (Cr): субкриотермальная 1-я – N, криотермальная 2-я – M+; шкала увлажнения почв (Hd): сыровато-лесолуговая – f+, влажно-лесолуговая – f; шкала солевого режима (Tr): гликомезотрофная – М; Шкала кислотности почв (Rc): мезоацидофильная 2-я – с+, субацидофильная 1-я – d; шкала богатства почв азотом (Nt): геминитрофильная 1-я – k+, геминитрофильная 2-я – l, субнитрофильная 1-я – l+; шкала переменности увлажнения почв (fH): константофильная 1-я – p, константофильная 2-я – p+; шкала освещенности-затенения (Lc): светло-лесная – М, разреженнолесная – g+.

Amelanchier spicata распространена в ООПТ более широко. Мешают распространению вида только заболоченные условия, а также высокая густота подроста и подлеска. В Северной Америке вид нередко произрастает в сосновых лесах на песках [Kabuce, Priede, 2010], поэтому в характерных для него местообитаниях способен глубоко заходить в лесные массивы и конкурировать там с видами подлеска ( Sorbus aucuparia, Betula pendula, Padus avium, Picea × fennica ).

Заключение

Amelanchier spicata в Пермском крае на более богатых почвах может формировать отдельный ярус в сосняках и ельниках, образуя сосняки и ельники ирговые ( Pinus sylvestris–Amelanchier spicata; Picea × fennica–Amelanchier spicata ). Имеются данные, что подобные сообщества склонны к угнетению напочвенного покрова и формированию в конечном итоге мертвопокровных насаждений [Панасенко и др., 2012]. Однако Amelanchier spicata не способна конкурировать с лесообразующими видами в древостое в регионе, не создает угрозы для лесных насаждений Закамского бора. Кроме того, механическое удаление побегов может приводить к увеличению густоты Amelanchier spicata за счет порослевого размножения [Dobravolskaitė, 2010]. В связи с этим более рациональным будет не организовывать специальных мероприятий по регулированию численности вида, но вести наблюдения за лесонасаждениями с иргой.

В качестве мер борьбы с Acer negundo следует регулярно применять механические и химические методы уничтожения кленовников и отдельно стоящих плодоносящих экземпляров по внешним и внутренним опушкам лесных массивов. А впоследствии практиковать механическое истребление порослевых побегов на полянах, прогалинах в лесных массивах, на лесных дорогах. Регулярно опахивать минерализованные полосы, проводить прочистку лесных просек. По периферии лесного массива и вдоль крупных автомобильных дорог (дорога Дружбы и ул. Верхне-Курьинская) на полосе шириной 200 м производить корчевку и прополку растений Acer negundo вручную.

Список литературы Инвазибельные сосновые насаждения ООПТ Закамский бор (г. Пермь)

- Балаканова А.Д. Оценка естественного возобновления сосновых насаждений рекреационного назначения ГНПП «Бурабай» // Вестник науки КАТУ им. С. Сейфуллина. 2016. № 2. С. 91-96.

- Баранник Л.П., Заблоцкий В.И. Экологические проблемы восстановления ленточных боров после пожаров // Известия АлтГУ. 1999. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/ekologicheskie-problemy-vosstanovleniya-lentochnyh-borov-posle-pozharov (дата обращения: 27.10.2022).

- Белковская Т.П., Шарафутдинова А.Г., Гафиева Л.Ф. Состояние флоры и растительности памятника природы «Закамский бор» (по результатам инвентаризации 1991-1992 гг.) // Вопросы физической географии и геоэкологии Урала. Пермь, 1994. С. 66-80.

- Валиуллина Г.Ш. Песчаные покровы на территории Прикамья // Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Науки о Земле. 2007. № 2. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/peschanye -pokrovy-na-territorii-prikamya (дата обращения: 27.10.2022).

- Василевич В.И. Геоботанический анализ сосновых боров Европейской части СССР: автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 1962. 19 с.

- Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике. Л.: Наука, 1969. 232 с.

- Генкель А.А., Пономарев А.Н. Ботанико-географические экскурсии в окрестностях г. Перми // Учен. зап. Перм. гос. пед. ин-та. 1940. Вып. 7. С. 3-102.

- Голованов Я.М., Абрамова Л.М. Растительность города Салавата (Республика Башкортостан). II. Прибрежно-водная растительность (классы Phragmito-Magnocariсеtеа и Isoëto-Nanojuncetea) // Растительность России. 2012. № 20. С. 3-26.

- Еремченко О.З., Шестаков И.Е., Москвина Н.В. Почвы и техногенные поверхностные образования урбанизированных территорий Пермского Прикамья. Пермь, 2016. 252 с.

- Иллюстрированный определитель растений Пермского края / под ред. С.А. Овеснова. Пермь: Кн. мир, 2007. 743 с.

- Ипатов В.С., Мирин Д.М. Описание фитоценоза: метод. рекомендации. СПб., 2008. 71 с.

- Козлова Н.Ю., Леонтьев Д.Ф. Геоботаническая характеристика подросто-подлесочного яруса в сосняках бассейна р. Олха // Вестник Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 90. С. 88-97.

- Корчагин А.А. Видовой (флористический) состав растительных сообществ и методы его изучения // Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 39-62.

- Лесной план Пермского края на 2018-2027 годы (с изменениями по состоянию на 01.01.2021) (в ред. Указа губернатора Пермского края от 21.02.2022, № 18). Утвержден Указом губернатора Пермского края от 19.04.2018, № 36.

- Методика полевых геоботанических исследований. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. 216 с.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа: Гилем, 1998. 413 с.

- Молганова Н.А., Овеснов С.А. Шабалин Г.А. Инвазионный процесс в лесных экосистемах ООПТ «Закамский бор» // Агротехнологии XXI века: стратегия развития, технологии и инновации: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Пермь, 2022. С. 95-99.

- Морозова О.В., Виноградова Ю.К. Acer negundo - Клен ясенелистный // Самые опасные инвазионные виды России (ТОП-100). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. С. 72-78.

- Об утверждении Лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества: Постановление Администрации г. Перми от 25 апр. 2022 г., № 312.

- Особо охраняемые природные территории г. Перми / С.А. Бузмаков [и др.]. Пермь, 2012. 204 с.

- Панасенко Н.Н. и др. Растения-трансформеры и их сообщества на территории Брянской области // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14, № 1-4. С. 1092-1095.

- Понятовская В.М. Учет обилия и особенности размещения видов в естественных растительных сообществах // Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 209-299.

- Скворцов А.К. Гербарий: пособие по методике и технике. М.: Наука, 1977. 199 с.

- Сукачев В.Н. История растительности СССР во время плейстоцена // Растительность СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 3. С. 183-234.

- Сюзев П.В. Конспект флоры Урала в пределах Пермской губернии. М., 1912. 206 с.

- Ткаченко М.Е. Задачи лесной политики на Севере // Сельское и лесное хозяйство Севера: доклад Совещанию по изуч. Севера при Рос. акад. наук в мае 1920 г. Петроград, 1923. С. 111-136.

- Флора мхов России. Т. 2. Oedipodiales - Grimmiales / под ред. М.С. Игнатова. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. 560 с.

- Флора мхов России. Т. 5. Hypopterygiales - Hypnales (Plagiotheciaceae - Brachytheciaceae) / под ред. М.С. Игнатова. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2020. 600 с.

- Флора мхов России. Т. 6. Hypnales (Calliergonaceae - Amblystegiaceae) / под ред. М.С. Игнатова. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2022. 472 с.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука, 1983. 197 с.

- Davis M.A., Grime J.P., Thompson K. Fluctuating resources in plant communities: a general theory of invisibility // Journal of Ecology. 2000. Vol. 88, Iss.3. P. 528-534.

- Dobravolskaite R. Distribution patterns and ecological effct of invasive alien species Amelanchier spicata on the semi-natural forest communities in Lithuania // XXIII Conference-Expedition of the Baltic Botanists. Abstracts & Excursion. Guides, 2010. P. 13.

- Elton C.S. The ecology of invasions by animals and plants. Methuen; London, 1958. 181 p.

- Kabuce N., Priede N. NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet - Amelanchier spicata // Online Database of the European Network on Invasive Alien Species - NOBANIS. 2010. URL: www.nobanis.org (дата обращения: 06.07.2019).