Инвазийные виды литорали Саратовского водохранилища

Автор: Зинченко Т.Д., Курина Е.М.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

На основании результатов исследований 2006-2009 гг. дается анализ состава, распределения инвазийных ви- дов, их количественная оценка в сообществах макрозообентоса и нектобентоса прибрежной зоны Саратов- ского водохранилища, приводятся сведения об исчезновении некоторых аборигенных видов.

Инвазийные виды, макрозообентос, саратовское водохранилище, распределение

Короткий адрес: https://sciup.org/148200321

IDR: 148200321 | УДК: 574.5(282.247.416.8)

Текст научной статьи Инвазийные виды литорали Саратовского водохранилища

О дним из основных транзитных путей проникновения и распространения чужеродных видов гидробионтов является Волжско-Каспийский инвазионный путь [10]. Известно, что каспийская фауна обладает высокой жизнеспособностью и склонностью к массовому развитию, превосходя в этом пресноводную фауну [19]. В этой связи значительное большинство каспийских видов, являясь пре-сноводно-олигогалинными, может обитать в пресных водах, а потенциальный ареал большинства «каспийцев» чрезвычайно велик [26].

Исследования, связанные с распределением инвазионных видов в составе донных сообществ нижневолжских водохранилищ известны из ряда публикаций, в которых дается анализ причин проникновения видов каспийского комплекса, локализованных на отдельных участках Саратовского водохранилища [4, 8, 13, 16, 25]. Однако отсутствуют современные данные пространственной динамики видов-вселенцев в литоральной (прибрежной) зоне Саратовского водохранилища.

Целью исследований является оценка видового состава, распределения и количественная характеристика инвазионных видов в Саратовском водохранилище по результатам мониторинговых съемок 2006-2009 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Саратовское водохранилище (S = 1830 м2) образовано зарегулированием стока р. Волги в районе г. Балаково и расположено между плотинами бышевской и Балаковской ГЭС. Его запо осуществлялось в два этапа в 1967-1968 гг. П морфологическим и гидрологическим осо стям в водохранилище выделяется три уч верхний (от плотины ГЭС у г. Тольятти до г. ры) – близкий к речному типу; средний, с ре лотических вод от г. Самары до г. Октябр озерно-речными условиями на участке г. Окт - г. Сызрань; нижний участок от г. Сызрани лаковской ГЭС, характеризуемый водными ми озерного типа. Среднегодовой коэфф водообмена примерно соответствует так верхневолжских водохранилищ, в 4,8 и 2,

выше, чем в Куйбышевском и в Волгоградском водохранилищах [9, 22].

Отбор гидробиологических образцов воды и грунта производили в период мониторинговых исследований в июне-июле 2006 и 2009 г. на 23 станциях прибрежных и глубоководных участках Саратовского водохранилища. Включены данные круглогодичных сборов бентоса на мелководье стационарной станции (с. Мордово). Количественные пробы макрозообентоса отбирали дночерпателем Экмана-Берджа (0,040 м2; 2 подъема на станции) и дночерпателем ДАК-100 (0,010 м2, 8 подъемов). Грунт промывали через капроновый газ № 23. При количественном учете, в состав «мягкого» бентоса включены мелкие моллюски (размер до 1 см), без учета крупных унионид, вивипарид и дрейссены. Обработку материала проводили общепринятыми методами [17, 24] в лаборатории экологии малых рек Института экологии Волжского бассейна РАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

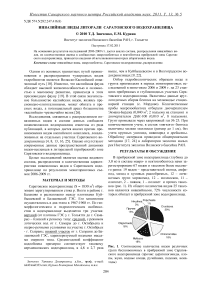

В прибрежной зоне водохранилища (глубина до 3,0 м) в составе макро- и нектозообентоса нами зарегистрировано 67 видов и таксонов более высокого ранга: 19 видов – представителей изопод, амфипод, мизид и кумовых ракообразных, 12 – личиночных групп хирономид, 12 – моллюсков, 11 – олигохет, 2 – пиявок, 1 – полихет и прочих таксонов (рис. 1). Из общего количества видов 25 таксонов являются инвазийными, 72% численности которых обитает в прибрежной зоне водохранилища.

HirudineaPolychaeta

3%

Прочие 15%

1%

Crustacea 29%

Mollusca

Chironomidae 18%

18%

Рис. 1 . Соотношение количества видов различных групп беспозвоночных в прибрежной зоне Саратовского водохранилища (прочие: цератопогониды, клопы, жуки, водные клещи, ручейники, поденки, нематоды)

В сравнении с опубликованными данными исследований за 1971-2004 гг. [8, 13, 16] нами впервые установлено расселение ракообразных (Gam-maridae, Cumacea) – Shablogammarus сhablensis S.Cărăusu , 1943 , Stenogammarus compressus G.O. Sars, 1894 ; Pseudocuma cercaroides G.O. Sars, 1894.

Средневзвешенная численность макрозообентоса за период исследований в прибрежной зоне водохранилища составила 1905 экз./м2, в которой 42,7% составляют инвазийные виды открытых мелководий. При этом средняя биомасса «мягкого» бентоса составила 8,8 г/м2, из которой на долю ви-дов-вселенцев приходится 88,6% (рис.2). Доминирующими по численности являются ракообразные -30%, олигохеты – 26% и личинки хирономид – 25,5%; по биомассе – моллюски (49%), и ракообразные (43%), из которых в последнее десятилетие гаммариды интенсивно расселяются в нижневолжских водохранилищах [16, 29]. Биомассы более 6 г/м2 представл ны ви ами в л н ами

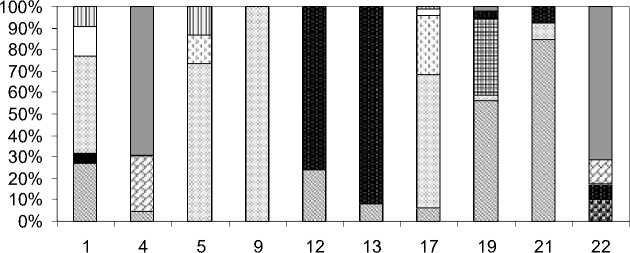

( Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841), Chaetogammarus warpachowskyi (G.O.Sars, 1894), Lithoglyphus naticoides (Preiffer, 1828)), широко распространенными на участках открытых мелководий водохранилища. Наибольший интерес представляет распределение различных видов амфипод, представителей понто-каспийского комплекса, биомасса которых составляет 40% от общей биомассы бентоса открытых мелководий водохранилища. Ранее в литературе указано о нахождении 19 видов амфипод [8, 13]. В 2009 г. нами в прибрежной зоне водохранилища отмечено 11 видов, представителей солоноватоводного комплекса (рис. 2). Из них Chaetogammarus warpachowskyi (G.O.Sars, 1894) и Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) широко расселились в зоне открытых мелководий (частота встречаемости 35-46%, численность 82-167 экз./м2 соответственно).

□ Chaetogammarus warpachowskyi

□ Dikerogammarus haemobaphes

□ Obesogammarus obesus е Pontogammarus robustoides

□ Stenogammarus compressus

□Е Chelicorophium curvispinum

■ Chaetogammarus ischnus pl :| Dikerogammarus caspius 0 Pontogammarus maeoticus □ Shablogammarus chablensis □ Stenogammarus dzjubani

Рис. 2. Соотношение численности (%) различных видов амфипод в прибрежной зоне открытых мелководий Саратовского водохранилища

Shablogammarus chablensis (Carausu, 1943) в Саратовском водохранилище встречается относительно редко (частота встречаемости в 2006 г. – 36%, в 2009 г. – 17%), однако его обитание приурочено к устьевым участкам рек Самара и Сок (глубина 1,5-4,5 м), где отмечен максимум численности S. chablensis – 5550 экз./м2 (июнь 2006 г.) при биомассе 9.0 г/м2.

Обращает на себя внимание распространение бокоплавов Stenogammarus dzjubani Mordukhay-Boltovskoy et Ljakhov, 1972 в июне 2009 г. Редко упоминаемый в современной литературе этот рачок был впервые описан Ф.Д. Мордухай-Болтовским и С.М. Ляховым в 1972 г. [20], и в настоящее время его обитание приурочено к песчаным мелководьям. Так, в районе г. Балаково (рис. 2, ст. 22) зарегистрирована максимальная численность S. dzjubani – (500 экз./м2).

Зарегистрированы единичные находки Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1898), Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 1894) в районе с. Бахилова Поляна (ст. 1) и на мелководьях ниже г. Балаково (ст. 22).

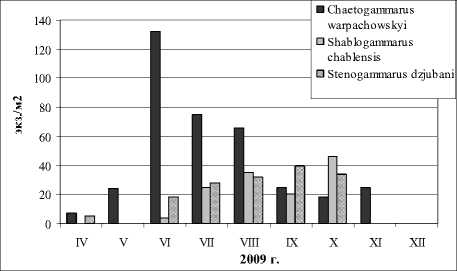

Анализ сезонной динамики численности амфипод Chaetogammarus warpachowskyi , Shablogam-marus chablensis , Stenogammarus dzjuban i на постоянной станции открытого мелководья (район с. Мордово) показал, что рачки C. warpachowsky и S. dzjuban i встречаются на заиленных песках с апреля по октябрь-ноябрь при максимальном развитии C. warpachowsky в июне – 132 экз./м2. S. chablensis малочисленны, встречаются с июня по октябрь, обычно сопровождают C. warpachowsky (рис. 3). В позднеосенний и зимний период рачки сосредоточены в более глубоководных участках закрытых мелководий.

Продолжается расселение в прибрежной зоне и на затопленной пойме водохранилища кумовых рачков Pterocuma sowinskyi (G.O.Sars, 1894) и Pterocuma rostrata (G.O.Sars, 1894). Виды предпочитают слабопроточные участки с заиленными грунтами. Так, P. sowinskyi и P. rostrata зарегистрированы на открытом мелководье в районе с. Ивановка (ст. 19), где максимальная численность P. sowinskyi составляет 114 экз./м2, биомасса – 0,17 г/м2; P. rostrata – 466 экз./м2, биомасса – 0,45 г/м2. Впервые для Саратовского водохранилища отмечен кумовый рачок Pseudocuma cercaroides G.O.Sars, 1894, предпочитающий заиленные грунты открытого прибрежья, и обитающий на затопленной пойме, где на глубинах до 7,0 м. численность его достигает 150 экз./м2. Средневзвешенные численность и биомасса Cumacea прибрежной зоны Саратовского водохранилища невелики, составляют 67 экз./м2 и 0,08 г/м2 соответственно.

Рис. 3. Сезонная динамика численности (экз./м2) инвазионных видов амфипод в р-не с.Мордово (2009 г.)

Акклиматизированные в 1972-1974 гг. мизиды Paramysis lacustris (Czerniavsky, 1882), Paramysis ullsky Czerniavsky, 1882 и Paramysis intermedia (Czerniavsky, 1882) широко распространились по всему Саратовскому водохранилищу [4]. В настоящее время мизиды обитают в основном на свале глубин 4-7 м (80% от общей численности мизид), а на мелководьях (глубина до 3,0 м) их доля не превышает 20% от общей численности. Отмечены единичные находки P. intermedia на песчаных биотопах водохранилища.

Мизида Katamysis warpachowskyi G.O.Sars, 1893 , ранее редко встречаемый в Волжских водохранилищах вид, широко распространенен на жестких грунтах затопленной поймы Саратовского водохранилища. Частота встречаемости на глубинах до 7,0 м – 47.4%, максимальная плотность мизид (в районе г. Октябрьск) – 618 экз./м2. На открытых мелководьях численность мизид не превышает 168 экз./м2.

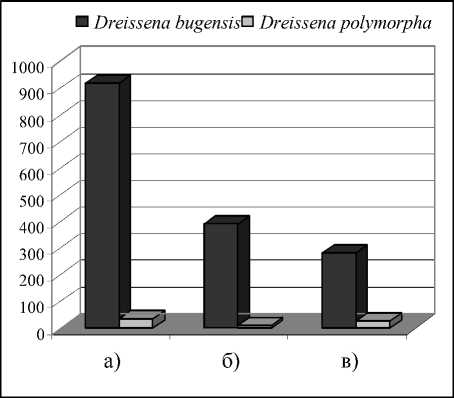

Учитывая высокую инвазионную активность представителей рода Dreissena , в частности моллюсков Dreissena bugensis (Andrusov, 1897) и Dreis-sena polymorpha (Pallas, 1771), особое значение приобретает пространственная динамика моллюсков. Полученные данные в июне 2006 и 2009 гг.

свидетельствуют, что D. bugensis преобладает по численности во всех районах водохранилища (рис. 4), с доминированием на илах в глубоководных участках (глубина 8-15 м). Что касается моллюска Dreissena polymorpha, то в сравнении с 1968-1971 гг. [7] , регистрируется снижение биомассы в 1,5-3 раза, что свидетельствует о постепенном вытеснении дрейссены полиморфной дрейссеной бугской.

Рис. 4 . Соотношение средней численности Dreissena bugensis и Dreissena polymorpha на биотопах Саратовского водохранилища: а) бывшее русло (серый ил); б) затопленная пойма (серый ил+растительные остатки); в) открытое мелководье (заиленный песок)

Установлено, что брюхоногий моллюск Lithoglyphus naticoides (Preiffer, 1828), представитель понто-азовской фауны, также широко расселился по всей прибрежной зоне Саратовского водохранилища. Его средневзвешенная биомасса составила 3,6 г/м2 (41% от общей биомассы «мягкого» бентоса). Максимальная плотность моллюска – 1164 экз./м2, при биомассе 26,5 г/м2 (глубина 2,0 м) зарегистрирована на галечных биотопах и заиленных песках ниже г. Хвалынска в районе с. Ивановка, где также обильно представлены Dreissena po-lymorpha, и в массе обитают кумовые ракообразные Pterocuma rostrata, P. sowinskyi и Pseudocuma cercaroides.

Значительно реже в прибрежной зоне Саратовского водохранилища встречается представитель понто-каспийской фауны брюхоногий моллюск Theodoxus astrachanicus (Star., Filch., Pirogov 1994) , средняя численность которого составила 8 экз./м2, а биомасса – 0.32 г/м2.

Полихета H. invalida (Grube, 1860) в Саратовском водохранилище впервые была обнаружена в 1977 г. на глубине 10 м на песчаном грунте «в условиях сильного течения» [11]. В дальнейшем находки полихеты регистрируются А.И. Бакановым [2]. В настоящее время H. invalida достигла высокой популяционной плотности практически на всех биотопах, предпочитая заиленные и илистые участки русла, а также песчаные грунты открытых мелководий где локально численность гипании достигала 830 экз./м2, а биомасса – 0,17 г/м2. На русловых и пойменных участках полихета составляет более 35% от общей биомассы мягкого бентоса.

Пиявки Archaeobdella esmonti Grimm, 1876 являются представителями солоноватоводного комплекса автохтонной фауны Каспийского моря. Немногочисленные (10 экз./м2) представители обнаружены нами на открытых мелководьях и в устьевом участке р. Самара (приток Саратовского водохранилища). Ранее единично встречаемая в устье р. Сок пиявка Caspiobdella fadejewi (Epstein, 1961) [14]) в настоящее время не обнаружена.

В сравнении с периодом более чем 40-летних исследований бентоса в Саратовском водохранилище [2, 4, 7, 13, 21] результаты наших круглогодичных сезонных исследований мелководной зоны (стационар Мордово) и акватории водохранилища свидетельствуют о том, что в настоящее время не были обнаружены псаммофильные амфиподы Pon-togammarus sarsi (Sowinsky. 1898), Pontogammarus abbreviatus (G.O. Sars, 1894), двустворчатые моллюски ( Anodonta cygnea , некоторые виды надсемейства Pisidioidea), что в значительной мере обусловлено заиленностью биотопов. Уменьшилось количество видов брюхоногих моллюсков семейств Lymnaeidae, Valvatidae, Planorbidae, например, нами не зарегистрированы: Cincinna piscinalis (Mueller, 1774), Lymnaea palustris (Mueller, 1774), Lym-naea peregra (Mueller, 1774), Planorbis planorbis (Linné, 1758).

Анализ накопленных данных по распространению донных организмов понто-каспийского и понто-азовского комплексов позволяет заключить, что в связи с саморасселением и частично ненаправленной интродукцией, в Саратовское водохранилище проникли в основном ракообразные – 21 вид, 3 из которых ( Pseudocuma cercaroides, Stenogamma-rus compressus, Shablogammarus сhablensis ) отмечены впервые. Амфиподу Chaetogammarus warpachowskyi , обнаруженную авторами в последние годы в водохранилище, видимо следует отнести к видам, расширяющим ареал в системе волжских водохранилищ. К ним следует добавить моллюска Lithoglyphus naticoides , в массе освоившего песчаные биотопы прибрежной зоны Саратовского водохранилища.

Отмеченные выше инвазийные виды по способу питания относятся преимущественно к эврифа-гам (зоофитофаги, всеядные соскребате-ли+хвататели) (амфиподы, кумовые, мизиды), дет-ритофагам-собирателям+фильтраторам ( C. curvispi-num , D. haemobaphes, D. caspius), фитодетритофа-гам-собирателям ( T. astrachanicus, L. naticoides ) и кормовая база не является лимитирующим фактором при их натурализации. Расселение и выживание этих видов обусловлено преимущественно их отношением к биотопам и температурным условиям.

Таким образом, в Саратовском водохранилище, по данным за период круглогодичных исследований 2006-2009 гг., зарегистрировано 25 инвазийных видов, которые получили широкое распространение, за исключением редко встречающихся ракообразных С haetogammarus ischnus, Pontogammarus maeoticus, Paramysis intermedia, моллюсков Theodoxus astrachanicus и пиявки Archaeobdella esmonti .

По-видимому, дальнейшие изменения природных местообитаний, связанные с нарушением стабильности природных экосистем Волжского бассейна будут способствовать натурализации инвазионных и вытеснению аборигенных видов.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Биологическое разнообразие Особенности экологии и динамики чужеродных видов гидробионтов (зоопланктон, зообентос, рыбы, паразиты рыб) в водоемах Средней и Нижней Волги».

Список литературы Инвазийные виды литорали Саратовского водохранилища

- Антонов П.И., Козловский С.В. О самопроизвольном расширении ареалов некоторых Понто-Каспийских видов по каскадам водохранилищ//Американско-российский симпозиум по инвазионным видам. Борок, Россия: тез. докл. Ярославль, 2001. С. 18-20.

- Баканов А.И. О появлении пиявки Archaeobdella esmonti (Arhynchobdella, Herpobdellidae) в волжских водохранилищах. Зоол. журн. 1993. Т. 72. Вып. 6. С. 135-137.

- Биологические инвазии в водных и наземных экоситемах/Под ред. А.Ф. Алимова и Н.Г. Богуцкой. М.-СПб.: Т-во науч. изд. КМК, 2004. 436 с.

- Бородич Н.Д. Представители понтокаспийской фауны в водохранилищах Средней и Нижней Волги в 1971-1974 гг.//Биол. внутр. вод: Информ. бюл., 1976. № 29. C. 35-36.

- Бородич Н.Д. О нахождении Caspiocuma campylaspoides G.O. Sars (Crustacea, Cumacea) в Куйбышевском водохранилище//Биол. внутр. вод: Информ. бюл. 1979. № 43. С. 29-31.

- Бородич Н.Д., Гавлена Ф.К. Мизиды (Mysidacea, Crustacea) в нижнем бьефе Волжской ГЭС им В.И. Ленина и Саратовском водохранилище//Зоол. журн. 1971. Т. 50, № 7. С. 1101-1103.

- Волга и ее жизнь. Л.: Наука, 1978. 348 с.

- Воронин М.Ю., Ермохин М.В. Видовой состав бентоса водоема-охладителя Балаковской АЭС и прилегающих водоемов//Биоресурсы и биоразнообразие экосистем Поволжья. Междунар. симпоз. Саратов, 2005. С. 214-216.

- Герасимова Н.А. Фитопланктон Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Тольятти, 1996. 200 с.

- Дгебуадзе Ю.Ю. Национальная стратегия, состояние, тенденции, исследования, управление и приоритеты в отношении инвазий чужеродных видов на территории России//Инвазии чужеродных видов в Голарктике: Мат. II росс.-амер. симп.по инвазийным видам. Борок: ИБВВ. ИПЭЭ РАН. С.26-34.

- Дзюбан Н.А., Слободчиков Н.Б. Hypania invalida (Grube, 1860) в волжских водохранилищах и гидробиологический мониторинг//Гидробиол. журн. 1980. Т. 16. № 5. С. 56-59.

- Зинченко Т.Д., Антонов П.И. Биоинвазивные виды макрозообентоса в поверхностных водах бассейна Средней и Нижней Волги и возможные пути их проникновения//Тез. Докл. Второго межд. Симпоз. по изучению инвазийных видов «Чужеродные виды в Голарктике» (Борок-2). 2005. С. 78-79.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В., Загорская Е.П. Оценка распределения инвазийных видов в составе бентоса водоемов бассейна Средней и Нижней Волги (1980-2005 гг.//Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия водных и наземных экосистем: Тез докл. Междунар. науч. конф. 5-8 июня 2007 г. Ростов на Дону: ЮНЦ РАН, 2007. С. 134-135.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В., Загорская Е.П., Антонов П.И. Распределение инвазионных видов в составе донных сообществ Куйбышевского водохранилища: анализ многолетних исследований//Известия Самар.НЦ РАН, 2008. Т. 10. № 2. С. 547-558.

- Куйбышевское водохранилище. Л.: Наука, 1983. 213 с.

- Малинина Ю.А. Далечина И.Н., Джаяни Е.А. и др. Характеристика гидробиоценозов пойменных мелководий Саратовского водохранилища (на примере Безенчукской поймы)//Состояние, охрана, воспроизводство и устойчивое использование биологических ресурсов внутренних водоемов. Мат. межд. науч.-практ. конф. Волгоградское отд. ФГНУ ГосНИОРХ, Волгоград, 2007. С. 187-189

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. 240 с.

- Монаков А.В. Питание пресноводных беспозвоночных. М., 1998. 319 с.

- Мордухай-Болтовской Ф.Д. Экология Каспийской фауны в Азово-Черноморском бассейне. М;Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 288 с.

- Мордухай-Болтовской Ф.Д., Ляхов С.М. Новый вид амфипод рода Stenogammarus (Gammaridae) в бассейне Волги//Зоол. журн. 1972. Т. 51, вып. 1. С. 21-27.

- Нечваленко С.П. Донная фауна в первые четыре года после заполнения водохранилища.//В сб.: Саратовское водохранилище. Труды Саратовского отделения ГосНИОРХ, т. XII/Под ред. А.Н.Яковлева, В.П.Вьюшкова, Т.К. Небольсина. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1973. С. 94-103.

- Попченко И.И. Видовой состав и динамика фитопланктона Саратовского водохранилища. Тольятти, 2001. 148 с.

- Розенберг Г.С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2009. 478 с.

- Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем/Под ред. В.А. Абакумова. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 319с.

- Филинова Е.И., Малинина Ю.А., Шляхтин Г.В. Биоинвазии в макрозообентосе Волгоградского водохранилища//Экология. 2008. №3. С. 206-210.

- Шашуловский В.А., Мосияш С.С. Формирование биологических ресурсов Волгоградского водохранилища в ходе сукцессий его экосистемы. М.: Т-во научных изданий КМК, 2010. 250 с.

- Яковлев В.А. Экспансия видов -всленцев и эволюция экосистем крупных водохранилищ//Чужеродные виды в Голарктике (Борок-2)/Тез докл. второго межд. Симпоз. по изуч. инвазийных видов. Борок, Россия. 2005. С. 34.

- Яковлев В.А., Ахметзянова Е.Ш., Яковлева А.В. Встречаемость, распределение и размерно-весовые характеристики Lithoglyphus naticoides (Gastropoda, Hydrobiidae) в верхней части Куйбышевского водохранилища//Росс. журнал биол. инвазий. 2009. №1. С. 39-52.

- Kurina E. M., Zinchenko T. D. Distribution of invasive species in the bottom cenoses of the Saratov reservoir//The III International Symposium "Invasion of alien species in Holartic (Borok -3)", Borok-Myshkin, 2010.