Инверсионно-вольтамперометрическое определение ртути в воздухе с жидкостно-абсорбционным выделением в фоновый электролит

Автор: Ермаков С.С., Аверяскина Е.О., Москвин Л.Н.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.14, 2004 года.

Бесплатный доступ

Изучена возможность определения ртути в воздухе по комбинированной схеме жидкостно-адсорбционного выделения и определения на золотом электроде методом инверсионной вольтамперометрии. Разработана оригинальная схема установки для улавливания ртути из воздуха в раствор состава 1 М HClO4 + 0.1 M HCl + 10-6 M I2 + 10-4 M HNO3 и последующего инверсионно-вольтамперометрического определения. Диапазон определяемых концентраций ртути в воздухе 0.1-300 мкг/м3.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264347

IDR: 14264347 | УДК: 543.272:

Текст научной статьи Инверсионно-вольтамперометрическое определение ртути в воздухе с жидкостно-абсорбционным выделением в фоновый электролит

Ртуть является одним из наиболее токсичных элементов. Токсическими свойствами обладают ее и неорганические, и органические соединения, которые в атмосферном воздухе присутствуют в виде пыли и аэрозолей, а также в газообразной элементной форме и в форме летучих ртутьорганиче-ских соединений [1, 2, 3]. ПДК ртути в воздухе рабочей зоны составляет 10 мкг/м3, в воздухе хозяйственно-бытовых помещений 0.3 мкг/м3 [4], что предъявляет соответствующие требования к методикам определения ртути в воздухе.

Ранее [5] нами был предложен состав электролита для абсорбционного концентрирования ртути из воздуха с целью ее последующего инверсионно-вольтамперометрического (ИВА) определения. В известных ранее комбинированных схемах определения ртути в воздухе, включающих ее жидкостно-абсорбционное выделение и инверсионновольтамперометрическое определение [6, 7], необходимы большие объемы абсорбата и продуваемого воздуха, поэтому для радикального улучшения аналитических характеристик подобных методик помимо оптимизации состава электролита необходимо совершенствование самой схемы анализа, включающей абсорбционное выделение и вольтамперометрическое определение. Целью данной работы является разработка инструментальной комбинированной схемы анализа, позволяющей совместить операции улавливания ртути из воздуха и ее инверсионно-вольтамперометрического определения в абсорбате.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Стандартный раствор ртути (II) с концентрацией 10–3 моль/л готовили из Hg(NO3)2∙H2O. Стандартизацию полученного раствора проводили ме- тодом осадительного титрования [8]. Использовали реактивы квалификации х. ч., растворы готовили на бидистилляте. Раствор иода с концентрацией 10–3 моль/л готовили растворением кристаллического иода в спирте. Для получения паров ртути в воздухе использовалась ртуть марки Р-0, дополнительно химически очищенная по методике [9]. Для изучения возможности определения в воздухе органических форм ртути была выбрана диметил-ртуть — наиболее низкокипящее, устойчивое и распространенное ее липидорастворимое соединение [2]. Диметилртуть синтезирована по методике, предложенной в [10].

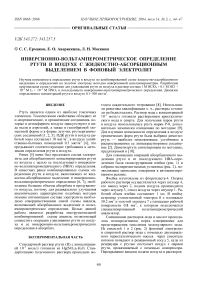

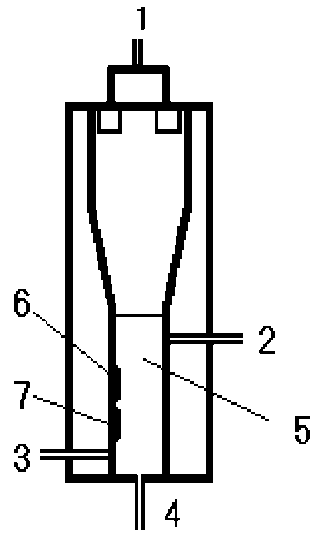

Для совмещения операций абсорбционного выделения ртути и ее последующего ИВА-опре-деления была сконструирована ячейка (рис. 1) и собрана экспериментальная установка (рис. 2), позволяющие проводить измерения в автоматизированном режиме.

Ячейка изготовлена из фторопласта-4. Подача рабочего раствора осуществляется через штуцер 4, его вывод через 2, подача воздуха производится через штуцер 3, отвод воздуха через штуцер 1. Рабочий объем ячейки составляет 1 мл. В ячейку встроены углеситаловый электрод 6 с площадью 50.2 мм2 и золотой электрод 7 с площадью рабочей поверхности 0.8 мм2, к которым подключается специализированный вольтамперометрический анализатор.

Смешивание растворов иода и кислот проводилось непосредственно перед измерениями для предотвращения окисления молекулярного иода. Из емкостей 1 и 2 (рис. 2) фоновый электролит и спиртовой раствор иода с помощью двухканального перистальтического насоса через смеситель потоков попадают в реакционный сосуд 5, куда из резервуара с ртутью поступает воздух с парами ртути, прокачиваемый с помощью компрессора. Перекрывание каналов подачи воздуха и растворов

Рис. 1. Схема аналитической ячейки: 1 — отвод воздуха; 2 — слив раствора; 3 — ввод воздуха; 4 — подача рабочего раствора; 5 — рабочий объем ячейки; 6 — углеси-таловый электрод; 7 — золотой электрод осуществляется электромагнитными клапанами 11. ИВА-измерения проводились на специализированном вольтамперометрическом анализаторе непосредственно в ячейке.

Вольтамперометрический анализатор представляет из себя операционный усилитель, управляемый компьютером по заданной программе, и позволяет работать в режимах прямой и инверсионной вольтамперометрии с линейной и квадратно-волновой разверткой потенциалов, управлять 8 внешними устройствами, например клапанами, компрессором, насосами. Регистрация вольтамперограмм также производилась компьютером. Математическая обработка вольтамперо-грамм и результатов измерений осуществлялась с помощью пакета программ Origin 6.5. Проверка правильности результатов измерений проводилась на полярографе ПУ-1, подключавшемся к той же ячейке.

Для проверки полноты улавливания паров в ячейке к ней последовательно подключалась склянка Тищенко 9 с контрольным раствором того же состава.

Для определения ртути (II) в контрольных рас-

Рис. 2. Схема автоматизированной установки для определения ртути в воздухе. 1 — сосуд с HClO4/HCL (1 M / 0.1 M); 2 — сосуд c I2 (C2H5OH); 3 — двухканальный перистальтический насос (1(I2):16(HCLO4)); 4 — смеситель потоков; 5 — аналитическая ячейка; 6 — компрессор; 7 — резервуар с ртутью; 8 — слив; 9 — склянка Тищенко с HClO4 / HCL (1 M / 0.1 M); 10 — ротаметр; 11 — электромагнитные клапаны; 12 — специализированный вольтамперометрический анализатор творах использовался вольтамперометрический анализатор АКВ-07 (НПКФ "АКВИЛОН", Москва) с трехэлектродным датчиком. Рабочий электрод — вращающийся золотой дисковый в виде стержня из золота, впрессованного во фторопластовую оболочку (рабочая поверхность — диск диаметром 1 мм, площадь поверхности 0.8 мм2); вспомогательный электрод — стеклоуглеродный тигель, служащий одновременно измерительной ячейкой; электрод сравнения — хлоридсеребряный ЭВЛ-1М4. Поверхность индикаторного электрода готовили следующим образом. После механической шлифовки поверхности тонкой наждачной бумагой электрод электрохимически полировался по методике [11], а затем дополнительно активировался непосредственно в анализируемом растворе ртути (II) на фоне 1 М HClO4 + 0.1 M HCl поляризацией электрода при потенциале +1.3 В (1 мин) при перемешивании раствора. Очистка поверхности рабочего электрода между измерениями проводилась электрохимически в растворе того же состава. Контроль степени очистки осуществлялся с помощью регистрации фоновых вольтамперо-грамм.

Ввод пробы диметилртути производился с помощью хроматографического шприца объемом 1 мкл (Hamilton 80135) непосредственно в тефлоновый шланг вблизи отверстия ввода воздуха в ячейку, затем присоединялся компрессор, и пары диметилртути продувались через ячейку. Было установлено, что при введении 0.02–0.16 мкл (0.03– 0.24 мкг ртути) достаточно 1 мин продувки для полного испарения пробы.

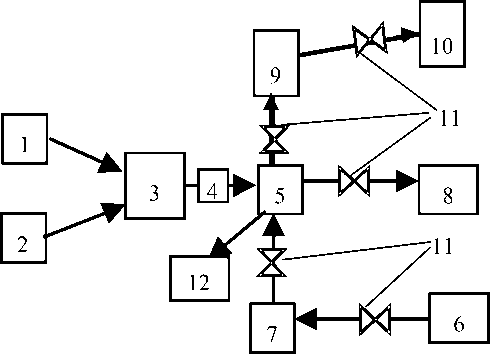

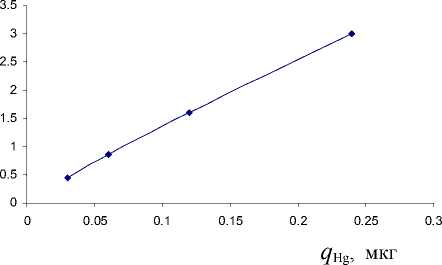

Градуировку специализированного анализатора проводили по стандартным растворам ртути в диапазонах концентраций 0.1–10 мкг/л. Последовательность измерений была следующей. Проводились измерения в растворе фонового электролита, рассчитывалась площадь под фоновой кривой в диапазоне потенциалов от 0.2 В до 0.6 В. Затем снимались вольтамперограммы для растворов, содержащих ионы ртути, расчеты проводились аналогичным образом и из полученных данных вычиталась площадь под фоновой кривой. При этом градуировка проводилась по площади пика, потому что в растворах, содержащих иод, потенциалы ионизации ртути зависят от соотношения содержаний ртути и иода. Результаты измерений приведены на рис. 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Измерения концентрации ртути в воздухе проводились на автоматизированном вольтамперометрическом анализаторе.

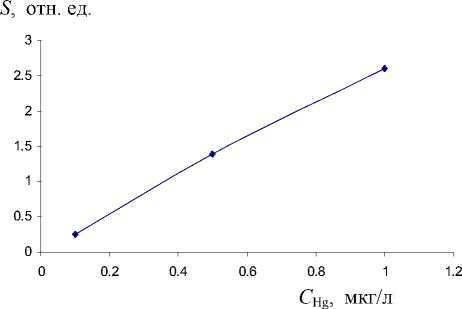

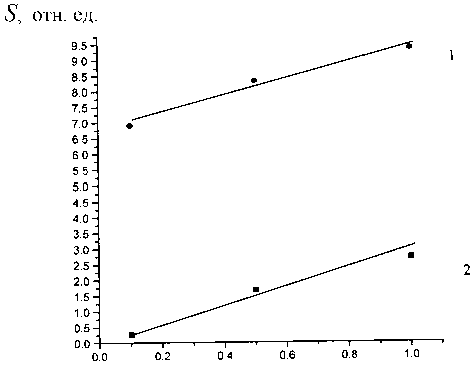

Изучение возможности выделения в раствор выбранного состава органических форм ртути, проверенной на примере диметилртути, привело к результатам, представленным на рис. 4. Наблюдается прямолинейная зависимость площади пика на инверсионных вольтамперограммах от количества введенной диметилртути. Поскольку в контрольных растворах (в склянке Тищенко) ртуть не была обнаружена, можно утверждать, что диметилртуть практически полностью извлекается из воздуха

Рис. 3. Зависимость площади пика ртути на инверсионных вольтамперограммах от ее концентрации в стандартных растворах (0–10 мкг/л) ( t нак. =1 мин)

S , отн. ед.

Рис. 4. Зависимость площади пика на вольтампе- рограммах от содержания диметилртути в пробе.

t продув.

= 1 мин, tнак. = 1 мин в раствор выбранного состава, помещенный в аналитической ячейке. Поскольку диметилртуть является наиболее устойчивым [12] и соответственно наиболее распространенным органическим соединением ртути, то можно предположить, что и остальные, менее устойчивые органические формы ртути будут полностью поглощаться данным раствором. При изучении выделения в раствор неорганических форм ртути получена прямолинейная зависимость площади пика на вольтамперограм-мах от времени накопления и от времени продувки воздуха с парами ртути через ячейку (с покоящимся электролитом).

Известно, что эффективность стадии накопления при ИВА сильно зависит от интенсивности перемешивания раствора. Поэтому были испытаны две схемы измерения. В первом случае проводилась продувка паров ртути через раствор, затем шла стадия накопления в покоящемся электролите, затем измерения. Во втором варианте продувка и накопление проводились одновременно, т. е. накопление происходило при интенсивном перемешивании потоком воздуха. Несмотря на то что во втором случае только конечное значение концентрации ртути в растворе приближается к начальному значению для 1-го случая, второй способ — более эффективный. В первом случае определяется конечная концентрация ртути в растворе, но накопление проводится без перемешивания, а во втором — средняя за время концентрирования, но стадия накопления проводится с перемешиванием. Использование такого метода накопления правомерно, поскольку ранее нами были получены прямопропорциональные зависимости концентраций ртути в растворах от времени продувки.

Поскольку получение стандартов содержания ртути в воздухе является довольно сложной проблемой, то одним из вариантов проведения измерений

C Hg , мкг/л

Рис. 5. Изменение площади пика на вольтампе-рограммах при продувке воздуха с парами ртути в раствор с известной концентрацией ионов Hg2+. 1 — без продувки: накопление после продувки воздуха (неперемешиваемый раствор), tнак. = 1 мин; 2 — с продувкой паров ртути: продувка и накопление одновременно (перемешиваемый раствор), tпродув. = 1 мин, tнак. = 1 мин является продувка через раствор с известной концентрацией ионов Hg2+ и расчет содержания ртути в воздухе по известному объему прокачанного воздуха и увеличению высоты (площади) пика на вольтамперограммах, т. е. по существу метод стандартной добавки. На рис. 5 приведены результаты измерений, проведенных в растворе фонового электролита, содержащего ионы ртути в известной концентрации до продувки воздуха (прямая 2) и после продувки (прямая 1).

Приведенные экспериментальные данные свидетельствуют о возможности инверсионновольтамперометрического определения органических и неорганических форм ртути в воздухе на уровне ПДК в автоматизированном режиме.

Список литературы Инверсионно-вольтамперометрическое определение ртути в воздухе с жидкостно-абсорбционным выделением в фоновый электролит

- Ртутная опасность -проблема XX века: Сб. материалов. СПб., 1994. 12 с.

- Трахтенберг И.М., Коршун М.Н. Ртуть и ее соединения в окружающей среде (гигиенический и экологический аспекты). Киев: Выща школа, 1990. 232 с.

- Исидоров В.А. Введение в курс химической экотоксикологии. СПб., 1997. 88 с.

- Беспамятнов Г.П., Кротов А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л., 1985. 528 с.

- Ермаков С.С., Аверяскина Е.О., Москвин. Л.Н. Определение ртути в воздухе методом инверсионной вольтамперометрии//Тезисы докладов "Экоаналитика". Санкт-Петербург, 2003.

- Перегуд Е.А. Химический анализ воздуха. Л.: Химия, 1996. 328 с.

- Перегуд Е.А., Гернет Е.В. Химический анализ воздуха промышленных предприятий. Л.: Химия, 1973. 440 с.

- Немодрук А.А. Аналитическая химия мышьяка. М.: Наука, 1976. 60 с.

- Практикум по электрохимии/Под ред. Б.Б. Дамаскина. М.: Высш. шк., 1991. 288 с.

- Marvel C.S., Gould V.L.//JACS. 1922. V. 44. P. 153.

- Грилихес С.Я. Электрохимическое и химическое полирование. Л.: Машиностроение, 1987. 232 с.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения I-IV групп/Под ред. В.А. Филова и др. Л.: Химия, 1988. 512 с.