Инвестиционная привлекательность субъектов Российской Федерации: передел потенциала

Автор: Киселева Ольга Владимировна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Экономика и менеджмент

Статья в выпуске: 3 (25), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос дифференциации российских регионов в их инвестиционной активности, проводится анализ факторов, обусловивших данную дифференциацию. Выявляется место Ульяновской области по инвестиционной привлекательности среди регионов РФ. В результате проведенного по данным Федеральной службы статистики РФ и рейтингового агентства «Эксперт РА» анализа делается вывод о необходимости эффективной, четкой, продуманной политики, направленной на совершенствование и устойчивое повышение инвестиционной конкурентоспособности региона.

Инвестиции, инвестиционная активность, инвестиционная привлекательность регионов, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, эффективность инвестиционной политики

Короткий адрес: https://sciup.org/14114363

IDR: 14114363

Текст научной статьи Инвестиционная привлекательность субъектов Российской Федерации: передел потенциала

Реальные рыночные процессы показали, что экономический рост в регионах может иметь место и без роста инвестиций. Основным фактором при этом является благоприятная внешнеторговая конъюнктура, связанная с ростом мировых цен на товары традиционного экспорта. Низкая инвестиционная привлекательность зачастую регулируется распределением инвестиционных ресурсов их федерального центра. Все же большинству регионов в сложившихся неблагоприятных экономических условиях необходим поиск новых, более эффективных направлений инвестиционных вложений, стимулирующих развитие экономики, а в соответствии с этим необходим активный поиск инвестиционных ресурсов, тем более что конкурентная борьба среди регионов за уже существующие ресурсы ужесточается.

Объем инвестиций в основной капитал в большинстве регионов показывает отрицательную динамику. Если в 2011 году доля регионов с падением инвестиций составляла 12 %, то в 2015 году доля таких регионов составила уже

72 % [3]. На первый план сегодня выходит поддержка региональными властями благоприятного инвестиционного климата, активная позиция и заинтересованность в борьбе за потенциальных инвесторов, создание четкой и эффективно действующей законодательной базы по работе с инвесторами.

В таблице 1 представлены данные, характеризующие изменение удельного веса инвестиций федеральных округов относительно соответствующего показателя РФ в 2005 и 2015 гг. [4].

Из данных таблицы 1 видно, что два федеральных округа — Центральный федеральный округ и Уральский федеральный округ — в 2005 году получили почти половину инвестиций — 43,1 %. Накапливаемый удельный вес трех округов (ЦФО, УФО, ПФО) составляет 60 %, а суммарный показатель шести федеральных округов составил 89,8 % инвестиций. На Дальневосточный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ пришлось лишь 10,3 % инвестиций, что свидетельствует о недостаточной их привлекательности для инвесторов.

Таблица 1

Удельный и накапливаемый удельный вес инвестиций федеральных округов относительно инвестиций в Российской Федерации в 2005 и 2015 гг.

|

2005 год |

2015 год |

|||||

|

Объем инвестиций в основной капитал за 2005 г., млрд руб. |

Удельный вес |

Накапливаемый удельный вес |

Объем инвестиций в основной капитал за 2015 г., млрд руб. |

Удельный вес |

Накапливаемый удельный вес |

|

|

Центральный ФО (ЦФО) |

964,2 |

26,7 |

26,7 |

3673 |

26,1 |

26,1 |

|

Уральский ФО (УФО) |

593,4 |

16,4 |

43,1 |

2514,1 |

17,9 |

44,0 |

|

Приволжский ФО (ПФО) |

609,5 |

16,9 |

60,0 |

2447,6 |

17,4 |

61,4 |

|

Северо-Западный ФО (ЗФО) |

483,3 |

13,4 |

73,4 |

1439,4 |

10,2 |

71,6 |

|

Южный ФО (ЮФО) |

245,1 |

6,8 |

80,2 |

1207,5 |

8,6 |

80,2 |

|

Сибирский ФО (СФО) |

346,1 |

9,6 |

89,8 |

1382,8 |

9,8 |

90 |

|

Дальневосточный ФО (ДФО) |

276,3 |

7,7 |

97,5 |

885,7 |

6,3 |

96,3 |

|

Северо-Кавказский ФО (СКФО) |

93,3 |

2,6 |

100 |

508,1 |

3,6 |

100 |

Сложившаяся в 2015 году ситуация еще больше подчеркивает глубину различий между федеральными округами. Первые три федеральных округа (ЦФО, УФО, ПФО) продолжили тенденцию к увеличению накапливаемого удельного веса инвестиций (+1,4 %). На шесть федеральных округов пришлось 90 % от совокупного объема инвестиций, что на 0,2 % больше показателя 2005 года. Отрицательную тен- денцию продемонстрировал Дальневосточный федеральный округ: потеря удельного веса в 2015 году составила 1,4 %. Вероятно, это связано с окончанием срока реализации основных инвестиционных проектов.

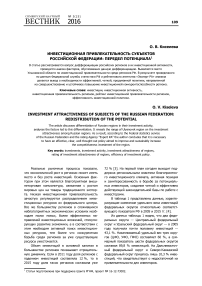

На рисунке 1 представлена группировка субъектов Российской Федерации по удельному весу инвестиций в общем объеме капиталовложений Российской Федерации в 2014 году.

Рис. 1. Группировка количества субъектов по удельному весу инвестиций в инвестициях Российской Федерации в 2014 г.

Согласно представленным данным, более половины субъектов Российской Федерации имеют удельный вес в общем объеме инвестиций по стране в размере от 0 до 1 %, это 55 регионов. К этой категории относятся такие регионы, как Калужская, Липецкая, Тверская, Ярославская и другие области, а также многие регионы Приволжского федерального округа (Республика Марий Эл — 1,0 %, Республика Мордовия — 1,0 %, Удмуртская Республика — 0,7 %, Чувашская Республика — 0,4 %, Кировская область — 0,4 %, Пензенская область — 0,63 %, Саратовская область — 1,0 %, Ульяновская область — 0,6 %). Несмотря на свою многочисленность, данная группа регионов (первая) формирует лишь 25 % от общего объема инвестиций в целом по Российской Федерации.

Вторая группа, в которую входят 16 регионов, формирует почти столько же, сколько и первая группа, — 23,3 % от совокупного объема инвестиций по стране. В эту группу вошли следующие регионы: Воронежская область с показателем 1,8 %, Республика Коми — 1,5 %, Архангельская область — 1,1 %, Ленинградская область — 1,3 %, Волгоградская область — 1,3 %, Ростовская область — 1,9 %, Республика Дагестан — 1,6 %, Пермский край — 1,4 %, Оренбургская область — 1,1 % и другие.

Отметим, что Республика Татарстан с долей инвестиций в структуре по Российской Федерации в 4 % является самым весовым среди регионов Приволжского федерального округа.

Такие регионы, как Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, дают в совокупности более 15 % инвестиций по стране. Вклад каждого субъекта составляет 5,1, 5,2 и 5,3 % соответственно.

Интересен тот факт, что два субъекта — город федерального значения Москва (10,9 %) и Тюменская область (12,5 %) в совокупности дают больше, чем вместе взятые 16 регионов второй группы. Так, вклад Москвы и Тюменской области составляет 23,4 %.

Результаты анализа показывают, что на сегодняшний день имеются существенные отличия в объемах привлекаемых инвестиций среди регионов, несмотря на «призыв» к активизации инвестиционной политики и работы по улучшению инвестиционного климата всех регионов России. Такая тенденция имеет место достаточно длительный период [1]. Очевидно, что столь значимые различия связаны с оценкой инвесторами уровня инвестиционной привлекательности регионов и соответствующих рисков.

Наиболее авторитетной оценкой инвестиционного климата регионов России является рейтинг агентства «Эксперт РА», на который ориентируются как отечественные, так и зарубежные инвесторы, а также органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов [3].

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2015 года свидетельствует об ускорении роста всех видов инвестиционных рисков. Адаптация регионов к новым экономическим реалиям и восстановление инвестиционной активности в регионах, которое должно быть основано на импортозамещении и девальвации рубля, по мнению экспертов, займет не менее двух лет [2].

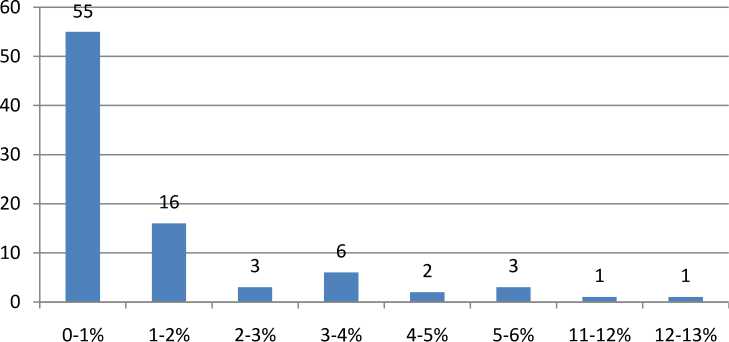

Инвестиционные риски увеличиваются два года подряд, и темпы их роста становятся только выше впервые после дефолта 1998 года. Интегральный показатель риска в 2015 году вырос на 2,9 % против 1,3 % годом ранее. Таким образом, модель экономического роста регионов, основанная на использовании факторов сырьевого характера, реализации крупных проектов федерального значения и росте потребительского спроса, требует пересмотра.

Управленческий фактор долгое время считался основным для снижения инвестиционных рисков и минимизации кризисных явлений в регионе, сегодня только одного этого фактора становится недостаточно для роста инвестиционной активности даже в традиционно «сильных» регионах РФ. Инвестиционный риск в 2015 году растет, при этом растут все его составляющие, что наглядно представлено на рисунке 2. Однозначно, что далеко не все составляющие интегрального инвестиционного риска возможно контролировать региональным властям.

Наибольший рост в 2015 году показывает финансовый риск, он увеличился в регионах в среднем на 6,2 % к прошлому году, а экономический — на 3,7 %. Основная причина заключается в усиливающейся нехватке финансовых ресурсов у региональных властей и бизнеса для развития в условиях нарастания кризисных явлений в экономике. В 2014 году региональные экономики практически не показывают рост, а оборот оптовой торговли имеет худшую динамику за последние 15 лет, снизившись на 3,9 %. Рост промышленного производства замедлился до 1,7 %. Инвестиции в основной капитал в среднем по регионам сократились на 2,7 %, упав в 39 субъектах Российской Федерации [3].

Рис. 2. Динамика индексов частных инвестиционных рисков в рейтинге «Эксперт РА» в 2015 г., %

Серьезное влияние на сокращение объема инвестиций в 2014 году оказало снижение направляемых государственным сектором капиталовложений. Если собственные инвестиции бизнеса сократились в 2014 году на 1,1 % (до 5,9 трлн рублей), то государственные инвестиции упали сразу на 13 % (до 2 трлн рублей). Доля бюджетных средств в инвестициях в 2014 году составила минимальный за последние десять лет показатель — 17 %. Отметим, что в кризис 2009 года на инвестиции направлялось 22 % бюджетных средств.

Сильнее всего падали инвестиции субъектов Федерации. Их доля в совокупном объеме вложений опустилась до рекордного уровня — 6,4 %. Такой низкий уровень наблюдается впервые за последние 10 лет.

Слом традиционной модели экономического роста застал врасплох даже те регионы, которые заслуженно славятся продвинутыми практиками управления и делают ставку на развитие потребительски ориентированных производств.

Так, например, сразу шесть позиций в рейтинге «Эксперт РА» по уровню инвестиционного риска потеряла Калужская область. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году в РФ было продано на 10,3 % меньше автомобилей, чем годом ранее. Для Калужской области, где выпуск русских иномарок является бюджетообразующим (Peugeot Citroen, Mitsubishi, Volvo, Volkswagen, Audi и Skoda), такое падение стало судьбоносным. Улучшения не наступило и в 2015 году: только за январь-март регион по- терял порядка 30 % инвестиций в основной капитал [2].

Ульяновская область в 2015 году опустилась в рейтинге инвестиционной привлекательности по уровню риска на 14 мест. В 2014 году она занимала 33 место среди регионов РФ, в 2015 году — 47-е. Это связано с проблемами в автомобилестроительной промышленности, что вызвало финансовые трудности в регионе. Наибольшее значение в величине инвестиционного риска имеет финансовый риск — 62 место среди регионов РФ. Доля регионального долга резко выросла и составила 54 % от собственных доходов, в 2014 году доля государственного долга региона составляла 41,7 %. Структура расходов регионального бюджета является традиционно социально ориентированной, бюджетом развития его назвать нельзя, поскольку доля капитальных расходов бюджета снизилась до 8 %, в 2013 году она составляла 16 %.

В последние несколько лет одним из основных локомотивов роста для ряда регионов выступали масштабные вложения бюджетов в инфраструктуру в рамках различных государственных программ.

Пожалуй, наиболее яркий пример — Краснодарский край, сумевший выбиться и закрепиться в лидерах рейтинга по инвестиционным рискам благодаря масштабным инвестициям в ходе подготовки зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Однако Олимпиада позади, и теперь на роль драйвера для целой группы регионов претендуют две территориально ориенти- рованные государственные программы — развития Дальнего Востока и Крыма.

В отношении государственной программы развития Дальнего Востока можно отметить, что прямого положительного влияния на экономику регионов, подпадающих под ее действие, на сегодняшний день не просматривается. Более того, Хабаровский край, Иркутская область — лидеры по ухудшению показателя инвестиционного риска (минус 16 и 6 позиций соответственно). Кроме того, программа развития рассчитана на период до 2025 года и только начала свою работу. Возможно, предусмотренные в ее рамках бюджетные вложения (порядка 620 млрд рублей) скажутся на развитии этих территорий позже.

Неустойчивыми к влиянию кризиса оказались и регионы, располагающие наибольшим экономическим потенциалом. Среди 15 лидеров по уровню инвестиционного потенциала лишь четырем регионам (Республике Татарстан, Челябинской и Нижегородской областям, а также Ханты-Мансийскому автономному округу) удалось добиться заметного снижения рисков. Зато позиции всех остальных, включая тройку гигантов — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, заметно ухудшились.

Таким образом, новые экономические реалии оказали заметное влияние на положение регионов России в части их инвестиционной привлекательности. Ставка на масштабные государственные проекты и программы развития, а также «надежда» на всплеск потребительского спроса остаются в прошлом. Адаптация субъектов Российской Федерации к новым условиям будет проходить в крайне жестких условиях и в среднесрочной перспективе. Ульяновская область как представитель группы регионов «новой индустриализации» остро ощутила на себе действие затянувшихся кризисных явлений. Поэтому сейчас крайне важно проведение эффективной, четкой, продуманной политики, направленной на совершенствование и устойчивое повышение инвестиционной конкурентоспособности региона.

-

1. Киселева О. В. Регионы России: диспропорции в инвестиционной активности // Российское предпринимательство. 2012. № 19 (217). Окт. С. 126—131.

-

2. Сайт рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). URL: http://raeexpert.ru/regions/2015 .

-

3. Столбова А. Регионы берут тайм-аут // Бизнес-журнал. 2015. Дек. URL: http://b-mag.ru/2015/ smotrovaya-ploshhadka/regionyi-berut-taym-aut.

-

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru .

Список литературы Инвестиционная привлекательность субъектов Российской Федерации: передел потенциала

- Киселева О. В. Регионы России: диспропорции в инвестиционной активности//Российское предпринимательство. 2012. № 19 (217). Окт. С. 126-131.

- Сайт рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). URL: http://raeexpert.ru/regions/2015.

- Столбова А. Регионы берут тайм-аут//Бизнес-журнал. 2015. Дек. URL: http://b-mag.ru/2015/smotrovaya-ploshhadka/regionyi-berut-taym-aut.

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru.