Инвестиционно-бюджетные условия социального воспроизводства

Автор: Богер Игорь Борисович, Нижальская Наталья Ивановна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 21, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе раскрыто авторское понимание сущности понятия «социальная ориентация экономики регионов». Обосновывается важность финансовой составляющей системы социального воспроизводства. Предпринята попытка определения взаимосвязи движения финансовых потоков и экономических ресурсов через систему национальных счетов. Предложена система критериев и показателей, характеризующих финансовую основу процесса социального воспроизводства на всех его стадиях, позволяющих комплексно и всесторонне оценить уровень социальной ориентации экономики территорий. На основе предложенной системы произведен сравнительный анализ процесса социального воспроизводства в России и зарубежных странах.

Региональная экономика, социальное воспроизводство, человеческий потенциал, валовой региональный продукт, валовая добавленная стоимость, бюджетные расходы, доходы населения

Короткий адрес: https://sciup.org/14936582

IDR: 14936582 | УДК: 332.053.23

Текст научной статьи Инвестиционно-бюджетные условия социального воспроизводства

Построение эффективной модели экономического развития России должно базироваться на мировом опыте формирования саморазвивающихся устойчивых территориальных систем, для которых характерны социальная стабильность и экономическое благополучие населения. Важнейшим условием реализации концепции саморазвития территорий является многофакторный процесс построения социально ориентированной экономики. Это требует качественного совершенствования общественного продукта и социально-экономических факторов его расширенного воспроизводства. С этим, в свою очередь, связана необходимость выделения такого понятия, как «социальная ориентация экономики регионов».

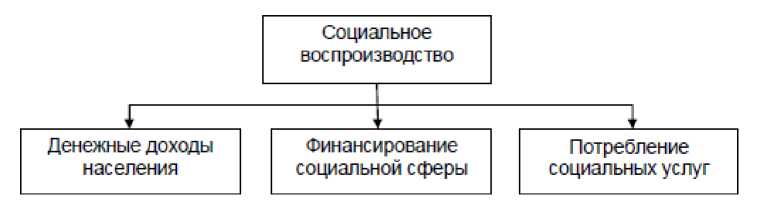

Целью социально ориентированной экономики региона является расширенное воспроизводство человеческого потенциала на основе повышения уровня и качества жизни. В качестве неотъемлемых элементов процесса социального воспроизводства принято рассматривать потребление населением социальных благ и услуг, а также финансовое сопровождение функционирования социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды, коммунального хозяйства). Большое значение в этом процессе играет финансовый аспект.

В качестве финансового содержания системы социального воспроизводства выступает совокупность финансовых потоков территориально-административного образования, связанных с потреблением социальных услуг населением, формированием денежных доходов населения, финансированием текущих и инвестиционных расходов в социальной сфере из бюджетных и внебюджетных источников (рис. 1).

Рисунок 1 – Финансовое содержание социального воспроизводства

Взаимосвязь движения финансовых потоков и экономических ресурсов наиболее точно отражается в системе национальных счетов (СНС). Согласно методологии СНС, результатом взаимодействия всех финансовых потоков и экономических ресурсов становится производство валовой добавленной стоимости (ВДС), которая распределяется по отраслям и далее перераспределяется между хозяйствующими субъектами, населением и государством.

В соответствии с методологией СНС анализ и оценку социального воспроизводства следует осуществлять на основе трех методов, соответствующих различным стадиям данного процесса (производства, первичного распределения доходов, вторичного распределения доходов, использования ВДС на конечное потребление и накопление и т. д.):

– производственного метода, согласно которому ВДС социальной сферы определяется как сумма видов социальной деятельности: образования, здравоохранения, предоставления социальных услуг и прочих коммунальных и персональных услуг. Данный метод позволяет оценить уровень и тенденции развития социальной сферы;

– метода использования доходов, в соответствии с которым социальное воспроизводство оценивается через конечное потребление населением социальных услуг, предоставляемых государственным и частным секторами экономики. Данный метод также позволяет оценить объем инвестиций в социальную сферу из всех источников финансирования;

– метода формирования ВДС по источникам доходов. На основе учета заработной платы и других доходных источников данный метод позволяет оценить общий уровень доходов населения и выявить социальную ориентацию экономики регионов.

Использование методологии СНС дает возможность выработать систему критериев и показателей, характеризующих финансовую основу процесса социального воспроизводства на всех его стадиях, позволяющих комплексно и всесторонне оценить уровень социальной ориентации экономики территорий.

В основу исследования системы показателей оценки социальной ориентации экономики территорий были положены следующие исходные положения:

-

1. Цель настоящего исследования заключалась в выявлении взаимосвязи социальной ориентации экономики территорий с финансовой самодостаточностью регионов, определении для различных групп регионов наиболее значимых факторов социального развития.

-

2. Оценка регионов по уровню социальной ориентации производилась за экономически стабильный период с 2009 по 2013 гг. с учетом группировки территорий по критерию преобладания внутренних или внешних финансово-экономических источников развития в соответствии с методикой, разработанной авторами. Суть методики изложена в более ранних работах авторов статьи [ 1, с. 147; 2, с. 102 - 103 ] . Нами были выделены следующие группы регионов:

-

а) регионы, развивающиеся преимущественно за счет внутренних финансово-экономических источников (27 регионов);

-

б) регионы, развивающиеся с привлечением значительных внешних (бюджетных и внебюджетных) инвестиционных источников (21 регион);

-

в) регионы, развивающиеся преимущественно за счет внешних финансово-экономических источников (35 регионов).

-

3. При выборе системы показателей автор исходил из необходимости обеспечения следующих принципов:

-

- комплексности оценок социальной ориентации экономики территориальных систем [ 3, с. 131-132 ] ;

– системности оценок, заключающейся в отслеживании взаимосвязей и взаимозависимо-стей базовых индикаторов с использованием упорядоченной структуры как частных, так и интегральной характеристик процесса социального воспроизводства [ 4, с. 27 ] ;

– обеспечения репрезентативности индикаторов с целью оценки базовых аспектов социально-экономического развития [ 5, с. 48-50 ] .

-

4. Для обеспечения сопоставимости показателей во временном и территориальном разрезах использованы корректирующие индикаторы, отражающие особенности регионов:

-

– коэффициент сравнения уровня покупательной способности регионов, рассчитываемый как отношение среднедушевого регионального прожиточного минимума к среднероссийскому показателю;

-

– дефлятор роста уровня цен в регионе по годам, который рассчитывается на основе индекса потребительских цен;

-

– индексы физического объема валовой добавленной стоимости различных видов экономической деятельности и валового регионального продукта;

-

– сравнение данных по регионам производится из расчета на душу населения.

-

5. Для определения количественного значения показателей был взят за основу интегрированный подход с использованием системы национальных и территориальных счетов, а также статистических данных, характеризующих движение операционных, инвестиционных и финансовых денежных потоков в системе социального воспроизводства [ 6, с. 189; 7, с. 105-107 ] .

-

6. В качестве исходной статистической базы использованы статистические сборники «Регионы России: социально-экономические показатели», «Национальные счета России» за разные годы и другие материалы сайта Федеральной службы государственной статистики.

Представляется, что развитие социальной сферы в зависимости от ее состояния требует качественного и количественного развития. В зависимости от инфраструктурного обеспечения может потребоваться не только строительство новых объектов (больниц, школ, стадионов, детских садов), но и модернизация действующих. Интенсивное воспроизводство подразумевает, что повышение обеспеченности населения врачами, учителями, местами в детских садах, партами, койко-местами должно сопровождаться приобретением современного инновационного оборудования, постоянным повышением квалификации работников социальной сферы, внедрением новых технологий управления.

Важными критериями оценки социальной ориентации экономики региона являются социальная справедливость и экономическая эффективность. В первом случае речь идет о характере распределения доходов между группами населения, снижении уровня бедности, повышении доли «среднего класса». Во втором – об эффективности распределения факторов валовой добавленной стоимости исходя из необходимости достижения различных социально-экономических задач – роста рентабельности сферы, прибыльности экономики территорий, повышения занятости и т. д. К тому же социальный сектор государственной экономики требует постоянного контроля над бюджетными расходами. Важно, чтобы социальные затраты были адекватны уровню экономического развития страны и ее регионов, иначе опережающий рост социальной сферы приведет к нарастанию бюджетного дефицита.

Обратной стороной критерия экономической эффективности является уровень финансовой обеспеченности социальной сферы, оценивающий устойчивость системы предоставления социальных услуг.

Одним из наиболее важных критериев при оценке уровня и тенденций социальной ориентации в России выступает уровень межрегиональной дифференциации предоставления / потребления социальных услуг. В социально ориентированном государстве каждый его гражданин должен иметь равные возможности получения гарантированных Конституцией социальных услуг независимо от места проживания. При этом данный анализ должен сопровождаться оценкой регионов с точки зрения развития коммерческой сферы оказания социальных услуг и доступности / востребованности их для населения регионов [ 8, с. 84-85 ] .

В настоящей работе критерии оценки социальной ориентации выбраны с учетом необходимости системного анализа процесса социального воспроизводства на всех его стадиях. При этом целевыми ориентирами служили: повышение уровня жизни населения, обеспечение равных возможностей потребления социальных услуг во всех регионах, развитие социальной сферы. Данные критерии представлены в таблице 1.

Важной характеристикой социальной ориентации экономики страны является уровень конечного потребления услуг и товаров населением (в том числе социальных услуг). Таким же по важности является уровень валового накопления основного капитала. Структура распределения этих показателей по долям хорошо характеризует реализуемую стратегию развития страны с ориентаций: 1) на человека и на стимулирование внутреннего потребления услуг и товаров; 2) на рост инвестиций и развитие производства вследствие высоких норм сбережения населением. Вполне закономерно, что первую модель развития используют, как правило, экономически развитые страны, имеющие высокий уровень ВВП на душу. Вторую модель применяют в большей мере развивающиеся страны: Китай, Южная Корея, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Испания. Российская Федерация реализует промежуточную стратегию, что связано с высокой долей экспортной выручки. Похожая ситуация наблюдается в Норвегии, которая также специализируется на экспорте нефтепродуктов, однако если рассмотреть социальные расходы в этой стране, то можно отметить значительное их опережение по сравнению с подобными расходами в РФ.

Таблица 1 – Критерии оценки уровня и динамики социальной ориентации экономики регионов

|

Стадия социального воспроизводства |

Уровень жизни населения |

Потребление социальных услуг |

Развитие социальной сферы |

|

Производство ВРП: производственно-отраслевой метод расчета |

Производительность труда, рентабельность экономики, затраты на труд |

– |

Уровень и динамика валовой добавленной стоимости, произведенной в процессе оказания социальных услуг, уровень нагрузки на экономику региона бюджетных социальных расходов |

|

Стадия образования доходов: метод формирования ВРП по источникам доходов |

Уровень и динамика денежных доходов населения, социальная справедливость, экономическая эффективность |

Сбалансированность распределения факторов ВРП |

Уровень и динамика прибыли организаций, функционирующих на рынке социальных услуг |

|

Вторичное перераспределение ВРП: метод использования доходов |

Уровень и динамика сбережений, межрегиональная дифференциация |

Характер использования полученных доходов (расширенное, простое, суженное воспроизводство), структура потребления социальных услуг |

Уровень и динамика социальных инвестиций, межрегиональная дифференциация бюджетных расходов на социальную сферу, развитие экономического потенциала |

Что касается социальной сферы, то по уровню потребления социальных услуг Российская Федерация занимает одно из последних мест, отставая в том числе и от многих бывших советских республик. С одной стороны, расходы государственного бюджета по предоставлению социальных услуг в России сравнительно высоки – 17 % ВВП. С другой стороны, мы находимся на предпоследнем месте в СНГ по развитости платных социальных услуг – 3,3 % к ВВП. Меньше только в Республике Беларусь (2,7 % ВВП). По сравнению с развитыми западными странами по этому показателю мы отстаем в несколько раз: США – 20,7 % ВВП, Канада –7,6 %, Германия – 7,4 %, Япония – 6,9 %. Таким образом, России предстоит пройти большой путь по развитию сферы услуг, и особенно в части предоставления услуг социального характера.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что Россия на сегодняшний день значительно отстает от развитых стран по уровню развития и финансирования социальной сферы и, как следствие, имеет неконкурентный уровень социального воспроизводства населения.

Ссылки:

-

1. Богер И.Б., Богер Т.Н. Механизм госрегулирования регионального продовольственного рынка // Российское предпринимательство. 2012. № 7. С. 145–150.

-

2. Нижальская Н.И., Доловова Н.Ю. Актуальные проблемы в сфере государственных закупок // Проблемы современной экономики. 2013. № 13. С. 100–105.

-

3. Богер И.Б., Богер Т.Н. Налоговый механизм и его влияние на потенциал социально-экономической системы // Вестник университета Российской академии образования. 2006. № 4. С. 130–133.

-

4. Нижальская Н.И., Туманова А.А. Social media marketing: перспективные направления развития среды // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2013. № 20. С. 26–31.

-

5. Богер И.Б., Богер Т.Н. Региональные неравенства как основа формирования экономической и социальной политики государства // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2013. № 2 (5). С. 47–54.

-

6. Богер И.Б., Богер Т.Н. Сравнительный технико-экономический анализ как основа программно-целевого прогнозирования развития региональной торговли // Проблемы современной экономики. 2014. № 1 (49). С. 189–193.

-

7. Нижальская Н.И. Анализ качества факторов конкурентных преимуществ товаров и оценка конкурентоспособности экономической системы // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Технологии управления организацией. Качество продукции и услуг : спец. вып. 2006. № 79. С. 103–108.

-

8. Нижальская Н.И. Экономическая эффективность предпринимательской деятельности как основа конкурентоспособности // Экономические науки. Вып. 2. Современная экономика. 2005. № 5. С. 84–87.

Список литературы Инвестиционно-бюджетные условия социального воспроизводства

- Богер И.Б., Богер Т.Н. Механизм госрегулирования регионального продовольственного рынка//Российское предпринимательство. 2012. № 7. С. 145-150.

- Нижальская Н.И., Доловова Н.Ю. Актуальные проблемы в сфере государственных закупок//Проблемы современной экономики. 2013. № 13. С. 100-105.

- Богер И.Б., Богер Т.Н. Налоговый механизм и его влияние на потенциал социально-экономической системы//Вестник университета Российской академии образования. 2006. № 4. С. 130-133.

- Нижальская Н.И., Туманова А.А. Social media marketing: перспективные направления развития среды//Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2013. № 20. С. 26-31.

- Богер И.Б., Богер Т.Н. Региональные неравенства как основа формирования экономической и социальной политики государства//Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2013. № 2 (5). С. 47-54.

- Богер И.Б., Богер Т.Н. Сравнительный технико-экономический анализ как основа программно-целевого прогнозирования развития региональной торговли//Проблемы современной экономики. 2014. № 1 (49). С. 189-193.

- Нижальская Н.И. Анализ качества факторов конкурентных преимуществ товаров и оценка конкурентоспособности экономической системы//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Технологии управления организацией. Качество продукции и услуг: спец. вып. 2006. № 79. С. 103-108.

- Нижальская Н.И. Экономическая эффективность предпринимательской деятельности как основа конкурентоспособности//Экономические науки. Вып. 2. Современная экономика. 2005. № 5. С. 84-87.