Инженерно-геологическая характеристика долины реки Припять в пределах Республики Беларусь

Автор: Мележ Т.А., Рудько В.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности формирования и пространственной дифференциации инженерно-геологических условий, выделены генетические типы грунтовых толщ: аллювиальные, озерные и болотные, водно-ледниковые, моренные. Проанализированы физико-механические свойства грунтов и дана оценка их использования как оснований инженерных сооружений. Определено, что в пределах речной долины Припяти целесообразно в качестве естественных оснований зданий и сооружений использовать суглинистые, супесчаные и песчаные отложения различного генезиса, а широко распространенные на изучаемой территории болотные отложения использовать в качестве естественных оснований крайне нежелательно.

Инженерно-геологические условия, грунты, физические свойства, генетические типы отложений

Короткий адрес: https://sciup.org/147245051

IDR: 147245051 | УДК: 624.131.1:551.4.036(282.247.322) | DOI: 10.17072/psu.geol.18.3.222

Текст научной статьи Инженерно-геологическая характеристика долины реки Припять в пределах Республики Беларусь

Река Припять является основной водной артерией Белорусского Полесья – это самый большой по величине и водности приток Днепра. В верховье (от истока до канала Выжевского) Припять имеет слабо выраженную в рельефе заболоченную современную долину. На этом участке в долине реки расположена пойма, во многих местах сливающаяся с примыкающими к ней болотными массивами. Наблюдаются участки более высокой (1–3 м), широкой, почти ровной, песчаной террасы, отделяющейся от поймы очень пологим склоном. До д. Загораны (у Мозыря) Припять течет в широтном направлении, далее она резко отклоняется к юго– востоку, прорезая Мозырскую гряду на участке Барбаров – Юровичи. Ширина долины достигает 75 км. Русло извилистое, разветвленное, с многочисленными староречья-ми, косами, отмелями, коэффициент меанд-рирования 1,01–2,83. В долине выделяются пойма и две надпойменные террасы. На всем протяжении ширина поймы изменяется в широких пределах – от 1–2 км вдоль Мозырской гряды до 18 км в месте впадения рек Пины и Горыни.

Центральное положение в долине реки

Припять занимает Припятская низменность. Она представляет собой слабоврезанную плоскую, местами слабоволнистую поверхность, осложненную отдельными сильно денудированными краевыми комплексами – останцами, эоловыми массивами и слабо выраженными в рельефе надпойменными террасами. В нижнем течении Припяти среди монотонного равнинного ландшафта выделяются Мозырская гряда и Хойникско-Бра-гинские высоты

Цель исследования

Выявить особенности инженерногеологических условий долины р. Припять в пределах Беларуси и определить физические свойства грунтовых толщ.

Материал и методы исследования

В основу исследования положены результаты инженерно-геологических изысканий, проводимых в долине р. Припять, картографический материал: топографические карты, геоморфологическая карта и карта четвертичных отложений Беларуси. Для анализа особенностей инженерно-геологических условий долины р. Припять и прилегающих территорий использовались экспедиционные работы, картографический метод и метод си- стемного анализа.

Результаты исследований

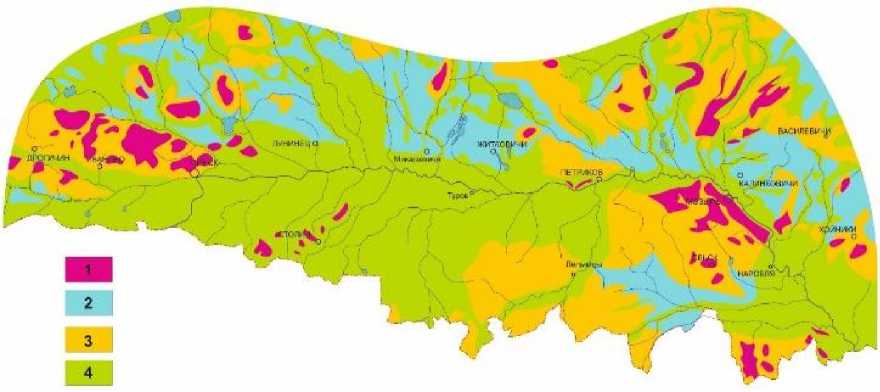

Инженерная геология долины р. Припять определяется особенностями рельефа, геологическим строением и физико-механическими свойствами пород. На основе анализа указанных факторов изучаемую территорию можно разделить на четыре крупных района (рис. 1):

-

1) район развития аллювиальных болотных отложений – aQ3pz, a1Q3pz, a2Q3pz, aQ4

(пески, песчано-гравийные и гравийногалечные породы, супеси, алевриты, суглинки);

-

2) район развития болотных отложений – bQ4 (пески, алевриты, суглинки);

-

3) район развития водно-ледниковых отложений – fQ2d, fQ2pr1-dns, fQ2pr2-szs (пески, песчано-гравийные породы);

-

4) район развития ледниковых отложений – gQ2d, gtQ2d, gtQ2pr2dn, gQ2pr1dn (пески, супеси, суглинки, валунные супеси).

Аллювиальные отложения представляют собой результат переработки озерно-

Рис. 1. Картосхема распространения генетических типов четвертичных отложений: 1 – аллювиальных; 2 – болотных; 3 – водно-ледниковых; 4 – моренных

ледниковых, флювиогляциальные и моренных образований. Плейстоценовые оледенения оказали существенное влияние на фациальную структуру и вещественный состав аллювия. Верхнепоозерские аллювиальные отложения слагают I и II надпойменные террасы Припяти (a1Q3pz, a2Q3pz) и характеризуются достаточно выдержанным распространением. Русловой аллювий надпойменных террас представлен преимущественно мелко- и среднезернистыми, реже разнозернистыми и крупнозернистыми песками, с линзами песчано-гравийного материала. В основании разреза залегает базальный горизонт небольшой мощности, представленный разнозернистыми, главным образом крупнозернистыми песками с гравием и галькой (Галкин, 2006).

Голоценовый аллювий в сравнении с аллювием ледниковых эпох отличается более четкой фациальной и механической дифференциацией осадков. В этом комплексе выделяют три главнейших фациальных типа осадков: русловой; прирусловой; пойменный и старичный аллювий. Русловые образования построены мелко- и разнозернистыми песками, местами появляются песчано-гравийно-галечные прослои и слагают фундамент поймы, образуя ее нижний горизонт (Галкин, 2006). Пойменные фации аллювия сложены иловатыми гумусированными песками, супесями, суглинками. Старичные отложения сходны по составу и строению с озерно-болотными, но отличаются наличием песчаных и супесчаных прослоев. Мощность аллювия достигает 15-18 м (Матвеев, 1976). В основании разреза обычно залегают осадки ранней озерной стадии – оглеенные суглинки, они перекрываются осадками зрелой озерной стадии и представлены чередовани- ем тонких слоев иловатого суглинка или глины, супесей и глинистого мелко-, тонкозернистого песка (Галкин, 2006).

В пойменной и старичной фациях пески играют подчиненную роль. В основном они залегают в виде маломощных прослоев и линз в толще суглинистых и супесчаных пород (Галкин, 2006).

В строении аллювиальных толщ принимают участие также отложения вторичных водоемов и болот. Литологически они представлены иловатыми суглинками, глинами, реже супесями. В верхней части разреза обычно развиты болотные отложения – сла-боразложившийся торф с прослоями терригенного материала (Галкин, 2006).

Гранулометрический состав грунтов аллювиальных фаций: на частицы псефитовой размерности в большинстве случаев приходятся доли процента; крупнопесчаная фракция чаще составляет 1-15 %; содержание зерен 0,5-0,25 мм обычно около 8-25 %; фракция 0,25-0,1 мм почти повсеместно преобладает, на нее приходится 40-70 %, иногда больше; фракция 0,1-0,5 мм – 5-25 %, частиц размерностью менее 0,5 мм – 1-15 % (Тра-цевская, 2008).

В грунтах аллювиального генезиса (табл. 1) преобладает мелкозернистый песок с высоким содержанием пылеватых и глинистых частиц (Галкин, 2016). Основные показатели физико-механических свойств грунтов аллювиального генезиса (табл. 2): естественная влажность (ω) – 2,8-9,0 %; плотность грунта (ρ) составляет 1,71-1,84 г/см3; коэффициент пористости (е) – 0,59-0,61; степень влажно- сти (Sr) порядка 0,8-1,0; карбонатность – 3 %; водопроницаемость (Кф) – 10-2-10-4 м/сут (очень низкая); набухаемость до 40 %; усадка около 7 %; угол внутреннего трения (ф) - 30-31°; удельное сцепление (С) - 0,010,04 МПа; модуль деформации (Е) – 19-25 МПа.

Осадкам каждой фации свойственна своя плотность сложения, определяющая несущую способность песков. Преобладают пески среднеплотного сложения, реже рыхлые.

На деформационно-прочностные свойства песков значительное влияние оказывает присутствие примесей пылевато-глинистого материала. Водопроницаемость песков изменяется в широких пределах и зависит от дисперсности, плотности сложения и содержания пылеватых и глинистых частиц. Сжимаемость аллювиальных песков слабая или средняя. Модуль общей деформации пылеватых и мелких песков колеблется от 13,6 до 23,3 МПа, песков средней крупности – от 28 до 30 Мпа (Трацевская, 2008).

Среди аллювиальных образований развиты глинистые грунты пойменных и старичных фаций. Они часто опесчаненные, слабоуплотненные, водонасыщенные, имеют пластичную или скрытотекучую консистенцию, довольно пористые. Прочностные показатели: сцепление – 0,15×105 Па у супесей и 0,28×105 Па у суглинков, угол внутреннего трения (ф) - 22 и 23 ° соответственно.

По деформационным показателям аллювиальные глинистые грунты относятся к среднесжимаемым – модуль деформации (Е)

Таблица 1 . Гранулометрический состав аллювиальных песчаных грунтов р. Припять ( Галкин, 2006, 2016 )

|

Грунт (по СТБ 943-2007) |

Содержание фракций, % |

|||||||

|

Более 2 мм |

2-1 мм |

1-0,5 мм |

0,5-0,25 мм |

0,25-0,1 мм |

0,1-0,05 мм |

0,05-0,01 мм |

Менее 0,01 мм |

|

|

Вторая надпойменная терраса |

||||||||

|

Песок мелкий |

– |

1-2 |

3-6 |

16-28 |

52-67 |

2-9 |

1-5 |

1-9 |

|

пылеватый |

1 |

1-4 |

1-5 |

3-17 |

29-58 |

7-31 |

5-29 |

2-20 |

|

Первая надпойменная терраса |

||||||||

|

среднезернистый |

– |

34 |

2 |

16 |

37 |

4 |

5 |

2 |

|

мелкий |

– |

1-2 |

2-5 |

8-43 |

55-74 |

2-8 |

1-12 |

1-4 |

|

пылеватый |

– |

1 |

7 |

11 |

48 |

8 |

18 |

7 |

|

Пойма |

||||||||

|

мелкий |

1 |

1-2 |

2-4 |

25-48 |

33-58 |

6 |

7 |

|

|

пылеватый |

– |

– |

1 |

1 |

31 |

31 |

36 |

|

Таблица 2 . Показатели основных физических свойств аллювиальных отложений юго-восточной части Беларуси (Трацевская, 2008)

|

Грунт |

Естественная влажность (ю), % |

Плотность |

Коэффициент пористости е, доли ед. |

Коэффициент фильтрации (Кф) , м/сут. |

Нижний предел пластичности (W p ), % |

Число пластичности (I p ) , % |

||

|

грунта (Р) , г/см3 |

сухого грунта (Pd) , г/см3 |

частиц грунта (ρs) ,г/с м3 |

||||||

|

Современные |

||||||||

|

Песок гравелистый |

– |

— |

— |

— |

— |

11,5 (4)* |

— |

— |

|

крупный |

— |

– |

– |

– |

– |

23,3 (7) |

– |

– |

|

средней крупности |

6,3 (4) |

1,73 (3) |

1,46 (2) |

2,62 (2) |

– |

11,2 (42) |

– |

– |

|

мелкий |

10,8 (2) |

- |

1,48 (2) |

- |

– |

7,0 (58) |

– |

– |

|

пылеватый |

15,3 (2) |

1,79 (8) |

1,68 (8) |

2,65 (2) |

0,70 (7) |

3,3 (65) |

– |

– |

|

Супесь |

17,4 (8) |

1,78 (2) |

– |

– |

– |

0,311 (11) |

13,8 (10) |

6,0 (10) |

|

Верхнеплейстоценовые |

||||||||

|

Песок гравелистый |

– |

– |

– |

– |

0,65 (2) |

11,8 (9) |

– |

– |

|

крупный |

4,5 (2) |

1,74 (2) |

1,66 (2) |

– |

0,61 (2) |

16,4 (2) |

– |

– |

|

средней крупности |

4,5 (2) |

1,74 (2) |

1,66 (2) |

– |

0,61 (2) |

16,4 (2) |

– |

– |

|

мелкий |

5,4 (17) |

1,76 (15) |

1,67 (15) |

– |

0,69 (15) |

7,4 (88) |

– |

– |

|

пылеватый |

10,3 (183) |

1,95 (185) |

1,78 (185) |

2,65 (12) |

– |

2,8 (337) |

– |

– |

|

Супесь |

20,2 (2) |

2,02 (5) |

1,66 (2) |

2,68 (5) |

0,56 (4) |

0,066 (89) |

16,0 (26) |

4,8 (18) |

|

Суглинок |

22,0 (21) |

2,07 (5) |

1,86 (2) |

2,70 (3) |

0,61 (5) |

0,044 (36) |

18,4 (21) |

8,5 (21) |

|

* В скобках – число определений |

||||||||

– 5-20 МПа (Галкин, 2006).

Эти грунты имеют высокую сжимаемость, низкие показатели сопротивления сдвигу и часто обладают тиксотропными свойствами, что не позволяет использовать их в качестве основания для тяжелых и сложных инженерных сооружений (Галкин, 2006). Для старичных глинистых грунтов характерно постоянное полное водонасыщение. После спада паводковых вод эти грунты подвергаются длительному просыханию и в таких условиях приобретают явные коллоидные свойства, обуславливающие пластичное или даже те- кучее состояние и низкие показатели механических свойств (табл. 3).

Особенностью отложений пойм является изменчивость состава слагающих их образований, что создает определенные трудности их освоения.

Болотные отложения на изучаемой территории сложены главным образом низинными торфяниками. Грунты этого класса обособляются в отдельный тип – связные органические грунты. Для них характерны высокая пористость и влажность, сильная сжимаемость и экстремальные значения других свойств. С инженерно-геологической точки зрения торфяные грунты лишь ограниченно ных оснований из-за низкой прочности и вы-могут использоваться в качестве естествен- сокой сжимаемости (табл. 4).

Таблица 3 . Характеристика физических свойств голоценовых аллювиальных глинистых грунтов Белорусского Полесья (Галкин, 2006, 2016; Трацевская, 2008)

|

Грунт |

i^ Я £ g ° в и и S |

Показатели пластичности |

O ^ 'j Я s > H H о ч ч 2 CJ |

Я у Я О Я H x! AU® ^ & 2 о И B |

я я к я я . я « н я а ■е ч s 3 1 |

|

|

нижний предел |

число пластичности |

|||||

|

Супесь |

17 |

17 |

6 |

1,42 |

0,58 |

0,31 |

|

Суглинок |

23 |

23 |

12 |

1,67 |

0,62 |

0,095 |

|

слабозаторфованный |

54 |

43 |

13 |

1,55 |

1,36 |

|

|

среднезаторфованный |

84 |

61 |

15 |

1,35 |

2,19 |

– |

Таблица 4 . Обобщенные значения физических, прочностных свойств и данных зондирования торфяных грунтов (Галкин, 2016)

|

и U и |

Показатель |

|||||||||||||

|

при лабораторных исследованиях |

при зондировании |

|||||||||||||

|

w, % |

ρ , г/см3 |

е |

S r |

w L , % |

w P , % |

I P , % |

I L , д.ед . |

Iom, д.ед |

сопротивление срезу, 105 Па |

q c , МПа |

f s, кПа |

|||

|

τ 1 |

τ 2 |

τ 3 |

||||||||||||

|

min |

162 |

0,87 |

2,19 |

0,74 |

0,52 |

0,55 |

0,58 |

0,88 |

0,7 |

45,8 |

||||

|

max |

252,4 |

1,33 |

5 |

1 |

0,8 |

0,75 |

0,84 |

1,17 |

2,9 |

61,2 |

||||

|

x |

226,87 |

1,17 |

3,3 |

0,94 |

0,65 |

0,68 |

0,76 |

0,97 |

1,6 |

54,14 |

||||

Водно-ледниковые отложения представляют собой образования талых вод ледника, прошедших через толщу льда по трещинам и двигавшихся подо льдом к его краю.

Флювиогляциальные отложения достаточно широко распространены в пределах изучаемой территории. Они представлены группами образований, сформировавшихся в различных фациальных обстановках – fQ2d, fQ2pr1-dns, fQ2pr2szs,– отложениями водноледниковых равнин днепровского возраста, надморенными флювиогляциальными отложениями сожской стадии Припятского ледника. Водно-ледниковые образования днепровского возраста представлены песками, песчано-гравийным материалом, перекрывают и подстилают ледниковые образования, их мощность измеряется первыми десятками метров. Флювиогляциал сожского времени литологически сложен песками, супесями и песчано-гравийным материалом и сформировался в период наступания и отступания ледника, его мощность до 30-45 м, в среднем 5-15 м. Наибольший интерес с точки зрения инженерно-геологических исследований представляют зандровые отложения.

Гранулометрический состав зандровых отложений (Галкин, 2018): частицы размером менее 0,05 мм – от сотых долей процента до 7-10 %, реже 20-25 и даже 35 %; 0,10,05 мм: от 1-2 до 40-45 %, редко 63 %; фракция 0,25-0,1 мм в большинстве случаев является основной и на ее долю приходится 40 %; фракция 0,5-0,25 мм – от долей процента до 56-60, главным образом 10-40 %. В песках изучаемой территории основными являются зерна 0,25-0,1 и 0,5-0,25 мм, содержание крупнопесчых и гравийных обломков низкое.

Грунты флювиогляциального генезиса преимущественного плотного и среднеплот- ного сложения. Водопроницаемость в зависимости от гранулометрического состава изменяется от первых единиц до десятков метров в сутки. Сжимаемость песков слабая, реже средняя; модуль общей деформации колеблется от 25-40 МПа (для среднеплотных) до 40-80 МПа (для плотных), для рыхлых песков модуль деформации не превышает 20 Мпа (Галкин, 2006; Галкин, 2016).

Грунтам флювиогляциального генезиса свойственны сравнительно высокие углы внутреннего трения от 25 до 41 ° (в среднем 31°), коэффициент внутреннего трения 0,470,87 (в среднем 0,6).

Усредненные значения физикомеханических свойства грунтов флювиогляциального генезиса (Трацевская, 2008): плотность флювиогляциальных песков (ρ) при естественной влажности изменяется от 1,8 до 2,1 г/см3 (реже 1,6-2,3 г/см3); коэффициент пористости (е) составляет 0,5-0,8. Естественная влажность флювиогляциальных песков (ш) изменяется от 3 до 8 % в зоне аэрации и до 20-30 % (в среднем 25 %) в водонасыщенном состоянии. Коэффициент фильтрации (К ф ) флювиогляциальных песков, как правило, несколько выше, чем у песков других генетических типов ледниковых отложений и изменяется от первых единиц до десятков метров в сутки. Сцепление (С) у песков измеряется преимущественно тысячными долями, но в единичных случаях достигает 0,01-0,02 МПа (в том числе за счет слабой цементации). Общий модуль деформации флювиогляциальных песков (Е) составляет 30-70 МПа (в отдельных случаях достигает 100-120 МПа) (Галкин, 2016; Тра-цевская, 2008).

Моренные отложения в долине Припяти представлены моренами днепровского горизонта.

Днепровские морены распространены весьма ограниченно на правобережье Припяти, в рельефе соответствуют Мозырской краевой ледниковой возвышенности, выходят на дневную поверхность. Мощность изменяется от 40 до 100 м. Характеризуется пестрым составом: сложена красно-бурыми, желтоватобурыми, буровато-серыми, иногда с зеленоватыми оттенками супесями, суглинками и глинами с прослоями гравийно-галечного материала и разнозернистых песков (Матвеев, 1976).

Сложена морена валунными супесями с линзами, гнездами разнозернистых песков или глинисто песчано-гравийного материала. Слабопроницаемые моренные супеси и суглинки классифицируются как относительные водоупоры, разделяющие над- и подморенные водоносные комплексы: коэффициенты фильтрации конечно-моренных отложений изменяются от 1,0 до 14 м/сут.

Широко встречаются отторженцы дислоцированных тонких супесей, песков, глин, белого писчего мела и иных пород. Днепровская морена имеет двухслойное строение, а иногда между двумя слоями валунных отложений залегают невыдержанные по мощности (2-8 м) желтовато-серые разнозернистые пески (Матвеев, 1976).

Гранулометрический состав морен обусловлен свойствами подстилающих пород, переносом, дроблением и гипергенным преобразованием обломочного материала в теле ледника. Механический состав морен пестрый. Средние значения и пределы колебаний содержания главных размерных фракций следующие (в %) (Матвеев, 1976): более 1 мм - 6,9 (пределы колебаний 0,0-46,9); 1,00,5 мм - 4,0 (0,1-18,2); 0,5-0,25 мм - 8,7 (0,427,7); 0,25-0,1 мм - 17,6 (0,2-49,2); 0,1-0,05 мм - 19,0 (2,9-47,2); 0,05-0,01 мм - 19,2 (5,556,0) и менее 0,01 мм - 24,6 (2,5-83,5).

Осредненные показатели физикомеханических свойств грунтов ледникового генезиса (Трацевская, 2008): естественная влажность (ю) составляет 10-20 %, плотность сухого грунта (p d ) при естественной влажности изменяется от 1,8 до 2,1 г/см3; пористость (п) - 20-31 %, коэффициент пористости (е) - 0,25-0,45; степень влажности (S r ) -0,8-1,0; карбонатность - 3 %; водопроницаемость (К ф ) составляет 10-2 - 10-4 м/сут.; набу-хаемость - до 40 %; усадка - около 7 %; угол внутреннего трения (ф) от 20 до 35°; удельное сцепление (С) 0,03-0,05 Па; модуль деформации (Е) - 5-35 МПа. Из-за неоднородности и высокого содержания пылеватых частиц моренные отложения способны быстро размокать, при промерзании склонны к пучению.

Для моренных горизонтов наиболее характерны типы разрезов из двух зон - верхней и нижней. По некоторым данным, они представляют собой абляционные разности, образованные из материала, переносившегося на поверхность ледника и отложившегося после его окончательного стаивания. По другим данным, формирование верхней зоны связано главным образом с процессами гипергенеза, приведшими не столько к увеличению дисперсности грунтов, сколько к изменению их структурнотекстурных особенностей и снижению структурной прочности. Так или иначе, переход от одной зоны к другой выражается уменьшением вверх по разрезу глинистости, повышением содержания песчаных прослоев и линз, уменьшением плотности и прочности морен. Наблюдается также увеличение книзу содержания карбонатов (Трацевская, 2008). С глубиной увеличиваются естественная влажность, граница текучести, сопротивление одноосному сжатию, модуль деформации и содержание глинистых частиц.

Возникновение инженерно-геологических опасностей в моренных грунтах главным образом связано с неоднородностью их состава, структуры и текстуры; присутствием внутриморенных водоносных песчаных прослоев, содержащих напорные воды, и линз слабых мягких глин и суглинков; с относительно более низкими прочностными и деформационными свойствами морены. При промерзании грунты сильно пучатся.

При увеличении влажности ухудшаются показатели их механических свойств. Повышение гидравлических градиентов в водовмещающих породах, представленных слоями или линзами песков в гляциальных отложениях, при условии их вскрытия котлованами или горными выработками может способствовать формированию плывунов. Способность глинистых отложений концентрировать в себе поверхностный сток, а также их легкая размываемость приводят при расчлененном рельефе к развитию овражно-балочной сети. Эта особенность ярко проявляется в районах развития краевых ледниковых образований. В зоне распространения ледниковой формации формируются оползни (Мележ, 2014).

Выводы

Речная долина Припяти отличается своеобразием инженерно-геологических условий, которые определяются особенностями рельефа, геологическим строением и физикомеханическими свойствами грунтов. В пределах изучаемой территории выделены следующие генетические типы грунтовых толщ: аллювиальные, болотные, водно-ледниковые и моренные. Проанализированы физикомеханические свойства типов грунтов и дана оценка их использования как оснований инженерных сооружений.

Так, грунты аллювиального генезиса, представленные песками, обладают вполне удовлетворительными свойствами и могут служить хорошими естественными основаниями для многих промышленных и гражданских объектов. Среди различных фациальных типов аллювиальных глинистых грунтов наихудшими инженерно-геологическими характеристиками обладают старичные глинистые грунты, они находятся преимущественно в мягкопластичном состоянии; среди голоценовых старичных глинистых образований широко распространены грунты текучей и скрытотекучей консистенции. Все указанные грунты имеют высокую сжимаемость, низкие показатели сопротивления сдвигу, часто обладают тиксотропными свойствами. Следовательно, такие грунты не могут служить основанием для тяжелых и сложных инженерных сооружений. В случае необходимости использования таких грунтов в качестве оснований инженерных сооружений необходимо применять специальные способы для обеспечения их устойчивости, иногда в отдельных случаях приходится прибегать к удалению этих грунтов, заменяя их более надежными. Однако глинистые грунты пойменной фации аллювия обладают более благоприятными инженерно-геологическими характеристиками. Для них характерны повышенные показатели механических свойств, что позволяет их использовать как основания под инженерные сооружения.

Использование торфяных грунтов в качестве оснований возможно для сооружений легких и малочувствительных к осадкам. Тяжелые и чувствительные к осадкам сооружения должны опираться на минеральные грунты. Со строительной точки зрения торфяные грунты относятся к группе грунтов особого состояния и свойств, которые лишь ограниченно могут использоваться в качестве естественных оснований зданий и сооружений из-за низкой прочности и высокой сжимаемости. При этом, как правило, приходится производить полную или частичную выторфовку с заменой торфа грунтами, обладающими удовлетворительными строительными свойствами, либо создавать отгрузку торфомассива с помощью отсыпки грунта на торф для уплотнения последнего.

Грунты водно-ледникового генезиса, представленные песками и песчаногравийными породами, в целом обладают вполне удовлетворительными свойствами и могут служить надежным основанием и средой для различных инженерных сооружений любого класса ответственности.

Грунты моренного генезиса характеризуются неоднородностью их состава, наличием переменного количества крупнообломочного материала, склонностью к размоканию и пучению при промерзании. Как следствие, возможны деформации зданий и сооружений, построенных на этих грунтах.

Таким образом, в пределах речной долины Припяти целесообразно в качестве естественных оснований зданий и сооружений использовать суглинистые, супесчаные и песчаные отложения различного генезиса, а распространенные болотные отложения применять в качестве естественных оснований крайне нежелательно.

Изучение особенностей инженерногеологических условий имеет большое прикладное значение, поскольку с долиной Припяти связаны многочисленные населённые пункты, промышленное и гражданское строительство, создание гидротехнических сооружений, разработка месторождений полезных ископаемых и ведение сельского хозяйства. Следовательно, необходимо тщательное изучение долинного комплекса с точки зрения его инженерно-хозяйственного освоения, в частности изучение физикомеханических свойств грунтов и определение наиболее пригодных в качестве оснований инженерных сооружений.

Список литературы Инженерно-геологическая характеристика долины реки Припять в пределах Республики Беларусь

- Галкин А.Н Инженерная геология Беларуси / УО ВГУ им. П.М. Машерова. Витебск, 2006. 208 с.

- Галкин А.Н. Инженерная геология Беларуси: монография в 3 ч. Ч.1: Грунты Беларуси / под науч. ред. В.А. Королева; ВГУ им. П.М. Машерова. Витебск, 2016. 367 с.

- Галкин А.Н. Особенности формирования и физико-механические свойства флювиогляциальных отложений Беларуси как грунтовых толщ// Вестник Пермского университета. Геология. 2018. Т. 17, № 4. С. 370-378.

- Матвеев А.В. Ледниковая формация антропогена Беларуси. Мн.: Наука и техника, 1976. 160 с.

- Мележ Т.А. Оценка инженерно-геоморфологических особенностей долины реки Припять с целью хозяйственного освоения (в пределах Республики Беларусь) // Проблемы геологии и освоения недр: труды XVIII Междунар. науч. симпозиума студентов и молодых ученых / Том. политехн. ун-т. Томск, 2014. С. 469-471.

- Трацевская Е.Ю. Региональная инженерная геология Беларуси: тексты лекций по спецкурсу для студентов специальности I-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» специализации I-51 01 01 03 «Инженерная геология и гидрогеология», Гомел. гос. ун-т им. Франциска Скорины. Гомель, 2008. 143 с.