Инженерно-геологическое районирование участка железной дороги методом вероятностной оценки классификационного показателя

Автор: Селезнева Ю.Н., Ядзинская М.Р.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Изложена методика специального инженерно-геологического районирования территории железнодорожного пути. Для этого были проанализированы геокриологические условия участка железной дороги «Пангоды - Новый Уренгой», характеризующиеся островным распространением многолетнемерзлых пород. Анализ показал, что на участке изысканий широко развит процесс подтопления, который будет оказывать большое влияние на проектирование и эксплуатацию сооружения. В работе был использован метод вероятностной оценки для обоснованного разделения территории. В результате исследования были выделены три таксона, характеризующиеся как подтопленные территории, потенциально подтопляемые и неподтопляемые в силу своего геологического строения. Рекомендованы мероприятия по снижению негативного влияния процессов подтопления.

Инженерно-геологическое районирование, классификационный показатель, вероятностная оценка, подтопление, граничные значения

Короткий адрес: https://sciup.org/147246207

IDR: 147246207 | УДК: 624.131.1 | DOI: 10.17072/psu.geol.20.2.142

Текст научной статьи Инженерно-геологическое районирование участка железной дороги методом вероятностной оценки классификационного показателя

Эффективное и рациональное освоение территории не обходится без предварительной оценки инженерно-геологических условий. На основании оценки проводится инженерно-геологическое районирование – деление территории на соподчиненные части, характеризующиеся общими инженерногеологическими условиями.

Районирование выполняют по разным методикам и классификационным показателям. В связи с этим результаты районирования определенной территории могут отличаться друг от друга.

В практике районирования существуют три группы способов оценки геологических признаков: балльный (Новокрещен-ных А.А., 2014, Середин В.В., 2011), нормирования (Бондарик Г.К., 1982)) и вероятностно-статистический (Галкин В.И., 2017, Середин В.В. 2011, 2014, Толмачев В.В., 1980, Ядзинская М.Р, 2016). Методику выбирают в зависимости от цели районирования.

Территория исследований представляет собой участок 731–752 км перегона «Пангоды – Новый Уренгой» Свердловской железной дороги. В геоморфологическом отношении участок исследований расположен в пределах Ненецкой возвышенности на четвертичной аллювиально-морской пологоволнистой, слаборасчлененной аккумулятивной равнине, сложенной с поверхности мощной толщей рыхлых четвертичных отложений. Орографически это плоская, в различной степени заболоченная, заозеренная и залесенная пологоувалистая местность. Характерны холмы и гряды различного простирания. Участок изысканий приурочен к долине р. Томчару-Яха.

В тектоническом отношении участок изысканий располагается на северо-западе Западно-Сибирской плиты и небольшой части ее складчатого Полярно-Уральского обрамления.

В геологическом строении района работ принимают участие рыхлые отложения средне- и верхнечетвертичного возраста. Природные грунты с поверхности перекры- ты техногенными грунтами (tQIV), слагающими железнодорожную насыпь. Под насыпью залегают озерные четвертичные отложения (lQII), представленные песками, супесями, суглинками, и биогенные четвертичные отложения (bQIV), представленные торфом.

Целью данной работы является оценка инженерно-геологических условий территорий строительства участка железной дороги «Пангоды – Новый Уренгой» с позиций надежной работы этого сооружения в сложных инженерно-геологических условиях (район островного распространения многолетнемерзлых пород). Для достижения поставленной цели необходимо провести специальное инженерно-геологическое районирование.

Методика

Авторами использована методика, основанная на вероятностной оценке инженерногеологических условий (Середин В.В. 2011, Ядзинская М.Р., 2016).

Методика инженерно-геологического районирования сводится к выбору, количественной оценке и ранжированию ведущих геологических признаков, которые определяются целью районирования. Далее рассчитывается классификационный показатель (Кр), для него определяются граничные значения и выделяются таксоны.

Методика вероятностной оценки классификационного показателя имеет следующие особенности:

-

- неизвестен классификационный показатель на всей территории;

-

- неизвестны граничные значения классификационного показателя;

-

- известны участки территории, где сооружения находятся в устойчивом и неустойчивом состоянии.

Алгоритм оценки следующий:

-

1) Составляется модель «сооружение – природная среда».

-

2) Формируются две выборки по факторному признаку: для устойчивого (I) и для неустойчивого (II) состояния.

-

3) Для каждого участка определяется интервальная вероятность. По полученным интервальным вероятностям для каждого

участка строится номограмма или рассчитывается уравнение регрессии. С помощью номограммы или уравнения регрессии рассчитывается вероятность отнесения точки наблюдения к устойчивому или неустойчивому участку по каждому признаку из каждой подобласти.

-

4) Рассчитывается общая вероятность отнесения точки к I или II участку с использованием интервальных вероятностей. Общая вероятность будет являться классификационным признаком.

-

5) Обосновываются граничные значения классификационного признака, и составляется модель районирования.

-

6) Составляется карта инженерно-геологического районирования, описываются таксоны.

Результаты

Важным признаком устойчивости территории являются геологические процессы. На территории изысканий распространен процесс подтопления. При подъеме уровня подземных вод может происходить замачивание грунтов, и как следствие, дополнительные осадки оснований. Подтопление подземными водами ведет к водонасыщению грунтов оснований, ухудшению их деформационных характеристик и изменению напряженного состояния сжимаемой толщи основания.

Таким образом, за геологический признак, оказывающий существенное воздействие на устойчивость территории, была принята глубина залегания уровня грунтовых вод.

Критическое положение уровня воды,согласно СП 50-101-2004,равно 3 м.Таким образом, участки с УГВ выше 3 м относятся к подтопленным.К не подтопляемым участкам отнесены территории, где подземные воды не встречены на всей глубине изысканий (от 10 до 20 м). Таким образом, к I эталонному участку будут отнесены территории с глубиной залегания УГВ ниже 10 м.В ходе районирования необходиморешитьзадачу,к каким участкам будут отнесены территории с УГВ ниже 3м. Для каждого эталонного участка составлена выборка по геологическому признаку «глубина залегания УГВ» (табл.1). Суть вероятностного подхода сводится к определению вероятности отнесениягеоло-гического признака к I,либо ко II эталонному участку (Галкин,2017).

Таблица 1. Выборка по геологическому признаку «уровень грунтовых вод»

|

№ скважины |

Уровень грунтовых вод, м |

№ скважины |

Уровень грунтовых вод, м |

№ скважины |

Уровень грунтовых вод, м |

|||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|||

|

с-623 |

- |

2,2 |

с-653 |

>20 |

- |

с-675 |

- |

1,5 |

|

с-632 |

>10 |

- |

с-655 |

- |

0,2 |

с-676 |

- |

0 |

|

с-633 |

>10 |

- |

с-658 |

- |

0,1 |

с-679 |

- |

0 |

|

с-643 |

- |

1,4 |

с-665 |

>18 |

- |

с-685 |

- |

1,2 |

|

с-646 |

- |

1,9 |

с-667 |

>15 |

- |

с-688 |

- |

0 |

|

с-647 |

- |

0 |

с-671 |

>18 |

- |

с-689 |

- |

2,5 |

|

с-648 |

- |

0,9 |

с-672 |

>15 |

- |

с-701 |

>18 |

- |

|

с-652 |

- |

2,1 |

с-673 |

- |

0 |

с-768 |

>15 |

- |

Реализация данного подхода требует изучения распределения значений выбранного геологического признака в классах I и II. Для этого вычислим значения интервалов по формуле Стерджеса:

У — У л так л и

“1 + 3,3211g п , где

X max и X min – максимальное и минимальное значение показателя, n – количество скважин. Величина интервала составила: h≈3.

После этого в каждом интервале определяются частоты, частости и интервальные вероятности (табл. 2). По значениям интервальных вероятностей для каждого участка строится номограмма. В качестве примера взята номограмма вероятности отнесения точек опробования к эталонному участку II (подтопленные территории) (рис.1). По экспериментальным данным и полученному графику определяется вероятность отнесения точек опробования ко II эталонному участку (подтопленные территории).

Таблица 2. Расчет частот, частостей и интервальных вероятностей

|

Интервал |

Частота |

Частость |

Интервальная вероятность |

||||

|

I |

II |

I |

II |

I+II |

Р1 |

Р2 |

|

|

0–3 |

0 |

20 |

0,00 |

0,67 |

0,67 |

0,00 |

1,00 |

|

3–6 |

0 |

0 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

- |

- |

|

6–9 |

0 |

0 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

- |

- |

|

9–12 |

3 |

0 |

0,10 |

0,00 |

0,10 |

1,00 |

0,00 |

|

12–15 |

3 |

0 |

0,10 |

0,00 |

0,10 |

1,00 |

0,00 |

|

15–18 |

4 |

0 |

0,13 |

0,00 |

0,13 |

1,00 |

0,00 |

|

Итого |

10 |

20 |

0,33 |

0,67 |

|||

Рис. 1 . График вероятности отнесения точки опробования ко II эталонному участку

Таблица 3. Определение вероятности отнесения точки опробования ко II эталонному участку

|

№сква-жины |

Уровень грунтовых вод,(м) |

Р(II) |

Номер скважины |

Уровень грунтовых вод,(м) |

Р(II) |

Номер скважины |

Уровень грунтовых вод,(м) |

Р(II) |

|

с-490 |

3,6 |

0,93 |

с-521 |

3 |

1 |

с-559 |

3,9 |

0,90 |

|

с-491 |

8 |

0,45 |

с-522 |

3,9 |

0,90 |

с-560 |

4 |

0,89 |

|

с-492 |

нет |

0 |

с-523 |

1 |

1 |

с-561 |

нет |

0 |

|

с-493 |

нет |

0 |

с-524 |

3 |

1 |

с-562 |

1,3 |

1 |

|

с-494 |

3,8 |

0,91 |

с-525 |

2,3 |

1 |

с-564 |

2,8 |

1 |

|

с-495 |

3,6 |

0,93 |

с-526 |

5,8 |

0,69 |

с-565 |

нет |

0 |

|

с-496 |

5,2 |

0,76 |

с-528 |

3,7 |

0,92 |

с-567 |

4,4 |

0,85 |

|

с-497 |

3,1 |

0,99 |

с-529 |

нет |

0 |

с-568 |

0 |

1 |

|

с-498 |

0,1 |

1 |

с-531 |

5,1 |

0,77 |

с-569 |

4,5 |

0,84 |

|

с-499 |

нет |

0 |

с-532 |

1 |

1 |

с-570 |

3 |

1 |

|

с-500 |

5,9 |

0,68 |

с-533 |

4,9 |

0,79 |

с-571 |

2,7 |

1 |

|

с-501 |

6,3 |

0,63 |

с-534 |

нет |

0 |

с-573 |

4,6 |

0,82 |

|

с-502 |

0 |

1 |

с-535 |

0,1 |

1 |

с-574 |

нет |

0 |

|

с-503 |

4,2 |

0,86 |

с-537 |

нет |

0 |

с-576 |

4,6 |

0,82 |

|

с-504 |

нет |

0 |

с-538 |

0,2 |

1 |

с-577 |

0,3 |

1 |

|

с-505 |

1,6 |

1 |

с-540 |

0,2 |

1 |

с-578 |

нет |

0 |

|

с-506 |

нет |

0 |

с-541 |

0,1 |

1 |

с-579 |

4,3 |

0,86 |

|

с-507 |

нет |

0 |

с-542 |

3,8 |

0,91 |

с-580 |

0,2 |

1 |

|

с-508 |

0,1 |

1 |

с-543 |

0,2 |

1 |

с-581 |

1 |

1 |

|

с-509 |

3,2 |

0,98 |

с-544 |

2,2 |

1 |

с-582 |

2,1 |

1 |

|

с-510 |

1,6 |

1 |

с-546 |

1,9 |

1 |

с-583 |

0,6 |

1 |

|

с-511 |

нет |

0 |

с-547 |

0,1 |

1 |

с-584 |

1,2 |

1 |

|

с-512 |

1,2 |

1 |

с-549 |

0 |

1 |

с-585 |

нет |

0 |

|

с-513 |

0,4 |

1 |

с-550 |

нет |

0 |

с-586 |

нет |

0 |

|

с-514 |

0,5 |

1 |

с-552 |

4,5 |

0,84 |

с-587 |

нет |

0 |

|

с-515 |

3,2 |

0,98 |

с-553 |

1,6 |

1 |

с-588 |

2,5 |

1 |

|

с-516 |

0,1 |

1 |

с-554 |

1,5 |

1 |

с-589 |

нет |

0 |

|

с-517 |

2 |

1 |

с-555 |

нет |

0 |

с-590 |

4,8 |

0,80 |

|

c-519 |

0,1 |

1 |

с-556 |

6,2 |

0,65 |

с-591 |

4,9 |

0,79 |

|

с-520 |

нет |

0 |

с-558 |

4,5 |

0,84 |

с-592 |

1,8 |

1 |

В качестве классификационного показателя использована вероятность Р общ = Кр.

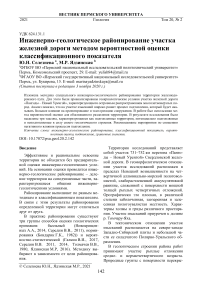

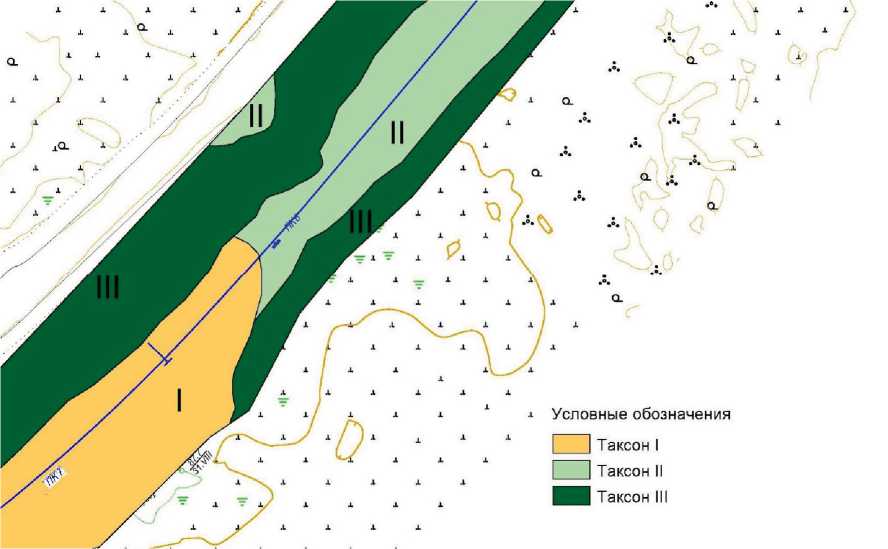

Модель инженерно-геологического районирования основана на типизации территорий по подтопляемости (идентична СП 11105-97 ч.II): считается, что если УГВ залегает выше 3 м (в этом случае Р=1), то территория 100% подтопленная; потенциально подтопляемые территории – территории с вероятностью их подтопления более 50% (с УГВ до 6,3 м); не подтопляемые территории с

-

УГВ ниже 6,3 м. На основании разработанной модели построена карта инженерногеологического районирования (рис. 2) (Красильников и др. 2009, Красильников, 2020). Таким образом, по подтопляемости территории исследования выявлено три таксона: I – не подтопляемые территории, II – потенциально подтопляемые, III – подтопленные.

Модель районирования представлена в табл. 4.

Таблица 4. Модель районирования

|

Таксон |

Типизация участков |

Р |

|

I |

Не подтопляемые |

<0,50 |

|

II |

Потенциально подтопляемые |

0,50-1,0 |

|

III |

Подтопленные |

1,0 |

Рис. 2. Фрагмент схемы инженерно-геокриологического районирования

Таксон I характеризуется граничными значениями Р<0,5. Для данного таксона характерна глубина залегания УГВ более 7,7 м, глубина залегания кровли многолетнемерзлых пород от 0,9 м, участками многолетнемерзлые грунты не встречены. Мощность торфа составила от 0,7 до 1,9 м. Торф встречен локально. Таксон включает в себя, в основном, озерные отложения четвертичного возраста. В геоморфологическом отношении участки распространения таксона I представляют собой плоскую, покрытую редкими кустарниками местность.

Таксон II характеризуется граничными значениями с Р от 0,5 до 1. Для данного таксона характерна глубина залегания УГВ от 3,1 до 7,5 м, глубина залегания кровли многолетнемерзлых пород от 4,1 до 24,1 м, участками грунты талые на всю глубину ис- следований. Торф встречен локально, с мощностью от 0,5 до 1,3 м. Таксон включает в себя, в основном, озерные отложения четвертичного возраста. В геоморфологическом отношении участки распространения таксона II представляют собой плоскую, местами заболоченную, покрытую редкими кустарниками местность.

Таксон III характеризуется граничными значениями с Р=1. Для данного таксона характерна глубина залегания УГВ до 3,0 м, глубина залегания кровли многолетнемерзлых пород от 1,1 до 16,1 м, а также талые грунты на всю глубину исследований. Торф встречен локально с мощностью от 0,3 до 1,9 м. Таксон включает в себя, в основном, озерные отложения четвертичного возраста. В геоморфологическом отношении участки распространения таксона II представляют собой плоскую, местами заболоченную, за-озеренную, покрытую редкими кустарниками местность.

Заключение

Проведена предварительная оценка инженерно-геологических условий строительства участка перегона 731–752 км железной дороги «Пангоды – Новый Уренгой» с помощью методики, основанной на вероятностной оценке. С использованием современных гео-информационных систем составлена карта специального инженерно-геологического районирования по типизации участков, затронутых процессами подтопления.

По результатам специального районирования выделено три таксона: I – не подтопляемые территории, II – потенциально подтопляемые, III – подтопленные.

По результатам предварительной оценки рекомендовано:

– на участках таксона I (не подтопленные) следует провести частичную выторфовку и организовать локальные наблюдения за состоянием многолетнемерзлых пород и уровнем грунтовых вод;

– на участках таксона II (потенциально подтопляемые) также следует провести частичную выторфовку, организовать локальные наблюдения за состоянием многолетнемерзлых пород и системные за уровнем грунтовых вод. При необходимости организовать сток поверхностных вод.

– на участках таксона III (подтопленные) предлагается провести частичную вытор-фовку, локальные наблюдения за состоянием многолетнемерзлых пород и системные наблюдения за уровнем грунтовых вод. Необходимо обеспечить эффективное водоотведение.

Список литературы Инженерно-геологическое районирование участка железной дороги методом вероятностной оценки классификационного показателя

- Бондарик Г.К., Пендин В.В. Методика количественной оценки инженерно-геологических условий и специального инженерно-геологического районирования // Инженерная геология. 1982. № 4. С. 82-89.

- Галкин В.И., Середин В В., Красильников П.А., Растегаев А.В. Разработка многомерных статистических моделей для инженерно-геологического районирования территорий // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2017. № 3. С. 58-66. EDN: YREHNJ

- Голодковская Г.А., Лебедева Н.И. Инженерно-геологическое районирование г. Москвы // Инженерная геология. 1984. № 3. С. 87-102.

- Красильников П.А., Коноплев А.В., Хронусов В.В., Барский М.Г. Геоинформационное обеспечение экономической оценки природно-ресурсного потенциала территорий Пермского края // Экономика региона. 2009. № 1. С.143-151. EDN: KAQKNP

- Красильников П.А. Использование геоинформационных систем для решения прогнозных инженерно-геологических задач при разработке месторождений полезных ископаемых // Вестник Пермского университета. Геология. 2020. Т. 19. № 1. С. 65-72. EDN: QDSDOM