IP-комплаенс для бизнеса

Автор: Лазарев Яков Олегович

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Гражданское право

Статья в выпуске: 4 (235), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается применение комплаенса в работе с интеллектуальной собственностью компании. Автор анализирует особенности этого инструмента посредством выявления общих и отличительных черт с иными видами комплаенса. Исследует основные этапы построения системы IP-комплаенса и работы с рисками, связанными с результатами интеллектуальной деятельности. Обосновывает вывод о наличии уникальных свойств IP-комплаенса.

Интеллектуальная собственность компании, ip-комплаенс для бизнеса, антимонопольный комплаенс, митигация финансовых рисков

Короткий адрес: https://sciup.org/170191085

IDR: 170191085

Текст научной статьи IP-комплаенс для бизнеса

Организации, которая стремится быть успешной в долгосрочной перспективе, необходимо соблюдать требования законодательства, поскольку имущественные санкции, отзыв лицензии, уголовная ответственность руководителей, потеря деловой репутации чаще всего являются невосполнимым ущербом, который ставит под вопрос существование бизнеса. Основным и универсальным инструментом построения культуры соблюдения законодательства стал комплаенс как гарант успешного и устойчивого бизнеса.

Комплаенс в буквальном переводе – соответствие. Это обеспечение соответствия нормам и правилам, соблюдение правовых (в том числе корпоративных, внутренних локальных) и этических норм. Зарождение комплаенса началось еще в 20 веке, а именно в 1906 году, когда в США было создано FDA (Food and Drug Administration). Агентство стало регулятором в области фармацевтической и пищевой промышленности и создавало правила, которым участники рынка были обязаны следовать 1. История комплаенса в России значительно короче по сравнению с его развитием в США, Великобритании и многих других европейских странах. Она начинается с банковского сектора. Так, в 1999 году было принято указание Банка России № 603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитной организации». Этот документ дал старт создания комплаенс-си-стем в российских компаниях. Это совпало с выходом на отечественный рынок многих международных фирм, что стимулировало развитие теории и практики комплаенса в России.

Организации все больше убеждались в необходимости внедрения правил ведения бизнеса, которые могут гарантировать их целостность и позволят избежать или свести к минимуму несоответствие деятельности закону. В связи с этим комплаенс стал показателем успешного и добросовестного управления.

Таким образом, исторически сложилось так, что комплаенс сформировался в банковской сфере для контроля за выполнением требований регуляторов. Однако со временем его ключевые принципы и методология были восприняты иными сферами.

В различных публикациях можно найти много материала на тему антимонопольного, санкционного, банковского и иного комплаенса. Вместе с тем практически нет работ, в которых рассматривались бы особенности комплаенса в сфере интеллектуальной собственности. В основе любого комплаенса лежат практические наработки из риск-менеджмента, аудита, due-diligence и иных юридических практик. Вместе с тем правовое регулирование интеллектуальной собственности опосредует особые общественные отношения, которые связаны с нематериальными объектами. Можно отметить отсутствие существенной роли регулятора, например, в антимонопольном комплаенсе. Изучение такого юридического феномена, как IP-комплаенс, позволит выработать уникальные подходы к его применению, которые могут быть успешно применены на практике.

Цель внедрения IP-комплаенса

Для формулирования цели и задач IP-комплаенса следует изучить вопросы, которые он может решить, и возможный положительный эффект. Среди основных рисков можно выделить следующие: финансовые потери, утрата нематериальных активов и привлечение к ответственности за нарушение чужих прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД).

В основе таких финансовых издержек чаще всего лежат неурегулированный вопрос о служебном характере интеллектуальной собственности или имущественные претензии третьих лиц. Размер ущерба в таком случае измеряется миллионами и миллиардами рублей. Также следует учитывать утрату самой интеллектуальной собственности, например, если в соглашении не урегулирован вопрос о распределении прав на создаваемый РИД.

Любая компания в своей деятельности, так или иначе, использует интеллектуальную собственность, например, в рекламе, при производстве продукции или оказании услуг. Это потенциально влечет финансовые, трудовые, а иногда и репутационные издержки от участия в судебных или административных разбирательствах. Пожалуй, один из самых частых случаев – это использование чужого товарного знака, когда компания даже не осознает незаконность действий, полагая, что просто следует трендам рынка. Следовательно, риски отсутствия IP-комплаенса могут быть достаточно существенными для любой компании.

Оценив указанные риски, следует проанализировать и выгоду, которую может получить бизнес. Прежде всего необходимо сказать о защите от таких рисков. Важно подчеркнуть, что речь идет не об избавлении от любых опасностей, поскольку комплаенс позволяет лишь предотвратить возникновение критических ситуаций и предусмотреть смягчение негативных последствий. В контексте интеллектуальной собственности это может выражаться, например, в создании внутренних правил компании по работе с РИД.

Второй существенный плюс – коммерциализация РИД. В этом и состоит отличительная черта IP–комплаенса. Обычно комплаенс направлен на соответствие правовым стандартам и помогает избежать значительных штрафов за нарушение законодательства. IP-комплаенс в каком-то смысле более позитивный, поскольку, помимо гарантий безопасности, позволяет не упустить РИД и, как следствие, увеличить прибыль компании за счет вовлечения интеллектуальной собственности в бизнес-процессы. Так, если работник компании вовремя проинформирует о создании РИД своего работодателя, то менеджеры могут найти применение этой идее и коммерциализировать разработку.

Соответственно, польза от введения IP– комплаенса – это не только классическое страхование от рисков, но и получение дополнительного финансирования.

На основе изложенного можно определить две ключевые цели внедрения IP-комплаенса:

-

1) митигация финансовых, репутационных рисков, а также трудовых издержек;

-

2) коммерциализация интеллектуальной собственности.

Этапы внедрения комплаенса

После того как были определены основные цели IP-комплаенса, можно проанализировать особенности его внедрения. В целом, любой комплаенс сводится к работе с рисками, которую можно разделить на следующие этапы:

-

1) идентификация рисков;

-

2) анализ рисков;

-

3) митигирующие мероприятия;

-

4) поддержка комплаенса.

Эти четыре этапа традиционно рассматриваются как повторяющийся цикл. Так, говоря об антимонопольном комплаенсе, А.Н. Варламова отмечает, что «комплаенс-программу можно разделить на четыре обязательных этапа: выявление рисков, оценка рисков, минимизация рисков, корректировка работы системы, каждому из которых соответствует целый комплекс организационно-правовых мер» 2.

Рассмотрим указанные этапы более подробно.

Идентификация рисков

Анализируя зарубежный опыт, специалисты отмечают, что для этого этапа характерно соотнесение абстрактных рисков с деятельностью определенной компании: «идентификация рисков: определение основных рисков нарушения антимонопольного законодательства, с которым в своей деятельности, с учетом его специфики, может столкнуться хозяйствующий субъект» 3. Применительно к IP-комплаенсу с определенной долей условности можно выделить 4 группы рисков:

-

1) работа внутри компании,

-

2) партнеры и контрагенты,

-

3) работа с государственными органами

-

4) взаимодействие с третьими лицами.

Кроме того, на практике используют и иные классификации: географические риски, риски, связанные с видами бизнеса контрагента, иные риски, обусловленные спецификой контрагента 4.

В настоящей статье используется классификация, основанная на предмете риска.

Работа внутри компании предполагает изучение локальных вопросов бизнеса. Наиболее распространенные здесь риски – это утрата служебного РИД и споры об авторском вознаграждении.

Партнеров и контрагентов компании можно выделить в самостоятельную группу, поскольку необходимо учитывать интересы иного хозяйствующего субъекта. Наиболее часто встречающиеся риски: утрата РИД, созданного по договору, и нарушение контрагентами прав третьих лиц (регрессная ответственность).

Работа с государственными органами представляет собой опционное направление и применимо только к тем РИД, которые подлежат регистрации. В этом случае риски сводятся к отказу в регистрации РИД и пропуску сроков продления его регистрации.

И последняя, но самая обширная группа – третьи лица. Присутствующие здесь риски связаны с нарушением прав на чужую интеллектуальную собственность.

Следовательно, в рамках этапа идентификации должен получиться список направлений для дальнейшего анализа деятельности компании. Важно, что в зависимости от целей внедрения комплаенса и специфики бизнеса этот перечень может меняться. Например, для стартапа, у которого еще нет существенного пула контрагентов, более приоритетным направлением может быть настройка внутренних процессов в компании.

Определение возможных рисков позволяет выявить направления для анализа. Например, если у компании есть патенты, то для нее будет актуален риск пропуска сроков продления патентов.

Анализ рисков

Анализ включает изучение тех областей бизнеса, которые были обозначены при определении рисков. Например, риск пропуска сроков для продления патентов означает, что надо проанализировать сроки действия всех имеющихся патентов. Специалисты отмечают, что «оценивать должен специалист узкой сферы, иначе обычный юрист или оценщик рисков просто не сможет понять, что важно, а что нет: ему будет казаться важным абсолютно все, и он потеряется в деталях» 5. Отмечу, что исследованию и оценке необходимо подвергать не только документы, но и бизнес-процессы в целом: генерирование идей, производство продукции, маркетинговую компанию и т. п.

В результате такого анализа должен сформироваться перечень рисков/вопро-сов, которые нужно «закрыть» для «здорового» существования компании. Конечно, идеально было бы устранить все опасные моменты, которые были выявлены. Но в действительности бизнес всегда ориентируется на экономическую целесообразность тех или иных действий. В связи с этим следует составлять карту рисков для их ранжирования. Такая карта должна включать описание рисков, уровни вероятности и существенности негативных последствий. Кроме того, могут учитываться сложность внедрения митигирующих мероприятий и соответствующие затраты.

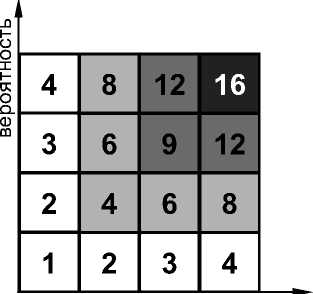

Для наглядности на примере классической матрицы (см. рис.) проанализируем все тот же риск с пропуском срока продления патента. Вероятность риска будет высокой, поскольку если вовремя не заплатить пошлину, то патент точно прекратит действие. Предположим, что это соответствует показателю «4». Степень негативных

негативные последствия

Матрица рисков последствий зависит от ценности патента и может быть выражена в его стоимости. Предположим, что это 1 миллион рублей. Если для нас эта сумма существенная, то и риск будет существенным. Присваиваем показатель «4». Получаем, что по нашей таблице этот риск получит коэффициент «16» – крайне высокая вероятность и существенные негативные последствия.

На практике могут использоваться и иные модели оценки рисков, например SWOT-анализ. Однако основная цель любого анализа вне зависимости от модели оценки заключается в расстановке приоритетов и определении основных направлений работы.

Митигирующие мероприятия

После ранжирования рисков можно приступать к митигации наиболее приоритетных из них. Этот этап представляет собой непосредственную работу над снижением рисков. На практике для этого может формироваться алгоритм действий, дорожная карта, необходимые для понимания сроков и контроля прогресса. Митигация рисков может выражаться в следующем:

-

• разработка политик, сводов правил, положений, регламентов;

-

• обучение сотрудников основам интеллектуальной собственности и ключевым правилам работы с ней;

-

• подготовка дополнительных соглашений и иных документов с третьими лицами;

-

• организация работы в компании с сообщениями о возможных нарушениях;

-

• введение системы поощрений для работников за выполнение требований комплаенса.

Таким образом, на этом этапе необходимо устранять отобранные риски, выполняя фактические действия: подписывать и принимать документы, проводить обучение и т. п.

Поддержка комплаенса

Соблюдение установленных правил и приверженность выработанным решениям являются неотъемлемыми элементами комплаенса. Другой важный элемент поддержки – периодическое или ситуационное обновление информации о рисках, например, один раз в месяц/год или перед заседанием совета директоров/общего собрания.

Многие компании все еще действуют «по старинке», назначая ответственного комплаенс-офицера или создавая соответствующий отдел. Некоторые организации используют для этого решения из области LegalTech, которые автоматизируют часть работы.

Основными элементами поддержки являются:

-

• учет;

-

• мониторинг;

-

• контроль;

-

• периодическая переоценка рисков.

Таким образом, на этапе поддержки комплаенса происходит оперативная работа с уже запущенной системой и выявленными рисками.

Зарубежный практический опыт опирается на схожую методологию. Так, законодательством Великобритании предусматривается четырехступенчатая система оценки антимонопольных рисков, в которую, помимо идентификации, оценки и снижении рисков, входит общий обзор 6.

Российское правовое регулирование также исходит из аналогичной совокупности действий, позволяющих создать и поддерживать комплаенс в компании. В статье 9.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» отмечается, что «для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства хозяйствующий субъект принимает внутренний акт (внутренние акты)… Указанные внутренние акты в совокупности должны содержать:

-

1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;

-

2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности;

-

3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

-

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними актами);

-

5) информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

Исходя из изложенного можно заключить, что IP-комплаенс обладает рядом специфических черт, которые обособляют и характеризуют его особенным образом. Во-первых – это эффект коммерциализации, поскольку IP-комплаенс помогает создавать и зарабатывать на профессиональном использовании интеллектуальной собственности. Во-вторых – масштабируемость. IP-комплаенс актуален как для крупных компаний, так и для стартапов. Все это свидетельствует о том, что и методология IP-комплаенса имеет особенности, несмотря на то что в целом она схожа с используемой в иных видах комплаенса.

Выводы

Подводя итог, можно отметить, что сам по себе юридический феномен комплаенса базируется на комплексном подходе к работе с рисками бизнеса. В частности, IP-комплаенс обладает особыми свойства- ми (например коммерциализация РИД), которые выделяют его из ряда других и позволяют говорить об особом статусе такого комплаенса. С практической точки зрения комплаенс в работе с интеллектуальной собственностью не только улучшает деловую репутацию компании, повышает ее статус и инвестиционную привлекательность, но и защищает организацию от финансовых потерь.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА«ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРЕДЛАГАЕТ:

полный комплекс работ по предпечатной подготовке текстов (редакторская и корректорская правка, верстка, вычитка верстки и внесение правки, разработка дизайн-макетов обложек книг)

выполнение только отдельных видов работ разработку рекламных модулей и блоков по желанию заказчиков изготовление баннеров для интернет-сайтов (простых и анимированных)

содействие размещению заказа на печать материалов в проверенной типографии и сопровождение заказа

Цены договорные, не выше среднерыночных, постоянным заказчикам скидки. Возможны все варианты оплаты.

Коллектив редакции работает в указанной области с 2001 года. С примерами ранее выполненных работ можно ознакомиться на сайте на странице «Услуги редакции».

Контакты редакции

Список литературы IP-комплаенс для бизнеса

- Food and Drug Administration. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration

- О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитной организации: указание Банка России № 603-У. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".

- Варламова А. Н. Правовые средства осуществления антимонопольного комплаенса // Конкурентное право. 2019. № 1. С. 5-9.

- Решетникова С. Б. Внедрение института комплаенса в российское конкурентное право: проблемы и возможные пути решения / Актуальные вопросы современного конкурентного права. Сборник научных трудов / отв. ред. М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2018. Вып. № 2. С. 106-110.

- Иванов Э. А. Антикоррупционный комплаенс - контроль в странах БРИКС: монография. М.: Юриспруденция, 2015. 136 с.

- Карпович О.Г., Трунцевский Ю.В. Особенности методологии современных комплаенс-программ // Юрист. 2017. № 18. С. 9-15.

- О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".