«Ирмосы прибыльные» знаменитого московского распевщика Федора Крестьянина (1606 г.)

Автор: Парфентьева Наталья Владимировна, Парфентьев Николай Павлович

Рубрика: Искусствоведение и культурология

Статья в выпуске: 30 (247), 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено авторскому произведению «Ирмосы прибыльные» Федора Крестьянина (ум. ок. 1607 г.), одного из самых выдающихся мастеров московской школы в древнерусском церковно-певческом искусстве.

Древнерусское музыкально-письменное искусство, авторские произведения, федор крестьянин

Короткий адрес: https://sciup.org/147150716

IDR: 147150716 | УДК: 783(470.5)

Текст научной статьи «Ирмосы прибыльные» знаменитого московского распевщика Федора Крестьянина (1606 г.)

Среди рукописей начала XVII в. из библиотеки государевых певчих дьяков обнаружен столбец, содержащий цикл из пяти ирмосов с ремаркой: «Сие ирмосы прибылныя взяты у Християнина. А писал он их сам на столпцы и знамя наложил на них он вновь лета 7114 (1606) августа. У нас писано 7115 (1606) декабря в 13 день, суботный»1. Здесь же имеется копия этого списка, в котором воспроизведена та же ремарка, но далее продолжено: «Исправлено с собою. И у него [Крестьянина] они писаны на столпце же скорописью, а речи старыя-де, из Ирмолоев старых»2. Наконец, еще список, но только одного ирмоса из данного цикла, находим в том же собрании с ремаркой: «Сии ирмос, перевод Християнинов. Глас 5, песнь 5: Огненныи ум Исаия»3.

Таким образом, мы имеем два полных списка всего цикла ирмосов и дополнительный список ирмоса «Огненныи ум», а также информацию не только об авторстве Федора Крестьянина, но и о точном времени создания цикла в августе 1606 г., о копировании и незначительной правке авторского варианта неким анонимным певчим дьяком 13 декабря 1606 г. Из указаний следует, что выдающийся московский мастер знамя «наложил» вновь, то есть создал свой певческий вариант («перевод»), а вот «речи» взял «старые», из «Ирмолоев старых»4.

Итак, Федор Крестьянин в августе 1606 г. выполнил собственный распев к пяти «прибыльным» (т.е. дополнительным) ирмосам 5-го гласа: Провидя духоме Аввакумо (песнь 4); Огненыи ум Исаия (песнь 5); Аггеломо отроки сохрани (песнь 7); Ца-реских детей молитва (песнь 8); Тя паче ума естественную Деву (песнь 9). Словесные тексты ирмосов раздельноречные, музыкальные тексты состоят из типовых попевочных формул 5-го гласа, сложные тайнозамкненные лицевые или фитные обороты отсутствуют. Соотношение знаков нотации и словесного текста является силлабическим, когда одно невменное начертание соответствует одному слогу. Певческий стиль определяется как знаменный.

Обратим особое внимание на то, что ирмосы, распетые Крестьянином, — «прибыльные», дополнительные. Следовательно, они не входят в число ирмосов, обязательно включавшихся в соответствующие сборники — Ирмологии. Действительно, цикл данных ирмосов — чрезвычайно редкое явление. Удалось обнаружить несколько списков цикла середины — второй половины XVI в. В одной из рукописей середины столетия ирмосы также определены как «прибылные»5. Этот список, а также еще один того же времени6, отражают единый (анонимный) распев цикла (обозначим его как А1), который кардинально отличается от перевода Федора Крестьянина. Список же 1590-х гг. имеет по сравнению с более ранними ряд различий на уровне замены нескольких формул другими, но в рамках единой структуры7. Исключение составляет лишь последний ирмос цикла «Тя паче ума», в котором значительно изменен формульный состав, в том числе благодаря включению единственной фиты, число формул здесь возросло до 10 (в варианте А1 их 9). Но в целом распев в списке 1590-х гг., подобно более раннему, также отличается от Крестьянинова перевода (этот усложненный анонимный вариант обозначим как А2).

Кардинальное различие Крестьянинова и анонимных переводов состоит в том, что последние состоят не из пяти, а из четырех ирмосов. В них отсутствует четвертое песнопение «Цареских детей молитва». Интересно отметить, что в рукописи 1590-х и 1601 гг. данный ирмос введен в цикл, но

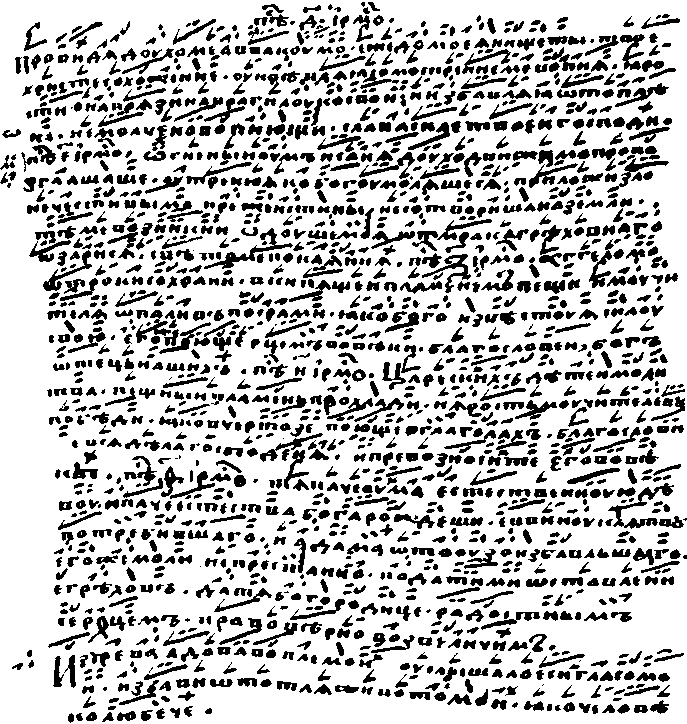

Федор Крестьянин. «Ирмосы прибыльные». Прижизненный список, 1606 г. (РГАДА. Ф.188. № 1586. Л. 1)

записан лишь его словесный текст без нотации8. С большой долей уверенности можно сказать, что первым его музыкально озвучил именно Федор Крестьянин в своем «переводе» 1606 г.

В рукописи, содержащей авторский цикл, после него следует еще один ирмос: «Из чрева адова». Он относится к 6-й песне 8-го гласа. Велико искушение отнести данное песнопение, помещенное сразу следом за авторскими, также творчеству прославленного мастера. Но, данный вариант распева находим уже в записи рубежа XV—XVI вв.9, а также в многочисленных списках Ирмологиев на протяжении XVI—XVII вв.10 Присутствует типовое песнопение и в рукописях, содержащих более ранние анонимные распевы цикла11. Следовательно, оно не является плодом творчества московского мастера Федора Крестьянина. К тому же запись песнопения, помещенного после авторского цикла прибыльных ирмосов, полностью совпадает с древней записью рубежа XV—XVI вв.

Как видим, Федор Крестьянин выполнил свой собственный музыкальный «перевод» уже существующих до него дополнительных ирмосов, увеличив их количество до пяти. Затем следом за авторским циклом он поместил еще один ирмос — «Из чрева адова», проявив себя здесь последова- телем древнейшей традиции исполнения данного песнопения. Крестьянин расположил его следом за прибыльными ирмосами, очевидно, для того, чтобы расширить число песнопений для исполнения в определенном ритуале. Кроме того, этот ирмос, видимо, должен был восполнить цикл, в котором песнопение 6-й песни отсутствовало.

То, что прибыльные ирмосы, о которых идет речь, редко встречаются в певческих рукописях, скорее всего, объясняется их особым предназначением. Смысловое содержание ирмосов связано с известным ветхозаветным преданием о чудесном спасении Ангелом трех праведных отроков из «пещи огненной», куда они были брошены вавилонским царем Навуходоносором. Исходя из содержания поэтических текстов, можно предположить, что они предназначались для исполнения в Пещном действе, которое совершалось в преддверии Рождества Христова. В Москве оно исполнялось в присутствии царя и митрополита (патриарха) в Успенском соборе Кремля. О пении в некоторых случаях дополнительных ирмосов 5-го гласа в конце действа упоминают наиболее полные варианты Чиновников12. Обратим также внимание на то, что к версии распева, созданной Крестьянином в августе 1606 г., государевы певчие дьяки обратились

13 декабря, то есть незадолго до проведения Пещно-го действа. Сохранились документальные сведения о том, что патриаршие певчие дьяки получали особое жалование за подготовку действа и за участие в нем самом. Государевы же певчие дьяки в действе не всегда принимали участие13. Но в 1606 г. Крестьянином было предпринято обновление музыкального содержания цикла прибыльных ирмосов 5-го гласа, который должны были исполнить дьяки царского хора14. Обратившись к новому переводу мастера, они, очевидно, приступили к репетициям, чтобы исполнить их в завершение действа. Возможно, поэтому цикл переписали в двух, а может быть, и в большем количестве копий.

Итак, на основе исследования знаменных рукописей библиотеки государевых певчих дьяков мы может сделать заключение, что Федор Крестьянин в августе 1606 г. выполнил собственный перевод цикла прибыльных (дополнительных) ирмосов 5-го гласа в знаменном стиле. Этот цикл ирмосов был введен в певческую практику ранее, но мастер создал их новую, собственную музыкальную версию. Цикл выдающегося распевщика относится к вершине авторского творчества, так как его вариант — самостоятельная композиция.

Обратимся к анализу цикла «Ирмосы прибыльные» с целью выявления особенностей авторского творчества выдающегося мастера. Прежде всего, необходимо предпринять сравнение перевода, выполненного Федором Крестьянином, с более ранними, анонимными вариантами. Безусловно, мастер должен был быть с ними знаком, и выполнил свою версию, исходя из предшествующего опыта.

Исследование включает следующие этапы: 1) формульно-текстологический анализ песнопений с выделением мелодических формул и присвоением им порядкового номера в том или ином ирмосе цикла; 2) сравнительно-формульный анализ анонимных и авторского циклов с целью выявления своеобразия их попевочного состава; 3) выполнение реконструкции мелодического содержания цикла; 4) выявление образно-смысловых связей текста и распева в авторском варианте.

Итоги формульно-текстологического анализа обобщены в специальной таблице.

Проведенное исследование двух анонимных (А1, А2) и авторского вариантов показало, что анонимные распевы цикла очень близки на протяжении первых трех ирмосов. Как уже указывалось, наибольшее различие наблюдается в завершающем ирмосе «Тя паче ума». В списке этого ирмоса 1590-х гг. (А2) слова «Адама ото юзо избавляшего» распеваются не одной, как в А1, а двумя формулами. Изменения формульного состава коснулись и всех пяти последующих формул данного ирмоса. Как уникальное явление отметим и появление здесь фиты над текстом «Радостеныме сердецеме».

И все же анонимные переводы А1 и А2 в целом скорее следует рассматривать как варианты одного и того же структурного решения. Вариант А2 — это робкая попытка выйти за рамки структуры, сформировавшейся в середине XVI в., с целью усложнить и разнообразить распев. Буквально через 5—6 лет эта цель будет блестяще достигнута выдающимся мастером Федором Крестьянином.

Формульно-текстологический анализ показал, что количественный состав формул всех трех вариантов цикла различается. Так, анонимный распев цикла А1 состоит из 34 попевок: первый ирмос включает 9, второй — 10, третий — 6, четвертый ирмос отсутствует, и, наконец, пятый включает 9 формул. Количество формул в анонимном распеве цикла А2 увеличено на 1 формулу за счет расширения их состава в последнем ирмосе «Тя паче ума» (34 попевки и 1 фита). Количество попевок в Крестьяниновом переводе иное — 54: первый ирмос состоит из 9, второй и третий — каждый из 10, четвертый — из 11 и пятый — из 14 попевочных формул. Если из этого числа убрать попевки 4-го ирмоса, отсутствующего в анонимных вариантах (А1 и А2), то все равно количество формул в Крестьяниновом распеве будет больше, чем в них — 43. В сравнении с авторским, анонимные варианты выглядит более скромными и рядовыми, без той внутренней скрытой динамики структурного развития, которая присуща переводу мастера. В цикле Крестьянина мы наблюдает некую закономерность: от ирмоса к ирмосу число формул нарастает: 9—10—10—11—15. Знаменитый распевщик сознательно решает творческую задачу постепенного развития музыкальной ткани.

Обратимся к анализу попевочного состава циклов. В целом общий попевочный фонд Крестьянинова перевода составляет 15 формул, в попевочном фонде анонимных версий по 10 формул. Выявляются и единые для всех трех циклов формулы, составляющие некий общий фонд. Крестьянинов распев насчитывает шесть единых формул с вариантом А1 и семь формул с вариантом А2. Между собой анонимные переводы различаются всего лишь одной формулой. Как видим, авторский распев базируется на большем количестве попевочных формул, при этом лишь около половины из них восприняты из предшествующих более ранних анонимных вариантов.

Рассмотрим формулы, которые привнесены Федором Крестьянином и отличают его распев. Наиболее самостоятельны и не имеют аналогов в анонимных циклах попевки № 1, 8—14 (см. таблицу). Наиболее часто встречаются попевки № 5 (15 раз), № 4 (10), № 2 (8), № 3 (7), № 1 (3), № 8 (3), № 12 (2); прочие — № 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 — встречаются по одному разу. В дальнейшем будет показана закономерность использования тех или иных формул в авторском переводе.

Итак, исходя из анализа только лишь количественных формульно-структурных параметров, можно с уверенностью заключить, что авторский цикл Федора Крестьянина — это самостоятельное произведение. Он более развит, включает большее количество песнопений и формул. Мастер выполнил задачу создания более сложного и развернутого цикла ирмосов, обновив формульный состав и дав новое структурное решение композиции.

Следующий этап сравнительно-формульного анализа анонимных и авторского распевов цикла включает выявление своеобразия авторского перевода Федора Крестьянина на основе словесномузыкальных связей. Нами применяется следующий

Таблица

Расположение мелодических формул в песнопениях цикла «Ирмосы прибыльные» Федора Крестьянина

Обратимся к первому ирмосу. Мастер отказался в нем следовать анонимному прототипу по принципу подобия и создал новый более совершенный перевод. Он по-новому организовал строки как словесно-музыкальные единства15.

|

Текст (строки) |

Формулы |

|

Первая часть : |

|

|

1. Провидя духоме Аввакумо. |

1 + 2 |

|

2. Еже домо ея нищеты. |

3 |

|

3. Твое Христе сохожение. |

4 |

|

4. Укрепляя сомотрениеме вопия. |

5 |

|

Вторая часть : |

|

|

5. Яростию напрязи на враги луко свои. |

2 |

|

6. И избавляя ото плена. |

5 |

|

7. Немолчено вопиющи. |

4 |

|

8. Слава силе твоеи Господи. |

5 |

Обращает на себя внимание трехкратное повторение формулы «долинка» (№ 5). В ее интонационном строе присутствует скачок на кварту вверх. Скачки в знаменном распеве — явление редкое, поэтому они привлекают внимание, являясь ярким выразительным средством. Долинкой мастер обозначает завершение первой и второй частей гимнографического текста, а также делит вторую часть на предложения. Роль долинки определим как «совершенное» кадансирование. Роль финалиса также выполняет формула «кулизма» (№ 3), которая завершает первое предложение первой части.

Обратим внимание на начало ирмоса. Авторское песнопение Федора Крестьянина открывается по-певкой «хамила» (№ 1). В анонимных вариантах эта формула отсутствует. Она не входит в общий формульный фонд и введена впервые самим Крестьянином. Интересно, что хамила в своем звучании имеет восходящий квартовый ход, что роднит ее с распевом долинки, доминирующей в качестве типизированного финалиса. Следовательно, мастер неслучайно вводит хамилу. Восходящий квартовый скачок приобретает значение ключевого, становится особым знаком авторского распева ирмоса. Так по-особому мастер на интонационном уровне маркирует начало и завершение первой части.

Велика в формообразовании и роль формулы № 2. Благодаря рифмованию этой формулой 1-й и 5-й строк мастер отмечает начало крупных частей песнопения. Это — специальный структурно-образующий прием. То же касается рифмования формулами № 4 и № 5 последующих 3-й—4-й и 7-й—8-й строк как завершающих крупные части ирмоса.

При построчном сравнении анонимных и авторского песнопений ни одна формула в их строках не совпадает. Федор Крестьянин полностью изменил формульный состав на одних и тех же участках словесного текста, но сохранил число формул — 9, из которых 5 относятся к общему формульному фонду. Он создал совершенно самостоятельную структуру, обозначив в качестве ключевой интонации восходящий квартовый скачок в первой строке.

Крестьянинов перевод второго ирмоса «Огненыи ум Исаия» содержит 10 формул16.

|

Текст (строки) |

Формулы |

|

Первая часть : |

|

|

1. Огненыи ум Исаия |

5 |

|

2. Духо движимо провозглашаше. |

4 |

|

3. Утренюя ко Богу молишеся. |

4а |

|

4. Приложи злонечестивымо /преже истины. |

5 + 4 |

|

5. Не сотвориша на земли. |

3 |

|

Вторая часть : |

|

|

6. Теме возникни/о душе моя |

2 + 6 |

|

7. От мрака греховнаго озарися. |

5 |

|

8. Светоме покаяния. |

5 |

Начало второго ирмоса (строки 1—2) — это зеркальное отражение завершения первого (строки 7—8) варьированием формул № 4 и № 5. Повторением попевки «долинка» Крестьянин преодолевает разрыв между ирмосами, объединяя их. Эта формула, оставаясь носителем ключевой квартовой интонации, теряет в первой строфе второго ирмоса свою роль финалиса. Показано, что долинка может быть начальной в озвучивании предложения, а роль завершения переходит в первой строфе второго ирмоса, к формуле № 4а, а затем — к № 3 (кулизме). Начало новой части обозначено формулой № 2, которая присутствовала в начальных строках частей первого ирмоса. Таким образом, данная формула сохраняет свою структурную функциональность начального построения. Шестая строка ирмоса на словах «О душе моя» благодаря введению новой формулы (№ 6) становится кульминационной. Ее яркий высокий напряженный распев уравновешивается двумя строками с попевкой «долинка», к которой вновь возвращается значение типизированного «совершенного» каданса. Вспомним, что первый ирмос также завершился этой попевкой.

Полностью сменив последовательность формул, строчную организацию распева, Федор Крестьянин все же испытал на себе влияние анонимного варианта. Так, он начинает свой перевод второго ирмоса со статьи светлой, как и в анонимном распеве. Кульминационной зоной, также как и в предшествующем варианте, у Крестьянина становится распев молитвенного обращения: «Теме возникни, о душе моя». Мастер также воспринял традицию озвучивания этих слова двумя усложненными формулами, но сами формулы заменил.

Следующий, третий ирмос — «Аггеломо отроки сохрани».

|

Текст (строки) |

Формулы |

|

Первая часть : |

|

|

1. Аггеломо/ отроки сохрани. |

2а + 5 |

|

2. В кипящеи пламенем пещи. |

4 |

|

3. И мучителя/ опалив посрами. |

2 + 5 |

|

Вторая часть : |

|

|

4. Яко Бого известуя/ силу свою. |

3 + 4 |

|

5. Его же поюще/ рцем во веки. |

8 + 5 |

|

6. Благословен Бог отец наших. |

15 |

Отметим, что в анонимном варианте этот ирмос решен скромными средствами: структура формируется всего лишь из четырех попевок, 1-я и 4-я не повторяются, 2-я рифмуется с 6-й, 3-я — с 5-й.

У Крестьянина вновь связующий переход от одного ирмоса цикла к другому осуществляется благодаря ключевой формуле «долинка». Она завершает второй ирмос и первую строку третьего ирмоса. Последний открывается формулой № 2, роль которой — открывать начальные разделы строф (как это было в предыдущих ирмосах). Долинка, завершая первую строку третьего ирмоса, теряет функцию «совершенного» полного кадансирования, как это уже было в первой строке второго ирмоса. Роль такого кадансирования переходит к формуле № 4. Третья строка согласуется своим распевом с первой строкой ирмоса, что отражает синтаксический параллелизм словесного текста:

1. Аггеломо / отроки сохрани (2 + 5)

-

3. И мучителя / опалив посрами (2 + 5).

Кульминационной зоной ирмоса мастер избирает четвертую строку: Яко Бого известуя / силу свою (3 + 4).

Мелодические взлет и насыщенность развития распевщик уравновешивает финальными строками с ярко выраженным завершением благодаря ключевой формуле № 5 и новой формуле № 15, которая впервые благодаря ритмическому торможению по-новому завершает ирмос, внося в распев разнообразие.

Четвертый ирмос цикла, как уже отмечалось, отсутствует в более ранних списках. По всей вероятности, московский мастер создал собственную авторскую композицию.

|

Текст (строки) |

Формулы |

|

Первая часть : |

|

|

1. Цареских детей молитва. |

1 +3 |

|

2. Пещныи пламень прохлади. |

4 |

|

3. И ярость мучителеву победи. |

5 |

|

Вторая часть : |

|

|

4. Яко в чертозе/ поющее/ глаголах. |

2 + 8 + 5 |

|

Третья часть : |

|

|

5. Благословите/ вся дела Господеня |

9 + 10 |

|

6. И превозносите/ его во векы. |

11+12 |

Федор Крестьянин использует в песнопении 10 разновидностей формул, вводит четыре новых попевки. Встраивание четвертого песнопения в цикл происходит следующим образом. Мастер отказывается от приема рифмования строк единой формулой, исключение составляет ключевая попевка «долинка», которой завершается первая и вторая части, как это было, например, в первом ирмосе или во второй части второго ирмоса. В четвертом песнопении цикла можно обнаружить и другие параллели. Его начало обозначено, как в первом ирмосе, попевкой «хамила», содержащей ключевой квартовый ход. Но мастер не повторяет дословно музыкальный материал первой строки первого ирмоса, а подходит более гибко, заменяя вторую формулу строки:

ирмос 1, строка 1 — 1 + 2;

ирмос 4, строка 1 — 1 + 3.

Интересно, что вторую строку четвертого ирмоса Крестьянин распевает формулой № 4. Ею же распето словосочетание «В кипящем пламени пещи» в третьем ирмосе:

ирмос 4, строка 2: Пещным пламень прохлади; ирмос 3, строка 2: В кипящем пламени пещи.

Так единой формулой подчеркнута близкая сонорика поэтического текста. Что касается кульминационной зоны, то она находится в четвертой строке, открывающей новую, вторую часть ирмоса. Эта формула № 2 отмечена и в других начальных строках частей: например, во втором и в третьем ирмосах. Такова ее функциональная принадлежность.

Завершается песнопение молитвенным обращением (строки 5—6), которое полностью строится на новых попевочных формулах. Новизна привлекает к этой части особое внимание, акцентирует значение слов.

Особенно самобытным и независимым от анонимных вариантов стал распев пятого ирмоса цикла выдающегося мастера.

|

Текст (строки) |

Формулы |

|

Первая часть : |

|

|

1. Тя паче ума/ естественную Деву. |

1 + 2 |

|

2. И паче естества/ Бога рождеши. |

12 + 3 |

|

3. Еввину клятву потребившаго. |

5 |

|

4. И Адама/ ото узо избавльшаго. |

13 + 3 |

|

Вторая часть : |

|

|

5. Его же моли/ непрестанно. |

4 + 14 |

|

6. Подати ми/ оставление грехов. |

2 + 4 |

|

7. Да тя Богородице. |

3 |

|

8. Радостным/ сердецем |

8 + 5 |

|

9. Правоверно возвеличим. |

5 |

Подобно первому ирмосу, песнопение начинается строкой, содержащей формулу № 1 с ключевым квартовым ходом и формулу № 2. В качестве финалисов первого и второго предложений первой части используется формула № 3 (кулизма). По-певка «долинка» (№ 5), также обладающая ключевой интонацией восходящей кварты, открывает второе предложение первой части, перекликаясь интонационно с первой формулой. Попевкой № 4 начинается и завершается молитвенное обращение, составляющее первое предложение второй части. Кулизма (формула № 3) завершает это предложение (строка 7). Второе предложение второй части завершается двукратным исполнением попевки «долинка», в которой вновь звучит ключевой интонационный квартовый ход, обрамляющий весь цикл. Кульминационная зона приходится на четвертую и пятую строки, когда появляется новые попевки № 13 и 14. Особенно развита мелодически кульминационная четвертая строка.

В результате проведенного исследования мы приходим к следующим выводам. Выдающийся московский мастер Федор Крестьянин создал свой цикл «Ирмосы прибыльные», используя следующие приемы. Структурное разделение музыкального материала у него тесно взаимодействует с содержанием гимнографического текста. Начало каждой фазы образно-смыслового развития песнопения подчеркивается музыкальными средствами формообразования. Характерными признаками деления песнопения на крупные части являются: повторы тех или иных формул в аналогичных моментах формы; кульминационные зоны, совпадающие с началом частей или предложений. Музыкальные средства формообразования выполняют еще и смысловую функцию. Мастер владел приемами акцентирования наиболее важных разделов поэтического текста, наиболее значимыми из которых являлись: деление песнопения на строки при помощи типизированных концовок, изменение высоты звучания для обозначения кульминационных зон песнопений, рифмование строк едиными формулами и др.

Выявленные приемы формообразования и средства раскрытия содержания гимнографического текста не были изобретены мастером лично. Они складывались на протяжении веков, образуя некие канонические правила. Владели этими приемами и анонимные создателями распевов к циклу ирмосов. Но характер использования этих приемов и средств Федором Крестьянином свидетельствует о многообразном и индивидуальном их развитии. Самым значительным творческим достижением мастера можно считать акцентирование ключевым восходящим квартовым ходом первых строк каждого ирмоса, его деление на части, завершение предложений и строф. Эта ключевая интонация объединяет все ирмосы в единое целое. Еще одним средством объединения стал авторский прием повторения последней по-певки ирмоса в начальной строке поющегося следом за ним. Отметим тонкое подчеркивание едиными попевками строк, близких по сонорике, по синтаксическому параллелизму.

Итак, в своем цикле «Ирмосов прибыльных» Федор Крестьянин еще раз продемонстрировал за- мечательное мастерство выдающегося распевщика. Особенная ценность цикла в том, что он представляет собой редчайший пример авторского произведения, обладающего собственным, неповторимым композиционным решением, не имеющим аналогов в прошлом. Этот цикл — редчайший пример высшего проявления степени творческой свободы в условиях средневекового канона, а также свидетельство того, что имя мастера не случайно стоит в ряду имен великих деятелей русской средневековой культуры.

Список литературы «Ирмосы прибыльные» знаменитого московского распевщика Федора Крестьянина (1606 г.)

- РГАДА. Ф. 188. №1 586. Л. 1-1об.

- Пар-фентьев Н. П. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре Российского государства XVI-XVII вв.: Школы. Центры. Мастера. -Свердловск: УрГУ, 1991. -С. 100.

- РГАДА. Ф. 188. № 1586. Л. 2-2об.

- РГАДА. Ф. 188. № 1573а. Л. 42.

- Парфентьев Н. П. Выдающийся московский распевщик XVI -начала XVII в. Федор Крестьянин и его произведения//Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. тр. -Челябинск: ЮУрГУ 2003. -Вып. 2. -С. 46-59

- Парфентьев Н. П., Парфентьева Н. В. Хроника творческой деятельности Федора Крестьянина в 1598-1607 гг.//Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. тр. -Челябинск: ЮУрГУ 2006. -Вып. 4 -С. 100-129

- Parfentjev N. P. About Activity of Feodor Krest'janin -the Master of Musical-Written Art of XVI -the Beginning XVII Centuries//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2009. -V 2 (3). -P. 402

- РГБ. Ф. 113. № 245 (серед. XVI в.). Л. 87-91об.

- РНБ. Кир. Бел. № 652/909 (1558 г.). Л. 212 об.-216.