Ископаемые растения казанского яруса Среднего Поволжья

Автор: Моров В.П., Наугольных С.В., Варенов Д.В., Варенова Т.В., Морова А.А., Сидоров А.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 1 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Впервые приведен общий обзор таксономического состава флоры казанского яруса Среднего Поволжья на основе изучения нескольких местонахождений растительных остатков (Новый Кувак-1, Новый Кувак-2, Бузбаш, Исаклы), расположенных в Самарской области. Рассмотрена история изучения среднепермской (казанской) флоры Самарской области и сопредельных территорий. Описаны палеоландшафтные и палеоклиматические условия произрастания растительности в течение казанского века среднепермской эпохи в пределах Среднего Поволжья.

Пермская система казанский ярус поволжье самарская область птеридофиты голосеменные палеоботаника

Короткий адрес: https://sciup.org/148314561

IDR: 148314561 | УДК: 551.736.3:561:58

Текст научной статьи Ископаемые растения казанского яруса Среднего Поволжья

Местонахождения растительных остатков пермского возраста (в первую очередь, казанского века) на территории Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья (рис. 1) известны в течение длительного времени. На территории современного Татарстана казанская флора изучалась начиная с конца XIX в. Первые ботанические описания ископаемых растений пермского возраста из разрезов Нижнего Прикамья были опубликованы И.Ф. Шмальгаузеном (1887). Затем последовало планомерное изучение, результаты которого были опубликованы в работах выдающегося российского палеоботаника М.Д. Залесского (1927; Zalessky, 1929, 1937 и др.). Прикамские пермские флоры были сопоставлены Залесским с одновозрастными флорами из уфимских, казанских и татарских отложений Среднего и Южного Приуралья, описанными С.С. Куторгой, Г.И. Фишером фон Вальдгей-мом, А. Броньяром и Э.И. Эйхвальдом (Ku- torga, 1838, 1844; Fischer von Waldheim, 1840, 1847; Brongniart, 1845; Эйхвальд, 1854, 1861). С.В. Мейен (1971) в обзоре последовательности пермских флор Русской платформы и Приуралья дал обобщенную характеристику казанской флоры, основанную как на разрезах Нижнего Прикамья, так и более северных районов Русской платформы, примыкающих к Тиману и Печорскому угольному бассейну. Помимо указанных выше работ, необходимо отметить публикацию В.П. Владимирович (1984), где была предпринята попытка реконструкции палеоландшафтов казанского века в районе нижнего течения р. Камы на основании тафономических закономерностей в распределении растительных остатков. Наконец, в обобщающей монографии Н.К. Есауловой (1986) были изложены на качественно новом уровне представления о таксономическом составе казанской и отчасти татарской флор данного региона (подробный

исторический обзор см. в: Наугольных, 2007).

Для Среднего Поволжья одно из наиболее ранних упоминаний находок ископаемых растений пермского возраста, обнаруженных в мергелях, обнажающихся в нескольких разрезах по р. Шунгут, приведено в геологическом описании региона, сделанном П.А. Ососко-вым (1886) со ссылкой на находки А.М. Зайцева, сделанные ранее, в 1880 г. Ососков даёт предварительное описание нескольких местонахождений с отпечатками листьев верхнепермских папоротников и, возможно, пте-ридоспермов, хвощевидных, ранних хвойных, однако ботаническое описание собранных растительных остатков в этой публикации отсутствует (обсуждение см. в: Варенов и др., 2012а,б).

С площади распространения отложений казанского яруса на территории Самарской области имеются отдельные упоминания об окаменелой древесине (Ерофеев, 1982). Выдающийся геолог Самарской области, краевед Н.Л. Небритов, весьма интересовавшийся распространением местонахождений ископаемых растений, помимо древесины лишь однажды упоминает об обнаружении отпечатков листьев растений (1930-е гг., у с. Старое Резяпкино в верховьях р. Черемшан; Небритов, Сидоров, 2003; Небритов, 2003). В.И. Рачитский с соавторами (1969) для пермских отложений Среднего Поволжья указывает находки ископаемых листьев и окаменелую древесину «кордаитов» (Сидоров, 2009, 2012). В ряде музеев Самарской области хранятся собранные в разное время растительные остатки пермского возраста, однако они, как правило, должным образом не описаны и не имеют точных стратиграфических и географических привязок.

Новый этап в изучении пермской флоры Самарской области обозначился в последние годы, когда краеведами-энтузиастами в отложениях казанского яруса был обнаружен ряд новых местонахождений ископаемых растений, отличающихся хорошей сохранностью (рис. 2-8, табл. I-IX).

В 2004 г. В.П. Моровым было обнаружено местонахождение с остатками побегов членистостебельных, позднее названное Новый Кувак-2 (табл. XIV, 2). В 2008 г. А.А. Сидоровым (Геологический музей СамГТУ) было открыто местонахождение растительных остатков уникальной сохранности с высоким видовым разнообразием, получившее название Новый Кувак-1 (табл. XIII, 1-2), где до этого была известна только окаменелая древесина. В 2009 г. было открыто местонахождение Бузбаш (табл. XV, 2) с богатым флористическим комплексом (Варенов и др., 2012а). Это открытие стало возможным благодаря работе совместной экспедиции отдела природы Самарского областного историкокраеведческого музея им. П.В. Алабина (СОИКМ) и Геологического музея Самар-

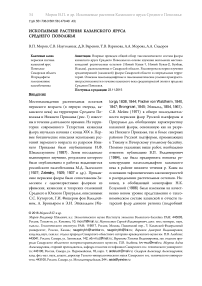

Рис. 1. Географическое расположение местонахождений Новый Кувак и Бузбаш, а также других важных местонахождений растительных остатков казанского возраста, находящихся в Поволжье и Приуралье

1 – Кызыл-Байрак; 2 – Котловка; 3 – Тарловка; 4 – Новый Кувак; 5 – Бузбаш, 6 –Исаклы

The geographical location of the Novy Kuvak and Buzbash localities, as well as other important locations of remains of plants of the Kazanian stage in the Volga and Ural regions

1 – Kyzyl-Bairak; 2 – Kotlovka; 3 – Tarlovka; 4 – Novy Kuvak; 5 – Buzbash; 6 – Isakly

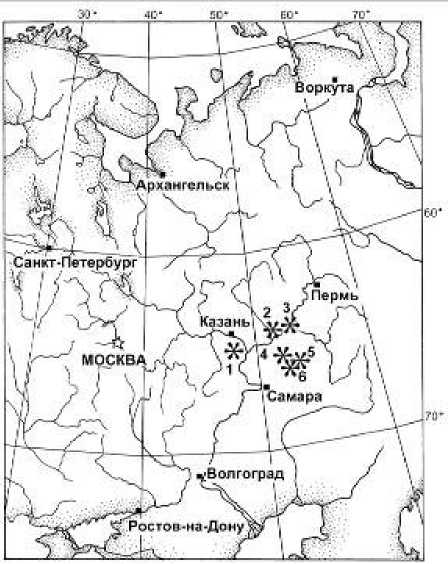

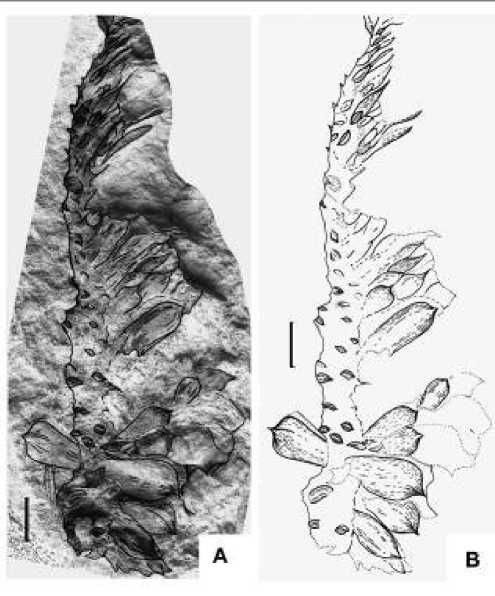

Рис. 2. Облиственный побег бовманитового Sphenophyllum stouckenbergii Schmalhausen; A – графическая дешифровка морфологии растительного остатка (line tracing); B – интерпретационная прорисовка побега. Местонахождение Исаклы; средняя пермь, казанский ярус Длина масштабной линейки – 1 см

Leafy shoot of Bowmanitean Sphenophyllum stouckenbergii Schmalhausen; A – the graphical decoding of morphology of remain of plant (line tracing); B – interpretive drawing of the shoot. The Isakly location; middle Permian, the Kazanian stage

The length of the scale bar – 1 cm

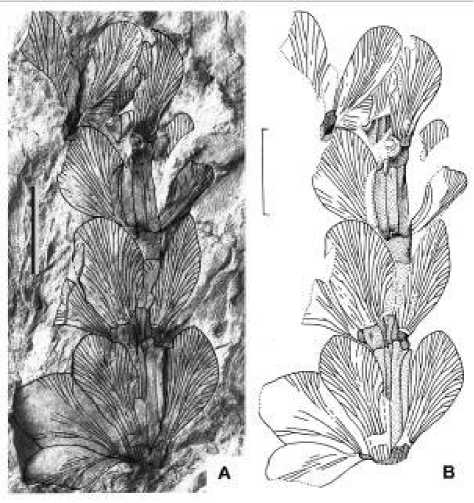

Рис. 3. Реконструкция облиственного побега бовманитового Sphenophyllum stouckenbergii Schmalhausen

Длина масштабной линейки – 1 см

The reconstruction of leafy shoot of Bowmanitean Sphenophyllum stouckenbergii Schmalhausen

The length of the scale bar – 1 cm

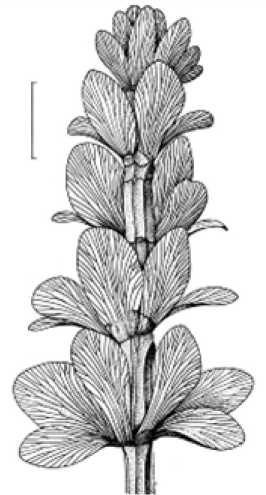

Рис. 4. Compsopteris salicifolius (Fischer) Naug., строение двух простоперистых листьев, возможно, принадлежавших одной вайе, имевшей вильчатую конструкцию с дихотомирующим рахисом. Местонахождение Новый Кувак-1, Самарская область; казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

Compsopteris salicifolius (Fischer) Naug., the structure of the two simply pinnate leaves, possibly belonging to a single frond, having a forked design with dichotomizing rachis. The Novy Kuvak-1 location, the Samara province; the Kazanian stage The length of the scale bar – 1 cm

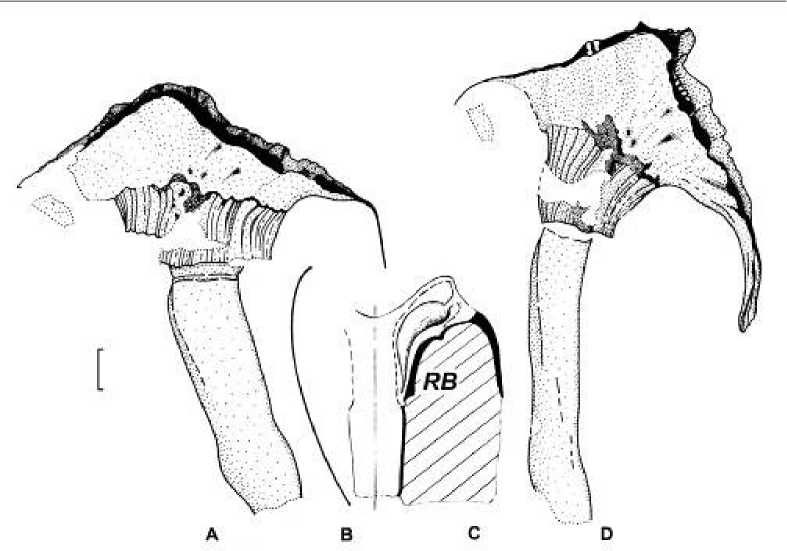

Рис. 5. Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov. Строение голотипа 1317; местонахождение Новый Кувак, Самарская область; казанский ярус. A – фронтальная прорисовка; B – характер изгиба отпечатка ножки семеносного диска (в поперечном сечении); C – морфологическая интерпретация строения репродуктивного органа, косой штриховкой показан матрикс, RB – гофрированное лентовидное кольцо в продольном сечении; D – латеральная прорисовка.

Длина масштабной линейки – 1 см

Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov. The structure of the holotype 1317, the Novy Kuvak-1 location, the Samara province; the Kazanian stage. A – front drawing; B – the flection character of the seed-bearing disc stalk of the impression (in cross-section); C – morphological interpretation of the structure of the reproductive organ, matrix is shown oblique-hatched, RB – goffered ribbon-like ring in longitudinal section; D – lateral drawing

The length of the scale bar – 1 cm

ского государственного архитектурностроительного университета. Местонахождение Бузбаш было обнаружено в действующем карьере у пос. Бузбаш. К сожалению, данных о геологии и стратиграфии этого местонахождения пока крайне мало.

При критическом пересмотре данных о местонахождениях, расположенных в бассейне р. Шунгут, приведённых в работе П.А. Ососкова (1886), в 2013 г., нами обнаружено единственное незначительное местонахождение с остатками хвощевидных Para-calamitina sp., сохранившихся в крупных блоках мергеля, находившихся вне коренного залегания. Местонахождение расположено непосредственно выше автодорожного моста на трассе Самара – Уфа и не корреспондируется ни с одним из местонахождений, указан- ных Ососковым, в настоящее время недоступных по причине слабой обнажённости или застройки. В 2013 г. при проверке сообщения Исаклинского районного музея совместной экспедицией СОИКМ и Института экологии Волжского бассейна РАН было обнаружено уникальное Исаклинское местонахождение (табл. XIII, 3, XV, 1) ископаемых растений казанского века. Флористический комплекс этого местонахождения включает остатки гидро- и гигрофильных растений, произраставших в хорошо увлажненных околоводных экотопах. Исаклинское местонахождение отличается прекрасной сохранностью и высоким разнообразием растительных остатков. Исаклинский фитоориктоценоз по количеству растительных остатков является одним из наиболее богатых местонахождений перм- ских растений в Самарском Поволжье. Большое значение имеет автохтонность захоронения большинства растительных остатков в Искалинском местонахождении, что позволяет изучить экологические связи между отдельными растительными группировками (Наугольных и др., 2014).

Стратиграфический очерк

Среднепермские отложения имеют очень широкое распространение на территории Среднего Поволжья – Нижнего Прикамья и хорошо обнажены на значительной части этого региона. Они представлены казанским и уржумским ярусами. Отложения уфимского

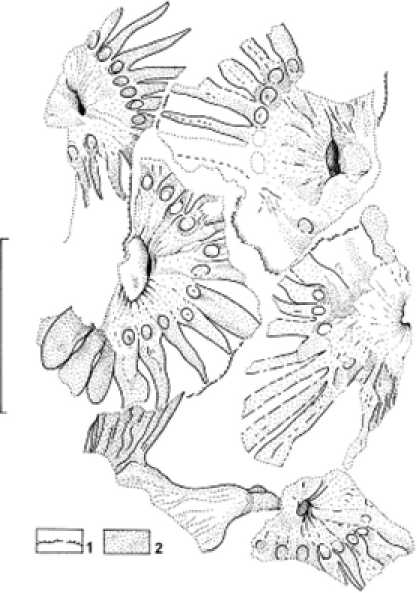

Рис. 6. Peltaspermum morovii Naug. Интерпретационная прорисовка голотипа 2975 Условные обозначения: 1 – уступы поверхности, образованные неровностями скола, риски направлены в сторону понижения рельефа; 2 – естественная поверхность растительных остатков (в данном случае, на семеносных дисках – адаксиальная поверхность). Местонахождение Новый Кувак-1. Средняя пермь, казанский ярус.

Длина масштабной линейки – 1 см Peltaspermum morovii Naug.

The interpretive drawing of the holotype 2975 Legend: 1 – surface ledges formed by the cleavage irregularities, the marks are directed downward relief; 2 -natural surface of the remain of plant (in this case, adaxial surface of the seed-bearing disks). The Novy Ku-vak-1 location; middle Permian, the Kazanian stage.

The length of the scale bar – 1 cm

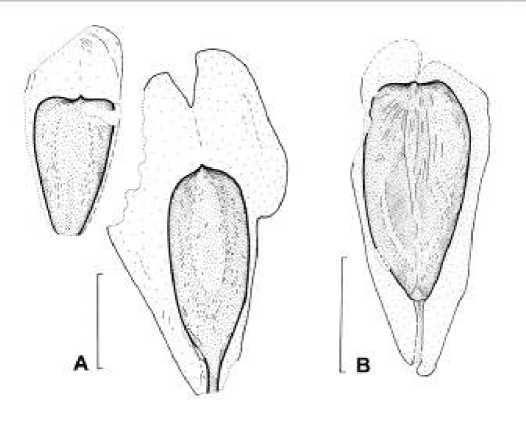

Рис. 7. Женский репродуктивный орган

Suchoviella sp., представляющий собой кистевидное собрание семян с хорошо развитой апикальной крылаткой. A – графическая дешифровка морфологии остатка; B – интерпретационная прорисовка, основанная на том же остатке. Местонахождение Новый Кувак-1 Длина масштабной линейки – 1 см Female fructification Suchoviella sp., which is a racemose assemblage of seeds carriing well-developed apical wing. A – the graphical decoding of morphology of remain of plant; B – interpretive drawing bazed on the same remain of plant. The Novy Kuvak-1 location.

The length of the scale bar – 1 cm

Рис. 8. Megasylvella sp. Изолированные семена с хорошо развитой крылаткой, идентичные семенам, сохранившимся в прикреплении к семеносному органу Suchoviella sp., изображенному на рис. 7. Местонахождение Новый Кувак-1 Длина масштабной линейки – 1 см Megasylvella sp. Isolated seeds carriing well developed wing, identical to seeds preserved in the attachment to the seedbearing organ Suchoviella sp., as shown in Fig. 7. The Novy Kuvak-1 location.

The length of the scale bar – 1 cm яруса известны только в восточной части этой территории и представлены континентальными красноцветными толщами небольшой мощности, относящимися к шешмин-скому горизонту. Литологически шешмин-ский горизонт в Среднем Поволжье и Нижнем Прикамье представлен переслаиванием континентальных красноцветных и пестроцветных алевролитов, песчаников и глин, с подчиненными прослоями мергелей и доломитов лагунного происхождения.

Отложения казанского века на описываемой территории выходят на поверхность в зонах тектонических сводов – Жигулёвско-Пугачёвского, Южно-Татарского, СевероТатарского. Они подразделяются на два стратиграфических горизонта – немдинский [нижнеказанский подъярус, калиновская свита] и поволжский [верхнеказанский подъярус] (Васильева и др., 2010). Детальное расчленение казанских отложений территории изначально представляло собой довольно сложную задачу вследствие ритмичных эпей-рогенических колебаний, приведших к появлению нескольких седиментационных циклов с многократной сменой различных типов по- род как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

В центре рассматриваемой территории в казанское время существовал режим закрытого моря, позднее сменившегося обширной лагуной. Седиментационные ритмы здесь представлены чередованием карбонатных и сульфатных отложений с незначительной примесью терригенного материала. С запада этот бассейн был ограничен относительно высокой карбонатной платформой, затронутой денудацией. Для обеих этих зон остатки высших растений пока не известны. В северовосточной части региона чередование режимов моря и лагуны нарушалось эпизодами накопления значительных объёмов терриген- ного материала, приносимого водными потоками с Палео-Урала в периоды регрессий и в интервалы воздымания горного сооружения. При этом «волны» терригенного материала захватывали всё большие площади, и береговая линия большинства очередных трансгрессий смещалась в юго-западном направлении. Одновременно с этим к западу смещалась и ось прогиба. Эта же тенденция сохранялась в уржумское и в последующее северодвинское время, но периоды низкого стояния территории сопровождались накоплением озёрнолагунных осадков.

По данным Н.Н. Форша (1955), в пределах Самарской области отложения, в настоящее время сопоставляемые с немдинским горизонтом, несогласно залегают на сильно размытой поверхности доломитов сакмар-ского возраста, а в зоне развития уфимского яруса – на пестроцветных отложениях шеш-минского горизонта. Мощность немдинского горизонта относительно выдержана и составляет 50-60 м (в среднем течении Сока до 100 м). В восточной части территории (ЮжноТатарский свод) выделяется три цикла седиментации, снизу вверх: (1) байтуганская, (2) камышлинская и (3) барбашинская (=красноярская) толщи. Граница морских и лагунных отложений к концу раннеказанско- го времени мигрировала на запад от устья Белой до правобережья Шешмы и устья Вятки. При этом вся эта территория представляла собой систему пенепленизированных равнин, лагун, морских мелководий, отмелей и кос, сложенных песками с косой слоистостью и морской фауной. В двух верхних циклах в верхнем течении Сока (от р. Уксада) и восточнее значительную роль играют прибрежно-морские песчаники. Перед отложением верхнеказанских толщ, существует континентальный перерыв (Форш, 1955). На территории Татарстана в основании нижнеказанских отложений дополнительно выделяют проблематичную бугульминскую толщу, объединяющую озёрные и прибрежные континентальные образования верхней зоны шешмин-ского горизонта (Игнатьев, 1977).

Поволжский горизонт на описываемой территории подразделяется снизу вверх на три свиты - гидрохимическую, сосновскую и сокскую (Васильева и др., 2010). Первая представлена в юго-западной части территории сульфатной толщей, а в центральной части Бузулукской впадины (на юго-востоке и юге территории) сульфатными и галогенны- ми породами, заполняющими крупную депрессию. При этом мощность бассейновых немдинских отложений (калиновской свиты)

в направлении от Нурлата через Исаклы к

Бугуруслану значительно уменьшается. Этот феномен обычно связывается с первоначаль- ным глубоким размывом калиновской свиты

(Государственная..., 1961)

и позднейшим

погружением. Однако в работе В.П. и Г.И. Твердохлебовых (2012) устанавлено, что гидрохимическая свита фациально замещает калиновскую, т.е., по сути, должна быть отне- сена к нижнему подъярусу казанского яруса.

В районе Исаклов наблюдается фациальное замещение гидрохимической свиты на исаклинскую толщу, включающую загипсованные глины мощностью до 30 м, перекрытые аллювиальными песчаниками до 22 м, а ближе к кровле свиты завершающуюся слоем гипса переменной мощности, фациально переходящим в песчаник с постепенным пере- ходом. В верховьях р. Шешмы, ближе к зоне континентальных отложений (белебейская или =белебеевская свита), исаклинская толща фациально замещена толщей переслаивания красноцветных глин и зеленовато-серых песчаников с сокращением общей мощности до 5 м.

К сожалению, с момента выхода работы Н.Н. Форша (1955), несмотря на значительный объём бурения на всей площади региона, появилось мало новых сведений о детальном строении казанского яруса выше калиновской свиты. Поскольку эта свита является самым верхним нефтегазоносным горизонтом в регионе, вышележащие толщи практического интереса для нефтяной геологии не представляли, и в плане стратиграфии подчас не принимались во внимание.

Отложения, сопоставляемые с поволжским горизонтом, Форш относил к трём фациальным зонам. Зона лагунных и морских отложений расположена к юго-западу от линии Нурлат - Серноводск - Похвистнево; зона континентальных отложений (белебей-ская свита) - к северу от линии Бугульма -Туймазы - Раевский. Наиболее интересной является зона переслаивания шириной около 100 км - переходная полоса, в пределах которой происходили перемещения береговой линии позднеказанского бассейна. Средняя свита верхнеказанского подъяруса (соснов-ская свита) здесь выдержана по мощности, которая составляет для полного разреза около 70 м. Свита сложена ритмичным чередованием сульфатных и карбонатных пород. В целом в составе свиты в Самарско-Оренбургском Заволжье выделен ряд толщ, каждая пара которых соответствует одному седиментационному циклу (в Приказанском районе толщи, отвечающие сосновской свите, были описаны под другими наименованиями). На северо-востоке Самарской области эти толщи (даны снизу вверх) имеют следующее строение:

-

1. Сорокинская толща. В средней части бассейна р. Сок (в зоне развития исаклин-ской толщи) представлена нижней 10метровой и верхней 3-метровой пачками не-

морских доломитов, между которыми залегают переслаивающиеся песчаники и гипсы общей мощностью до 14 м. В среднем течении р. Сок средняя часть толщи представлена комплексом слоёв песчаников и глин с растительными остатками (Форш, 1955).

-

2. Юматовская толща . Имеет мощность 5-8 м; в районе Исаклов сложена глинами с подчинёнными прослоями доломитов и гипсов; восточнее с. Старое Ермаково последние исчезают. Восточнее, в районе Камышлы, нижняя пачка сложена плитчатыми известняками, а верхняя - аллювиальными песчаниками. В верховьях рек Шешмы и Дымки и далее к северо-востоку толща вновь замещается белебейской свитой.

-

3. Падовская толща. Мощность 14 м; в верховьях р. Сок сложена доломитами с морской фауной в основании, выше - немыми известняками.

-

4. Орловская толща. Сложена тремя основными пластами гипсов с прослоями доломитов; роль последних в восточном направлении постепенно возрастает. В центральной части бассейна р. Сок часто наблюдается полное выщелачивание сульфатов, и тогда толща представлена брекчированными слоями доломитов, мергелей и глин. В центральной зоне Южно-Татарского свода лагунные глинисто-карбонатные и сульфатные отложения полностью фациально замещаются беле-бейской свитой.

-

5. Дубровинская толща. Характеризует последнюю крупную трансгрессию. Практически повсеместно, даже в зоне развития нижележащих красноцветов, отложения дубро-винской толщи представлены крепкими карбонатными породами (преимущественно, доломитами), в нижней части с морской фауной; их мощность выдержана по всему Среднему Поволжью и составляет 8 м.

Отложения, соответствующие сорокин-ской толще, принимают характер существенно континентальных красноцветных отложений (белебейская свита) к северо-востоку от р. Шешмы.

Отложения, одновозрастные водинской толще Присамарского района, в зоне Южно-

Татарского свода представлены континентальными красноцветными отложениями. По-видимому, они должны быть сопоставлены с континентальными красноцветами со-кской свиты Самарско-Оренбургского Заволжья, совершенно не охарактеризованной фаунистически и ранее относимой к уржумскому горизонту (сейчас, уржумскому ярусу).

Что касается немдинских отложений, местонахождения растительных остатков известны в зоне развития лагунных отложений, располагавшейся к востоку от р. Шешма (в первую очередь, в Прикамье). Растительные остатки представлены двумя типами. Во-первых, это сажистые или углистые образования, приуроченные к чёрным глинам, на отдельных участках переходящим в маломощные прослои угля. Вне зоны лагун они известны только как исключение - в самом основании нижнеказанского подъяруса в бассейнах рек Сок и Бол. Кинель. Второй тип представлен скоплениями растительных остатков на отдельных поверхностях пресноводных известняков или мергелей, соответствующих тем же лагунным фациям той же зоны лагун. В ряде случаев наблюдается постепенный переход от известняков с фауной через мергели с листовой флорой до сажистого угля; это связывают с зарастанием лагун, сопровождающимся нанесением растительного материала извне. По данным Н.Н. Форша (1955), в поволжском горизонте углистые прослои известны в отложениях, соответствующих сорокинской толще (в Бавлинском районе), юматовской толще (в верховьях р. Сок) и орловской толще (у с. Берсут на Каме).

В Нижнем Прикамье известны разновозрастные местонахождения флоры казанского века. Раннеказанский (байтуганский) возраст имеет местонахождение Голюшерма. Местонахождения Тарловка, Сентяк и Тихие Горы имеют камышлинский возраст. Растительные остатки позднеказанского возраста встречаются в каждой из четырех указанных выше толщ. Они были собраны и изучены из местонахождений Малый Китяк, Старая Письмян-ка, Лениногорск, Зай-Каратай, Уразаево и др., причём в направлении на восток наблюдается понижение стратиграфического положения флороносных горизонтов в общем разрезе (Есаулова, 1986).

Флора местонахождения Бузбаш, вероятно, относится к основанию казанского яруса, но поскольку растительные остатки были собраны вне коренного залегания, нельзя утверждать это с полной определенностью. Возможно сопоставление возраста отложений, вмещающих бузбашскую флору, с бугульминской толщей Татарстана и с приведённой в работе В.П. Болтаевой (2010) находкой растительных остатков в одновозра-стных(?) толщах в верховьях р. Сок на территории Оренбуржья.

Находки ископаемых растений в 2014 г. в устье р. Сосновка (Т.М. Козинцева, устное сообщение), судя по всему, происходят из верхней части гидрохимической свиты. Степень неопределенности стратиграфического положения Исаклинского местонахождения более высока, по причине отсутствия как руководящей фауны, так и маркирующих горизонтов. На наш взгляд, разрез предположительно отвечает верхней части сорокинской толщи. То же можно предположить и в отношении к утраченным ныне, литологически близким к Исаклинскому, местонахождениям близлежащего района (Ососков, 1886).

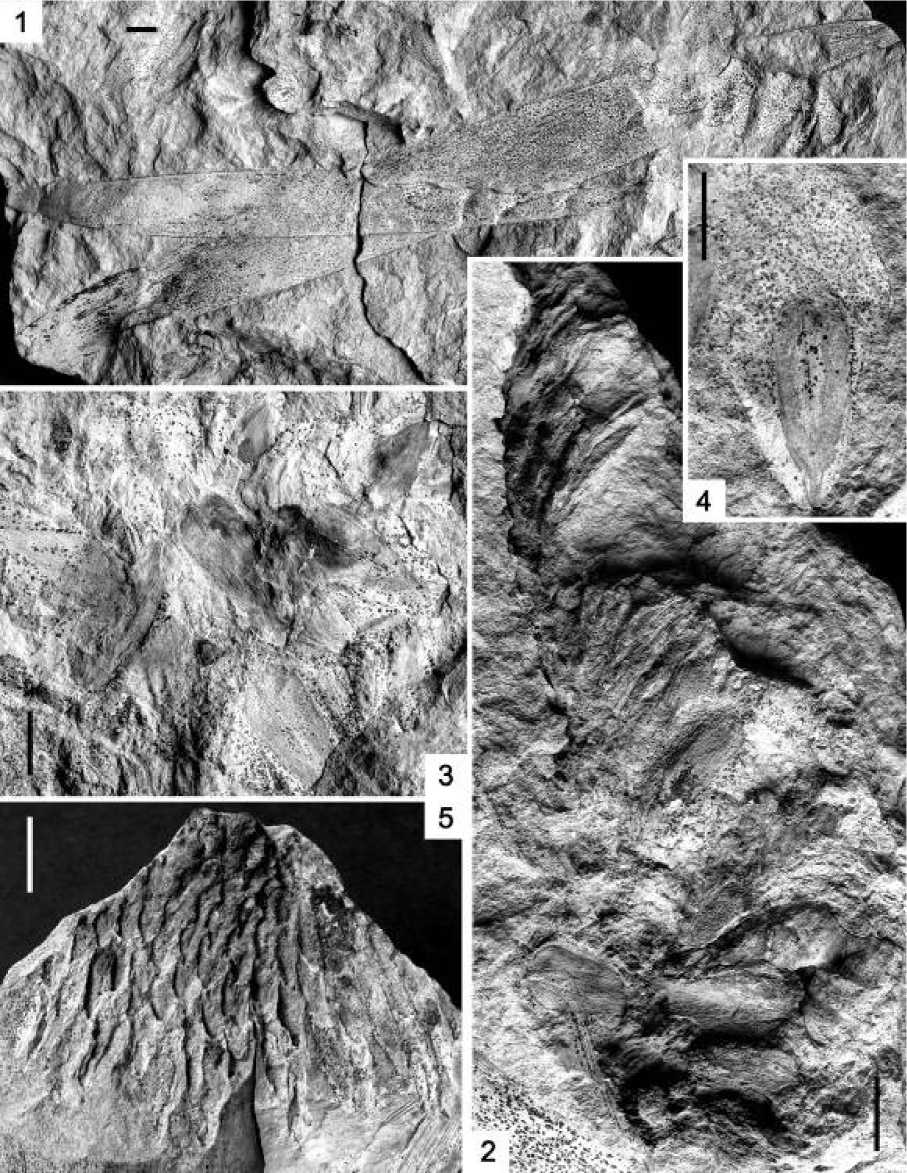

Литологическое описание Новокувакского разреза

Литологически разрез представлен терригенной, в верхней части карбонатнотерригенной толщей пород, в которой грубозернистые красноцветные песчаники являются наиболее распространённым петротипом. Условно разрез можно разделить на две толщи, несоизмеримые по видимой мощности: основную - представленную грубозернистыми песками и песчаниками с прослоями гравелитов, и верхнюю, вскрытую лишь в нескольких точках наблюдения маломощную толщу сильно глинистых известняков, песчанистых мергелей и глин. В целом, в обнажении наблюдается трансгрессивная последовательность серий: грубозернистые косослои- стые пески и песчаники без видимого перерыва сменяются более тонкозернистыми осадками: средне- и мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками на глинисто-карбонатном, карбонатном цементе базально-порового типа, сильно известковистыми алевритистыми, переслаивающимися с известковистыми глинами и мергелями.

Пески, песчаники с прослоями гравелитов основной части разреза светло-серого и бурого цвета с многочисленными участками ожелезнения, лимонитизированные по плоскостям напластования, трещинам и ослабленным участкам (табл. XIV, 1). Нередко лимонит выполняет роль железистого цемента в прилегающим к окаменелым стволам зонам. Пески и песчаники грубо-крупнозернистые, гравелиты разнозернистые. Породы полимиктовые кристало-литокластические слабой и средней степени сортировки, преимущественно хорошей и средней степени окатанно-сти.

Цемент в гравелитах карбонатный, контактового, контакто-порового типа, мелкокристаллический чистый, глинистая примесь практически отсутствует, ее процентное соотношение не больше 5-10 процентов от общего количества, в качестве заполнителя присутствует алевро-песчаная фракция. Степень окатанности и сортировки гравийного материала несколько хуже, чем частиц песчаноалевритовой размерности. В песчаниках цемент глинисто-карбонатный базальнопорового, участками контакто-порового типа. Степень цементации средняя и крепкая. Прослои гравелитов условно начинают каждый новый слой в регрессивной последовательности напластования.

Обломочная часть терригенных пород состоит преимущественно из обломков кремнистых пород, среди которых уверенно определяются слабо окатанные кремни темного до черного цвета; овальные идеальной степени окатанности бежевые скрытокристаллические кремни; ярко-красные, зеленоватые с красными прожилками и темно-бордовые яшмы; обломки эффузивных пород кислого и основного состава; мономинеральные квар- цевые песчаники мелкозернистые, сливные, на кремнистом цементе базального типа, а также окремнелые известняки с микрофауной, представленной фораминиферами, и с цианобактериями (?), остроугольные слабо окатанные обломки мелоподобных известняков, обломки известняков и доломитов скрыто мелкокристаллических светло-серых, белых с кремовым оттенком. Вторичные изменения проявлены незначительно в лимонити-зированных натеках и участках ожелезнения в карбонатах. По обломкам окремнелых известняков и в карбонатных породах (известняках и доломитах) развиты дендриты окси-гидроксидных минералов.

Как преобладающий тип для нижней терригенной толщи следует выделить грубую косую разнонаправленную слоистость. Но в целом можно сказать, что сложные слоистые текстуры пород, представляют собой сочетания разнообразных типов слоистости, часто накладывающихся друг на друга. Слойки, формирующие новый тип слоистости, часто срезают верхнюю часть предыдущей, типы слоистости могут часто повторяться в пределах небольшого интервала по вертикали, что свидетельствует о пульсационном изменении активности среды. Породы, слагающие слойки внутри слоев с одним типом слоистости, как правило, однотипны, минералы обломочной части дифференцированы по удельному весу, форме и размеру. Смена типа пород связана со сменой типа слоистости. В верхней части разреза появляются песчанистые мергели с горизонтальной тонкослоистой градационной слоистостью с большим количеством растительных остатков, перекрывающие терригенную толщу пород.

Выявленные при детальном изучении и описании разреза в обнажении особенности осадконакопления по совокупности признаков позволяют предположить, что нижняя толща, представленная грубозернистыми песками и песчаниками с прослоями гравелитов, по всей видимости, представляет собой аллювиальные отложения. Верхняя маломощная толща сильно глинистых известняков, мергелей и глин относится к фации лагунных отложений.

Палеоэкология

Местонахождения ископаемых остатков высших растений казанского и татарского возраста на территории Татарстана и сопредельных районов довольно многочисленны (Есаулова, 1986), но только некоторые из них действительно богаты в таксономическом отношении и содержат растительные остатки хорошей сохранности. Тарловка, самое известное и, пожалуй, самое представительное из таких местонахождений, располагается на правом берегу Камы, в Елабужском районе Татарстана, в 2-2,5 км выше по течению от санатория «Тарловка». Оно рассматривается как эталонное и входит в реестр разрезов, охарактеризованных богатыми макрофлори-стическими комплексами. Достаточно репрезентативные местонахождения ископаемых растений казанского возраста расположены почти непрерывной полосой по правобережью Камы выше по течению от Камского устья (местонахождения Берсут, Вандовка, Соколки, Грахань). Еще одно исключительно интересное местонахождение растительных остатков, встречающихся вместе с остатками рыб и наземных тетрапод, находится на правом берегу р. Камы в районе Набережных Челнов (Шахтерский овраг или Голюшерма). Растительные остатки из Голюшерминского местонахождения демонстрируют хорошую сохранность, позволяющую изучать морфологические особенности строения побегов, листьев и репродуктивных органов растений с высокой степенью детальности. Дисперсные кутикулы, а также отдельные фрагментарные макроостатки высших растений позднеказанского возраста встречаются в местонахождении Каркали (Наугольных, 2007).

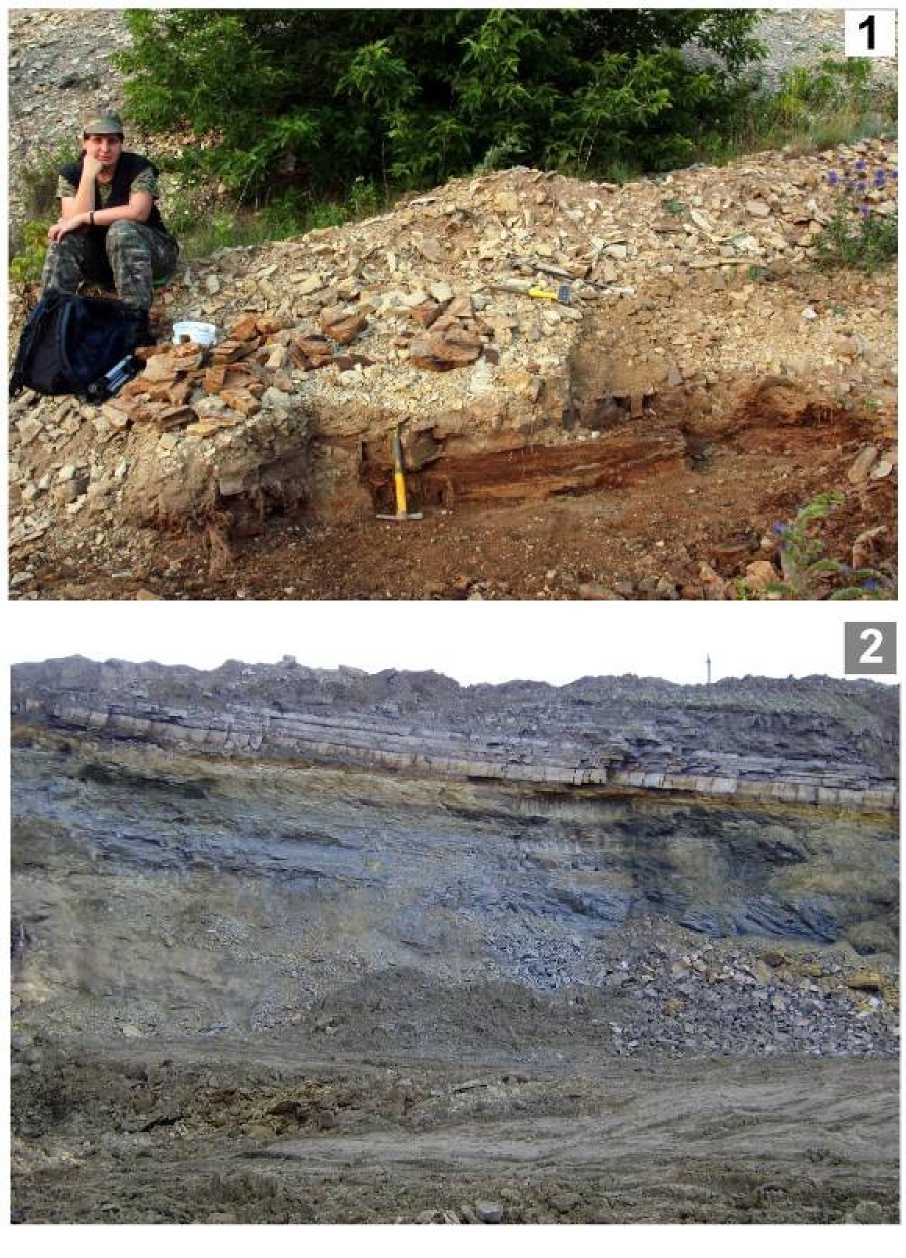

Из местонахождений на территории Самарской области, местонахождение Новый Кувак (Новый Кувак-1) является наиболее изученным. К сожалению, сразу после открытия, оно было в значительной степени разрушено, поэтому сложно делать выводы о смене растительных комплексов во времени на ос- нове изучения этого местонахождения. Основная часть растительных остатков приурочена к пойменной фации в пределах врезанного в карбонатную толщу речного русла, заполненного песчаными отложениями, и сосредоточена в ее верхней части. Во флороносном слое наблюдается значительное уменьшение размеров песчаных зёрен в вертикальном направлении (градационная слоистость), и песчаник без перерыва переходит в слоистые песчанистые мергели. Во флористическом комплексе количественно преобладают пельтаспермовые птеридоспермы и войновскиевые, при подчинённом значении гинкгофитов, членистостебельных и папоротников. Помимо листьев и репродуктивных органов, для местонахождения характерны фрагменты древесных стволов, причём синхронность их захоронения с захоронением других растительных макроостатков не очевидна.

Находящееся в непосредственной близости (1,8 км) местонахождение Новый Кувак-2 приурочено к той же самой фации, однако комплекс растительности этого местонахождения представлен исключительно членистостебельными (Варенов и др., 2012а). Это хорошо согласуется с обычным порядком расположения растительных ассоциаций в береговой зоне (Наугольных, 2004, рис. 78): если на Новом Куваке-1 представлены мезофильная и ксерофильная ассоциации, то на Новом Куваке-2 – исключительно гигрофильная.

Маломощные прослои мергеля местонахождения Исаклы, заключённые в глинистых пачках, переполнены растительными остатками, ориентированными вдоль плоскостей напластования. При этом тафономические ассоциации заметно различаются как от слоя к слою в пределах линзы, так и от линзы к линзе. В пределах флористического комплекса наилучшую сохранность имеют гидро- и гигрофиты. Нет особых сомнений в том, что сфенофиллы произрастали либо непосредственно на месте формирования танатоценоза, либо очень близко от него, что обеспечило очень хорошую сохранность их побегов. Гидрофиты слагают самый нижний слой расти- тельных остатков; вышележащие слои представлены гигрофитами (хвощевидными), с отличающейся по сохранности небольшой примесью аллохтонных компонентов (плауновидных, хвойных, папоротников).

Флористический комплекс местонахождения Бузбаш с преобладанием папоротников, хвощевидных и декортицированных древесных плауновидных с примесью растений других таксономических групп в совместном залегании позволяет предположить аллохтонное захоронение остатков.

Аннотированный конспект флоры казанского яруса Самарской области

ОТДЕЛ LYCOPODIOPHYTA

Класс Isoetopsida

Порядок Isoetales

Семейство Pleuromeiaceae Potonie, 1901

Род Signacularia Zalessky, 1930

Signacularianoinskii Zalessky, 1929

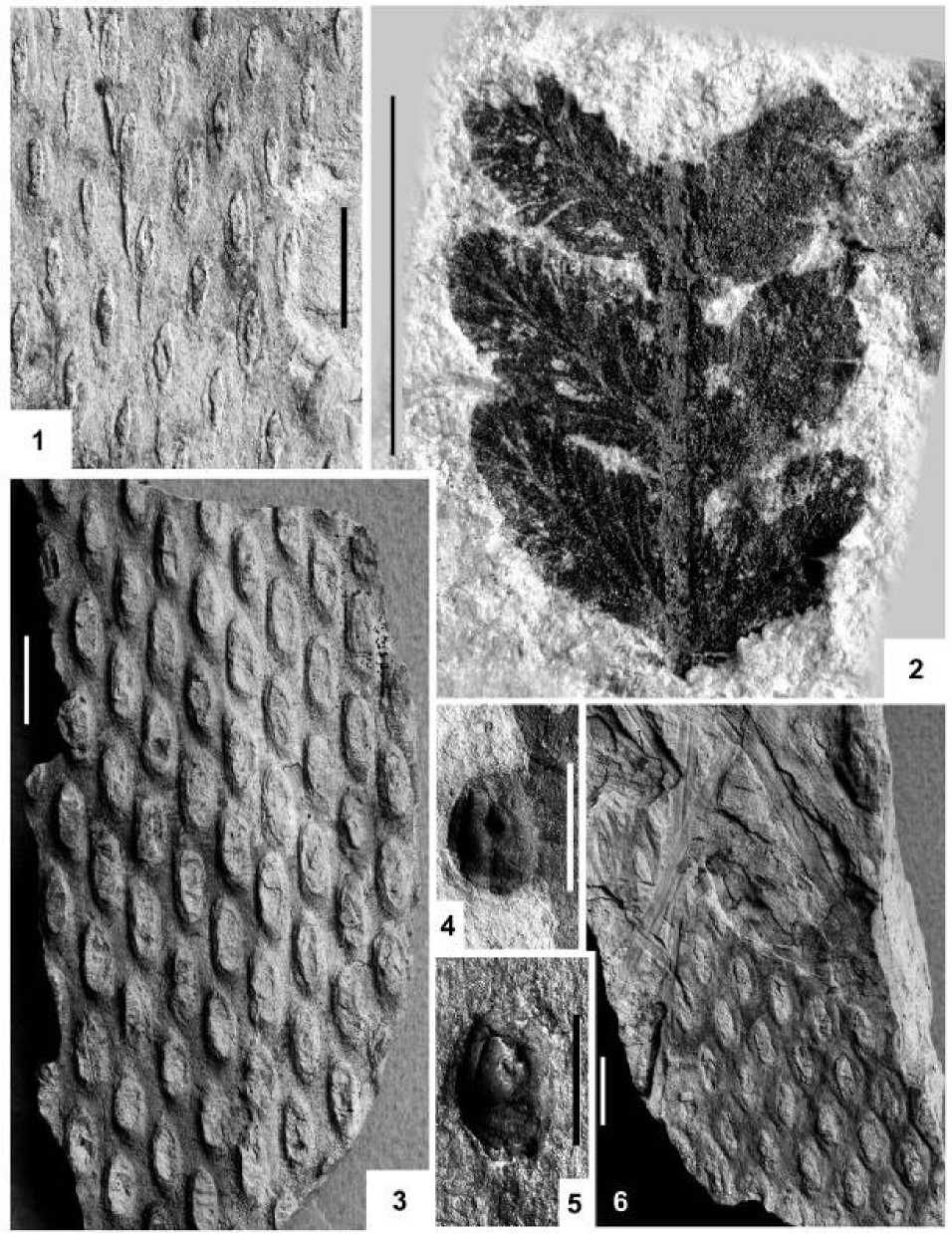

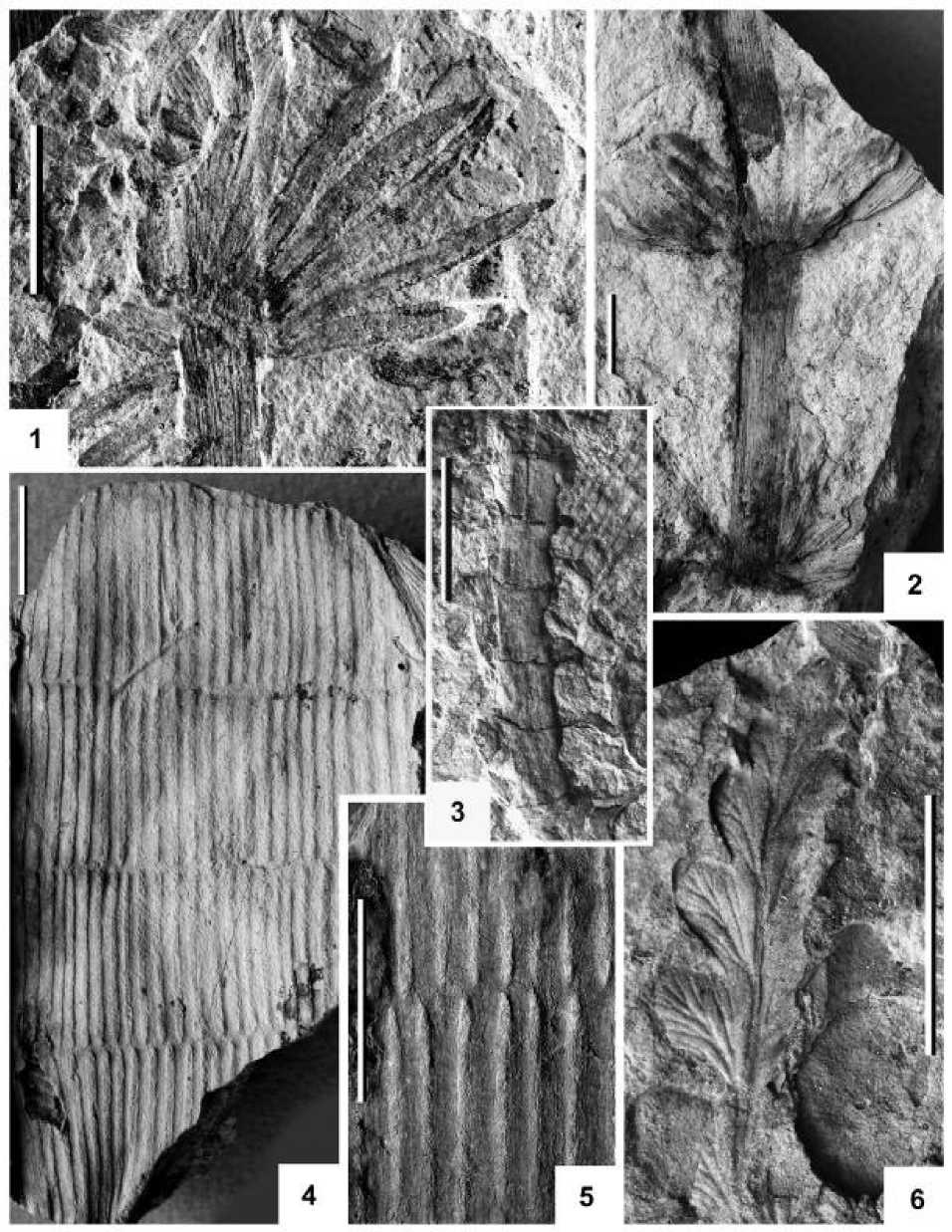

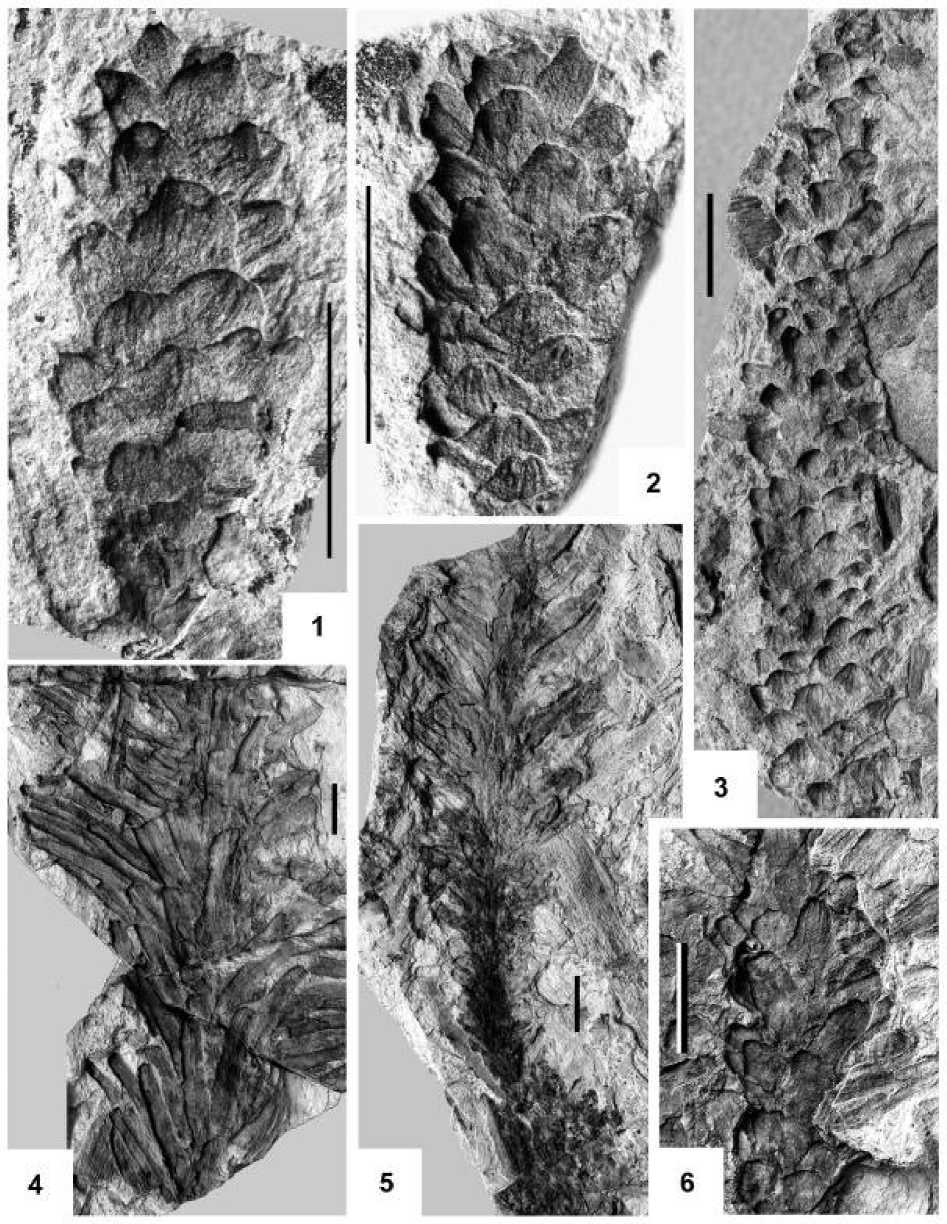

Таблица I, 1, 3-6; II, 3.

Побеги различных возрастных стадий развития, с разным типом сохранности. Коры с различной глубиной декортикации. Экземпляры без внешних слоев коры могут быть отнесены к формальному роду Knorriopsis Zalessky. Местонахождения: Исаклы (Наугольных и др., 2014), Бузбаш (Варенова и др., 2011).

Род Viatscheslaviophyllum Neuburg, 1960

Viatscheslaviophyllum kamiense Esaulova, 1986 Изолированные филлоиды, ассоциативно связанные с корами Signacularianoinskii.

ОТДЕЛ EQUISETOPHYTA

Класс Equisetopsida

Порядок Calamitales (=Calamostachyales)

Семейство Calamitaceae Unger, 1842

Род Annularia Sternberg, 1821

Annularia sp.

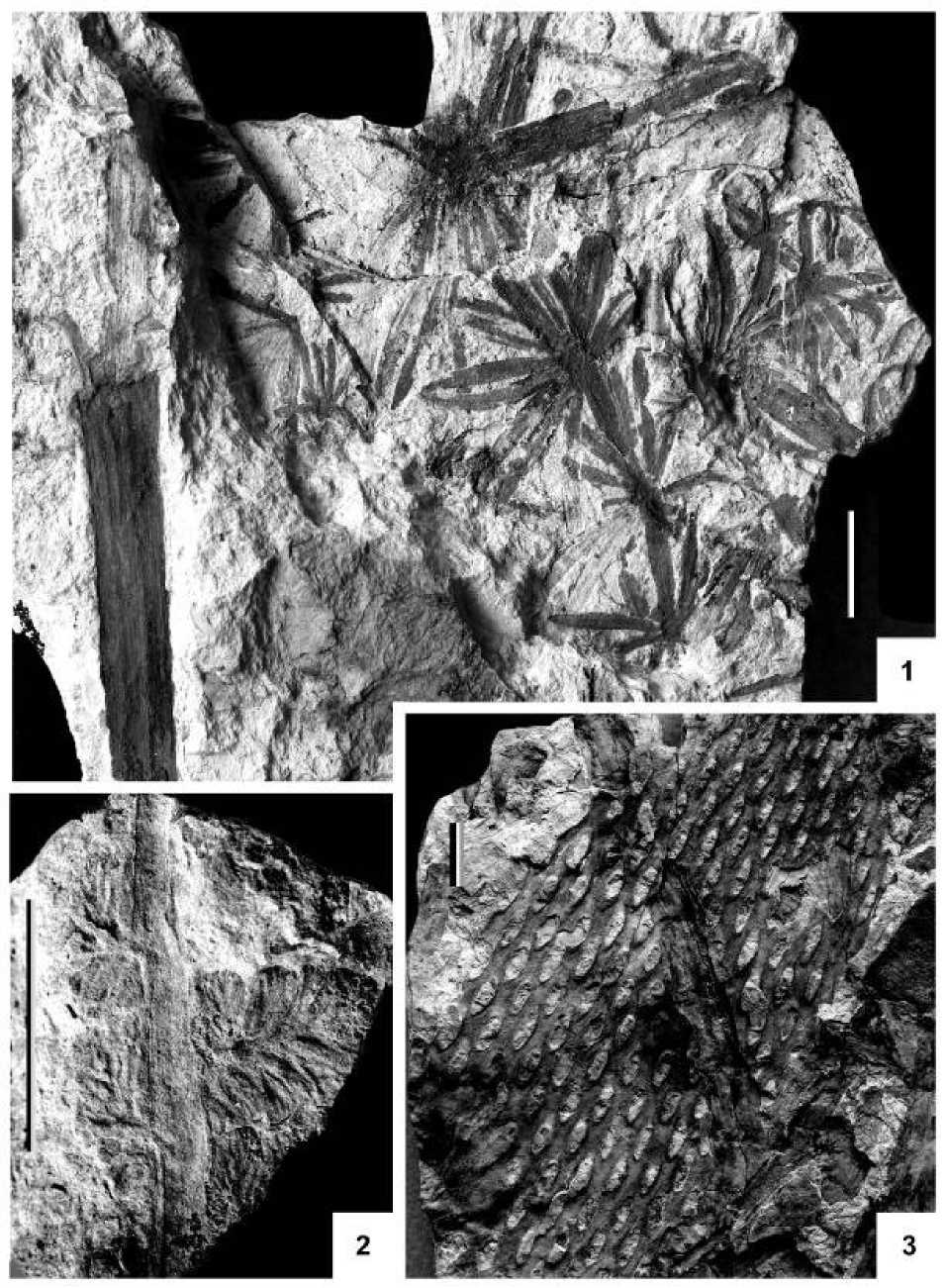

Таблица II, 1; IV, 1; V, 1, 2.

Облиственные побеги каламостахиевых, нередко образующие массовые скопления.

Местонахождение: Исаклы (Наугольных и др., 2014).

Род Calamites Brongniart, 1828

Calamitesgigas Brongniart, 1828

Таблица IV, 5.

Фрагменты крупных побегов и стволов каламитов с чередованием продольных рёбер в узлах. Местонахождение: Исаклы (Наугольных и др., 2014).

Порядок Equisetales

Семейство Tchernoviaceae S.Meyen, 1983

Род Paracalamites Zalessky, 1927

Paracalamitesfrigidus Neuburg, 1964

В изученной коллекции вид представлен множеством фрагментов ядер членистых побегов с противопоставленными в узлах ребрами. Местонахождения: Новый Кувак-1 (Наугольных и др., 2013, Таблица I, 2, 6), Исаклы (Наугольных и др., 2014). Морфологический близкий, но определённый в открытой номенклатуре материал преобладает на местонахождении Новый Кувак-2 (Варенов и др., 2012а).

Род Paracalamitina Zalessky, 1934

Paracalamitinastriata Zalessky, 1934, emend.

Naugolnykh, 2002

Фитолеймы и отпечатки членистых побегов с листовыми и веточными рубцами. Местонахождение Бузбаш (Варенова и др., 2011).

Paracalamitina sp.

Фитолеймы и отпечатки членистых побегов. Местонахождение Бузбаш (Варенов и др., 2012а, 2012б; Наугольных и др., 2014).

Порядок Sphenophyllales (=Bowmanitales) Семейство Sphenophyllaceae Warming, 1891

Род Sphenophyllum Brongniart, 1828

Sphenophyllum stouckenbergii Schmalhausen, 1887

Рис 2, A, B; 3; Таблица III, 1-4, IV, 2; V, 3.

Массовые скопления крупных фрагментов облиственных побегов с практически неповрежденными листьями. Местонахождение Исаклы (Наугольных и др., 2014, рис. 1, А, В;

2, Табл. IV, 2; V, 1-VI, 3; VII, 1, 2). Материал плохой сохранности встречен в местонахождении Бузбаш (Наугольных и др., 2013, 2014).

ОТДЕЛ POLYPODIOPHYTA Класс Filicopsida

Род Pecopteris Brongniart, 1822 (in part.)

Pecopterishelenaeana Zalessky, 1934

Пять экземпляров отпечатков фрагментов перьев последнего порядка. Местонахождение Новый Кувак-1 (Варенов и др., 2012а, 2012б; Наугольных и др., 2013, Табл. I, 3).

Pecopteris cf. micropinnata Fefilova, 1973

Несколько экземпляров перьев последнего порядка. Местонахождение Бузбаш (Варе-нова и др., 2011; Наугольных и др., 2013, Табл. I, 4).

Pecopteris sp.

Отпечатки и фитолеймы различной сохранности фрагментов перьев. Местонахождение Бузбаш (Варенов и др., 2012, 2012а; Наугольных и др., 2014); Исаклы (Наугольных и др., 2014, Табл. VI, 6).

ОТДЕЛ GYMNOSPERMAE (PINOPHYTA) Класс Pteridospermae

Порядок Peltaspermales Taylor, 1981

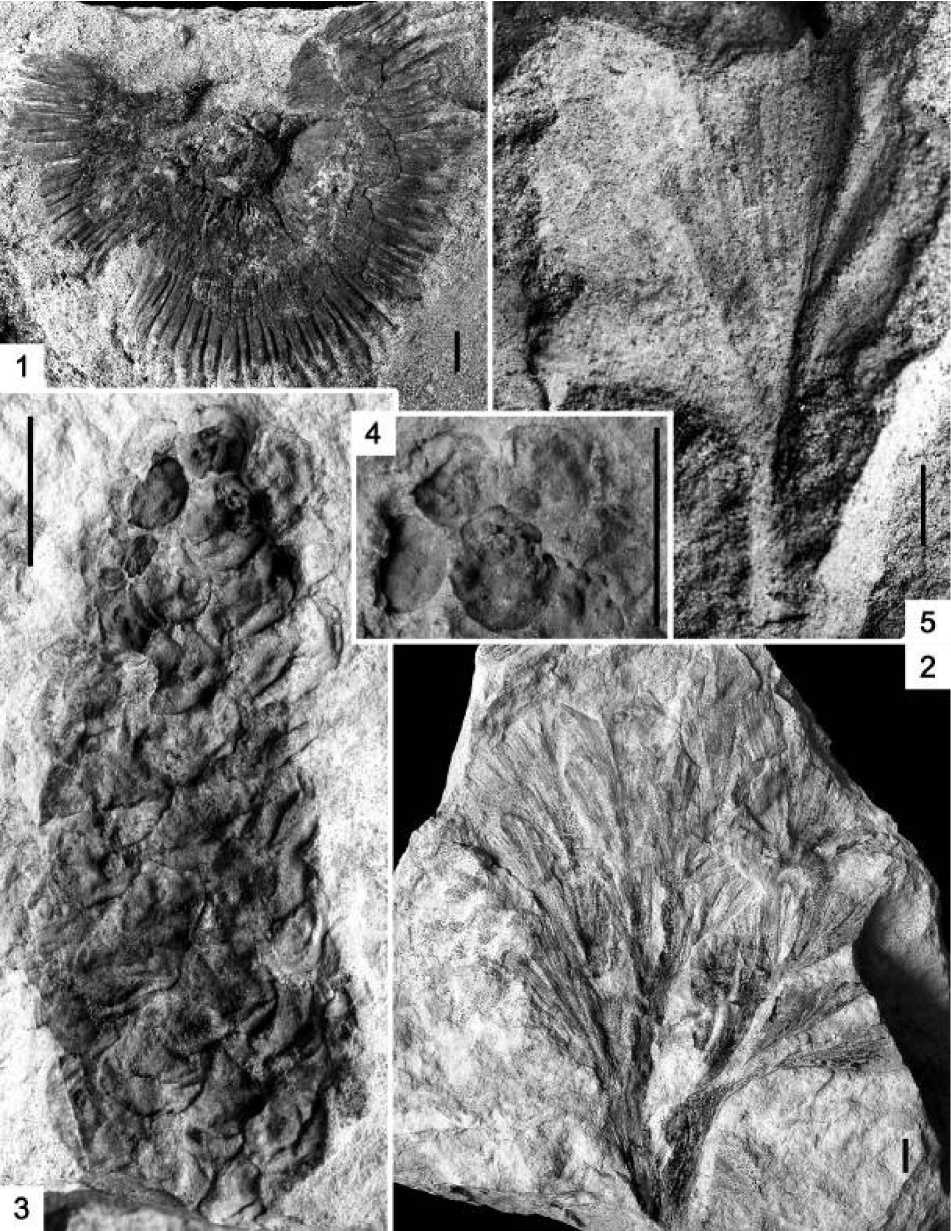

Пельтаспермовые s.s. (Naugolnykh, 2012) довольно многочисленны и разнообразны во флоре казанского яруса Самарской области и близлежащих регионов. Они представлены как листьями (рис. 4; Табл. VI, 1-3, ) так и репродуктивными органами (рис. 5, A-D; 6; Табл. VII, 1-4; VIII, 1-5).

Род Arnhardtia Haubold et Kerp, 1988

Arnhardtia sp.

Несколько фрагментов листьев с сильно рассечёнными пёрышками. Местонахождение Бузбаш (Наугольных и др., 2013, Табл. II, 2).

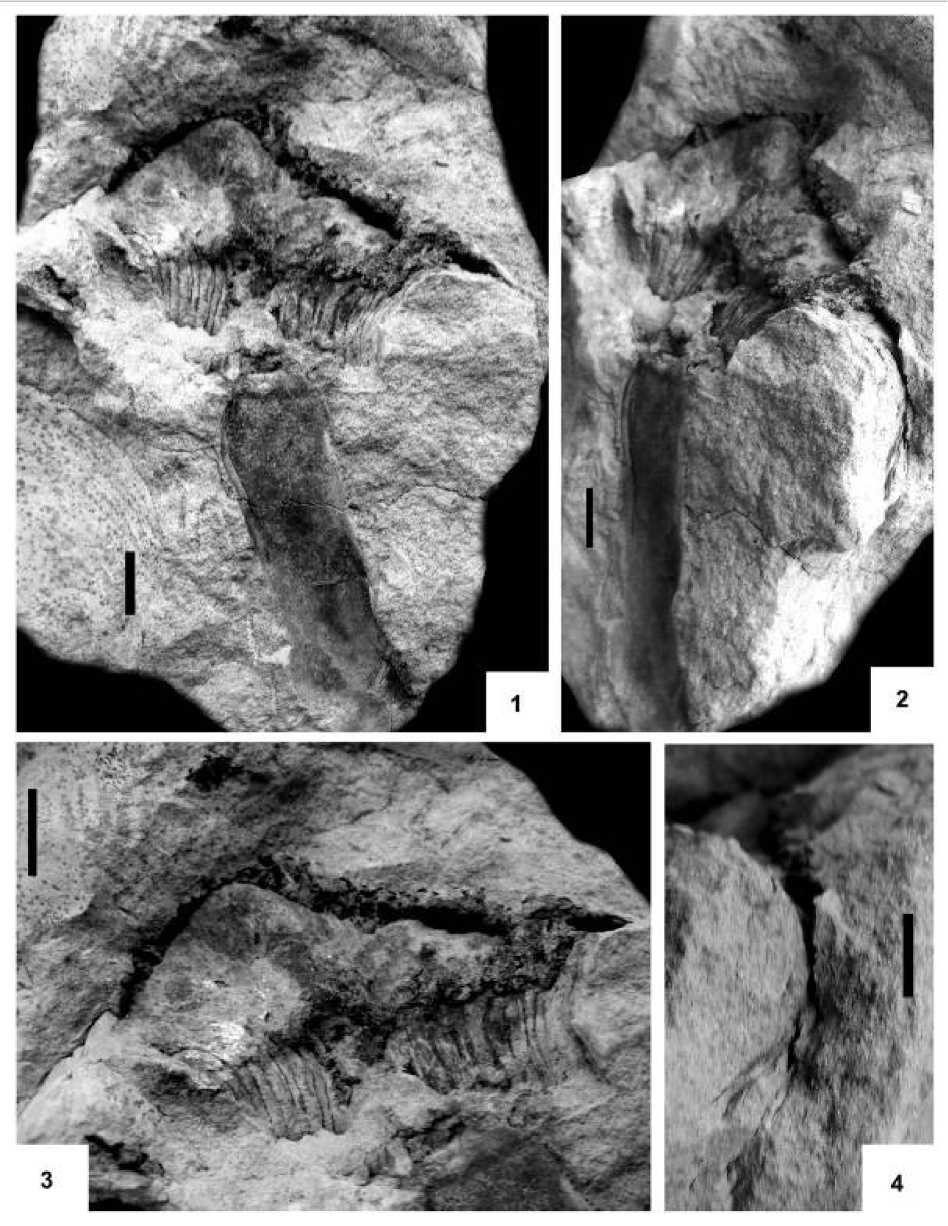

Род Kuvakospermum Naugolnykh et Sidorov, 2012

Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov, 2012

Рис. 5, A-D; Таблица VII, 1-4.

Семеносные органы пельтаспермовых, состоящие из дисковидного щитка с прикрепляющейся к его адаксиальной стороне ножкой. Между ножкой и краем щитка располагается защитная септа. В основу описания были положены четыре хорошо сохранившихся семеносных органов крупных размеров. Местонахождение Новый Кувак-1 (Наугольных, Сидоров, 2012, рис. 1, Табл. I, 1-4).

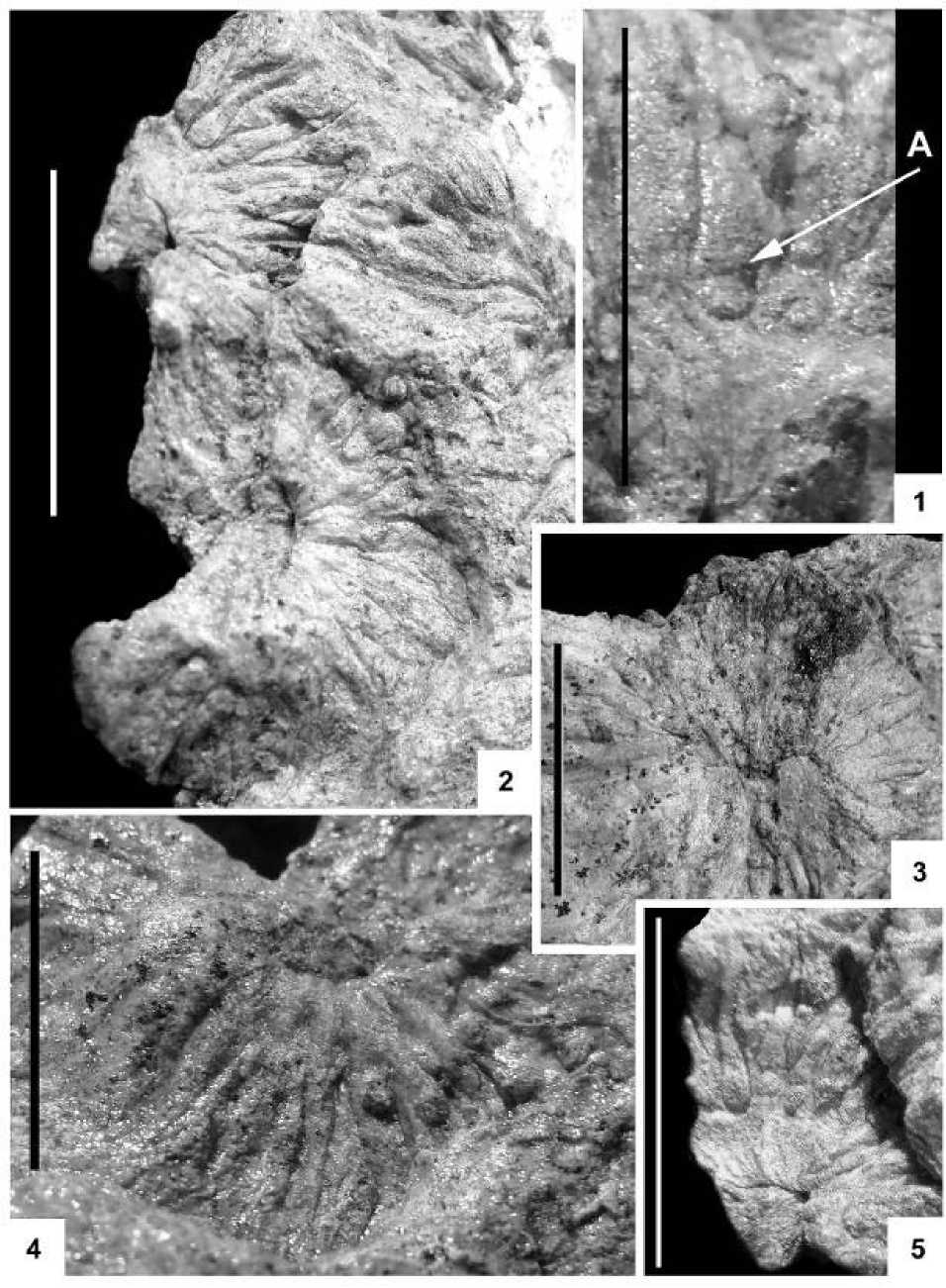

Род Peltaspermum Harris, 1937

Peltaspermumqualenii Naugolnykh, 2002

Кистевидные собрания пельтоидов. Вид ассоциативно связан с Permocallipteris wan-genheimii (Fischer) Naugolnykh. Местонахождение Новый Кувак-1 (Наугольных и др., 2013, Табл. II, 4).

Peltaspermum morovii Naugolnykh, 2014

Рис. 6; Таблица VIII, 1-5.

Два стробила хорошей сохранности. Отличительной особенностью этого вида служат длинные апикальные выросты радиальных секторов семеносных дисков. Местонахождение Новый Кувак-1 (Наугольных,

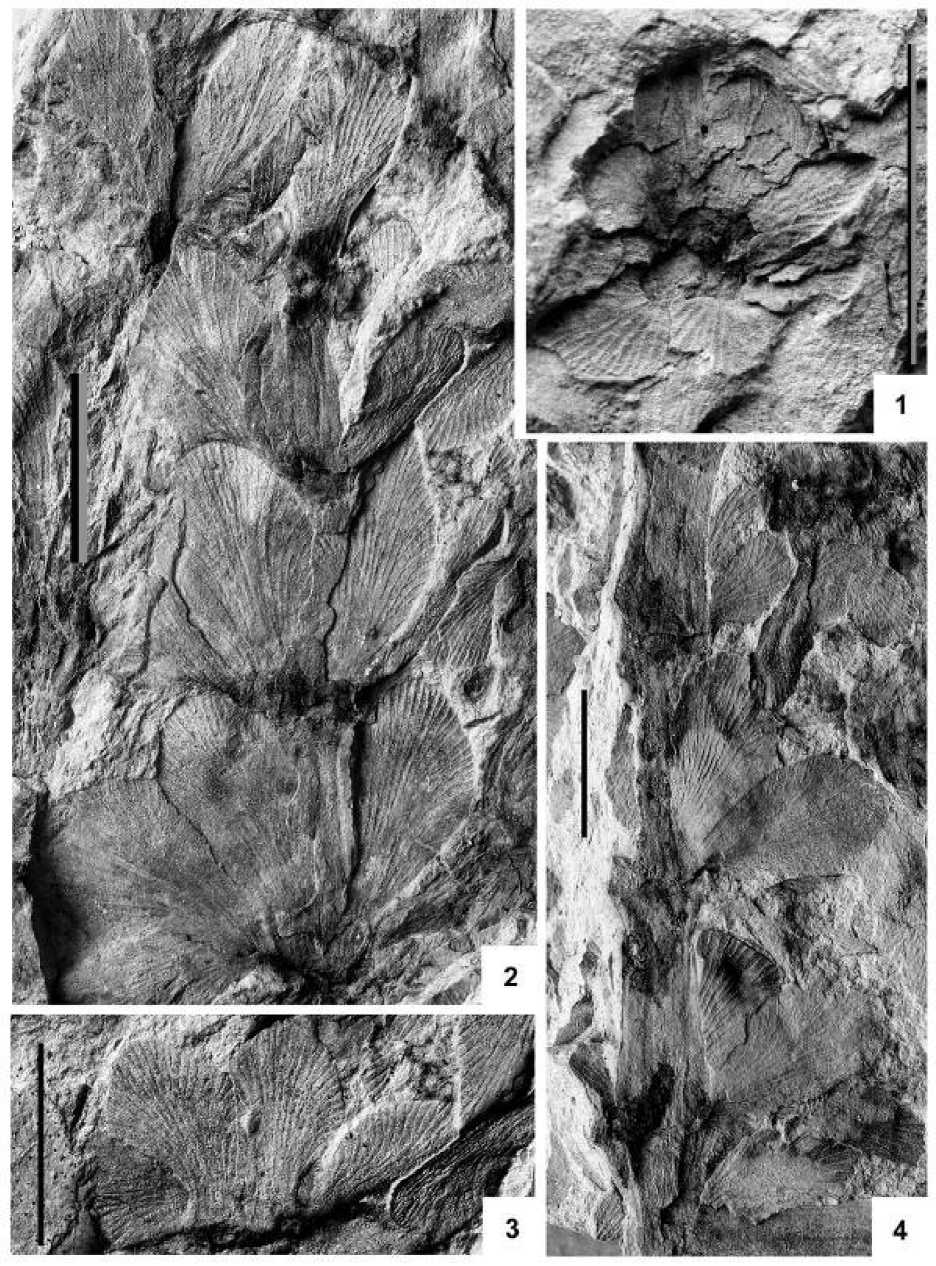

Род Compsopteris Zalessky, 1934

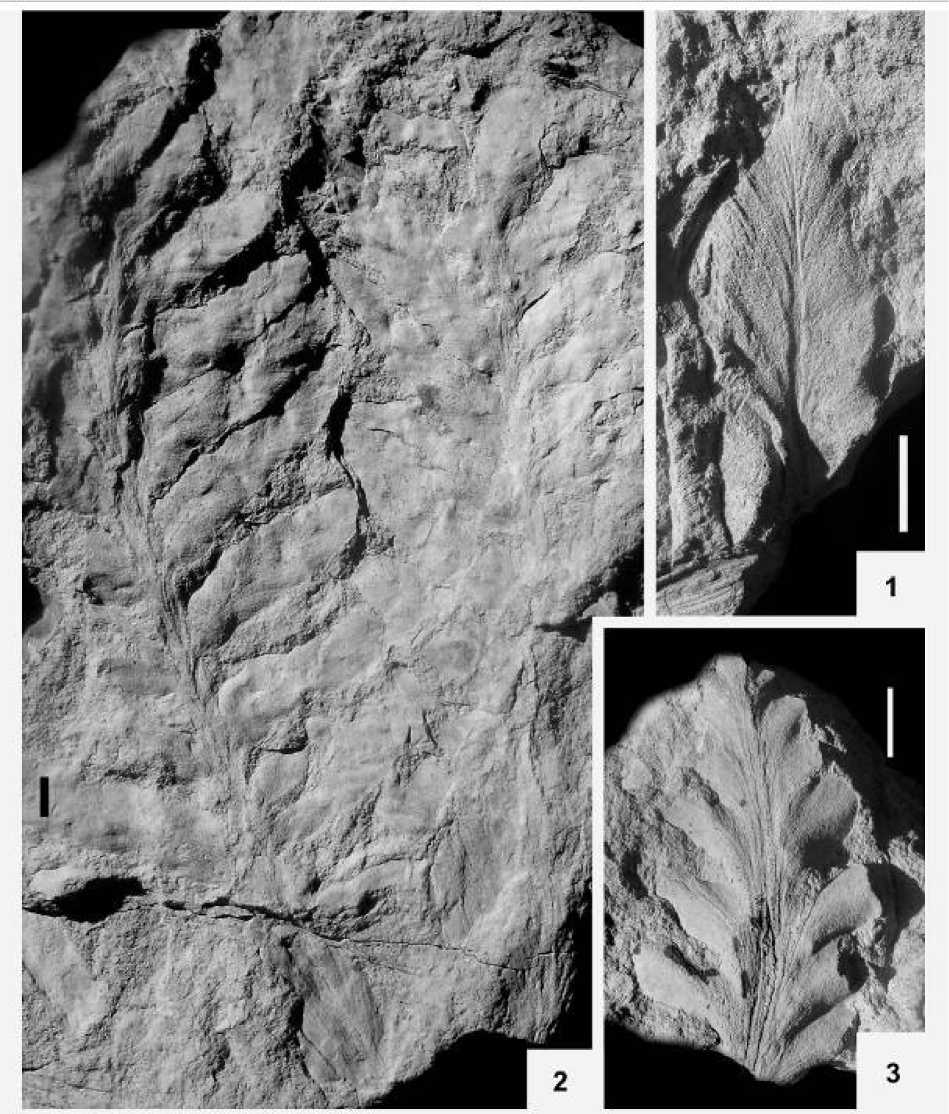

Compsopterissalicifolius (Fischer, 1842) Naugolnykh, 1999

Рис. 4, Таблица VI, 1, 2.

Листья пельтаспермовых с простоперистыми вайями; перышки апикальной части вайи длинные ланцетовидные, а в в нижней части вайи – укороченные. Местонахождение Новый Кувак-1 (Бухман, 2011, Табл. I, 2; Наугольных, Сидоров, 2011; Варенов и др., 2012).

Род Permocallipteris Naugolnykh, 2014

Permocallipteriswangenheimii (Fischer, 1840) Naugolnykh, 2014

Таблица VI, 3.

Многочисленные листья с очень высокой макроморфологической изменчивостью. Известны находки относительно целых ваий (Наугольных и др., 2013, Табл. II, 3). Вайи сложноперистые с псевдодихотомирующей верхушкой. Интеркалирующие пёрышки хорошо развиты и могут сливаться. Вид ассоциативно связан с Peltaspermum qualenii Naug. Местонахождение Новый Кувак-1 (Бухман, 2011; Варенов и др., 2012а, 2012б; Наугольных, Сидоров, 2011; Наугольных и др., 2013; Naugolnykh, 2014).

Класс Ginkgoopsida

Порядок Ginkgoales

Семейство Psygmophyllaceae Zalessky, 1937, emend. Naugolnykh, 2007

Род Psygmophyllum Schimper, 1870, emend.

Saporta, 1878

Psygmophyllum cuneifolium (Kutorga) Schimper, 1870

Крупные сложные вееровидные листья, разделенные на многократно дихотомирую-щие линейные или лентовидные сегменты. Местонахождение Новый Кувак-1 (Бухман, 2011 Табл. II, 1; Варенова и др., 2011, , фото 1).

Psygmophyllum expansum (Brongniart, 1845), Schimper, 1870

Крупные листья, состоящие из двух главных лопастей и двух базальных лопастей, расположенных ниже места главной дихотомии. Жилкование вееровидное. Главные сегменты (лопасти) у хорошо развитых листьев надрезаны на лопасти второго и третьего порядков. Местонахождение Новый Кувак-1 (Бухман, 2011; Варенова и др., 2011).

Род Permotheca Zalessky, 1929

Permothecacolovratica Naugolnykh, 2013

Кистевидные собрания мужских репродуктивных органов, образованных синангия-ми, состоящими из четырех радиально расположенных спорангиев. Местонахождение Новый Кувак-1 (Наугольных, 2013; Naugol-nykh, 2013, Fig. 4, d, g).

Семейство Karkeniaceae Krassilov, 1972

Род Karkenia Archangelsky, 1965

Karkenia sp.

Несколько стробилов с семенами, сохранившимися в прикреплении к несущим осям. Стробилы ассоциативно связаны с листьями

Kerpia belebeica . Местонахождение Новый Кувак-1 (Бухман, 2011; Варенов и др., 2012а, 2012б; Наугольных и др., 2013, Табл. III, 3, 6).

Род Kerpia Naugolnykh, 2005

Kerpiabelebeica Naugolnykh, 2001

Крупные черешковые билобатные листья, ассоциативно связанные с Karkenia sp. Местонахождение Новый Кувак-1.

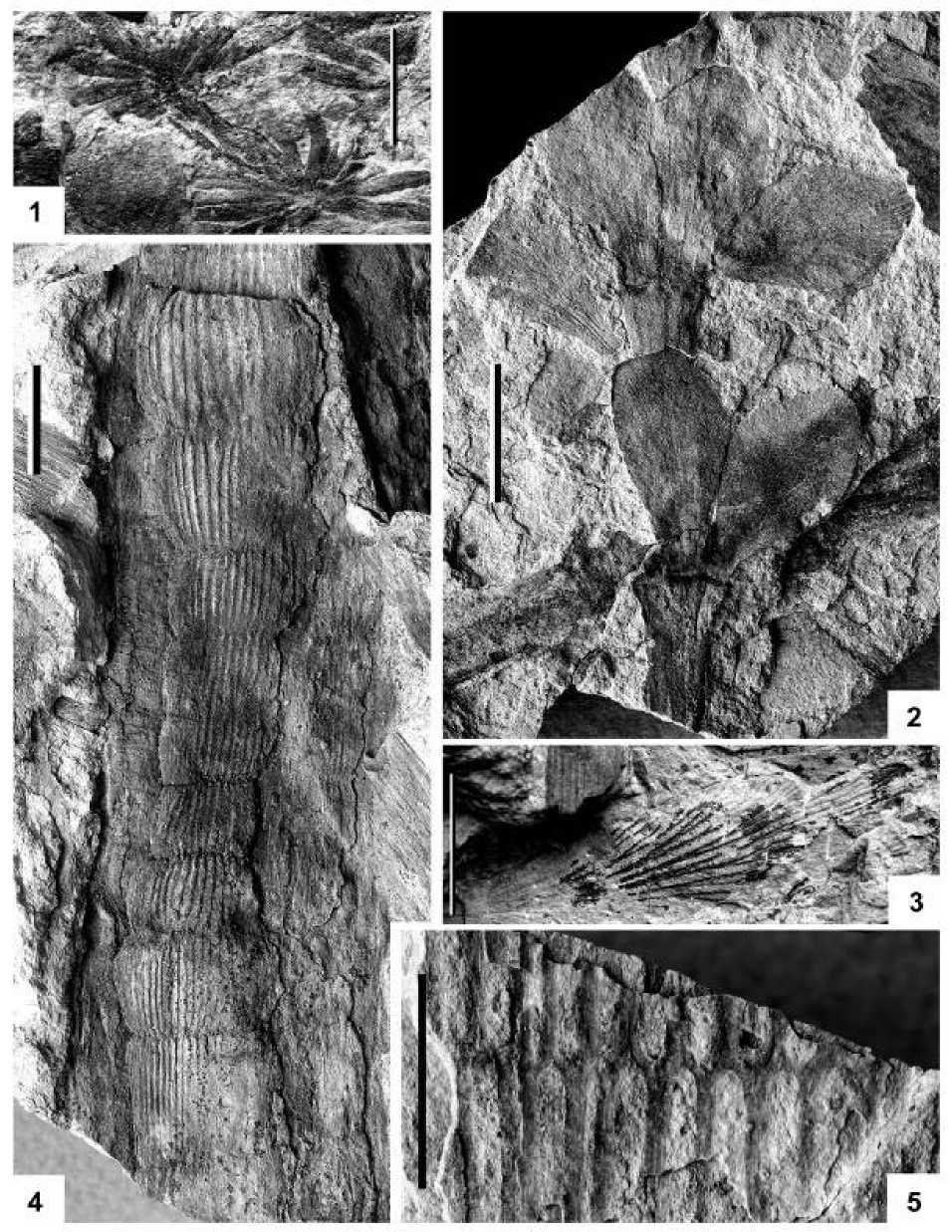

Класс Vojnovskyopsida

Порядок Vojnovskyales

Семейство Vojnovskyaceae Neuburg, 1963

Род Suchoviella Ignatiev et Meyen, 1989

Suchoviella sp.

Рис. 7, А, В.

Один репродуктивный орган с крупными семенами, сохранившимися в прикреплении. Местонахождение Новый Кувак-1 (Наугольных и др., 2013, рис. 2; Табл. IV, 2).

Род Megasylvella Naugolnykh, 2015.

Megasylvella sp.

Рис. 8, А, В.

Крупные семена с асимметричным апикальным крылом. Встречаются как в изолированном состоянии, так и в прикреплении к несущим осям ( Suсhoviella ). Местонахождение Новый Кувак-1 (Наугольных и др., 2013, рис. 3, А, В; Табл. IV, 1, 3, 4).

Род Rufloria Meyen, 1963

Rufloria sp.

Крупные (более 30 см в длину) ланцетовидные листья. Местонахождение Новый Ку-вак-1 (Бухман, 2011; Варенова и др., 2011).

Pinophyta Incertae sedis

Род Dadoxylon Endlicher, 1847

Формальный род древесин голосеменных, подлежащий ревизии. К нему отнесена древесина из местонахождения Новый Кувак-1 (Черницкий, Сидоров, 2012). Сходные древесины встречаются в других местонахождениях растительных остатков в Самарской области.

Класс Pinopsida

Порядок Voltziales

Семейство Incertae sedis

Род Quadrocladus Madler, 1957

Quadrocladus sp.

Несколько побегов хвойных. Местонахождение Бузбаш (Наугольных и др., 2013, 2014). Возможно, сюда же могут быть отнесены побеги хвойных из местонахождения Исаклы (Таблица IX, 1–6), детальное изучение которых ещё не проводилось.

Палеоклиматические экспликации

По климатическим условиям в течение казанского века вся описываемая территория находилась в аридной (семиаридной) зоне с сезонными увлажнениями (Наугольных, 2004). По этой причине практически все находки ископаемых растений казанского яруса в Среднем Поволжье и Нижнем Прикамье приурочены к существовавшим в среднепермскую эпоху прибрежным районам, но редко встречаются в красноцветных терригенных отложениях, сопоставляемых с со-кской и белебейской свитами. Судя по всему, растительные сообщества имели здесь распространение лишь в пределах побережья, и смена растительных ассоциаций – звеньев казанской катены – происходила на незначительном расстоянии. Однако не исключено, что в характере распределения растительных остатков в сероцветных и красноцветных отложениях большое значение могли сыграть и чисто тафономические факторы, поскольку в красноцветных отложениях органика практически не сохраняется вследствие гипероксидации.

Без сомнения, казанская растительность была экологически неоднородной и состояла из нескольких в той или иной степени обособленных сообществ, отличавшихся друг от друга таксономическим составом, ярусно-стью или «этажностью» (синузиальной структурой) и положением в катениальной последовательности, определявшимся удалённостью данного сообщества от постоянных и/или временных водоемов и водотоков (Наугольных, 2007).

Нижнее звено казанской катены состояло из сообщества гидрофитов и гигрофитов, возможно, имевшего ярусное строение. Это сообщество, по всей вероятности, было разделено на два пространственно разделённых палеофитоценоза, что хорошо выражено тафономически в местонахождении Исаклы. Там оно представлено клинолистниками Sphenophyllum stouckenbergii, произраставшими на опреснённом мелководье. Гипсометрически выше располагалась зона гигрофильной растительности с доминирующими хвощевидными Paracalamitesи Paracalamitina. В одних случаях (Новый Кувак-2 и др.) эта зона представлена единственным видом членистостебельных, в других (Исаклы) в её формировании участвуют несколько видов: хвощевидные Paracalamites frigidusи плауновидные Signacularia noinskii. В отличие от местонахождений на территории Татарстана, для Исаклинского местонахождения характерно наличие в одном и том же разрезе кли-нолистников (гидрофитов) и паракаламитов (гигрофитов), встречающихся в разных слоях изолированно друг от друга.

В следующей по мере удаления от водоема растительной ассоциации (Новый Кувак-1, Тарловка и др.) резко преобладали мезофильные птеридоспермы – пельтаспермовые Permocallipteris и Compsopteris с примесью псигмофиллоидов. Судя по разнообразной морфологии листовых пластинок всех растительных компонентов этого катениального звена, условия влажности и инсоляции в этом сообществе варьировали в высокой степени.

В относительно сухих экотопах мезофильной ассоциации пермских катен произрастали древесные виды кониферофитов s.l.: хвойные и войновскиевые, однако экологические амплитуды последних могли быть более широкими (Наугольных, 2007). В этом ключе стоит отметить полное отсутствие хвойных в местонахождении Новый Кувак-1 при доминировании войновскиевых и, напротив, весьма заметное присутствие хвойных в местонахождениях Исаклы и Бузбаш при полном отсутствии там войновскиевых. Это может говорить не только об особенностях переноса материала к месту захоронения, но и о том, что обе эти группы, составляя одно и то же

(самое высокое) звено катены, были эдафи-чески избирательными. Избирательность могла касаться степени и типа дренажа почв. Местонахождение Исаклы приурочено исключительно к плохо дренируемым глинистым почвам без примеси песчаного материала. На местонахождении Новый Кувак-1 чистые глины неизвестны, в мергелях глинистая компонента невысока. В целом пески значительно преобладают над карбонатной составляющей, которая, впрочем, тоже легко вымывается.

Папоротники относительно немногочисленны в изученных фитоориктоценозах. По-видимому, как и в настоящее время, они участвовали в подлеске мезофильных палеофитоценозов, составляя там травянистый ярус, за исключением мараттиевых и осмундовых, обладавших древовидными формами роста.

Поскольку доказано (Наугольных и др., 2014), что в местонахождении Исаклы перенос, по крайней мере, бовманитовых, к месту захоронения отсутствовал, в крайнем случае, незначителен, то вмещающую породу Исак-лов можно рассматривать в качестве педосе-димента или слабо развитого FPS-профиля. Изучение среднепермских палепочвенных профилей Среднего Поволжья – важная задача будущих исследований.

Местонахождения ископаемых растений пермского возраста на территории Самарской области относительно редки и, как показывает практика, каждое из них имеет уникальные особенности, ценные для науки. Разрушение этих местонахождений совершенно недопустимо. С этой целью крайне необходима организация мониторинга на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), включая не только широко известные, но и недавно открытые местонахождения.

Настоящая работа частично выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров.

Таблица I. 1, 3-6 – Плауновидное Signacularia noinskii Zalessky. 1 – участок декортицированного побега, тип сохранности Knorria ( Knorriopsis ); 3 – декортицированный фрагмент побега; 4, 5 – отдельные листовые подушки, сходные с листовыми подушками Viatscheslavia orbicularis Neuburg (Нейбург, 1960; табл. XIII, 1); 6 – фрагмент побега и скопление филлоидов Viatscheslaviophyllum kamiense Esaulova (вверху), принадлежавших этому же растению; 2 – фрагмент пера последнего порядка Pecopteris sp. Местонахождение Исаклы ( 1, 3-6 ), Бузбаш ( 2 ); средняя пермь, казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см (1-3, 6); 5 мм (4, 5)

Таблица II. Растительные остатки исаклинского флористического комплекса. 1 – членистостебельное с Annularia- подобными листовыми мутовками; 2 – средняя часть листа птеридофилла с одним полностью сохранившимся и двумя фрагментарными перышками; 3 – плауновидное Signacularia noinskii Zalessky, участок декортицированного побега, тип сохранности Knorria ( Knorriopsis ). Местонахождение Исаклы; средняя пермь, казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

Таблица III. Облиственные побеги бовманитового Sphenophyllum stouckenbergii Schmalhausen. 1 – листовая мутовка, распростертая по плоскости напластования, в центре – побег, уходящий в осадок; 2 – побег с четырьмя сохранившимися узлами (прорисовка показана на рис. 1); 3 – латерально деформированная листовая мутовка; 4 – облиственный побег. Местонахождение Исаклы; средняя пермь, казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

Таблица IV. Растительные остатки исаклинского флористического комплекса. 1 – членистостебельное с Annularia- подобными листовыми мутовками; 2 – облиственный побег бовманитового Sphenophyllum stouckenbergii Schmalhausen; 3 – фрагмент листа птеридофилла неясного систематического положения; 4 – Paracalamites sp., слепок внутренней полости хвощевидного; частично сохранились ожелезненные (лимонитизированные) ткани побега; 5 – Calamites gigas Brongniart, отпечаток побега. Местонахождение Исаклы; средняя пермь, казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

Таблица V. Растительные остатки исаклинского флористического комплекса. 1, 2 – членистостебельное с Annularia- подобными листовыми мутовками; 3 – побег бовманитового Sphenophyllum stouckenbergii Schmalhausen с короткими междоузлиями; 4 – побег членистостебельного, незначительно деформированный в процессе диагенеза; 5 – фрагмент побега членистостебельного с совмещением прямого и очередного прохождения ребер через узел (морфотип или «условный подрод» Mesocalamites ); 6 – апикальный фрагмент пера последнего порядка Pecopteris sp. Местонахождение Исаклы; средняя пермь, казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

Таблица VI. 1, 2 – Compsopteris salicifolius (Fischer) Naug.: 1 – отдельное перышко (сегмент последнего порядка); 2 – строение двух простоперистых листьев; 3 – Permocallipteris wangenheimii (Fischer) Naug. Местонахождение Новый Кувак-1, Самарская область; казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

Таблица VII. Kuvakospermum pedatum Naug. et Sidorov. Строение голотипа 1317; местонахождение Новый Кувак-1, Самарская область; казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

Таблица VIII. Peltaspermum morovii Naug. Морфологическое строение голотипа 2975. На фиг. 1 под литерой «А» стрелкой отмечен один из семенных рубцов. Местонахождение Новый Кувак-1 Средняя пермь, казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

Таблица IX. Растительные остатки исаклинского флористического комплекса. 1-6 – облиственные побеги хвойного, предположительно, относящегося к порядку Voltziales. Местонахождение Исак-лы; средняя пермь, казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

Таблица Х. Растительные остатки новокувакского флористического комплекса. 1

Kuvakospermum pedatum Naug. et Sidorov, дисковидный щиток семеносного органа пельтаспермо-вых, нетипично сохранившийся экземпляр; 2 – отпечаток крупного вееровидного листа Psyg-mophyllum cuneifolium (Kutorga) Schimper, 1870; 3 – почти полностью сохранившийся стробил с семенами в прикреплении гинкгового Karkenia sp.; 4 – апикальная часть стробила гинкгового Kark-enia sp., хорошо видны округлые семена; 5 – Kerpia belebeica Naugolnykh, 2001, практически целый лист гинкгофита. Местонахождение Новый Кувак-1; средняя пермь, казанский ярус Длина масштабной линейки – 1 см

Таблица ХI. Растительные остатки новокувакского флористического комплекса. 1 – Rufloria sp . , отпечатки крупных листьев; 2 – Suchoviella sp., репродуктивный орган с крупными семенами Megasylvella sp., сохранившимися в прикреплении (графическая дешифровка морфологии остатка показана на рис. 7); 3 – Megasylvella sp., скопление семян, идентичных семенам, сохранившимся в прикреплении к семеносному органу Suchoviella sp. (фиг. 2, рис. 7); 4 – Megasylvella sp., изолированное семя с хорошо развитой крылаткой (графическая дешифровка морфологии показана на рис. 8); 5 – мужской репродуктивный орган войновскиевого. Местонахождение Новый Кувак-1; средняя пермь, казанский ярус

Длина масштабной линейки – 1 см

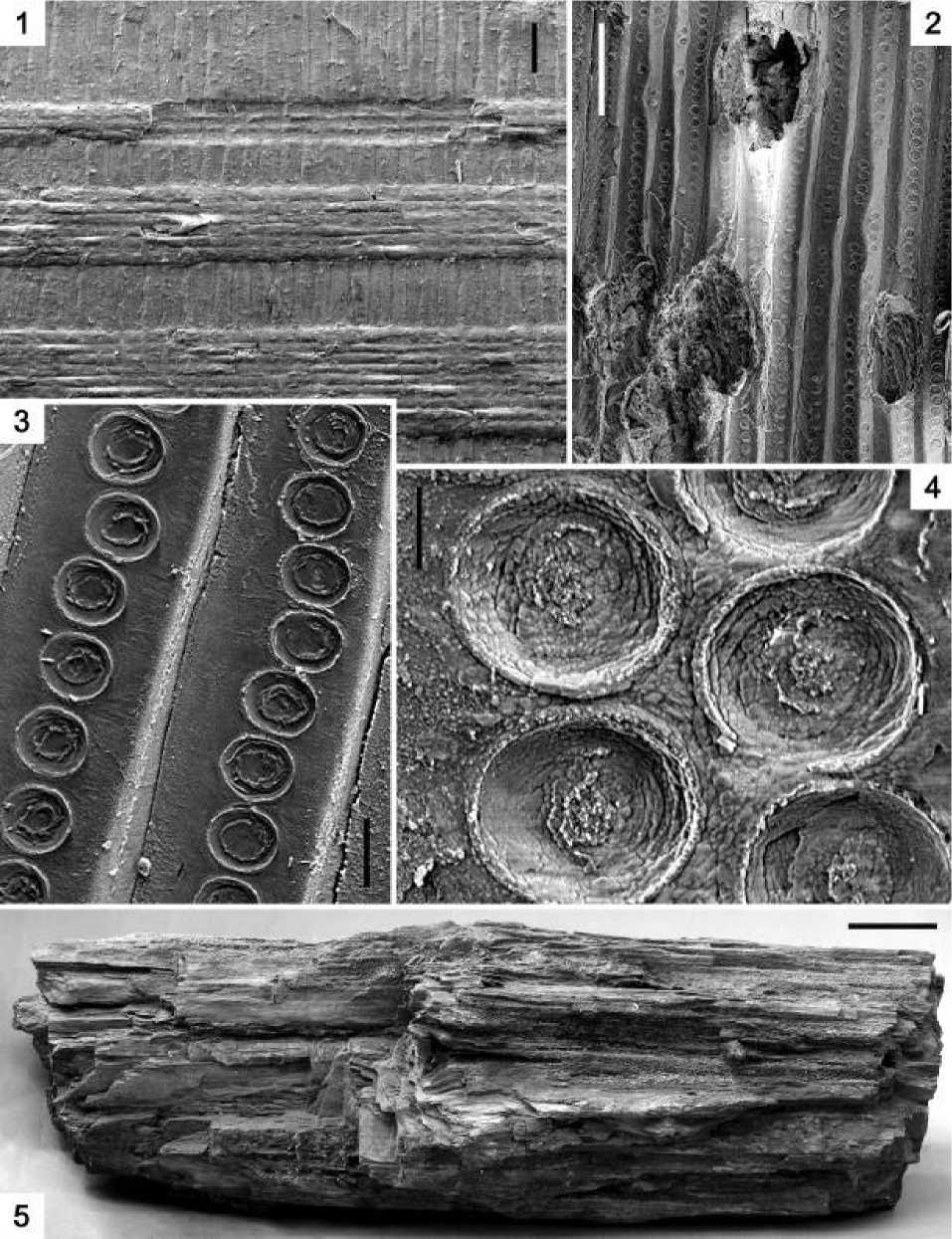

Таблица ХII. Древесина кониферофитов анатомической сохранности. 1 – фрагмент древесины с трахеидами и сердцевинными лучами; 2 – фрагмент минерализованной древесины кониферофита с ходами проедания, скорее всего, оставленными жуками из семейства пермокупедид; 3 – две соседних трахеиды с окаймлёнными порами; 4 – окаймлённые поры с тонкой концентрической морщинистостью; 5 – крупный фрагмент окаменелой древесины (осевая часть). Местонахождение Новый Кувак-1; средняя пермь, казанский ярус

Длина масштабной линейки – 10 см (5), 100 мкм (1, 2), 10 мкм (3), 5 мкм (4). Фотографии 1-4 получены на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6390A, СамГТУ

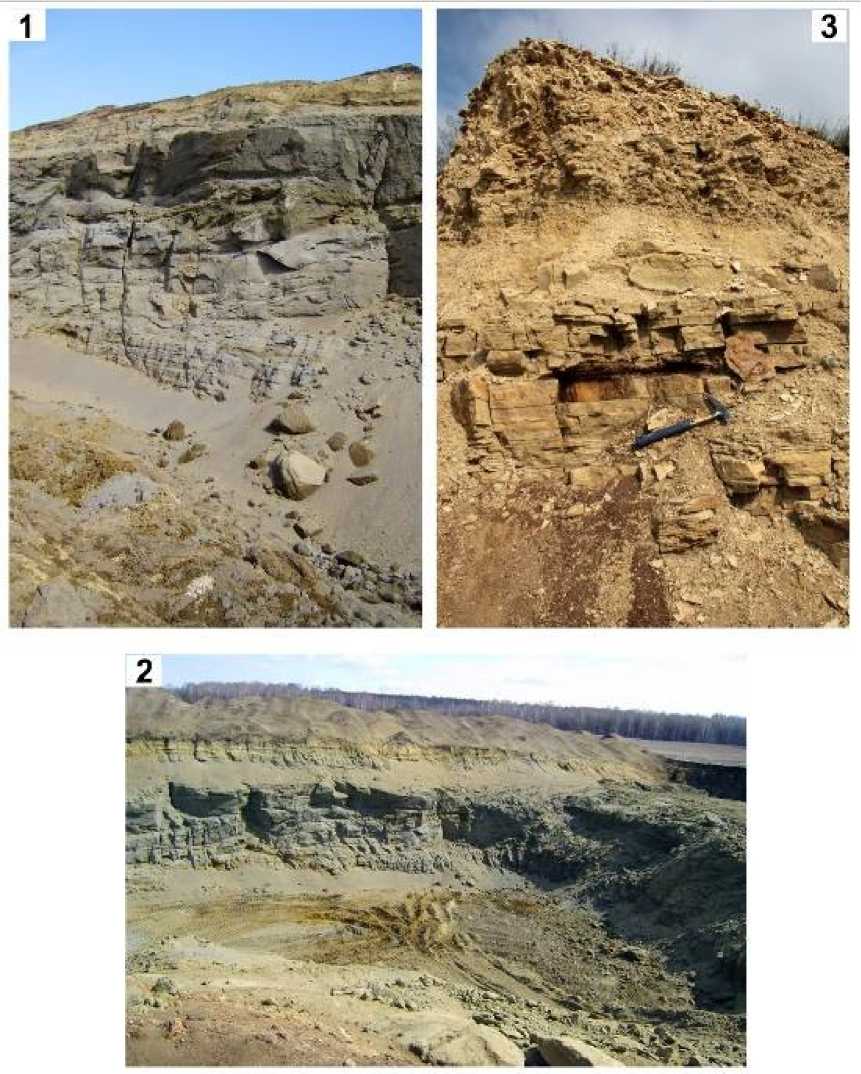

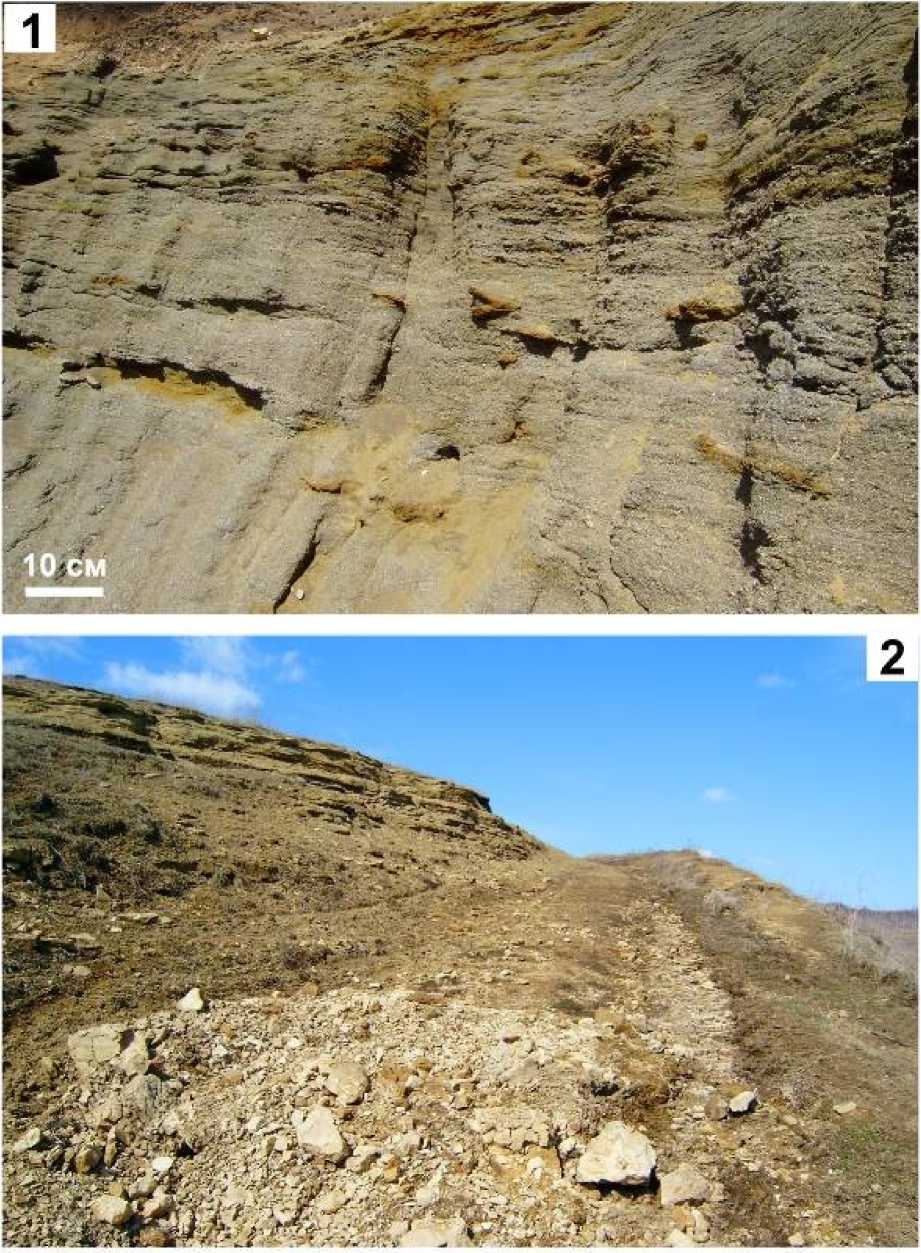

Таблица ХIII. 1-2 – общий вид разреза Новый Кувак-1, восточный борт карьера. Фото И.Е. Кравченко, 2009; 3 – Общий вид верхней части разреза Исаклы. Фото Д.В. Варенова, 2013

Таблица ХIV. 1 – косая слоистость песков на разрезе Новый Кувак-1; 2 – слой грубозернистых песчаников со смешанным типом слоистости, перекрывающих глинисто-карбонатную толщу на разрезе Новый Кувак-2. Фото И.Е. Кравченко, 2009

Таблица ХV. 1 – линза мергеля во вмещающей линзе глин в глинисто-карбонатной толще на разрезе Исаклы. Фото Д.В. Варенова, 2013; 2 – лагунно-континентальные отложения с частым переслаиванием карбонатных и терригенных толщ. Уфимский ярус пермской системы. Бузбашское месторождение карбонатных пород. Фото И.Е. Кравченко, 2009

Список литературы Ископаемые растения казанского яруса Среднего Поволжья

- Болтаева В.П. Брахиоподы казанского яруса Волжско-Камского края и их стратиграфическое значение. Автореф. дисс. … канд. геол.-минерал. наук. Казань, 2010, 160 с.

- Бухман Л.М. Таксономический состав ископаемой флоры из местонахождения Новый Кувак (казанский ярус, верхняя пермь; Самарская область). Эволюция органического мира в палеозое и мезозое. Сб. науч. работ. СПб.: Маматов, 2011, с. 15-22.

- Варенов Д.В., Варенова Т.В., Моров В.П. Находки пермских ископаемых растений на территории Шенталинского и Камышлинского районов Самарской области. Самарский край в истории России. Вып. 4. Материалы Межрегион. науч. конф., посвящ. 160-летию Самар. губернии и 125-летию со дня основания Самар. обл. историко-краеведч. музея им. П.В. Алабина. Самара: СОИКМ им. П.В. Алабина, 2012а, с. 26-32.

- Варенов Д.В., Варенова Т.В., Моров В.П. Новые местонахождения пермских ископаемых растений на территории Самарской области. Эколого-географические проблемы регионов России: материалы III Всерос. науч.-практич. конф. Отв. ред. В.Ф. Ляховская. Самара: Поволжская гос. соц.-гуманит. академия, 2012, c. 13-20.

- Варенова Т.В., Варенов Д.В., Степченко Л.В. Пермские ископаемые растения в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина. Эволюция органического мира в палеозое и мезозое. Сб. науч. работ. СПб.: Маматов, 2011, c. 60-64.