Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 1. Введение

Автор: Моров В.П., Бакаев А.С., Морова А.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Статья в выпуске: 4 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено состояние изученности ископаемой фауны рыб на территории Самарской области с упором на биоразнообразие региона, показана важная роль организованной любительской палеонтологии.

Ископаемые рыбы, палеоихтиофауна, фанерозой, биоразнообразие, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148330459

IDR: 148330459 | УДК: 567(470.43) | DOI: 10.24412/2073-1035-2024-33-4-6-15

Текст научной статьи Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 1. Введение

Палеоихтиология – раздел палеонтологии, объектом изучения которого являются древние бесчелюстные (за исключением сближаемых с ними конодонтов) и рыбы. Бесчелюстные (Agnatha) – надкласс хордовых, известный с раннего кембрия и уже в кембрии продемонстрировавший эволюционный расцвет. Уже в ордовике они дали начало челюстноротым ( Gnathostoma-ta ), а именно, рыбам (Pisces1), которые с начала девона стали доминировать почти во всех известных водных экосистемах, включая пресные водоёмы, а в конце этого периода дали начало тетраподам.2

Поскольку наиболее ранняя морская тран-грессия на современную территорию Самарской области приходится на конец раннего девона, бесчелюстные, а тем более, рыбы должны были составлять существенную часть биотических комплексов в девонских отложениях региона. Тем не менее, соответствующие остатки почти не упоминаются в литературе, описывающей отложения, в регионе залегающие глубже верхнего карбона и изученные исключительно по керну скважин. Подобное положение связано не только с редкостью соответствующих остатков, но и со слабым интересом стратиграфов к представителям групп организмов (в том числе, к рыбам), не дававшим особой информации для детального расчленения толщ девон–карбонового интервала, исключительно важного для нефтяной геологии региона.

В то же время, и из залегающих выше (начиная с верхнего карбона) стратиграфических уровней, доступных для изучения на тех или иных разрезах, рыбный материал, за редчайшим исключением, специально не собирался и не исследовался – несмотря на то, что первые остатки ихтиофауны с современной территории Самарской обл. приведены ещё в монографии А.А. Штукенберга для верхнего карбона (Шту-кенберг, 1905).

По указанным выше причинам ископаемые рыбы на территории Самарской области до последнего являлись одной из наименее изученных фаунистических групп. Первая практическая попытка проиллюстрировать их разнообразие была предпринята при издании региональной энциклопедии (Новиков, Моров, 2011). При поисках в литературе, выпущенной до этой даты, обнаружены сведения лишь о 16 представителях рыб (10 костных, 4 хрящевых, по одной акантоде и плакодерме) из отложений различного возраста, основная часть которых приводится в открытой номенклатуре; упоминания же о бесчелюст- ных (за вычетом конодонтов) из региона отсутствуют.

В исследованиях рыбных остатков с территории региона в разные годы принимали участие: А.П. Быстров (Новожилова, 1955) – из среднего девона; Д.В. Обручев (Геология СССР .., 1967) – из нижнего карбона; А.О. Иванов (Ivanov et al., 2021; Ivanov, 2022), О.А. Лебедев (Орлова и др., 2022) – из верхнего карбона; А.С. Бакаев (Бакаев и др., 2018) – из средней перми; А.В. Миних (Орлова и др., 2022), М.Г. Миних – из средней перми и триаса; А.Л. Козлов (1928), А.О. Канар-кина (2023, 2024) – из терминальной юры; Е.В. Попов (Пархоменко и др., 2023), А.В. Бирюков (Бирюков и др., 2018) – из верхнего мела; В.В. Меннер (Милановский, 1935) – из акчагыла. Ряд предварительных определений отдельных находок был выполнен участниками палеонтологического портала «Аммонит.ру» (Ammonit.ru), в т.ч. А.В. Качалкиным. Членами СПО были опубликованы несколько находок – в основном, в издаваемых в регионе научных журналах и сборниках конференций (Моров, 2012а, 2012б; Гунчин, 2019; Горбенко, Гунчин, 2020; Лентин, 2023; Пархоменко и др., 2023).

В целом, в последние годы сведения об ископаемых рыбах региона значительно пополнились в результате работ специалистов-палеонтологов. При этом последние нередко опираются на сборы и отдельные разрозненные находки любителей, среди которых основная роль принадлежит членам и волонтёрам Самарского палеонтологического общества (СПО) (paleosamara.ru).

В то же время, работы, широко освещающие биоразнообразие палеоихтиофауны на территории Самарской области, до сих пор отсутствуют. Предлагаемая серия публикаций по ископаемым рыбам региона призвана восполнить этот пробел и как можно полнее представить фаунистический состав в рамках группы. Очевидно, что при решении данной задачи приходится несколько отходить от строгих академических принципов, позволяющих работать исключительно с музейными коллекциями. Данные принципы абсолютно справедливы при описании новых таксонов и должны неукоснительно выполняться систематиками. Однако более широкая характеристика биоразнообразия как объекта палеогеографии сталкивается, во-первых, с недостающей до стандартов музейных коллекций сохранностью большей части материала, во-вторых, с множеством факторов, препятствующих как поступлению в фонды музеев, так и своевременной и должной обработке. Поскольку детального палеонтологического описания в рамках настоящей работы не требуется, возможность использования материала, не являющегося фон- довым музейным материалом, значительно расширяет рамки научного знания. Более того, в краеведческом плане полнота представления картины на отдельно взятой территории имеет решающее значение; и вот в этом аспекте приблизительное описание материала гораздо предпочтительней отсутствия описания. Во-вторых, публикация большего количества изображений любого палеонтологического материала даже просто как такового ценна сама по себе, поскольку может служить отправной точкой и/или представлять дополнительные данные для будущих исследований не только в рамках палеонтологии, но и в биостратиграфическом аспекте. На недостаток опубликованных в литературе изображений, особенно в случае нерядового материала, неоднократно обращали внимание ряд ведущих специалистов-палеонтологов, в частности, В.В. Митта. Наконец, стоить обратить внимание, что любительская палеонтология в России переросла уровень случайных находок или бессистемного сбора и во многих случаях представляет собой фактор, способный вносить безусловный вклад в науку. Об этом говорят факты появления в последние годы общественных организаций, ярчайшим примером которых является Самарское палеонтологическое общество (Устав общественной .., 2017; Зенина и др., 2020; Моров и др., 2020). Учитывая всё вышеизложенное, мы считаем вынужденной необходимостью использование в публикациях, направленных на представление регионального биоразнообразия, в том числе: материалов любителей; музейных сборов на стадии, предшествующей оформлению в фонды; коллекций ведомственных внутренних музеев. В случае же появления необходимости непосредственного использования отдельных образцов в целях систематического описания они, как правило, передаются для этого в соответствующие организации.

Помимо собственно изображений конкретного материала, авторы считают, что при описании биоразнообразия полезно максимально представлять реконструкции представителей того же таксона.

Остатки ископаемых представителей рыб на территории Самарской области известны из отложений самого различного возраста, но в большинстве из них довольно редки. Они принадлежат трём крупнейшим группам – плакодермам, или пластинокожим (Placodermi), хрящевым (Chondrichthyes) и костным рыбам (Osteichthyes). Первые для региона практически не изучены. Кроме того, многие исследователи, использующие градуалистический подход (по современным кладистическим данным,

Acanthodii – это стволовые хрящевые рыбы, см. Zhu et al., 2013), в первую очередь, отечественные, выделяют в качестве отдельного класса акантод (Acanthodii) – группу древнейшего происхождения, сочетающую в себе признаки других классов рыб (Михайлова, Бондаренко, 2006).

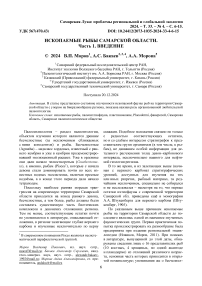

Стратиграфическое распределение групп, с детализацией до яруса, на территории региона представлено в табл. 1-2. Местонахождения ископаемых остатков рыб приведены на справочной карте (рис. 1) и в кадастре к этому рисунку.

Таблица 1

Стратиграфическое распределение (девон–триас) ископаемых остатков рыб на территории

Самарской области

Stratigraphic distribution (Devonian–Triassic) of fossil fish remains in the Samara region

|

< и н и S и |

ОТДЕЛ |

ЯРУС / ВЕК |

В В «1 В ч Я S и © |

ГРУППА |

|||||

|

2 о ч С |

ч о |

В В ю о S ч |

о ч о о ч |

Костные |

|||||

|

я о ч о В |

|||||||||

|

<5 S а £8 |

Верхний |

246,7 |

(отложения отсутствуют) |

||||||

|

Средний |

|||||||||

|

Нижний |

Оленёкский T1o |

249,1 |

Р |

Р |

Р |

||||

|

Индский T 1 i |

251,90 |

Р |

Р |

||||||

|

5 и и ь и с |

Татарский (верхний) |

Вятский P 3 vt |

259,51 |

||||||

|

Северодвинский P 3 sd |

264,28 |

||||||||

|

Биармский (средний) |

Уржумский P2ur |

266,9 |

П |

||||||

|

Казанский P2kz |

274,01 |

Р, Б |

М |

Р, П |

|||||

|

Приуральский (нижний) |

Уфимский P 1 u |

(~ 276) |

|||||||

|

Кунгурский P 1 k |

283,3 |

||||||||

|

Артинский P 1 ar |

290,1 |

(отложения отсутствуют**) |

|||||||

|

Сакмарский P1s |

293,52 |

||||||||

|

Ассельский P1a |

298,9 |

||||||||

|

О? и S 3g |

Верхний |

Гжельский C 3 g |

303,7 |

М |

М |

М |

|||

|

Касимовский C 3 k |

307,0 |

М |

М |

М |

|||||

|

Средний |

Московский C 2 m |

315,2 |

|||||||

|

Башкирский C2b |

323,4 |

||||||||

|

Нижний |

Серпуховский C1s |

330,3 |

|||||||

|

Визейский C 1 v |

346,7 |

||||||||

|

Турнейский C 1 t |

358,86 |

Л |

|||||||

|

и и о д и ч |

Верхний |

Фаменский D3fm |

372,15 |

||||||

|

Франский D 3 f |

382,31 |

М |

М |

||||||

|

Средний |

Живетский D2zv |

387,95 |

М |

М |

М *** |

||||

|

Эйфельский D 2 ef |

393,47 |

||||||||

|

Нижний |

Эмсский D 1 e |

410,62 |

|||||||

|

Пражский … Лохковский … |

419,62 |

(отложения отсутствуют) |

|||||||

Примечания. * По: (International Stratigraphic .., 2024), с дополнениями. ** По: (Моров, Морова, 2021).

*** «Чешуи» без определения принадлежности, помещение в группу условно.

Условные обозначения к табл. 1 и 2 . Тип отложений: М – морские, Л – лагунные, С – солоноватоводных бассейнов, П – пресноводных бассейнов, Б – баровые, Р – русловые, А – переотложение в аллювии, З – археологические находки.

Таблица 2

Стратиграфическое распределение ископаемых остатков рыб (юра–современность) на территории Самарской области

Stratigraphic distribution (Jurassic – recent) of fossil fish remains in the Samara region

|

< и н и S и |

ОТДЕЛ (НАДРАЗДЕЛ) |

ЯРУС (РАЗДЕЛ) / ВЕК |

дан Я S н и а у я а Г 2 |

ГРУППА |

||

|

S S о Г) |

о о о & |

а а и я |

||||

|

И Я н Я й S Я н |

Голоцен |

Голоцен H |

11,7 тыс. |

А |

А |

Р, А, З |

|

Плейстоцен |

Неоплейстоцен Q N |

0,774 |

(Р), А |

|||

|

Эоплейстоцен Q E |

1,80 |

|||||

|

Палеоплейстоцен Q P |

2,58 |

С |

||||

|

е| о и и о и и |

Плиоцен |

Пьяченцский N2p |

3,600 |

|||

|

Занклский N2z |

5,333 |

|||||

|

Миоцен |

Мессинский N1m |

7,246 |

||||

|

23,04 |

(отложения отсутствуют) |

|||||

|

о “ о и и Ё |

Олигоцен |

33,9 |

||||

|

Эоцен |

56,00 |

|||||

|

Палеоцен |

Танетский P 1t |

59,24 |

||||

|

Зеландский P 1z |

61,66 |

|||||

|

Датский P 1 d |

66,00 |

|||||

|

5 д о ч |

Верхний |

Маастрихтский K 2 m |

72,2 |

+ |

||

|

Кампанский K2km |

83,6 |

М, А |

+ |

|||

|

Сантонский K2st |

85,7 |

М, А |

+ |

|||

|

Коньякский K 2 k |

89,8 |

? |

+ |

|||

|

Туронский K 2 t |

93,8 |

М, А |

Т |

+ |

||

|

Сеноманский K2s |

100,5 |

М, А |

? |

|||

|

Нижний |

Альбский K1al |

113,2 |

М |

|||

|

Аптский K1a |

121,4 |

|||||

|

Барремский K 1 br |

125,77 |

|||||

|

Готеривский K 1 g |

132,6 |

|||||

|

Валанжинский K1v |

137,05 |

|||||

|

Берриасский K 1 b (рязанский) (K 1 rz) |

143,1 (~141) |

М |

М |

|||

|

2 |

Верхний |

Титонский J 3 tt (волжский) (J3v) |

149,2 |

М |

М |

|

|

Кимериджский J3km |

154,8 |

? |

М |

|||

|

Оксфордский J 3 o |

161,5 |

? |

||||

|

Средний |

Келловейский J 2 k |

165,3 |

М |

? |

||

|

Батский J 2 bt |

168,2 |

|||||

|

Байосский J 2 b |

170,9 |

|||||

|

Ааленский … |

174,7 |

(отложения отсутствуют) |

||||

|

Нижний |

201,4 |

|||||

Примечание. Условные обозначения приведены в примечании к табл. 1.

Рис. 1. Местонахождения остатков ископаемых рыб на территории Самарской области. Карта выполнена на географической основе ВСЕГЕИ геологических карт региона (Географическая карта .., 2010).

Fig. 1. Locations of fossil fish remains on the territory of the Samara region. The map is based on the geographical basis by VSEGEI for geological maps of the region.

Кадастр к рис. 2: Девон: 1 – скв. Байтуганская (D 3 f); 2 – скв. Безенчукская, 3 – скв. Сызранская (D 2 zv). Карбон: 4 – Богатырь (C 3 k); 5 – скв. Горькоовражная (C 1 t); 6 – Могутова гора, 7 – Сокский кар. (C 3 g); 8 – Ширяево (C 3 k); 9 – Яблоневый овраг (C 3 k–C 3 g). Пермь: 10 – Аксаково, 11 – Байтуган (P 2 kz); 12 – скв. у с. Бол. Лозовка, 13 – скв. у д. Бол. Пичерки (P 2 ur); 14 – Карабикулово (P 2 kz). Триас: 15 – Борщёвка, 16 – Гвардейцы, 17 – Мечеть (T 1 o), 18 – скв. у с. Тростянка (T 1 i), 19 – Яблоновый Враг (?T 1 i), 20 – [б-н р. Съезжей] (T 1 o). Юра: 21 – Аверьяновский, 22 – Гостевка (J 3 v); 23 – Заводское (J3km– J3v); 24 – Каменнодольск, 25 – Кашпир (J3v); 26 – Нов. Рачейка (J3v–K1rz), 27 – Шариповка (J 3 k–J 3 v), 28 – Яблоновый Враг (J 3 v). Мел: 29 – Кашпир (K 2 ); 30 – Климовка (K 2 cm–K 2 m); 31 – Нов. Рачейка (K 1 rz); 32 – Новодевичье (?K 1 alb, K 2 t–K 2 st); 33 – Подвалье (K 2 cm–K 2 m). Квартер: 34 – Ерма-ково (Q p ); 35 – Заплавное (Q n ); 36 – Нов. Рачейка, 37 – Покровка(Q p ); 38 – Тунгуз (Q n – из размытого K 2 ).

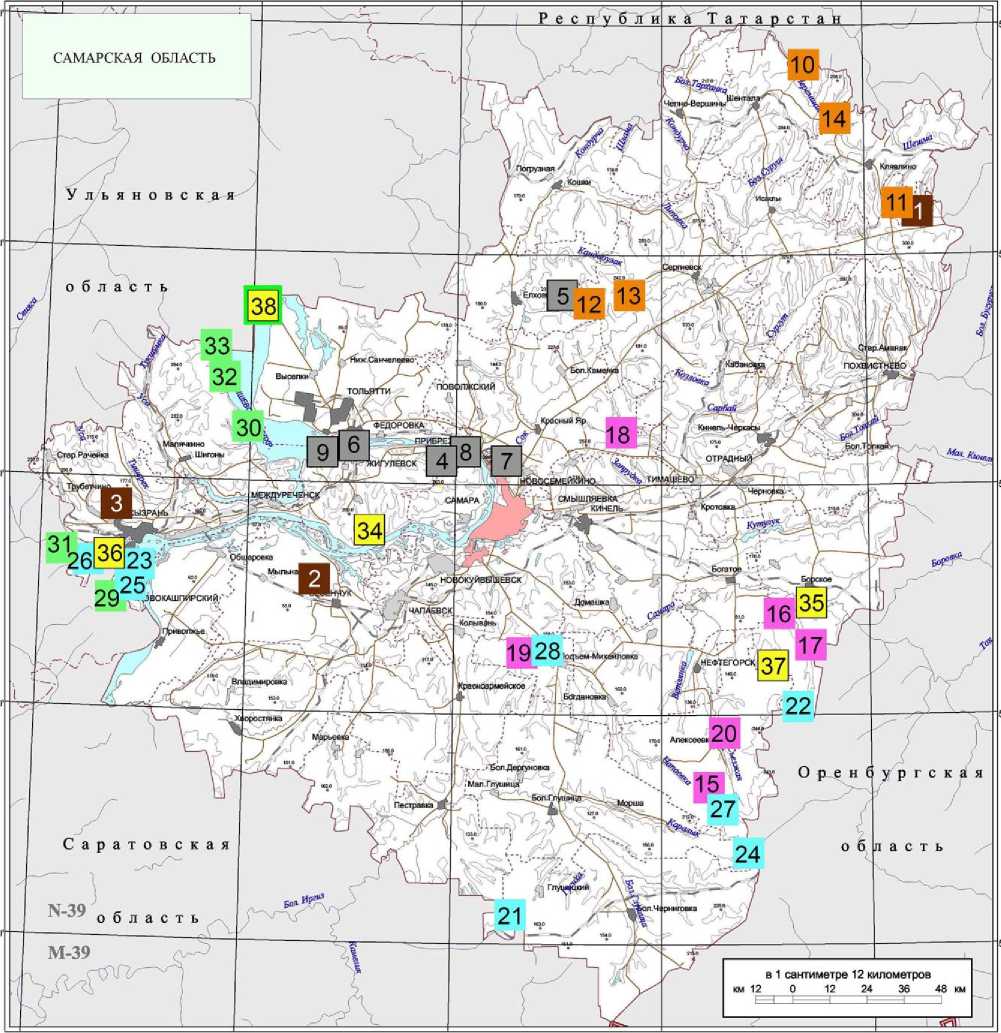

«Зубы» (зубные пластинки?) плакодерм из скважин, вскрывших глубокие отложения2 в интервале, соответствующем ардатовскому– муллинскому горизонтам живетского яруса среднего девона, были определены как род Coccosteus3 (Новожилова, 1955). Вероятно, их следует относить к близкому роду Livosteus Obrucheva, 1962, к которому принадлежат (Мо-лошников, 2022) остатки одновозрастных представителей коккостеид Центрального девонского поля. Представители отр. Членистошейные (Arthrodira; ранний девон – поздний карбон).

Это крупные уплощённые рыбы с длиной панциря до 80 см. Кости массивные, с крупными, до 3 мм в диаметре, плоскими, не тесно посаженными бугорками, не образующими чётких рядов. Челюстные кости с зубами, стирающимися с возрастом, причём края челюстей превращаются в лезвия. Орбиты небольшие (Основы палеонтологии .., 1964). Хищники-ихтиофаги, обладавшие сильными челюстями (рис. 2).

Рис. 2. Реконструкция плакодермы Coccosteus [ C. cuspidatus ] (The Geology of Strathy .., 2024).

Fig. 2. Reconstruction of the placoderm of Coccosteus [ C. cuspidatus ].

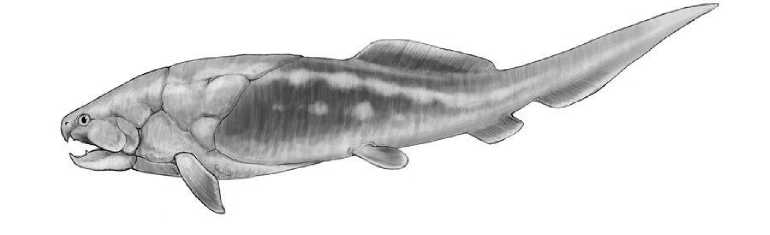

Акантоды (поздний силур – пермь) – небольшая группа примитивных рыб, отличающихся хорошо развитыми и часто многочисленными плавниковыми шипами. Веретенообразная форма тела акантод указывает на то, что они были хорошими пловцами. Преимущественно небольшие хищники или планктонофаги; некоторые могли быть неспециализированными в питании. Количество жаберных щелей варьирует, вероятно, от 4 до 6; брызгальце выражено неясно. Характерно развитие жаберной крышки: либо только одной основной, либо основной и нескольких дополнительных. Отсутствие копулятивных органов предполагает наружное оплодотворение. В основном обитатели морских водоёмов, но среди поздних акантод (Черепанов, Иванов, 2007) известны и пресноводные формы.34

К находкам акантод на территории региона (скв. Горькоовражная в Елховском р-не) относится Acanthodes lopatini (Rohon, 1889) из тур-нейского яруса нижнего карбона (Геология СССР .., 1967), принадлежащий сем. Cheiracan-thidae (отр. Acanthodiformes). Тело хейракантид не удлинённое, промежуточных шипов на брюхе и зубов нет. Чешуйный покров сплошной, чешуи со скульптурой из гребешков. Плавниковые шипы с погружённым в мускулатуру основанием (рис. 3).

Рис. 3. Реконструкция [М. Тихонов] акантоды Acanthodes lopatini (Акантод Homalacanthus .., 2010).

Fig. 3. Reconstruction [by M. Tikhonov] of the acanthode Carycinacanthus lopatini.

Хрящевые рыбы в регионе представлены подклассами Акуловые (Elasmobranchii) и Цельноголовые, или Слитночерепные, или Настоящие хрящеголовые (Holocephali = Euchondrocephali). Несмотря на широкое распространение в морях девона – среднего карбона, в керновом материале с территории региона, соответствующем отложениям этого интервала, обе группы не отмечались. Однако имеются находки отдельных зубов рыб из обоих подклассов на обнажениях верхнего карбона. Эти находки, как правило, единичны, тем не менее, формируют представление о значительном видовом разнообразии хрящевых на описываемой площади в бассейнах позднекаменноугольной эпохи. В отложениях мезозойского возраста разнообразие группы и число находок материала увеличиваются.

Сложнее обстоит ситуация с костными рыбами, поступающий материал которых, как правило, несёт недостаточно информации даже для грубого определения, по причине плохой сохранности и значительной фрагментации.

Подробное описание эласмобранхий, цельноголовых и костных рыб, остатки которых встречены на территории Самарской области, приведено в серии статей (Моров и др., 2024а-в) в этом же выпуске.

Все использованные в серии публикаций реконструкции взяты из открытых источников.

Список литературы Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 1. Введение

- Акантод Homalacanthus lopatini / [автор: Тихонов М.] // Палеонтологический портал «Аммонит.ру». 2010. иЯЬ: www.ammonit.ru/foto/2763.htm (дата обращения: 01.09.2024).

- Бакаев А.С., Голубев В.К., Буланов В.В., Моров В.П., Морова А.А. Фауна позвоночных местонахождения Аксаково (средняя пермь, Самарская область) // Фундаментальная и прикладная палеонтология. Мат-лы LXIV сессии Палеонтол. об-ва при РАН (2-6 апреля 2018 г., С.-Петербург). СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2018. С. 173-174.

- Бирюков А.В., Попов Е.В., Моров В.П., Морова А.А. Новый комплекс эласмобранхий (С^п^сЬ-Шуе8) из базального горизонта турона Самарского Предволжья // Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии: Мат-лы IX Всерос. совещ. 17-21 сентября 2018 г., НИУ «БелГУ», г. Белгород. Белгород: ПОЛИ-ТЕРРА, 2018а. С. 58-61.

- Географическая карта Самарской области. Масштаб 1: 1 200 000. иКЬ: vsegei.ru (дата обращения: 07.11.2010).

- Геология СССР. Т. 11 . Поволжье и Прикамье. Часть 1. Геологическое описание // ред. 3.И. Башма-ковой, 3.Д. Соломатиной. М.: Недра, 1967. 872 с.

- Горбенко В.Г., Гунчин Р.А. О находке хрящевой рыбы рода Ptychodus из позднемеловых отложений Самарской области // Самарский край в истории России. Вып. 7. Мат-лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 195-летию со дня рождения П.В. Алабина. Самара: СОИКМ им. П.В. Алабина, 2020. С. 62-64.

- Гунчин Р.А. О первой находке хрящевой рыбы рода Ptychodus из сантонских отложений Самарской области // Трёшниковские чтения - 2019: Современная географическая картина мира и технологии географического образования. Мат-лы всеросс. науч. -практич. конф. с междунар. участием. Ульяновск, .УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2019. С. 265-266.

- Зенина Ю.В., Гунчин Р.А., Малышев А.А., Варенов Д.В. Самарское палеонтологическое общество: история создания и основные направления деятельности // Самарский край в истории России. Вып. 7. Мат-лы Межрегион. науч. конф-и, посвящ. 195-летию со дня рождения П.В. Алабина. Самара: СОИКМ им. П.В. Алабина, 2020. С. 25-31.

- Канаркина А.О. Первая находка позднеюрской рыбы рода Orthocormus Weitzel, 1930 (Actinopterygii, Pachycormidae) в России // Закономерности эволюции и биостратиграфия. Мат-лы LXX сессии Палеонтол. об-ва при РАН. СПб. : Картфабрика Ин-та Карпинского. 2024. С. 229-230.

- Канаркина А.О. Ревизия Thrissops volgensis -единственного известного вида костистых рыб из волжского яруса Европейской России // Вопросы палеонтологии и региональной стратиграфии фанеро-зоя Европейской части России: Всерос. науч.-практич. конф. (г. Ульяновск, 22-25 сентября 2023 г.): сб. науч. тр. / под. ред. В.П. Морова, М.А. Рогова, Н.Г. Зверькова. Ундоры: Ундоровский палеонтол. музей им. С.Е. Бирюкова, 2023. С. 46-47.

- Козлов А.Л. Thrissops volgensis nov. sp. из нижневолжских отложений Ульяновской губ. // Изв. Геол. Ком. 1928. Т. 47, № 5. C. 573-581.

- Лентин А.А. Новое местонахождение лучепёрых рыб в пограничных отложениях юрской и меловой систем Самарского Предволжья // Вопросы палеонтологии и региональной стратиграфии фанерозоя Европейской части России: Всерос. науч.-практич. конф. (г. Ульяновск, 22-25 сентября 2023 г.): сб. науч. тр. / под. ред. В.П. Морова, М.А. Рогова, Н.Г. Зверькова. Ундоры: Ундоровский палеонтол. музей им. С.Е. Бирюкова, 2023. С. 55-58.

- Милановский Е.В. Плиоценовые и четвертичные отложения Сызранского района // Тр. Комиссии по изуч. четвертичного периода. Т. IV, вып. 2. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1935. С. 175-219.

- Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология / 2-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ, 2006. 592 с.

- Молошников С.В. Среднедевонские коккостеид-ные панцирные рыбы Воронежской области (живет Павловского карьера) по материалам в коллекции Музея землеведения МГУ // Жизнь Земли. 2022. Т. 44, № 3. С. 334-342.

- Моров В.П. Геологическое строение и палеофауна обнажения Подвалье // Проблемы палеоэкологии и исторической геологии. Сб. науч. тр. Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения проф. В.Г. Очева. Саратов, 2012а. С. 118-125.

- Моров В.П. Палеонтология // в кн.: Могутова гора: взаимоотношения человека и природы / под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. Тольятти: Кассандра, 2012б. 108 с. С. 26-30.

- Моров В.П., Бакаев А.С., Варенов Д.В., Варено-ва Т.В., Гунчин Р.А., Гущина Л.В., Зенина Ю.В., Колчин И.В., Лентин А.А., Лентин Н.А., Моро-ва А.А., Новиков И.В., Паперный М.Л., Шаймар-данов Ф.Ф. Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 4. Костные рыбы (Osteichthyes) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2024а. Т. 33. № 4. С. 44-70.

- Моров В.П., Варенов Д.В., Варенова Т.В., Гун-чин Р.А., Гущина Л.В., Зенина Ю.В., Колчин И.В., Крайнов Н.А., Лентин А.А., Лентин Н.А., Малышев А.А., Морова А.А., Новиков И.В., Шаймарда-нов Ф.Ф. Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 2. Эласмобранхии (Elasmobranchii) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2024б. Т. 33. № 4. С. 15-36.

- Моров В.П., Варенов Д.В., Гунчин Р.А., Зени-на Ю.В., Колчин И.В., Крайнов Н.А., Новиков И.В., Паперный М.Л., Пархоменко Е.А. Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 3. Цельноголовые (Holocephali) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2024в. Т. 33. № 4. С. 37-43.

- Моров В.П., Малышев А.А., Гунчин Р.А. Самарское палеонтологическое общество: предпосылки создания и первые результаты деятельности // Палео-страт-2020. Годичное собрание (науч. конф.) секции палеонтологии МОИП и Московского отд. Палеонтол. об-ва при РАН. Москва, 27-29 января 2020 г. Программа и тез. докл. М.: ПИН РАН, 2020. С. 38-39.

- Моров В.П., Морова А.А. Лекция 7 (начало). Пермская система / Верс. 4 от 26.10.2023 // Курс лекций по стратиграфии территории Самарской области. 2021. URL: paleosamara.ru/wp-content/uploads/2023/ 11/07-mPMb.pdf (дата обращения: 01.02.2024).

- Новиков И.В., Моров В.П. Рыбы ископаемые // Энциклопедия Самарской области. Т. 4: Н-Р. Самара: СамЛюксПринт, 2011. С. 306-307.

- Новожилова С.И. Брахиоподы девона Куйбышевской и Чкаловской областей // Брахиоподы девона Волго-Уральской области / под ред. А.К. Крыловой. Л.: Гос.НТИ нефтяной и горно-топливной лит-ры, 1955. С. 61-105.

- Орлова Т.Б., Бортников М.П., Морозова О.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. Изд. 2-е. Серия Средневолжская. Лист N-39-XXI (Новосемейкино). Объяснительная записка [Электронный ресурс] -1 опт. диск (DVD-ROM) (1,45 Гб). М.: Моск. фил. ВСЕГЕИ, 2022. 160 с.

- Основы палеонтологии. Т. 11. Бесчелюстные, рыбы / под ред. Б.П. Марковского и др. М: АН СССР, 1964. 623 с.

- Палеонтологический портал «Аммонит.ру». URL: www.ammonit.ru (дата обращения: 01.12.2024).

- Пархоменко Е.А., Зенина Ю.В., Гунчин Р.А. О первой находке химеры Edaphodon в верхнемеловых отложениях Самарской области // Вопросы палеонтологии и региональной стратиграфии фанерозоя Европейской части России: Всерос. науч.-практич. конф. (г. Ульяновск, 22-25 сентября 2023 г.): сб. науч. тр. / под. ред. В.П. Морова, М.А. Рогова, Н.Г. Зверь-кова. Ундоры: Ундоровский палеонтол. музей им. С.Е. Бирюкова, 2023. С. 76-77.

- Самарское палеонтологическое общество. URL: paleosamara.ru (дата обращения: 01.12.2024).

- Устав общественной организации «Самарское палеонтологическое общество». 2017. URL: paleosamara.ru/wp-content/uploads/2023/11/Устав-CnO.pdf (дата обращения: 01.12.2024).

- Черепанов Г.О., Иванов А.О. Палеозоология позвоночных: учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. М.: Академия, 2007. 352 с.

- Штукенберг А.А. Фауна верхнекаменноугольной толщи Самарской Луки // СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1905. 144 с.