Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 2. Эласмобранхии (Elasmobranchii)

Автор: Моров В.П., Варенов Д.В., Варенова Т.В., Гунчин Р.А., Гущина Л.В., Зенина Ю.В., Колчин И.В., Крайнов Н.А., Лентин А.А., Лентин Н.А., Малышев А.А., Морова А.А., Новиков И.В., Шаймарданов Ф.Ф.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Статья в выпуске: 4 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые представлен обзор (включающий литературные данные и неопубликованные собственные сборы авторов) находок ископаемых эласмобранхий в интервале с позднего карбона до позднего мела, известных с территории Самарской области.

Ископаемые рыбы, палеоихтиофауна, elasmobranchii, биоразнообразие, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148330456

IDR: 148330456 | УДК: 567.31(470.43) | DOI: 10.24412/2073-1035-2024-33-4-16-37

Текст научной статьи Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 2. Эласмобранхии (Elasmobranchii)

Одной из основных групп ископаемых рыб, известных из разновозрастных отложений Самарской области, являются Акуловые (Elasmobranchii) 1. Это современный подкласс рыб, описанный в 1838 году французским натуралистом Шарлем Бонапартом. Совместно с Цельноголовыми составляют класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes). Наиболее ранние представители известны из среднего девона; иногда производится значительное удревнение группы за счёт присоединения к ней акантод. Основная диверсификация происходила в течение каменноугольного периода; с поздней юры происходит новое бурное развитие эласмобранхий в морских бассейнах.2

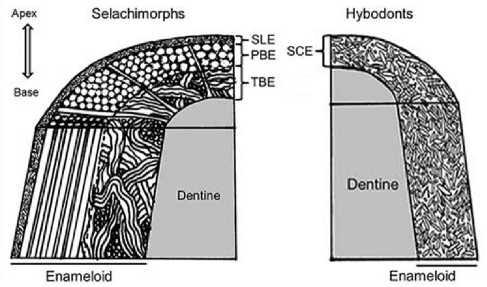

Внутренний скелет, за исключением содержащих фосфат кальция зубов и чешуи, хрящевой, у большинства сильно обызвествленный (особенно у палеозойских представителей). Верхняя челюсть не срастается с черепом, а нижняя челюсть сочленяется с верхней. Зубной аппарат сильно развит, почти всегда гетеродонтный (различные в функциональном отношении группы зубов отличаются разным размером, формой коронок). Характерны многочисленные последовательности сменяющих друг друга зубов, рассматриваемые как ряды – расположенные параллельно челюсти – и серии – перпендикулярные рядам (Гликман, 1964). Зубы у большинства покрыты слоем эмалеподобного вещества – ориентированного энамелоида. Особенности строения зубов и челюстного аппарата в целом являются определяющими признаками для систематики внутри подкласса. Детальный

обзор особенностей зубного аппарата эласмоб-ранхий, в частности, мезозойских, приведён в работе (Бирюков, 2023).

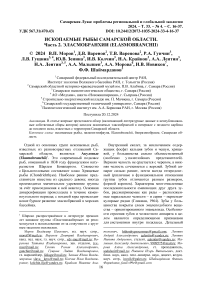

Имеется от 5 до 7 пар жаберных щелей, открывающихся индивидуально наружу. Чешуя плакоидная (рис. 1) (Основы .., 1964; Михайлова, Бондаренко, 2006; Класс Эласмобранхии .., 2024).

Рис. 1. Строение плакоидных чешуй (Анатомия сравнительная .., 2024).

Fig. 1. Structure of the placoid scales.

С самого начала эласмобранхии представлены различными группами морских форм: прибрежными, пелагическими, придонными. С позднего карбона и до ранней юры основные ветви элас-мобранхий переходят в пресные воды, где легко выделить хищников с режущими зубами, с колющими и хватающе-ударными зубами и дробяще-зубых моллюскоядных акул. Начиная с поздней юры большинство акул, по-видимому, становятся вторично-морскими и чётко разделяются на прибрежных, придонных и пелагических. В рамках общей картины, в палеозое процветали акулы с ортодентиновыми зубами наравне с ос-теодентиновыми (рис. 2), в мезозое подавляющее большинство имеют остеодентиновые, а в кайнозое – ортодентиновые зубы (Основы .., 1964).

В ископаемом состоянии от эласмобранхий остаются, в первую очередь, зубы, а также имеющие слабую диагностичность чешуи, позвонки, плавниковые шипы (ихтиодорулиты), фоссилизированные экскременты (копролиты) (рис. 3) (Бирюков, 2023).

Из прочих остатков эласмобранхий характерны шиповидные плакоидные чешуи (дермальные дентикулы). Химически плакоидная чешуя в основном состоит из кристаллов гидроксилапатита, перемежающихся плотной сетью коллагена и других белков (Kawasaki et al., 1980).

Однако отнесение единичных дентикул какому-либо известному роду или виду, как правило, затруднено и в основном невозможно, так как многие таксоны демонстрируют значительную изменчивость дермальных дентикул. Тем не ме- нее, можно распознать различные морфотипы (Kriwet et al., 2009).

Рис. 2. Основные типы строения зубов элас-мобранхий: остеодентиновый (А), ортоденти-новый (Б). en – энамелоид, ort – ортодентин; ost – остеодентин; p – пульпа; r – ризодентин; d.c. – дентиновые канальца (Гликман, 1964).

Fig. 3. Main types of elasmobranchia tooth structure: osteodentine (A), orthodentine (B). en – enamel, ort – orthodentin; ost – osteodentin; p – pulp; r – rhizodentin; d.c. – dentin tubules.

Остатки эласмобранхий с территории Самарской области относятся в основном к различным группам акул (гибодонтообразные, ламнообраз-ные др.), иногда принадлежат скатам (надотр. Batomorphii). За редким исключением, они представлены изолированными зубами различной сохранности. Как правило, сохраняется конус (коронка) зуба – нередко только главный; сохранность же базиса (корня) чаще недостаточна для определения материала. Определение обломков с отсутствующим базисом является очень приблизительным; не всегда возможно отнесение к таксону даже ранга семейства. Среди находок зубов позднемелового возраста преобладает материал, собранный на пляже и в разной степени подвергшийся абразивной обработке.

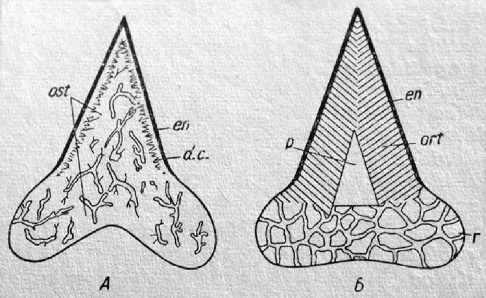

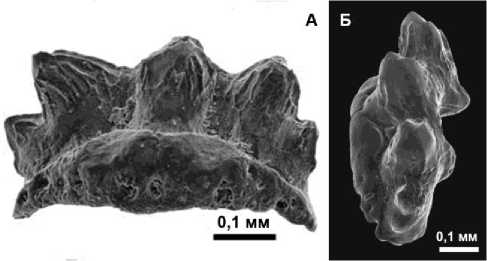

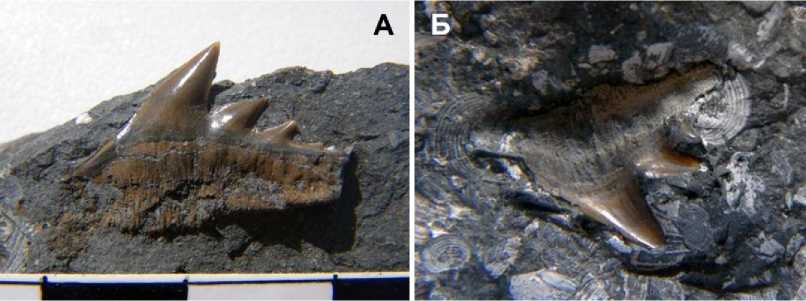

В верхнем карбоне на территории Самарской области эласмобранхии представлены, в первую очередь, Ктенакантообразными (Ctenacanthi-formes) (рис. 4). Это отряд вымерших (средний девон – поздний триас) хрящевых рыб, близких к настоящим акулам. Зубы ортодентиновые, кладодонтные (с центральной и сильно развитыми боковыми вершинами) либо пирамидальные; у некоторых – тупые давящие. Корни плоские или слегка вогнутые снизу. Зуб Glikmanius occidentalis (Leidy, 1859), изображённый как “ Cladodus sp.” (рис. 4, А) (Штукенберг, 1905; Ginter et al., 2005), в стратиграфическом плане принадлежит, в современном представлении, терминальной части касимовского яруса (Ноин-ский, 1913).

Рис. 3. Ископаемые остатки эласмобранхий (Бирюков, 2023).

Fig. 3. Fossil remains of elasmobranchs.

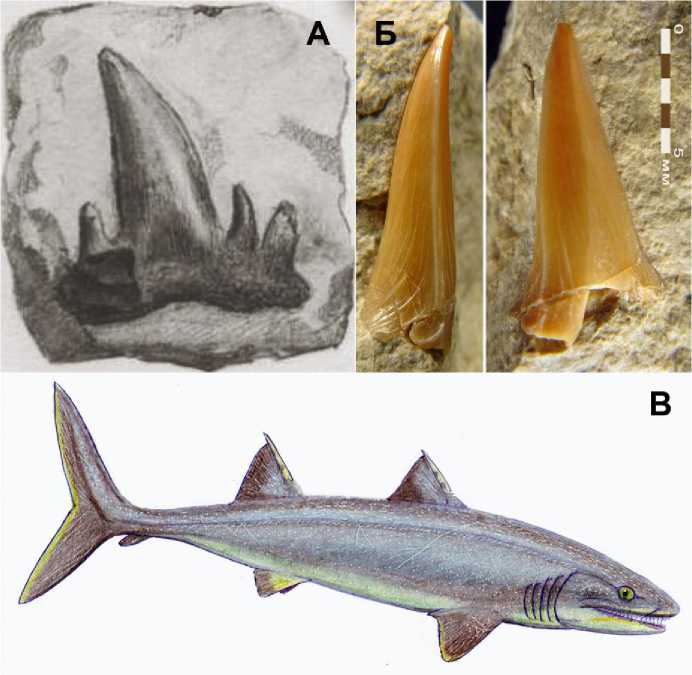

В последние годы сделаны находки зубов рода Heslerodus, на настоящий момент монотипного для семейства Heslerodidae, с видом H. divergens (Trautschold, 1879) (рис. 5). Это небольшие рыбы с тупой мордой и очень мелкими зубами в форме трезубца. Челюсти выдаются вперёд, возможно, могли выдвигаться. Орбиты очень большие. Передний плавник больше заднего, шипы очень глубоко посажены (Отряд Ктенакантообразные .., 2024).

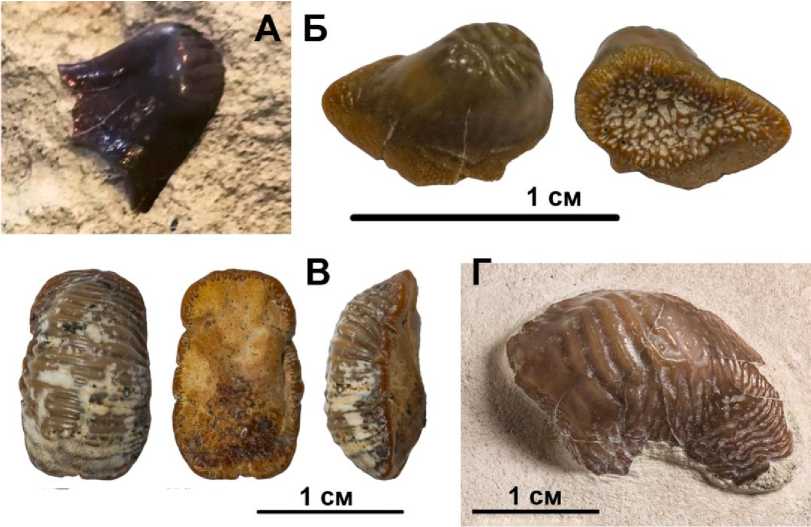

Рис. 4. Зубы ктенакантид. Карбон, касимовский ярус. А – Glikmanius occidentalis , г.о. Жигулёвск, Ширяево (Штукенберг, 1905) .

Б – ? Glikmanius sp., кар.

Яблоневый Овраг (г.о. Жигулёвск); ИЭВБ, сбор В.П. Морова, 2004, фото Д.В. Варенова.

В – реконструкция Glikmanius [Д.В. Богданов] (Glikmanius .., 2008).

Fig. 4. Teeth of ctenacan-thids. Carboniferous, Kasi-movian stage. A – Glikma-nius occidentalis , Zhigu-lyovsk, Shiryaevo.

B – ? Glikmanius sp., Yablonevy Ovrag quarry (U. d. Zhigulyovsk); IEVB, collection by V.P. Morov, 2004, photo by D.V. Vare-nov. C – reconstruction of Glikmanius [D.V. Bogdanov].

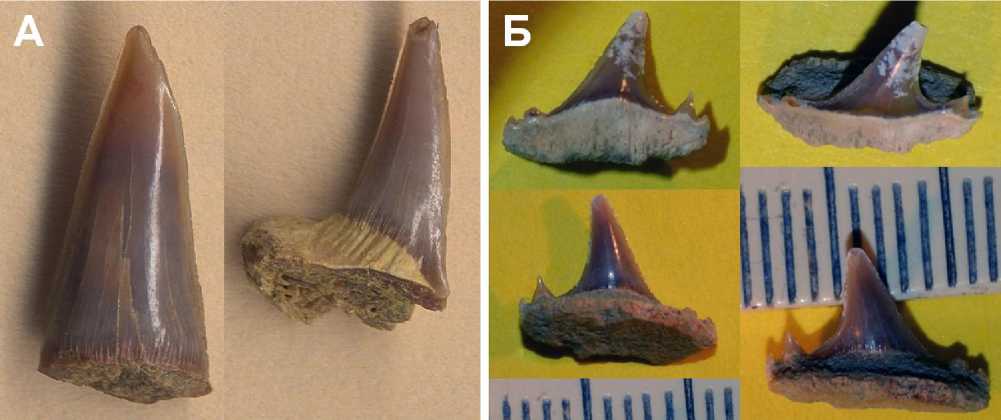

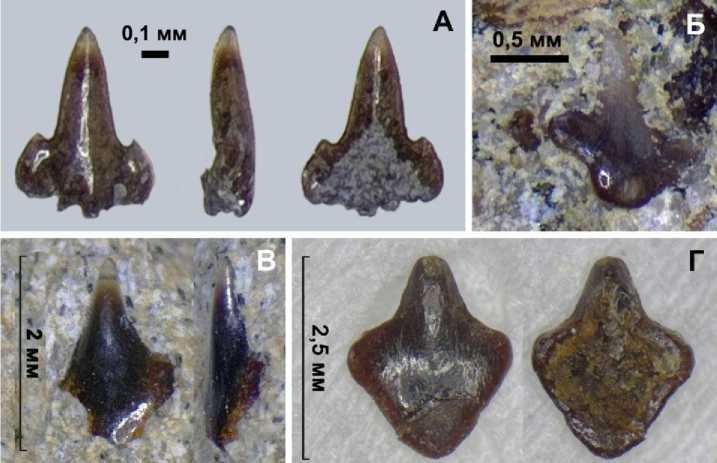

Рис. 5. Зубы ктенаканта Heslerodus divergens . А – гжельский ярус. Сокский кар. (г.о. Самара); сбор и фото А.А. Лентина, 2022. Б – верхний карбон. Кар. Яблоневый Овраг (г.о. Жигулёвск) (Иванов, 2017).

Fig. 5. Teeth of the ctenacanth Heslerodus divergens . A – Gzhelian stage. Soksky quarry (U. d. Samara). Collection and photo by A.A. Lentin, 2022. B – Upper Carboniferous. Yablonevy Ovrag quarry (U. d. Zhigulyovsk).

Также ко ктенакантам был отнесён недавно описанный А.О. Ивановым монотипичный позд-некарбоновый род Samarodus. Голотип типового вида S. flexus Ivanov, 2022 происходит из Яблоневого Оврага окрестностей г.о. Жигулёвск, где собрано 15 зубов этого вида (рис. 6). Одновременно А.О. Ивановым был описан из Подмосковья род Gzhelodus; при этом единственный зуб G. serratus Ivanov, 2022 известен и из Яблоневого Оврага (Ivanov, 2022).

Из других представителей эласмобранхий в касимовском ярусе верхнего карбона отмечены Adamantina foliacea Ivanov, 1999 из недавно выделенного отр. Джалодонтообразные (Jalodon-tiformes) (Иванов, 2017) Для отряда характерны ортодентиновые зубы с тремя почти равными по высоте вершинами (рис. 7).

Рис. 6. Зубы ктенакантида Samarodus flexus . Карбон, гжельский ярус. А – голотип. Кар. Яблоневый Овраг (г.о. Жигулёвск) (Иванов, 2017). Б – Сокский кар. (г.о. Самара); сбор и фото А.А. Лентина, 2022.

Fig. 6. Teeth of the ctenacanthid Samarodus flexus holotype). Carboniferous, Gzhelian stage. A – holotype. Yablonevy Ovrag quarry (U. d. Zhigulyovsk). B – Soksky quarry (U. d. Samara); collection and photo by A.A. Lentin, 2022 (В).

Рис. 7. Джалодонтообразные: зуб Adamantina foliacea . Карбон, касимовский ярус. Ширяево (г.о. Жигулёвск). А – (Ivanov et al., 2021) , Б – (Иванов, 2017) .

Fig. 7. Jalodontiformes: tooth of Adamantina foliacea . Carboniferous, Kasimovian stage. Shiryaevo (U. d. Zhigulyovsk).

Наконец, в верхнем карбоне региона отмечены Симмориеобразные (Symmoriiformes) рода Denaea (Иванов, 2017), в т.ч. вид D. wangi Wang, Jin et Wang, 2004 (рис. 8).

Симмориеобразные появились в девоне, вымерли, по-видимому, в миоцене. Систематиче- ское положение их среди хрящевых не вполне определённое, и отнесение к эласмобранхиям многими оспаривается. Зубы ортодентиновые, с плоскими корнями. Отличительной особенностью самцов части родов является дорсальный шип, о назначении которого нет единого мнения.

Рис. 8. Симмориеобразные Denaea . Зубы, верхний карбон. А – D. wangi ; касимовский ярус, Ширяево (г.о. Жигулёвск). Б – D. sp., гжельский ярус, кар. Яблоневый Овраг (г.о. Жигулёвск) (Иванов, 2017) . В – реконструкция (Denaea .., 2010).

Figure 8. Symmoriiformes: Denaea . Teeth, Upper Carboniferous. A – D. wangi ; Kasimovian stage, Shiryaevo (U. d. Zhigulyovsk). B – D . sp., Gzhelian Stage, Yablonevy Ovrag quarry (U. d. Zhigulyovsk). C – reconstruction.

Сведения об эласмобранхиях пермского возраста из региона ещё более отрывочные. В позднеказанских отложениях (средняя пермь) местонахождения позвоночных Аксаково (Шенталин-ский р-н) обнаружены зубы ксенакантообразно-го, известного как ” Xenosynechodus egloni ” Gluckman, 19802.3

В отряд Ксенакантообразные (Xenacanthi-formes , средний девон – поздний триас) включаются обитатели, обычно мелкие, пресноводных водоёмов и морских мелководий (рис. 9). Особенностью их является зубчатый шип у основания шеи. Зубы у ранних представителей ор-тодентиновые, у более поздних – переходного типа к остеодентиновому, имеют сильно развитые боковые вершины.

Рис. 9. Ксенакантиды “ Xenosynechodus ” (средняя пермь), реконструкция [И.С. Михеев, О.А. Лебедев] (Палеонтологический музей .., 2012).

Fig. 9. Xenocanthids: “ Xenosynechodus ” (Middle Permian), reconstruction [I.S. Mikheev, O.A. Lebedev].

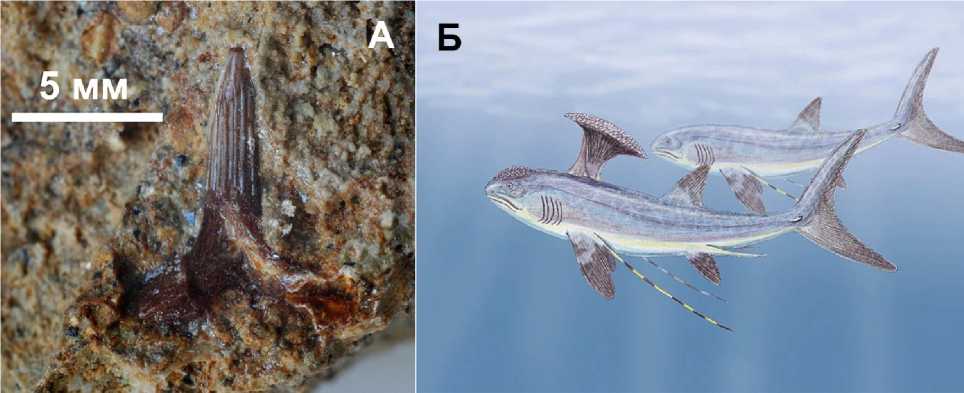

Из песчано-карбонатных баровых отложений раннеказанского возраста (средняя пермь) у с. Карабикулово имеется единичная находка зуба, предположительно принадлежащего сим- мориидам рода Stethacanthus (рис. 10). Из этого же местонахождения известна находка зуба и другого, неопределимого из-за сохранности, представителя эласмобранхий (рис. 11).

Рис. 10. Симмориеобразные. А – зуб Stethacanthus sp. (?). Средняя пермь, нижнеказанский подъярус. Карабикулово-2 (Шенталинский р-н). Сбор и фото Р.А. Гунчина, 2021. Б – реконструкция Stethacanthus (Stethacanthus altonensis .., 2024).

Figure 10. Symmoriiformes. A – tooth of Stethacanthus sp. (?). Middle Permian, Lower Kazanian substage. Karabikulovo-2 (Shentala district). Collection and photo by R.A. Gunchin, 2021. B – reconstruction of Stethacanthus .

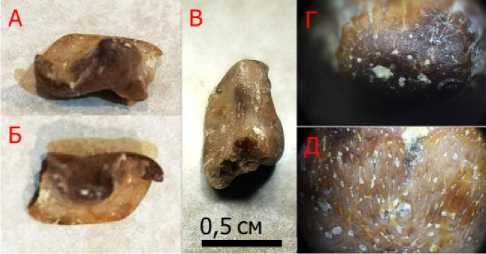

Рис. 11. Эласмобранхии. А-Д – Elasmobranchii ord. indet., окатанный фрагмент зуба. Средняя пермь, нижнеказанский подъярус. Карабику- лово-2 (Шенталинский р-н). Сбор и фото Ф.Ф. Шаймарданова, 2023.

Fig. 11: Elasmobranchii. A-E – Elasmobranchii ord. indet., rounded tooth fragment. Middle

Permian, Lower Kazanian suborder.

Karabikulovo-2 (Shentala district). Collection and photo by F.F. Shaimardanov, 2023.

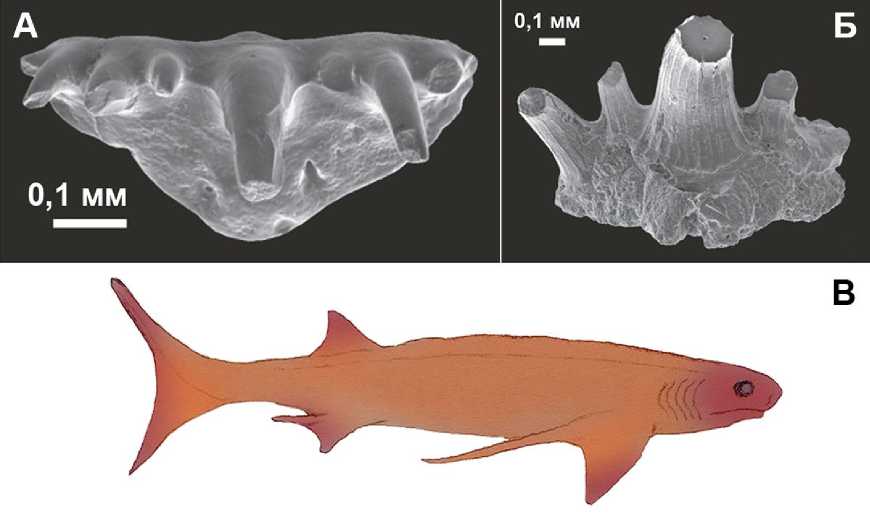

В нижнем триасе региона эласмобранхии представлены отр. Гибодонтообразные

(Hybodontiformes). Это группа вымерших (поздний девон – поздний мел), преимущественно хищных, акул, обитавших как в морских, так и в пресноводных бассейнах. Они обладали относительно коротким черепом со слабо разви- тым ростром и двумя спинными плавниками, каждый из которых снабжен крупным шипом (рис. 13). Шипы в сечении имеют овальную форму и несут два ряда зубчиков на задней поверхности. Зубы остео- либо ортодентиновые.

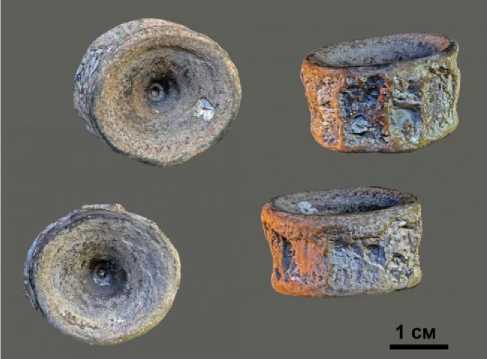

Плавниковые шипы гибодонтных акул – их-тиодорулиты в Самарской области известны из рыбинского горизонта нижнего триаса бассейнов рек Таволжанки (рис. 12) и Съезжей и относятся к роду Hybodus ( H. spasskiensis A. Minich, 1985 и H. sp.) (Миних, Миних, 2005; Новиков, Моров, 2011).

Рис. 12. Ихтиодорулит Hybodus sp. Триас, оле-нёкский ярус, рыбинский горизонт. Мечеть V (Борский р-н). СОИКМ, сбор и фото Д.В. Ва-ренова, 2015.

Fig. 12. Ichthyodorulite of Hybodus sp. Triassic, Olenyokian stage, Rybinskian horizon. Mechet V (Borskoye district). SOIKM, collection and photo by D.V. Varenov, 2015.

Рис. 13. Реконструкция гибодонтной акулы Hybodus (Hybodus .., 2024).

Fig. 13. Reconstruction of the hybodont shark Hybodus .

Фрагменты зубов акул (в т.ч. также, предпо- нижнеоксфордском интервале юрской системы ложительно, гибодусов) встречены в келловей- Общего Сырта (рис. 14-15).

Рис. 14. Зуб акулы cf. Hybodus spp. Юра, нижний келловей – нижний оксфорд. Шариповка (Алексеевский р-н). Сбор и фото А.А. Ленти-на, 2024.

Fig. 14. Tooth of shark cf. Hybodus spp. Jurassic, Lower Callovian – Lower Oxfordian. Sharipovka (Alekseevka district).

Collection and photo by A.A. Lentin, 2024.

Рис. 15. Зуб акулы Elasmobranchii ord. indet. Юра, нижний келловей – нижний оксфорд. Шариповка (Алексеевский р-н). Сбор и фото А.А. Лентина, 2024. Fig. 15. Tooth of shark Elasmobranchii ord. indet. Jurassic, Lower Callovian – Lower Oxfordian. Sharipovka (Alekseevka district). Collection and photo by A.A. Lentin, 2024.

В позднеюрских отложениях (волжский ярус Общего Сырта и Кашпира) встречены, в первую очередь, зубы ортакодонтид, предположительно относящиеся к разным видам рода Sphenodus : S. cf. longidens (Agassiz, 1843) и др. (рис. 17-19). Ортакодонтиды (Orthacodontidae) – семейство вымерших (рання юра – ранний палеоцен) акул с не вполне ясным систематическим положением (рис. 16). В первом варианте оно относится к отряду Многожаберникообразные (Hexanchiformes). По другому варианту, оно входит в недавно выделенный отряд Синеходонтообразные (Synechodontiformes , ранняя пермь – палеоген). Основные общие признаки последнего отряда касаются анатомии зубов: корни остеодентино-вых зубов имеют специфический рисунок васкуляризации – врастания кровеносной системы, с углублением на корне зуба, где расположены питательные желобки.

В целом, сфенодусы – относительно крупные акулы, вероятно, ведшие придонный образ жизни.

Рис. 16. Реконструкция [А.А. Атучин] акулы Sphenodus longidens (Попов, Атучин, 2010).

Fig. 16: Reconstruction [A.A. Atuchin] of Sphenodus longidens.

Рис. 17. Зубы ортакодонтид. Юра, волжский региоярус, средний подъярус. А – Sphenodus cf. longidens. Краснооктябрьский (Большечерниговский р-н); СОИКМ, сбор и фото Д.В. Варенова, 2005. Б – S. sp., Каменнодольск (Большеглушицкий р-н); ИЭВБ, сбор и фото В.П. Морова, 2010.

Fig. 17. Teeth of Orthacodontidae. Jurassic, Middle Volgian. A - Sphenodus cf. longidens . Krasnooktyabrsky (Bolshechernigovsky district); SOIKM, collection and photo by D.V. Varenov, 2005. B - S. sp., Kamennodolsk (Bolsheglushitsky district); IEVB, collection and photo by V.P. Morov, 2010.

Рис. 18. Зубы ортакодонтид Sphenodus sp. Юра, волжский региоярус. Заводское (г.о. Сызрань); сбор и фото Н.А. Крайнова, 2024.

Fig. 18. Teeth of Orthacodontidae Sphenodus sp. Jurassic, ?Upper Volgian. Zavodskoe (U. d. Syzran); collection and photo by N.A. Krainov, 2024.

Рис. 19. Фрагменты зубов акул. Юра, волжский региоярус. А – ? Sphenodus sp., верхний подъярус. Б – Elasmobranchii indet., средний подъярус. Нов. Рачейка (Сызранский р-н); сбор и фото А.А. Лентина, 2023.

Fig. 19. fragments of shark teeth. Jurassic, Volgian. A – ?Sphenodus sp., upper substage.

B – Elasmobranchii indet., middle substage. Novaya Racheyka (Syzran district); collection and photo by A.A. Lentin, 2023.

Рис. 20. Позвонок акулы ? Sphenodus sp. Юра, кимериджский–волжский ярусы (из аллювия). Заводское (г.о. Сызрань). Сбор и фото Н. Карасёва, 2016 (Рыбий позвонок .., 2017).

Fig. 20. Vertebra of a shark ?Sphenodus sp. Jurassic, Kimmeridgian–Volgian (from alluvium). Zavodskoye (U. d. Syzran); collection and photo by N. Karasyov.

Рис. 21. Зуб Lamniformes fam. indet. Юра, волжский региоярус, средний подъярус.

Аверьяновский (Большечерниговский р-н); ИЭВБ, сбор и фото В.П. Морова, 2011.

Fig. 21. Tooth of Lamniformes fam. indet. Jurassic, Middle Volgian. Averyanovsky (Bolshecher-nigovsky district); IEVB, collection and photo by V.P. Morov, 2011.

Помимо этого, в отложениях волжского века с Общего Сырта имеются находки не определимых до рода (из-за сохранности) зубов ламнооб-разных (Lamniformes , юра – ныне) (рис. 21). Это преимущественно крупные акулы открытого моря с торпедовидной формой тела, у которых один анальный и два спинных плавника без шипов. Рот большой, зубы обычно очень мощные, остеодентиновые.

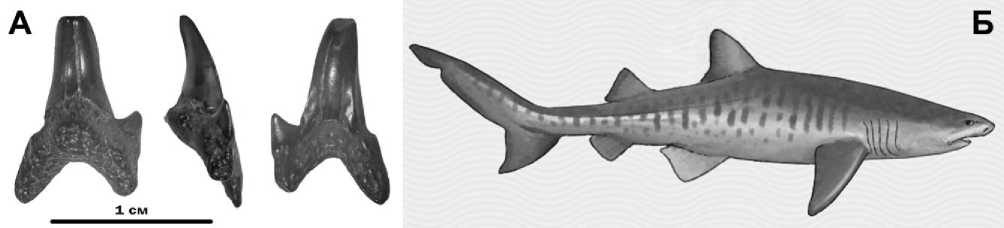

Из средневолжского подъяруса региона известны также находки зубов многожаберников: Pachyhexanchus sp. (рис. 22). Современный отряд Многожаберникообразные (Hexanchiformes) возник в ранней юре. У представителей имеется единственный спинной плавник без шипа, шесть или семь жаберных щелей. Верхняя лопасть хвостового плавника удлинена, нижняя лопасть короткая или отсутствует. Тело цилиндрическое или слегка сдавленное, голова коническая, немного приплюснутая, рот крупный и удлинённый (рис. 23). Зубы сложные, с серией сравнительно узких пульпарных каналов. Форма зубов меняется в зависимости от их расположения на челюсти.

Помимо зубов, к различным зонам волжского яруса приурочены находки плакоидных чешуй нескольких морфотипов (рис. 24).

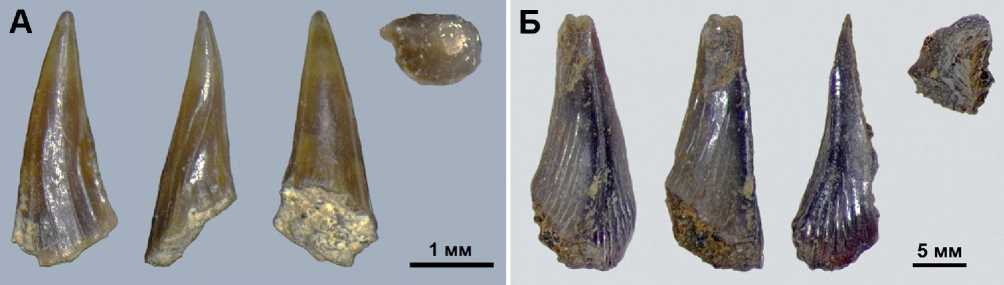

Рис. 22. Многожаберники: зубы Pachyhexanchus sp. А – нижний боковой, Б – верхний переднебоковой. Юра, волжский региоярус, средний подъярус. Шахта «Новокашпирская» (г.о. Сызрань); сбор и фото Л.В. Гущиной, 2015.

Fig. 22. Hexanchiformes: teeth of Pachyhexanchus sp. A – lower lateral, B – upper antero-lateral. Jurassic, Middle Volgian. Novokashpirskaya mine (U.d. Syzran); collection and photo by L.V. Gushchina, 2015.

Рис. 23. Реконструкция [А.А. Атучин] позднеюрской многожаберниковой акулы [ Notidanoides ] (Попов, Атучин, 2010).

Fig. 23. Reconstruction [A.A. Atuchin] of the Late Jurassic Hexanchiform shark [ Notidanoides ].

Рис. 24. Плакоидные чешуи акул. Нов. Рачейка (Сызранский р-н). Морфотип I: А – юра, волжский региоярус, средний подъярус; Б – мел, рязанский региоярус; В – юра, волжский региоярус, верхний подъярус, зона Nodiger. Морфотип II: Г – юра, волжский региоярус. Сбор и фото А.А. Лентина, 2023.

Fig. 24. Placoid scales of sharks. Novaya Racheyka (Syzran district). Morphotype I: A – Jurassic, Middle Volgian; B – Cretaceous, Ryazanian; C – Jurassic, Upper Volgian, Nodiger zone. Morphotype II: D - Jurassic, Volgian. Collection and photo by A.A. Lentin, 2023.

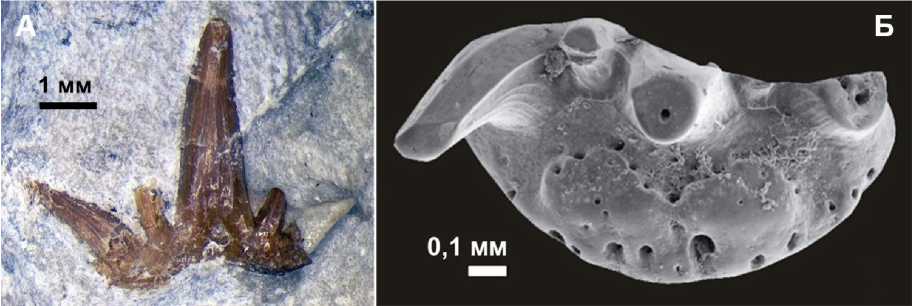

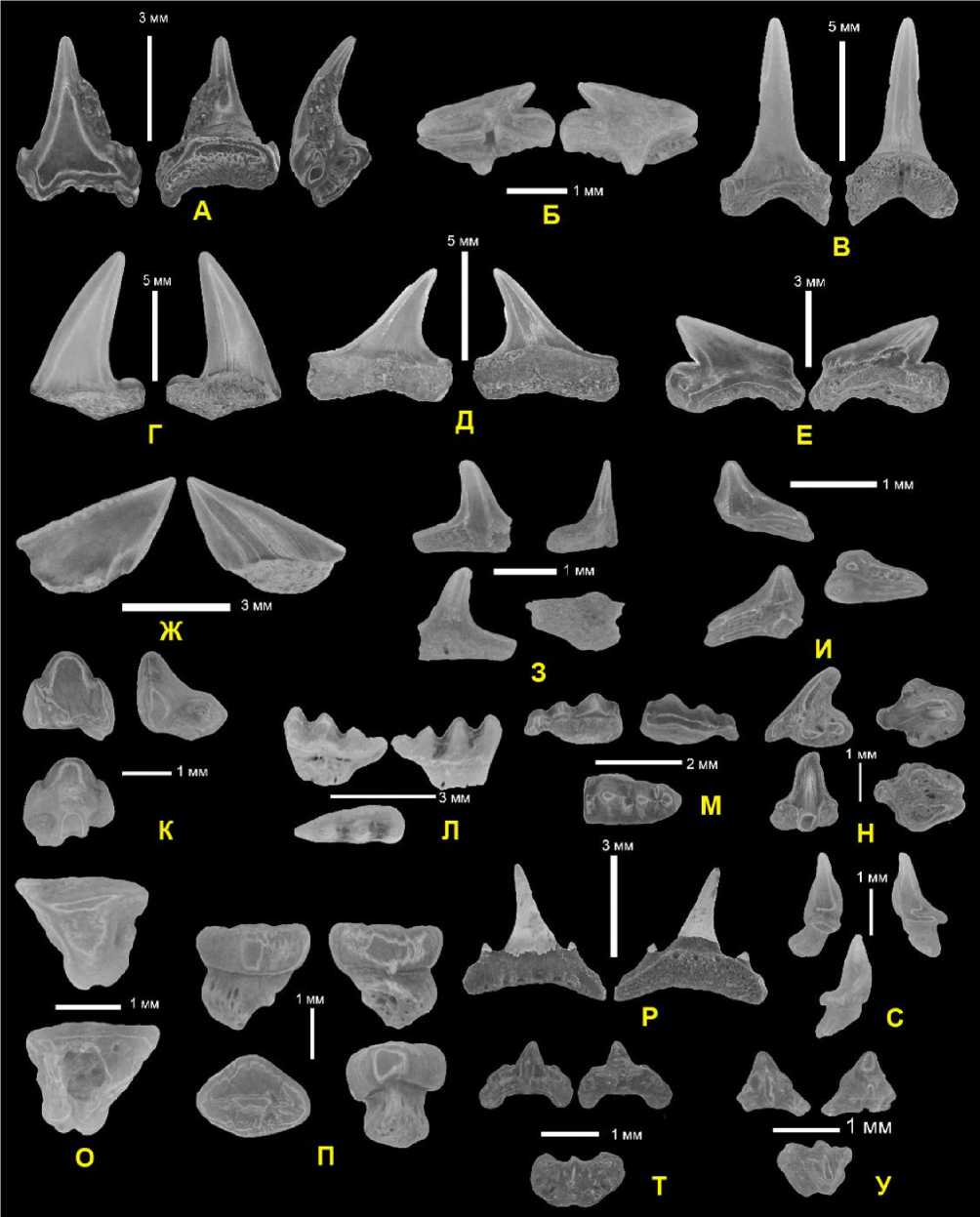

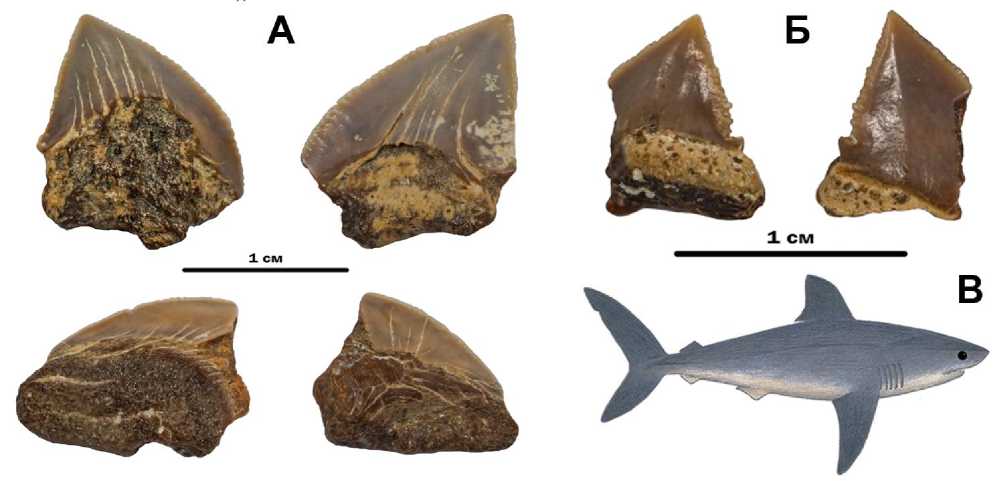

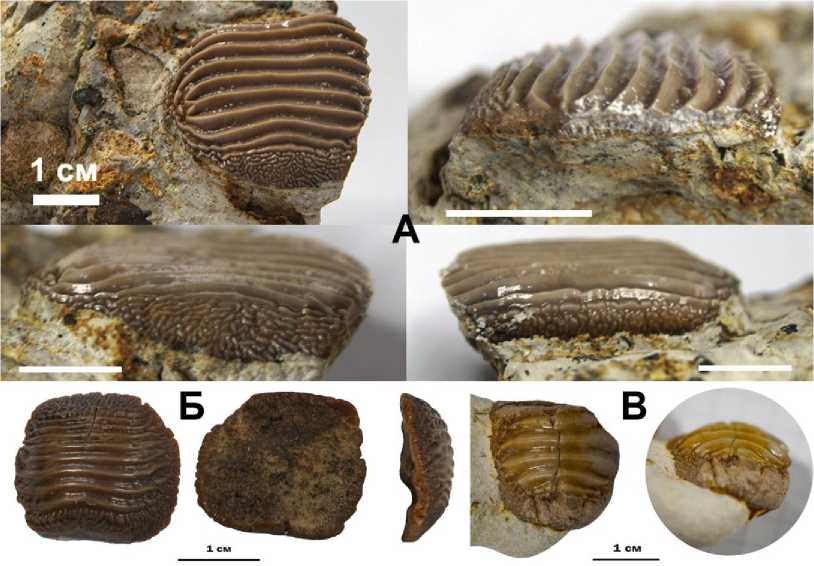

Рис. 25. Сеноманский комплекс эласмобранхий из местонахождения Климовка (Шигон-ский р-н). А – Synechodus dubrisiensis ; Б – Protosqualus glickmani ; В – Eostriatolamia subulata ;

Г – Archaeolamna cf. kopingensis ; Д – Anomotodon principalis ; Е – Palaeoanacorax volgensis ;

Ж – Squalicorax sp.; З – Squatina cranei ; И – Cederstroemia cf. triangulata ; К – Heterodontus canaliculatus ; Л, М – Polyacrodus illingworthi ; Н, О – Squatirhina draytoni ; П – Turoniabatis cappettai ; Р – Paraorthacodus recurvus ; С – Sclerorhynchidae gen. indet.; Т, У – Orectoloboides angulatus (Бирюков и др., 2018а).

Fig. 25. Elasmobranchii: Cenomanian complex from the Klimovka locality (Shigony district).

Остатки эласмобранхий раннемеловой эпохи, за исключением чешуй в пограничном с юрой слое (рис. 24, Б) на описываемой территории пока не встречены.

Однако с самого начала позднего мела ситуация резко меняется, и находки зубов имеются по всему верхнемеловому интервалу. Остатки целого ряда представителей хрящевых рыб, подавляющее число которых относятся к эласмобран-хиям, формируют специфический комплекс (рис. 25) в маломощном прослое фосфатизиро-ванных кварц-глауконитовых песков в подошве туронского яруса верхнего мела. Данный комплекс встречен в нескольких местонахождениях на берегу Куйбышевского водохранилища. Он заметно отличается от аналогов: представлен зубами мелкоразмерных хрящевых рыб при полном отсутствии крупных пелагических акул и отражает прибрежно-морские условия позднесеноманского времени и, вероятно, является наиболее поздним для сеномана Среднего Поволжья.

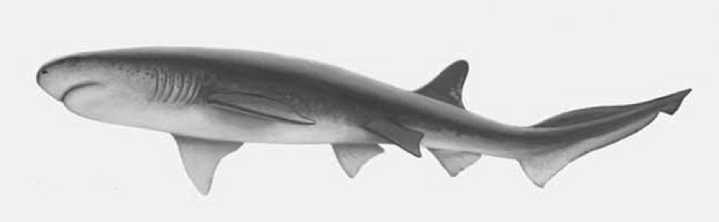

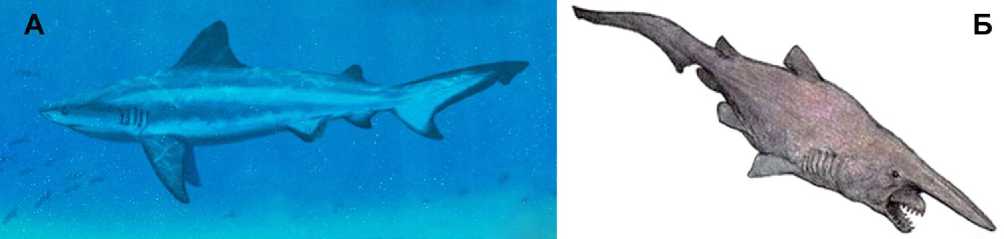

Установленное систематическое разнообразие сеноманского комплекса весьма велико. В нём численно преобладают синеходонтообразные акулы Synechodus dubrisiensis (Mackie, 1863) из сем. Palaeospinacidae (рис. 25, А; 26, А) и катраны Protosqualus glickmani Averianov, 1997 (рис. 25, Б) из сем. Squalidae, что даёт основание относить бассейн к бореальному типу (Бирюков и др., 2018а, 2018б, 2023).

Катранообразные (Squaliformes , поздняя юра – ныне) – отряд акул с торпедообразной формой тела, пятью жаберными щелями и двумя спинными плавниками при отсутствии анального (рис. 26, Б). Зубы ортодентиновые, высотные, с хорошо развитой пульпарной полостью. Пла-коидные шипы крупные, редко расположенные.

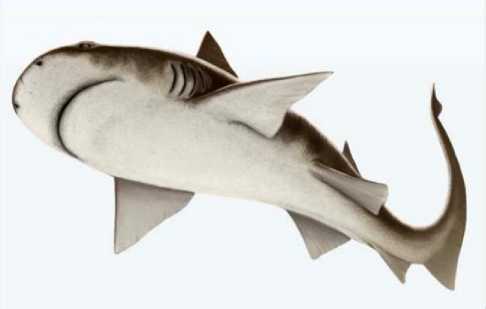

Рис. 26. А – реконструкция [А.А. Атучин] акулы Synechodus (Попов, Атучин, 2010). Б – современный представитель сем. Squalidae: Squalus acanthias (Feichtinger et al., 2024).

Fig. 26. A – reconstruction [A.A. Atuchin] of the shark Synechodus . B – extant representative of Squalidae: Squalus acanthias .

Существенно меньше в сеноманском комплексе доля ламнообразных акул: Eostriatolamia subulata (Agassiz, 1843) (рис. 25, В), Archaeo-lamna cf. kopingensis (Davis, 1890) (рис. 26, Г; 27, А), Anomotodon principialis Cappetta, 1975

(рис. 25, Д; 27, Б), Palaeoanacorax volgensis (Glickman, 1971) (рис. 24, Е), Squalicorax sp. (рис. 25, Ж; 28), Protolamna cf. sokolovi Cappetta, 1980 (рис. 29).

Рис. 27. Ламнообразные. Реконструкции: А – Archaeolamna [А.А. Атучин] (Солонин, Архангельский, 2022) ; Б – Anomotodon (Anomotodon .., 2024).

Fig. 27. Lamniformes. Reconstructions: A – Archaeolamna [A.A. Atuchin]; B – Anomotodon .

Рис. 28. Ламнообразные. А, Б – Squalicorax sp., из аллювия. Новодевичье (Шигонский р-н). Сбор и фото И.М. Чичева, 2020(А), И.В. Колчина, 2020 (Б). В – реконструкция акулы Squalicorax (Abdale, 2013).

Fig. 28. Lamniformes. A, B – Squalicorax sp., from alluvium. Novodevichye (Shigony district). Collection and photo by I.M. Chichev, 2020 (A), I.V. Kolchin, 2020 (B). C – reconstruction of a shark Squalicorax .

Рис. 29. Ламнообразные Protolamna cf. sokolovi . А – зуб из аллювия. Новодевичье (Шигонский р-н), сбор и фото И.В. Колчина, 2020. Б – реконструкция [J. Lacerda] (Lacerda, 2018).

Fig. 29. Lamniformes: Protolamna cf. sokolovi . A – tooth from alluvium. Novodevichye (Shigony district), collection and photo by I.V. Kolchin, 2020. B – reconstruction [J. Lacerda].

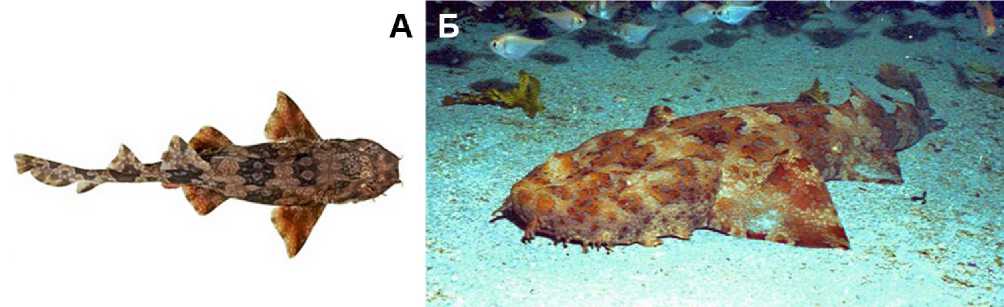

Воббегонгообразные (Orectolobiformes , поздний альб – ныне) в комплексе представлены видами ковровых акул Cederstroemia cf. triangu-lata Siverson, 1995 (рис. 25, И; 30, А) и (впервые для Поволжья) Orectoloboides angulatus Underwood et Cumbaa, 2010 (рис. 25, Т, У; 30, Б). Представители отряда характеризуется отсутствием шипов у основания спинных плавников, наличием анального плавника, пятью парами широких жаберных щелей, из которых последние две или три лежат над основаниями грудных плавников. Рот расположен заметно впереди глаз. Зубы ортодентиновые, небольшие, многочисленные; у многих видов могут поворачиваться, чтобы захватить добычу, и такая морфология зубов является уникальной среди акул (Boyd, Seitz,

-

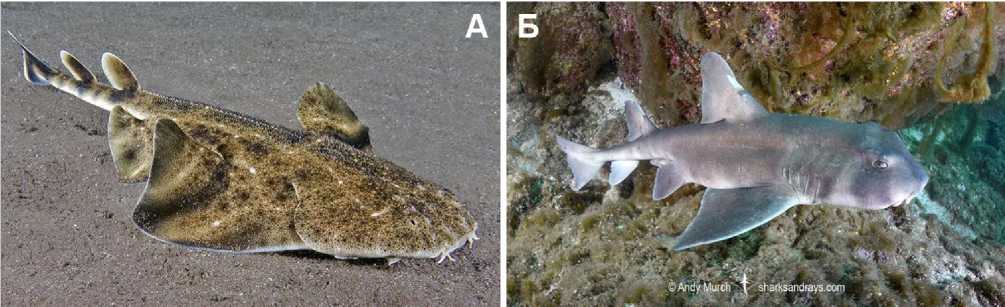

2021) . Морские ангелы из отр. Скватинообразные (Squatiniformes) , известного с поздней юры, представлены одним видом Squatina cranei (Woodward, 1888) (рис. 25, З). Включаемые в отряд виды – придонные засадные хищники, имеющие сильно уплощённое скатообразное тело с увеличенными грудными и брюшными плавниками (рис. 31, А). Зубы ортодентиновые.

Из разнозубообразных (Heterodontiformes, ранняя юра – ныне) в комплексе обнаружены Heterodontus canaliculatus (Egerton in Dixon, 1850) (рис. 25, К). Зубы представителей отряда ортодентиновые, функционально и по форме отличаются друг от друга: передние зубы мелкие и острые, предназначены для захвата добычи, в то время как задние зубы – уплощённые, дро- бящие – служат для раздавливания добычи, покрытой твёрдой оболочкой. Голова массивная; есть анальный плавник, оба спинных плавника имеют ихтиодорулиты. Жаберных щелей пять. Обитатели литорали (рис. 31, Б).

Гибодонтообразные акулы Polyacrodus illingworthi (Dixon, 1850) (рис. 25, Л, М; 32, А) и ещё один вид – Paraorthacodus recurvus (Trautschold, 1877) (рис. 25, Р; 32, Б), обычно относимый к многожаберникообразным, в сеноманском комплексе отмечаются единично.

Рис. 30. Воббегонгообразные. А – реконструкция Cederstroemia (Lhomme, 2022) ; Б – современный представитель сем. Orectolobidae: Orectolobus ornatus (McGrouther, 2022).

Fig. 30. Wobbegongiformes. A – reconstruction of Cederstroemia ; B – extant representative of Orectolobidae: Orectolobus ornatus .

Рис. 31. А – морские ангелы: современный представитель Squatina squatina (Mazza, 2024) ;

Б – разнозубообразные: современный представитель Heterodontus mexicanus (Mexican Horn .., 2024).

Fig. 31. A – Angel sharks: extant representative of Squatina squatina ; B – Heterodontiformes: extant representative of Heterodontus mexicanus .

Рис. 32. Реконструкции гибодонтообразных акул: А – Polyacrodus [J.R. Abdale] (Abdale, 2022) ; Б – Paraorthacodus [А.А. Атучин] (Попов, Атучин, 2010).

Fig. 32. Reconstructions of hybodontiform sharks: A – Polyacrodus [J.R. Abdale]; B – Paraorthacodus [A.A. Atuchin].

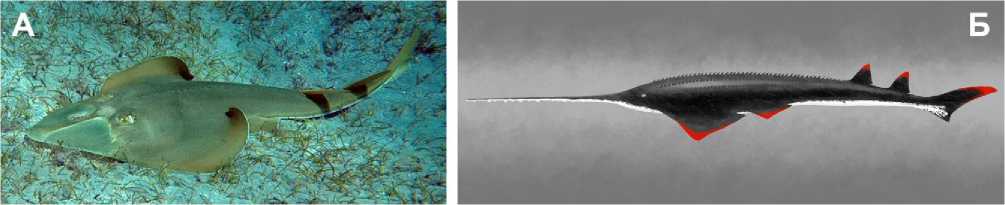

Кроме акул, сеноманский комплекс охаракте- отряда Batomorphii до настоящего времени ризован зубами скатов. Систематика этого над- не устоялась. Обнаруженные Squatirhina draytoni

Guinot et al., 2012 (рис. 25, Н, О) и Turoniabatis cappettai Landemaine, 1991 (рис. 25, П) относятся к отр. Скатообразные, или Ромботелые (Rajiformes) и сближаются с гитарниковыми скатами (Rhinobatoidei) (рис. 33, А) (Бирюков, 2023). Данный отряд характеризуется сильно уплощённым, более или менее ромбовидным телом, заострённым или округлым рылом и чётко отграниченным от туловища тонким хвостовым стеблем, заканчивающимся маленьким хвостовым плавником. Грудные плавники расширены и срощены с головой и телом. Спинных плавни- ков до двух, анальный отсутствует (рис. 33, А). Зубы ортодентиновые, имеют форму шипиков, либо закруглены и сильно уплощены. Плакоид-ные чешуи крупные, у некоторых видов отсутствуют.

Не определённый до уровня рода сеноманский представитель пила-рыб из сем. Склеро-ринхиды (Sclerorhynchidae) из Климовки (рис. 25, С; 33, Б) является самым древним представителем семейства на территории Поволжья (Бирюков, 2018а, 2023).

Рис. 33. А – гитарниковые скаты: современный представитель Rhynchobatus djiddensis (Гигантский гитарник .., 2013) ; Б – склероринхиды: реконструкция Atlanticopristis (Atlanticopristis .., 2018).

Fig. 33. A – Guitarfishes: extant representative of Rhynchobatus djiddensis ; B – Sclerorhynchids: reconstruction of Atlanticopristis .

Далее, отдельные зубы ламнообразных встречены в туронском ярусе в грубых мелах совместно с двуcтворками Inoceramus ex gr. lamarcki .

Из-за плохой сохранности они отнесены к родам Archaeolamna и Cretoxyrhina лишь предположительно (рис. 34).

Рис. 34. Ламнообразные. А, Б – зубы. Мел, турон. Климовка (Шигонский р-н). А – Cretoxy-rhinidae gen. indet.; Б – ? Archaeolamna sp. ИЭВБ: сбор К.Е. Петренко, 2000 (А), сбор В.П. Морова, 2000 (Б), фото Д.В. Варенова. В – реконструкция акулы Cretoxyrhina (Curtice, 2020).

Fig. 34. Lamniformes. A, B – teeth. Cretaceous, Turonian. Klimovka (Shigony district).

A –Cretoxyrhinidae gen. indet.; B – Archaeolamna sp. IEVB; collection by K.E. Petrenko, 2000 (A), collection by V.P. Morov, 2000 (B), photo by D.V. Varenov. C – reconstruction of Cretoxyrhina shark (Curtice, 2020).

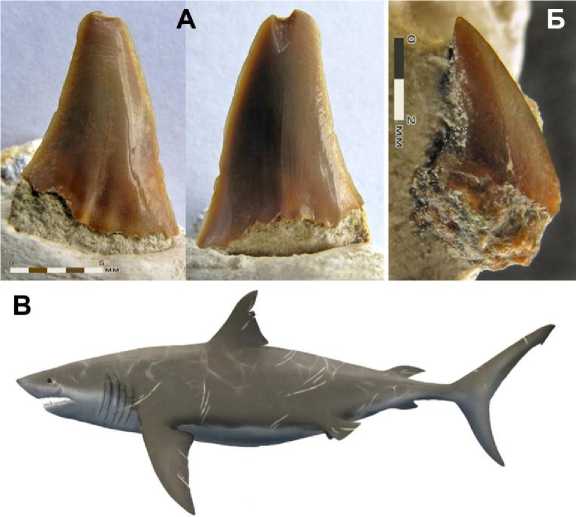

Одной из характернейших групп меловых эласмобранхий являются птиходусы (род Ptycho-dus , альб – кампан), относящиеся к недавно выделенному отряду Ptychodontiformes (Amadori et al., 2022). Это очень крупные (до 10 и более метров) придонные рыбы, по способу питания – дурофаги, зубы которых были приспособлены для раздавливания панцирей и раковин беспозвоночных – например, моллюсков: тупые, с массивной коронкой, плоские и широкие, с покрытой рёбрами рабочей поверхностью. Зубы

Рис. 35. Строение энамелоида неоселяхий (слева) и гибодонтид (справа) (Hoffman et al., 2016).

Fig. 35. Structure of the enameloid of Neoselachii (left) and Hybodontiformes (right).

селяхиоморфного типа: несут три слоя различно структурированного энамелоида, что отличает их от примитивных зубов гибодонтид, однослойный энамелоид которых состоит из беспорядочно ориентированных кристаллитов (рис. 35) (Hoffman et al., 2016).

Зубы птиходусов в Самарском регионе известны из турон–коньякских отложений: P. cf. rugosus Dixon, 1850 (Горбенко, Гунчин, 2020), P. cf. anonymus Williston, 1900; нижнего (Гунчин, 2019) и верхнего сантона; в заметном количестве встречаются в современных пляжевых отложениях Куйбышевского водохранилища: P. cf. mammillaris Agassiz, 1835; P. spp. (рис. 36-39). Единично встречен фрагмент эна-мелоидного слоя зуба птиходуса (рис. 35, А) в «базальном горизонте турона», где сконцентрирована переотложенная сеноманская фауна (туронская в нём не обнаружена, но возможность её находок нельзя исключить). Первая находка птиходуса на территории региона была сделана Д.И. Яковлевым в 1926 г. в позднеплейстоценовом аллювии (песчаная коса Тунгуз в волжском левобережье; ныне – затоплена Куйбышевским вдхр.); обнаруженный зуб был определён А.В. Хабаковым как P. latissimus Agassiz, 1835 [f. paucisulcata ] (Яковлев, 1928; Горбенко, Гун-чин, 2020); и почти столетие она была единственной.

Рис. 36. Зубы птиходусов Ptychodus spp. Верхний мел. А – фрагмент энамелоидного слоя, Б – зуб с утраченным энамелоидным слоем. Cеноман (?турон) (А), турон–коньяк (Б). Шигонский р-н: Климовка (Д), Подвалье (Е). Сбор и фото А.А. Малышева, 2019 (А), И.В. Колчина, 2020 (Б).

СОИКМ (Г).

Fig. 36. Teeth of Ptychodus spp. Upper Cretaceous. A – fragment of enameloid layer, B – tooth with lost enameloid layer. Cenomanian (?Turonian) (A); Turonian–Coniacian (B). Shigony district: Klimovka (A), Podvalye (B). Collection and photo by A.A. Malyshev, 2019 (A); I.V. Kolchin, 2020 (B).

SOIKM (D).

Рис. 37. Зубы птиходусов. Верхний мел. А, Б – Ptychodus cf. anonymus ; В – P. cf. mammillaris ; Г – P. cf. rugosus . Турон–коньяк (А, Г); из аллювия (Б, В). Новодевичье. Сбор и фото Ф.Ф. Шаймарданова, 2021 (А), И.В. Колчина, 2020 (Б, В), В.Г. Горбенко, 2019 (Г). СОИКМ (Г).

Fig. 37. Teeth of Ptichodonts. Upper Cretaceous. A, B – Ptychodus cf. anonymus ;

C – P. cf. mammillaris ; D – P. cf. rugosus . Turonian–Coniacian (A, D); from alluvium (B, C). Novodevichye (Shigony district). Collection and photo by F.F. Shaimardanov, 2021 (A), I.V. Kolchin, 2020 (B, C), V.G. Gorbenko, 2019 (D). SOIKM (D).

Рис. 38. Зубы птиходусов Ptychodus latissimus . Верхний мел: А – нижний сантон; Б, В – из аллювия. Шигонский р-н: Климовка, сбор и фото Р.А. Гунчина, 2016 (А). Новодевичье, сбор И.В. Колчина (Б), В. Трунина (В), 2023; фото И.В. Колчина.

Fig. 38. Teeth of Ptychodus latissimus . Upper Cretaceous: A – Lower Santonian; B, C – from alluvium. Shigony District: Klimovka, collection and photo by R.A. Gunchin, 2016 (A). Novodevichye, collected by I.V. Kolchin (B), V. Trunin (C), 2023; photo by I.V. Kolchin.

Рис. 39. Реконструкция [F. Spindler] птиходуса Ptychodus (Vullo et al., 2024).

Fig. 39. Reconstruction [F. Spindler] of Ptychodus .

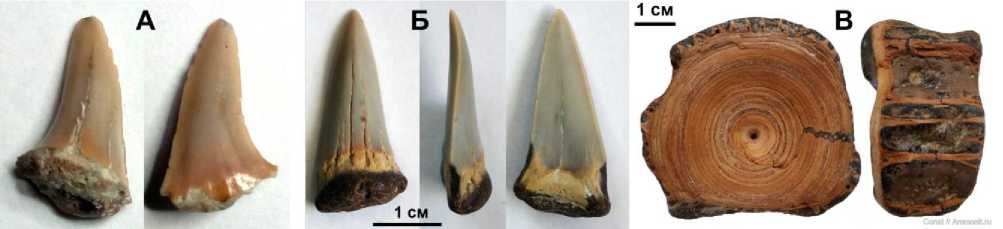

Характерные шилообразные зубы ламнооб-разных рода Scapanorhynchus из сем. Скапано-ринховые, представители Акул-гоблинов (Mitsukurinidae, альб – ныне) – к которому относится и аномотодон – встречаются, как минимум, в нижнесантонском подъярусе (рис. 40-41). Наряду с ними обнаружены и другие представители ламнообразных, определение которых затруднено плохой сохранностью (рис. 42, А, Б).

Рис. 40. Зубы акул Scapanorhynchus sp. Верхний мел: А – нижний сантон; Б – из аллювия. Кли-мовка, сбор и фото Р.А. Гунчина, 2016 (А). Новодевичье, сбор и фото И.В. Колчина, 2020 (Б).

Fig. 40. Teeth of sharks Scapanorhynchus sp. Upper Cretaceous: A – Lower Santonian;

B, C – from alluvium. Klimovka, collection and photo by R.A. Gunchin, 2016 (A). Novodevichye, collection and photo by I.V. Kolchin, 2020 (B).

Рис. 41. Ламнообразные. Реконструкция акулы Scapanorhynchus (Scapanorhynchus .., 2024). Fig. 41. Lampiformes. Reconstruction of the shark Scapanorhynchus .

Следует отметить, что зубы, встречающиеся в мелкой фракции пляжевых галечников правого берега Куйбышевского вдхр., изредка имеют удовлетворительную сохранность (рис. 28, А; 29, А, Б; 40, Б). Однако точная привязка такого материала к конкретному слою невозможна, по- скольку стратиграфический интервал коренных отложений включает, помимо полного разреза верхнего мела, ещё и альб (правда, последний практически не содержит никакой макрофауны). Наряду с зубами известны находки позвонков (рис. 42, В).

Рис. 42. Позднемеловые акулы. А – зуб Cretoxyrhinidae gen. indet., нижний сантон; Климовка; сбор и фото А.А. Малышева, 2019. Б – зуб Lamniformes gen. indet., из аллювия; Новодевичье; сбор Е.Миляева, 2024, фото Р.А. Гунчина. В – позвонок акулы Elasmobranchii ord. indet., из аллювия, Климовка, 2023 (ammonit.ru/foto/76555.htm).

Fig. 42. Late Cretaceous Selachii. A – tooth of Cretoxyrhinidae gen. indet., Lower Santonian; Klimovka; collection and photo by A.A. Malyshev, 2019. B – tooth of Lamniformes gen. indet., from alluvium; Novodevichye; collection by E. Milyaev, 2024, photo by R.A. Gunchin. C – vertebra of shark Elasmobranchii ord. indet., from alluvium, Klimovka, 2023.

Находки остатков эласмобранхий непосредственно на обнажениях кампанского и маастрихтского ярусов верхнего отдела меловой системы в регионе на настоящий момент неизвестны, хотя, вне всякого сомнения, соответствующие бассейны они населяли. В осадочных толщах на территории Самарской обл., оставленных палеоценовым бассейном, остатки эласмобранхий не обнаружены, как и в отложениях, соответствующих наиболее поздним трансгрессиям (средняя фаза акчагыльской и хвалынская).

Список литературы Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 2. Эласмобранхии (Elasmobranchii)

- Анатомия сравнительная // Единая коллекция ЦОР. URL: files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3bf48 ecd-fafe-33a7-i3cd-dc32c95c77c270001900G.htm (дата обращения: 01.09.2024).

- Бакаев А.С., Голубев В.К., Буланов В.В., Моров В.П., Морова А.А. Фауна позвоночных местонахождения Аксаково (средняя пермь, Самарская область) // Фундаментальная и прикладная палеонтология. Мат-лы LXIV сессии Палеонтол. об-ва при РАН (2-6 апреля 2018 г., С.-Петербург). СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2018. С. 173-174.

- Бирюков А.В. Эласмобранхии сеномана Поволжья: разнообразие, палеобиогеография и стратиграфическое значение / дисс. к.г.-м.н. Саратов: НИГУ им. Чернышевского, 2023. 350 с.

- Бирюков А.В., Попов Е.В., Моров В.П., Морова А.А. Новый комплекс эласмобранхий (Chondrich-thyes) из базального горизонта турона Самарского

- Предволжья // Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии: Мат-лы IX Всерос. совещ. 17-21 сентября 2018 г., БелГУ. Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2018а. С. 58-61.

- Бирюков А.В., Попов Е.В., Моров В.П., Морова А.А. О сеноманских эласмобранхиях (Pisces, Chondrichthyes) в базальном горизонте турона Самарского Предволжья // Фундаментальная и прикладная палеонтология. Мат-лы LXIV сессии Палеонтол. об-ва при РАН (2-6 апреля 2018 г., С.-Петербург) // СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2018б. С. 178-179.

- Богданов Д.В. Звероящеры и другие пермские монстры. М.: Фитон XXI, 2018. 280 с.

- Варенов Д.В., Варенова Т.В., Гусева Л.В. Фауна мезозоя в палеоэкологической экспозиции Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина // Эволюция органического мира в палеозое и мезозое. Сб. науч. работ // СПб.: Мама-тов, 2011. С. 39-44.

- Гигантский гитарник или скат акулохвостый // Портал «Инфоглаз». URL: infoglaz.ru/?p=31840 (дата обращения: 25.12.2013).

- Гликман Л.С. Акулы палеогена и их стратиграфическое значение. М.: Наука, 1964. 229 с.

- Горбенко В.Г., Гунчин Р.А. О находке хрящевой рыбы рода Ptychodus из позднемеловых отложений Самарской области // Самарский край в истории России. Вып. 7. Мат-лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 195-летию со дня рождения П.В. Алабина. Самара: СОИКМ им. П.В. Алабина, 2020. С. 62-64.

- Гунчин Р.А. О первой находке хрящевой рыбы рода Ptychodus из сантонских отложений Самарской области // Трёшниковские чтения - 2019: Современная географическая картина мира и технологии географического образования. Мат-лы всеросс. науч. -практич. конф. с междунар. участием // Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2019. С. 265-266.

- Иванов А.О. Систематическое положение пермской акулы Xenosynechodus // Палеонтология и стратиграфия перми и триаса Северной Евразии: мат-лы V Междунар. конф., 22-23 ноября 2010, Москва. М.: ПИН РАН, 2010. С. 68-70.

- Иванов А.О. Хрящевые рыбы из позднего карбона Поволжья, Россия // Междунар. стратиграфическая конф. Головкинского - 2017 и 4-ая Всеросс. конф. «Верхний палеозой России». Планетарные системы верхнего палеозоя: биостратиграфия, геохронология и углеводородные ресурсы (19-23 сентября 2017 г., Казань, Россия) / под ред. Д.К. Нургалиева, В.В. Силантьева. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. С. 82-83.

- Иванов А.О. Эласмобранхии казанского яруса Европейской России // Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия. Мат-лы III Всерос. совещ., 24-28 сентября 2012 г., Санкт-Петербург. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2012. С. 101-104.

- Класс Эласмобранхии, Щележаберные рыбы, Пла-стиножаберные рыбы, Акулообразные рыбы, Class Elasmobranchii Bonaparte, 1838 (Shark, Rays). 11 отрядов // Портал «fishbiosystem.ru». URL: fishbiosystem. ru/elasmobranchii1.html (дата обращения: 01.09.2024).

- Миних М.Г., Миних А.В. Ихтиофауна в корреляции разрезов триаса Южного Приуралья, Воронежской и юго-востока Волго-Уральской антеклиз и Прикаспийской впадины // Недра Поволжья и Прикаспия. 2005. Вып. 42. С. 35-45.

- Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология / 2-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ, 2006. 592 с.

- Новиков И.В., Моров В.П. Рыбы ископаемые // Энциклопедия Самарской области. Т. 4: Н-Р. Самара: СамЛюксПринт, 2011. С. 306-307.

- Ноинский М.Э. Самарская Лука. Геологическое исследование // Тр. Об-ва естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те. Т. XLV, вып. 4-6. Казань, Типолитография Имп. Ун-та, 1913. 768 с.

- Основы палеонтологии. Т. 11. Бесчелюстные, рыбы / под ред. Б.П. Марковского и др. М: АН СССР, 1964. 623 с.

- Отряд Ктенакантообразные, Ктенакантиды, Order Ctenacanthiformes Cappetta, 1988 // Портал «fishbiosys-tem.ru». URL: fishbiosystem.ru/shark/Ctenacanthiformes/ Ctenacanthiformes1.html (дата обращения: 01.09.2024).

- Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова. М.: ПИН РАН, 2012. 320 с.

- Попов Е.[В.], Атучин А.[А.]. Челюсти юрских морей // ПалеоМир. 2010, № 1 (8). С. 40-51.

- Рыбий позвонок // Палеонтологический портал «Аммонит.ру». 2017. URL: ammonit.ru/foto/53198.htm (дата обращения: 01.09.2024).

- Солонин С.В., Архангельский М.С. Новые данные о кампанской ихтиофауне Нижнего Поволжья // Природа. 2022, № 3. С. 57-59.

- Штукенберг А.А. Фауна верхнекаменноугольной толщи Самарской Луки // СПб.: тип. М.М. Стасюле-вича, 1905. 144 с.

- Яковлев Д.И. Описание полуострова Тунгуза и местонахождения на нем костей четвертичных животных // Изв. Геол. ком. 1928. т. XLVII, № 5. С. 533-546.