Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 4. Костные рыбы (Osteichthyes)

Автор: Моров В.П., Бакаев А.С., Варенов Д.В., Варенова Т.В., Гунчин Р.А., Гущина Л.В., Зенина Ю.В., Колчин И.В., Лентин А.А., Лентин Н.А., Морова А.А., Новиков И.В., Паперный М.Л., Шаймарданов Ф.Ф.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Статья в выпуске: 4 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые представлен обзор (включающий литературные данные и неопубликованные собственные сборы) ископаемых находок костных рыб в интервале с карбона до плейстоцена, известных с территории Самарской области.

Ископаемые рыбы, палеоихтиофауна, костные рыбы, osteichthyes, биоразнообразие, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148330458

IDR: 148330458 | УДК: 567.4/.5(470.43) | DOI: 10.24412/2073-1035-2024-33-4-45-71

Текст научной статьи Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 4. Костные рыбы (Osteichthyes)

Костные рыбы (Osteichthyes) – современный надкласс рыб, установленный в 1880 году английским зоологом Т.Г. Гексли. Наиболее древние представители относятся к позднему силуру. Традиционно подразделяются на 2 класса – Мясистолопастные (Sarcopterygii), характеризующиеся прежде всего покрытыми чешуёй мясистыми основаниями плавников, и Лучепёрые (Actinopterygii). Первые достоверно известны с раннего девона (проблематичные формы, вероятнее всего, принадлежащие мясистолопастным, появляются в силуре) и являются прямыми предками высших позвоночных, вторые составляют подавляющее большинство современных представителей класса.1

Моров Владимир Павлович , мл. науч. сотр.,

В ископаемом состоянии костные рыбы встречаются обычно в виде скелетов или изолированных фрагментов скелета; группы с мало развитыми окостенениями – в виде разрозненных костей и зубов. Внутренний скелет чаще окостеневший, может быть хрящевым, но никогда не обызвествлён (Основы .., 1964).

Наиболее древние свидетельства появления мясистолопастных, совместно с остатками пла-кодерм, на территории региона обнаружены в конце 1940-х гг. при глубоком бурении в Пред-

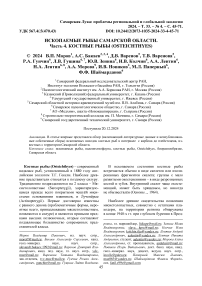

волжье (Жигулёвский вал между Сызранью и Берёзовкой и прилегающая часть Ставропольской депрессии1)2и относятся к ардатовскому– муллинскому времени живетского века среднего девона. Отсюда определён крупный (до 2,5 м) засадный хищник Holoptychius nobilissimus Agassiz, 1839, отличающийся сильно заострённым передним концом нижней челюсти и принадлежащий к одноимённому семейству (Holoptychiidae) из девонского отр. Поролепо-образные (Porolepiformes) (рис. 1, А) (Тихий, 1957). Отряд относится к инфраклассу Дипно-морфы (Dipnomorpha), характеризуется удлиненными грудными и короткими брюшными плавниками, широким черепом, большими клыками и маленькими глазами. Кости и ромбические чешуи покрыты сплошной мозаикой кожных зуб- чиков, между которыми открываются крупные поры.

Там же обнаружены чешуи и зубы представителя этого же семейства Glyptolepis sp. (рис. 1, Б) (Новожилова, 1955)2,3на переднем конце нижней челюсти несущего зубную спираль (Основы .., 1964).

Стратиграфически выше, в пашийском горизонте, на территории Безенчукского р-на (скв. 1 Безенчукской площади, близ с. Васильевка) отмечены зубы Onychodus из одноимённого отр. Ониходонтообразные (Onychodontiformes , ранний девон – башкирский век среднего карбона) (рис. 1, В) и неопределимые чешуи (Чиркова-Залесская, 1957). Ониходусы были крупными пелагическими хищниками и имели пару зубных спиралей, несущих бивневидные зубы.

Рис. 1. Реконструкции кистепёрых. А – Holoptychius [А.А. Атучин] (Holoptychius .., 2024) ;

Б – Glyptolepis [N. Tamura] ( Feichtinger et al., 2023 ) ; В – Onychodus ( Omar-kamel .., 2024 ) ;

Г – Osteolepis ( Animaliagiantkingdom .., 2011 ).

Fig. 1. Reconstructions of crossopterygians. A – Holoptychius [A.A. Atuchin]; B – Glyptolepis [N. Tamura]; C – Onychodus ; D – Osteolepis.

Наконец, на границе среднего и верхнего девона – в тиманском горизонте – на северо-востоке региона (с. Байтуган)23 обнаружены

1 Очевидно, Сызранская опорная скважина (152 С) близ с. Рамено.

2 В приведённом источнике – “ Glypialepis ”.

Glyptolepis sp. (рис. 1, Б) и ближе не определимые остатки небольших морских хищников сем. Osteolepidae из отр. Остеолепиформные (Osteolepiformes , ранний девон – ранняя пермь) (Сводный .., 1953; Геология СССР, 1967). Остео-лепиды характеризуются большим черепом с широкими челюстями и острыми зубами, уве- 46

личенными костными щитки у основания каждого плавника и менее развитыми порами (рис. 1, Г).

К сожалению, изображения любого девонского материала, относящегося к рыбам, с территории региона в открытом доступе отсутствуют.

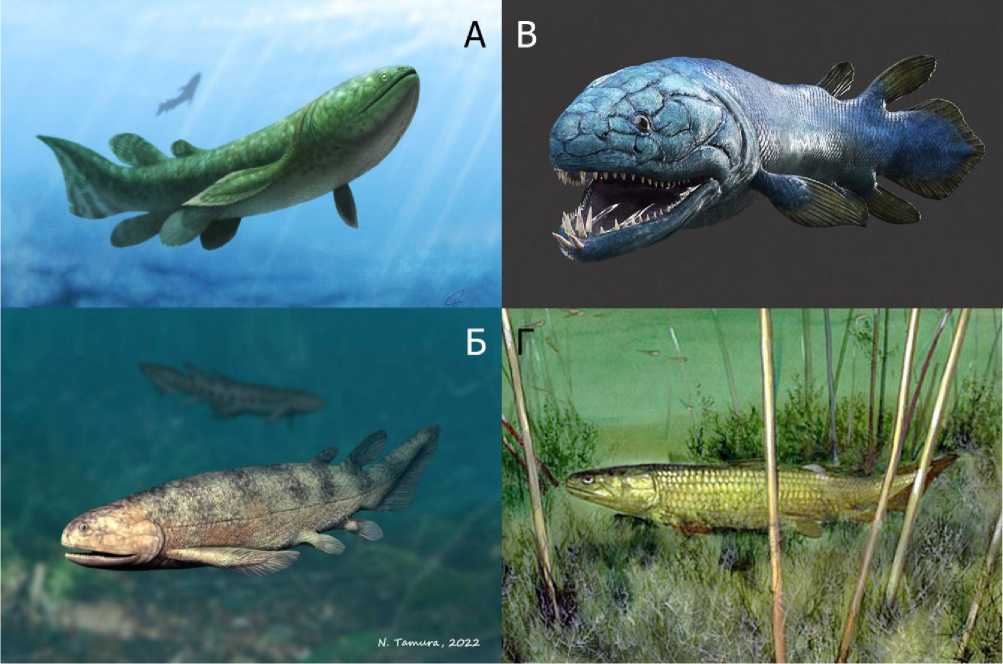

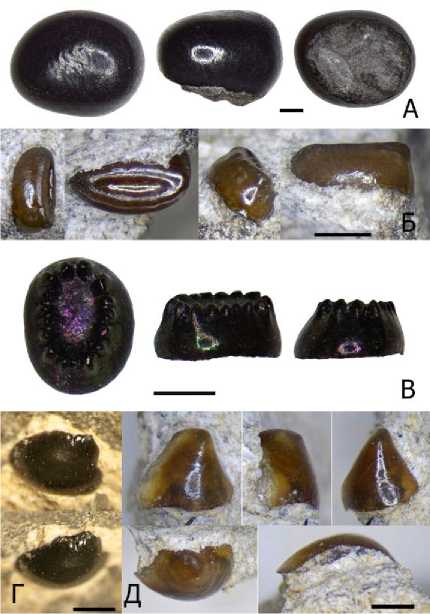

Ископаемые остатки других мясистолопастных в Самарской области принадлежат двоякодышащим рыбам. Двоякодышащие (Dipnoi) – относительно крупные (до 2 м), хищные, растительноядные или всеядные, морские или пресноводные рыбы с удлинённой формой тела. Зубная система в виде двух пар зубных пластинок с радиально или веерообразно расходящимися гребнями, иногда несущими мелкие зубчики. Спинные и анальные плавники расположены близко к хвостовому или сливаются с ним. В период засухи используют лёгочное дыхание, впадая в спячку, которую проводят в норах или капсулах из застывшей слизи. Известны с раннего девона, в настоящее время обитают в Африке, Южной Америке и Австралии.

В регионе остатки двоякодышащих (черепные кости Gnathorhiza sp.) отмечены в устьмыльском горизонте (нижний триас) бассейна р. Чапаевка (урочище Борщёвка) (Новиков, Моров, 2011). Род Gnathorhiza относится к отр. Рогозубообразные (Ceratodontiformes), представители которого дожили до сегодняшних дней (рис. 2).

Рис. 2. Двоякодышащее Gnathorhiza sp.

А – фрагмент хряща нижней челюсти (меккелев хрящ). Триас, оленёкский ярус, каменно-ярская свита. Гвардейцы (Борский р-н); сбор и фото Ю.В. Зениной, 2023. Б – реконструкция (Богданов, 2018).

Fig. 2. A – fragment of the cartilage of the lower jaw (Meckel’s). Triassic, Olenekian, Kamennoyarskian formation. Gvardeitsy (Borskoye district); collection and photo of Yu.V. Zenina, 2023. B – reconstruction.

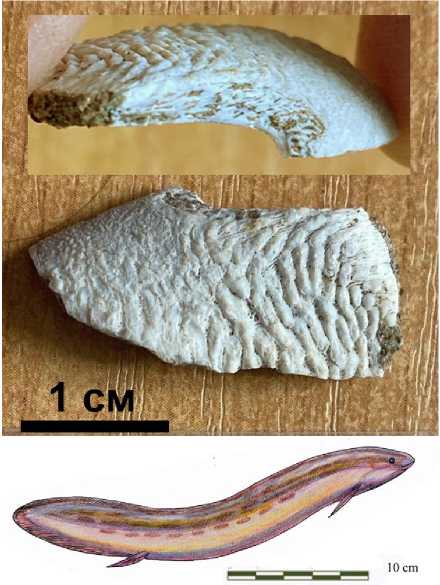

Ископаемые лучепёрые рыбы с территории Самарской области представлены более разнообразно. Из них наиболее древнее происхождение имеют хрящевые ганоиды, или хрящекостные (подкл. Chondrostei) , к которым относятся и ныне живущие в реках региона осетровые. Наиболее ранние остатки хрящекостных в регионе известны из франского яруса девона (ти-манский горизонт) на северо-востоке Самарской области и были отнесены к «сем. Palaeoniscidae» (Сводный .., 1953); скорее всего, в отсутствие ревизии конкретного материала правильнее их считать неопределимыми остатками рыб, могущих принадлежать как надотр. Палеониски (Palaeonisci) , так и каким-то из производных от него отрядов (рис. 3).

Отр. Палеонискообразные (Palaeoniscifor-mes) – примитивные хищные или всеядные лу-чепёрые преимущественно мелких размеров (от 0,2-0,3 м), имевшие форму тела от удлинён-

Рис. 3. Реконструкция девонской костной рыбы Cheirolepis ( Cheirolepis .., 2024).

Fig. 3. Reconstruction of the Devonian bony fish Cheirolepis.

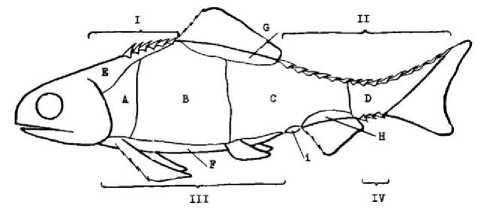

но-веретеновидной до высоко округлой. Чешуи ромбические, образовывали панцирь. Плавники малоподвижны. Жёсткость хвостового плавника, необходимого для быстрого плавания, обеспечивалась изменёнными рядами чешуй. Известны с раннего девона по ранний мел (Новиков, Моров, 2011; Schultze et al., 2021). Для видового описания палеонисцид наиболее информативны чешуи передней и средней части боковой поверхности тела (рис. 4, участки А и В), на которых большинство морфологических признаков хорошо выражены.

Костные рыбы карбона Самарской области до сих пор совершенно не изучены, хотя палео-нискоидные чешуйки редко встречаются, как минимум, в верхнем отделе (рис. 5). Оттуда же определён род Platysomus (рис. 6) из одноимённых сем. Platysomidae и отр. Платисомооб-разные (Platysomiformes , ранний карбон – ранний триас ) .

Рис. 4. Схема расположения различных участков чешуйного покрова на теле палеонис-цид. А–Н – участки чешуйного покрова боковой поверхности тела. I–IV – ряды коньковых чешуй; i — анальная чешуя

(Есин, 1990).

Fig. 4. Scheme of location of different areas of scales on the body of palaeoniscids. A–H – areas of scales on the lateral surface of the body.

I–IV – rows of ridge scales; i - anal scales.

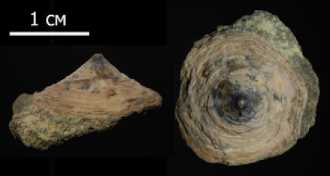

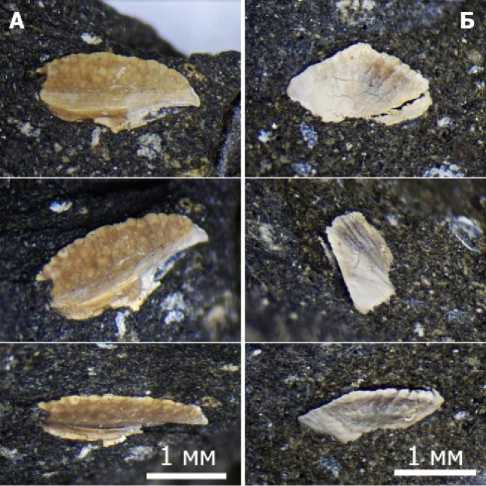

Рис. 5. Палеонискоидная (ганоидная) чешуйка. Верхний карбон, гжельский ярус. карьер Сокского месторождения; сбор и фото А.А. Лентина, 2024.

Fig. 5. Paleoniscoid (ganoid) scale. Pennsylvanian, Gzhelian stage. quarry of Sokskoe deposit; collection and photo by A.A. Lentin, 2024.

Рис. 6. Платисомиды: Platysomus sp., боковая чешуя. Верхний карбон, касимовский ярус. Кар. Яблоневый Овраг (г.о. Жигулёвск); ИЭВБ, сбор В.П. Морова, 2007; фото Д.В. Варенова.

Fig. 6. Paleoniscoid (ganoid) scale. Pennsylvanian, Kasimovian stage. Yablonevy Ovrag quarry (U. d. Zhigu-lyovsk); IEVB, collection by V.P. Morov, 2007, photo by D.V. Varenov.

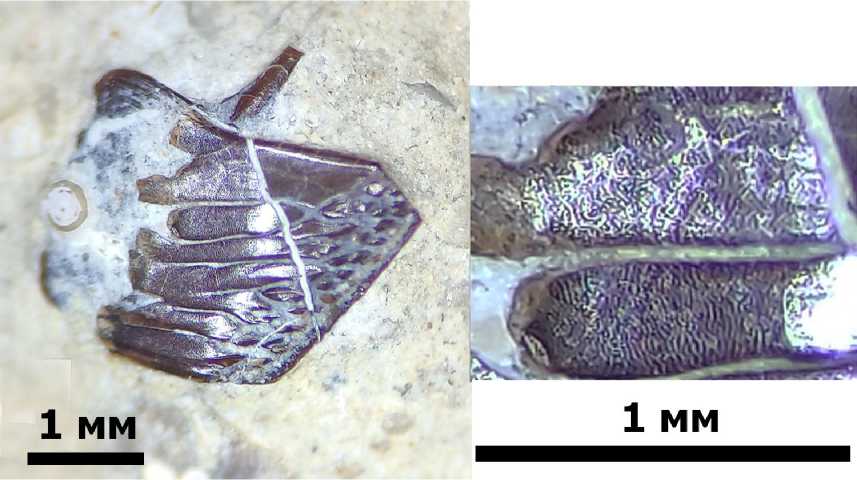

Очередной интервал, где встречены отдельные зубы и чешуи рыб – это пласты морских карбонатных, иногда прибрежно-морских песчаных отложений, относящиеся к нижнеказанскому подъярусу среднего отдела пермской системы и имеющие распространение в северо-восточных районах Самарской области. В карбонатных прослоях (с. Байтуган) фоссилии представлены чешуйками Alilepis esini A. Minich, 2006 (рис. 7) – мелкой планктоноядной рыбы из отр. Элоних-тиобразные (Elonichthyiformes), массово встречающейся в местонахождениях более северных регионов. Отряд известен с карбона по триас. Наиболее надёжными признаками морфологии чешуй, позволяющими отличить представителей данного отряда, являются относительно низкие, продолговатые чешуйки, покрытые диагонально направленными, как правило, прямыми гребнями, образующими зазубренность заднего края.

Из песчано-карбонатных баровых отложений у с. Карабикулово известна находка изолированного зуба, предположительно (из-за сохранности) принадлежащего платисомиду Eurysomus soloduchoi Minich, 1992 (рис. 8).

Рис. 7. Элонихтиобразные: Alilepis esini , чешуйка. Пермь, нижнеказанский подъярус. Камыш-линский р-н; сбор и фото М.Л. Паперного, 2023 . Справа – увеличенный участок.

Fig. 7. Elonichthyform Alilepis esini , scale. Permian, Lower Kazanian substage. Kamyshla district; collection and photo by M.L. Paperny, 2023. To the right is an enlarged section.

Рис. 8. Платисомиды: Eurysomus soloduchoi , стёртый зуб. Пермь, нижнеказанский подъярус. Шенталинский р-н; сбор и фото Ф.Ф. Шаймарданова, 2022 .

Fig. 8. Platysomid Eurysomus soloduchoi , erased tooth. Permian, Lower Kazanian substage. Shentala district; collection and photo by F.F. Shaimardanov, 2022.

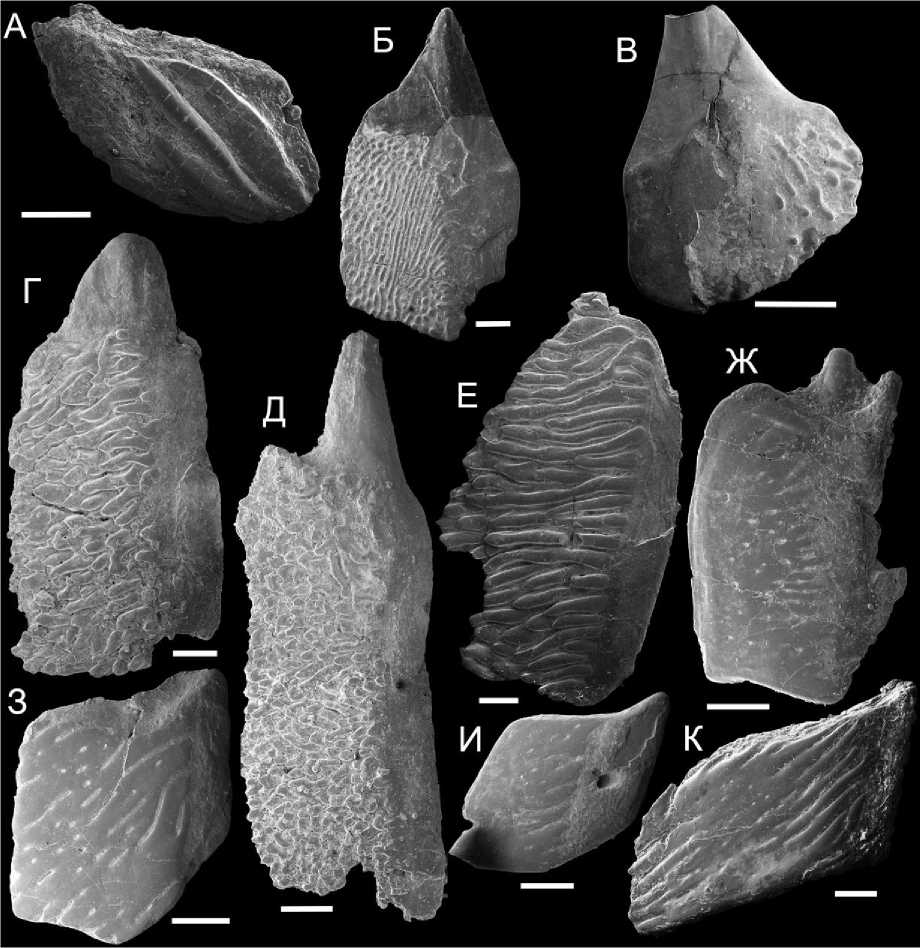

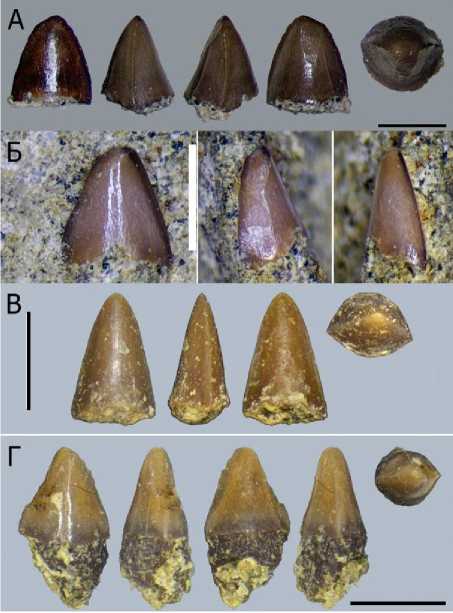

По мере регрессии казанского морского бассейна в руслах рек, стекающих с Урала, накапливались остатки пресноводных обитателей. Наиболее представительным является комплекс ихтиофауны и тетрапод Аксаково (Шенталинский р-н); в его составе встречены чешуи 12 представителей лучепёрых рыб. Большинство из них принадлежат отр. Платисомообразные и одноимённому сем. Platysomidae: Platysomus biarmicus Eichwald, 1857 (рис. 9, Б; 10, А), Pl. bashkirus Minich, 1992 (рис. 9, В); Kargalichthys pritokensis Minich, 1992 (рис. 9, Г; 10, Б), K. efremovi Minich, 2009 (рис. 9, Д).

Рис. 9. Лучепёрые рыбы местонахождения Аксаково (Шенталинский р-н). Пермь, казанский ярус, поволжский горизонт, печищинские слои. А) Acropholis sp., чешуя участка C, экз. ПИН РАН № 5801/1. Б) Platysomus biarmicus ; боковая чешуя, экз. ПИН РАН № 5801/2. В) P. bashkirus , боковая чешуя, экз. ПИН РАН № 5801/3. Г) Kargalichthys pritokensis , боковая чешуя, экз. ПИН РАН № 5801/4. Д) K. efremovi , боковая чешуя, экз. ПИН РАН № 5801/5. Е) K. sp., боковая чешуя, экз. ПИН РАН № 5801/6. Ж-И) Kutaichthys gubini : Ж) чешуя участка А, экз. ПИН РАН № 5801/7;

З) чешуя участка В, экз. ПИН РАН № 5801/8; И) чешуя участка С, экз. ПИН РАН № 5801/9. К) Watsonichthys sp., боковая чешуя, экз. ПИН РАН № 5801/10. Длина масштабной линейки 1 мм. Сборы СамГТУ, ПИН РАН, ИЭВБ РАН, членов СПО, 2016-2017; фото А.С. Бакаева. Локализация чешуй на теле рыбы приведена на рис. 4.

Fig. 9. Ray-finned fishes of the Aksakovo locality (Shentala district). Permian, Kazanian Stage, Upper substage, Pechyshchian layers. A) Acropholis sp., scale of section C, ex. PIN RAS No. 5801/1.

B) Platysomus biarmicus ; lateral scale, ex. PIN RAS No. 5801/2. C) P. bashkirus ; lateral scale, ex. PIN RAN No. 5801/3. D) Kargalichthys pritokensis , lateral scales, ex. PIN RAS No. 5801/4. E) K. efremovi , lateral scale, ex. PIN RAS No. 5801/5. F) K. sp., lateral scale, ex. PIN RAS No. 5801/6. G-I) Kutaichthys gubini : G) scales of section A, ex. PIN RAS No. 5801/7; H) scales of section B, ex. PIN RAS No. 5801/8;

I) scales of section C, ex. PIN RAS No. 5801/9. K) Watsonichthys sp., lateral scale, ex. PIN RAS No. 5801/10. Scale bar length 1 mm. Collections by SamSTU, PIN RAS, IEVB RAS, Samara Paleontological society members, 2016-2017; photo by A.S. Bakaev. Localisation of scales on the fish body is shown in Fig. 4.

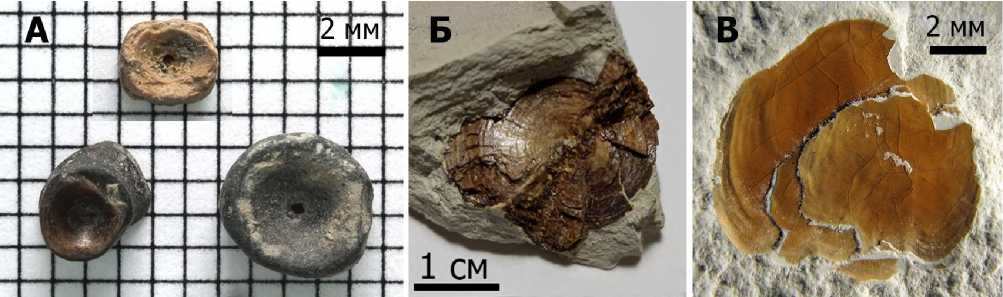

Рис. 10. Лучепёрые рыбы. Пермь, казанский ярус, поволжский горизонт, печищинские слои. Аксаково (Шенталинский р-н) (А-В); Два Ключа (Исаклинский р-н) (Г). Покровные кости: А – Platysomus biarmicus ; Б – Kargalichthys pritokensis . Чешуи: В – Watsonichthys sp., Г – Eurynotoidiidae gen. indet. Сборы и фото Р.А. Гунчина, 2018 (А), 2017 (В); А.А. Моровой, 2016 (Б); Д.В. Варенова, 2017 (Г). СОИКМ (№ ОП-199) (Г).

Fig. 10. Ray-finned fishes. Permian, Kazanian Stage, Upper substage, Pechyshchian layers. of the Aksakovo (Shentala district) (A-C); Dva Klyucha (Isakly district) (D). Cranial cover bones: A – Platysomus biarmicus ; B – Kargalichthys pritokensis . Scales: C – Watsonichthys sp., D– Eurynotoidiidae gen. indet. Collections and photos by R.A. Gunchin, 2018 (A), 2017 (C); A.A. Morova, 2016 (B), 2017 (D). SOIKM34(No. OP-199) (D).

Рис. 11. Реконструкция костных рыб: А – элонихтиобразные [ Acrolepis , Д.В. Богданов] (Богданов, 2018) , Б – платисомообразные Platysomus [А. Власова] (Палеонтологический .., 2012) .

Fig. 11. Reconstruction of bony fishes: A – elonichthyiformes [ Acrolepis , D.V. Bogdanov], B – platysomiformes Platysomus [A. Vlasova].

3 Здесь и далее / Hereinafter: Samara Regional historical and local lore museum named after P.V. Alabin.

Кроме этого, обнаружен своеобразный плати-сомид, вероятно, связанный родством с Kargal-ichthys (Бакаев и др., 2018). Наиболее же многочисленны на этом местонахождении чешуи представителя, недавно описанного по материалу из Коми (р. Печора) – Kutaichthys gubini Esin et Bakaev, 2022 (рис. 9, Ж-И) (Esin, Bakaev, 2022).

Другая важная группа лучепёрых из этого комплекса – элонихтиобразные из широко распространённого сем. Acrolepididae: Kazanichthys golyushermensis Esin, 1995, Acropholis stensioei Aldinger, 1937 и A. spp. (Бакаев и др., 2018) и более многочисленные ”Watsonichthys” noinski Esin45(рис. 9, К; 10, В-Г). 5 чешуй соответствуют таксону " Orenburgichthys " macroderma (Eichwald, 1860)5,6в настоящее время имеющему статус nomen nudum (Бакаев, 2022).

Реконструкции рыб, родственных видам комплекса из Аксаково, приведены на рис. 11.

Для следующего – уржумского – века среди единично встречающихся в регионе неизученных чешуй лучепёрых (например, рис. 10, Г) определены (Орлова и др., 2022) Lapkosubia uranensis (A. Minich, 1990) из отр. Эвринотои-диобразные (Eurynotoidiformes , средняя– поздняя пермь), состоящего из растительноядных видов с поликуспидными (многовершинными) зубами сложной морфологии (рис. 12). Представители известны из Восточной Европы и Сибири.

В триасе на территории региона остатки хрящекостных известны, но изучены плохо. Их изолированные чешуи и фрагменты костей (рис. 13, 15) встречаются довольно часто на всех стратиграфических уровнях нижнего отдела.

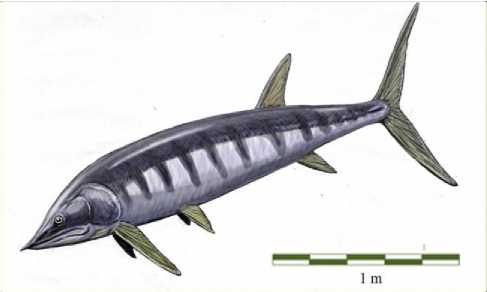

Заврихтииобразные (Saurichthyiformes) – вымерший отряд хрящекостных хищных рыб с сильно удлинённым телом (до 1,8 м), вытянутым и заострённым рылом (ростром). Чешуйный покров редуцирован до 4 продольных рядов (рис. 14). Известны как из морских, так и пресноводных отложений, начиная с самого конца перми до средней юры. Наиболее полная находка остатков в Самарской области представлена ростральной частью черепа Saurichthys proximus из рыбинского горизонта нижнего триаса бассейна р. Таволжанка.

Рис. 12. Эвринотоидиобразные: Lapkosubia sp., зуб верхней челюсти. Пермь, Татарстан. Фото А.С. Бакаева (Bakaev, 2020).

Fig. 12. Eurynotoidiformes Lapkosubia sp., upper jaw tooth. Permian, Tatarstan. Photo by A.S. Bakaev.

Рис. 13. Хрящекостные: чешуйки Chondrostei ord. indet. Нижний триас, р. Чапаевка.

А – индский ярус, нижнесухореченская подсвита (Новиков, 2018); Волжский р-н, Яблоновый Враг; сбор и фото А.А. Лентина, 2024. Б – оленёкский ярус, гостевская свита. Алексеевский р-н, Борщёвка. ИЭВБ, 2011, фото В.П. Морова.

Fig. 13. Chondrostei ord. indet., scales. Lower Triassic, Chapaevka River. A – Induan stage, Lower Sukhorechenskian subformation.

Volzhsky district, Yablonovy Vrag; collection and photo by A.A. Lentin, 2024. B – Olenekian stage, Gostevkian Formation. Alekseevka district, Borshchevka. IEVB, 2011, photo by V.P. Morov.

Рис. 14. Заврихтииобразные: cf. Saurichthys sp. A – зуб, нижний триас, индский ярус, нижнесухо-реченская подсвита. Волжский р-н, Яблоновый Враг; сбор и фото А.А. Лентина, 2024.

B – реконструкция [Музей «Человек и природа», Мюнхен] (Saurichthys-Nachbildung .., 2024).

Fig. 14. Saurichthyiformes: cf. Saurichthys sp. A – tooth, Lower Triassic, Induan stage, Lower Sukhorechenskian subformation. Volzhsky district, Yablonovy Vrag; collection and photo by A.A. Lentin, 2024. B – reconstruction [Museum Mensch und Natur, Munchen].

Рис. 15. А, Б – Кости хрящекостных. Триас, оленёкский ярус, каменноярская свита. Борский р-н. А – Каменный Дол. ИЭВБ (№ 3181), 2011, фото В.П. Морова. Б – черепная кость.

Мечеть III. СОИКМ (№ НВСП-8099), 1995, фото Д.В. Варенова.

Fig. 15. A, B – bones of Chondrostei. Triassic, Olenekian, Kamennoyarskian formation. Borskoye district. A – Kamenny Dol. IEVB (No. 3181), 2011, photo by V.P. Morov. B – cranial bone. Mechet III. SOIKM (No. NVSP-8099), photo by D.V. Varenov.

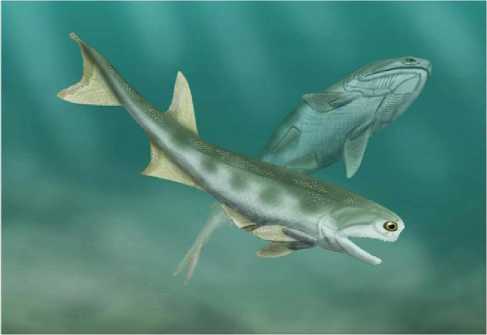

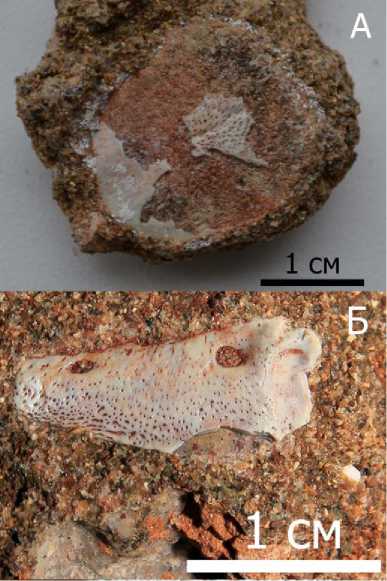

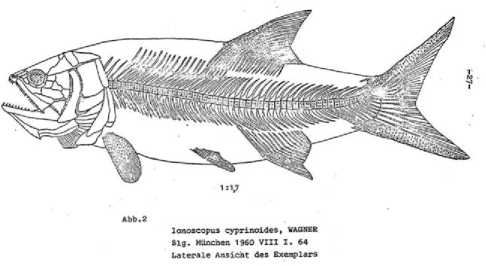

Региональная ихтиофауна юры изучена очень слабо. В последнее время выясняется, что значительным разнообразием в морях этого времени обладали костные ганоиды (подкл. Holostei) . В глинах кимериджского возраста встречен зуб представителя отр. Ионоскопообразные (Ionoscopiformes) , аналогичный Ionoscopus или Ophiopsis (Vullo et al., 2014) (рис. 16). Отряд выделен из Амиеобразных по особенностям строения нескольких костей черепа. Рыбы со стройным телом и в целом хищными повадками (рис. 17). Наблюдается переход к своебразному амиоидному типу чешуй (Deesri et al., 2023).

Рис. 16. Ионоскопообразные: фрагмент зуба ? Ionoscopus . Юра, верхнекимериджский подъярус. Местонахождение Заводское; сбор и фото А.А. Лентина, 2023.

Fig. 16. Ionoscopiformes: fragment of a tooth of ? Ionoscopus . Jurassic, Upper Kimmeridgian. Zavodskoe locality; collection and photo by A.A. Lentin, 2023.

Рис. 17. Ионоскопообразные: реконструкция Ionoscopus (Ionoscopus .., 2024)

Fig. 17. Ionoscopiformes: reconstruction of Ionoscopus .

Рис. 19. Амиеобразные: изолированные зубы. Мел, рязанский региоярус. Нов. Рачейка. A – Caturus sp.; B – Amiiformes fam. indet.

Сбор и фото А.А. Лентина, 2023.

Fig. 19. Amieiformes: isolated teeth. Cretaceous, Ryazanian. Novaya Racheika. A – Caturus sp.;

B -– Amiiformes fam. indet. Collection and photo by A.A. Lentin, 2023.

Кроме того, в этом же слое обнаружены зубы, предположительно, пикнодонтид (рис. 18) (описание отряда см. ниже).

Рис. 18. Пикнодонтообразные (?), фрагменты зубов (А, Б). Юра, верхнекимериджский подъярус. Местонахождение Заводское. Сбор и фото А.А. Лентина, 2023.

Fig. 18. Pycnodontiformes (?), fragments of teeth (A, B). Jurassic, Upper Kimmeridgian.

Zavodskoe locality. Collection and photo by A.A. Lentin, 2023.

Рис. 20. Амиеобразные: реконструкция Caturus [N. Tamura] (Caturus .., 2024) .

Fig. 20. Amieiformes: reconstruction of Caturus [N. Tamura].

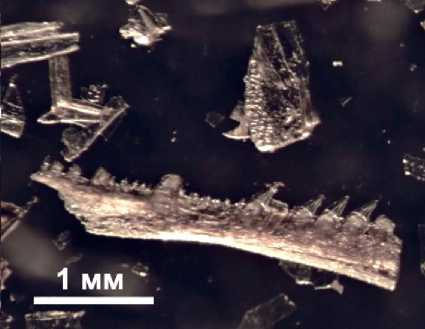

При микроскопическом изучении горючих сланцев Кашпирского разреза, а также соответствующих им и вышележащих (по рязанский ре-гиоярус нижнего мела включительно) толщ у с. Нов. Рачейка обнаружены отдельные зубы представителей отр. Амиеобразные (Amii-formes , средний триас – ныне), близких к роду Caturus (рис. 19-20). Они имеют коронку стреловидной формы (Лентин, 2023). Из сланцев Каш-пира также известны находки обломков челюстей рыбы, по-видимому, принадлежащей кату-ридам (рис. 21-22).

Рис. 21. Амиеобразные: ? Caturus sp., фрагмент челюсти. Юра, средневолжский подъярус. Шахта «Новокашпирская»;

сбор и фото Л.В. Гущиной, 2019.

Fig. 21. Ameiformes: ? Caturus sp., jaw fragment. Jurassic, Middle Volgian. Novokashpirskaya mine; collection and photo by L.V. Gushchina, 2019.

Рис. 22. Амиеобразные: ? Caturus sp., челюсть. Юра, средневолжский подъярус. Шахта «Но-вокашпирская»; сбор и фото Л.В. Гущиной, 2015. Снизу – увеличенный участок.

Fig. 22. Ameiformes: ? Caturus sp., jaw. Jurassic, Middle Volgian. Novokashpirskaya mine; collection and photo by L.V. Gushchina, 2015. To the bottom is an enlarged section.

Встреченные в разных горизонтах волжского региояруса стреловидные зубы характерны, в первую очередь, для представителей сем. Мак-роземиевые (Macrosemiidae) из отр. Семионото-образные (Semionotiformes, средний триас – поздний мел) (рис. 23-24). Группа близка к ныне живущим панцирникам и отличается также удлинёнными спинными плавниками, приспособленными к медленному маневренному плаванию.

Рис. 23. Макроземиевые: реконструкция Propterus ( Arratia, Schultze, 2012 ).

Fig. 23. Macrosemiidae: reconstruction of Propterus .

Рис. 24. Макроземиевые (?): ?Macrosemiidae gen. indet., фрагменты зубов. Юра: А – средневолжский подъярус, зона panderi. Б – верхневолжский подъярус, зона nodiger. Нов. Ра- чейка. 2023. Сборы и фото А.А. Лентина, 2024 (А), 2023 (Б).

Fig. 24. ?Macrosemiidae gen. indet., fragments of teeth. Jurassic: A – Middle Volgian, panderi zone. B – Upper Volgian, nodiger zone. Novaya Racheika. Collection and photo by A.A. Lentin, 2024 (A), 2023 (B).

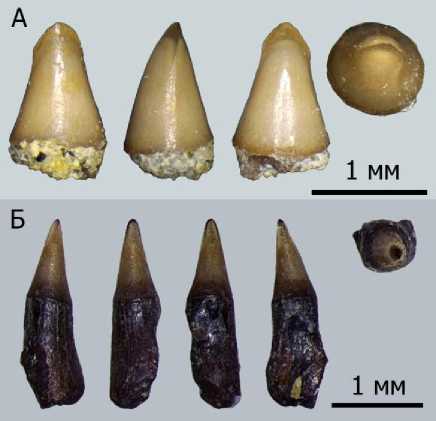

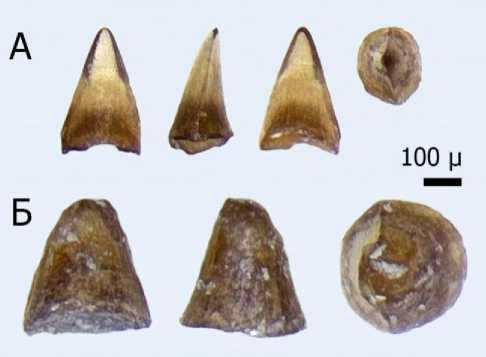

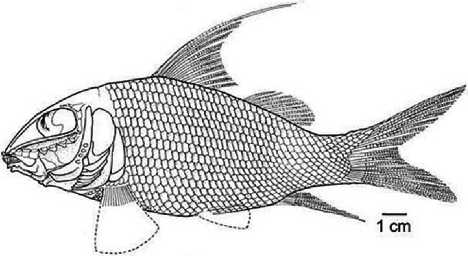

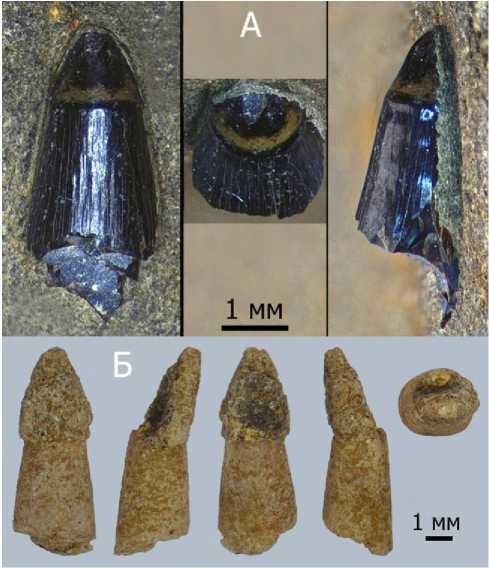

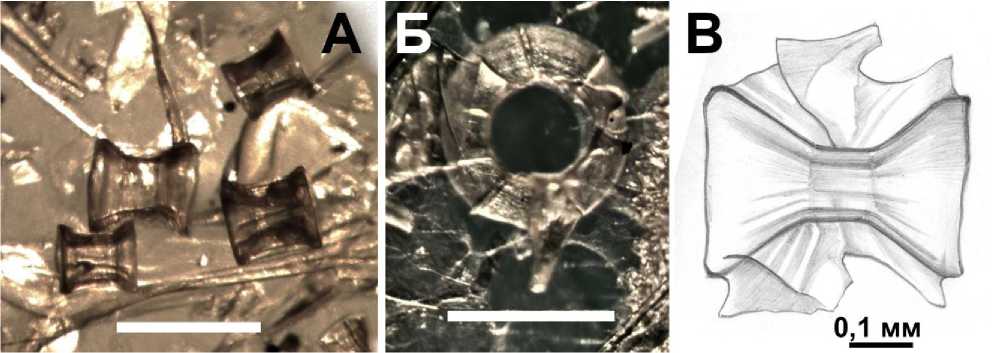

Ещё один широко распространённый в мезозое отряд костных ганоидов, известный в регионе по находкам зубов – Пикнодонтообразные (Pycnodontiformes , поздний триас – поздний эоцен). Обитатели прибрежных мелководий; в основном имели узкое вертикально приплюснутое тело округлой формы. Наиболее заметной особенностью данных рыб были зубы особой формы. Зубы предчелюстной кости обычно имеют лопатовидную или резцовую форму, в то время как зубы на сошнике и парных преартикулярных костях обычно тупые, округлые и расположены в несколько зубных рядов на зубном мосту, формируя систему «ступка» – «пестик». Эта специализированная адаптация уникальна для пикно-донтообразных и хорошо подходит для обработки беспозвоночных с твёрдым панцирем, таких, как моллюски, ракообразные и иглокожие. Пик-нодонтиды в регионе представлены родом Piranhamesodon (рис. 25-26) и ещё несколькими плохо изученными видами, не определёнными до семейства (рис. 27-28) (Лентин, 2023).

Рис. 25. Пикнодонтообразные: изолированные зубы Piranhamesodon sp. А-В – юра, верхневолжский подъярус: А – зона fulgens, Б-В – зона nodiger. Г – мел, рязанский региоя-рус. Нов. Рачейка. Сборы и фото А.А. Ленти-на, 2023. Масштабная метка 1 мм.

Fig. 25. Pycnodontiformes: Piranhamesodon sp., isolated teeth. A-B – Jurassic, Upper Volgian: A – fulgens zone; B-C – nodiger zone. D – Cretaceous, Ryazanian. Novaya Racheika. Collection and photos by A.A. Lentin, 2023. Scale bar: 1 mm.

Рис. 27. Пикнодонтообразные: Pycnodontifor-mes fam. indet., изолированные зубы. Юра: A – средневолжский подъярус, зона panderi; Б-Д – верхневолжский подъярус: Б, Г – зона catenulatum, В, Д – зона nodiger. А, Г-Д – Каш-пир, Б-В – Нов. Рачейка. Сбор и фото Л.В. Гущиной, 2015 (А); А.А. Лентина, 2023-2024 (Б-В, Д); А.А. Мироненко, 2013 (Г).

Fig. 27. Pycnodontiformes fam. indet., isolated teeth. Jurassic: A – Middle Volgian, panderi zone; B-E – Upper Volgian: B, D – catenulatum zone, C, E – nodiger zone. A, D-E – Kashpir, B-C – Novaya Racheika. Collection and photos by L.V. Gushchina, 2015 (A); A.A. Lentin, 2023-2024 (B-C, E); A.A. Mironenko, 2013 (D).

Рис. 26. Пикнодонтообразные: реконструкция Piranhamesodon [Юрский музей, Айхштет, Германия] (Vogel, 2018).

Fig. 26. Pycnodontiformes: reconstruction of Piranhamesodon [the Jura-Museum, Eischstatt, Germany].

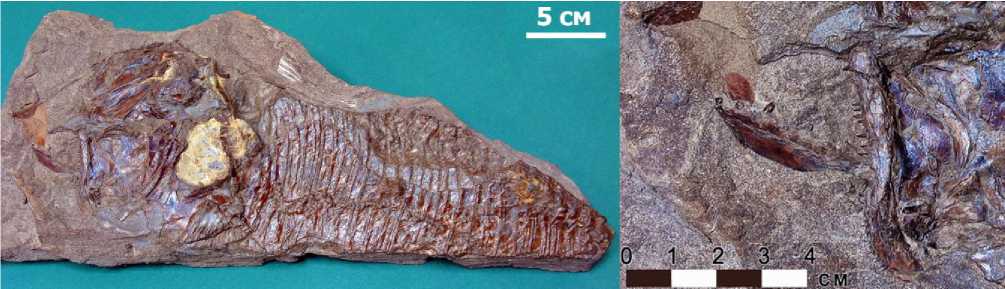

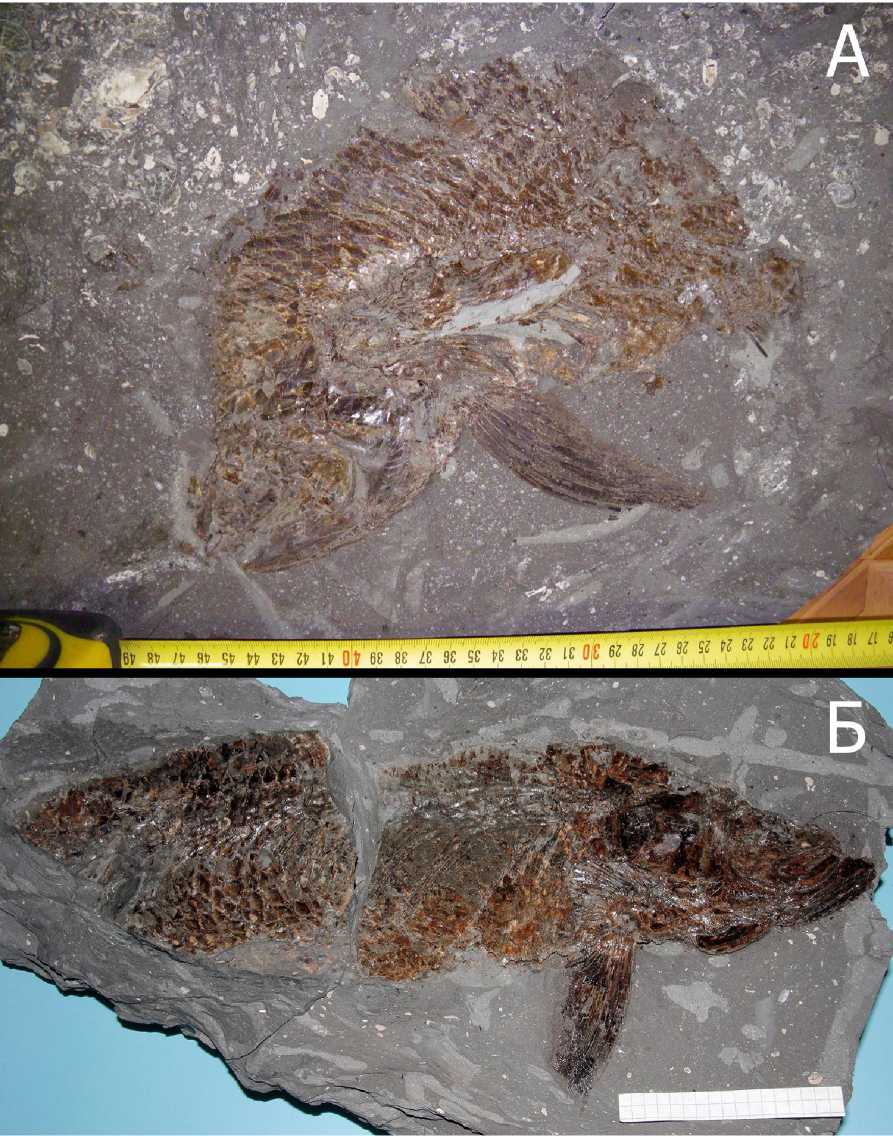

Более полные остатки рыб давно известны в виде отпечатков и фрагментов скелетов в горючих сланцах и глинах среднего подъяруса волжского региояруса на Кашпирском месторождении. В нашей коллекции также имеются сборы последних лет из бассейна р. Чапаевки (главным образом, из одновозрастных горелых пород). Чаще других встречается Orthocormus sp. (рис. 29-30) из сем. Pachycormidae отр. Пахи-кормиобразные (Pachycormiformes , ранняя юра – поздний мел) (Канаркина, 2024). К этому отряду относятся крупные рыбы с удлинённым рылом – активные хищники и быстрые пловцы. Жаберная крышка полная, лучи многочисленные. Грудные плавники длинные, тонкие. Тел позвонков нет, или они в виде полуколец Чешуи тонкие, ромбические (Основы.., 1964).

Рис. 28. Пикнодонтообразные: реконструкция Pycnodus [P. Tibor] (Pycnodontiformes .., 2024).

Fig. 28. Pycnodontiformes: reconstruction of Pycnodus [P. Tibor].

Рис. 29. Пахикормиобразные: реконструкция Orthocormus [Д.В. Богданов] (Ортокорм .., 2024).

Fig. 29. Pachycormiformes: reconstruction of Orthocormus [D.V. Bogdanov].

Рис. 30. Пахикормиобразные: Orthocormus sp., передняя часть скелета с черепом. Юра, средневолжский подъярус. Шахта «Новокашпирская». СОИКМ (сбор Л.В. Гущиной, 2015), фото Д.В. Варенова. Снизу – увеличенный участок.

Fig. 30. Pachycormiformes: Orthocormus sp., anterior part of the skeleton with the skull. Jurassic, Middle Volgian. Novokashpirskaya mine. SOIKM (collection by L.V. Gushchina, 2015), photo by D.V. Varenov. To the bottom is an enlarged section.

Наконец, также в сланцах средневолжского подъяруса впервые для региона отмечаются костистые рыбы (Teleostei), являющиеся наиболее продвинутой в эволюционном плане группой рыб. Помимо особенностей строения скелета, для них характерны циклоидный и ктеноидный типы чешуй.

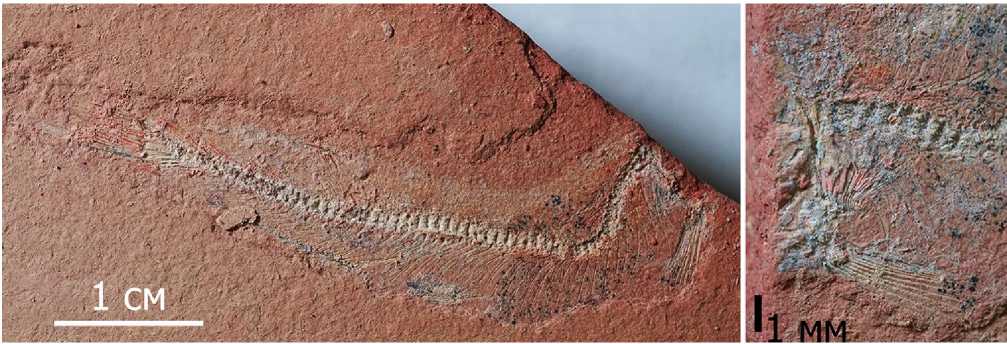

Представители рода Thrissops впервые для Поволжья были описаны из горючих сланцев района Ульяновска (Козлов, 1928; Канаркина, 2023). Часть рыбных остатков из Кашпира и с Общего Сырта (рис. 31-33), несомненно, принадлежат этому роду, который традиционно от- носится к отр. Ихтиодектиобразные (Ichthyodectiformes), средняя юра – ранний палеоцен. Отряд включает рыбоядных хищников с массивными челюстными костями с коническими зубами разной величины. Позвонки многочисленные (около 60) (рис. 34-35).

Рис. 31. Ихтиодектиобразные: Thrissops sp., передняя часть скелета. Юра, средневолжский подъярус. Шахта № 3 пос. Новокашпирский. СОИКМ (№ КП-17749/2), 1968, фото Д.В. Варено-ва. Справа – увеличенный участок области рта.

Fig. 31. Ichthyodectiformes: Thrissops sp., anterior part of the skeleton. Jurassic, Middle Volgian. ”Kashpirskaya” No. 3 mine. SOIKM (No. KP-17749/2), 1968, photo by D.V. Varenov. On the right is an enlarged section of the mouth area.

Рис. 32. Ихтиодектиобразные: Thrissops sp., скелет. Юра, средневолжский подъярус. Яблоновый Враг. СОИКМ (cбор и фото Н.А. Лентина, 2023). Справа – фрагмент контротпечатка.

Fig. 32. Ichthyodectiformes: Thrissops sp. skeleton. Jurassic, Middle Volgian. Yablonovy Vrag. Collection and photo by N.A. Lentin, 2023. On the right is a fragment of a counterprint.

Рис. 33. Ихтиодектиобразные: Thrissops sp., хвост. Юра, средневолжский подъярус. Каш-пир. Образец из музея СШ № 22 (пос. Ново-кашпирский). Фото из интернета (2007).

Fig. 33. Ichthyodectiformes: Thrissops sp. tail. Jurassic, Middle Volgian. Kashpir. Museum of School No. 22 (Novokashpirsky settlement). Unknown Internet-resource (2007).

Рис. 34. Ихтиодектиобразные. Реконструкция Thrissops (D. Paper) (Thrissops .., 2024).

Fig. 34. Ichthyodectiformes. Reconstruction of Thrissops (D. Pepper).

Рис. 35. Ихтиодектиобразные: Ichthyodectiformes gen. indet., передние части скелетов. Юра, средневолжский подъярус. Шахта «Новокашпирская»; сбор и фото Л.В. Гущиной, 2009 (А), 2013 (Б). Сызранский краеведческий музей (А), СОИКМ (Б).

Fig. 35. Ichthyodectiformes gen. indet., anterior parts of skeletons. Jurassic, Middle Volgian. Novo-kashpirskaya mine; collection and photo by L.V. Gushchina, 2009 (A), 2013 (B). Syzran local lore museum (A), SOIKM (B).

Известны отдельные находки в горючих сланцах региона и фрагментов скелетов и других, ближе не определённых, представителей группы (рис. 36-37).

Рис. 36. Лучепёрые рыбы. Юра, средневолжский подъярус. Пос. Новокашпирский. А – фрагмент позвоночного столба, шахта № 3, 1998. Б – средняя часть скелета, 1939. СОИКМ, № КП-21848 (А), КП-5824 (Б); фото Д.В. Варенова.

Fig. 36. Ray-finned fishes. Jurassic, Middle Volgian. Kashpir. A – fragment of vertebral column, mine No. 3? 1998. B – middle part of skeleton, 1939. SOIKM, No. KP-21848 (A), KP-5824 (B); photo by D.V. Varenov.

Рис. 37. Лучепёрая рыба, средняя часть скелета. Юра, средневолжский подъярус. Яблоновый Враг (Волжский р-н); сбор Ю.В. Зениной, фото Р.А. Гунчина, 2023.

Fig. 37. Ray-finned fish, middle part of the skeleton. Jurassic, Middle Volgian. Yablonovy Vrag (Volzhsky district); collected by Y.V. Zenina, photo by R.A. Guchin, 2023.

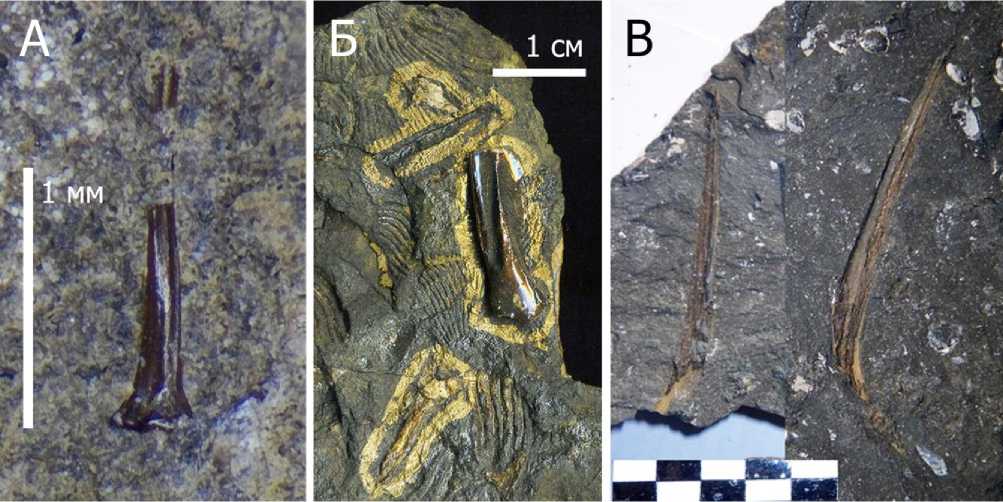

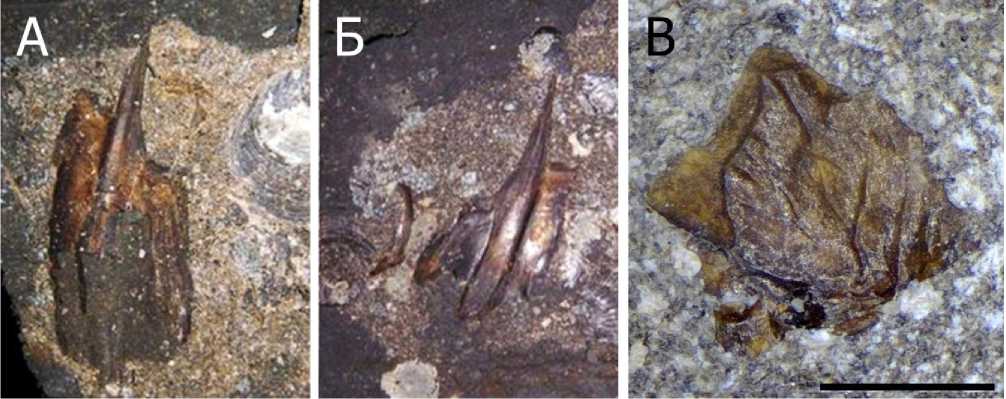

Относительно часто в различных слоистых породах юры и пограничного интервала мела встречаются отдельные мелкие кости (главным образом, фрагментированные), плавниковые шипы, чешуйки, иногда отолиты рыб (рис. 38-45). Однако они не дают достаточной информации для определения даже до отряда. В пласте горючих сланцев, относящемся к рязанскому региоя-русу нижнего мела, циклоидные чешуйки являются единственными макрофаунистическими остатками.

Рис. 38. Лучепёрая рыба, фрагмент челюсти. Юра, волжский региоярус–?мел. Кашпирский разрез (из аллювия); сбор и фото Н.А. Крайнова, 2024.

Fig. 38. Ray-finned fish, jaw fragment. Jurassic, Volgian –?Cretaceous. Kashpir (in alluvium); сollection and photo by N.A. Krainov, 2024.

Рис. 39. Лучепёрая рыба, отпечаток межпозвоночной поверхности тела позвонка с остатками кости. Верхняя юра. Заводское местонахождение, из аллювия; сбор и фото М.Л. Паперного, 2020.

Рис. 40. Лучепёрая рыба, парасфеноид (кость черепа). Юра, средневолжский подъярус. Кашпир; сбор и фото А.А. Лентина, 2022.

Fig. 40. Ray-finned fish, parasphenoid (skull bone). Jurassic, Middle Volgian. Kashpir; collection and photo by A.A. Lentin, 2022.

Fig. 39. Ray-finned fish, imprint of the intervertebral surface of the vertebral body with remnants of bone. Upper Jurassic. Zavodskoe locality, in alluvium; сollection and photo by M.L. Paperny, 2020.

Рис. 41. Лучепёрые рыбы, плавниковые шипы. Юра, средневолжский подъярус, зона panderi. Кашпир. Сбор и фото: А – А.А. Лентина, 2022; Б – В.П. Морова; 1998 (ИЭВБ, № 1034);

В – Л.В. Гущиной, 2015.

Fig. 41. Ray-finned fishes, fin spines. Jurassic, Middle Volgian, panderi zone. Kashpir. Collection and photos: A – A.A. Lentin, 2022; B – V.P. Morov; 1998 (IEBB, No. 1034); C – L.V. Gushchina, 2015.

Рис. 42. Лучепёрая рыба, плавник (?). Юра, средневолжский подъярус, зона panderi. Каш-пир; сбор и фото А.А. Лентина, 2022.

Fig. 42. Ray-finned fish, fin (?). Jurassic, Middle Volgian, panderi zone. Kashpir; сollection and photo by A.A. Lentin, 2022.

Рис. 43. Ганоидные чешуи (А-В). Юра, средневолжский подъярус, зона panderi. Кашпир.

В – коньковая чешуйка (?) [локализация таковых на теле рыбы приведена на рис. 4]. Сбор и фото Л.В. Гущиной, 2015 (А, Б); А.А. Лентина, 2022 (В). Масштабная метка 1 мм (В); вне масштаба (А, Б).

Fig. 43. Ganoid scales (A-C). Jurassic, Middle Volgian, panderi zone. Kashpir. B – ridge scales (?) [localisation of such scales on the fish body is given in Fig. 4]. Collection and photo by L.V. Gushchina, 2023 (A, B); A.A. Lentin, 2022 (C). Scale bar length 1 mm (C); out of scale (A, B).

Рис. 44. Костистые рыбы: циклоидная чешуйка. Верхняя юра, средневолжский подъярус, зона panderi. Общий сырт (Алексеевский р-н); сбор и фото А.А. Лентина, 2024.

Fig. 44. Teleosts: cycloid scales. Jurassic, Middle Volgian, panderi zone. Obshscy Syrt highlands, Alekseevka district; collection and photo by A.A. Lentin, 2024.

Рис. 45. Лучепёрые рыбы, отолиты (А, Б). Юра, средневолжский подъярус, зона panderi.

Кашпир; сбор и фото А.А. Лентина, 2024.

Fig. 45. Ray-finned fishes, otoliths (A, B). Jurassic, Middle Volgian, panderi zone. Kashpir;

collection and photo by A.A. Lentin, 2024.

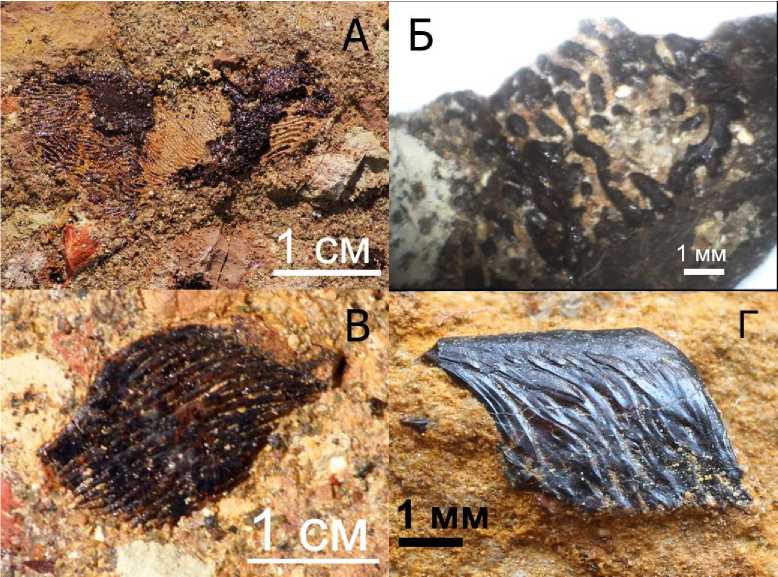

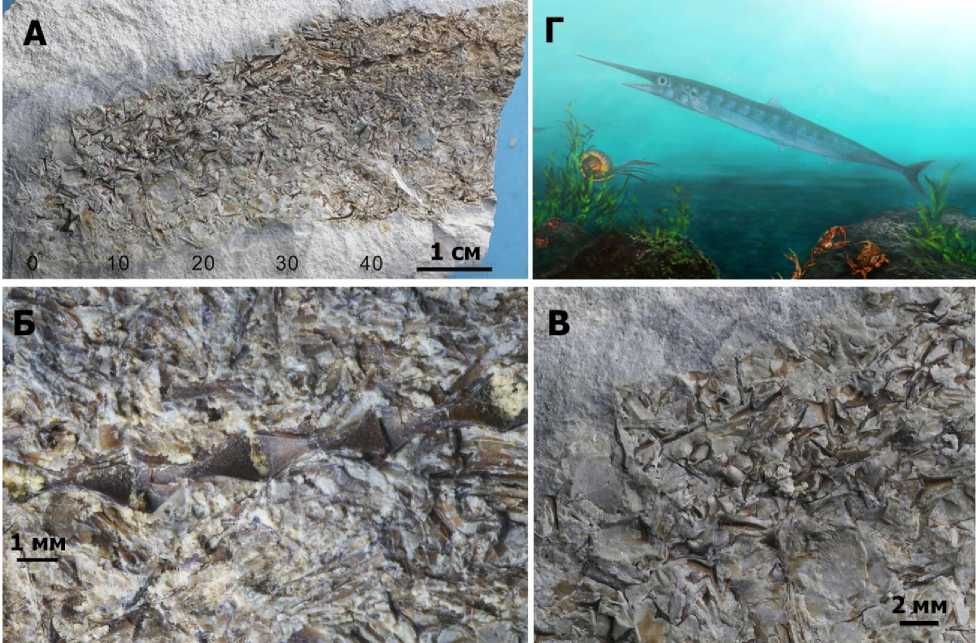

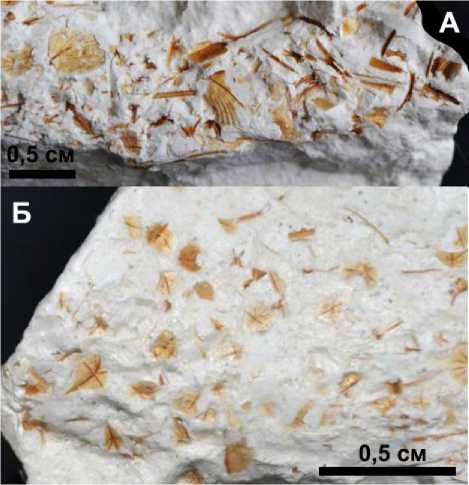

Ещё сложнее обстоит ситуация с лучепёрыми рыбами из верхнего мела региона. Остатки их известны на территории Шигонского района изо всех ярусов этого отдела (Моров, 2012). При этом находки разрозненных костей повсюду относительно редки, и, напротив, костно-чешуйные остатки мелких рыбок – остатки рационов питания в ходах беспозвоночных (обычно приписываются десятиногим ракообразным либо хищным червям) – местами обильны (рис. 46-47).

Как правило, определение позвонков и других изолированных костей, а также циклоидных че- шуй невозможно даже до отряда. Зубы большинства позднемеловых лучепёрых, особенно мелкие, также являются трудно- или недиагности-руемыми (Fossils .., 2002).

Несмотря на указанные сложности, среди ко-стно-чешуйных остатков по характерному строению позвонков и чешуй были определены дерце-тиды – сем. Dercetidae из отр. Аулопообразные (Aulopiformes) (рис. 48, А-В) и сельдевые; оба отряда ныне живущие и появляются в раннем мелу.

Рис. 46. Костно-чешуйные остатки костистой рыбы с циклоидной чешуёй. Мел, верхнесантон-ский подъярус. Климовка; сбор и фото Д.В. Варенова, 2012. СОИКМ, № КП-28479. Справа вверху – увеличенный участок.

Fig. 46. Bony and scaly remains of a teleost having cycloid scales. Cretaceous, Upper Santonian. Klimovka; collection and photo by D.V. Varenov, 2012. SOIKM, No. KP-28479. Upper right is an enlarged section.

Рис. 47. Костистые рыбы. Верхний мел. А – окатанные отдельные тела позвонков. Сеноман. Климовка. Б – фрагмент позвонка. Турон. Новодевичье. В – циклоидная чешуйка. Верхнесан-тонский подъярус. Климовка. Сбор и фото А.А. Малышева, 2019 (А), М.Ю. Сосновского, 2024 (Б); сбор В.П. Морова, 2000, фото Д.В. Варенова (В).

Fig. 47. Teleosts. Upper Cretaceous. A – rounded isolated vertebral bodies. Cenomanian. Klimovka. B – fragment of a vertebra. Turonian. Novodevichye. C – cycloid scale. Upper Santonian. Klimovka. Collection and photo by A.A. Malyshev, 2019 (A), M.Yu. Sosnovsky, 2024 (B); collection by V.P. Morov, 2000, photo by D.V. Varenov (C).

Представители аулопообразных сочетают в себе примитивные и продвинутые структурные особенности. Выделяются по особому строению жаберной дуги. Характерны большой рот, глубоко порезанный хвостовой плавник. Чешуя умеренно крупная, циклоидная или ктеноидная. Населяют различные толщи воды.

Дерцетиды отличаются очень удлинённым телом, тонкими коническими зубами, ктеноид-ной чешуёй; часть чешуек превращена в костные пластинки, расположенные в несколько рядов на боках (Основы .., 1964; Fossils .., 2002; Friedman, 2012). Вели придонный образ жизни (рис. 48, Г).

Рис. 48. Дерцетиды. A – Dercetidae gen. indet., разбросанный скелет; Б, В – увеличенные участки: Б – фрагмент позвоночного столба; В – скопление V-образных костных пластинок. Мел, ту-рон–коньяк. Климовка; сбор и фото Р.А. Гунчина, 2022. Г – реконструкция Candelarhynchus ( Vernygora et al., 2018 ).

Fig. 48. Dercetidae. A – Dercetidae gen. indet., scattered skeleton; B, C – enlarged sections: B – fragment of vertebral column; C – cluster of V-shaped bone plates. Cretaceous, Turonian–Coniacian. Klimovka; collection and photo by R.A. Gunchin, 2022. D – reconstruction of Candelarhynchus.

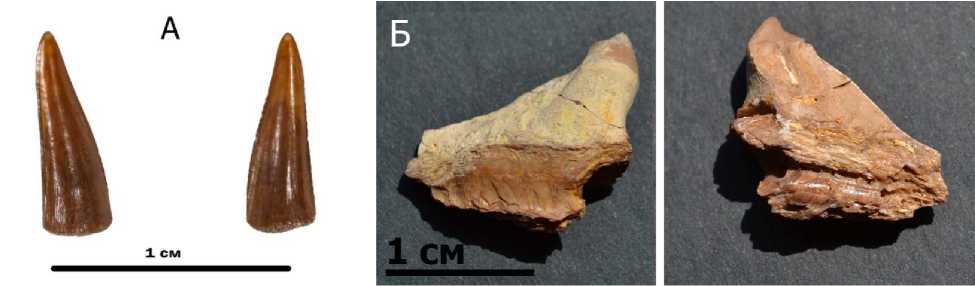

Встречающиеся во многих (с турона по маастрихт) карбонатных толщах зубы и крупные обломки массивных челюстей, вероятно, принадлежали хищникам Enchodus из Аулопообраз-ных (рис. 49-50). Представители данного рода, обладающие длинными клыкообразными зубами, находились в это время в расцвете и играли заметную роль в позднемеловом бассейне описываемой территории. Часть остатков не определены до отряда (рис. 51).

Рис. 49. Аулопообразные: реконструкция Enchodus [E. Boucher] (Digital .., 2024). Fig. 49. Aulopiformes: reconstruction of

Enchodus [E. Boucher].

Рис. 50. Аулопообразные: Enchodus sp. Верхний мел. А – зуб. Новодевичье (из аллювия).

Б – обломок челюсти. Кампан. Подвалье. Сбор и фото И.В. Колчина, 2020 (А); В.П. Морова, 2011 (Б).

Fig. 50. Aulopiformes: Enchodus sp. Upper Cretaceous. A – tooth. Novodevichye (from alluvium). B – fragment of a jaw. Campanian. Podvalye. Collection and photo by I.V. Kolchin, 2020 (A); V.P. Morov, 2011 (B).

Рис. 51. Костистые рыбы, неполный череп (с фрагментами лобной части крыши и жаберных крышек) неизвестного представителя (на врезке – отдельный фрагмент). Мел, туронский– коньякский ярусы. Подвалье; фото Р.А. Гунчина, 2018.

Fig. 51. Teleosts, incomplete skull (with fragments of the frontal part of the roof and gill covers) of an unknown representative (separate fragment on the inset). Cretaceous, Turonian–Coniacian. Podvalye; photo by R.A. Gunchin, 2018.

В маастрихтских отложениях рыбы представлены почти исключительно костно-чешуйным материалом мелкоразмерных рыб в остатках пищи хищников. Опробование этого материала после растворения вмещающей породы позволило установить присутствие в образцах нескольких представителей дерцетид, включая Hoplopteryx sp., по облику чешуй или характерным костным пластинкам (рис. 52-53).

Рис. 52. Дерцетиды, чешуи. Мел, маастрихт, карсунская свита. Подвалье; сбор В.П. Морова, 2011. А – Hoplopteryx sp. Б – Dercetidae gen. indet. Фото В.П. Морова (А); рис. Н. Алёниной (Моров, 2012) (Б).

Fig. 52. Dercetidae, scales. Cretaceous, Maastrichtian, Karsun Formation. Podvalye; collection by V.P. Morov, 2011. A – Hoplopteryx sp., photo by V.P. Morov. B – Dercetidae gen. indet., drawing by N. Alyonina.

Рис. 53. Дерцетиды: Dercetidae gen. indet., ко-стно-чешуйные остатки. A – примесь ктено-идных чешуй, B – скопление костных пластинок. Мел, маастрихт, карсунская свита. Под-валье; сбор и фото В.П. Морова, 2011.

Fig. 53. Dercetidae gen. indet., bone and scales remains. A – admixture of ctenoid scales, B – aggregation of bone plates. Cretaceous, Maastrichtian, Karsun Formation. Podvalye; collection and photo by V.P. Morov, 2011.

Рис. 54. Костистые рыбы, фрагмент челюсти неизвестного представителя. Мел, маастрихт, карсунская свита. Подвалье; сбор и фото

В.П. Морова, 2011.

Fig. 54. Teleosts, jaw fragment of an unknown representative. Cretaceous, Maastrichtian,

Karsun Formation. Podvalye; collection and photo by V.P. Morov, 2011.

В обработанном материале из маастрихтских мелов во множестве наблюдались также неопределимые обломки черепных костей и челюстей (рис. 54).

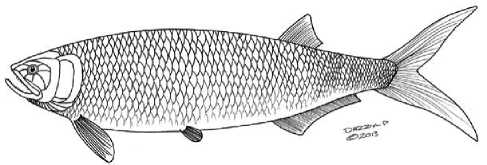

К другому отряду – Сельдеобразные (Clupeiformes) – принадлежат остатки членов центрального семейства Сельдевые (Clupeidae), также определённые среди костно-чешуйных остатков маастрихта (рис. 55).

Сельдеобразные – относительно примитивная группа пелагических зоопланктоноядных рыб со сравнительно слабо окостеневшим черепом. Парные плавники низко расположенные. Тела-позвонков обычно с отверстием в центре. Лучи плавников мягкие, членистые. Чешуя циклоидная, легко спадающая.

Рис. 55. Сельдеобразные: сем. Clupeidae, позвонки. Мел, маастрихт, карсунская свита. Подва-лье; сбор В.П. Морова, 2011. А, Б – фото В.П. Морова (масштабная метка 1 мм);

В – рис. Н. Алёниной. Б – (Моров, 2012).

Fig. 55. Clupeiformes: Clupeidae, vertebrae. Cretaceous, Maastrichtian, Karsun Formation. Podvalye; сollected by V.P. Morov, 2011. A, B – photo by V.P. Morov (scale bar 1 mm); C – drawing by N. Alyonina.

В морских отложениях палеоценовой эпохи на территории Самарской области остатки рыб неизвестны. Для акчагыльской трансгрессии (ак-кулаевский горизонт) из описанных представителей упоминаются только Sardinella sp. [ S. milanovskii Menner, 1949 = Clupeonella medi-ocris Bogachev 1955 (?)] из сельдевых у с. Нов. Рачейка Сызранского р-на: «… прекрасно сохранившиеся остатки мелких рыб. По определению В.В. Меннера, эти рыбы относятся к роду Sardinella и представляют, по-видимому, новый

вид» (Милановский, 1935). Ближайшим территориально ныне живущим представителем сардинелл является средиземноморско-атлантический вид S. aurita , достигающий западных районов Чёрного моря (рис. 56, А). Неопределимые позвонки лучепёрых рыб обнаружены в других пунктах распространения фаунистически охарак-теризаванных акчагыльских отложений: близ с. Ермаково на Самарской луке (Ноинский, 1913) и у с. Покровка Борского р-на (рис. 56, Б).

Рис. 56. Костистые рыбы. А – Sardinella aurita , современный вид ( Sardinelle .., 2024 ) . Б – позвонок неизвестного представителя. Палеоплейстоцен [= гелазий], аккулаевская свита. Покровка; сбор К. Галкина, фото И.В. Колчина, 2022.

Fig. 56. Teleosts. A – Sardinella aurita , extant species. B – vertebra of an unknown representative. Gelasian, Acculaevkian Formation. Pokrovka; сollection by K. Galkin, photo by I.V. Kolchin, 2022.

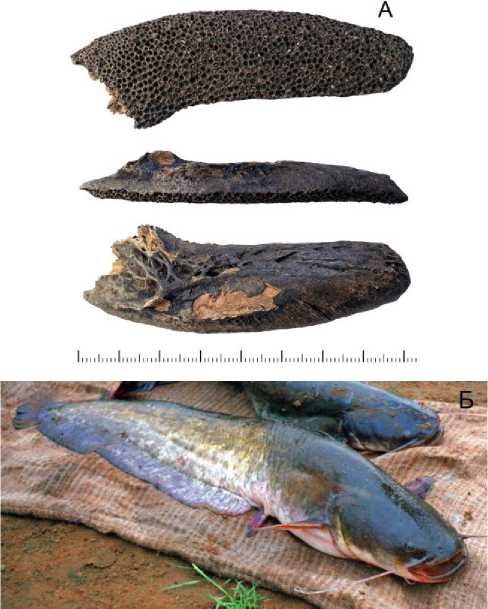

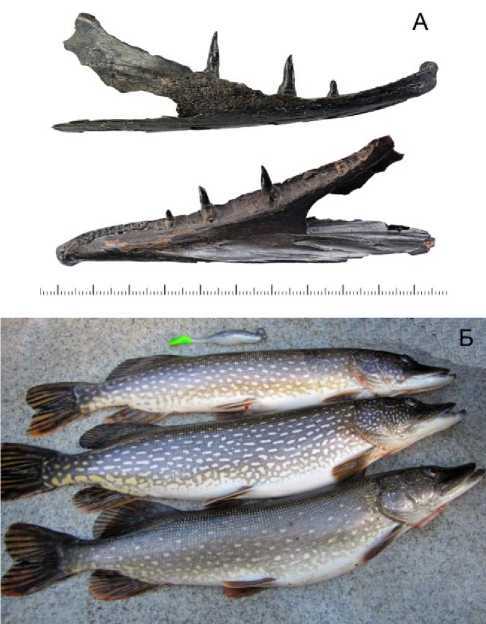

Наконец, в аллювиальных песках Волги и малых рек (р. Самара и др.) известны переотложенные кости плейстоценовых млекопитающих – в т.ч. слоны, носороги и другая фауна т. наз. «тундростепи» (Варенов и др., 2015; Си-менко, 2017; Моров, 2023). Наряду с ними встре-

чаются и фоссилизированные разрозненные кости пресноводных рыб, иногда определимые до вида (щука, сом), входящих в состав современного комплекса ихтиофауны Поволжья (рис. 57-59).

Рис. 57. Костистые рыбы: сом обыкновенный ( Silurus glanis ). А – левая верхнечелюстная кость. Неоплейстоцен (из современного аллювия р. Самара). с. Заплавное (Борский р-н).

Б – в улове, р. Волга. Сбор и фото Р.А. Гунчи-на, 2023 (А); фото Д.В. Варенова (Б).

Fig. 57. Teleosts: common catfish ( Silurus glanis ). A – left maxillary bone. Neopleistocene (in current alluvium of the Samara River). Zaplavnoe (Borskoye district). Collection and photo by R.A. Gunchin, 2023. B – in the catch, Volga River, photo by D.V. Varenov.

Рис. 58. Костистые рыбы: щука ( Esox lucius ). А – обломок челюсти. Неоплейстоцен (из современного аллювия р. Самара). с. Заплавное (Борский р-н). Б – в улове, р. Волга, 2013.

Сбор и фото Р.А. Гунчина, 2023 (А). (Самарский .., 2014) (Б).

Fig. 58. Teleosts: pike ( Esox lucius ). A – fragment of the jaw. Neopleistocene (in current alluvium of the Samara River). Zaplavnoe (Borskoye district). Collection and photo by R.A. Gunchin, 2023. B – in the catch, Volga River, 2013.

Рис. 59. Пресноводные костистые рыбы.

А – разрозненные кости; Б – разрозненные позвонки. Неоплейстоцен (из современного аллювия р. Самара). с. Заплавное (Борский р-н); сбор и фото Р.А. Гунчина и Ю.В. Зениной, 2023.

Fig. 59. Freshwater Teleosts. A – scattered bones; B – scattered vertebrae. Neopleistocene (in current alluvium of the Samara River). Zaplavnoe (Borskoye district); collection and photo by R.A. Gunchin and Y.V. Zenina, 2023.

Список литературы Ископаемые рыбы Самарской области. Часть 4. Костные рыбы (Osteichthyes)

- Бакаев А.С. История изучения пермских костных рыб европейской части России // Уч. зап. Казанского ун-та. Сер. Естеств. науки. 2022. Т. 164, кн. 3. С. 475-500.

- Бакаев А.С., Голубев В.К., Буланов В.В., Моров В.П., Морова А.А. Фауна позвоночных местонахождения Аксаково (средняя пермь, Самарская область) // Фундаментальная и прикладная палеонтология. Мат-лы LXIV сессии Палеонтол. об-ва при РАН (2-6 апреля 2018 г., С.-Петербург). СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2018. С. 173-174.

- Богданов Д.В. Звероящеры и другие пермские монстры. М.: Фитон XXI, 2018. 280 с.

- Варенов Д.В., Сименко К.Н., Моров В.П. Ископаемые млекопитающие Самарской области // Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы: мат-лы 4-й междунар. науч.-практич. конф. 7 декабря 2015 г., г. Самара // ред. С.И. Павлова. Самара: ПГСГА, 2015. С. 110-117.

- Геология СССР. Т. 11. Поволжье и Прикамье. Часть 1. Геологическое описание // ред. З.И. Башма-ковой, З.Д. Соломатиной. М.: Недра, 1967. 872 с.

- Есин Д.Н. Чешуйный покров Amblypterina costata (Eichwald) и таксономия палеонисцид по изолированным чешуям // Палеонтол. журн. 1990, № 2. С. 89-96.

- Канаркина А.О. Первая находка позднеюрской рыбы рода Orthocormus Weitzel, 1930 (Actinopterygii, Pachycormidae) в России // Закономерности эволюции и биостратиграфия. Мат-лы LXX сессии Палеонтол. об-ва при РАН. СПб.: Картфабрика Ин-та Карпинского, 2024. С. 229-230.

- Канаркина А.О. Ревизия Thrissops volgensis -единственного известного вида костистых рыб из волжского яруса Европейской России // Вопросы палеонтологии и региональной стратиграфии фанеро-зоя Европейской части России: Всерос. науч.-практич. конф. (г. Ульяновск, 22-25 сентября 2023 г.): сб. науч. тр. / под. ред. В.П. Морова, М.А. Рогова, Н.Г. Зверькова. Ундоры: УПМ им. С.Е. Бирюкова, 2023. С. 46-47.

- Козлов А.Л. Thrissops volgensis nov. sp. из нижневолжских отложений Ульяновской губ. // Изв. Геол. ком. 1928. Т. 47, № 5. C. 573-581.

- Лентин А.А. Новое местонахождение лучепёрых рыб в пограничных отложениях юрской и меловой систем Самарского Предволжья // Вопросы палеонтологии и региональной стратиграфии фанерозоя Европейской части России: Всерос. науч. -практич. конф. (г. Ульяновск, 22-25 сентября 2023 г.): сб. науч. тр. / под. ред. В.П. Морова, М.А. Рогова, Н.Г. Зверькова. Ундоры: УПМ им. С.Е. Бирюкова, 2023. С. 55-58.

- Международный кодекс зоологической номенклатуры. 4-е изд. М.: КМК, 2004. 223 с.

- Милановский Е.В. Плиоценовые и четвертичные отложения Сызранского района // Тр. Комиссии по изучению четвертичного периода. Т. IV, вып. 2. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1935. С. 175-219.

- Моров В.П. Геологическое строение и палеофауна обнажения Подвалье // Проблемы палеоэкологии и исторической геологии. Сб. науч. тр. Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения проф. B.Г. Очева. Саратов: СГТУ, 2012. С. 118-125.

- Моров В.П. Состав фауны ископаемых млекопитающих Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2023. Т. 32, № 3. С. 13-22.

- Новиков И.В. Раннетриасовые амфибии Восточной Европы: эволюция доминантных групп и особенности смены сообществ / Тр. ПИН РАН. Т. 296. М.: РАН, 2018. 358 с.

- Новиков И.В., Моров В.П. Рыбы ископаемые // Энциклопедия Самарской области. Т. 4: Н-Р. Самара: СамЛюксПринт, 2011. С. 306-307.

- Новожилова С.И. Брахиоподы девона Куйбышевской и Чкаловской областей // Брахиоподы девона Волго-Уральской области / под ред. А.К. Крыловой. Л.: Гос.НТИ нефтяной и горно-топливной лит-ры, 1955. С. 61-105.

- Ноинский М.Э. Самарская Лука. Геологическое исследование // Тр. Об-ва естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те. Т. XLV, вып. 4-6. Казань, Типо-литография Имп. Ун-та, 1913. 768 с.

- Орлова Т.Б., Бортников М.П., Морозова О.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. Издание второе. Серия Средневолжская. Лист N-39-XXI (Новосемейкино). Объяснительная записка [Электронный ресурс] - 1 опт. диск (DVD-ROM) (1,45 Гб). М.: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2022. 160 с.

- Ортокорм // Вымершие животные: вики. URL: ex-tinct-animals.fandom.com/ru/wiki/Ортокорм (дата обращения: 01.12.2024).

- Основы палеонтологии. Т. 11. Бесчелюстные, рыбы / под ред. Б.П. Марковского и др. М.: АН СССР, 1964. 623 с.

- Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова. М.: ПИН РАН, 2012. 320 с.

- Самарский рыболовный портал. URL: www.samarafishing.ru/board/index.php?action=forum (дата обращения: 30.07.2014).

- Сводный геологический отчет «Опорная скважина № 24р "Байтуган"». Т. I / отв. исп. В.Н. Крестовников. М.: ИГН АН СССР, 1953. С. 33-147.

- Сименко К.Н. О находках остатков крупных ископаемых млекопитающих четвертичного периода на территории Кинельского района Самарской области // Самарский край в истории России. Мат-лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 165-летию со дня основания Самарской губ. и 130-летию со дня основания СОИКМ им. П.В. Алабина. Вып. 6. Самара, 2017. C. 69-76.

- Тихий В.Н. Волго-Уральская нефтеносная область. Девонские отложения. Л.: ГосНТИ нефтяной и горно-топливной лит-ры, 1957. 243 с.

- Чиркова-Залесская Е.Ф. Деление терригенного девона Урало-Поволжья на основании ископаемых растений. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 140 с.

- Holoptychius jarviki // Палеонтологический портал «Аммонит.ру». URL: www.ammonit.ru/tag/3225/foto/ 6480.htm (дата обращения: 01.09.2024).