Искусственная деформация черепа в саргатской среде (биоархеологический аспект)

Автор: Шарапова С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век, античность, раннее средневековье

Статья в выпуске: 250, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются немногочисленные случаи преднамеренной деформации головы среди населения саргатской культуры раннего железного века Зауралья и Западной Сибири. Анализируемые источники представлены опубликованными и архивными данными раскопок курганных могильников, а результаты палеоантропологического изучения даны в археологическом контексте,что расширяет возможности в интерпретации саргатских древностей. Приводятся данные радиоуглеродного анализа погребений притобольской локальной серии,иллюстрирующие наиболее ранние примеры деформации циркулярного типа в саргатской среде. Представляется, что проникновение этой практики, все жене получившей в лесостепи заметного распространения, связано с номадами. Это обстоятельство подкрепляет высказанную ранее гипотезу, что саргатская аристократия еще в период становления и расцвета культуры в середине - второй половине I тыс. до н. э. формировалась в значительной степени выходцами из кочевой среды. С этой точки зрения события рубежа эр на периферии кочевого мира представляют несомненный интерес.

Зауралье и западная сибирь, саргатская культура, погребения, преднамеренная деформация, морфотипы

Короткий адрес: https://sciup.org/143164029

IDR: 143164029

Текст научной статьи Искусственная деформация черепа в саргатской среде (биоархеологический аспект)

В настоящее время известно большое количество антропологических коллекций, в которых зафиксирована преднамеренная деформация головы. Применительно к эпохе железа этот обычай представлен преимущественно в кочевнических погребениях степного пояса Евразии. Не столь массовые, но и не такие уж редкие находки прижизненно деформированных черепов кольцевого типа (Жиров, 1940) известны в лесостепной зоне – в комплексах, относимых к саргат-ской культуре (Погодин, Труфанов, 1991; Матвеева, 1994; Культура зауральских скотоводов..., 1997; Багашев, 2000; Ковригин и др., 2006; Ражев, 2009; Чикунова, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.250.243-259

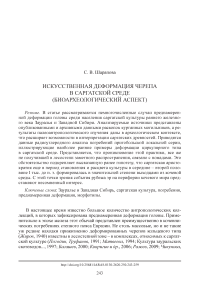

2017; Шарапова , 2001)1. Такие захоронения есть в могильниках всех локальных групп от Барабы до Притоболья (рис. 1). Причем на востоке саргатского ареала случаи кольцевой деформации единичны2, а наиболее многочисленные серии зафиксированы в Прииртышье (еще и потому, что здесь раскопано самое большое количество саргатских курганов) и Приишимье (в частности, в могильнике Абатский 3 деформированные черепа составляют 30 %). Среди рассматриваемых ниже некрополей самым северным в ареале саргатских древностей является Ипкульский ( Корякова, Федоров , 1993; Чикунова , 2017), расположенный в подтаежной зоне Нижнего Притоболья, а самым южным комплексом – погребение кургана 2 могильника Покровский в степях Северного Казахстана ( Боталов, Гуцалов , 2000. С. 58–60)3. Таким образом, по опубликованным и доступным отчетным материалам автором статьи учтено 38 деформированных черепов4 с явным преобладанием мужских над женскими (в общесаргатской курганной выборке соотношение скелетов – 1,75:1 ( Ражев , 2009. С. 50)). К сожалению, здесь не рассматриваются коллекции барабинской локальной серии, так как для проведения корреляции археологических и антропологических данных она оказалась неинформативной, поскольку отсутствует основной компонент анализа – контекст. Относительно небольшая выборка позволяет в ряде случаев провести подробный обзор этого немногочисленного сегмента саргатской популяции и сравнить разные аспекты, в результате чего общая картина дополняется деталями, которые дают возможность увидеть частное через общее и общее через индивидуальное.

При рассмотрении планиграфии могильных ям можно отметить, что мужские захоронения располагались преимущественно по периферии подкурганной площадки. Некоторые, бесспорно, были впускными. Более половины неграбленых погребений (например, Карташево 2, к. 6, п. 4, 40–60 лет; Гаевский 1, к. 6, п. 2, 20–25 лет; Ипкульский, к. 1, п. 3, взрослый; Абатский 1, к. 3, п. 4, 30–35 лет) содержали довольно стандартный набор инвентаря, состоявший из меча (в некоторых случаях в паре с кинжалом); железных и костяных

Рис. 1. Схема расположения саргатских могильников, из которых происходят погребения с деформированными черепами

1 – Гаевский 1; 2 – Мурзинский 1; 3 – Карасье 9; 4 – Ипкульский; 5, 6 – Абатские 1 и 3; 7 – Покровский; 8, 9 – Бещаул 2 и 3; 10, 17 – Богдановка и Богдановка 3; 11, 12 – Исаковка 1 и 3; 13 – Карташево 2; 14 – Коконовка 2; 15, 16 – Стрижево 1 и 2

черешковых наконечников стрел, реже – вместе с костяными накладками лука; удил с кольцевыми или стержневидными псалиями и сосудов (Могильников, 1982; Культура зауральских скотоводов..., 1997; Корякова, Федоров, 1993; Матвеева, 1994). Зачастую статус маркировался и другими престижными предметами. Так, в Абатском 3 могильнике (к. 2, п. 7, ск. 1, 20–30 лет) в ногах находился бронзовый котел (Матвеева, 1994). Иной инвентарь представлен бытовыми ножами, бронзовыми и железными пряжками, мелкими элементами сбруи, полусферическими заклепками, гвоздиками, серьгой и т. п. Обращает внимание и некая оснащенность умерших полным арсеналом оружия ближнего и дальнего боя, что, следуя социальной модели, предложенной Н. П. Матвеевой, было свойственно представителям аристократии (Матвеева и др., 2005. С. 164). К настоящему времени известно всего одно безынвентарное погребение (Стрижево 1, к. 11, п. 2, ск. 1), а также четыре, в которых есть только костяные стрелы (Покровский, к. 2, п. 1) или аналогичные стрелы, но вкупе с ножом (Стрижево 1, к. 13, п. 1, ск. 1; Ипкульский, к. 4, п. 1) или с бронзовыми пряжками с овальными рамками без щитков и подвижным язычком (Ипкуль-ский, к. 5, п. 1), отличные от основного массива погребений «деформантов» с ярко выраженной воинской экипировкой (Погодин, 1992; Боталов, Гуцалов, 2000; Чикунова, 2017).

Как правило, все известные синхронные саргатские неграбленые погребения мужчин с обычной формой черепа демонстрируют менее выразительный «ансамбль»: в частности, кинжал вместо меча отмечен в п. 1, к. 6 могильника Гаевский 1; отсутствует конская упряжь, например в п. 7, к. 4 и п. 3, к. 5 могильника Абатский 3. Кроме того, во всех рассматриваемых могилах расчищено довольно много остатков еды в виде скоплений костей животных (от одного до двух), а также пища, содержавшаяся в сосудах. Известно, что мясо, равно как и другую заупокойную пищу, принято рассматривать в качестве дополнительного маркера ранга, ибо высокое социальное положение нередко подчеркивалось количеством и/или разнообразием подносимой или жертвенной пищи ( Wilkins, Hill , 2006. P. 42, 43).

В ограбленных могилах найдены наконечники стрел, накладки лука, пряжки, фрагменты от клинковых орудий, импортная фляга, серьга. Такой набор – остатки некогда богатого, судя по сохранившимся предметам, сопроводительного инвентаря – зафиксирован в захоронении мужчины 20–25 лет из Мурзинского 1 могильника (к. 6, п. 4) ( Daire et. al. , 2002). Весьма схоже с рассматриваемой группой п. 6, к. 2 могильника Исаковка 3 (20–30 лет), где среди обломков костей встречены железные и костяные наконечники стрел, накладка лука, фрагменты удил ( Погодин, Труфанов , 1991). Тем не менее, с точки зрения социального статуса умерших, данная серия довольно однородна. Погребальный инвентарь маркирует статус воина. Возраст этих представителей военно-дружинного слоя – не моложе 20 лет, что в целом укладывается в рамки как общих представлений, так и исследований возрастных аспектов саргатской погребальной практики. Так, Н. П. Матвеева отмечает, что в последних веках до н. э. появилась прослойка вооруженных преимущественно молодых мужчин (по численности могил данного типа около 26,6% всего мужского населения), и отнесла их к членам военных дружин ( Матвеева , 2005. С. 147).

В определенной мере согласуются с этими наблюдениями и данные посткраниального изучения. В ходе проведенного Д. И. Ражевым анализа маркеров физической активности – мест прикрепления мышц и связок, артрозных проявлений на суставных поверхностях – гендерные составляющие взрослой части саргатской популяции были разделены на две морфологические группы, условно названные «активный» и «спокойный» морфотипы. Представители «активного» морфотипа сильного пола, судя по развитости скелетно-мышечного рельефа, имели по сравнению с мужчинами «спокойного» морфотипа более разнообразную и интенсивную физическую активность, которая носила в основном силовой, а не скоростной характер ( Ражев , 2009. С. 251–314). Сопоставление результатов краниометрического анализа и реконструкции физической активности выявило циркулярную деформацию головы только у мужчин «активного»

морфотипа5. Череп одного мужчины, помимо следов деформации, имел проникающее отверстие от стрелы (Богдановка, к. 6, п. 11, ск. 1, 22–25 лет). Примечательно, что в этой же могиле находились скелетные останки еще одного мужчины (ск. 2, 25–35 лет), отнесенного к «спокойному» морфотипу. Наличие костей скелета от двух индивидов позволило В. А. Могильникову отнести это ограбленное погребение к парным ( Могильников , 1975), остатки вещевого комплекса которого включали золотые и бронзовые бляшки, фрагменты золотой спирали, костяные и железные наконечники стрел, колчанный крюк и серебряную обой-му6. В саргатском мире известны подобные захоронения мужчины и женщины с ребенком, мужчины с ребенком, равно как и однополые погребения – как женские, так и мужские ( Полосьмак , 1987. С. 27; Корякова , 1994. С. 142). В материалах наших раскопок в Притоболье чаще встречаются случаи введения одной могилы в другую без изменения формы и направления ориентировки ямы7. Например, подобный вариант устройства «ярусных» погребений и попадания в контуры конструкции зафиксирован в центре кургана 5 Гаевского 1 могильника. В центральной могильной яме 1 идентифицированы кости от двух мужских индивидов одного возраста (35–40 лет), один отнесен к «спокойному» морфо-типу, другой – к «активному». Зафиксированное сходство морфологического строения костей индивидов говорит о кровном родстве (Культура зауральских скотоводов..., 1997. С. 95).

Выявленные патологии, ввиду малочисленности выборки «деформантов», все же корректнее рассматривать внутри группы «активного» морфотипа, которая представлена в том числе и этими мужчинами. По наличию и степени выраженности поротического гиперстоза на черепах саргатской выборки не зафиксировано различий ни между локальными сериями, ни между временными периодами. Статистическая разница, обнаруженная Д. И. Ражевым, более иллюстрирует отличия между мужской и женской выборками, а также между морфотипами. В целом для саргатской краниологической серии свойственны слабые и средние проявления дефекта (баллы от 1 до 3), с небольшой доминантой у индивидов, отнесенных к «активному» морфологическому типу ( Ражев , 2009. С. 338).

Распространенность линейной гипоплазии эмали зубов свидетельствует, что дети вне зависимости от пола в равной мере были подвержены воздействию неблагоприятных условий, приводивших к истощению организма и задержкам развития и роста коронок постоянных зубов. Однако в наиболее выгодном положении оказывались все же те, кто впоследствии сформировал «спокойный» морфотип. Для 80 % мужчин «активного» морфотипа отмечается эмалевая гипоплазия на резцах и клыках (Шарапова, Ражев, 2016. С. 63). В группе последних, как уже отмечалось, находятся и мужчины с деформированными черепами (например, уже упоминавшиеся из п. 6, к. 2 Исаковка 3; п. 2, к. 6 Гаевский 1). Зубные патологии также представлены кариесом, умеренными отложениями камня, прижизненной утратой зубов.

Только у двух мужчин на черепе помимо прижизненной деформации имеются следы проникающих ранений, отнесенных к категории боевых (ск. 1, п. 11, к. 6 Богдановка; взрослый из п. 3, к. 1 Ипкульского могильника). Переломы элементов посткраниального скелета малочисленны как в общесаргатской выборке, так и среди тех мужчин, чей череп деформирован. Так, общее число длинных костей, несущих переломы, составляет 14 экз. из 830 обработанных элементов ( Ражев , 2009. С. 306). Травма коленного сустава обнаружена в п. 4, к. 3, Гаевского 1 могильника (35–40 лет, «активный» морфотип). Ранее уже было высказано предположение, что курганная выборка саргатского общества демонстрирует крайне низкий уровень травматизма по сравнению с материалами раннего железного века за пределами саргатской ойкумены ( Шарапова, Ражев , 2013). Причины возникновения посткраниальных повреждений различны, с равной долей вероятности они могут быть и следствием агрессии, и определенных рисков, связанных с верховой ездой. К последствиям таковых можно отнести хроническое заболевание сустава лодыжки, выявленное у молодого мужчины (Гаевский 1, к. 6, п. 2), вызванное травмой стопы. Кроме того, у него определен ряд остеологических патологий, встречающихся в основном у людей пожилого возраста (Культура зауральских скотоводов..., 1997. С. 102). Зажившие переломы ребер отмечены у ск. 1, п. 2, к. 11 Стрижево 1 ( Погодин , 1992).

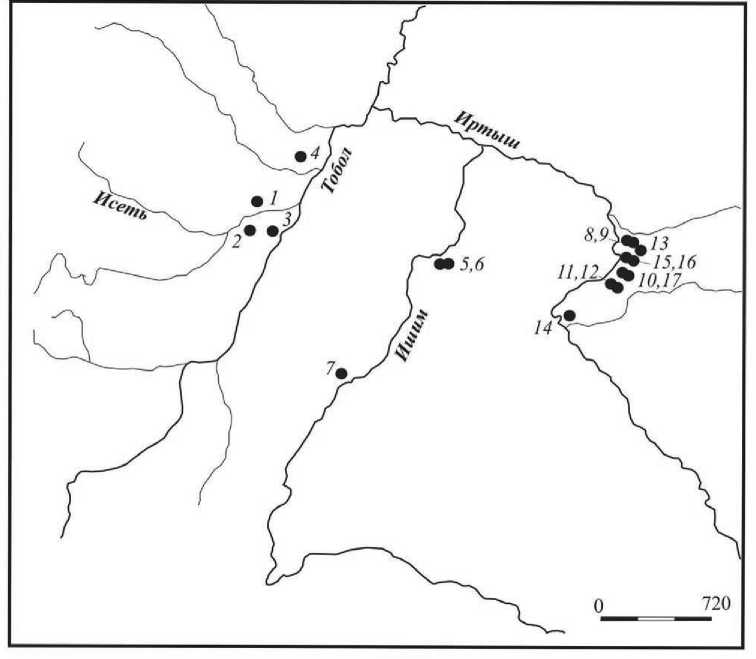

Радиоуглеродные даты, полученные для захоронений мужчин из могильников Мурзинский 1 (к. 6, п. 4) (Ле-5512, 2040 ± 70 BP, в календарном интервале 210 г. до н. э. – 130 г. н. э.) и Гаевский 1 (к. 6, п. 2) (Ле-5516, 1980 ± 30 BP, в интервале календарного времени 50 г. до н. э. – 80 г. н. э.), иллюстрируют наиболее ранние примеры кольцевой деформации (рис. 2, 2, 3 ) в саргатской среде. Остальные комплексы, очевидно, более поздние.

Женская выборка не столь социально однородна. Есть сведения о трех центральных ограбленных захоронениях в могильниках Прииртышья (Богдановка 3, к. 1. п. 1, 30–40 лет; Стрижево 2, к. 2, п. 8, ск. 1, 50–70 лет; Стрижево 2, к. 8, п. 2, ск. 1, 30–40 лет) ( Могильников , 1977; Погодин , 1988). Высокий социальной статус женщины из Богдановки 3 нашел воплощение в погребальной конструкции и трудозатратах на ее сооружение, а также в богатстве сопутствующего инвентаря. Автор раскопок отмечает наличие шатрового и поперечного перекрытия (синхронного и для боковой могилы), нашивной бляшки из листового золота, бронзового котла на поддоне и литого бронзового блюда ( Могильников , 1977). Пожалуй, это единственное индивидуальное погребение подобного рода. По совокупности маркеров физических нагрузок покойная отнесена к «активному» морфотипу. Боковые неграбленые погребения женщин с деформированными черепами выявлены на Ишиме и Тоболе, такая степень сохранности отличает их от материалов Прииртышья.

Рис. 2. Кольцевая деформация

1 – Карасье 9, к. 11, п. 2, женщина, 40–50 лет, «спокойный» морфотип; 2 – Гаевский 1, к. 6, п. 2, мужчина, 20–25 лет, «активный» морфотип; 3 – Мурзинский 1, к. 6, п. 4, мужчина, 20–25 лет, «активный» морфотип

В рассматриваемой выборке отсутствуют предметы тяжелого вооружения, чаще представлены гендерно-нейтральные наборы (керамика, кости животных, ножи) и гендерные стереотипы (женщина = украшение). По качественному и количественному составу инвентаря эти комплексы условно могут быть разделены на две категории. Одна представлена парным погребением – женщина 20–25 лет, «активный» морфотип, и девочка 7 лет (Абатский 3, к. 2, п. 5) ( Матвеева , 1994). Расчищенный в могиле инвентарь разнообразен: золотые серьги со щитком, бронзовая плоская прямоугольная подвеска, бронзовое зеркало, железное кольцо, пряслице, железные нож, обоймы, удила и псалии, 4 лепных сосуда и кости животных.

Другая категория включает наименее обеспеченные инвентарем впускные могилы пожилых женщин. Это представительницы «спокойного» морфотипа (Абатский 3, к. 4, п. 6, 40–50 лет; Карасье 9, к. 11, п. 2, 40–50 лет) (Матвеева, 1994; Шарапова, 2001). Их сопровождали по два сосуда и нож (в первом случае) или кости животного (во втором). Сходная ситуация зафиксирована Л. И. Погодиным и А. Я. Труфановым в п. 8 к. 3 могильника Исаковка 3: захоронение женщины 30–40 лет также было впускным, сопроводительный инвентарь состоял из двух сосудов, ножа, пряслица и мелкого кусочка железа (Погодин, Труфанов, 1991). У данного индивида наблюдаются краевые костные разрастания на позвонках, крестце, в области подвздошного сустава. Подобные дефекты относятся к преждевременным проявлениям старения, вызванного болезнью, которая ограничивала подвижность еще не старых людей (Рохлин, 1965. С. 54).

Сопоставление краниометрических характеристик и маркеров физической активности выявило в женской деформированной серии представительниц и «спокойного» и «активного» морфотипов. Примечательно, что в рассматриваемой группе практически нет следов травматических поражений. Единственный заживший перелом нижней челюсти диагностирован у женщины 25–35 лет «активного» морфотипа (Абатский 3, к. 2, п. 10, ск. 3). Малочисленность выборки и разная сохранность скелетных останков не позволяют оперировать статистически достоверными выводами. В целом можно отметить, что частота встречаемости отдельных патологических изменений (поротический гиперстоз, линейная гипоплазия эмали зубов) у разных морфотипов для женщин с измененной формой головы схожа с той, что наблюдается у представительниц с обычной формой головы.

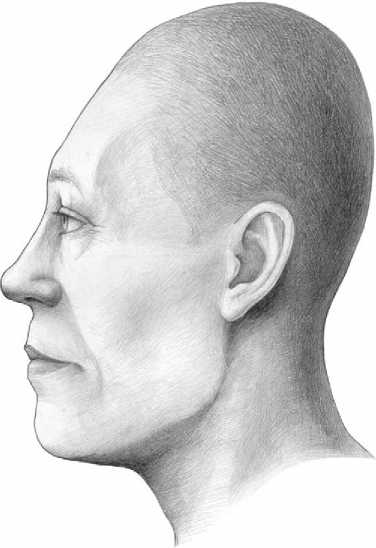

Изменения на лобковых частях таза, сопутствующие вынашиванию плода и многократным родам, отмечены у женщины из могильника Карасье 9 ( Ковригин и др. , 2006). Этот комплекс по целому ряду черт выделяется как в мужской, так и в женской серии. Прежде всего тем, что наблюдается очень сильная деформация, значительно превышающая показатели этого признака из других саргатских могильников и больше соответствующая кочевнической традиции (рис. 2, 1 ; 5). Кроме того, в могиле (рис. 3), кроме напутственной пищи (в сосудах и в виде куска мяса), вообще не найдено никакого инвентаря, в том числе самых простых украшений, что в целом не характерно для таких могильников ( Матвеева , 2000. С. 182). Да и сами сосуды обнаруживают больше параллелей вне саргатской территории: в керамике из погребений сарматов Поволжья и Южного Приуралья начала н. э. ( Скрипкин , 1990. С. 275, 276. Рис. 49, 50), а также из курганов УралоКазахстанских степей II–IV вв. н. э. ( Боталов, Гуцалов , 2000. С. 40–46. Рис. 9–12 и др.). Очень близкие по стилистике экземпляры есть и среди посуды джетыасар-ской культуры в Восточном Приаралье, для которой характерен орнамент в виде т. н. горизонтального рифления горловины ( Левина , 1992. С. 66–68. Табл. 21). Кроме того, проведенная полевыми антропологами реконструкция тафономических процессов предполагает длительное хранение и транспортировку тела, которая заняла от нескольких недель до нескольких месяцев ( Ковригин и др. , 2006. С. 193, 194). Такая практика отсроченного захоронения и морфологические характеристики черепа позволили авторам предположить, что погребенная обладала особым статусом и была связана своим происхождением с кочевниками (Там же. С. 202). Комбинированная дата по костям – 200 г. до н. э. – 10 г. н. э. (Ле-7237, 1950 ± 100 BP; Ле 7238, 2270 ± 120 BP) (рис. 4).

Частный случай прижизненной деформации черепа ребенка 8–9 лет зафиксирован в захоронении пяти человек в Абатском 3 могильнике (к. 2, п. 7, ск. 3) ( Матвеева , 1994. С. 132–135). Интересно, что у двоих (ск. 1 и 3) из пяти индивидов форма головы была намеренно изменена.

Рис. 3. Могильник Карасье 9, курган 11, погребение 2. Фото

Le-7238 227)±120BP

Combine 20i6±77BP

Le-7237 195D±1OOBP

1500CalBC lOOOCalBC 500CalBC CalBC/CalAD SOOCalAD

Calibrated date

Рис. 4. Могильник Карасье 9, курган 11, погребение 2.

Отрезок калибровочной кривой и интервалы календарного возраста

Рис. 5. Могильник Карасье 9, курган 11, погребение 2.

Графическая реконструкция.

Автор Е. А. Алексеева

В настоящее время сформировалось устойчивое мнение, что практика кольцевой деформации головы не является специфически гуннской, а связана с ираноязычной кочевой средой ( Тур , 1996; Пежемский , 2000; Ходжайов , 2000; Балабанова , 2004; Казанский , 2006; Перерва и др ., 2013; и т. д.). На основании этих публикаций автором и коллегами уже была предложена ретроспектива распространения этого обычая в зауральской лесостепи ( Ковригин и др. , 2006). Суть ее сводится к следующему. Наиболее ранние случаи лобно-теменной деформации в раннем железном веке Т. К. Ходжайов связывает с раннесакскими племенами Восточного Приаралья. Позднее, в III в. до н. э. – I в. н. э., этот обычай начинает распространяться в нескольких направлениях. Он выявлен на западе – у скотоводческого населения Восточного Прикаспия – и на востоке: в Ташкентском оазисе, Северной Фергане, Тянь-Шане. Однако число людей, придерживающихся этого обычая, было небольшим. Отмечается и другой, основной, путь распространения, направленный на юг: через Центральные Кызылкумы, в среднее течение Заравшана, в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую долины. Все погребения, в которых здесь выявлена лобно-затылочная деформация, оставлены скотоводческим населением. С рубежа эр удельный вес такого рода деформации увеличивается в Северной Бактрии. Она известна как у скотоводческого населения, так и среди жителей античных городов и крупных укрепленных поселений первых веков нашей эры ( Ходжайов , 2000).

Появление в саргатской среде деформации именно такого типа позволяет обозначить еще один – северный – вектор распространения этого обычая. Наиболее вероятно, проникновение этого обряда в лесостепь осуществлялось благодаря номадам Восточного Приаралья и прилегающих территорий. Надо сказать, что и сама лесостепная аристократия еще в период становления и расцвета саргатской культуры в середине – втор. пол. I тыс. до н. э. формировалась в значительной степени выходцами из кочевой среды. В этой связи примечательны результаты палеогенетических исследований, которые демонстрируют внешнее генетическое влияние, отмеченное для обитателей Барабинской лесостепи раннего железного века. Ряд линий в генофонде саргатской популяции свидетельствует о наличии генетических связей с населением Средней и Передней Азии и более южных регионов (Пилипенко и др., 2013). Несомненно, что «деформанты» принадлежали к саргатской аристократии. Однако макрокефалия все же не гарантировала ее обладателям высших ступеней. Большинство могил людей с деформированными черепами, хоть и содержали воинскую экипировку, все же заметно уступали погребальным комплексам, устроенным с особой пышностью и огромными трудозатратами. Среди мужчин с измененной формой головы нет представителей «спокойного» морфотипа. Напротив, женская выборка представлена обеими морфологическими группами. Небольшой процент деформированных черепов в саргатской популяции8 позволяет предположить, что численность таких людей лимитировалась смыслом этого обычая. Кроме того, саргатские материалы демонстрируют слабовыраженную циркулярную деформацию (Ражев, 2009. С. 164), что заметно отличает лесостепные комплексы от степных и таежных9.

Социальный аспект практики изменения естественной формы головы понятен. Со временем визуализация различий становится необходимой для манифестирования военного, социального или иного лидерства. Но также очевидно, что самостоятельное воплощение идей, порой заимствованных, является длительным процессом и сопровождается соответствующими навыками. Любые инновации раньше всего проникают в элитарную культуру, закрепляются и передаются внутри этой группы ( Арутюнов , 1989. С. 187). С большой долей вероятности можно предполагать существование символически-ритуальной монополии элиты не только на предметы роскоши ( Earle , 1991. P. 1–15), но и на заимствования престижного плана. Поскольку изменение естественной формы головы возможно только в очень раннем детстве, именно взрослые (прежде всего женщины – носительницы традиции) оценивали социальные связи и принадлежность детей к социальным общностям и группам, определяя у подрастающих индивидов их – детей – осознание «Я». По мере развития/роста эта форма социальной идентичности становилась символом ранга, указывающим на положение того или иного индивида в системе вертикальных статусных отношений ( Шарапова, Ражев , 2016. С. 68). Немногочисленные комплексы, подобные погребению из могильника Карасье 9, не только представляют захоронения пришлого степного населения, но и предполагают известную степень родства между индивидами из центральной и впускных могил.

В неопубликованных материалах по Прииртышью погребения с деформированными черепами датируются V–III вв. до н. э. Если придерживаться версии о южном импульсе традиции, едва ли эту дату можно признать безоговорочно. В могильнике Исаковка 3 в периферийных впускных могилах, откуда происходят деформированные черепа, встречены кинжалы без металлических навер-ший и перекрестий, костяные накладки на лук, только черешковые наконечники стрел ( Погодин, Труфанов , 1991. С. 108). Принимая во внимание совместное нахождение этих предметов в одной могиле, вполне возможно допустить более поздний возраст этих объектов. Приведенные данные и радиоуглеродные даты, полученные по Притоболью (см. выше), позволяют предполагать появление кольцевой деформации на территории саргатской культуры на рубеже эр. Что касается верхней границы распространения этого обычая, здесь уместно напомнить, что среди саргатских коллекций отсутствуют комплексы позднее конца II – перв. пол. III в. н. э. ( Зыков, Федорова , 2001. С. 20; Ковригин , 2007; Зыков , 2012. С. 47). На сегодняшний день позднесаргатские материалы известны в могильниках Абатский 3 и Ипкульский, Покровский и Явленка, расположенных на северной и южной границах саргатского ареала и датированных III–IV вв. н. э.10

Однако при характеристике трансформаций культурного ландшафта лесостепи в эпоху железа все же необходимо разделять понятия собственно саргатской культуры и ареала саргатских стереотипов, которые, в частности, проявлялись и в погребальном обряде ( Корякова , 1991).

Очевидно, что при рассмотрении динамики распространения кольцевой деформации в саргатской среде данное обстоятельство принципиально. Представляется, что на рубеже II–III вв. н. э., испытав сокрушительное влияние внешних факторов, саргатская элита перестала играть консолидирующую роль. Небольшая группа населения, пережив исчезновение культуры в лесостепи, оставила памятники у озера Ипкуль с разнокультурными керамическими традициями. Другая часть закрепилась в Приишимье, определив не только своеобразие краниологической серии Абатских могильников, но и принадлежность саргатских и кашинских древностей близкой культурной среде с фиксируемой на керамике орнаментальной и морфологической непрерывностью. Расположенные на периферии, эти комплексы демонстрируют дисперсное существование осколков сар-гатского мира в Тоболо-Иртышском междуречье.

Список литературы Искусственная деформация черепа в саргатской среде (биоархеологический аспект)

- Арутюнов С. А., 1989. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука. 247 с.

- Багашев А. Н., 2000. Палеоантропология Западной Сибири: лесостепь в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука. 374 с.

- Балабанова М. А., 2004. О древних макрокефалах Восточной Европы//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. Вып. 3. М.: ИА РАН. С. 171-185.

- Боталов С. Г., Гуцалов С. Ю., 2000. Гунно-сарматы Урало-Казахстанских степей. Челябинск: Рифей. 267 с.

- Жиров Е. В., 1940. Об искусственной деформации головы//КСИИМК. Вып. VIII. М.; Л.: АН СССР. С. 81-88.

- Зыков А. П., 2012. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Средневековое и новое время. Екатеринбург: Уральский рабочий. 232 с.

- Зыков А. П., Федорова Н. В., 2001. Холмогорский клад: коллекция древностей III-IV веков из собрания Сургутского художественного музея. Екатеринбург: Сократ. 176 с.

- Казанский М. М., 2006. Об искусственной деформации черепа у бургундов в эпоху Великого переселения народов//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. Вып. 5. М.: ИА РАН. С. 127-139.

- Ковригин А. А., 2007. К датировке Абатского-3 могильника//XVII Уральское археологическое совещание: мат-лы науч. конф./Отв. ред. В. Т. Ковалева. Екатеринбург; Сургут: Магеллан. С. 194-198.

- Ковригин А. А., Корякова Л. Н., Курто П., Ражев Д. И., Шарапова С. В., 2006. Аристократические погребения могильника Карасье 9//Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время: сб. статей к 70-летию А. Х. Пшеничнюка/Отв. ред.: Г. Т. Обыденнова, Н. С. Савельев. Уфа: Гилем. С. 187-203.

- Корякова Л. Н., 1991. Саргатская культура или общность?//Проблемы изучения саргатской культуры: тез. докл./Отв. ред. А. Я. Труфанов. Омск: Омск. ун-т. С. 3-8.

- Корякова Л. Н., 1994. Урало-Иртышская лесостепь//Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 2: Мир реальный и потусторонний. Томск: Томский ун-т. С. 113-169.

- Корякова Л. Н., Федоров Р. О., 1993. Гончарные навыки зауральского населения в раннем железном веке (по материалам Ипкульского могильника)//Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье/Отв. ред. Л. Н. Корякова. Екатеринбург: УИФ Наука. С. 76-96.

- Культура зауральских скотоводов на рубеже эр: Гаевский могильник саргатской общности: антропологическое исследование/Под ред. Л. Н. Коряковой. Екатеринбург: Екатеринбург, 1997. 180 с.

- Левина Л. М., 1992. Памятники джетыасарской культуры середины I тысячелетия до н. э. -середины I тысячелетия н. э.//Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время/Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: Наука. С. 61-72. Табл. 15-25. (Археология СССР.)

- Малашев В. Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//Сарматы и их соседи на Дону/Отв. ред. Ю. К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194-232.

- Малашев В. Ю., 2014. Некоторые аспекты контактов носителей позднесарматской культуры южноуральских степей с населением лесной и лесостепной полосы Поволжья и Приуралья//Сарматы и внешний мир: материалы VIII Всероссийской (с международным участием) науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории» (Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН, 12-15 мая 2014 г.)/Отв. ред.: Л. Т. Яблонский, Н. С. Савельев. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 130-140. (Уфимский археологический вестник; вып. 14.)

- Матвеева Н. П., 1994. Ранний железный век Приишимья. Новосибирск: Наука. 152 с.

- Матвеева Н. П., 2000. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке. Новосибирск: Наука. 399 с.

- Матвеева Н. П., 2005. Саргатская культура Западной Сибири//Социальная структура ранних кочевников Евразии/Отв. ред.: Н. Н. Крадин, А. А. Тишкин, А. В. Харинский. Иркутск: Иркутский гос. технический ун-т. С. 129-151.

- Матвеева Н. П., Ларина Н. С., Берлина С. В., Чикунова И. Ю., 2005. Комплексное изучение условий жизни древнего населения Западной Сибири. Новосибирск: СО РАН. 228 с.

- Могильников В. А., 1975. Отчет о работах Иртышского отряда в 1974 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 5350.

- Могильников В. А., 1977. Отчет о работах Иртышского отряда Западносибирской экспедиции в 1976 году//Архив ИА РАН. Р.-1. № 6659.

- Могильников В. А., 1982. Отчет об археологических исследованиях курганов у с. Карташево в зоне мелиоративного строительства колхоза «Заветы Ленина»Муромцевского района Омской области в 1981 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 10072.

- Могильников В. А., 1992. Лесостепь Зауралья и Западной Сибири//Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время/Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: Наука. С. 274-311. (Археология СССР.)

- Пежемский Д. В., 2000. Информативность скелетных остатков плохой сохРАнности (по материалам некрополя Сиреневая Бухта)//РА. № 4. С. 64-76.

- Перерва Е. В., Балабанова М. А., Зубарева Е. Г., 2013. Коллекция искусственно деформированных черепов научно-учебного кабинета-музея антропологии Волгоградского государственного университета (палеоантропология). Волгоград: Волгоградский филиал РАНХиГИС. 116 с.

- Пилипенко А. С., Полосьмак Н. В., Кобелева Л. С., Молодин В. И., Журавлев А. А., 2013. Первые данные о генофонде митохондриальной ДНК носителей саргатской культуры в Барабинской лесостепи//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий/Ред.: А. П. Деревянко, В. И. Молодин. Т. XIX. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 555-558.

- Погодин Л. И., 1988. Отчет об археологических раскопках курганов Стрижевского 2 и Стрижевского 3 могильников в Нижнеомском районе Омской области в 1987 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 12374, 12374а, 12374б, 12374в.

- Погодин Л. И., 1992. Отчет об археологических исследованиях у б. д. Стрижево Нижнеомского района Омской области в 1991 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 16289, 16290.

- Погодин Л. И., Труфанов А.Я. 1991. Могильник саргатской культуры Исаковка-III//Древние погребения Обь-Иртышья/Отв ред. В. И. Матющенко. Омск: ОмГУ. С. 98-127.

- Полосьмак Н. В., 1987. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука. 144 с.

- Ражев Д. И., 2009. Биоантропология населения саргатской общности. Екатеринбург: ИИиА УрО РАН. 492 с.

- Рохлин Д. Г., 1965. Болезни древних людей. М.; Л: Наука. 305 с.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Саратовский ун-т. 299 с.

- Тур С. С., 1996. К вопросу о происхождении и функциях обычая кольцевой деформации головы//Археология, антропология и этнография Сибири/Отв. ред. Ю. Ф. Кирюшин. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С. 237-249.

- Ходжайов Т. К., 2000. Обычай преднамеренной деформации головы в Средней Азии//Антропологические и этнографические сведения о населении Средней Азии/Отв. ред.: Н. А. Дубова, Г. В. Рыкушина. М.: Старый Сад. С. 22-46. (Этническая антропология Средней Азии; вып. 2.)

- Чикунова И. Ю., 2013. Отчет о полевых исследованиях в 2010 и 2011 гг. Раскопки Ипкульского курганного могильника в Нижнетавдинском районе Тюменской области//Архив ИА РАН. Р-1. Б/н.

- Чикунова И. Ю., 2017. Ипкульский курганный могильник (результаты раскопок 2010-2011 гг.)//AB ORIGIN: археолого-этнографический сборник. Вып. 9. С. 79-110.

- Шарапова С.В., 2001. Отчет о раскопках погребального комплекса Карасье в Заводоуковском районе Тюменской области//Архив ИА РАН. Р.-1. б/н.

- Шарапова С. В., Ражев Д. И., 2013. Биоархеология черепных травм саргатского населения//АЭАЕ. № 1 (53). С. 143-154.

- ШаРАпова С. В., РАжев Д. И., 2016. Погребения саргатской культуры: новый взгляд на известные факты//РА. № 3. С. 60-72.

- Daire M.-Y., Koryakova L., Buldashev V., Courtaud P., Gonzalez E., Kovrigin A., Kosintsev P., Languet L., Makhonina G., Marguerie D., Pautreau J.-P., Razhev D., Sharapova S., Ugé M.-C., 2002. Habitats et nécropoles de l`Âge du Fer au Carrefour de l`Eurasie: les fouilles de 1993 à 1997. Paris: De Boccard. 291 p.

- Earle T., 1991. Chiefdoms: Power, Economy and Ideology. Cambridge; New-York; Melbourne: Cambridge University Press. 341 p.

- Wilkins J. M., Hill S., 2006. Food in the Ancient World. London: Blackwell Publishing. 300 p.