Искусство сокращать расходы

Автор: Соколов Илья

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Ваши деньги

Статья в выпуске: 7 (99), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142169681

IDR: 142169681

Текст статьи Искусство сокращать расходы

БОР, в котором заблудились

Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года далеко не первый концептуальный документ. Здесь можно вспомнить и Концепцию реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004–2006 годах, и проект Бюджетной стратегии на период до 2023 года. Обращает на себя внимание не только схожесть их содержания, но и неопределенность единого статуса подобного рода документов.

Общий анализ положений Программы позволяет утверждать, что, с одной стороны, она продолжает начатые во второй половине 2000-х годов бюджетные преобразования на ином качественном уровне, а с другой — содержит ряд новаций с различными горизонтами практической реализации. Действительно, большинство мер сформулировали и начали реализовывать еще в середине 2000-х годов. Был создан Стабилизационный фонд, позволивший накопить существенные резервы для финансирования расходов при падении цен на нефть. Была начата реализация проектов государственно-частного партнерства, совершенство- валась система закупок для государственных нужд, внедрялись принципы бюджетирования, ориентированного на результат, и программно-целевого планирования, предпринимались попытки реформирования бюджетной сети, были учреждены госкорпорации и институты развития и т. п.

Вместе с тем более детальный анализ этих мероприятий указывает на то, что большая их часть остается нереализованной. Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), не доведено до стадии инструмента управления эффективностью расходования средств, систему институтов развития нельзя назвать окончательно сформированной, реформа бюджетной сети затормозилась и т. п.

Сложные управленческие механизмы (БОР, целевое программирование), относительно хорошо зарекомендовавшие себя в таких странах, как Великобритания, США, Новая Зеландия, Австралия, практически не используются в странах со слабой институциональной средой. В России, в ситуации, когда не решены такие фундаментальные вопросы бюджетной сферы, как реформи-

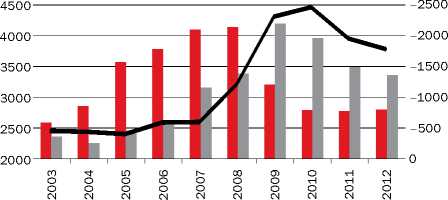

2009-Й — ГОД ПЕРЕЛОМА БЮДЖЕТНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Переломный момент

Изучение параметров федерального бюджета на 2010–2012 годы позволяет констатировать, что 2009 год можно назвать временем перелома движения основных бюджетных индикаторов, в частности прекращения многолетнего наращивания расходов (см. график). Сочетание устойчивого роста поступлений в бюджет, необходимости модернизации российской экономики и решения наиболее острых вопросов в социальной сфере в докризисные годы в конечном итоге обернулось неконтролируемым ростом расходных обязательств.

В 2009 году расходы федерального бюджета достигли своего максимума (порядка 24,7% ВВП), в то время как в 2004 году этот показатель не превышал 16% ВВП.

Динамика доходов и расходов федерального бюджета (в ценах 2003 года), млрд. руб.

Доходы

Расходы Ненефтегазовый дефицит (правая ось)

EAST NEWS

рование бюджетной сети, усиление на низовом уровне стимулов к более эффективному использованию бюджетных средств, повышение эффективности системы госзаказа, ожидать прорыва в качестве управления государственными средствами не приходилось.

От федеральных программ к ведомственным

В России с 1995 года нормативно закреплены федеральные целевые программы (ФЦП), предназначенные для реализации крупномасштабных инвестиционных, научно-технических и (или) структурных проектов, входящих в сферу компетенции нескольких федеральных органов государственной власти.

С 2005 года наряду с ФЦП стали разрабатываться и ведомственные целевые программы (ВЦП), направленные на решение узкопрофильных задач, стоящих перед главными распорядителями средств федерального бюджета.

Одна из новаций последнего документа — введение в оборот еще одного вида целевых программ — государственных (ГП). Но предложенный термин не предусмотрен Бюджетным кодексом РФ, что накладывает ограничения на возможности инкорпорирования этого программного инструмента в бюджетный процесс. Остается не вполне ясным понимание механизмов управления и корректировки параметров ГП.

Раздел о Государственных программах содержательно выиграл бы при включении в него соответствующих разъяснений по поводу взаимосвязи ГП с другими плановыми документами (проектами по реализации Основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012 года, Докладами о результатах и основных направлениях

Проблемы координации

По данным Минэкономразвития России, мероприятия федеральных целевых программ (ФЦП) за счет средств федерального бюджета России в 2009 году профинансированы в объеме 818,3 млрд. руб., это около 8,5% величины совокупных расходов федерального бюджета.

В свою очередь в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) объем финансирования за счет средств федерального бюджета строек, объектов и мероприятий, в том числе проектных и изыскательских работ и без учета строек и объектов, включенных в гособоронзаказ, был равен 488,6 млрд. руб. Причем программная часть ФАИП в этом объеме составила лишь 291,3 млрд. руб.Таким образом, программная составляющая расходов федерального бюджета по всем ФЦП и ФАИП, профинансированным в 2009 году, была на уровне 11,5%. Несмотря на всю хаотичность в процессе внедрения методов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), в управлении государственными финансами на федеральном уровне, очевидно, что в перспективе подавляющая часть бюджета должна расходоваться именно в рамках бюджетных целевых программ. В то же время это не должно приводить к выстраиванию цепочки невзаимосвязанных программных документов, что происходит в российской практике бюджетного планирования.

Из рассмотренных 15 ФЦП только три не имеют заказчика-координатора, то есть реализуются одним федеральным органом исполнительной власти. Это «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)», «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008–2012 годы», «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года». По остальным программам функции заказчика-координатора возлагаются на министерства. Исключение составляют две программы: «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (заказчик-координатор — Федеральное агентство по физической культуре и спорту) и «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009–2013 годах» (Государственный комитет РФ по рыболовству). При этом по трем программам заказчики-координаторы являются одновременно заказчиками. Это касается концепции ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности РФ (2009–2013 годы)» (заказчиком-координатором и заказчиком одновременно выступает Минздравсоцразвития РФ), ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» (Министерство сельского хозяйства РФ), «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» (Министерство внутренних дел РФ).

В управлении реализацией рассмотренных программ участвуют от одного до двенадцати заказчиков. Больше всего их у программ регионального характера: ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» — 11 заказчиков, «Юг России (2008–2012 годы)» — 9. При этом только у программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» два заказчика, так же как и у ФЦП «Модернизация транспортной системы России». Все заказчики (агентства) подведомственны заказчику-координатору (министерству).

Для согласованной деятельности заказчиков в шести случаях предусмотрено создание координационного совета, причем по ФЦП «Дети России» он выполняет функции текущего управления, которые обычно возлагаются на дирекцию. Кроме этого, для научного обеспечения реализации программы в рамках управления ФЦП «Развитие гражданской морской техники» предусмотрено создать научно-экспертный совет. Таким образом, многие ФЦП находятся на пересечении зон компетенции нескольких федеральных органов, органов субъектов РФ и муниципалитетов. То есть требуют усилий нескольких органов исполнительной власти.

Целевые программы редко содержат наименование стратегического документа, на реализацию положений которого они направлены. С другой стороны, перечни стратегических документов могут быть достаточно обширны, так как нет четкой иерархии и преемственности между документами стратегического планирования. При жесткой иерархии было бы достаточно ссылки на один документ вышестоящего уровня, который, в свою очередь, реализует приоритеты документа еще более высокого уровня.

деятельности субъектов бюджетного планирования, федеральными и ведомственными целевыми программами, законопроектом о бюджете).

Не описана и проблема управляемости программами. Скажем, сейчас реализацию ФЦП обычно координирует головной заказчик, который несет ответственность не только за согласование действий между ведомствами — исполнителями программы, но и за результаты по программе в целом. Но такой подход имеет недостаток — он не соответствует межведомственному характеру программ.

Программа — неместная

Качество управления бюджетными средствами согласно Программе планируется улучшить, предусматривая:

-

• реформирование принципов и процедур государственных закупок, в том числе существенное повышение доли государственных расходов в инновационном секторе экономики;

-

• совершенствование бюджетной сети;

-

• реформирование институтов государственного (муниципального) финансового контроля;

-

• разграничение полномочий между уровнями власти.

Программа предлагает актуальные меры по совершенствованию закупочной деятельности. Однако нерешенными остаются вопросы о возможности переноса заказчиком бюджетных капиталов, направленных на оплату госконтрактов, из текущего финансового периода в следующий и повышении самостоятельности расходования бюджетных средств, полученных по итогам выполнения закупок.

Среди нерешенных вопросов — применение данных мониторинга цен для обоснования стартовой цены закупок, перспективы централизации госзакупок, привлечение специализированных компаний к контролю над исполнением контракта с точки зрения целевого использования средств, эффективности организации работ, соблюдения технологий (банки и инжиниринговые компании) и др.

Недостаточно проработан и вопрос правового регулирования ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

Обращает на себя внимание, что Программа ориентирована исключительно на совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне, при этом для региональных и местных властей оставлены рекомендации по проведению аналогичных мероприятий. Но, например, при рассмотрении перспектив реформирования бюджетной сети решение вопросов оптимизации федеральных бюджетных учреждений в отрыве от субфедеральной сети было бы не вполне корректным. Особенно когда речь идет о возможной передаче финансово-бюджетных управлений в региональное подчинение.

Скорее всего, Программа останется еще одним примером несистемного подхода к совершенствованию бюджетной политики. И хотя отдельные процедуры в результате реализации Программы, вероятнее всего, станут качественнее, эффективность сложных управленческих механизмов, в том числе целевого программирования и БОР, которые зависят от функционирования базовых элементов бюджетной системы (бюджетной сети, госзакупок, финансового контроля и пр.), изменится незначительно.

\ В БИБЛИОТЕКУ \

Стратегические ориентиры экономического развития России. СПб.: Алетейя, 2010.

Эту книгу писали более 30 ведущих экономистов России. Многие из них выступали на страницах «Прямых инвестиций» — Руслан Гринберг (координатор этого проекта), Валерий Макаров, Виктор Полтерович, Леонид Абалкин и др. Авторы дают научное обоснование тому, о чем много сейчас говорится: инновационной экономике, модернизации, институтам, шестому технологическому укладу. Это, безусловно, важно. Но еще более интересен вывод, которым авторы заканчивают 660-страничную книгу. У нашей страны пока нет внятной и четко сформулированной экономической стратегии. И также нет организации, которая разрабатывала бы и реализовывала связную экономическую политику. В России, учитывая характер и объем требующих выполнения экономических задач, организация такого механизма и его функционирования — дело в высшей степени сложное. Речь идет не о советниках или консультантах при президенте или премьер-министре, а о научно-аналитическом органе, который бы вырабатывал и координировал экономическую политику. Успехи в модернизации российской экономики, освобождение от груза ошибок нерасчетливости и некомпетентности, вхождение России в клуб постиндустриальных держав зависят от работы такого механизма.

Б. Н. Миронов. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века.

М.: Новый хронограф, 2010.

Это первое серьезное исследование (900 страниц) того, как же на самом деле жили люди в России до 1917 года. Обработав огромное количество материалов, в том числе и впервые в мире сопоставив антропометрические исследования, автор пришел к выводам, развен-

чивающим ленинский миф об «ухудшении положения Модернизация, начатая Петром I и продолжавшаяся более 200 лет с перерывами на войны и народные смуты, была успешной. Россия развивалась по европейскому пути и к Первой мировой войне была в числе самых развитых стран. А революции были вызваны не экономическими кризисами, а политическими движениями.

народных масс».

Я. Шляпочник, Г. Сорокопуд. Новая культура инвестирования, или Структурированные продукты. М.: ЭКСМО, 2010.

Авторы — из инвестиционной группы «Норд капитал», первый — председатель совета директоров, второй — директор департамента управления активами. А структурированный финансовый продукт — это схема, при которой перераспределяются риски с тех инвесторов, кто не желает их нести, на тех, кто их берет на себя. Понятно, что чем больше риск, тем больше возможен и доход. Схема эта возникла в США в 80-х годах прошлого века, а сейчас она появляется и в России. В этой книге

рассказывается, зачем такие продукты нужны, как они функционируют на рынке. Словом, «черная магия с разоблачением».