Использование анионного флокулянта в процессе подготовки оборотной воды для флотации апатит-нефелиновых руд

Автор: Артемьев А. В., Митрофанова Г. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время актуальной проблемой является совершенствование способов очистки технологических вод обогатительного производства от взвешенных частиц и водорастворимых примесей с помощью полиакриламидных флокулянтов. В ходе исследования процессов адсорбции из водных растворов ионов Н+ и ОН– осуществлен анализ кислотно-основных свойств поверхности твердой фазы самого загрязненного технологического продукта – слива сгустителя апатитового концентрата, минеральный состав которого на 90 % представлен апатитом. Результаты оценки влияния реагентов, присутствующих в технологии обогащения (жирнокислотного собирателя, железного купороса), на количественное соотношение кислотно-основных центров на поверхности апатита показали, что взаимодействие этих реагентов с минералом создает предпосылки для большей эффективности действия флокулянтов анионного типа. С целью определения условий, при которых флокулянты различного типа находятся в максимально ионизированном состоянии, проведены исследования по изменению вязкости раствора полиэлектролита при различных значениях рН; изучено положение изоионной точки для образцов катионного и анионного флокулянтов в присутствии реагентов, применяемых при флотации апатита и обезвоживании апатитового концентрата. Эксперименты с использованием модельных и реальных суспензий в оборотной воде для широкого ряда катионных и анионных флокулянтов позволили определить кинетические и концентрационные зависимости флокулирующей способности исследуемых реагентов, подтвердившие бóльшую эффективность реагентов анионного типа. Поиск наиболее эффективных реагентов способствует обеспечению оптимальных показателей воды по содержанию взвешенных частиц и катионов жесткости при внедрении технологии замкнутого водооборота.

Апатит-нефелиновые руды, оборотное водоснабжение, водоподготовка, очистка сточных вод, флокуляция, анионные флокулянты, apatite-nepheline ores, recycling water supply, water treatment, waste water treatment, flocculation, anionic flocculants

Короткий адрес: https://sciup.org/142224559

IDR: 142224559 | УДК: 622.793 | DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-2-150-159

Текст статьи Использование анионного флокулянта в процессе подготовки оборотной воды для флотации апатит-нефелиновых руд

На горно-обогатительных предприятиях для очистки технологических вод с целью их дальнейшего применения используются отстойники хвостохранилищ. Для осветления воды требуется значительное время и большие объемы пруда отстойника, поэтому в настоящее время актуальной проблемой является использование технологических вод после их предварительной очистки без сброса в хвостохранилище.

В ходе изучения состава различных вод обогатительных фабрик (ОФ), перерабатывающих апатитсодержащие руды, выявлены основные примеси, влияющие на технологические показатели получения кондиционного апатитового концентрата, – взвешенные частицы и ионы кальция ( Голованов, 1976; Голованов и др., 1999; Классен и др., 1953; Герман и др., 1983 ). Один из наиболее "грязных" продуктов технологии получения апатитового концентрата, который может быть возвращен в процесс обогащения руды, – слив сгустителя апатитового концентрата. Показатели по содержанию негативно влияющих на технологический процесс компонентов представлены в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика слива сгустителя, скрубберной и оборотной вод (на примере ОФ "Олений ручей") Table 1. Сharacteristics of the discharge of thickener, scrubber and recycled water (at the example of the processing plant "Oleniy Ruchey")

|

Компонент |

Содержание Ca 2+ , мг/л |

Содержание взвешенных частиц, г/л |

|

Слив сгустителя |

52,2 |

27,363 |

|

Скрубберная вода |

11,7 |

0,728 |

|

Оборотная вода |

13,2 |

0,853 |

Известным и широко практикуемым способом снижения количества взвешенных частиц является применение флокулянтов органической природы ( Гандурина, 2007 ). Разнообразие используемых флокулянтов велико, но всех их можно разделить по заряду полимерной цепи на три основные группы: анионные; катионные; неионогенные. Ранее на предприятиях, перерабатывающих апатит-нефелиновые руды, в ходе водоподготовки использовались катионные флокулянты: ВПК-402, полимер пиридиновой соли (ППС) для осаждения шламовых частиц хвостов апатитовой флотации, при обезвоживания апатитового концентрата и т. д.

На процесс флокуляции и его эффективность оказывают влияние многие параметры и в каждом случае выбор оптимального флокулянта должен основываться на исследовании свойств поверхности дисперсной фазы, ионного состава дисперсной среды и характеристик самого флокулянта (молекулярной массы, степени ионности и др.).

Материалы и методы

Обоснование и выбор наиболее эффективного флокулянта для очистки технологических вод апатит-нефелиновой обогатительной фабрики проведено на примере наиболее загрязненного продукта технологии – слива сгустителя апатитового концентрата.

Согласно данным рентгенофазового анализа (РФА) минеральный состав твердой фазы слива сгустителя практически на 90 % представлен шламами апатита (табл. 2). Эффективность водоподготовки в значительной степени зависит от поверхностных свойств данного минерала, поэтому в качестве твердой фазы модельной системы был использован апатит.

Таблица 2. Результаты РФА твердой фазы слива сгустителя апатитового концентрата

Table 2. Results of X-ray phase analysis of solid phase of apatite concentrate thickener overflow

|

Наименование минерала |

Содержание, % |

|

Фторапатит |

88,42 |

|

Нефелин |

5,38 |

|

Эгирин |

0,96 |

|

Эгирин-авгит |

0,7 |

|

Арфведсонит |

0,8 |

|

Ортоклаз |

1,02 |

|

Содалит |

0,29 |

|

Натролит |

0,55 |

|

Титанит |

1,09 |

|

Ильменит |

0,55 |

|

Аннит |

0,24 |

Потенциальные реагенты-флокулянты были представлены реагентами фирмы SNF – анионными и катионными полиакриламидами с различной степенью ионности (табл. 4).

Таблица 4. Характеристика реагентов-флокулянтов Table 4. Characteristics of reagents-flocculants

|

Класс реагентов |

Наименование |

Степень ионности |

Молекулярная масса |

|

Анионные флокулянты |

AN 956 SH |

Высокая (50 %) |

(13,4–16,1)·10 6 |

|

AN 934 SH |

Высокая (30 %) |

(13,8–16,75)·10 6 |

|

|

AN 923 SH |

Средняя (20 %) |

(12,2–14,1)·10 6 |

|

|

AN 910 SH |

Очень низкая (10 %) |

(11,6–13,75)·10 6 |

|

|

Катионные флокулянты |

FO 4700 SH |

Высокая (70 %) |

(4,9–7,25)·10 6 |

|

FO 4400 SH |

Средняя (30 %) |

(5,0–7,55)·10 6 |

|

|

FO 4240 SH |

Низкая (16 %) |

(6,2–8,25)·10 6 |

Результаты и обсуждение

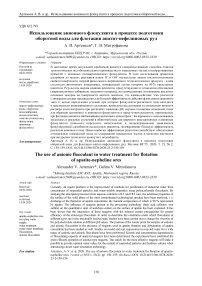

Поверхность апатита гетерогенна, бифункциональна и несет на себе одновременно как кислотные, так и основные центры разной силы. Установлено ( Брыляков, 2004 ), что потенциалобразующими ионами для апатита являются ионы H + , OH – , СО 3 2– , поэтому кислотно-основные свойства поверхности апатита были изучены с помощью рН-метрического метода, основанного на результатах изучения процессов адсорбции из водных растворов ионов Н + и ОН – . Метод заключается в измерении суспензионного эффекта (СЭ), представляющего собой разницу значений рН суспензии и фильтрата, полученного после отделения твердой фазы. Исследования проводились по методике, описанной в работе ( Иконникова и др., 2011 ). Величина СЭ позволяет говорить о знаке заряда твердой поверхности, помещенной в раствор, и характеризует обменные процессы, протекающие между жидкой фазой и поверхностью.

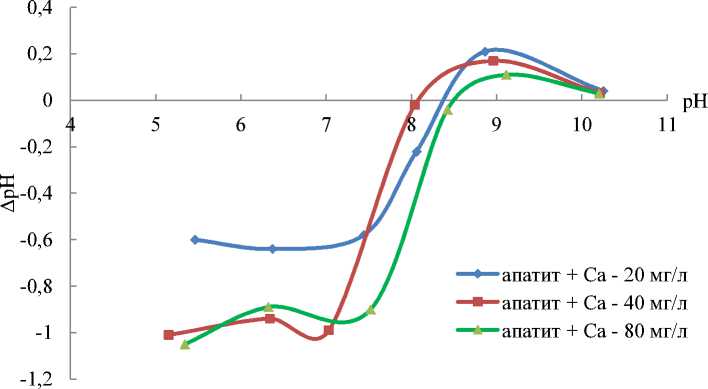

В ходе анализа кислотно-основных свойств выявлено преобладание на поверхности апатита основных центров (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость суспензионного эффекта от рН

Fig. 1. Dependence of suspension effect on pH

Поверхность минерала, прошедшего все стадии технологического процесса, вступает во взаимодействие с различными реагентами и ионами, присутствующими в оборотной воде, и приобретает новые свойства. Поэтому была проведена оценка состояния поверхности апатита под воздействием вносимых в технологический процесс реагентов.

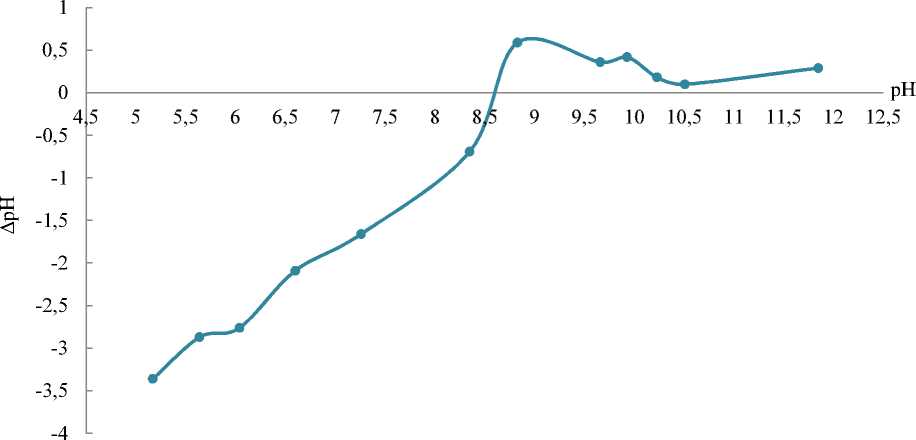

Обогащение апатитсодержащих руд проводится с использованием жирнокислотных собирателей (Голованов, 1976). Традиционным реагентом, применяющимся в исследовательских работах, считается олеат натрия. Данные, полученные при обработке апатита олеатом натрия, свидетельствуют о том, что в результате его адсорбции на поверхности апатита изоадсорбционная точка (ИАТ) смещается в более кислую область, т. е. OН–-группы на поверхности апатита замещаются олеат-ионами (рис. 2).

Рис. 2. Результаты оценки кислотно-основных свойств поверхности апатита, обработанного олеатом натрия

Fig. 2. Results of evaluation of acid-base properties of the apatite surface treated with sodium oleate

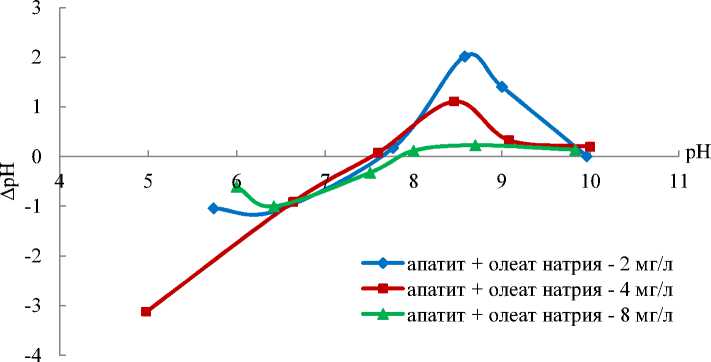

Для процесса сгущения апатитового концентрата в настоящее время используется неорганический коагулянт – железный купорос (ЖК), который, несомненно, оказывает большое влияние на поверхностные свойства апатита. В ходе исследования проведена оценка кислотно-основных свойств поверхности апатита после обработки железным купоросом при различных значениях pH. Полученные результаты показали, что добавка железного купороса значительно уменьшает количество OН – -групп на поверхности апатита: изоадсорбционная точка смещается в область рН~7 (рис. 3). Ионы железа (или его заряженные гидроксокомплексы) взаимодействуют с основными центрами на поверхности частицы и смещают ИАТ в кислую область.

Рис. 3. Результаты оценки кислотно-основных свойств поверхности апатита, обработанного железным купоросом

Fig. 3. Results of evaluation of acid-base properties of the apatite surface treated with iron sulfate

При измерении суспензионного эффекта в присутствии ионов кальция установлено (рис. 4), что кальций взаимодействует с основными центрами частицы и смещает ИАТ в кислую область.

Рис. 4. Результаты оценки кислотно-основных свойств поверхности апатита, обработанного CaCl 2 Fig. 4. Results of evaluation of acid-base properties of the apatite surface treated with CaCl 2

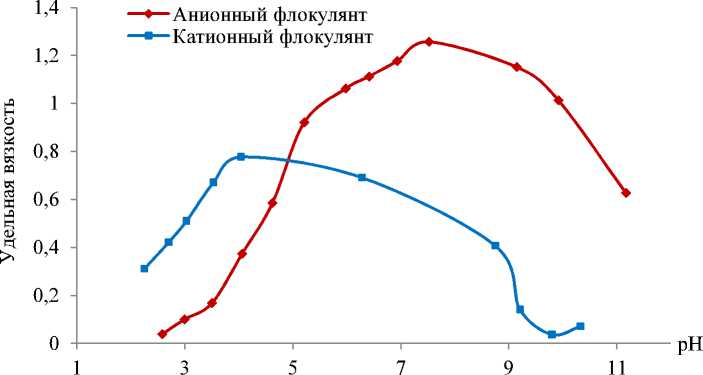

Известно, что эффективность флокуляции тем выше, чем больше степень ионности используемого флокулянта. Причем важно понимать, при каком значении рН этот флокулянт находится в наиболее ионизированном состоянии, когда молекула развернута из-за взаимного отталкивания одинаково заряженных частей молекулы раствора ( Guezennec et al., 2015 ). Положение изоионной точки катионного и анионного флокулянтов, соответствующей рН раствора, когда заряд полиэлектролита нейтрализован, было определено по вязкости ( Ишанходжаева и др., 2015 ).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для анионного флокулянта при повышении рН вязкость раствора растет, т. е. размер молекулы увеличивается с ростом степени ее ионности (рис. 5). Таким образом, в щелочном диапазоне рН анионный флокулянт находится в максимально развернутом состоянии. Некоторое снижение вязкости в сильнощелочной области обусловлено высоким содержанием противоионов, которые экранируют заряд полиэлектролита, но не приводят к сворачиванию молекулы в клубок. Для катионного флокулянта закономерности иные: с ростом pH происходит связывание зарядов поликатиона. Следовательно, в щелочной области молекула катионного флокулянта находится в свернутом состоянии, что малоэффективно для осуществления мостиковой флокуляции.

Рис. 5. Зависимость удельной вязкости растворов флокулянтов различного типа в зависимости от pH Fig. 5. Dependence of the specific viscosity of solutions of various types of flocculants depending on pH

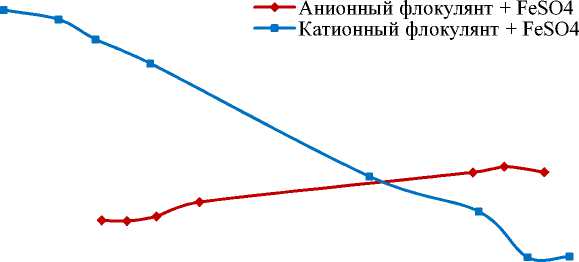

С учетом того факта, что действие флокулянта будет проходить на фоне действия железного купороса, рассмотрены процессы, происходящие с флокулянтами в присутствии ЖК. Результаты, представленные на рис. 6, показали, что катионный флокулянт практически не взаимодействует с ЖК, так как ход кривой, отражающей зависимость удельной вязкости от рН, аналогичен данным, указанным на рис. 5. В случае анионного флокулянта в присутствии ЖК величина удельной вязкости незначительно меняется с изменением рН, что свидетельствует о возможности образования комплексов анионного полиэлектролита с ионами железа и, следовательно, позволяет сделать вывод о закреплении анионного флокулянта на поверхности частиц апатита за счет адсорбированных на них ионов железа.

0,25

0,2

н о

I 0,15

и

S и ч 0,1

tt к^'

0,05

0 pH

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5

Рис. 6. Зависимость удельной вязкости растворов флокулянтов различного типа в зависимости от pH в присутствии железного купороса

Fig. 6. Dependence of the specific viscosity of solutions of flocculants of various types depending on pH in the presence of iron sulfate

Загрязняющей примесью в сливе сгустителя являются также ионы кальция. На пробах слива сгустителя, отобранных на обогатительной фабрике АО "Северо-западная фосфорная компания", перерабатывающей руды месторождения Олений ручей, были опробованы два способа снижения ионов Са 2+ – с помощью карбоната и фосфата натрия. Полученные результаты показали (табл. 5 и 6), что оба реагента позволяют снижать содержание ионов кальция в воде, но для этого необходимо поддержание рН раствора на уровне 10, так как именно в этих областях pH угольная и фосфорная кислоты находятся в полностью диссоциированном состоянии и будут образовывать нерастворимые соли с кальцием.

Таблица 5. Зависимость остаточных концентраций ионов Са2+ и РО43– от рН слива сгустителя при концентрации Na3PO4 200 мг/л

Table 5. Dependence of residual concentrations of Са2+ and РО43– ions on pH of overflow thickener at Na3PO4 concentration of 200 mg/l

|

№ п/п |

Значение рН |

Остаточная концентрация, мг/л |

||

|

исходное |

конечное |

Са 2+ 1 |

РО 4 3– |

|

|

Слив сгустителя: Са 2+ – 48,8 мг/л |

||||

|

1 |

6,85 |

8,65 |

18,9 |

66,9 |

|

2 |

7,6 |

8,9 |

14,7 |

58,54 |

|

3 |

8,5 |

9,2 |

12,2 |

54,77 |

|

4 |

8,95 |

9,45 |

8,2 |

62,72 |

|

5 |

9,65 |

10,0 |

3,6 |

69,86 |

|

6 |

10,4 |

10,7 |

0,9 |

140,1 |

|

Слив сгустителя: Са 2+ – 79,3 мг/л |

||||

|

1 |

6,5 |

7,4 |

44,5 |

23,5 |

|

2 |

7,9 |

8,72 |

30,0 |

18,6 |

|

3 |

8,36 |

8,84 |

27,4 |

15,4 |

|

4 |

9,22 |

9,34 |

13,1 |

16,4 |

|

5 |

10,18 |

10,36 |

2,1 |

34,0 |

Таблица 6. Зависимость остаточных концентраций ионов Са 2+ , НСО 3 – и СО 3 2 от рН слива сгустителя при концентрации Na 2 СО 3 300 мг/л

Table 6. Dependence of residual concentrations of Са 2+ , НСО 3 – and СО 3 2– ions on pH of overflow thickener at Na 2 СО 3 concentration 300 mg/l

|

№ п/п |

Значение рН |

Остаточная концентрация, мг/л |

|||

|

исходное |

конечное |

Са 2+ |

НСО 3 – |

СО 3 2– |

|

|

Слив сгустителя: Са 2+ – 78,1 мг/л |

|||||

|

1 |

7,36 |

9,25 |

21,9 |

222,7 |

24,0 |

|

2 |

8,38 |

9,4 |

14,1 |

212,3 |

22,2 |

|

3 |

9,25 |

9,73 |

7,5 |

159,2 |

56,4 |

|

4 |

9,85 |

10,28 |

5,9 |

144,8 |

88,2 |

|

5 |

10,8 |

10,84 |

5,5 |

88,45 |

204,0 |

|

6 |

11,4 |

11,4 |

4,2 |

– |

360,0 |

Поскольку при рН ≥ 10 возможно образование малорастворимого гидроксида кальция, было сделано предположение о том, что для снижения содержания ионов Са 2+ можно ограничиться использованием только щелочи. Результаты анализа остаточной концентрации ионов кальция показали (табл. 7), что при повышении рН раствора до значений, превышающих 10, удается снизить содержание Са 2+ до уровня оборотной воды.

Таблица 7. Зависимость остаточной концентрации иона Са 2+ в сливе сгустителя от рН, создаваемом NaOH Table 7. Dependence of the residual concentration of Са 2+ ion in the overflow thickener on the pH generated by NaOH

|

№ п/п |

Значение рН |

Остаточная концентрация Са 2+ , мг/л |

|

Слив сгустителя: Са 2+ – 78,1 мг/л |

||

|

1 |

7,13 |

39,0 |

|

2 |

7,65 |

37,5 |

|

3 |

8,25 |

41,1 |

|

4 |

9,03 |

30,4 |

|

5 |

9,43 |

26,7 |

|

6 |

10,2 |

19,6 |

|

7 |

10,9 |

17,9 |

Таким образом, анализируя особенности состояния поверхности дисперсной фазы (апатита) и самого флокулянта, с учетом условий, необходимых для очистки от ионов кальция, можно сделать вывод о том, что бóльшую эффективность действия следует ожидать от анионного флокулянта.

Оценка эффективности действия флокулянтов различного типа проведена на модельной дисперсной системе, которая представляла собой суспензию тонкодисперсных частиц апатитового концентрата, приготовленную на оборотной воде (содержание дисперсной фазы модельной системы – 2 %). Для создания суспензии использовали апатитовый концентрат (крупность зерен составляет –0,071 мм) с содержанием Р 2 О 5 , равным 39,34 %.

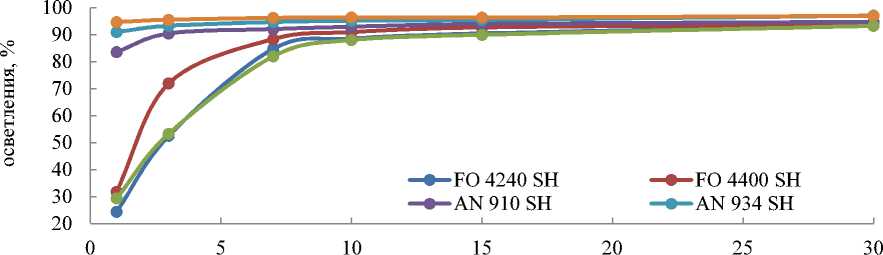

Полученные концентрационные и кинетические зависимости степени осветления модельной суспензии (рис. 7) подтверждают, что анионные флокулянты более эффективны по своему действию: для достижения равных показателей по осветлению воды требуются намного меньшие расходы анионного флокулянта. В значительной степени преимущество анионного флокулянта проявляется на первых минутах осветления. Среди анионных флокулянтов более высокой эффективностью характеризуются реагенты с большей степенью ионности (от 30 %).

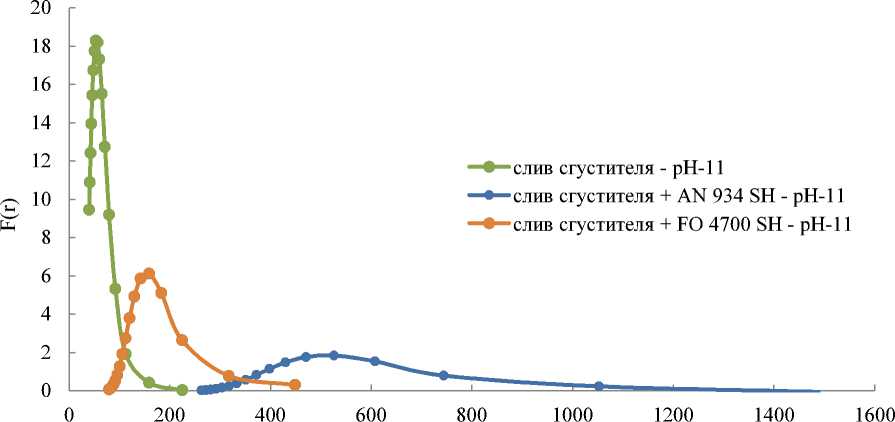

Эффективность действия флокулянта в основном оценивается скоростью осаждения, обусловленной величиной флокул. Выполненные седиментационные исследования показывают существенную разницу в размерах флокул при применении катионного и анионного флокулянтов. На рис. 8 представлены дифференциальные кривые распределения частиц по размерам, отражающие массовую долю каждой фракции при осаждении слива сгустителя апатитового концентрата без применения реагентов и с использованием в качестве флокулянта реагентов катионного и анионного типа. Данные, указанные на рис. 8, свидетельствуют о том, что применение анионного флокулянта обеспечивает образование более крупных агрегатов, характеризующихся большей скоростью осаждения.

0,1

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

FO 4240 SH

AN 910 SH

Концентрация реагента, мг/л

FO 4400 SH

AN 934 SH

FO 4700 SH

AN 956 SH

Время осветления, мин

Рис. 7. Концентрационные и кинетические зависимости степени осветления модельной суспензии апатитового концентрата в оборотной воде для ряда катионных (серия FO) и анионных (серия AN) флокулянтов Fig. 7. Concentration and kinetic dependences of the degree of clarification of a model suspension of apatite concentrate in recycled water for a number of cationic (FO series) and anionic (AN series) flocculants

R флокул, мкм

Рис. 8. Дифференциальные кривые распределения частиц по крупности при различных условиях осаждения

Fig. 8. Differential particle size distribution curves for various deposition conditions

Заключение

В ходе выполненных исследований проведена оценка действия анионных и катионных органических флокулянтов при очистке слива сгустителя апатитового концентрата как самого загрязненного продукта, получаемого в процессе обогащения апатит-нефелиновых руд. Вследствие влияния применяемых реагентов и ионов жидкой фазы происходит изменение поверхностных свойств дисперсной фазы. Вносимые в процессе обогащения реагенты значительно уменьшают количество OН – -групп на поверхности апатита, создавая условия для эффективного применения анионного полиакриламидного флокулянта.

Анализируя полученные результаты, можно предположить следующий механизм действия флокулянта анионного типа: на частицах апатита с адсорбированным на нем олеат-ионом под действием железного купороса закрепляются ионы железа (или его гидроксокомплексы), придавая поверхности частицы положительный заряд. Анионный флокулянт за счет образования комплексных соединений с ионами железа закрепляется на частицах дисперсной фазы.

При щелочном рН молекула флокулянта находится в максимально развернутом состоянии, поэтому повышается эффективность образования мостиков между частицами. Имеющиеся ионы кальция в растворе также способствуют усилению флокулирующего эффекта за счет образования мостиков между молекулами полимера, тем самым увеличивая эффективный размер молекулы флокулянта.

Очистка технологических вод обогатительной фабрики от взвешенных частиц и катионов жесткости до оптимальных показателей позволит возвратить их в процесс обогащения без сброса в хвостохранилище и в конечном итоге повысить технологические и экономические показатели переработки апатит-нефелиновых руд.