Использование частотного регулирования для повышения энергоэффективности работы насосных агрегатов в схемах включения с водонапорной башней

Автор: Капанский А. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Электроэнергетика

Статья в выпуске: 4 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Развитие существующей системы водоснабжения малых населенных пунктов предполагает использование преобразователей частоты и специализированных алгоритмов управления, способных поддержать в определенных пределах установленный в сети уровень давления. Реализация одной из типовых схем подразумевает вывод из эксплуатации водонапорной башни, это, с одной стороны, позволяет сократить затраты на ее обслуживание, с другой – при отказе работы насоса именно башня обеспечивает некоторый запас воды потребителю, что увеличивает общее время бесперебойной работы. В статье оценивается потенциал повышения энергетической эффективности системы водоснабжения при работе скважинных насосов на водонапорную башню за счет использования частотных преобразователей. Проанализированы режимы работы более 300 скважин. Установлено, что большинство насосов имели завышенные значения напора при подъеме воды в башню (медианное превышение порядка 30 м). Для исследуемых скважин оптимизация режимов работы насосных агрегатов позволила выявить потенциал энергосбережения до 50 % за счет сокращения избыточного давления и до 2,0 % за счет снижения пусковой мощности в момент разгона двигателя. Оценка потенциала энергосбережения, основанная на теории подобия, подчеркивает, что при снижении частоты вращения электродвигателя насоса важно учитывать и уменьшение его производительности, что является значимым ограничением при проектировании автоматизированных систем управления. Результаты исследования подтверждают значительный теоретический и практический потенциал использования частотных преобразователей для улучшения эффективности систем водоснабжения без необходимости консервации водонапорных башен. Исследование предоставляет основу для дальнейших разработок в области оптимизации и автоматизации систем водоснабжения с целью достижения высокой энергоэффективности.

Энергоэффективность, частотные преобразователи, оптимизация насосов, системы водоснабжения, автоматизация насосных станций, теория подобия насосов, снижение энергопотребления, управление напором воды, подача воды, частотное регулирование, повышение эффективности водонапорных башен, energy efficiency, frequency converters, pump optimization, water supply systems, automation of pumping stations, pump similarity theory, energy consumption reduction, water pressure control, water supply, frequency regulation, increasing the efficiency of water towers

Короткий адрес: https://sciup.org/142242765

IDR: 142242765 | УДК: 621.65:681.5:620.9:[628.1] | DOI: 10.21443/1560-9278-2024-27-4-557-567

Текст статьи Использование частотного регулирования для повышения энергоэффективности работы насосных агрегатов в схемах включения с водонапорной башней

DOI:

e-mail: , ORCID:

Капанский А. А. Использование частотного регулирования для повышения энергоэффективности работы насосных агрегатов в схемах включения с водонапорной башней. Вестник МГТУ. 2024. Т. 27, № 4. С. 557–567. DOI:

Kapanski, A. A. 2024. Using frequency regulation to improve the energy efficiency of pumping units in switching circuits with a water tower. Vestnik of MSTU, 27(4), pp. 557–567. (In Russ.) DOI:

Система водоснабжения традиционно включает в себя как группы насосов в рамках водозаборных сооружений, так и отдельные скважины, задействованные для обслуживания населенных пунктов через водонапорные башни. Последняя конфигурация предназначена для гибкого управления водными ресурсами, что критически важно для обеспечения надежного доступа к воде в удаленных регионах. Ключевые направления к повышению эффективности водоснабжения укрупненно можно разделить на макро-и микроуровни. На макроуровне исследуются системные свойства водоснабжения, учитывающие вопросы прогнозирования и управления электропотреблением, оптимизацию режимом потребления воды и эффективное распределение ресурсов ( Капанский, 2024 ). На микроуровне основные мероприятия включают в себя повышение эффективности непосредственно оборудования или технологических операций, в том числе замену устаревших насосов, повторное использование промывной воды, снижение утечек при транспортировке, оптимизацию режимов работы насосных агрегатов и др. ( Makisha et al., 2018).

В современной практике водоснабжения, особенно когда речь идет о работе отдельных районных скважин, список технологических подходов к повышению эффективности и снижению эксплуатационных расходов весьма ограничен. В этом контексте можно выделить два часто встречающихся направления: улучшение эффективности электродвигателей насосов и оптимизация существующих режимов системы. Например, переход к использованию синхронных двигателей на постоянных магнитах становится популярным способом повышения общей эффективности водоснабжения районов. Эти двигатели способны обеспечить более высокую эффективность по сравнению с традиционными асинхронными приводами благодаря своей способности минимизировать энергетические потери в определенных эксплуатационных условиях. Так, исследования показали, что синхронные двигатели могут быть на 7,9-11,5 % более экономичными ( Kazakbaev et al., 2019 ). Пример успешного внедрения синхронных двигателей на постоянных магнитах можно наблюдать на водозаборе "Лебедевский" в городе Жлобин, Республика Беларусь. Здесь модернизация скважины первого подъема воды была осуществлена путем установки электропривода мощностью 32 кВт. Полученные в результате экономические выгоды стимулировали дальнейшее обновление насосного оборудования в отдельно стоящих скважинах сельской местности, подтверждая эффективность таких технологических решений.

В сельской местности дросселирование продолжает оставаться основным методом регулирования режимов работы обособленных скважин. Это классический метод, который позволяет довольно просто установить необходимую производительность заполнения башни, однако не всегда эффективен с точки зрения энергопотребления и может приводить к излишнему износу оборудования. Развиваются и другие методы, особенно в области использования частотного регулирования, настраиваемые на поддержание заданного давления ( Bezerra et al., 2015; Dabadgaonkar et al., 2011; Pelli et al., 2000 ). Изменение скорости вращения приводных механизмов за счет работы преобразователей частоты способствует не только оптимизации потребления электроэнергии, но и значительно продлевает срок службы оборудования, снижая механический износ ( Kan et al., 2020 ). Это регулирование особенно важно для систем, где необходимо адаптировать производительность в реальном времени, чтобы избежать перерасхода электропотребления и обеспечить более стабильное и экономичное функционирование.

Стоит отметить, что применение частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на скважинных насосах в малых населенных пунктах позволяет отказаться от использования регулирующей водонапорной башни, что значительно снижает затраты на ее обслуживание. Удаление накопительных емкостей устраняет риск гидроударов, способствует более точной регуляции давления в сети и уменьшает вероятность разрыва труб. Тем не менее на практике водоканальные службы не спешат проводить консервацию водонапорных башен, поскольку в аварийных ситуациях эти сооружения выполняют функцию резервных источников воды, гарантируя наличие запасов для потребителей. Это делает башни неотъемлемой частью системы водоснабжения, обеспечивая ее надежность и безопасность. Кроме того, эксплуатация насосов не рекомендуется при частоте питания менее 30 Гц, что приводит к тому, что даже при минимальном потреблении воды все равно сохраняется базовый уровень энергопотребления. В некоторых случаях это может сделать прямое включение насосов, минуя водонапорную башню, экономически нецелесообразными ( Христо, 2014 ).

В статье анализируется режим работы насоса в сочетании с частотно -регулируемым приводом при подъеме воды в водонапорную башню. Эта технологическая схема выбрана в качестве объекта исследования, что позволяет глубже понять возможности оптимизации использования энергоресурсов в условиях возрастающих требований к экономичности, особенно в районах с обособленными скважинами.

Цель исследования заключается в разработке методов, обеспечивающих повышение эффективности системы водоснабжения для рассматриваемой схемы. Особое внимание уделяется оценке потенциала за счет снижения избыточного давления при подъеме воды и минимизации энергопотребления во время пуска двигателей. Для достижения этой цели задачи исследования включали комплексный анализ, направленный на определение средней величины избыточного напора подъема воды. Анализ основывался на данных, собранных с большого количества эксплуатирующийся скважин. Кроме того, в рамках исследования оценивались ограничения, связанные с использованием частотного регулирования, а также анализировалось его воздействие на общую производительность системы и возникающие технические сложности.

Материалы и методы

Для расчета требуемого напора Н , который должен создавать насосный агрегат, использовался расчетный метод, основанный на анализе ряда ключевых параметров. Эти параметры включали глубину скважины, производительность насоса, диаметр обсадной трубы, статический и динамический уровни воды в скважине, геометрическую высоту подъема воды

H = ( H г - h д ) + AH , (1) где Н г – геометрический напор, определяющий разность геодезических отметок подачи и приема жидкости, м; h д - динамический уровень воды в скважине, м; АН - гидравлические потери в напорном трубопроводе, м.

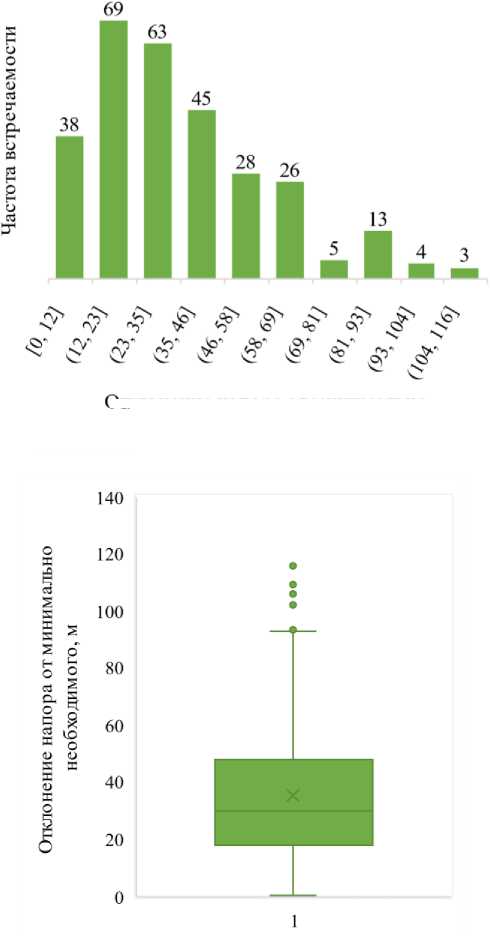

Анализ отклонения фактического давления от требуемого, создаваемого насосными агрегатами, осуществлялся на основе данных, собранных с 7 водоканалов, которые включали более 10 водозаборных станций и 300 скважин. Основываясь на собранных данных, создана визуализация (рис. 1), иллюстрирующая распределение избыточного напора, что дает возможность более глубоко понять динамику работы насосного оборудования и в дальнейшем оценить величину эффективности от оптимизации процесса подачи воды в башню.

а

б

Рис. 1. Визуализация степени отклонения напора от требуемого для подъема воды в башню Fig. 1. Visualization of the degree of pressure deviation from that required to lift water into the tower

Отклонение напора от минимально необходимого, м

На гистограмме (рис. 1, а ) отражено распределение отклонения напора воды по величине и частоте встречаемости. Из полученных данных видно, что в некоторых случаях превышение напора воды доходило до 115 м. Это указывает на то, что использовались насосы с завышенными характеристиками, что не только неэффективно с точки зрения энергопотребления, но и может приводить к излишнему износу оборудования и инфраструктуры. Дополнительно на диаграмме размаха (рис. 1, б ) отображены медианные, квартильные и предельные значения положительного отклонения давления. Медиана отклонения, равная 30 м, служит доказательством того, что большинство насосов имеют особенности работы с избыточным давлением. В практике эксплуатации такое превышение может быть вызвано различными факторами, включая изменение динамического уровня воды в скважинах, отсутствие системы автоматизации или завышенный первоначальный выбор насосов.

В данных условиях потенциал для энергосбережения становится очевидным и может быть реализован через комплексную автоматизацию скважин. Ключевой аспект оптимизации работы насосного оборудования – это управление напорной характеристикой насоса в зависимости от угловой скорости вращения приводного агрегата. Данная зависимость аппроксимируется уравнением квадратичной параболы, что позволяет точно прогнозировать изменения напора при корректировке скорости вращения электропривода ( Фащиленко, 2011 )

H ( Q ) = H ф - ( ®/® ном ) 2 - S ф Q 2, (2) где Н ф – фиктивный напор насоса при нулевой подаче, м, при отсутствии данных для чистой воды Н ф = 1,25 · Н ном ; ω, ω ном – переменная и номинальная угловая скорость вращения привода насоса, рад/с; S ф – гидравлическое фиктивное сопротивление насоса, м∙(ч/м3).

Фиктивное сопротивление насоса может быть определено из формулы при номинальной подаче, напоре и частоте вращения насоса

$ _ H ном - H ф _ H ном - I, 25 - H ном

ф Qh2om Qh2om где Qном – номинальная подача насоса, м3/ч.

Напорная характеристика трубопроводной сети также описывается уравнением квадратичной параболы, учитывая неизменный геометрический статический напор и гидравлическое сопротивление, в соответствии с формулой ( Фащиленко, 2011 )

H ( Q ) = H г + S т Q 2, (4)

где S т – гидравлическое сопротивление трубопроводной сети, м∙(ч/м3), которое может быть определено при номинальных параметрах насоса по формуле

Q _ H г H ном

.

S T 0

ном

В точке совпадения напорных характеристик насоса и трубопроводной сети устанавливается рабочий режим, который определяет реальную производительность и напор насосного агрегата. Анализ системы уравнений (2) и (4) позволяет выявить взаимосвязь между гидравлическими параметрами и угловой скоростью вращения электропривода, обеспечивая точное регулирование работы оборудования. Действительные корни уравнения определяют рабочую область насоса

Н (и) =

S ф H г + ( И/И ном ) 2 S T H ф S ф + S T

. H г - ( И/И ном ) 2 H ф

Q (и)=J--s;+s—

.

Коэффициент полезного действия двигателя ц д . ном и преобразователя частоты ц пчт на всем диапазоне изменения угловой скорости остается близким к номинальному, а гидравлическое КПД насоса изменяется в соответствии с формулой ( Фащиленко, 2011 )

Н н ( и ) = 1 -

1 Н н.ном

I I 0 0,36

( и/ином )

где ц н . ном - номинальный гидравлический КПД насоса.

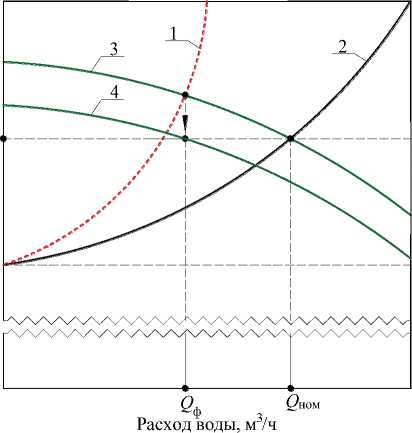

На рис. 2 демонстрируется классическое взаимодействие напорной характеристики насоса и трубопроводной системы в условиях работы насоса напрямую с гидравлической сетью, минуя водонапорную башню. Изображение наглядно показывает, как изменение гидравлического сопротивления трубопроводной сети влияет на рабочий режим насоса. В классической системе автоматизации экономический эффект достигается за счет точного поддержания необходимого уровня давления. Избыточный напор, возникающий в результате нелинейности напорной характеристики насоса, компенсируется снижением частоты вращения привода, что позволяет поддерживать заданное давление независимо от изменений в системе водоснабжения.

Здесь видно, что напорная характеристика насоса, по сути, подстраивается под изменения потребности в воде ( Капанский и др., 2023 ).

Напор, м

Н ф

Н ном

Избыточный напор

б

а

Рис. 2. Оптимизация напорной характеристики насоса с использованием системы автоматизации в схеме без водонапорной башни: а – появление избыточного напора при изменении характеристики трубопроводной сети; б – изменение характеристики насоса при частотном регулировании;

-

1 – напорная характеристика трубопроводной сети в номинальном режиме; 2 – напорная характеристика трубопроводной сети в фактическом режиме; 3 – напорная характеристика насоса при номинальной частоте; 4 – напорная характеристика насоса при снижении частоты

Fig. 2. Optimization of pump pressure characteristics using an automation system without a water tower: a – the appearance of excess pressure when the characteristics of the pipeline network change;

б – change in the characteristics of the pump with frequency regulation;

-

1 – pressure characteristic of the pipeline network in the nominal mode; 2 – pressure characteristic of the pipeline network in the actual mode; 3 – pump head characteristic at the nominal frequency;

4 – pressure characteristic of the pump with the decrease in frequency

Результаты и обсуждение

Для демонстрации практической применимости управления давлением для случая работы насоса на водонапорную башню проведем анализ с использованием конкретных технологических параметров на примере скважины, обеспечивающей водоснабжение населенного пункта Вольно (Брестская область, Республика Беларусь). Рассматриваемая скважина характеризуется насосом ЭЦВ 8-25-110 с номинальным напором в Н ном = 100 м, производительностью Q ном = 25 м3/ч и гидравлическим КПД µ н.ном = 0,742. Номинальные параметры электрического двигателя: мощность Р ном = 11 кВт; µ д.ном = 0,822; перегрузочная способность λ = М м / М ном = 2,2; момент инерции J = 0,11 кг · м2. Скорость вращения электропривода насоса в номинальных условиях составляет n ном = 2 900 об/мин, что эквивалентно угловой скорости ω ном = 304 рад/с. Объем водонапорной башни составляет V = 30 м3, годовой объем воды – Q год = 7 634 м3, максимальное часовое водопотребление Q м.ч = 2,0 м3/ч. Эти параметры служат основой для дальнейшего исследования, позволяя оценить, как изменения в управлении скоростью насоса могут оптимизировать потребление энергии и снизить операционные расходы.

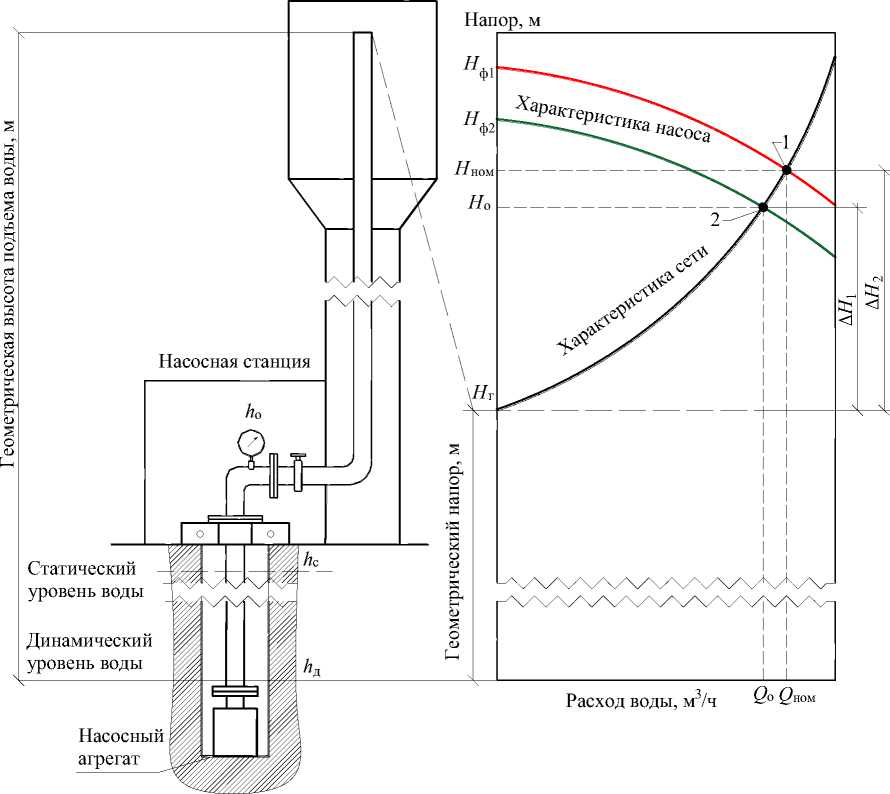

Требуемый напор воды, определенный на основании гидравлического расчета по формуле (1), позволяет обеспечить оптимальное функционирование водопроводной системы с минимальным избыточным давлением при Н о = 75 м. Величина избыточного давления определялась как разница двух режимов до и после оптимизации: Δ h = Н 1 – Н 2 . Приведенная схема (рис. 3) включает в себя иллюстрацию насосной станции, водонапорной башни и гидравлических характеристик в двух рассмотренных режимах.

Проведенный анализ иллюстрирует, как точное регулирование частоты вращения насоса позволяет не только оптимизировать работу системы, но и значительно снизить энергетические издержки. Управление скоростью насоса основано на принципах изменения угловой скорости двигателя, что напрямую влияет на эффективность работы всей системы. Для углубленного понимания необходимо провести анализ, как скорость вращения влияет на снижение удельного расхода электроэнергии на подъем воды. В оптимальных условиях угловая скорость вращения двигателя может быть получена путем решения уравнения (6) при известной величине требуемого напора Но или подачи воды Qо

® ном Js т H ф ( S Т H о - S ф H г + S ф H о )

®о = S т--------------777---------------. (8)

S с H ф

Водонапорная башня

Рис. 3. Оптимизация напорной характеристики насоса с использованием системы автоматизации в схеме с водонапорной башней: 1 – рабочая точка в исходном режиме при номинальных параметрах;

2 – рабочая точка после оптимизации давления

Fig. 3. Optimization of the pressure characteristics of the pump using an automation system in a scheme with a water tower: 1 – operating point in the initial mode at nominal parameters;

2 – operating point after pressure optimization

Граничная угловая скорость, определяющая устойчивую работу насоса, находится в результате решения уравнения (6) по отношению к ω при Q (ω) = 0 ( Фащиленко, 2011 )

® гр = ® ном д/ H г / H ф . (9)

Для обеспечения стабильной и эффективной работы насосной установки необходимо строго соблюдать условия регулирования, что включает в себя установление диапазонов возможных настроек частоты питания двигателя. Первое условие заключается в том, что полученная оптимальная скорость вращения ωо не оказалась ниже граничной угловой скорости ωгр. Второе условие связано с минимальной допустимой частотой питания двигателя fmin, которая определена практикой и экспертными рекомендациями. Так, например, в соответствии с руководством по эксплуатации погружного насоса марки ЭЦВ при частотном регулировании частота питающего электродвигатель напряжения должна быть в пределах не менее 30 Гц и не более 50 Гц. Работа насосного агрегата на частоте ниже этого минимума не рекомендуется из-за риска возможных механических повреждений насоса

1 о > « гр ; « о

2П f min (1 - S )

.

p

Для гарантирования надежности подачи воды потребителю и предотвращения риска опустошения водонапорной башни, крайне важно поддерживать производительность насоса выше уровня максимального часового потребления воды Q м.ч , даже при снижении частоты его работы после оптимизации. Это обеспечивает бесперебойное водоснабжение, особенно в периоды пиковой нагрузки. Связь производительности с частотой вращения электропривода определяется зависимостью ( Фащиленко, 2011 )

ф ■

Q Q hom

^ o

« ном

г

-, тогда Q > Q

ф H г

При известной требуемой частоте вращения го о по формуле (6) может быть найден оптимальный напор Н (ω о ), производительность Q (ω о ) насоса и ожидаемая мощность, кВт, затрачиваемая на подъем воды

Р н.а (« о ) =

Р - Q (« о ) - H (« о ) 3600 - 102 - Р н ( « о ) - Р д.ном - Р пчт ’

где ρ – плотность чистой воды, кг/м3; 102 – коэффициент, появление которого обусловлено переходом от Вт к размерности кВт и подстановкой значения ускорения свободного 9,8 м/с2; 3600 – количество секунд в часе.

Годовое снижение затрат электрической энергии за счет сокращения избыточного давления подъема воды при известном объеме водопотребления Q год может быть определено через величину удельного электропотребления насоса при оптимальной производительности Q о

Д W J Р ^ ом ) - ^ «2 ^ Q rog = ( W y g (« ном ) - w уд (« о ) ) Q rog , (13)

\ Qном Q J где ρ – удельные затраты электроэнергии на подъем воды, кВт∙ч/м3.

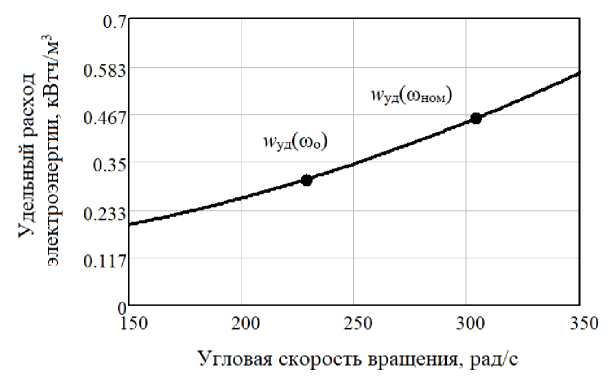

Для исследуемого насоса доведение частоты вращения до оптимальной способствовало снижению расхода на подъем воды с 456 до 308 кВт∙ч на тысячу кубических метров, что в годовом разрезе обеспечивало экономию до 30–50 % от исходного электропотребления. На рис. 4 приведено изменение удельного расхода электроэнергии при снижении угловой скорости вращения насосного агрегата.

Рис. 4. Зависимость удельного расхода электроэнергии от угловой скорости вращения насоса Fig. 4. Dependence of specific energy consumption on the angular speed of the pump rotation

Кратковременная потребность в воде у жителей сельских районов приводит к тому, что насосные агрегаты должны включаться многократно на протяжении года. Частота этих включений напрямую зависит от объема резервуара, что позволяет количественно оценить необходимое число пусков электродвигателя по формуле nп = Qrog / V, (14)

где V – объем водонапорной башни, м3.

Как известно, увеличение мощности в момент разгона двигателя с короткозамкнутым ротором может достигать семикратных значений. Использование устройств плавного пуска или частотно-регулируемых приводов способствует ограничению избыточного крутящего момента и, соответственно, неэффективному использованию электрической энергии (Gracheva, 2009; Дадабаев и др., 2021). Для определения потенциала энергосбережения обратимся к упрощенной механической характеристике двигателя, которая определяется в соответствии с формулой Клосса, приведенной через угловую скорость (Фаттахов, 2005)

М д И =

2 М max

( 1 - ю / ю с ) / s к + s к / ( 1 - ю / ю с )’

где М max – максимальный момент двигателя, Н∙м; ω с – синхронная угловая скорость, рад/c; S к – критическое скольжение.

Момент сопротивления М с (ω) в области устойчивой работы насосного агрегата определяется делением гидравлической мощности насоса (12) на угловую скорость ω. При снижении скорости ниже ω гр формируется нерабочий режим работы насоса с моментом М н.а.н (ω), в котором преобладают момент трения М т и холостого хода М 0 механизма ( Фащиленко, 2011 ). В этом случае суммарный момент сопротивления механизма представляется двумя составляющими ( Фащиленко, 2011; Hruntovich et al., 2019 )

Р ’ Q (ю) ’ H (ю)

М н а в (ю) =-------------— 103 для ю > ю™.;

М на(ю) J 3600 ’ 102 ’ Н н ( ю ) ’ ю ф

[ М н.а.н (ю) = ( М 0 - М т )( ю/юном ) + М т ДЛя ю < югр ■

Для упрощения математического описания момента сопротивления насоса при оценочных расчетах потенциала энергосбережения за счет плавности пуска использован переход от кусочно-непрерывной функции к степенной:

М на.о (ю) = М на.в (юном ) ’ ( ю/ юном ) k , где k – коэффициент, учитывающий крутизну характеристики момента

к = ln( М на.в (Ю ном )/ М на.в (Ю min ))

1п(юном / ® min )

,

где ωmin – минимальная угловая скорость, определяющаяся при известной минимальной производительности Q min по формуле ( Hruntovich et al., 2019 )

Юmin юном H г / H ф + (1 H г / H ф ) ’ ( O min / Й им ) ■

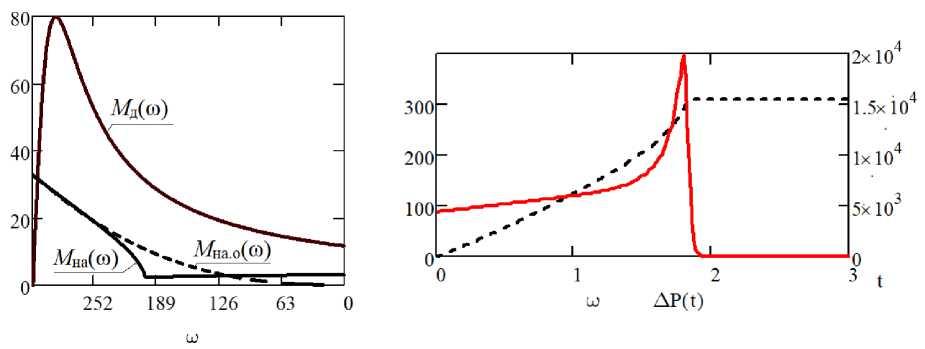

На рис. 5, а приведены механические характеристики двигателя и насоса, построенные по уравнениям (15), (16) и (17). Для определения продолжительности пуска использовалось уравнение движения ротора асинхронного двигателя, приведенное к форме Коши, с учетом перехода от момента сил к мощности двигателя Р д(ω) и насосного агрегата Р н.а(ω)

^ = Р д (ю) - Р на (Ю) = Д Р ( ю ) .

На рис. 5, б приведена характеристика изменения угловой скорости двигателя насоса при разгоне, а также изменение небаланса механической и электрической мощностей, определяющего потенциал энергоэффективности при частотном регулировании.

б

а

Рис. 5. Результаты моделирования: а – механическая характеристика двигателя и насоса; б – переходной процесс разгона двигателя насосного агрегата

Fig. 5. Research results: a – mechanical characteristics of the engine and pump;

б – transient process of acceleration of the pump unit motor

При известной зависимости A P ( t ), времени переходного процесса t п и количестве включений насоса в течение года, потенциал энергосбережения определяется t п

Д W п = n п / д р ( t ). (21)

Для анализируемого насоса среднее значение времени пуска составило t п ® 2 с. Однако экономия электроэнергии, достигнутая благодаря плавному запуску, оказалась незначительной (0,264 кВт∙ч на пуск). В случае исследуемых скважин эффективность плавного пуска не превышала 2,0 % от общего потребления электроэнергии. Тем не менее это предоставило дополнительные преимущества к снижению избыточного давления, усиливая общую эффективность системы водоснабжения.

Для понимания эффективности решения проведено экономическое сравнение вариантов: при классическом включении, где частотно-регулируемый привод используется в роли устройства плавного пуска, и при включении на заданной частоте, которая обеспечивает необходимый объем воды в башне. В технико-экономическом обосновании стоимость устройства частотного регулирования для заданной мощности, включая дополнительные комплектующие, принята на уровне 800 долл. США. Стоимость электроэнергии для рассматриваемого объекта составляла 0,12 долл. США/кВт∙ч. Тогда при снижении удельного расхода электроэнергии с 456 до 308 кВт∙ч на тысячу кубических метров и годовой потребности воды 7 634 м3/год экономия электроэнергии только от снижения избыточного давления составит 1 130 кВт∙ч или 135,6 долл. США в год. Исходя из объема резервуара, ожидаемое число пусков составит 254 раз в год, что обеспечит эффект от снижения пусковых токов 67 кВт∙ч или 8,0 долл. США и в совокупности 143,6 долл. США в год.

Населенный пункт Вольно, где установлен рассматриваемый насос, характеризуется незначительным годовым водопотреблением. Тем не менее общий экономический эффект обеспечивает окупаемость данного технического решения за 5,6 года. Стоит отметить, что в практических условиях важным является не только теоретическое, но и практическое подтверждение эвристического метода анализа. В настоящее время проводится оценка технических деталей и возможностей подключения регистрирующих устройств без нарушения водоснабжения населенных пунктов. Для анализа эффективности различных композиций схемы важно обеспечить сопоставимость условий. В контексте данного исследования это включает возможность обхода водонапорной башни, подключение частотного электропривода в качестве устройства плавного пуска до номинальной частоты и включение двигателя насоса на уровень частоты, обеспечивающий снижение избыточного напора. Результаты этих испытаний будут опубликованы в дальнейшем, что позволит более точно оценить эффективность предложенного подхода и сформировать рекомендации для предложенного неклассического способа включения насоса.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует значительный потенциал для повышения энергоэффективности систем водоснабжения малых населенных пунктов за счет использования частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов, работающих на подъем воды в водонапорные башни. Анализ режимов работы нескольких сотен скважин позволил выявить, что большинство насосов закачивают воду в резервуары с избыточным давлением, которое значительно превышает необходимое. Это давление компенсируется в самой водонапорной башне, что приводит к ненужным энергетическим затратам и создает условия для ее оптимизации в рамках проектов автоматизации системы водоснабжения.

В настоящее время частотные преобразователи широко используются для обеспечения плавного пуска электроприводов насосов. Однако результаты исследования указывают на то, что этот подход сам по себе не приводит к значительной экономии энергии. Вместе с тем точный расчет и настройка преобразователей на работу насосов с оптимальным давлением, учитывая критерии максимальной эффективности и обеспечения бесперебойности водоснабжения, открывают новые возможности для экономии электроэнергии. Внедрение частотных преобразователей и автоматизированных систем управления способствует не только повышению энергоэффективности, но и продлению срока службы оборудования, а также снижению эксплуатационных затрат. Это обеспечивает экономическую эффективность с окупаемостью в пределах 5–6 лет даже для потребителей с незначительным спросом на воду.