Использование человеческого капитала в контексте устойчивого развития региона

Автор: Ускова Тамара Витальевна, Бабич Любовь Васильевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 4 (117) т.29, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Стратегической целью России как на национальном, так и на региональном уровнях является устойчивое развитие. Его ключевым фактором на современном этапе выступают инновации, которые определяются наличием достаточного объема человеческого капитала как совокупности знаний, умений и навыков, способностью человека генерировать идеи, создавать новшества, доводить их до внедрения в производство. Однако при наличии довольно большого запаса человеческого капитала российская экономика испытывает трудности перехода на инновационную модель. Цель статьи - на основе проведенного исследования оценить использование человеческого капитала, проанализировать причины сложившегося противоречия. Материалы и методы. Теоретической базой исследования стали работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов, обобщение и критический анализ которых позволил показать опосредованное влияние человеческого капитала на устойчивое развитие. На основе данных Росстата, его территориальных органов и Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации с применением индексного метода рассчитана эффективность использования человеческого капитала российскими регионами, проведено ее сопоставление с уровнем социально-экономического развития. Результаты исследования. Уровень инновационной активности российских регионов остается низким. Инновации так и не стали движущей силой на пути к устойчивому развитию. Одной из причин этого является низкая эффективность использования человеческого капитала. Расчеты этого показателя, выполненные по адоптированной методике, позволяют сделать вывод о том, что российскими регионами используется чуть более половины накопленного капитала. Следовательно, резервы для повышения инновационной активности имеются. Косвенно об этом свидетельствует сопоставление уровня социально-экономического развития региона и индекса эффективности использования человеческого капитала. Обсуждение и заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что повышение эффективности использования человеческого капитала будет способствовать росту инновационности экономики регионов и тем самым создаст условия перехода на модель устойчивого развития.

Устойчивое развитие, устойчивое развитие региона, человеческий капитал, эффективность использования человеческого капитала

Короткий адрес: https://sciup.org/147236084

IDR: 147236084 | УДК: 331:005.331 | DOI: 10.15507/2413-1407.117.029.202104.820-839

Текст научной статьи Использование человеческого капитала в контексте устойчивого развития региона

УДК 331:005.331

Original article

Effective Use of Human Capital in the Context of Sustainable Development of the Region

T. V. Uskova, L. V. Babich*

Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences ( Vologda, Russian Federation ) ,

Introduction. Sustainable development is Russia's strategic goal at the national and regional levels. Currently, its key factor is innovation, which, in turn, is determined by the availability of sufficient amount of human capital, it being a set of knowledge, skills and abilities, including the ability of a person to generate ideas, create innovations, and bring them to production. Although Russia has a fairly large amount of human capital, its economy is experiencing difficulties in shifting to the innovation-driven model. Based on the conducted research, the article evaluates effectiveness of the use of human capital and analyzes the causes of the existing contradiction.

Materials and Methods. The theoretical foundations of the study include the works of Russian and foreign academic economists, generalization and critical analysis of which made it possible to show the indirect impact of human capital on sustainable development. Based on data from the Russian Federal State Statistics Service, its territorial offices and the Analytical Center under the Government of the Russian Federation, the efficiency of the use of human capital by Russian regions was calculated employing the index method and it was compared with the level of the socio-economic development.

Results. The level of innovation activity in Russia’s regions remains low. Innovation has not become a driving force for sustainable development. One of the reasons for this is low effectiveness of the use of human capital. Calculations of this indicator, carried out accord- ing to the adopted methodology, make it possible to conclude that Russia’s regions use slightly more than half of the accumulated human capital. Consequently, there are reserves for boosting innovation activity. Indirectly, this is evidenced by the comparison of the level of socio-economic development of the region and the index of effectiveness of the use of human capital.

Discussion and Conclusion. The conducted research makes it possible to conclude that increasing effectiveness of the use of human capital will contribute to the growth of innovation in the economy of the regions and thereby facilitate the transition to the model of sustainable development.

Введение. В конце XX - начале XXI в. мировое сообщество официально призвало рассматривать будущее современной цивилизации через призму устойчивого развития, что зафиксировано в ряде итоговых документов конференций ООН1. Россия также поддержала эту идею. Однако активное движение страны на траекторию устойчивого развития началось в 2015 г. с принятия наряду с другими государствами Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.2, где закреплены цели устойчивого развития ООН, которые определяют перспективы развития человечества в 2016-2030 гг. Встраивание имеющей глобальный характер Повестки - 2030 в российский национальный контекст обусловлено и системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития, в числе которых: всестороннее усиление глобальной конкуренции, исчерпание в значительной степени возможностей экспортно-сырьевого развития, основанного на добыче энергоносителей, новая волна технологических изменений, резко усиливающаяся роль инноваций в социально-экономическом развитии3.

Преодоление обозначенных вызовов и достижение целей устойчивого развития возможно при условии объединения потенциала науки, технологий и инноваций. Поскольку на современном этапе главным фактором устойчивого развития выступают инновации, то именно они способны обеспечить рост производительности труда, высвободить ресурсы для сокращения нищеты, уменьшить или даже обратить вспять деградацию окружающей среды4.

Генератором новых идей, создателем технологий и инноваций выступает человек, обладающий талантом, необходимыми знаниями, компетенциями. Совокупность знаний, умений и навыков, способность на их основе создавать новшества представляют собой не что иное, как человеческий капитал. Следовательно, накопление и эффективное использование человеческого капитала – необходимое условие повышения инновационности экономики и, как следствие, перехода на траекторию устойчивого развития.

В Российской Федерации сложилась противоречивая ситуация: обладая большим объемом накопленного человеческого капитала, регионы демонстрируют низкий уровень инновационного развития. Более того, имеет место весьма существенная дифференциация регионов по уровню инновационного развития, что во многом означает и разную степень их готовности к переходу на модель устойчивого развития.

Данные обстоятельства обусловили проведение исследования, целью которого является оценка эффективности использования человеческого капитала, определение причин сложившегося противоречия и обоснование мер, способствующих повышению инновационности экономики и переходу России и ее регионов на модель устойчивого развития.

Обзор литературы. Теоретической основой настоящего исследования послужили постулаты, обоснованные в рамках ноосферной парадигмы устойчивого развития как управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества, в частности труды Б. Г. Большакова и Д. Б. Берга5, А. И. Субетто [1], Н. М. Барановой, Л. В. Сорокина [2]. Базовым условием устойчивого развития на фоне ограниченных ресурсов и глобальной конкуренции выступает экономика инноваций, предполагающая «непрерывный процесс формирования и утилизации идей „.отсутствие которых означает прекращение интенсивного роста возможностей общества, т. е. остановку его развития. А целостный исторический процесс сохранения развития и есть устойчивое развитие общества»6. Такой подход позволяет рассматривать устойчивое развитие как инновационный процесс, т. е. процесс изменений, направленный на решение обостряющихся в современных условиях социально-экономических противоречий с помощью новых технологий, бизнес-моделей, революционных продуктов, максимально приближающих достижение целей устойчивого развития, что обосновано в теоретических разработках ученых-экономистов7 [3] и обсуждается практиками на дискуссионных площадках8. Иными словами, теоретически обосновано, что инновационная деятельность повышает эффективность экономики, которая обеспечивает улучшение жизненного уровня населения и предотвращает деградацию среды обитания9, т. е. является инструментом реализации триединой концепции устойчивого развития.

Главным ресурсом и источником создания новых технологий является человеческий капитал [4], что и детерминирует его как важнейший фактор реализации концепции устойчивого развития [5–10]. Понятие «человеческий капитал»10 прочно вошло в экономическую теорию в начале 60-х гг. ХХ в. и связано с именами нобелевских лауреатов Т. Шульца, Г. Беккера и основателя современной экономики труда Д. Минцера. Их теория систематизировала теоретические подходы предшественников и обосновала необходимость капиталовложений в человеческий фактор с позиций микроэкономического анализа11. В современной экономической теории понятие «человеческий капитал» является строго научным, «полностью подпадает под стандартное определение капитала, выработанное экономической наукой». В обобщенном виде «под человеческим капиталом принято понимать запас знаний, навыков и способностей, которые есть у каждого человека и которые могут использоваться им либо в производственных, либо в потребительских целях. Он – человеческий, потому что воплощен в личности человека, он – капитал, потому что является источником или будущих доходов, или будущих удовлетворений, или того и другого вместе12.

Началом рассмотрения человеческого капитала в качестве фактора ускорения научно-технического процесса послужила группа теорий эндогенного роста. Так, в модели Р. Нельсона и Е. Фелпса13 распространение инноваций обусловлено повышением уровня накопленного человеческого капитала, однако это относится лишь к странам, догоняющим технологических лидеров. Эта идея получила развитие в теории производственной функции П. Ромера [11, p. 71–102], который теоретически обосновал необходимость вложений в совокупный человеческий капитал как ресурс технологических изменений для повышения темпов роста экономики.

На современном этапе развития экономической науки в работах многих российских и зарубежных ученых человеческий капитал рассматривается как главный фактор инновационного развития, доказана необходимость наращивания его объемов14 [12-14]. Однако важными представляются теоретические разработки, в которых акцентируется внимание на оценке эффективности использования человеческого капитала. Чаще всего в научной литературе авторы фокусируются на измерении отдачи на инвестиции в человеческий капитал. Этот вопрос подробно рассмотрен в монографии под редакцией Р М. Мельникова15.

В последнее время появляются работы по оценке эффективности использования человеческого капитала на региональном уровне. Так, например, в статье И. Н. Карелина показано, что эффективность использования человеческого капитала не является гомогенной и зависит от экономико-географических особенностей рассматриваемых территорий (учитывается пространственный аспект) [15].

В контексте устойчивого развития возникает потребность в оценке эффективности использования человеческого капитала с учетом результата его функционирования, т. е. создания новых технологий, актуального теоретического знания, способствующего переходу на новую цивилизационную модель развития.

Материалы и методы. Информационную базу исследования составили данные официальной статистики по вопросам инновационного развития регионов Российской Федерации, а также аналитические и информационносправочные материалы Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации16.

В целях оценки эффективности использования человеческого капитала в регионах Российской Федерации в условиях перехода на модель устойчивого развития был применен индексный метод на основе расчета индекса эффективности использования человеческого капитала. Обработка данных проводилась в программе MS Excel. В нашем исследовании под эффективностью понимается «изобретательская эффективность» [16], т. е. способность региона применять имеющиеся ресурсы в виде человеческого капитала для создания и внедрения новых технологий.

Отрицательная динамика индекса эффективности использования человеческого капитала, рассчитанного по приведенной методике, свидетельствует о недостаточном уровне научного потенциала в регионе для накопления и приращения научного знания, что в свою очередь означает прекращение интенсивного роста возможностей общества. Данные положения позволяют интерпретировать методику как адекватную для оценки эффективности использования человеческого капитала в условиях перехода на модель устойчивого развития.

Итак, индекс эффективности использования человеческого капитала, первоначально предложенный для расчета в целом по стране в работе Д. А. Ка-ражаковой17, имеет следующую формулу (1):

иэчк = —, зчк

где ИЭЧК – индекс эффективности использования человеческого капитала; РЧК – сводный индекс – результат функционирования человеческого капитала; ЗЧК – запасы человеческого капитала.

На первом этапе на основе статистических данных через формулу (2) среднеарифметических показателей рассчитывался сводный индекс – результат функционирования человеческого капитала:

РЧК =

ип + инп

где РЧК – сводный индекс результата функционирования человеческого капитала; ИП – индекс интеллектуализации производства (соотношение выдаваемых патентных заявок к поступившим патентным заявкам18); ИНП – индекс интеграции науки и производства (доля инновационно-активных производственных предприятий и организаций, оказывающих различные услуги).

Оба индекса ( ИП , ИНП ) были рассчитаны по формуле линейного масштабирования (3):

ИП(ИНП) =

X - x min

Y — Y x max x min

где х - фактическое значение показателя; х min - минимальное значение показателя; x max – максимальное значение показателя.

На втором этапе проведена оценка накопленного запаса человеческого капитала регионов Российской Федерации ( ЗЧК) по методике ООН, он аналогичен индексу человеческого развития (ранее индексу развития человеческого потенциала)19.

На третьем этапе был рассчитан индекс эффективности использования человеческого капитала, значение которого может находиться в интервале от 0 до 1.

На заключительном, четвертом, этапе была построена матрица «Уровень эффективности использования человеческого капитала региона - уровень социально-экономического развития региона». Для этого проведена группировка регионов по пяти уровням эффективности использования человеческого капитала: 1) высокий (15 % регионов с наибольшими значениями); 2) выше среднего (20 % регионов); 3) средний (30 % регионов); 4) ниже среднего (20 % регионов); 5) низкий уровень (15 % регионов с наименьшими значениями). Для оценки уровня социально-экономического развития регионов Российской Федерации использован инструментарий, обоснованный в работе Е. Губановой и Н. Ворошилова [17].

Результаты исследования. Достижение целей устойчивого развития (ЦУР) и целей, заявленных в национальных проектах, во многом зависит от использования потенциала науки, технологий и инноваций – драйверов устойчивого развития цивилизации. Однако в современной России этот потенциал, и в частности человеческий капитал как создатель инноваций и технологий, используется не в полной мере. Учитывая, что формальный уровень образования населения современной России довольно высок, более 50 % жителей в возрасте 25-64 лет имеют третичное образование. По данному показателю в 2017 г. страна занимала 3 место, уступая лишь Ирландии и Канаде среди стран ОЭСР и стран-партнеров20, и могла бы выйти на лидирующие позиции по экономическому и научно-технологическому развитию. Однако, по оценке современного состояния российской экономики (39 место в рейтинге ОЭСР по ВВП (ППС) на душу населения по итогам 2019 г.)21, можно лишь

сделать вывод, что преимущество в виде накопленного человеческого капитала используется в России не в полной мере. «Существенная часть человеческого капитала остается без реального применения и в этом смысле является скорее вычетом из благосостояния общества»22 и не способствует сохранению экономического роста, устойчивому развитию и сокращению бедности в долгосрочном периоде. Кроме того, на современной научно-технологической карте Россия также не занимает лидирующих позиций и отстает как по показателям инновационного выпуска, так и соответствующих ресурсов от среднего значения по первой пятерке стран-лидеров23, в то время как научно обосновано, что переход российской экономики на траекторию устойчивого экономического роста возможен только в рамках научно-технологической модели развития24 как страны в целом, так и ее регионов.

Однако результаты современных исследований свидетельствуют и о высокой дифференциации регионов России по уровню инновационного развития, что во многом означает и разную степень их готовности к переходу на модель устойчивого развития. Так, например, в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, составленном учеными Высшей школы экономики25, по итогам 2017 г. только 8 регионов входили в первую группу, величина российского регионального инновационного индекса (РРИИ) в которых отличается от результата лидера рейтинга – г. Москвы, не более чем на 20 %. Вместе с тем, по данным этого же исследования, можно увидеть, что некоторые регионы занимают высокие позиции по показателям, характеризующим уровень развития человеческого капитала – главного фактора инновационного развития, при этом демонстрируя низкую результативность инновационной деятельности.

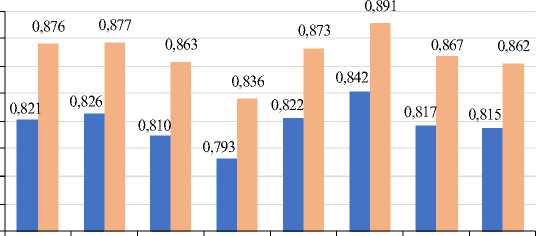

Об этом же свидетельствуют результаты проведенных нами расчетов. На протяжении всего исследуемого периода (с 2010 по 2018 г.) во всех субъектах Федерации наблюдается рост индекса человеческого развития (рисунок). Так, за эти годы в Центральном федеральном и Южном федеральном округах этот показатель увеличился на 7 %, в Северо-Кавказском федеральном округе – на 5 %, в остальных округах – на 6 %26, что свидетельствует о равномерном увеличении объема накопленного человеческого капитала в целом по Российской Федерации.

0,9

0,88

0,86

0,84

0,82

0,8

0,78

0,76

0,74

ЦФО / СЗФО / ЮФО / СКФО / ПФО / УФО / СФО / ДВФО /

CFD NFD SoFD NCFD VFD UFD SibFD FEFD

■ 2010 2018

Р и с у н о к. Тенденции изменения индекса человеческого развития в среднем по федеральным округам Российской Федерации за 2010–2018 гг.27

F i g u r e. Trends in the Human Development Index, on average for the federal districts of the Russian Federation for 2010–2018

Результаты расчета индекса эффективности использования человеческого капитала для субъектов Российской Федерации за период с 2010 по 2018 г. (произведенные по последним имеющимся данным индекса человеческого развития в разрезе субъектов Российской Федерации) свидетельствуют о том, что в российских регионах используется чуть больше половины накопленного запаса человеческого капитала от максимально возможного, следовательно, резервы для повышения инновационной активности как императива устойчивого развития регионов имеются. Индекс эффективности использования человеческого капитала в большинстве субъектов Российской Федерации находится лишь выше медианы равной 0,500 (табл. 1).

Количество регионов, увеличивающих значение ИЭЧК, имеет положительную тенденцию (табл. 1), однако, рассмотрев динамику значений ИЭЧК по каждому региону (табл. 2), констатируем, что одни субъекты в 2018 г. увеличили значение данного индекса по сравнению с 2010 г., другие, наоборот, снизили (53 и 29 субъектов Федерации), т. е. прямой зависимости роста объема человеческого капитала и эффективности его использования не наблюдается.

Т а б л и ц а 1. Количество регионов Российской Федерации, расположившихся относительно медианного значения индекса эффективности человеческого капитала (ИЭЧК) за период 2010–2018 гг.28

T a b l e 1. Number of regions of the Russian Federation arranged relative to the median value of the index of effectiveness of human capital (IEHC) for the period 2010–2018

|

Значение ИЭЧК / IEHC value |

2010* |

2015 |

2017 (1)** |

2017 (2) |

2018 |

|

0,501–1,0 |

50 |

59 |

57 |

61 |

70 |

|

0–0,500 |

30 |

23 |

25 |

21 |

12 |

* Без г. Севастополя и Республики Крым / Without the city of Sevastopol and the Republic of Crimea.

** Расчет по 2017 г. проведен в двух вариантах: в первом (2017 (1)) индекс интеграции науки и производства рассчитан исходя их данных по критериям 3-й редакции Руководства Осло «Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям», во втором (2017 (2)) – по 4-й редакции (за 2010, 2015 гг. – по 3-й, за 2018 г. – по 4-й редакции) / The calculation for 2017 was carried out in two versions: in the first one (2017 (1)), the index of integration of science and production was calculated based on the criteria outlined in the Oslo Manual “Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition”, in the second one (2017 (2)) – according to the 4th edition of this Manual (for 2010, 2015 – according to the 3rd edition, for 2018 – according to the 4th edition).

В регионах, где имеется значительное отклонение (более 0,100) либо в большую, либо в меньшую сторону, ИЭЧК рассмотрен в разрезе составляющих его индексов (табл. 2 и 3): индекса интеграции науки и производства (ИНП), индекса интеллектуализации производства (ИП), сводного индекса результата функционирования человеческого капитала (РЧК) и индекса человеческого развития (ИЧР) как накопленного запаса человеческого капитала.

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что рост ИЭЧК в 2018 г. по сравнению с 2010 г. в данных регионах в целом обусловлен ростом результата функционирования человеческого капитала. При этом следует отметить значительный рост одной из составляющих – индекса интеллектуализации производства, который свидетельствует о повышении патентной активности в регионах. Однако в ряде субъектов, в частности в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Магаданской области, Еврейской автономной области, при этом наблюдается падение индекса интеграции науки и производства, т. е. доля инновационно активных предприятий сокращается. С одной стороны, это не может в полной мере свидетельствовать о востребованности зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, а с другой – может быть обусловлено изменениями в законодательстве и повышением стимулирования инновационной деятельности. Так, с 2008 г. широкое распространение получила грантовая поддержка инновационно активных предприятий, где среди KPI – количество полученных патентов на изобретения; в 2009 г. вышел закон о МИПах при вузах, где также одним из показателей эффективности деятельности является количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, а с принятием национального проекта «Наука» упростилась и процедура их регистрации.

28 Данные всех таблиц в статье рассчитаны авторами.

Т а б л и ц а 2. Регионы, показавшие наибольший рост индекса эффективности человеческого капитала (ИЭЧК) за 2010–2018 гг.

T a b l e 2. Regions showing the highest growth in the index of effectiveness of human capital (IEHC) for 2010–2018

Region

Еврейская автоном- 0,105 0,072 0,500 1,000 0,303 0,536 0,786 0,824 0,385 0,650 +0265

ная область / Jewish

Autonomous Region

Т а б л и ц а 3. Регионы, показавшие наибольшее падение индекса эффективности человеческого капитала (ИЭЧК) за 2010–2018 гг.

T a b l e 3. Regions showing the largest drop in the index of effectiveness of human capital (IEHC) for 2018–2010

|

и tr S |

ri а о ОО о op 2 О о о ^ с^1 ^ сч м |

|

ОО S |

|

|

8 |

|

|

О О \ й о S « d g М о S § С X Ч у S У О 43 щ У м Н О д * > |

ОО 8 |

|

8 |

|

|

Сб S S g g"3 ° о S о 2рР ад'Я СО (D СЛ Й у U и яч S" я S § ® У о ^ -с к^: “ |

ОО S |

|

8 |

|

|

S X й ^55*^0 а м Р м <и сВ 5 8 у с S с ° |

ОО S |

|

S |

|

|

с5 S И о 43 g IS Йо g S& Ч&^тоаор m со -rt р ri из s я О Я 2'5- = 8 с .3 и S |

ОО S |

Среди регионов, показавших наибольшее снижение ИЭЧК в 2018 г. по сравнению с 2010 г., значатся пять субъектов Российской Федерации – Камчатский и Красноярский края, Республика Тыва, Оренбургская область, Республика Калмыкия. Падение индекса также связано с результатом функционирования человеческого капитала, а именно с его отрицательной динамикой. При этом все регионы демонстрируют снижение индекса интеллектуализации производства, т. е. патентной активности, а Республика Тыва и Оренбургская область – снижение доли инновационно активных предприятий. Учитывая, что снижение индекса эффективности использования человеческого капитала происходит на фоне увеличения его запаса (в среднем по группе на 7 % в 2018 г относительно 2010 г.) возникает вопрос либо о качестве этого ресурса инновационного развития, либо о качестве управления этим ресурсом.

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что в российских регионах имеются достаточные ресурсы в виде человеческого капитала, но при этом новых технологий патентуется мало, уровень инновационной активности предприятий остается невысоким, т. е. результат функционирования человеческого капитала, несмотря на повышение его объема, практически не меняется на протяжении всего исследуемого периода. Это свидетельствует о невысокой эффективности использования человеческого капитала и указывает на недостаточное количество идей, обеспечивающих рост возможностей для непрерывного (устойчивого) развития общества29.

Сопоставление уровня социально-экономического развития региона и индекса эффективности использования человеческого капитала косвенно подтверждает сделанные нами выводы на основе расчета ИЭЧК.

Во-первых, для регионов с высоким и выше среднего уровнем социальноэкономического развития характерен средний, ниже среднего и низкий уровень эффективности использования человеческого капитала. На наш взгляд, это обусловлено наличием больших запасов сырьевых ресурсов данных регионов (Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская, Архангельская области, Ненецкий автономный округ) либо концентрацией финансовых ресурсов в столичных регионах (г. Москва, Московская и Ленинградская области). Исключением здесь является г. Санкт-Петербург, где при высоком уровне социально-экономического развития наблюдается и высокий уровень использования человеческого капитала.

Во-вторых, обращают на себя внимание регионы с низким и ниже среднего уровнем развития, но при этом высоким и выше среднего уровнем использования человеческого капитала (Алтайский край, Курганская область, Еврейская автономная область и др.). Дальнейшее развитие этих субъектов Федерации потребует наращивания человеческого капитала.

У^У -

В-третьих, выделим регионы с низким и ниже среднего уровнем социально-экономического развития и таким же уровнем использования человеческого капитала (Вологодская, Ивановская, Оренбургская области и др.). Потенциал их развития видится как раз за счет повышения эффективности использования имеющегося запаса человеческого капитала.

В-четвертых, довольно большая группа регионов со средним уровнем социально-экономического развития имеет средний и ниже среднего индекс эффективности использования человеческого капитала (Пермский край, Калужская, Челябинская, Новосибирская области и др.). При этом часть регионов этой группы имеет развитую промышленность и крупную сеть научно-образовательных учреждений. Повышение эффективности использования человеческого капитала в регионах данной группы, на наш взгляд, возможно за счет тесной кооперации науки, бизнеса и государства.

Следует заметить, что в исследовании расчеты проведены в допандемий-ный период ввиду отсутствия статистических данных за 2019-2020 гг. Однако можно предположить, что при наличии статистики и проведении расчетов за два последних года ситуация осталась бы прежней, так как рост экономики за 2019–2020 гг. не демонстрирует значительной динамики. Это, по нашему мнению, позволяет считать предлагаемые выводы и предложения актуальными и на текущий момент.

Обсуждение и заключение. Очевидно, что мировое сообщество находится на пути перехода к новой безопасной цивилизационной парадигме развития XXI в. [18, с. 103]. Движение России по траектории устойчивого развития также является стратегической целью. При этом все чаще на дискуссионных площадках этот путь связывают с инновационными преобразованиями, придавая высший приоритет развитию науки и образования как основе перехода человечества в «эпоху ноосферы» [1, c. 149]. Обусловлено это осознанием в значительной степени исчерпания возможности экстенсивного роста, основанного на экспорте углеводородов и необходимостью создания производств с высокой добавленной стоимостью, а также переходом на новые современные модели экономического развития («зеленая» экономика, экономика «замкнутого цикла»), в том числе и на региональном уровне.

Однако проведенное исследование показывает, что устойчивое развитие российских регионов, достижение обозначенных в Повестке – 2030 целей, переход к «зеленой» экономике могут быть затруднены вследствие неэффективного использования накопленного запаса человеческого капитала. С одной стороны, субъекты Российской Федерации за последние 10 лет демонстрируют положительную динамику Индекса человеческого развития, в основном за счет образовательной компоненты, с другой - довольно низким остается результат функционирования человеческого капитала (низкая инновационная активность предприятий30, сравнительно небольшое число новых объектов интеллектуальной собственности).

Почему это происходит? Здесь встает вопрос как о качестве накопленного человеческого капитала, так и о проводимой государственной и корпоративной политике, создающей условия для его эффективной реализации. Второй момент особенно важен, поскольку ключевыми создателями добавленной стоимости являются те обладатели человеческого капитала, которые имеют возможность эффективно применять его в своей трудовой деятельности31.

В этих обстоятельствах важной задачей видится разработка региональными органами государственной власти механизмов продуктивного использования человеческого капитала. При этом в одних случаях, где имеются резервы накопленного объема человеческого капитала, региональная политика должна быть направлена на повышение результата функционирования человеческого капитала, т. е. стимулирование изобретательской активности населения; в других, где резервы человеческого капитала практически исчерпаны, стратегически важным направлением социально-экономической политики регионов должно стать развитие человеческого капитала и повышение его качества.

Реальным механизмом эффективного использования человеческого капитала могут стать создаваемые в настоящее время в России научно-образовательные центры мирового уровня32. Однако далеко не все регионы могут участвовать в проекте по созданию таких центров, следовательно, необходима разработка собственных, учитывающих специфику развития того или иного региона.

Научная значимость исследования заключается в обосновании необходимости разработки механизмов эффективного использования человеческого капитала и новых подходов к его формированию на региональном уровне, способного к абсорбции и созданию прорывных технологий, способствующих переходу на модель устойчивого развития.

Однако осмысление представленного в статье материала и имеющийся научный задел ставят перед нами новые исследовательские задачи. Дальнейшие этапы исследования будут посвящены разработке методического инструментария оценки устойчивого развития региона с учетом фактора человеческого капитала. Это позволит скорректировать региональную политику и на основе новейших теоретико-методологических подходов к устойчивому развитию сформулировать предложения по включению в стратегическое видение регионов вопросов устойчивого развития.

Список литературы Использование человеческого капитала в контексте устойчивого развития региона

- Субетто А. И. Ноосферная парадигма целеполагания устойчивого развития человечества и России // Общество. Среда. Развитие. 2015. № 4. С. 143-150. URL: https:// www.terrahumana.ru/arhiv/15_04/15_04_26.pdf (дата обращения: 08.09.2021).

- Баранова Н. М., Сорокин Л. В. Роль научных исследований и разработок в устойчивом развитии экономики // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13, № 11. С. 2035-2048. doi: https://doi.org/10.24891/ni.13.11.2035

- Романова А. С. Человеческий капитал в системе устойчивого развития // Труды БГТУ. Сер. 5: Экономика и управление. 2015. № 7. С. 310-315. URL: https://elib.belstu. by/handle/123456789/15375 (дата обращения: 08.09.2021).

- Diebolt C., Hippe R. The Long-Run Impact of Human Capital on Innovation and Economic Development in the Regions of Europe // Applied Economics. 2019. Vol. 51, issue 5. Pp. 542-563. doi: https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1495820

- Урсул А. Д., Урсул Т. А. Векторы достижения устойчивого будущего // Философские науки. 2017. № 7. С. 139-149. URL: https://www.phisci.info/jour/article/view/387 (дата обращения: 08.09.2021).

- Lange G. M., Wodon Q., Carey K. The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future. Washington, DC : World Bank, 2018. 255 p. URL: https://openknowl-edge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29001/9781464810466.pdf?sequence=4&is-Allowed=y (дата обращения: 08.09.2021).

- Марыганова Е. А., Дмитриевская Н. А. Человеческий капитал как фактор устойчивого развития // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2013. № 6. С. 73-78. doi: https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-6-73-78

- Мячин Ю. Образование как ключевой фактор устойчивого развития // Высшее образование в России. 2007. № 1. C. 51-55. URL: http://vovr.ru/upload/1-07.pdf (дата обращения: 08.09.2021).

- Кирко В. И., Кононова Е. С. Образование как ключевой фактор инновационного и устойчивого развития // Современное образование. 2019. № 1. С. 12-24. doi: https:// doi.org/10.25136/2409-8736.2019.1.28894

- Баранова Н. М., Сорокин Л. В. Влияние человеческого капитала на устойчивое развитие экономики // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16, № 12. С. 2224-2237. doi: https://doi.org/10.24891/ea.16.12.2224

- Romer P.M. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98, no. 5. Part 2. Pp. 71-102. URL: https://www.jstor.org/stable/2937632 (дата обращения: 08.09.2021).

- Determinants of Regional Innovation in Russia: Are People or Capital More Important? / S. Zemtsov [et al.] // Foresight and STI Governance. 2016. Vol. 10, no 2. Pp. 29-42. doi: https://doi.org/10.17323/1995-459X.2016.2.29.42

- Корчагин Ю. А. Человеческий капитал - основной фактор развития инновационной экономики // Bulletin de l'Academie Internationale CONCORDE. 2014. No. 1. Pp. 49-90. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21019828 (дата обращения: 08.09.2021).

- Schmalzbauer B. The Contribution of Science in Implementing the Sustainable Development Goals. Stuttgart : German Committee Future Earth, 2016. 52 p. URL: https:// www.dkn-future-earth.org/imperia/md/content/dkn/2016_report_contribution_science_v8_ light_final_fin.pdf (дата обращения: 08.09.2021).

- Карелин И. Н. Эффективность использования человеческого капитала в регионах Российской Федерации // Вестник НГУЭУ. 2021. № 1. С.168-180. doi: https://doi. org/10.34020/2073-6495-2021-1-168-180

- Земцов С. П., Бабурин В. Л. Как оценить эффективность региональных инновационных систем в России? // Инновации. 2017. № 2 (220). С. 60-66. URL: https:// maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2017/innovacii-n2-2017/kak-ocenit-eflektivnost-regional-nyh-innovacionnyh-sistem-v-rossii (дата обращения: 08.09.2021).

- Gubanova E., Voroshilov N. Assessment and Mechanism of Regulating Inter-Regional Socio-Economic Differentiation (Case Study of the Russian Federation) // Regional Science Inquiry. 2019. No. 3. Pp. 55-68. URL: https://ideas.repec.org/a/hrs/journl/vxiy-2019i3p55-68.html (дата обращения: 08.09.2021).

- Урсул Д. А. Переход к устойчивому развитию: Россия и БРИКС // Партнерство цивилизаций. 2015. № 1-2. С. 107-140. URL: http://misk.inesnet.ru/izdaniya/zhur-nal-partaerstvo-civilizacij/partnerstvo-civilizacij-1-2-2015/ (дата обращения: 08.09.2021).