Использование цифровых моделей рельефа при расчете зон затопления

Автор: Коротин Антон Сергеевич, Попов Евгений Владимирович

Рубрика: Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий

Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен комплексный подход к использованию компьютерной обработки материалов дистанционного зондирования земли для количественной оценки территорий, подвергающихся наводнениям. Приведѐн практический опыт использования предложенного алгоритма с применением ГИС для возможности получения данных о границах территорий на примере древесно-кустарниковой растительности, необходимых для учета при расчете возможных зон затопления на базе 3D-моделей рельефа при необходимой адаптации входной информации. При расчетах вегетационного индекса использовались возможности открытых программных продуктов и общедоступных материалов дистанционного зондирования с применением метода NDVI. Применение этапного подхода к определению зон затопления с применением единых исходных данных дистанционного зондирования позволило исключить ряд ошибок, связанных с особенностями получения производных элементов ДЗЗ, таких как трансформирование, привязка, коррекция и пр. Расчѐт границ зон затопления выполнен путем определения линии пересечения поверхности рельефа с поверхностью, имитирующей уровень воды. Численно установлена зависимость качества определения границ зон затопления от уровня лесистости территории. Косвенно подтверждено наличие в открытых цифровых моделях рельефа остаточных артефактов, представляющих собой растительный покров.

Геометрическое моделирование, спутниковые снимки, классификация изображений, цифровая модель рельефа, геоинформационные системы, зоны затопления, древесно-кустарниковая растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/147247629

IDR: 147247629 | УДК: 519.651+528.8.04+52-1 | DOI: 10.14529/build250109

Текст научной статьи Использование цифровых моделей рельефа при расчете зон затопления

Использование моделей и сценариев развития событий в ГИС позволяют прогнозировать ситуации, которые могут возникнуть в окружающей природной среде после завершения строительства и в период эксплуатации уникальных объектов, и разработать мероприятия и рекомендации по охране окружающей природной среды в новых условиях [1]. Оперативность принятия решений на базе различных моделей зависит от скорости обработки данных и качества вводной информации. Использование открытых источников предполагает получение быстрых данных на обширные территории, к которым относятся материалы дистанционного зондирования Земли. В последнее десятилетие широкое распространение в области ГИС-технологий находят методы трехмерного моделирования природных и техногенных объектов, особенно рельефов местности. Для решения экологоэкономических проблем, связанных с последствиями наводнений, создаются специальные бассейновые геоинформационные системы (далее бассейновые ГИС), отличительной особенностью которых является наличие высоких требований к качеству отсчетной поверхности – поверхности рельефа. Данная поверхность на материалах дистанционного зондирования зачастую скрыта под растительностью, объектами строительства и пр. Точность такой поверхности влияет на результаты моделирования, так как даже небольшие изменения в геометрическом описании элемента поверхности могут сильно повлиять на траекторию водного объекта, исказить расчет зон затопления и подтопления, динамику развития крупных дегра-дационных эрозионных процессов и т. д. [2, 3].

Для прогнозирования территорий, подвергающихся, в частности, затоплениям, необходимо их качественное распознавание и классификация. В силу этого классификация изображений природных и антропогенных объектов на спутниковых снимках остается актуальной задачей при построении карт [4, 5]. Так, в частности, в исследованиях, посвященных прогнозированию развития роста лесных массивов на неиспользуемых сельскохозяйственных землях, значительное место уделялось автоматизации [6]. Ряд исследований [7–11] описывает возможные способы распознавания на спутниковых снимках сельскохозяйственных культур. Выбор алгоритмов классификации зависит от вида классифицируемых природных ресурсов, технологических и технических возможностей.

Метод

Работа включала: создание цифровой модели рельефа с применением общедоступных ресурсов, моделирование зоны затопления и построения матрицы поверхности воды, создание зоны затопления путем вычисления линий пересечения поверхностей, расчет вегетационного индекса для отбора кластеров с лесными массивами, корректуру цифровой модели рельефа, верификацию модели и сопоставление результатов.

Создание цифровой модели рельефа

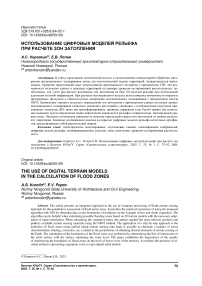

Цифровая модель рельефа (ЦМР) является одним из базовых элементов системы моделирования и определения зон затопления. С целью создания ЦМР был разработан Web-плагин на базе средств разработки Web-приложений: HTML5, JavaScript и пакета THREE_JS. В качестве исходных данных выступали результаты спутниковой радиолокационной съемки Земли, размещенные в открытом доступе (Shuttle Radar Topography Mission, SRTM), откорректированные путем исключения элементов растительности и приведенные к Балтийской системе высот с использованием методов, описанных в работе [12]. Обменными форматами файлов используемых матриц являются ARCGRID, а также ARCASCII и Geotiff [7, 13]. Материалы, представленные в виде регулярной матрицы высот, были использованы как исходные данные для построения поверхности (рис. 1).

Методы моделирования зон затопления и построения матрицы поверхности воды

Для построения зон затопления при наводнениях основными являются оперативная и прогностическая информация об уровнях воды [14]. К решению задач по определению (расчету) зон затопления применяются два подхода – гидрологический и гидродинамический. Первый подход применяется на обширных территориях площадью более сотни квадратных километров, второй – на локальных участках местности [15, 16]. Каждый из указанных подходов опирается в своей основе на геометрические методы расчетов триангуляционных поверхностей, где в качестве структуры данных поверхность представляется набором узлов, ребер и треугольников. Использование подобной структуры данных позволяет увеличить скорость работы алгоритмов анализа триангуляционной модели и учитывать объем выпадающих осадков [17]. При дальнейшем исследовании будет применяться гидрологический подход.

Рис. 1. Трехмерная модель рельефа местности в районе территории исследования

Модель зоны затопления может быть построена двумя способами [18]: интегральным (на участке вдоль выбранного объекта гидрографии) и дифференциальным (по набору отметок уровня воды на заданной территории).

-

1. При построении зоны затопления интегральным способом уровень подъема воды задается двумя точками на участке объекта гидрографии. В приведенных высотных моделях каждая из заданных точек выступает в качестве образующей вектора, который принадлежит равномерно выстраиваемой плоскости. Границы зон затопления определяются путем вычисления пересечения плоскости подъема уровня воды и поверхности рельефа. Значения уровня подъема воды описываются матрицей качеств (MTQ). Данный способ предполагает использование исключительно геометрических методов построений поверхностей и определение линий их пересечений.

-

2. Дифференциальный способ предполагает дискретное построение зоны затопления по набору точек. При этом значения уровней подъема воды в каждой из точек обуславливаются функцией, включающей особенности рельефа местности, состава грунтов, клима-

- тических и погодных условий. Такая модель зоны затопления учитывает множество влияющих и изменяющихся во времени и пространстве факторов и является более точной, однако зависит от качества и объема данных в каждой точке пространства, что увеличивает время обработки данных.

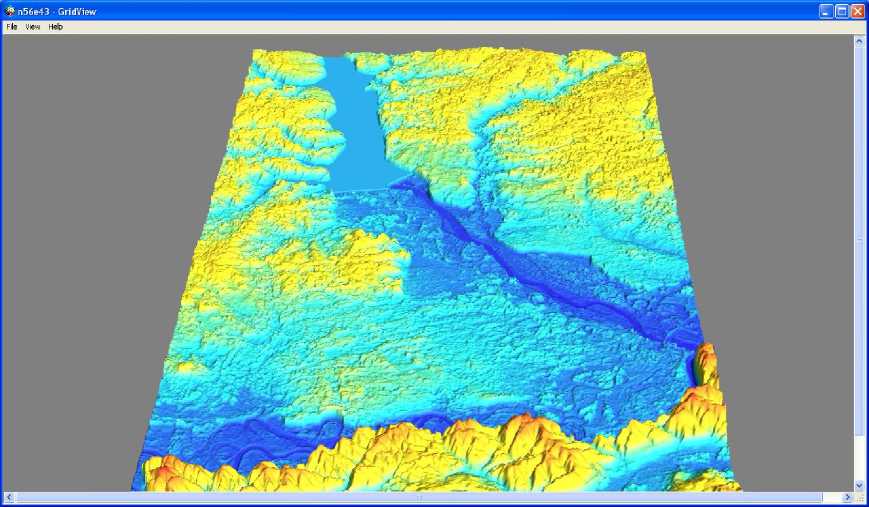

В данной работе модель зоны затопления была построена путем пространственного трансформирования русла, интерполяции поверхности русла путем задания кривой свободной поверхности потока и экстраполяции полученного наклонного набора точек на максимальное расстояние для возможности вычисления линии пересечения поверхностей. Для моделирования зон затопления будет использоваться модифицированный интегральный способ, то есть с применением не плоскости, а поверхности, имитирующей поверхность воды.

Образующая кривая свободной поверхности потока матрицы качеств строилась при условии, что русло имеет прямой уклон дна. Для объективного учета данных строилась поверхность MTQ в виде регулярной сетки с дискретностью в 30 м, причем узлы сетки задавались в тех же диапазонах, что и узлы базовой модели рельефа (рис. 2).

Рис. 2. Наклонная плоскость, имитирующая водную поверхность

В зависимости от того, как и с какой скоростью будет подниматься уровень воды в реке, можно создать и необходимое количество таких поверхностей.

Создание зоны затопления с применением программного обеспечения

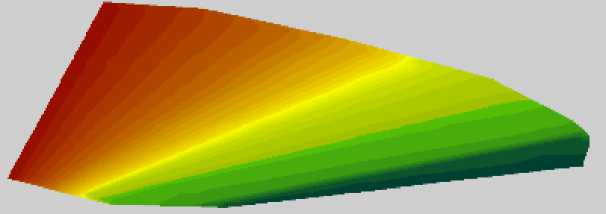

Расчетные зоны строились по данным, полученным из части, восстановленной ЦМР в радиусе 5 км от существующей границы акватории с интервалом 0,5 метра (от отметки 60,5 до 70,0 м в точке размещения гидротехнического сооружения). На рис. 3 приведен фрагмент полученной карты зон затопления. По каждой из зон путем составления запросов определялись объекты, подверженные затоплению и подтоплению, образованию мелководий и т. д.

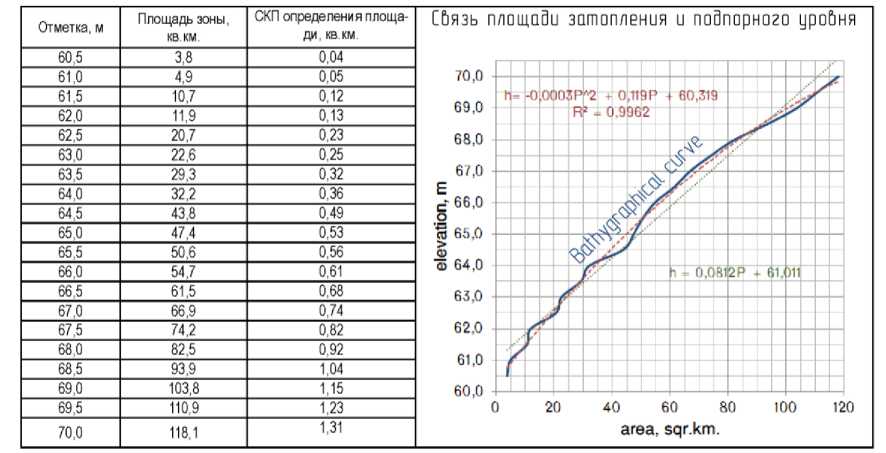

Для каждой из зон затопления были определены площади и ошибки определения площадей с учетом оценки точности, разработанной автором (рис. 4).

Расчет вегетационного индекса

В качестве источника информации в виде изображения использовались спутниковые сним- ки Landsat 8, состоящие из семи спектральных каналов. Поканальная обработка проводилась с применением расширения GDALTools. Классификация проводилась исходя из условий обеспечения возможности отделить пиксели лесных массивов от сторонних пикселей (других объектов местности).

Как правило, контуры лесной растительности определяются с применением метода NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) [19]. Метод использует принцип отражения и поглощения световых лучей определенного спектра в видимом красном (VIS) и ближнем инфракрасном (NIR) диапазоне:

, _ ( ^ NIR - ^ VIS )

k NDVI "П Г

( лNIR + AVIS )

где fc NDVI - вегетационный индекс, A NIR - коэффициент отражения в ближней инфракрасной зоне спектра, A VIS - коэффициент отражения в видимой красной зоне спектра .

Расчет вегетационного индекса опирается на особенности спектральной кривой отражения сосудистых растений в красной и инфракрасной области спектра: с увеличением густоты расти-

Рис. 3. Фрагмент карты зон затопления

Рис. 4. Подпор, площадь зоны затопления и их связь

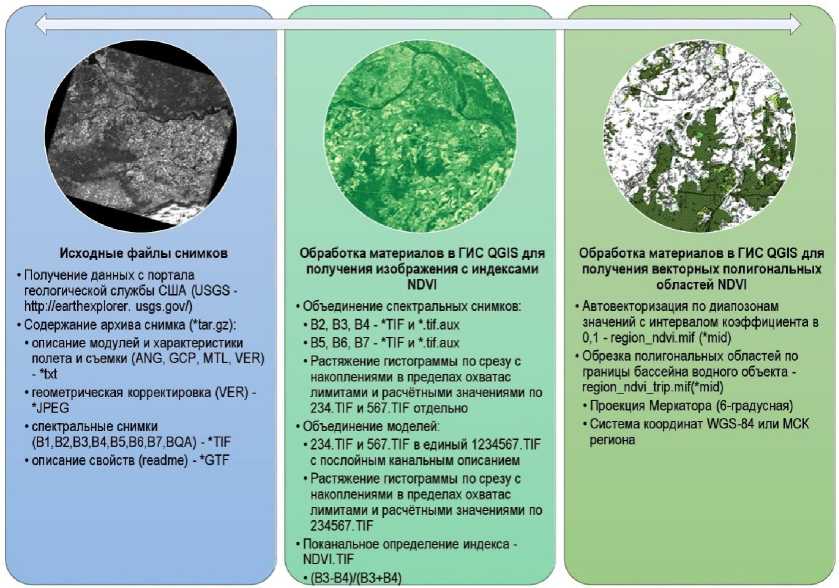

тельности уменьшается отражение в красной области спектра и увеличивается в инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет отделить растительные от прочих природных объектов. Использование нормализованной разности между минимумом и максимумом отражений позволяет уменьшить влияние освещенности снимка, облачности, дымки, поглощения радиации атмосферой и пр. На рис. 5 приведена последовательность решения задачи получения контуров растительности в ГИС QGIS по космическим снимкам.

Результат определения полигонов растительности приведен на рис. 6. Расчетный процент лесистости исследуемой территории составил 10 %.

Верификация моделии сопоставление результатов

После включения в исходную цифровую модель рельефа территорий, занятых лесной расти-

Рис. 5. Схема получения контуров высокоствольной растительности по индексу NDVI с использованием открытого ПО ГИС QGIS

Рис. 6. Полигоны, полученные из NDVI на исследуемую территорию

Сравнение площадей зон затопления

Заключение

Использование этапного подхода к определению зон затопления с применением единых исходных данных дистанционного зондирования позволяет исключить ряд ошибок, связанных с особенностями получения производных элементов ДЗЗ, таких как трансформирование, привязка, коррекция и пр.

Исключение участков растительности из состава цифровой модели рельефа обеспечивает повышение количественных показателей при расчете зон затопления в среднем до 5 %.

Предложенные методы и процедура позволяют увеличить скорость и повысить качество морфометрического анализа бассейнов водных объектов в необходимом и достаточном диапазоне для целей оценки территории и бассейна водного объекта в целом.

Список литературы Использование цифровых моделей рельефа при расчете зон затопления

- Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические информационные системы. М.: Техносфера, 2008. 307 с.

- Коротин А.С., Никольский Е.К. Природные ресурсы в геоинформационной системе бассейна реки Кудьмы // Великие реки–2013: тр. 15-й междунар. науч.-промыш. форума. Н.Новгород, 2013. Т. 3. С. 430–433.

- Коротин А.С., Никольский Е.К. Проект геоинформационной системы бассейна реки Кудьмы // Великие реки–2013: тр.15-й междунар. науч.-промыш. форума. Н.Новгород, 2013. Т. 3. С. 406–408.

- Подольская Е.С. Использование данных дистанционного зондирования Земли из космоса для распознавания изображения дорог в лесном хозяйстве [Электронный ресурс] // Вопросы лесной науки. 2022. Т. 5, № 4. С. 3–21. URL: https://jfsi.ru/5-4-2022-podolskaia/ (дата обращения: 15.06.2024).

- Географические информационные системы и дистанционное зондирование GISLAB [Электронный ресурс]. URL: https://gis-lab.info/qa/qgis-landsat-merge.html (дата обращения 17.06.2024)

- Габитова А.А. Дистанционное зондирование и ГИС в оценке лесозарастания неиспользуемых сельскохозяйственных земель [Электронный ресурс] // Успехи современного естествознания. 2022. № 11. С. 42–46. URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37926 (дата обращения: 17.06.2024).

- Jarvis A. Practical use of SRTM data in the tropics – Comparisons with digital elevation models generated from cartographic data. Working Document, Vol.198/ A. Jarvis, J. Rubiano, A. Nelson, A. Farrow, M. Mulligan // Centro International de Agricultura Tropical (CIAT). 2004. P. 32.

- Yafeng L., Xingang X., Wenbiao W., Yaohui Z., Guijun Y., Xiaodong Y., Yang M., Xiangtai J., Hanyu X. Hyperspectral Estimation of Chlorophyll Content in Grape Leaves Based on Fractional-Order Differentiation and Random Forest Algorithm. Remote Sens. 2024, 16(12), 2174; DOI:10.3390/rs16122174

- Khan S.H., He X., Porikli F., Bennamoun M. Forest Change Detection in Incomplete Satellite Images with Deep Neural Networks. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2017, 55, 5407–5423.

- Bruzzone L., Fernández-Prieto D. Automatic analysis of the difference image for unsupervised change detection. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2000, 38, 1171–1182.

- Liu, M., Chai, Z., Deng, H., Liu, R. A CNN-Transformer Network With Multiscale Context Aggregation for Fine-Grained Cropland Change Detection. IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens. 2022, 15, 4297–4306.

- Коротин А.С., Попов Е.В. Реконструкция местности на основе откорректированных цифровых моделей рельефа. В сб.: Проблемы машиноведения. Материалы III Международной научно-технической конференции. В 2 ч. Научный редактор П.Д. Балакин. 2019. С. 283–289.

- Gorokhovich Y., Voustianiouk A. Accuracy assessment of the processed SRTM-based elevation data by CGIAR using field data from USA and Thailand and its relation to the terrain characteristic // Remote Sensing of Environment. 2006. Vol. 110, no. 4, pp. 409–415.

- Вишневская И.А. Компьютерная технология оценки зон затопления при наводнениях: автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2006. 23 с.

- Коваленко В.В. Моделирование гидрологических процессов. СПб: Гидрометеоиздат, 1993. 250 с.

- Роуч П. Вычислительная гидродинамика. М.: Мир, 1980. 616 с.

- Мирза Н.С. Геометрический подход для решения задачи расчѐта зон затопления. Томск: Томск. гос. ун-т, 2007. 8 с.

- Сидоров Н.П. Расчет на одномерной модели речной сети зон затопления по максимальным уровням водпостов из опыта СКИОВО р. Сура // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2010. № 3. С. 42–55.

- Черниховский Д.М., Сукачева В.Н. Оценка связей морфометрических характеристик рельефа с количественными и качественными характеристиками лесов на основе цифровых моделей рельефа ASTER и SRTM // Сибирский лесной журнал. 2017. № 3. С. 28–39.

- Коротин А.С., Попов Е.В. Обработка цифровых моделей рельефа местности с целью повышения достоверности анализа морфометрии водных бассейнов // Программные системы и вычислительные методы. 2018. № 2. С. 67–83. DOI: 10.7256/2454-0714.2018.2.26383. URL: http://e-notabene.ru/ppsvm/article_26383.html.