Использование цитологических исследований пародонтальных карманов больных пародонтитом при переломах нижней челюсти для выбора метода иммобилизации

Автор: Ерокина Надежда Леонидовна, Лепилин Александр Викторович, Захарова Наталья Борисовна, Рогатина Татьяна Владимировна, Ляпина Яна Андреевна, Прокофьева Ольга Викторовна, Лукашов Вадим Анатольевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 4 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: обоснование выбора метода иммобилизации отломков нижней челюсти у больных с переломами в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом на основании клинических и цито-морфологических данных. Материал и методы. Обследованы 60 больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом, которым выполнялась иммобилизация нижней челюсти различными способами. Больным проводили общепринятое клиническое обследование и цитомор-фологическое обследование содержимого пародонтальных карманов. Результаты. У больных в динамике ортопедического лечения отмечается прогрессирование воспалительно-деструктивных процессов. При иммобилизации нижней челюсти с помощью межчелюстной фиксации на титановых винтах и при хирургическом методе лечения воспалительные явления на уровне пародонтальных карманов купируются. Заключение. Учитывая меньшее число гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти в группе пациентов, у которых использовали межчелюстную фиксацию на титановых винтах, данный метод является наиболее оптимальным

Пародонтит, переломы нижней челюсти, цитология

Короткий адрес: https://sciup.org/14917435

IDR: 14917435

Текст научной статьи Использование цитологических исследований пародонтальных карманов больных пародонтитом при переломах нижней челюсти для выбора метода иммобилизации

Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Лермонтова, 77, кв. 19.

Тел.: 89179844322.

склонны к хронизации и прогрессированию, приводят к утрате основных функций пародонта и зубочелюстной системы в целом [1, 2]. У больных с переломами нижней челюсти в сочетании с воспалительными заболеваниями пародонта последние влияют на течение посттравматического периода переломов и являются одним из факторов развития гнойно-воспалительных осложнений. Доказана прямая сильная корреляционная зависимость между частотой развития гнойно-воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти и тяжестью заболевания пародонта [3]. В свою очередь, изменения в организме, происходящие при травме и гнойно-инфекционных осложнениях влияют на состояние тканей пародонта. Изучено негативное влияние двучелюстных назуб-ных шин на ткани пародонта, так как их травмирующее воздействие и значительное ухудшение гигиенического состояния полости рта приводят к развитию патологии в области маргинального пародонта либо усугубляют уже имеющуюся [3–5]. Однако в литературе практически нет данных о влиянии на ткани пародонта других методов иммобилизации отломков нижней челюсти у пациентов с пародонтитом.

Кроме общепринятых клинических методов обследования тканей пародонта наиболее перспективным является исследование состава десневой жидкости, которая представляет собой первый элемент иммунной защиты полости рта. В последние годы научно доказано, что одной из важных составляющих развития воспалительных процессов в тканях пародонта является нарушение процессов межклеточного взаимодействия на уровне зубодесневого соединения [6]. Анализ литературных данных показывает, что исследования морфологии десневой жидкости позволяют получить значимую информацию о состоянии иммунных свойств тканей пародонта, оценить характер воспалительных и регенераторных процессов [7–9]. Совершенно очевидно, что данный подход в исследовании тканей пародонта позволит оценить активность воспалительной реакции у больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти.

Методы. Обследованы 60 больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом, находящихся на лечении в челюстно-лицевом отделении МУЗ «ГКБ № 9». Больные были разделены на три группы в зависимости от способа иммобилизации отломков нижней челюсти двучелюстными назубными шинами. Первую группу составили 30 больных, для иммобилизации нижней челюсти которых использовали двучелюстные назубные проволочные алюминиевые шины Ти-герштедта. Во вторую группу вошли 15 пациентов, которым выполнялась операция остеосинтез без дополнительной межчелюстной фиксации. Третью группу составили 15 пациентов, для иммобилизации нижней челюсти которых использовались конструкции, не фиксированные на зубных рядах (межчелюстная фиксация на титановых винтах). Сравнение проводилось с контрольной группой, которую составили 20 практически здоровых людей.

Для обследования использовались общепринятые клинические, рентгенологические методы, индексная оценка гигиенического состояния полости рта и тканей пародонта. Забор цитологического материала у больных производили из пародонтального кармана с помощью мишени, переносили на стерильное обезжиренное стекло, где помещали несколько нативных проб десневой жидкости или содержимого пародонтальных карманов и высушивали. Для окрашивания мазков применяли набор Leukodif 200 (PLIVA-Lachema a. s. Чеш. Рес.). В цитограммах под микроскопом с объективом PZO 10 / 0,24 и окуляром

PZO 10Ч9 изучались популяции эпителиальных и со-единительно-тканных клеток.

Вариационно-статистическая обработка клинических показателей и данных цитологического исследования проведена общепринятыми для медико-биологических исследований методами (расчет средних арифметических величин, стандартное отклонения, ошибки репрезентативности для каждого параметра, сравнение средних величин по критерию Стьюдента) с помощью программного пакета Exel 5,0 (Microsoft), Statistica 6.0.

Результаты. При поступлении больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом на стационарное лечение у всех обследованных лиц отмечалась неудовлетворительная гигиена полости рта, а также высокое значение ИГ (индекса гигиены); значения ПИ (пародонтального индекса) соответствовали тяжёлой степени пародонтита, ПМА (папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса) — средней степени тяжести гингивита. При дальнейшем исследовании выявлено, что у больных с переломами нижней челюсти на фоне хронического генерализованного пародонтита при иммобилизации нижней челюсти двучелюстными назубными шинами гигиеническое состояние полости рта значительно ухудшается за счет образования зубного налета, преимущественно с оральной стороны зубов. На момент снятия шин, в 55% случаев было отмечено увеличение глубины пародонтальных карманов на 1 мм, значительное увеличение значений ИГ и ПМА-индекса, достоверных изменений ПИ не выявлено. Процент гнойновоспалительных осложнений переломов в данной группе составил 25%, а их переход в хроническую форму 15%. В группе больных, у которых использовался хирургический метод лечения (остеосинтез титановыми мини-пластинами без дополнительной межчелюстной фиксации), состояние гигиены полости рта на 30-й день лечения улучшилось, в среднем значения ИГ соответствовали удовлетворительной гигиене полости рта. Значения пародонтальных индексов достоверно не изменились. Кроме того, не выявлены изменения глубины пародонтальных карманов. Немаловажным фактом является то, что доля гнойно-воспалительных осложнений в данной группе была высокой и составила 33,3%, а переход в хроническую форму отмечался в 26,6% случаев. В группе больных, у которых иммобилизация отломков осуществлялась путем межчелюстной фиксации на титановых винтах, на момент снятия конструкций отмечалось незначительное ухудшение гигиены полости рта за счет зубного налета с оральной стороны зубов. Изменения глубины пародонтальных карманов не выявлено, значения гигиенического и пародонтальных индексов незначительно возросли (табл. 1). Процент гнойно-воспалительных осложнений течения переломов в данной группе составил всего 13%, а их переход в хроническую форму 6%.

У больных с переломами нижней челюсти на фоне хронического генерализованного пародонтита в первые дни после травмы отмечались изменения клеточного состава содержимого пародонтальных карманов по сравнению со здоровыми людьми. Так, количество нейтрофильных лейкоцитов у них значительно повышалось по сравнению с группой контроля, при этом большая часть клеток была полностью разрушена. Во всех цитограммах встречалась микробная флора: кокки в большом количестве, мицелий грибка, нити типа лептотрикса, палочки. Коли-

Таблица 1

Динамика средних значений ИГ, ПМА-индекса и ПИ у больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти в группах с различными способами иммобилизации (M±m)

Индексы

|

Группы (методы лечения, количество человек) |

1-3-й день |

ИГ 9-10-й день |

28-30-й день |

1-3-й день |

ПМА 9-10-й день |

28-30-й день |

1-3-й день |

ПИ 9-10-й день |

28-30-й день |

|

Контрольная группа, n=20 |

0,1±0,01 |

1,0±0,04 |

1,0±0,03 |

||||||

|

Двучелюстные на-зубные шины, n=30 |

2,25 ±0,05* |

2,55 ±0,05*■ |

2,75 ±0,07*◙◘ |

38,2 ±0,9* |

40,5 ±0,8* |

56,5 ±0,89*◙• |

4,24 ±0,12* |

4,80 ±0,12*■ |

4,89 ±0,08*■◘ |

|

Операция остеосинтез без дополнительной межчелюстной фиксации, n=15 |

2,16 ±0,06* |

1,67 ±0,06*◙ |

0,78 ±0,01*◙• |

38,0 ±0,8* |

20,3 ±0,7*◙ |

7,82 ±0,56*◙• |

4,68 ±0,08* |

4,70 ±0,14*■ |

4,70 ±0,9*■◘ |

|

Межчелюстная фиксация на титановых винтах, n=15 |

2,24 ±0,06* |

2,32 ±0,07*■ |

2,44 ±0,04■*◘ |

38,5 ±0,9* |

40,2 ±0,8*◙ |

45,0 ±0,76*◙• |

4,72 ±0,04* |

4,78 ±0,09*■ |

4,80 ±0,9*■◘ |

П р и м е ч а н и е : * – достоверные различия с контрольной группой (Р < 0,05); ◙ – достоверные различия по сравнению с группой больных при поступления (Р< 0,05); ■ – не выявлено достоверных различий по сравнению с группой больных при поступлении; • – достоверные различия по сравнению с группой больных на 9-10-й день лечения (Р<0,05); ◘ – не выявлено достоверных различий по сравнению с группой больных на 9-10-й день лечения.

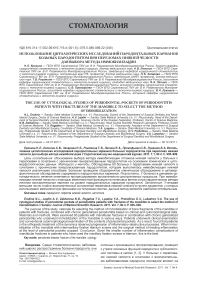

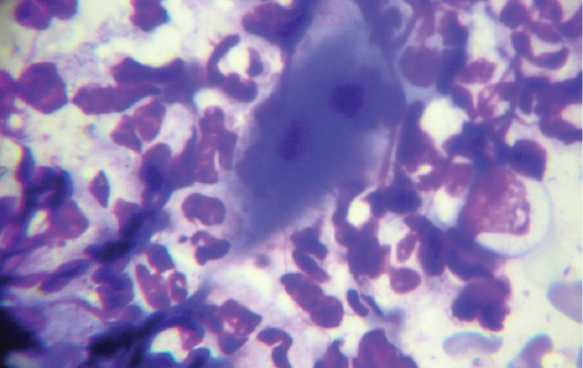

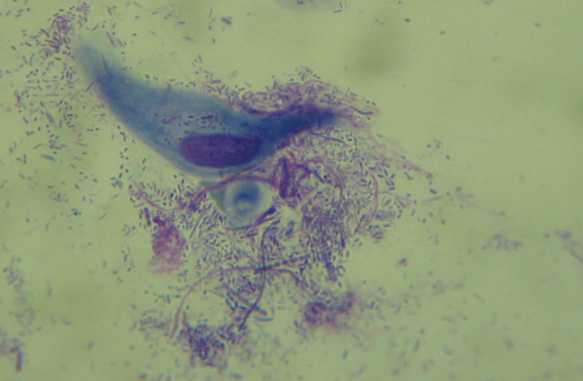

чество эпителиальных клеток в цитограммах обследованных больных с переломами нижней челюсти на фоне хронического генерализованного пародонтита до начала лечения также отличалось от группы здоровых людей. Патологический сдвиг эпителиальной популяции клеток содержимого пародонтальных карманов характеризовался увеличением в мазках эпителиоцитов с признаками дистрофии, деструкции, а также клеток, агрегированных в пласты на фоне уменьшения общего их числа. На цитограммах выявлялись соединительно-тканные волокна и клетки с веретенообразно вытянутой цитоплазмой — «эпителий кармана». Указанные изменения представлены на рис. 1–3.

В динамике ортопедического лечения количество нейтрофилов в содержимом пародонтальных карманов нарастало; увеличивалось и количество клеток с признаками лизиса. Общее количество моноцитов и лимфоцитов достоверно не изменилось на 28–30-й день лечения, однако заметно увеличилось количество лимфоцитов и моноцитов с признаками лизиса. Перечисленные изменения свидетельствует о нарастании воспалительно-деструктивных процессов в тканях пародонта. Общее количество эпителиоцитов к завершению ортопедического лечения на фоне воспалительно-деструктивных изменений в

Рис. 2. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Дегенеративно измененные нейтрофильные гранулоциты в большом количестве в поле зрения, эпителиоциты в содержимом пародонтальных карманов больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти

Рис. 1. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Коккобациллярная флора, нейтрофилы в содержимом пародонтальных карманов больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти

Рис. 3. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Пласт эпителиоцитов, коккобациллярная флора в содержимом пародонтальных карманов больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти

Таблица 2

|

Клеточные элементы |

Группы (методы лечения, количество человек) |

||||||||||

|

Контроль-ная группа, n=20 |

Двучелюстные назубные шины, n=30 |

Операция остеосинтез без дополнительной межчелюстной фиксации, n=15 |

Межчелюстная фиксация на титановых винтах, n=15 |

||||||||

|

Больные при поступлении |

Больные на 9-10-й день лечения |

Больные на 28-30-й день лечения |

Больные при поступлении |

Больные на 9-10-й день лечения |

Больные на 28-30-й день лечения |

Больные при поступлении |

Больные на 9-10-й день лечения |

Больные на 28-30-й день лечения |

|||

|

Нейтрофилы |

Всего клеток из них с признаками лизиса |

28,62 ±0,56 3,62 ±0,02 |

64,02 ±1,23* 28,03 ±0,67 |

66,04 ±1,56*• 30,01 ±0,98 |

69,02 ±2,12*•■ 32,02 ±0,23 |

63,03 ±1,01* 27,03 ±0,34 |

58,05 ±1,02*• 27,04 ±0,12 |

52,03 ±0,32*•■ 20,02 ±0,04 |

65,52 ±2,10* 27,93 ±0,45 |

62,0 ±0,27*• 28,05 ±0,53 |

58,05 ±1,23*•■ 23,52 ±0,67 |

|

Моноциты |

Всего клеток из них с признаками лизиса |

1,24 ±0,04 0,50 ±0,01 |

6,10 ±0,54* 4,71 ±0,06 |

6,28 ±0,34*◘ 4,81 ±0,04 |

6,82 ±0,03*◘□ 4,12 ±0,06 |

6,45 ±0,06* 3,81 ±0,03 |

5,23 ±0,08*• 2,21 ±0,01 |

4,89 ±0,06*•■ 2,22 ±0,02 |

4,78 ±0,65* 2,51 ±0,03 |

5,42 ±0,05*• 2,32 ±0,02 |

5,12 ±0,01*•■ 2,73 ±0,03 |

|

Лимфоциты |

Всего клеток из них с признаками лизиса |

1,62 ±0,03 0,62 ±0,01 |

5,40 ±0,03* 2,82 ±0,07 |

6,21 ±0,10*• 3,72 ±0,01 |

6,79 ±0,03*•■ 4,13 ±0,02 |

5,42 ±0,04* 3,71 ±0,02 |

5,23 ±0,04*• 2,51 ±0,21 |

4,52 ±0,02*•■ 4,13 ±0,05 |

4,79 ±0,24* 2,67 ±0,01 |

5,35 ±0,03*• 3,12 ±0,23 |

5,12 ±0,56*•■ 2,82 ±0,02 |

|

Эпителиоциты |

Всего клеток с признаками дистрофии с признаками деструкции |

65,6 ±0,56 6,4 ±0,18 5,8 ±0,38 |

25,33 ±0,23* 17,32 ±0,23 8,41 ±0,12 |

20,53 ±1,23*• 15,32 ±0,45 7,41 ±0,23 |

16,87 ±3,21*•■ 13,61 ±0,23 7,71 ±0,67 |

25,43 ±0,16* 18,30 ±0,34 5,67 ±0,13 |

31,33 ±0,98◘ 20,12 ±0,23 9,62 ±0,26 |

38,87 ±1,16◘□ 28,78 ±0,76 9,02 ±0,32 |

24,33 ±0,45* 29,32 ±0,12 7,41 ±0,24 |

28,34 ±0,65*• 26,01 ±0,34 6,90 ±0,54 |

33,91 ±1,54*•■ 23,02 ±0,23 7,04 ±0,48 |

П р и м еч а н и е : * – достоверно по сравнению с группой контроля (р<0,05), • – достоверно по сравнению с группой больных при поступлении (р<0,05), ◘ – недостоверно по сравнению с группой больных при поступлении (р>0,05), ■ – достоверно по сравнению с группой больных на 9-10-й день лечения (р<0,05), □ – недостоверно по сравнению с группой больных на 9-10-й день лечения (р>0,05)

Клеточный состав содержимого пародонтальных карманов больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти в динамике различных методов лечения (M±m%)

тканях пародонта было снижено. Эпителий отторгался пластами, отмечено увеличение агрегированных в пластах эпителиоцитов по сравнению с данным показателем до лечения, увеличилось число эпителиоцитов с признаками деструкции, дистрофии. Изменения в исследованной популяции эпителиоцитов десневой жидкости связаны с воспалительным процессом в тканях пародонта, ослаблением процесса ороговения эпителиоцитов и увеличением митотической активности эпителия десны.

При хирургическом методе лечения отмечается обратная картина. Количество лейкоцитов, ведущего маркера острофазовой реакции, в содержимом паро-донтальных карманов к 28–30-му дню лечения значительно уменьшается, изменяется характер распределения клеток, снижается количество лейкоцитов в состоянии лизиса. Содержание в препаратах содержимого пародонтальных карманов у данных пациентов большого процента сохранённых лейкоцитов, моноцитов и увеличение количества лимфоцитов относительно данных показателей группы сравнения свидетельствовало об активации иммунного ответа, отсутствии прогрессирования воспалительно-деструктивных процессов и включении клеточного звена иммунитета.

Количество эпителиоцитов в содержимом паро-донтальных карманов с течением времени существенно увеличилось, выявляется тенденция к очаговому распределению клеточных элементов, при этом отмечено уменьшение агрегированных в пластах клеток. Явления дегенерации и дистрофии эпителиальной выстилки уменьшались, о чем свидетельствует снижение доли эпителиоцитов с признаками дистрофии и деструкции в содержимом пародонтальных карманов по сравнению с началом лечения. Все это свидетельствует о ремиссии хронического генерализованного пародонтита в данной группе больных.

При изучении цитограмм содержимого пародон-тальных карманов больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом, у которых для иммобилизации отломков использовалась межчелюстная фиксация на титановых винтах, отмечалось снижение количества нейтрофильных лейкоцитов содержимого па-родонтальных карманов к 28–30-му дню лечения по сравнению с пациентами, для иммобилизации нижней челюсти которых использовались двучелюстные назубные шины. Однако их значения были выше, чем у больных, которым проводилось хирургическое лечение переломов. Количество клеток с признака- ми лизиса в цитограммах пациентов данной группы превышало показатели больных при хирургическом методе лечения, однако было существенно ниже, чем у больных, для иммобилизации отломков нижней челюсти которых использовали двучелюстные назубные шины. Количество эпителиоцитов в содержимом пародонтальных карманов у пациентов данной группы на 9–10-й день и на 28–30-й день лечения увеличилось. Явления дегенерации и дистрофии эпителиальной выстилки у данных больных существенно уменьшились по сравнению с началом лечения (табл. 2).

Обсуждение. По данным литературы, у больных с пародонтитом при переломах нижней челюсти под влиянием назубных шин происходит прогрессирование воспалительно-деструктивных процессов в тканях пародонта [3–5] . Проведенное нами исследование подтвердило имеющие литературные данные. Так, при клиническом обследовании и изучении цитограмм содержимого пародонтальных карманов у больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом в динамике ортопедического лечения выявлено прогрессирование воспалительно-деструктивных процессов, переход хронического воспалительного процесса в стадию обострения. В результате травмирующего воздействия, являющегося стрессорным, запускался провоспалительный каскад, приводящий к изменению функциональной активности клеточных структур, т.е. развивалось опосредованное воспаление на уровне зубодесневого соединения. У больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти активируются иммунокомпетентные клетки пародонтального кармана (моноциты, нейтрофилы, лимфоциты). Активация местного иммунного ответа способствует развитию деструктивных процессов на уровне зубодесневого соединения и альвеолярной кости [2, 3, 5, 10].

Нами впервые проводилось клиническое исследование и изучался состав десневой жидкости при иммобилизации нижней челюсти с помощью межчелюстной фиксации на титановых винтах, а также при хирургическом лечении без межчелюстной фиксации. Выявлено купирование воспалительных явлений на уровне пародонтальных карманов у больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом. При этом меньшее число гнойно-воспалительных осложнений мы отмечали в группе больных, у которых использовали межчелюстную фиксацию на титановых винтах.

Заключение. На основании клинических и ци-томорфологических данных доказана целесообразность использования межчелюстной фиксации на титановых винтах при лечении больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом.

Список литературы Использование цитологических исследований пародонтальных карманов больных пародонтитом при переломах нижней челюсти для выбора метода иммобилизации

- Лепилин А. В. Профилактика и патогенетическое лечение гнойно-инфекционных осложнений травматических повреждений костей лица: автореф. дис... д-ра мед. наук. М.: ММСИ им. Н.А. Семашко, 1995. 43 с.

- Лепилин А. В., Ерокина Н.Л. Оптимизация лечения больных с переломами нижней челюсти в сочетании с воспалительными заболеваниями пародонта//Дентал юг. Краснодар, 2008. № 1059. С. 28-32.

- Ерокина Н.Л. Современные методы обследования и обоснование патогенетического лечения воспалительных заболеваний пародонта у больных с переломами нижней челюсти: автореф. дис.... д-ра мед. наук. Волгоград: Волг ГМУ, 2009. 44 с.

- Гавриленко М. С. Комплексное воздействие на ткани пародонта при лечении больных с переломами нижней челюсти: автореф. дис.... канд. мед. наук. Пермь: Пермский гос. мед. ун-т, 1999. 16 с.

- Рединова Т.Л., Колесников С. Н. Влияние шин на состояние твердых тканей зубов и пародонт у больных с переломами челюстей//Стоматология. 1998. № 1. С. 42-44.

- Комплексное изучение механизмов развития хронического воспаления при пародонтите/Т.П. Иванюшко, Л. В. Ганковская, Л. В. Ковальчук [и др.]//Стоматология. 2000. №4. С. 13-16.

- Барер Г.М. Использование параметров десневой жидкости в клинике болезней пародонта: метод, рекомендации/сост.: Г.М. Барер, В. В. Кочержинский, Э.С. Халитова. М.: Изд-во МГМСУ, 1989.33 с.

- Барер Г. М. Кочержинский В. В., Халитова Э. С. Десне-вая жидкость: состав и свойства//Стоматология. 1986. № 4. С. 86-90.

- Григорьян А. С, Грудянов А. И. Ключевые звенья патогенеза заболеваний пародонта в свете данных цитоморфо-метрического метода исследований//Стоматология. 2001. № 1. С. 5-8.

- Быков В.А. Функциональная морфология эпителиального барьера слизистой оболочки полости рта//Стоматология. 2003. №3. С. 12-17.