Использование данных дистанционного зондирования земли при картографировании структуры почвенного покрова урболандшафтов

Автор: Гордиенко О.А., Холоденко А.В., Манаенков И.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 122, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты картографирования структуры почвенного покрова ключевого участка “Университетский” в пределах г. Волгограда. В качестве объектов исследования выбрана южная часть территории Советского и северная часть Кировского районов города. Ключевой участок имеет площадь 15 км2. Основным методом исследования ключевого участка было картографирование с применением данных дистанционного зондирования Земли в программе QGIS и маршрутных наземных исследований. В качестве дистанционной информации использовались космические снимки высокого разрешения. Картографирование структуры почвенного покрова участка базировалось на подходах Строгановой М.Н. и Сухачевой Е.Ю. Для картографирования видов дневной поверхности территории ключевого участка использовался автоматизированный метод с ручным обучением. Названия почв и техногенных поверхностных образований даны по Классификации и диагностике почв России 2004 г. с дополнениями, а также WRB (2022). По результатам картографирования создана почвенная карта-схема ключевого участка, отражающая особенности структуры почвенного покрова, пространственного распределения отдельных типов (подтипов) почв и техногенных поверхностных образований (масштаб 1 : 50 000), содержащая 19 единиц легенды. Почвенный покров ключевого участка отражает структуру и характер землепользования и представляет собой разнообразие естественных и антропогенных почв. Среди антропогенных почв выделены различные агроземы, а также агрокаштановые почвы. Собственно городские почвы представлены урбостратоземами, стратоземами компостно-гумусовыми и стратоземами гумусовыми урбистратифицированными. Среди естественных почв отмечены каштановые почвы разного гранулометрического состава и степени солонцеватости, приуроченные к овражно-балочной сети и прилегающим водоразделам. Восточная часть участка представлена аллювиальными светло- и темногумусовыми мергелистыми почвами разной степени нарушенности. Таким образом, составленная почвенная карта-схема может послужить основой для разработки крупномасштабной почвенной карта-схемы для всей территории г. Волгограда. Это позволит эффективно решать задачи территориального планирования при осуществлении работ по озеленению и благоустройству городской территории.

Почвенное картографирование, урбопедокомбинации, городские почвы, дешифрирование космоснимков

Короткий адрес: https://sciup.org/143184323

IDR: 143184323 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-122-194-228

Текст научной статьи Использование данных дистанционного зондирования земли при картографировании структуры почвенного покрова урболандшафтов

Урбанизация – это явление глобального масштаба. По данным ООН, с 2008 г. доля городского населения стала преобладать над сельским (UN, 2018). В настоящий момент 80% всего населения Европы сосредоточено в городах, при этом ежегодные темпы изъятия земель и перевод их в городские составляет 920 км2 (EEA, 2009). Почвы являются ключевым компонентом городской экосистемы. Картографирование городских почв представляет собой проблему из-за сложности городского рельефа. В городах существует множество форм землепользования, таких как исторические центры, промышленные предприятия, рекреационные территории, жилые районы, сельскохозяйственные зоны, земли запаса и т. д. Картирование городских почв с позиций учения Фридланда считается сложной и комплексной задачей и в полной мере не применимо для антропогенно-преобразованных и собственно городских почв, поскольку естественный почвенный покров (ПП) является континуальным образованием, где физическими разрывами выступают выходы горных пород (Фридланд, 1972). Дороги, различные строения в городах являются причиной разрыва генетических связей между компонентами. В результате чего ПП из континуального переходит в дискретный. Как следствие, ПП более не функционирует как единая система, а разбивается на отдельные ареалы почв и несвязанных между собой урбопедоком-бинаций (Сухачева, Апарин, 2019). Пространственная изменчивость городских почв вносит значительный вклад в эту сложность и педоразнообразие, поэтому для картографирования структуры почвенного покрова (СПП) городских территорий рекомендуется использовать комплексный подход для изучения всего городского ландшафта (исследования на местности, учет функционального зонирования и исторические аспекты развития городской территории, а также данные дистанционного зондирования Земли).

При анализе отечественного и зарубежного опыта картогра- фирования почв урбанизированных территорий установлено, что авторы использовали различные методические подходы. Часть авторов в качестве основы картирования использовали принцип, учитывающий функциональное зонирование (Ананко и др., 2024; Герасимова, Богданова, 2021; Прокофьева и др., 2000; Vialle, Giampieri, 2020; Schleusz, 1998; Franck-Néel et al., 2015; Гордиенко и др., 2019; Кулик и др.,2015; Власов и др., 2017; Еремченко, 2016; Шестаков и др, 2014; Kalmanova, Matiushkina, 2018). Это особенно актуально при картографировании крупных городов, поскольку в них существенно различаются темпы и интенсивность городской застройки и разнообразие почвенно-экологических условий. Картографирование на основе функционального зонирования, по нашему мнению, малоэффективно, поскольку в реальности не отражает СПП. Опыт картографирования СПП отмечен для г. Санкт-Петербург, Братислава и Иновроцлав (Апарин, Сухачева, 2014; Сухачева, Апарин, 2019; Сухачева и др., 2019; Charzynski et al., 2017; Pindral et al., 2022; Sobocká, et al., 2021). Авторы при реализации крупно- и среднемасштабного картографирования СПП прибегали к изучению ПП на отдельных тестовых участках и в дальнейшем экстраполировали полученную информацию на всю территорию города. Таким образом, для создания карты СПП г. Волгограда необходимо провести детальное изучение почв на тестовых (ключевых) участках, охватывающих большинство встречающихся в городе функциональных зон.

Целью работы является создание карта-схемы СПП среднего масштаба ключевого участка “Университетский” в Советском и Кировском районах г. Волгограда на основе новых принципов картографирования почв урбанизированных пространств.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования был выбран ключевой участок “Университетский”, расположенный в Советском районе г. Волгограда. Ключевой участок имеет площадь 15 км2.

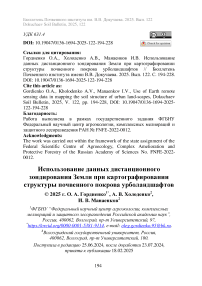

Природные условия ключевого участка. Территория расположена на правом берегу р. Волга, в нижнем ее течении, на юго-востоке Европейской части России. Большая часть размещена на южном окончании Приволжской возвышенности. Разница высот составляет 120 м (30–150 м). Участок расположен между балками Купоросной на севере и Григоровой на юге. После окончания ВОВ б. Купоросная была полностью засыпана. Одним из главных факторов, влияющих на преобразование рельефа, как всего г. Волгоград, так и ключевого участка, является инженернохозяйственная деятельность человека, а именно благоустройство городской территории, рост промышленно-гражданского строительства. Трансформация естественного рельефа связана также с вертикальной планировкой территории, засыпкой оврагов, устьев рек. Все эти процессы приводят к нарушению поверхностного стока атмосферных вод, изменению режима грунтовых вод. Следовательно, общая тенденция трансформации рельефа Волгограда – нивелировка территории. Так, в зоне городской застройки за последние 50 лет полностью ликвидировано более 90 км оврагов. На территории ключевого участка выделено три вида покрытий дневной поверхности: 36.2% площади участка (5.4 км2) заняты под агроценозы и травянистую растительность, 3.6 км2 (23.8%) – запечатанные поверхности, 3.9 км2 (26.2%) представлены древеснокустарниковой растительностью, на водные объекты приходится 2.1 км2 (13.8%). Точность проведенной классификации 95% (Kappa Coefficient) (рис. 1, табл. 1).

Участок расположен в сухостепной зоне. Средние температуры воздуха января и февраля до -8 °С, наиболее теплыми месяцами являются июль и август со среднемесячной температурой +23 °С и +24 °С соответственно. Среднегодовая температура воздуха составляет 8.1 °С, среднемноголетнее количество осадков – 350 мм.

Почвообразующие породы ключевого участка неоднородны. Согласно геологической карте (ГГК-200/1), подстилающие породы представлены отложениями среднего эоцена (пески, алевриты с прослоями песчаников и глин), верхнего эоцена (мергели, глины), олигоценовыми глинами и глинистыми алевритами, а также хвалынскими глинами в восточной части участка (Геологическая карта СССР, 1968).

Таблица 1 . Матрица ошибок классификации (% и пиксели)

Table 1. Matrix of classification errors (% and pixels)

|

Результат классификации (в числителе в %, в знаменателе в пикселях) |

||||||

|

классы |

всего пикселей |

ошибки |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

omission |

commission |

|

|

Способ максимального правдоподобия (κ = 0.95) |

||||||

|

87.5 |

2.1 |

6.9 |

0.7 |

12.5 |

9.4 |

|

|

203172 |

964 |

7369 |

12621 |

29079/232251 |

20954/224126 |

|

|

0.8 |

97.1 |

0.1 |

0.5 |

2.9 |

20.4 |

|

|

1780 |

43654 |

88 |

9333 |

2208723 |

1296/44950 |

11201/54855 |

|

11.1 |

0.3 |

93.0 |

0.01 |

6.9 |

20.8 |

|

|

25774 |

123 |

99489 |

161 |

7457/106946 |

26058/125547 |

|

|

0.7 |

0.5 |

0.0 |

98.8 |

1.2 |

0.1 |

|

|

1525 |

209 |

0 |

1802461 |

22115/1824576 |

1734/1804195 |

|

Примечание. 1 – запечатанные поверхности; 2 – древеснокустарниковая растительность; 3 – агроценозы и травянистая растительность; 4 – водные объекты.

Note. 1 – sealed surfaces; 2 – tree and shrub vegetation; 3 – agrocenoses and herbaceous vegetation; 4 – water bodies.

Долины балок заняты естественной древесно-кустарниковой растительностью (байрачные леса), которая представлена дубом кленом и тополями. Растительность песков различная и определяется степенью их зарастания. На подвижных песках растет песчаный овес ( Avena strigosa Schreb ), на неразвеваемых – тысячелистник обыкновенный ( Achillea millefolium L ), василек песчаный ( Centaurea arenaria L ), полынь песчаная ( Artemisia arenaria L ). Наиболее широко распространенными и часто встречающимися семействами растений в пределах урбанизированных частей города являются амарантовые ( Amaranthаceae ), вьюнковые ( Convolvulaceae ), злаковые ( Poaceae ), коноплевые ( Cannabaceae ), сложноцветные ( Asterаceae ) (Зеленое кольцо, 1964). Рекреационные территории характеризуются наличием древеснокустарниковых видов, типичных для данных климатических условий, а также газонной растительностью, которая может быть как в удовлетворительном состоянии, так и в неудовлетворительном (зарастание рудеральными видами, большие проплешины на участке из-за вытаптывания).

Рис. 1 . Карта-схемы объекта исследования: 1 – местоположение почвенных разрезов; 2 – виды покрытий дневной поверхности (зеленым – древесно-кустарниковая растительность; желтым – агроценозы и травянистая растительность; черным – запечатанные поверхности); 3 – карта рельефа территории; 4 – фрагмент геологической карты M-38-XXXIII: (Pg 3 -N 1 ) mk – низы среднего миоцена (майкопская серия – глины, глинистые алевриты); Рд ^ т - средний эоцен (мечеткинская свита -пески, алевриты с прослоями песчаников и глин); Рд 3 к - верхний эоцен (киевские слои - мергели и глины); QIuhv1 - хвалынские отложения глин, супесей и песков.

Fig. 1. Schematic map of the research object: 1 – location of soil pits; 2 – types of day surface coatings (green – woody and shrubby vegetation; yellow – agrocenoses and herbaceous vegetation; black – sealed surfaces); 3 – relief map of the territory; 4 – geological map fragment M-38-XXXIII: (Pg 3 -N 1 ) mk – lower Middle Miocene (Maikop series – clays, clayey siltstones); Рд 2 т - middle Eocene (Mechetkino Formation - sands, siltstones with interlayers of sandstones and clays); Рд^к - upper Eocene (Kiev layers -marls and clays); QIIIhv1 - Khvalyn deposits of clays, sandy loam and sands.

Основным методом исследования ключевого участка “Университетский” было картографирование с применением данных ДЗЗ и маршрутных наземных исследований. В качестве дистанционной информации использовались космические снимки высокого разрешения. Для определения дешифровочных признаков использовались данные дистанционного зондирования Земли космоснимков естественных цветов со спутника QuickBird, находящихся в свободном доступе в глобальной сети Интернет (google.ru/maps). Геоинформационная обработка осуществлялась в программах QGIS и Surfer. Картографические материалы представлены в проекции UTM (зона 38N), система координат WGS84.

При изучении антропогенно-преобразованных СПП использовалась методология и методы, применяемые для почвенного картографирования трансформированных территорий (Апарин, Сухачева, 2009, 2013; Жоголев и др., 2014; Козловский, Горячкин, 1993; Мартыненко и др., 2007; Почвенное картирование, 2012; Сорокина, 2006; Фридланд, 1972; Lagacherie, McBratney, 2006; Антропогенные почвы, 2003). Картографирование ПП участка базировалось на подходах Строгановой М.Н. и Сухачевой Е.Ю. (Почва, город, экология, 1997; Сухачева, 2021). При реализации подхода Строгановой М.Н. на участке были выделены функциональные зоны, внутри которых при детальном полевом обследовании и, опираясь на методологию Сухачевой Е.Ю., были определены СПП.

Для картографирования видов дневной поверхности территории ключевого участка использовалось программное обеспечение ENVI (автоматизированный метод с ручным обучением) (Савин, 2013; Chen et al., 2014). Для идентификации различных компонентов на снимках использовались прямые и косвенные дешифровочные признаки. К прямым относятся визуально различимые объекты, к косвенным – функциональное зонирование территории, цветовая гамма и структура рисунка на космических снимках.

Почвенные разрезы закладывались во всех функциональных зонах на территории участка для выявления особенностей СПП. Почвы и техногенные поверхностные образования (ТПО) классифицированы по Классификации и диагностике почв России 2004 г. с дополнениями (Классификация…, 2004; Полевой…, 2008; Хит- ров, Герасимова, 2021, 2022; Прокофьева и др., 2014), WRB 2022 г. (IUSS, 2022).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

До середины XX в. территория ключевого участка “Университетский” представляла собой естественные степные ландшафты и надпойменную террасу. Антропогенное воздействие, по данным архивных карт, отмечено в наличии дороги, соединяющей село Бекотовка (ныне часть Советского и Кировского районов г. Волгограда) и г. Царицын. Бекетовка была основана в середине XVIII в. в районе балки Пахотина. В 1919 г. включена в состав Царицынской губернии. С 1931 г. – в черте г. Сталинграда. Жители села занимались хлебопашеством, огородничеством и бахчеводством.

На аэрофотоснимках 1942 г. на территории участка отчетливо выделяются пахотные участки, как облесенные стокорегулирующими, прибалочными и полезащитными лесополосами, так и без защиты лесных полос. Восточная часть участка близ правого берега р. Волги характеризуется наличием земель, отданных под дачную и индивидуальную застройку.

По данным космического снимка 1965 г. пахотные земли в северной части участка отвели под личные хозяйства и дачи. Восточная часть участка за 20 лет с 1943 по 1965 гг. существенным образом трансформировалась. Были построены жилые, производственные здания, Сталинградский метизный завод и Обувная фабрика, были проложены транспортные коммуникации, а также организован дендрарий “ВНИАЛМИ”. В западной части на территории с/х земель были организованы большие площади садов с садо-защитными лесными полосами.

В конце XX в. пахотные земли, сады, а также часть дендрария постепенно вывели из оборота, а на их месте были построены торговый центр, Волгоградский государственный университет, а также разрешена дачная и индивидуальная жилая застройка.

Рис. 2. Космо- и аэрофотоснимки ключевого участка “Университетский” в разные исторические периоды.

Fig. 2. Space and aerial images of the Universitetsky key site in different historical periods.

При картографировании почвенного покрова ключевого участка использовался комбинированный подход М.Н. Строгановой и Е.Ю. Сухачевой. Концепция Строгановой базируется на том, что формирующим фактором развития почвенного покрова является землепользование, что отражается на системе функционального зонирования. Сухачевой Е.Ю. при почвенном картографировании г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области использовался термин “почвенного урбанизированного пространства” (ПУП), которое характеризуется рядом признаков: дискретность и четкие геометрические формы ареалов. Почвенное урбанизированное пространство представляет собой комбинации ареалов почв и ТПО в различных соотношениях, т. е. образуя урбопедокомбина-ции (Сухачева, 2021).

На ключевом участке “Университетский” было заложено 16 разрезов и 20 прикопок (рис. 3). Приведена характеристика типов СПП ключевого участка и определены их основные дешифровочные признаки (таблица 2).

Таблица 2. Дешифровочные признаки компонентов городской экосистемы и ее состояния (антропогенные, антропогенно-преобразованные почвы и ТПО)

Table 2. Decoding attributes of urban ecosystem components and its condition (anthropogenic, anthropogenic-transformed and technogenic soils)

|

СПП |

Основные дешифровочные признаки |

Примеры СПП ключевого участка «Университетский» |

||

|

космоснимок |

тип СПП |

|||

|

1965 г. |

2022 г. |

|||

|

Естественные СПП |

||||

|

Интразональные |

Балки . Отличительный признак такой системы на космических снимках – древовидный рисунок изображения |

ПП: каштановые квазиглееватые (Gleyic Kastanozems (Loamic)), стратоземы светло- и темногумусовые (Eutric Solimovic Arenosols / Eutric Solimovic Regosols)) в днище балок. |

||

|

Азональные |

Песчаные массивы . Из-за разного содержания гумуса и степени зарастания они отличаются преобладанием темных и светлых оттенков |

ПП: псаммоземы (Arenosols (Ochric)), пески (Protic Arenosols)), гумусовые почвы (Eutric Arenosols (Ochric)). |

||

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

СПП |

Основные дешифровочные признаки |

Примеры СПП ключевого участка «Университетский» |

||

|

космоснимок |

тип СПП |

|||

|

1965 г. |

2022 г. |

|||

|

Антропогенно-преобразованные СПП |

||||

|

Постагрогенные |

Залежи . Участки выделяются правильными геометрическими формами и серозеленой окраской |

^^^^Illlllllllllllllllllll^^ |

ПП: агрокаштановые постагрогенные, агроземы типичные, аккумулятивно-карбонатные, глинистоиллювиальные постагрогенные (Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic)) |

|

|

Лесомелиоративные |

Облесение песков . Своеобразный геометрический четкий рисунок – полосатые ряды деревьев темно зеленого цвета |

f^t^^ |

ft wftft WW'V^ V ^M |

ПП: псаммоземы гумусовые (Eutric Arenosols (Ochric)), |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

СПП |

Основные дешифровочные признаки |

Примеры СПП ключевого участка «Университетский» |

||

|

космоснимок |

тип СПП |

|||

|

1965 г. |

2022 г. |

|||

|

Лесных питомников |

Сады с садозащитными полосами – своеобразный геометрический четкий рисунок – полосатые (ряды) квадраты кварталов темно-серого цвета мозаично точечной структуры |

ПП: агроземы типичные постагрогенные. Под садозащитными полосами агроземы типичные постагрогенные турбированные (Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic)) |

||

|

Агролесомелиоративные |

Пашня с узкими полезащитными лесными полосами – ежегодно обрабатываемые и используемые под посев сельскохозяйственных культур, многолетние травы земли, по границам которых высажены узкие полосы зеленого цвета с темной тенью в опушках |

ПП: агроземы типичные и аккумулятивно-карбонатные. Под лесными полосами агроземы типичные и аккумулятивно-карбонатные постагрогенные турбированные (Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic)) |

||

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

СПП |

Основные дешифровочные признаки |

Примеры СПП ключевого участка «Университетский» |

||||

|

космоснимок |

тип СПП |

|||||

|

1965 г. |

2022 г. |

|||||

|

Планируемая жилая застройка (земли запаса) |

Пустыри Участки выделяются неправильными геометрическими формами, мелкоячеистым или бесструктурным рисунком. Запечатанность участков варьирует от 0 до 10%. |

1 1 |

ПП: антропогенные и естественные почв разной степени нарушенности – урбокаштановые почвы (Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic, Technic)), урбоаллювиальные почвы (Eutric Fluvisols (Technic)), урбостратоземы (Urbic Technosols), гумусовые урбистратифицированн ые почвы (Regosols (Technic). |

|||

|

Свалок |

Свалки. Распознаются по разноцветной хаотичной структуре рисунка фотоизображения. |

^ШаМ |

* ч*^ |

ПП отсутствует. В местах замусоривания фиксируются различные артифабрикаты (артииндустраты, артиурбистраты) (Urbic Garbic Technosols)). |

||

|

ф 4 ' |

||||||

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

СПП |

Основные дешифровочные признаки |

Примеры СПП ключевого участка «Университетский» |

||

|

космоснимок |

тип СПП |

|||

|

1965 г. |

2022 г. |

|||

|

Урбанизированные (селитебные) |

Жилой сектор. Структура рисунка ячеистая. Запечатанность участков варьирует от 35 до 65%. |

§w ■. x В Bi |

ПП: под насаждениями и газонами стратоземы гумусовые урбистратифицирова нные и стратоземы компостно-гумусовые (Phaeozems (Novic, Technic)), в комплексе с литостратами экранированными (Ekranic Technosols) под зданиями и урбостратоземами типичные (Urbic Technosols) на участках без растительности. |

|

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

СПП |

Основные дешифровочные признаки |

Примеры СПП ключевого участка «Университетский» |

||

|

космоснимок |

тип СПП |

|||

|

1965 г. |

2022 г. |

|||

|

Рекреационнопарковые |

Рекреационные территории. Распознаются по ячеистому рисунку с зелеными участками разделенными тропиночной и пешеходной сетью. Запечатанность участков варьирует от 4 до 45%. |

На 1943–1965 гг. отсутствовали на ключевом участке |

шд |

ПП: стратоземы компостно-гумусовые (Phaeozems (Novic, Technic)) с сохранившимися горизонтами каштановых почв (Cambisols (Technic)). |

|

Промышленные |

Промышленная зона. Рисунок геометрически-правильный темно-серого и серого цвета. Запечатанность участков варьирует от 80 до 100%. |

но |

?,,\.^ |

ПП: урбостратоземы техногенные (Urbic Technosols (Transportic)) в комплексе с литостратами, нередко сильно захламленными и загрязненными (Ekranic Technosols). |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

СПП |

Основные дешифровочные признаки |

Примеры СПП ключевого участка «Университетский» |

||

|

космоснимок |

тип СПП |

|||

|

1965 г. |

2022 г. |

|||

|

Автомагистральные |

Асфальтированные дороги . Рисунок прямолинейновытянутый или искривленный, четкий. Цвет серый, однородный, рисунок объекта. Газоны. Выделяются геометрической формой, мелкоячеистым или бесструктурным рисунком и зеленым фототоном. Запечатанность участков варьирует от 90 до 100%. |

Г V* |

ПП: литостраты экранированные (Ekranic Technosols), стратоземы гумусовые урбистратифициро-ванные (Technosols (Mollic)) и стратоземы компостно-гумусовые (Phaeozems (Novic, Technic)). |

|

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

СПП |

Основные дешифровочные признаки |

Примеры СПП ключевого участка «Университетский» |

||

|

космоснимок |

тип СПП |

|||

|

1965 г. |

2022 г. |

|||

|

Агроурбанизиро-ванные |

Индивидуальное строительство. Структура рисунка ячеистая. Цвет разнообразный. Крыши зданий красного, зеленого, синего, бежевого цвета, палевые и бежевые цвета проселочных дорог. Запечатанность участков варьирует от 25 до 50%. |

^ ~’^'^^ 586 |

ПП: в тропиночных сетях, дорогах и под зданиями литостраты экранированные и урбостратоземы типичные (Ekranic и Urbic Technosols). На земельных участках стратоземы компостно-гумусовые (Phaeozems (Novic, Technic)) и агро- каштановые почвы (Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic)) |

|

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

СПП |

Основные дешифровочные признаки |

Примеры СПП ключевого участка «Университетский» |

||

|

космоснимок |

тип СПП |

|||

|

1965 г. |

2022 г. |

|||

|

Агроурбанизиро-ванные |

Дачные участки. Структура рисунка ячеистая. Отличие от зоны участков индивидуального строительства заключается в меньших площадях зданий и общей. Запечатанность участков варьирует от 10 до 40%. |

ПП: в тропиночных сетях, дорогах и под зданиями литостраты экранированные и урбостратоземы типичные (Ekranic и Urbic Technosols). На земельных участках агрокаштановые почвы (Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic)). |

||

|

Монопочвенные |

Кладбища , в большинстве случаев дешифрируют по прямым признакам – видны ограды, дорожки, ряды могил. |

ПП: некроземы (Necrosols) (Greinert, Kostecki, 2024; Morandi et al., 2018). |

||

На территории ключевого участка выделены естественные типы СПП (интразональные, азональные).

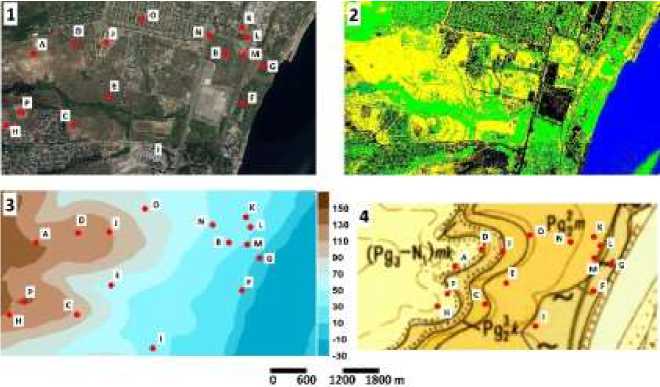

Интразональные . Байрачные и балочные леса относятся к интразональным ландшафтам, формирующиеся в условиях, резко отличающихся от зональных природных комплексов, развитых в плакорных условиях, соответствующих климатической норме данной местности. Почвенный покров представлен различными каштановыми квазиглееватыми почвами (Gleyic Kastanozems (Loamic)) и стратоземами светло- и темногумусовыми (Eutric Solimovic Arenosols / Eutric Solimovic Regosols)) в днище балок.

Азональные . К азональным ландшафтам в границах ключевого участка относится территория песчаного массива “Лысая гора”. В массиве отмечены ареалы псаммоземов (Arenosols (Ochric)), гумусовых почв (Eutric Arenosols (Ochric)) и песков (Protic Arenosols) (рис. 3A).

На территории ключевого участка выделены две группы антропогенно-преобразованных СПП: антропогенно-измененные и антропогенные.

Антропогенно-преобразованные СПП. В рамках ключевого участка к данной группе отнесены следующие типы: лесомелиоративные, агрогенные, лесные питомники, агролесомелиоративные. Также выделяются пустыри и свалки. Они относятся к антропогенно-измененным, потому что в них присутствуют как естественно-поверхностно измененные, так и антропогенные почвы и ТПО.

Постагрогенные . На территории исследуемого ключевого участка отмечено небольшое количество обрабатываемых земель. При переходе в залежь поля зарастают травянистой растительностью, в результате образуются постагрогенные почвы. Со временем границы постагрогенных СПП стираются, и только по наличию морфологических признаков (остатки пахотного горизонта, резкие границы, припашка) в профиле можно четко указывать на их распашку ранее. Почвенный покров представлен агрокаштановыми постагрогенными почвами, агроземами аккумулятивно-карбонатными постагрогенными и агроземами типичными поста-грогенными (Haplic Kastanozems (Aric)) и Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic)) (рис. 3B-C).

Лесомелиоративные. На территории песчаного массива “Лысая гора” небольшими ареалами выделены участки бывших открытых песков, закрепленные массивами из сосны. За полувековой период в псаммоземах под действием древесной растительности сформировался протогумусовый горизонт (W), мощностью до 5–7 см, благодаря чему в настоящий момент они отнесены к гумусовому подтипу отдела слаборазвитых почв (рис. 3D).

Почвы лесных питомников . Питомники на ключевом участке закладывались в начале 50-х годов прошлого века. В настоящий момент насаждения на этих участках практически полностью выпали, однако, геометрия пространства сохранила свою преимущественно прямоугольную форму. При переходе в залежь сады зарастают травянистой растительностью, насаждения частично выпадают, в результате образуются различные ташеты по-стагрогенных почв с различной мощностью подстилки и дифференциацией пахотного горизонта. Почвенный покров как в межполосном пространстве, так и под садозащитными полосами представлен агроземами постагрогенными (рис. 3E).

Агролесомелиоративные . Особенность данного типа СПП заключается в ограничении почвенных ареалов лесными полосами (Зинченко и др., 2020). Почвенный покров межполосного пространства представлен агрокаштановыми почвами, агроземами аккумулятивно-карбонатными и агроземами типичными (Haplic Kastanozems (Aric)) и Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic)). Внутри лесных полос ПП представлен агроземами аккумулятивно-карбонатными постагрогенными турбированными (Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic, Ochric)).

Планируемая жилая застройка (земли запаса). Между функциональными зонами на территории ключевого участка выделены большие площади запущенного, заброшенного пространства. Эти территории в границах ключевого участка приурочены к I террасе правого берега р. Волги. Растительность представлена следующими древесными породами: ива, ясень, вяз. Среди многолетних травянистых растений широко распространен тростник (Phragmítes). Особенностью данного типа СПП является наличие как естественно-поверхностно преобразованных, так и антропогенных почв и ТПО. Почвенный покров состоит из антропогенных и естественных почв разной степени нарушенности – урбокашта-новые почвы (Haplic Kastanozems (Aric) или Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic)), урбоаллювиальные почвы (Eutric Fluvisols (Technic)) (рис. 3F), урбостратоземы типичные (Urbic Technosols), гумусовые урбистратифицированные почвы (Regosols (Technic, Transportic)). Для всех исследуемых почвенных профилей отмечено наличие в верхней части маломощного (до 5 см) признака ur, образованного аккумуляцией пылеватых частиц и твердого бытового мусора. В настоящий момент можно выделить следующие виды антропогенного воздействия: замусоривание территории, строительные работы, запечатывание территории, а также изъятие плодородного гумусированного материала. Вскипание мелкозема от HCl отмечается с поверхности. Антропогенные включения представлены преимущественно бытовым и строительным мусором. В разрезах, непосредственно примыкающих к урбанизированным частям города, отмечено отсутствие верхних гумусовых горизонтов и замена их на антропогенные горизонты (UR, RAur, Arh,ur) (рис. 3G).

Свалки. В местах складирования мусора фиксируются ар-тифабрикаты (артииндустраты, артиурбистраты) (Urbic Garbic Technosols) (рис. 3H). Для них характерно наличие слоя, образованного аккумуляцией твердого бытового мусора. Вскипание от HCl отмечается с поверхности. Антропогенные включения представлены преимущественно бытовым и строительным мусором. На участках между свалками почвенный покров представлен естественно-поверхностно преобразованными урбокаштановыми почвами. В них отмечено отсутствие верхних гумусовых горизонтов и замена их на антропогенные горизонты (RAur, Aur или UR).

Антропогенные типы СПП различаются по составу и своей структурной организацией. Для урбанизированных территорий введено понятие технопедокомбинаций (Сухачева, Апарин, 2019). Для них отмечена дискретность ПП и наличие в составе ТПО, которые и обуславливают причины дискретности и разрыва связей.

Рис. 3. Почвенные разрезы на исследуемом ключевом участке. Примечание . THM – technogenic hard material (плотный техногенный непроницаемый материал).

Fig. 3. Soil pits in the study area. Note . THM – technogenic hard material (dense technogenic material).

Урбанизированные. На исследуемой территории древесная растительность создается путем посадки разнообразных видов деревьев, характерных для озеленения в городах сухостепной зоны, таких как тополь, вяз, акация и сирень. Состояние растительности нормальное. Почвенный покров в новых и старых жилых кварталах существенно различается. Так, в старой застройке травяной покров на значительной части территории отсутствует или находится в крайне угнетенном состоянии, почвы преимущественно урбостратоземы типичные (Urbic Technosols) и гумусовые урби-стратифицированные почвы (Regosols (Technic)), под зданиями и дорогами литостраты экранированные (Ekranic Technosols). В современных жилых кварталах организуются специальные зеленые зоны с газонами и древесными насаждениями. Почвы – стратозе-мы гумусовые урбистратифицированные и стратоземы компостногумусовые (Phaeozems (Novic, Technic)) (рис. 3I–J), в комплексе с литостратами экранированными (Ekranic Technosols) под зданиями.

Рекреационно-парковые . На территории ключевого участка к таким территориям можно отнести бульвар Волгоградского государственного университета. Древесная растительность представлена дубами, робиниями и вязами. Почвенный покров представлен стратоземами компостно-гумусовыми (Phaeozems (Novic, Technic)) с сохранившимися горизонтами типичных каштановых почв (Cambisols или Kastanozems (Technic)).

Промышленные . В границы ключевого участка входит территория Волгоградского метизного района. Деревья высажены вдоль проезжей части и по периметру завода, а также на прилегающих площадках. Преобладают вязы ( Ulmaceae ), ясень ( Oleaceae ). Для всех древесных насаждений характерна пониженная жизненность (Тихонова, Холоденко, 2021). Почвенный покров представлен преимущественно урбостратоземами техногенными (Urbic Technosols (Transportic)) (рис. 3K). В зеленых зонах страто-земами компостно-гумусовыми (Phaeozems (Novic, Technic)) (рис. 3L). Среди ТПО отмечены литостраты техногенные (Technosols (Transportic)), а также экранированные (Ekranic Technosols) (рис. 3M).

Автомагистральные . Основными породами, высаживаемыми вдоль дорог, являются тополя ( Oleaceae ) и вязы (Ulmaceae). Напочвенный покров представлен газонами. Почвы под газонами стратоземы компостно-гумусовые (Phaeozems (Novic, Technic)), а также урбостратоземы компостно-гумусовые (Technosols (Mollic)). Под непроницаемым покрытием фиксируются литостраты экранированные различного гранулометрического состава (Ekranic Technosols (Transportic)) (рис. 3N).

Агроурбанизированные . К данному типу СПП отнесено индивидуальное и дачное строительство. В зоне индивидуальной жилой застройки на земельных участках почвы представлены стратоземами компостно-гумусовыми (Phaeozems (Novic, Technic)) и агрокаштановыми почвами (Haplic Kastanozems (Aric)) и Eutric Cambisols (Aric, Protocalcic)) (рис. 3O). Почвы в тропи-ночных сетях, дорогах и под зданиями – урбостратоземы и литостраты (Ekranic и Urbic Technosols). Для дачной зоны в компонентном составе ПП отмечены агрокаштановые почвы, а также ТПО под зданиями.

Монопочвенные. Ареалы одной почвы. В пределах ключевого участка это некроземы (Necrosols) (Greinert, Kostecki, 2024; Morandi et al., 2018) на кладбищах (рис. 3P).

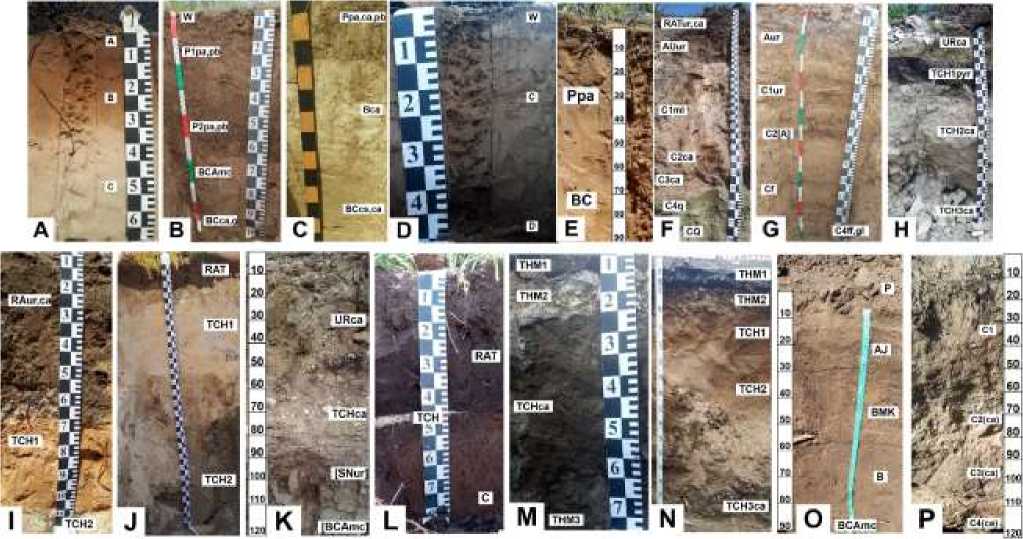

Таким образом, на основе анализа процентного соотношения площадей почвенных ареалов и ТПО, геометрии почвенных контуров и характера их распределения была составлена почвенная карта-схема ключевого участка (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почвенный покров ключевого участка “Университетский” в настоящее время характеризуется преобладанием антропогенных почв и ТПО. Среди антропогенных почв выделены различные аг-роземы, а также агрокаштановые почвы. Собственно городские почвы представлены урбостратоземами в старой жилой застройке. В современных жилищных кварталах ПП представлен стратозе-мами компостно-гумусовыми с газонной растительностью и литостратами экранированными под асфальтом и зданиями. Локально выделены монопочвенные образования – некроземы, а также ТПО, к которым относятся различные артифабрикаты (артииндустраты, артиурбистраты) в местах свалок, а также литостраты техногенные под зданиями и дорогами.

12 И13 MH M15 16 M17 M18

Рис. 4. Почвенная карта-схема ключевого участка “Универститетский” М 1 : 50 000.

Fig. 4. Soil map-scheme of the key site “Universitetsky” M 1 : 50 000.

Легенда к почвенной карте ключевого участка

Естественные СПП: 1 – каштановые типичные и квазиглеева-тые; стратоземы светло- и темногумусовые; 2 – псаммоземы; гумусовые почвы; пески; 3 – псаммоземы гумусовые.

Антропогенно-преобразованные СПП: 4 – агроземы типичные, агроземы аккумулятивно-карбонатные, агрокаштановые; 5 – агроземы аккумулятивно-карбонатные постагрогенные турбированные; 6а – аг-роземы типичные постагрогенные; 6б – агроземы аккумулятивно-карбонатные постагрогенные турбированные 7 – каштановые урби-стратифицированные; 8 – аллювиальные светло- и темногумусовые ур-бистратифицированные.

Антропогенные СПП: 9 – некроземы; 10 – урбостратоземы техногенные; урбостратоземы химически загрязненные; литостраты техногенные; литостраты экранированные; 11 – агрокаштановые; лито- страты техногенные; литостраты экранированные; 12 – агрокашта-новые; литостраты экранированные; 13 – урбостратоземы; стратозе-мы гумусовые урбистратифицированные; литостраты экранированные; 14 – стратоземы гумусовые урбистратифицированные; гумусовые урбистратифицированные; стратоземы компостно-гумусовые; литостраты экранированные; 15 – натурфабрикаты; артифабрикты; 16 – стратоземы компостно-гумусовые; погребенные каштановые почвы; литостраты экранированные; 17 – литостраты экранированные; стратоземы компостно-гумусовые; 18 – вода.

Пример среднемасштабного картографирования с использованием комбинированного подхода (наземные исследования с применением аэрокосмической и спутниковой информации) на ключевом участке “Университетский” в Волгограде подтверждает возможность выделения древесной, кустарниковой и газонной растительности, естественных, антропогенных и техногенных групп почв и их комплексов, а также определение границ и площадей запечатанных почв.

Эта информация помогает оценить текущее состояние, разрабатывать и реализовывать целенаправленные мероприятия по охране окружающей среды и улучшению городской среды. Полученные результаты могут послужить основой для создания крупномасштабной почвенной карты для всей территории г. Волгограда.