Использование детских военно-патриотических игр в физическом и патриотическом воспитании детей и молодежи в 1930–1940 годах

Автор: Кривко Я.П.

Журнал: Учебный год.

Рубрика: История подготовки подрастающего поколения к защите родины

Статья в выпуске: 2 (80), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проведен историко-педагогический обзор практик использования детских военно-патриотических игр в физическом и патриотическом воспитании детей и молодежи в 1930-1940 годах в СССР. Охарактеризованы виды военно-патриотических игр, специфика игровой военно-патриотической деятельности во внеурочное время, в летних детских лагерях, в разнообразной оборонно-спортивной работе.

Военно-патриотические игры, физическое и патриотическое воспитание, военные игры в России, специфика игровой военно-патриотической деятельности в ссср, внеклассная работа по физическому воспитанию, военно-патриотические игры в летних детских лагерях

Короткий адрес: https://sciup.org/14133713

IDR: 14133713

Текст обзорной статьи Использование детских военно-патриотических игр в физическом и патриотическом воспитании детей и молодежи в 1930–1940 годах

В связи с защитой суверенитета страны актуальным всегда было патриотическое воспитание подрастающего поколения во взаимосвязи с физическим развитием детей и молодежи, формированием у них навыков начальной военной подготовки в увлекательной форме, воспитанием чувства патриотизма, любви к Родине.

Изучение историко-педагогических источников показывает, что в СССР вопросам патриотического воспитания уделялось большое внимание. В частности, в 1930-х годах актуализируется понятие коммунистической морали, включавшей в себя, как писал И.А. Каиров, советский патриотизм, интернационализм, атеизм, сознательную дисциплину [10, с. 332]. В воспитании советского патриотизма видели одну из основных задач советской школы, которая должна была воспитать подлинных интернационалистов, горячо любящих свою социалистическую Родину, ясно осознающих свою ответственность за судьбу Родины, за оборону ее границ [там же, с. 334]. Для выполнения этой миссии школьники и пионеры должны были готовить себя с детства к защите Родины. Возможности игр в этом направлении были особенно уместны.

Интерес к военным играм существовал с времен древней Греции, древнего Рима, например, во время отдыха воины в игровой форме имитировали взятие крепости или укрепления. Игры с военным содержанием в СССР разделялись на подвижные – средство развития организованности, дисциплинированности, смелости, честности, чувства товарищества [10, с. 76] и малоподвижные или коллективно-интеллектуальные [7, с. 23]. В качестве интеллектуальных игр рассматривали комнатные игры, спокойные игры и т.п., которые не предполагали активных физических действий. Советские педагоги первой половины ХХ века отмечали важность спокойных игр, подчеркивая, что подобные игры обусловлены требованиями производства, обороны, нового быта, необходимостью развивать умения наблюдать, произвольно сосредотачивать внимание, напрягать волевые усилия [7, с. 23]. Среди малоподвижных игр выделяли игры с элементами соревнования во внимании, исследовательского характера, с отгадыванием задуманного, литературнотворческие и др. При этом содержание игр предполагало и включение в них военно-патриотического содержания. Например, состязание в со- ставлении списка имен политических деятелей – друзей и врагов СССР [7, с. 27], игры с карточками, лото и др.

В то же время, в России идея военных игр была не нова. Как писал А.П. Кузьминский, долгое время в качестве военной игры, позволявшей в домашних условиях разрабатывать стратегию и тактику боя, рассматривались шахматы. В конце XVIII века появились специальные шахматы для имитации военного сражения. Для этого использовалась большая доска, более сложная, «…на которой треугольники, квадраты и линии изображали некоторые местные предметы, как-то реки, озера, города, крепости и т.п.; для представления войск употреблялись особые шашки, коих значение согласовано было с некоторыми свойствами пехоты, конницы и артиллерии», а правила игры подчинялись основным правилам тактики боя [9, с. 8]. Со временем эта игра усовершенствовалась (особый интерес к ней был проявлен в Германии – прусские офицеры посвящали ей все свободное от службы время), в 1836 году правила военной игры были переведены с немецкого языка на русский и переработаны применительно к особенностям русской армии. Публикация подробных инструкций к военным играм и продажа материалов к их проведению, способствовало их популяризации среди самых разных слоев населения, в том числе и среди учащейся молодежи.

Интересен тот факт, что у А.П. Кузьминского в перечне необходимых принадлежностей к игре, помимо топографического плана театра действий, условных знаков или шашек, изображающих войска, масштабов для определения дальности выстрелов и движения войск, таблиц для отметки убыли, понесенной во время боя, были кости, «…для решения сомнительных случаев, не подлежащих точному расчету» [там же, с. 17].

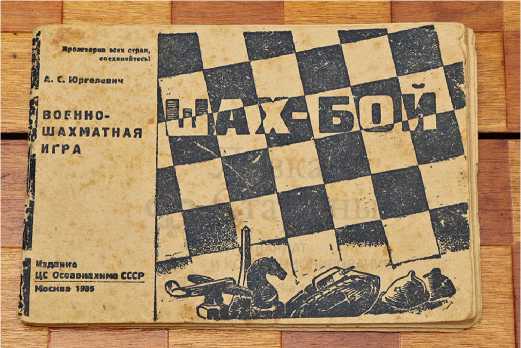

Подобная игра была перенята и в Советском союзе. Так, в 1930-х годах существовала военнотактическая игра, изобретенная рабочим А.С. Юргелевичем «Шах-бой».

Она знакомила играющих с тактическими свойствами отдельных родов войск в их взаимодействии, развивая военно-тактическую сообразительность, интерес к военным знаниям [14, с. 3]. В ней фигуры уже обозначали элементы современной первой половине ХХ века армии – бойцов, пулеметы, конницу, пушки, танки, самолет и штаб [14, с. 8]. Шахматная доска также имела признаки топографических особенностей местности. Правила игры соответствовали специфике фигур, например, пушка действует во всех направлениях, имея радиус действия, она не занимает позиции врага, поражая его «огнем» на расстоянии, конница действует шагом, галопом, карьером, рысью и т.д.

Специфика времени накладывала отпечаток на игровую деятельность, организуемую со детьми. Так, увлеченность населения Советского Союза азбукой Морзе, привело ее изучение в детскую игру. В журнале «Затейник» (1934 г.) опубликованы правила игры «Домино-Морзе» для детей с 10 лет, составленной на основании материалов Института детского движения. В ней вся азбука Морзе (буквы, цифры и кавычки) разделены на таблички по степени трудности; игроки должны в процессе игры освободиться от имеющихся карточек [3, с. 31]. При этом происходило обучение и закрепление знаний азбуки.

В СССР существовало много подвижных игр, во многом они обусловливались задачами физкультурной работы школы, которую увязывали с военной подготовкой. Подчеркивалось, что в работе по физическому воспитанию детей следовало «…повседневно указывать учащимся на то, что для защиты нашей великой Родины от врагов, для развития ее культуры и хозяйства необходимы здоровые всесторонне развитые люди» [10, с. 431]. На уроках физкультуры и во внеурочной деятельности предполагалось осуществление начальной военной и допризывной подготовки.

В «Педагогике» (1936 г). М.М. Пистрак писал о тесной связи физического воспитания с общей задачей коммунистического воспитания, о важности качеств, развиваемых физкультурой для подготовки бойца красной Армии, т.е. «…для поднятия обороноспособности нашего Союза» [11, с. 71]. В этой связи учащиеся должны были осваивать военно-прикладные задания соответственно своему возрасту, в том числе в игровой форме.

В рамках внеклассной работы по физическому воспитанию проводилась работа по санитарной обороне среди учащихся, в которой были выработаны нормы учащихся на значок «БГСО» («Будь готов к санитарной обороне»). В спортивные игры рекомендовалось включать упражнения военно-прикладного характера, а именно метание ручной гранаты [7, с. 41]. В сборнике «Игры, спортивные развлечения и пляски на летней площадке» (1929 г.), выпущенном в серии «Воспитаем здоровую молодежь», для детей 13 – 15 лет выделялись игры охотничье-разведыва-тельного порядка, спортивные игры. Например, игра «Лисица», «Испортить телеграф фашистов», «Дипломатический курьер» [7, с. 12]. Они должны были проводиться на местности, с естественными преградами и препятствиями: «… здешний район изобиловал оврагами, рытвинами, канавами, непроходимыми чащами и болотам» [8, с. 4].

Особое внимание в довоенный период уделялось работе в летних лагерях, в которых организация военно-патриотических игр была наиболее эффективна. Итоги приобщения детей к обороне и защиты Родины печатались в детских периодических изданиях. В 1930-х годах организовывались не просто пионерские лагеря в привычном современному читателю виде, а именно военно-прикладные. В журнале «Пионер» (1931 г.) был напечатан обширный материал о работе таких лагерей в Москве и Московской области. Основная работа в них была направлена на то, чтобы пионеры могли наблюдать врага, защитить себя и население от отравляющих веществ, оказать санитарную помощь газоотравленным и раненым бойцам, восстановить связь, собрать сведения о врагах [5, с. 15]. Игра «в войну» всячески популяризовалась, особенно на фоне усугубляющейся внешнеполитической ситуации к концу 1930-х годов: «Во сне я часто видел себя бойцом, беспощадно сражающимся с врагами за нашу дорогую родину», писали в «Пионерской правде» в 1940 году в материалах по работе летних боевых лагерей [6]. В этом же году к Всесоюзному дню физкультурника были массово проведены военно-патриотические игры пионеров и школьников по союзным республикам, а также всесоюзные оборонные соревнования.

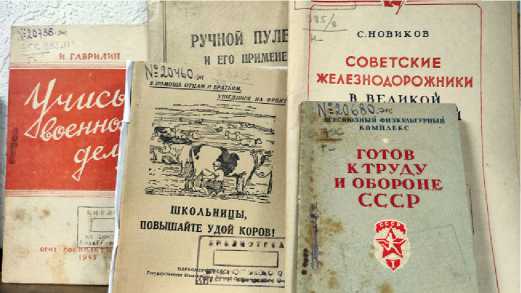

Для распространения военно-патриотических игр выпускались специальные книги, брошюры, печатались статьи в газетах и журналах. Публикуются тексты таких игр, как «Игры юных пилотов» (Н.А. Бабаев, 1937 г.), «Бой эскадр» (А.В. Татринов, 1941 г) и многих других, сборники «Военные игры юных пионеров» (1937 г.), «Военизированные игры и походы школьников» (Л.А. Данков, 1941 г.) и т.д., что позволяло организовывать военно-патриотические игры по всему Советскому Союзу.

В 1941 году по решению ЦК ВЛКСМ издательство «Молодая гвардия» и Детиздат начали выпускать массовые листовки, посвященные пропаганде военно-физкультурных навыков у детей и молодежи, как одну из «…наиболее доходчивых, оперативных и боевых форм большевистской печати» [13, с. 1]. Под девизом «Листовки – в массы!» предлагалось комплектовать библиотечки из листовок однотипной тематики, вывешивать их в магазинах, на стадионах, в школах, техникумах и т.д., популяризировать имеющиеся в продаже листовки в местных газетах, на радио, вывешивать аншлаги о продаже листовок. Однако, начало войны прервало эту деятельность.

Великая Отечественная война вывела воен- но-патриотические игры на новый уровень. Масштаб катастрофы был настолько велик, что для Победы над врагом привлекалось все население, в том числе и дети. Военно-патриотические игры стали тем элементом педагогической работы, благодаря которому детям доносили в доступной форме важную информа- цию, которая могла спасти жизнь им и окружа- ющим.

Книги, изданные в 1941-1945 гг.

Так, в 1942 году под эгидой Исполнительного комитета Союза обществ красного креста и красного полумесяца СССР выходит небольшая по объему книга (всего 16 листов) «В тылу врага», в которой излагались правила проведения массовой санитарно-оборонной игры. Целью игры была санитарная подготовка пионеров и школьников для их активного участия в обслуживании раненых бойцов Красной Армии, партизанских отрядов, эвакогоспиталях и т.д. Предполагалось, что проведение игры будет осуществляться на местности, чтобы иметь возможность прививать физкультурные навыки, чтобы на фоне действий партизанского отряда максимально приближено к боевым условиям изучить вопросы оказания первой помощи, выноса раненых с поля боя и т.п. [2, с. 3]. Сама игра предполагала передвижение на местности от одного пункта к другому согласно карте, выданной участникам. В игре предполагался «посредник» – вожатый, комсорг или учащийся, сдавший нормы на значок ГСО, которые следили за выполнением заданий, следуя за участни- ками, фиксировали результаты и выдавали задания по ходу игры (например, неосторожно вышедшей на открытую местность группе объявить начало «обстрела» и выбрать «раненого», проследить как оказана медицинская помощь). Подобная игра стала основой для послевоенных игр в СССР, например, конкурса санпостов, зарницы и т.д. В 1943 году выходит брошюра с положением о проведении военно-тактической игры «Борьба с десантом» [12], которая была предназначена также для детей и школьников, что свидетельство- вало о важности военно-патриотических игр в стране на государственном уровне.

Во время войны в тыловых районах работали детские военизированные лагеря. Масштаб их деятельности был, безусловно, меньше, чем до войны, но это не умаляло их значимость. Об одном из таких лагерей, организованном под Астраханью, писали в «Пионерской правде» в 1942 году. Лагерь планировалось открыть на три смены для учащихся 3, 4 и 5-х классов. В первой половине дня пионеры привлекались к полевым работам в колхозе, а вечером – занятия военным делом: изучение винтовки, пулемета, учиться разведке [4]. В детской периодике в годы войны печатались правила игр, которые максимально отображали реальные военные действия. Например, игра «Атака ДЗОТа», в которой необходимо доползти к ДЗОТу и прикрыть бойницу рукой [1], «Бой в лесу» – игра для зимнего леса по обнаружению «противника» и захвату «неприятельского» флага, взятия в плен «вражеских» бойцов [15] и т.д.

Таким образом, проводимая в СССР в предвоенные и военные годы работа по организации военно-патриотических игр среди пионеров и школьников была масштабной, поддерживалась государством и показала высокие результаты в реальных боевых условиях. Благодаря военно-патриотическим играм была осуществлена массовая допризывная подготовка подрастающего поколения, что стало весомым вкладом в разгром немецко-фашистских захватчиков и в Победу в Великой Отечественной войне. Участие в военно-патриотических играх фор- мировано у детей и молодежи установки на ценности патриотизма и служения Отечеству, защиты Родины, что стало ценностной основой массового героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны.