Использование физико-химических методов в исследованиях технологии строительства в средневековой Абхазии и проблемы датировки

Автор: Требелева Г.В., Юрков Г.Ю., Горлов Ю.В., Цвинария И.И., Агумаа А.С., Кайтан Ш.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается химический состав связующего раствора, используемого для строительства крепостей и храмов в Абхазии. Технология строительства рассматривается как возможный хронологический маркер. Установлено, что в сооружениях более раннего периода использовался преимущественно известковый раствор. В римский период все сооружения были возведены с применением известкового раствора, характерного для римских технологий строительства. Растворы более поздних эпох содержат незначительную примесь песка (до 1/4). Затем доля песка увеличилась, достигнув 1/3 (храм Анакопии 11-го века). В структурах 15-17 веков соотношение песка и извести составляет около 1: 1. В некоторых случаях песок существенно доминирует над извести, но этот тип раствора не является самостоятельным типом и должен рассматриваться как следы срочного ремонта, когда достаточное количество извести было недоступно.

Средневековые памятники абхазии, технологии строительства, химический состав связующей компоненты, проблемы датировки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328595

IDR: 14328595

Текст научной статьи Использование физико-химических методов в исследованиях технологии строительства в средневековой Абхазии и проблемы датировки

В рамках совместного российско-абхазского проекта в 2010 г. Институтом археологии РАН и Институтом гуманитарных исследований Абхазской академии наук им. Д. Гулиа были начаты комплексные работы по изучению архитектурных остатков средневековых памятников на территории Республики Абхазия. Несмотря на многолетние и многочисленные изыскания, проводившиеся на территории республики еще с XIX в., часть памятников не исследовалась совсем, а большинство – лишь поверхностно и бессистемно ( Бгажба , 1967; 2004. С. 15, 16). Многие вопросы, в том числе и датировка памятников, остаются на сегодняшний день нераскрытыми.

Сохранность средневековых памятников Абхазии поражает: высота стен некоторых построек достигает порой 9 м! Естественно, что относительно точно датировать памятники до проведения на них более или менее масштабных раскопок не представляется возможным. Однако была предложена идея выделить сооружавшиеся в одно время постройки на основе анализа химического состава образцов связующего раствора в кладках крепостей и храмов. За основу взято предположение, что химический состав связующего раствора в кладке стен одновременных памятников будет относительно одинаков, а разновременных – существенно отличаться друг от друга.

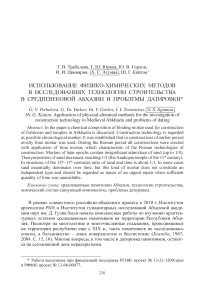

В 2010 г. были проведены археологические разведки в прибрежной части Сухумского района Республики Абхазии и на приграничной к Сухумскому району части Гульрипшского района (вдоль р. Келасур) (рис. 1). В ходе археологических разведок обследовано 19 объектов, из которых 11 памятников относятся к «Келасурской стене» (2 участка Келасурской стены, 8 башен, считающихся ее частями, а также крепость Багмаран вдоль восточного берега р. Келасур). Позднее был проведен и опубликован подробный анализ полученных результатов ( Требелева и др., 2012. С. 169–178).

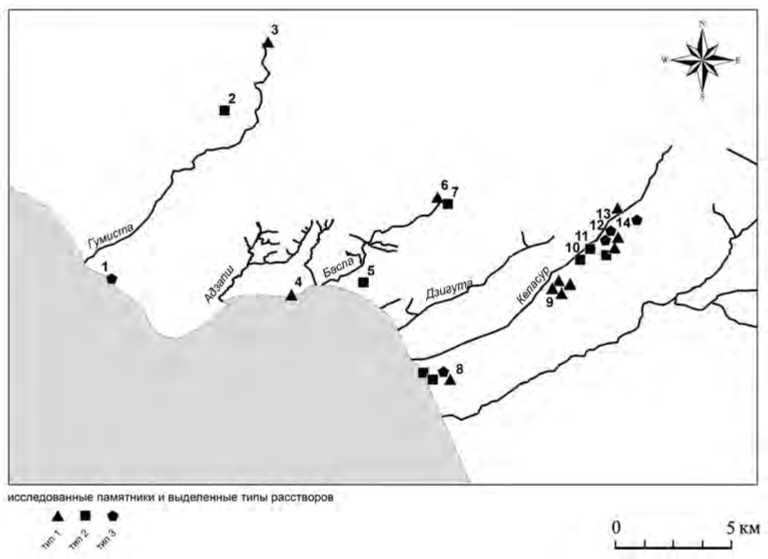

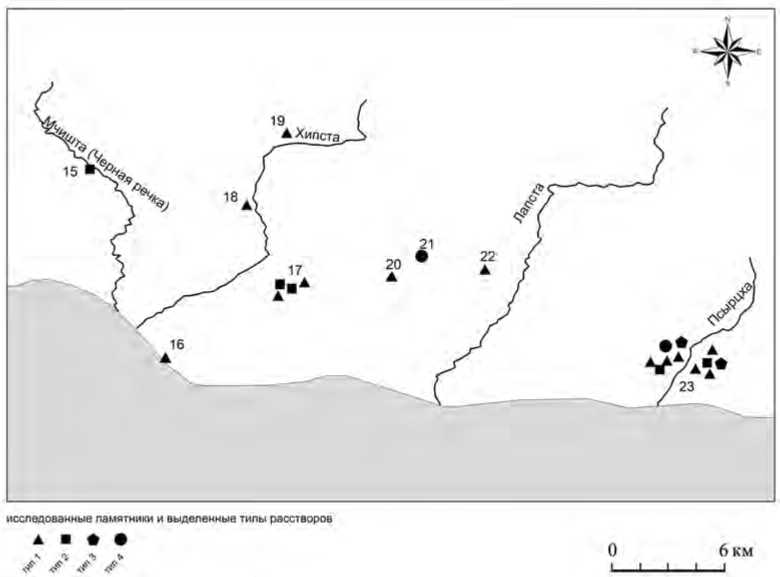

В 2011 г. разведки проводились в Гудаутском районе республики (рис. 2). Исторически, особенно если говорить о раннем периоде истории, данная территория входила в иное государственное образование (Абазгия), нежели территория современного Сухумского района (Апсилия). Несомненно, главной крепостью Абазгии была Анакопия. Но кроме нее известны еще четыре раннесредневековые крепости, а также ряд храмов и дворцов. В 2012 г. были проведены обследования в Гагрском районе (рис. 3), территория которого могла относиться к Абазгии или Санигии. В литературе на этот счет существуют разные точки зрения ( Анчабадзе , 2010. С. 236–247). Так или иначе в Гагрском районе расположено несколько крупных раннесредневековых центров с крепостными сооружениями и храмами: Бзыбская крепость, Пицундское городище, крепость Нитика (крепость Абаанта в г. Гагры), Хашупсинская крепость, Цандрыпшский храм, храмовый комплекс Алахадзых. Пицундское городище и Нитика существовали еще в античное время. Недалеко от Хашупсинской крепости также находится могильник античного времени, что, скорее всего, может служить подтверждением того, что и Хашупсинская крепость, если не как крепость, то как поселение, могла существовать в более ранний период.

Анализируя результаты определения химического состава связующего раствора из кладок оборонительных сооружений Гагрского и Гудаутского районов, с учетом ранее полученных в Сухумском районе результатов, были выделены пять типов растворов по соотношению основных компонентов – песка и извести:

-

1) менее одной четверти песка, в основе раствора известь;

-

2) соотношение песка и извести примерно пополам;

-

3) одна треть песка и две трети извести;

-

4) в основе раствора песок, извести около одной трети;

-

5) 100 % извести.

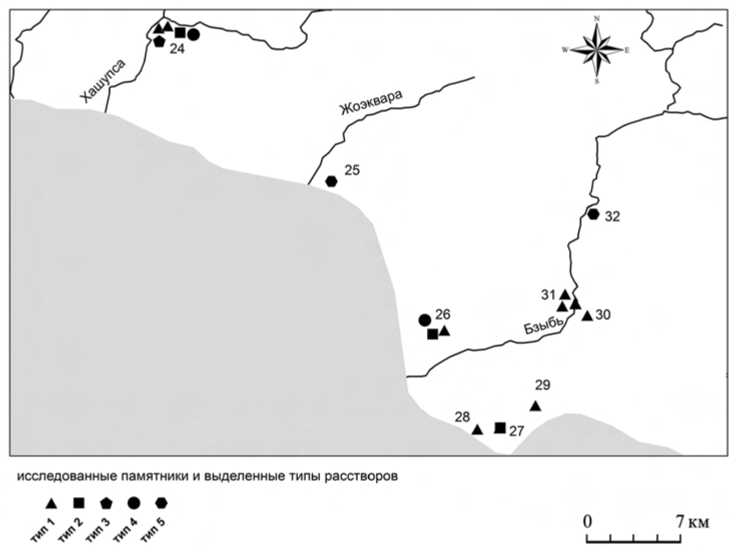

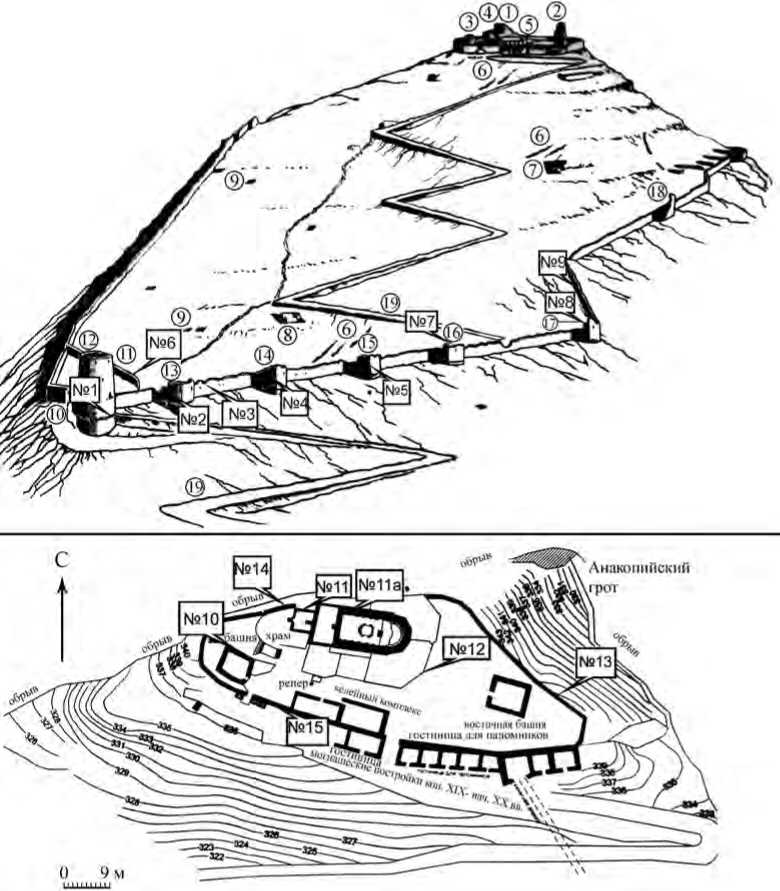

Очень показательным и важным стал анализ данных, полученных из крепости Анакопия, как, во-первых, одного из главных раннесредневековых памятников Абазгии, а во-вторых, частично исследованной археологически.

Рис. 1. Памятники, исследованные в 2010 г. Цифрами обозначены выделенные группы растворов

Археологическими раскопками, проведенными в 1950-е гг. в башнях южной стены второй линии обороны, установлены основные разновременные культурные слои. Первый слой может быть отнесен к X–XII вв., второй – к VIII–IX вв. Третий слой в целом – основной строительный слой башен и стен второй линии обороны; он относится к VII в. Внутри крепости была также изучена небольшая церковь XI в. зального типа с выступающей полукруглой апсидой ( Трапш , 1975. С. 88–148; Бердзенишвили, 2010; Агумаа и др. , 2011. С. 5–17).

На данной крепости из разных ее участков взято в общей сложности 16 образцов (рис. 4). В целом присутствует четыре из пяти выделенных типов (отсутствует только тип 5 – чистая известь). Если обратить внимание на распределение этих типов, то становится очевидным, что все образцы, взятые из стен крепости, не просто повторяют один и тот же тип раствора, но почти полностью его воспроизводят. Расхождение в соотношении между компонентами составляет всего 1 %. Так, к примеру, образец № 21 (западный край цитадели) имеет соотношение компонентов: Са 86 % / Si 14 %; образец № 18 (вторая линия обороны, стена, перекрывающая вход за башней 1 на дорогу к цитадели): Са 86 % / Si 14 %; образец № 15 (стена второй линии обороны в районе первой бойницы между башнями 2 и 3): Са 87% / Si 13 %; образец № 20 (стена второго уровня на стыке южной и западной стен): Са 86 % / Si 14 %. Все эти образцы

Рис. 2. Памятники, исследованные в 2011 г. Цифрами обозначены выделенные группы растворов относятся к первому типу раствора. Образцы из башен и внутрикрепостных строений относятся к иным типам. При этом между ними также наблюдаются отдельные случаи совстречаемости, вплоть до полного совпадения в соотношениях между компонентами (башни 4 и 5). Два типа раствора (2 и 3) обнаружено и в храме.

В целом разнообразие типов на крепости вполне ожидаемо – крепость однозначно возводилась в несколько строительных этапов. Далее нельзя исключать ремонтные работы, которые явно приходилось проводить защитникам крепости. Да и здание церкви в процессе своего существования претерпевало те или иные перестройки. Подробный анализ и интерпретацию полученных результатов еще предстоит сделать. На данном этапе исследований отметим представляющийся очень важным факт: первый тип раствора обнаружен в кладке всех основных стен, которые по археологическим данным датируются VII в. Он отсутствует в кладке Анакопийского храма, строительство которого относится к XI в. Наличие двух разных типов раствора в кладке храма объяснимо возможными более поздними перестройками и/или ремонтными работами. Самое главное, что в целом наблюдается воспроизводимость типов раствора и их совстречаемость между собой. Это еще раз подтверждает, что

Рис. 3. Памятники, исследованные в 2012 г. Цифрами обозначены выделенные группы растворов выбранный метод исследования оправдывает себя и может характеризовать технологии строительства.

При интерпретации полученных результатов анализов нельзя обойти вниманием выделенный тип 5 – раствор на чистой извести, без примесей песка. Этот образец получен в единственном числе и из единственного памятника, датируемого римским временем, – ворот крепости Нитика (крепость Абаанта в г. Гагры).

На другом античном городище (Пицундском) взять образцы связующего раствора из архитектурных остатков римского времени не удалось – все они находятся ниже дневной поверхности, а закладка шурфов не проводилась. Все образцы с Пицундского городища относятся к периоду средневековья. На данном городище взято несколько меньшее количество образцов, нежели на Анакопийском. Связано это, во-первых, с худшей сохранностью крепостных сооружений и с большей степенью их реставрации и консервации современными растворами. На Пицундском городище зафиксированы два основных типа раствора: 1-й и 2-й, что однозначно может маркировать разные этапы строительства и возможные ремонты. Первый тип раствора был получен из образцов, взятых у самого основания стен, фактически у современной дневной поверхности. Второй тип присутствует на внутрикрепостных строениях

Рис. 4. Анакопийская крепость.

План с указанием мест взятия аналитических проб связующего раствора и во взятом на высоте человеческого роста образце из восточной стены, служащей оградой музея.

Одна из крупнейших крепостей Абхазии – крепость Хашупсы (Шамба, 1974. С. 65, 66; Хрушкова, 2002. С. 185, 186). На ней взято девять образцов (четыре с нижнего уровня и пять – с верхнего, включая остатки церкви). Результаты анализа дают следующую картину: в нижнем уровне присутствуют типы 1 и 3, в верхнем – типы 2 и 4.

Храмовый комплекс Алахадзы представлен тремя сооружениями ( Хрушкова , 2002. С. 119–136). Было взято четыре образца: один с объекта 1 (самого крупного); два с восточной и западной стен у входа в объект 2, остатки которого перекрывают сооружение 1; а также с объекта 3, расположенного севернее двух предыдущих, на расстоянии около 50 м от них. Результат анализов показал, что образец из объекта 1 относится к первому типу, из объекта 3 и восточной стены сооружения 2 – ко второму, а образец из западной стены последнего – к четвертому.

Сторожевая башня или крепость Хасант-Абаа – небольшая шестиугольная крепость с четырехугольной цитаделью внутри, расположена на вершине холма левого берега р. Бзыбь. Крепость не исследовалась, взятые образцы показали принадлежность связующих растворов к третьему и четвертому типам.

Отдельный интерес представляют собой две крепости: Абгархук и Мшварыа-бааху, расположенные в 2 км друг от друга и разделенные небольшой р. Убаарта. Первая имеет прекрасную степень сохранности и ровную кладку стен. Вторая значительно меньше по размеру, кладка неровная, сложенная как бы наспех, сохранность крепости плохая. Оба памятника археологически не исследованы. Связующий раствор кладки крепости Абгархук относится к первому типу, крепости Мшварыабааху – к четвертому. Учитывая небольшие размеры последней, а также то, что она находится недалеко от крупной крепости (Абгархук) и имеет неровную кладку стен, напрашивается вывод о ее сооружении непосредственно в ходе какого-то конфликта в очень сжатые сроки. Против кого и когда она была возведена, пока неизвестно.

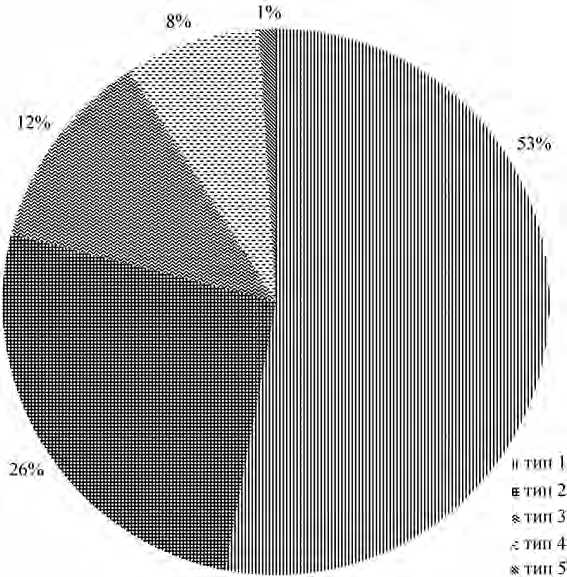

В целом, характеризуя полученные результаты по анализу химического состава образцов, можно отметить, что более половины из них относится к первому типу (примесь песка составляет менее одной четверти от общей массы). Второе место по распространенности занимает тип 2 (песок и известь находятся в примерно равном количестве). Реже встречаются типы 3 и 4; пятый тип представлен единственным образцом (рис. 5).

При анализе результатов, полученных в первый год исследований, была сделана попытка определить, к какому периоду могут относиться выделенные типы растворов. Первоначально предполагалось, что первый тип относится к VI–VII вв., третий – к X–XII вв., второй – к XVII в. ( Требелева и др. , 2012. С. 169–178). Новые материалы показали, что эти предположения могут быть не совсем верными. В целом сохраняется на уровне тенденции наблюдение, что более ранние сооружения возводились на растворе, содержащем преимущественно известь. Единственный памятник, датируемый римским временем, возведен на цельном известковом растворе, что, в общем, соответствует нашим знаниям о римских технологиях строительства. В связующих же растворах более поздней эпохи уже присутствуют незначительные примеси песка, например в стенах Анакопийской крепости или базилики в Сухуме, датируемых по данным раскопок раннесредневековым временем. Тип 3 (основой раствора остается известь, но количество песка возрастает до одной трети от общей массы) присутствует в Анакопийском храме, датируемом XI в. Но кроме раствора данного типа в этой же церкви зафиксирован и раствор типа 2 (соотношение извести с песком

Рис. 5. Диаграмма процентного соотношения растворов по типам примерно равное). Ранее этот тип был отнесен к XVI–XVIII вв. на основе того, что он был выявлен на остатках стен Сухумской крепости, датируемых по археологическим данным турецким временем. Однако дальнейшие анализы показали, что тип 2 присутствует и в Замке Баграта, который по археологическим данным датируется XII–XIII вв., и в церкви Отхара 10, также датируемой XII в., и, как уже упоминалось, в Анакопийском храме XI в. наряду с раствором типа 3. Чем это можно объяснить? Более поздними ремонтами и/или перестройками или параллельным использованием раствора двух типов? На этот вопрос окончательного ответа пока нет.

При анализе образцов, полученных в 2011 г. в Гудаутском районе, выявлен раствор типа 4 (песок существенно превалирует над известью). Известны подобные образцы и на памятниках Гагрского района. Причем данный тип выступает не в качестве оригинального раствора, а сочетается с другими типами растворов – вторым или третьим. Вполне возможно, что раствор типа 4 может маркировать не саму строительную технологию как таковую, а лишь следы спешного ремонта, когда строителям не хватало извести и приходилось замешивать много песка. Не исключено, что это могла быть определенная технология, существовавшая в некоторый период времени. Однако данных о том, к какому периоду можно отнести подобную технологию, пока нет. Также остается открытым вопрос о разграничении растворов типа 2 и 3. Тем не менее раствор типа 1 (примеси песка составляют менее четверти от общей массы) можно датировать VI–VII вв. В строениях, относимых по археологическим данным к XI– XII вв., однозначно присутствуют только растворы типов 2–4.

В завершении отметим, что примененный в проведенной работе метод достаточно перспективен и уже показал интересные предварительные результаты. Для окончательных выводов необходимо увеличить статистическую выборку анализируемых образцов, особенно с памятников, имеющих датировки на основании археологических исследований.

Список литературы Использование физико-химических методов в исследованиях технологии строительства в средневековой Абхазии и проблемы датировки

- Агумаа А. С., Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю., Ендольцева Е. Ю, 2011. Искусство Абхазского царства VIII-XI веков: Христианские памятники Анакопийской крепости. СПб.: РХГА. 272 с. (Archaeologica varia).

- Анчабадзе З. В., 2010. Избранные труды: В 2 т./Сост. и отв. за вып. А. Э. Куправа. Т 1. Сухум: АбИГИ АНА. 554 с.

- Бгажба О. Х., 1967. История изучения средневековых памятников Абхазии//Материалы по археологии Абхазии/Отв. ред. М. М. Трапш. Тбилиси: Мецниереба. С. 112-128.

- Бгажба О. Х., 2004. Изучение истории Абхазии в XX веке//Кавказ: история, культура, традиции, языки: по мат-лам Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию Абхазского ин-та гуманитарных иссл. им. Д. И. Гулиа АНА (28-31 мая 2001 г.)/Отв. ред. В. Ш. Авидзба. Сухум: АбИГИ АНА. С. 15-20.

- Бердзенишвили И., 2010. О распространении христианства в Абхазии по данным археологии (IV-VIII вв.): Автореф. дисс. на соискание уч. степ. к. и. н. M. 25 с.

- Трапш М. М., 1975. Материалы по археологии средневековой Абхазии/Сост. и отв. ред. А. Х. Халиков. Сухуми: Алашара. 228 с. (Трапш М. М. Труды: В 4 т.; Т 4).

- Требелева Г. В., Юрков Г. Ю., Горлов Ю. В., Цвинария И. И., Агумаа А. С., Кайтан Ш. Г., 2012. Келасурская стена, еще раз к вопросу датировки//Проблемы истории, филологии и культуры. № 4. С. 169-178.

- Хрушкова Л. Г., 2002. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья. М.: Наука. 584 с.

- Шамба Г. К., 1974. Археологические разведки 1967 г в Гагрском районе//Материалы по археологии и искусству Абхазии. Сухуми: Алашара. С. 48-66.