Использование географических информационных систем (ГИС) при интерпретации результатов геохимических исследований

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128100

IDR: 149128100

Текст статьи Использование географических информационных систем (ГИС) при интерпретации результатов геохимических исследований

здесь уже развиваются в основном не по трещинам, а как отдельные включения, иногда они обрамляют обломки гематита, а порой находятся внутри них (рис. 5).

Рис. 3. Обломок силицита, покрытый чешуйками стильпномелана

ся большое количество кристаллов гематита хорошей кристаллографической огранки (рис. 4).

В некоторых шлифах обломки сили-цита окаймлены корочками гематита, в этих случаях гематит является цементным материалом для относительно мелких обломков. Оксиды марганца

Рис. 4. Ограненные кристаллы гематита

Рис. 5. Включение оксидов марганца в выделение гематита

В результате исследований пород марганецсодержащих проявлений Пай-Хоя были получены следующие результаты:

-

1. Установлено, что в пределах Еду-нейшорского проявления максимальное содержание MnO в пересчете на безводную массу достигает 74.2 %. В Большесерьюском проявлении концентрация MnO несколько меньше — 71.3 %. Сравнение полученных данных с данными по аналогичным проявлениям Пай-Хоя показало, что исследованные нами объекты характеризуют-

- ся повышенными концентрациями марганца.

-

2. По результатам рентгеноструктурного анализа определен широкий спектр основных марганцевых минералов, слагающих марганценосные образования: псиломелан, криптомелан, голландит, манганит, вернадит, тодоро-кит, бернессит.

-

3. Установлены различия в минеральном составе изученных проявлений. Преобладающей марганецсодержащей фазой в Едунейшорском проявлении выступает криптомелан. Здесь в подчиненном количестве встречаются псиломелан и манганит. Большесерьюское проявление отличается более сложными строением и минеральным составом. Основной марганцевой фазой в нем является манганит. В меньших количествах присутствуют вернадит, псиломелан и голландит.

-

4. По результатам микроскопических исследований вмещающие породы представлены силицитами, иногда ра-диоляриевыми. В ряде случаев в этих породах наблюдаются признаки брек-чированния.

6. На основании полученных результатов Большесерьюское проявление можно оценить как объект, наиболее перспективный для изучения проблем марганценосности европейской части северо-востока России.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕС НИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ [ГИС] ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Д. О. Машин

Стажер-исследователь

Отображение результатов геохимических исследований, проводимое как вручную, так и с помощью неспециализированного программного обеспечения, такого, например, как пакет программ для работы с векторной графикой CorelDraw, занимает довольно много времени. Помимо нанесения на топографическую основу точек отбора проб — создания карты фактического материала, необходимо выявить некоторые закономерности распределения тех или иных результатов анализов, ко- эффициентов, построить карты распространения различных УВ коэффициентов. Одной из особенностей ГИС, в отличие от векторных редакторов, таких, например, как широко использующийся CorelDraw, является то, что информация, хранящаяся в ГИС, поддаётся геообработке. Геообработка — одна из основополагающих функций ГИС, она предполагает множество методов получения новой информации из существующих данных. Любая операция или извлечение информации из имеющих- ся данных подразумевает решение задач геообработки (Jill McMoy. ArcGis 9 Геообработка в ArcGis). Применяя современные ГИС-технологии, можно значительно ускорить данную задачу.

ГИС-технологии использовались при интерпретации результатов геохимической (углеводородной) съёмки, проведенной в Интинском и Печорском районах РК, Карпогорском районе Архангельской обл. в течение 2004—2006 гг.

При отборе пробы фиксируются местоположение точки взятия, одно-

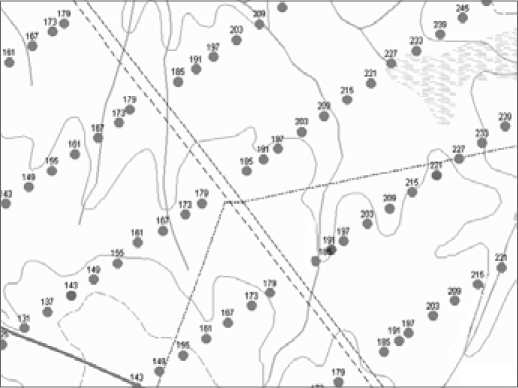

Рис. 1. Фрагмент карты фактического материала

Шквп» перспег тиехости

■ 1 Пг 03 04 05 Об В? ■ виболее

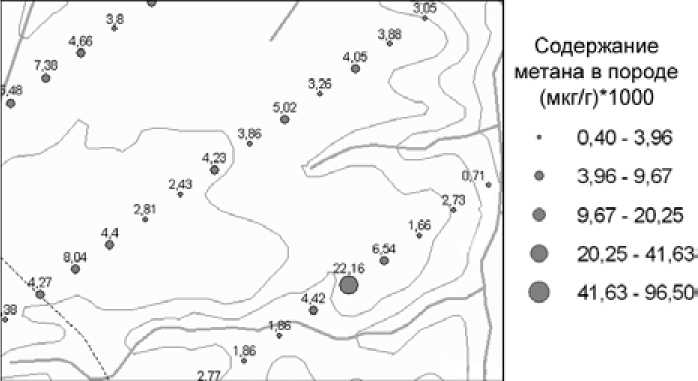

Рис. 3. Фрагмент карты распределения коэффициента перспек-

тивности

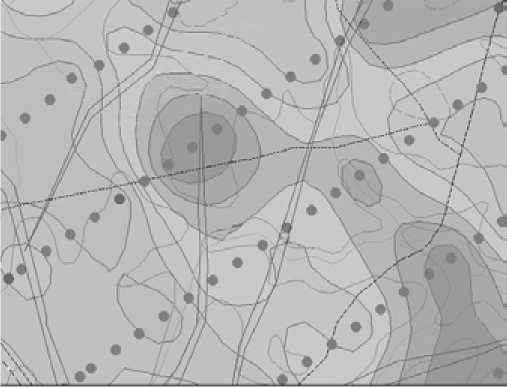

Рис. 2. Фрагмент карты метанонасыщенности

временно ей присваивается уникальный номер — код, в результате получается таблица, содержащая два поля: номер — код пробы, и её местоположение. При проведении лабораторных анализов проб, результаты заносятся в электронную таблицу, содержащую уникальный номер пробы и результаты анализов.

На основе таблицы была создана база геоданных — объектно-ориентированная модель данных, представляющая географические объекты и их атрибуты. Атрибутами в данном случае являются номера точек отбора проб.

С помощью ГИС-системы ArcMap была построена карта фактического материала (рис.1), отображающая точки отбора с их номерами на топографической карте.

После проведения геохимического анализа проб требуется осуществить его пространственную визуализацию. Результаты анализов проб для работы в ГИС должны быть пред- ставлены в виде электронной таблицы, содержащей как минимум два поля: код пробы и результаты её анализа.

Благодаря наличию уникального кода каждой пробы в атрибутивной таблице слоя с точками отбора на карте и в таблице, например в Excel‘е, с результатами анализов проб, производится присоединение данных. ArcMap обладает мощным инструментом визуализации данных. Весь диапазон значений, характеризующих какие-либо показатели, можно разбить на произвольное количество групп по какому-либо правилу и отобразить элемент каждой группы собственным символом с заданными параметрами, например с помощью цвета, размера самого символа, диаграмм. Таким образом были построены карты фактического материала (рис.1), газонасы-щенности (рис.2; метан, этан), карта распределения органического углерода, карта распределения углеводородного коэффициента в битумоидах, кар- та распределения хлороформенного битумоида в породе.

Кроме простой визуализации данных ArcMap, с помощью встроенного языка структурированных запросов SQL, позволяет производить статистическую обработку информации, хранящейся в атрибутивных таблицах баз геоданных. Этот метод использовался для построения карты распределения коэффициента перспектив нефтегазоносности (рис. 3). По некоторой эталонной площади путем выборки из атрибутивной таблицы с данными геохимических анализов был определен доверительный интервал значений для ряда коэффициентов. Все остальные пробы были проверены на принадлежность значений по каждому коэффициенту, заранее вычисленному доверительному интервалу, в случае, когда хоть один коэффициент попадал в заданный интервал, коэффициент перспективности увеличивался на единицу. Таким образом, максимальный коэффициент перспективности получается, когда значения по всем коэффициентам попадают в рамки доверительного интервала. На основании вычисленных коэффициентов построена карта перспективности методом Крайгинга, основанным на расчете вариограмм и на методе скользящего среднего с помощью программы Surfer. Работа с данными ArcMap в программе Surfer осуществляется благодаря широкому спектру функциональных возможностей обработки геоинформации в формате SHAPE-файла.

Таким образом, возможности ГИС-технологий нашли своё применение при решении конкретных геолого-разведочных задач.