Использование глюкозотолерантного и галактозотолерантного тестов в динамике острого экспериментального токсического поражения печени

Автор: Тишкова Я.В., Молотков О.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Анестезиология и реаниматология

Статья в выпуске: 2 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

У половозрелых крыс с экспериментальным токсическим поражением печени различной тяжести, вызванного введением четыреххлористого углерода в дозе 0.25 мл и 0.5 мл на 100 г массы, изучено ее функциональное состояние с помощью глюкозотолерантного (ГТТ) и галактозотолерантного (ГалТТ) тестов. Выявлено, что наиболее информативным для оценки функции печени был 1 час от начала ГТТ и ГалТТ. Использование коэффициента, отражающего соотношение концентрации глюкозы в крови в конце первого часа при проведении ГТТ и ГалТТ, позволяет повысить диагностические возможности нагрузочных тестов

Галактозотолерантный тест, глюкозотолерантный тест, токсическое поражение печени

Короткий адрес: https://sciup.org/14917066

IDR: 14917066

Текст научной статьи Использование глюкозотолерантного и галактозотолерантного тестов в динамике острого экспериментального токсического поражения печени

Введение. В связи с увеличением случаев острых заболеваний печени в результате вирусных, алкогольных и лекарственных воздействий, бытовых и промышленных интоксикаций, своевременная диагностика ее поражения остается актуальной клинической задачей [1, 2, 3]. Принимая во внимание, что печень является важнейшим органом, обеспечивающим поддержание оптимального уровня глюкозы в крови и метаболизм моносахаридов, использование нагрузочных проб с глюкозой, галактозой при поражении печени до сих пор остается важным диагностическим приемом [4, 5].

Известно, что о функциональном состоянии печени можно судить по результатам глюкозотолерантного теста (ГТТ), основанного на том, что любое значимое нарушение функции и структуры печеночных клеток приведет к изменению скорости синтеза гликогена [6]. Причем еще более чувствительным считается тест с применением галактозы (ГалТТ) [7, 8], поскольку она в начале подвергается превращению в глюкозу, что происходит только в печеночных клетках и требует больших энергозатрат (молекул АТФ), и лишь затем глюкоза тоже с потреблением молекул АТФ превращается в гликоген. При патологии этот механизм нарушается в первую очередь, что и определяет его диагностическую ценность.

Однако в последние годы в клинической практике глюкозотолерантный и особенно галактозотолерантный тесты используются не часто. Обычно применяют иные приемы, позволяющие судить о поражении печени (УЗИ, изменение активности ряда ферментов зов №1179 МЗ СССР от 10.10.83 г., № 267 МЗ РФ от 19.06.03 г. – «Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных» и «Правила по обращению, содержанию, обезболиванию и умерщвлению экспериментальных животных». Были сформированы 2 опытные (в каждой n=15) и контрольная (n=10) группы. Экспериментальное поражение печени моделировали путем однократного внутрибрюшинного введения 50% масляного раствора четыреххлористого углерода (ЧХУ). Крысам 1 группы препарат вводили в дозе 0,25 мл на 100 г массы тела, а животным 2 группы – в дозе 0,5 мл на 100 г массы. Следует отметить, что выживаемость крыс первой группы в течение первых 2 суток составила 100 %, второй – 70%.

Исследование функции гепатоцитов с помощью глюкозотолерантного и галактозотолерантного тестов проводили на 1, 3 и 5 сутки после введения ЧХУ. Глюкозу при проведении ГТТ вводили внутрибрюшинно в дозе 0,2 мл на 100 г массы тела в виде 40% раствора, определение концентрации глюкозы в крови крыс проводили в стандартные временные сроки (до ведения глюкозы, в конце 1, 2 и 3 часов). Для проведения ГалТТ использовали 40% раствор галактозы, вводимый в дозе 0,5 мл на 100г массы тела; изменения уровня глюкозы в крови регистрировали в те же сроки. Содержание глюкозы крови определяли с помощью глюкометра One Touch Ultra.

Результаты. Как следует из цифр, представленных в таблице 1, у контрольных животных через 1 час от начала ГТТ концентрация глюкозы в крови

Таблица 1

Результаты ГТТ

|

Глюкоза крови (мМоль/л) |

||||

|

Исходный уровень |

Уровень через 1 час |

Уровень через 2 часа |

Уровень через 3 часа |

|

|

Контроль |

4,8 ± 0,08 |

7,6 ± 0,11 |

5,1 ± 0,09 |

4,5 ± 0,09 |

|

1 группа |

4,1 ± 0,14* |

8,8 ± 0,3* |

6,2 ± 0,26* |

5,4 ± 0,17* |

|

1 сутки 2 группа |

3,1 ± 0,16*,** |

9,3 ± 0,26* |

5,8 ± 0,18* |

5,1 ± 0,15* |

|

1 группа |

4,1± 0,14* |

7,8 ± 0,26 |

5,7 ± 0,19* |

5,0 ± 0,18* |

|

3 сутки 2 группа |

4,0 ± 0,1 * |

9,1 ±0,31*,** |

5,8 ± 0,15* |

5,1 ± 0,13* |

|

1 группа |

4,3 ± 0,13* |

7,5 ± 0,22 |

5,4 ± 0,15 |

5,0 ± 0,17* |

|

5 сутки 2 группа |

4,4 ± 0,12* |

8,8 ± 0,1*,** |

5,4 ± 0,07* |

5 ± 0,1* |

П р и м еч а н и е : * - статистически значимые различия по сравнению с контролем; ** - статистически значимые различия в результатах разных групп в крови и др.) [9]. Вместе с тем, как свидетельствуют данные литературы, нередко имеется не соответствие степени поражения печени с клиническими проявлениями, что обусловлено наличием большого клеточного резерва [10]. Это вынуждает и в настоящее время проводить работы по разработке оптимальных методов функциональной диагностики состояния печени, в первую очередь с использованием различных нагрузочных проб.

Целью работы было изучение информативности глюкозотолерантного и галактозотолерантного тестов для характеристики тяжести поражения печени и динамического контроля восстановительных процессов после острого экспериментального токсического поражения гепатоцитов.

Методы. Работа выполнена на половозрелых крысах обоего пола массой 180-240 г. Эксперименты проводились в соответствии с требованиями прика- увеличилась в 1,6 раза (р<0,05), а уже через 2 часа ее уровень существенно не отличался от исходных величин..

Через 24 часа после введения ЧХУ у крыс 1 группы исходный уровень глюкозы крови у них был ниже контрольных значений на 14.5% (р<0,05), в конце 1 часа после введения глюкозы ее концентрация в крови на 15% (р<0,05) превышала соответствующие цифры крыс контрольной группы; через 2 часа уровень глюкозы оставался на 22%, а через 3 часа на 12% выше контрольных значений (р<0,05 в обоих случаях).

Отметим, что через 3 суток после введения ЧХУ, тощаковый уровень глюкозы крови по-прежнему был на 14.5% ниже контрольных значений (р<0,05).Че-рез 1 час после начала ГТТ концентрация глюкозы в крови соответствовала цифрам, характеризующим уровень глюкозы крови при проведении этого теста у контрольных животных, а через 2 и 3 часа концентрация глюкозы в крови была выше, чем в эти же сроки у контрольных животных (на 12% и 11 % соответственно, р<0,05 в обоих случаях).

На 5 сутки после введения ЧХУ исходный уровень глюкозы в крови крыс 1 группы был на 10% ниже аналогичного значения контрольных животных. Через 1 и 2 часа от начала ГТТ содержание глюкозы в крови не отличалось от ее уровня у контрольным крыс, и лишь к концу 3 часа обнаруживались более высокие величины содержания глюкозы в крови по сравнению с контролем (на 10%, р<0,05).

В конце 1 суток после введения ЧХУ у животных 2 группы исходный уровень глюкозы в крови оказался на 24% ниже, чем у крыс 1 группы, и на 35% ниже контрольных цифр (р<0,05 в обоих случаях). Через 1 час от начала ГТТ концентрация глюкозы в крови была на 22% выше контроля (р<0,05). Через 2 и 3 часа ее содержание в крови было по-прежнему выше, чем в эти же сроки у контрольных животных (на 14% и 13 % соответственно, р<0,05 в обоих случаях).

В конце 3 суток после введения ЧХУ у животных 2 группы исходный уровень глюкозы оставался ниже контрольных величин на 15% (р<0,05), и не отличался от аналогичных показателей у крыс 1 группы. Через 1 час от начала ГТТ содержание глюкозы в крови у животных 2 группы оказалось на 20% выше, чем у крыс контрольной группы, а также животных 1 группы (р<0,05 в обоих случаях). Концентрация глюкозы в крови в конце 2 и 3 часов теста, соответствовала цифрам, полученным у животных 1 группы, и была выше контрольных величин на 12 и 11% соответственно (р<0,05 в обоих случаях).

Тощаковый уровень глюкозы на 5 сутки после введения ЧХУ у крыс 2 группы оставался ниже контроля. При проведении ГТТ содержание глюкозы в крови через 1 час было выше аналогичного показателя контрольных животных и крыс 1 группы на 16% и 17% соответственно (р<0,05 в обоих случаях). Через 2 часа концентрация глюкозы в крови как и у животных 1 группы, была подобна контрольным цифрам, но через 3 часа оставалась выше контроля на 10 % (р<0,05).

Анализируя изменение концентрации глюкозы в крови у контрольных крыс при проведении ГалТТ (табл. 2) отметим, что через 1 час после введения галактозы концентрация глюкозы в крови увеличивалась, на 35% по сравнению с исходными цифрами, однако максимума она достигала через 2 часа (на 60

% выше исходных результатов). В последующие сроки уровень глюкозы в крови снижался и возвращался к исходным значениям к 5 часу от начала теста.

У крыс 1 группы через 24 часа после введения ЧХУ уровень глюкозы в крови спустя 1 час от начала галактозотолерантного теста был на 17% ниже аналогичных значений контрольных животных (р<0,05), а через 2 часа - на 29% (р<0,05). Такое соотношение сохранялось и к концу 3 часа от начала ГалТТ (р<0,05).

На третьи сутки у животных 1 группы уровень глюкозы в крови в конце 1 часа ГалТТ оказался на 9 % ниже аналогичного показателя контрольных животных, через 2 и 3 часа – на 20% и 22.5 % соответственно (р<0,05 во всех случаях).

На 5-е сутки после введения ЧХУ в конце 1 часа ГалТТ концентрация глюкозы в крови соответствовала цифрам уровня глюкозы крови при проведении этого теста у контрольных животных, однако через 2 часа была ниже контрольных цифр на 12% (р<0,05), а через 3 часа – на 20 % (р<0,05).

У крыс 2 группы через 24 часа после введения ЧХУ концентрация глюкозы в крови через 1 час от начала ГалТТ была ниже, чем у животных контрольной группы на 30%, и животных первой группы – на 16% (р<0,05 в обоих случаях). Через 2 часа уровень глюкозы крови по сравнению с контрольными значениями и результатами у крыс 1 группы оказался ниже на 38% и 13% соответственно (р<0,5 в обоих случаях). Через 3 часа содержание глюкозы в крови было ниже, чем у контрольных крыс на 36 % (р<0,5), но существенно не отличалось от цифр животных 1 группы.

Что касается третьих суток после введения ЧХУ, то в конце 1 часа ГалТТ концентрация глюкозы в крови была на 20% (р<0,05) ниже соответствующих цифр крыс контрольной группы; через 2 часа уровень глюкозы оставался на 29%, а через 3 часа на 31% ниже контрольных значений (р<0,05 в обоих случаях).

Следует отметить, что уровень глюкозы крови в конце первого и третьего часов теста у крыс 2 группы был ниже аналогичных показателей животных 1 группы на 12 % (р<0,05 в обоих случаях).

В конце 5 суток после введения ЧХУ у крыс второй группы уровень глюкозы в крови через 1 час от начала ГалТТ был на 11% ниже соответствующих значений контрольных животных. Через 2 часа содержание глюкозы в крови было ниже аналогичного показателя контрольных крыс на 24%, а крыс 1 груп-

Таблица 2

Результаты ГалТТ

|

Глюкоза крови (мМоль/л) |

|||||

|

Исходный уровень |

Уровень через 1 час |

Уровень через 2 часа |

Уровень через 3 часа |

||

|

Контроль |

5,0 ± 0,11 |

6,6 ± 0,15 |

7,6 ± 0,25 |

7,1 ± 0,22 |

|

|

1 сутки |

1 группа |

4,0 ± 0,1*,** |

5,5 ±0,2*,** |

5,4 ± 0,16*,** |

5,1 ± 0,16* |

|

2 группа |

3,2 ± 0,16* |

4,6 ± 0,16* |

4,7 ± 0,24* |

4,5± 0,26* |

|

|

3 сутки |

1 группа |

4,3 ± 0,1* |

6 ± 0,11*,** |

6,1 ± 0,18 *,** |

5,5 ± 0,18* |

|

2 группа |

4,0 ±0,08* |

5,3 ± 0,2* |

5,4 ± 0,28* |

4,9 ± 0,23* |

|

|

5 сутки |

1 группа |

4,6 ± 0,15* |

6,4 ± 0,15 |

6,7 ± 0,14*,** |

5,8 ± 0,16*,** |

|

2 группа |

4,4 ± 0,14* |

5,9 ± 0,19* |

5,8 ± 0,23 * |

5,2 ± 0,19* |

|

|

Результаты падежа |

|||||

П р и м еч а н и е : * - статистически значимые различия по сравнению с контролем; ** -статистически значимые различия в результатах разных групп пы – на 13% (р<0,05 в обоих случаях); через 3 часа различия по сравнению с контрольными животными и крысами первой группы составили 27% и 10% соответственно (р<0,05 в обоих случаях наблюдения).

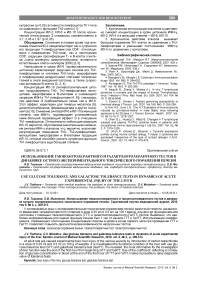

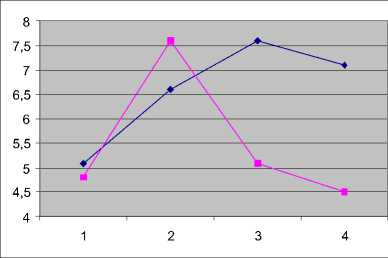

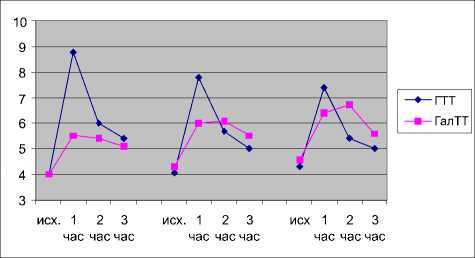

В процессе дальнейшей работы был проведен посуточный анализ гликемических кривых, полученных при проведении ГТТ и ГалТТ (рис. 1).

Из приведенных рисунков следует, что у контрольных крыс через 1 час от начала нагрузочных тестов наблюдались более высокие цифры концентрации глюкозы в крови при выполнении ГТТ (на 15 % выше аналогичного показателя при проведении ГалТТ, р<0,05 ); но через 2 и 3 часа показатели глюкозы крови в процессе ГалТТ были значительно выше (на 33% и 37% соответственно р<0,05 в обоих случаях) цифр, полученных при проведении ГТТ.

У животных, получивших, ЧХУ соотношение гликемических кривых было иным. Так, у крыс 1 группы (рис. 2) концентрация глюкозы в крови через 1 час от начала тестов при выполнении ГТТ оказалась выше аналогичного показателя ГалТТ в первые сутки – на 37,5%, в конце 3 суток – на 23% (р<0,05 в обоих случаях), а к пятым суткам, как и у контрольных животных, – на 15%. У крыс 2 группы (рис. 2) уровень глюкозы крови в конце 1 часа ГТТ был выше цифр, полученных в конце 1 часа ГалТТ на 50,5% в первые сутки исследования, а в конце третьих и пятых суток – на 42% и 33% соответственно (р<0,05 во всех случаях).

Уровень глюкозы в крови через 2 часа от начала ГаТТ у животных 1 группы был ниже результатов ГТТ в 1-е сутки на 13% (р<0,05), на 3-и сутки цифры, полученные при выполнении указанных тестов существенно не различались между собой, а к концу 5-х суток выявлено превышение уровня глюкозы крови при проведении ГалТТ над ее концентрацией в крови крыс при проведении ГТТ на 19% (р<0,05).

У крыс 2 группы содержание глюкозы в крови через 2 часа от начала ГалТТ было на 19% ниже аналогичного показателя при проведении ГТТ в конце первых суток. Что касается третьих и пятых суток, то результаты тестов, характеризующие концентрацию глюкозы в крови, были близки.

Через 3 часа от начала тестов у животных 1 опытной группы разницы в содержании глюкозы в крови в конце первых и третьих суток после введения ЧХУ не наблюдалось, а в конце пятых суток уровень глюкозы в крови при выполнении ГалТТ был на 14% выше аналогичного показателя при проведении ГТТ.

У крыс 2 группы 3-часовые результаты тестов существенно не различались между собой во всех сроках наблюдения.

Обсуждение. Как следует из полученных в процессе выполнения работы данных, у животных как 1, так и 2 опытных групп максимальные изменения гликемической кривой при выполнении ГТТ выявлены через 24 часа после индукции поражения печени. Подчеркнем, что это время, которое, очевидно, прежде всего, отражает именно тяжесть токсического поражения печени. Можно полагать, что в последующие сроки наблюдения (3 и 5 сутки) особенности гликемических кривых в большей мере характеризуют динамику восстановления функции гепатоцитов.

Следует отметить, что в процессе выполнения работы оказалось, что глюкозотолерантный тест не позволяет в полной мере оценить тяжесть поражения гепатоцитов, поскольку различий в содержании глюкозы в крови при выполнении данного теста в первые сутки после введения ЧХУ у крыс 1 группы, подверг-

Рис. 1. Гликемические кривые ГТТ и ГалТТ крыс в норме

Рис. 2. Гликемические кривые ГТТ и ГалТТ крыс на 1, 3 и 5 сутки после введения ЧХУ в дозе 0,25 мл на 100 г массы

Рис. 3. Гликемические кривые ГТТ и ГалТТ крыс на 1, 3 и 5 сутки после введения ЧХУ в дозе о,5 мл на 100 г массы

шихся воздействию ЧХУ в дозе 0,25 мл на 100 г массы тела, и крыс 2 группы, получивших ЧХУ в дозе 0,5 мл на 100 г массы тела, не было выявлено. Вместе с тем, на 3 и 5 сутки у крыс 1 и 2 групп полученные результаты значительно различались между собой и, прежде всего, через 1 час от начала ГТТ.

Важными, на наш взгляд, являются результаты галактозотолерантного теста, которые позволяют характеризовать его как более информативный диагностический прием, по сравнению с ГТТ, поскольку, как было отмечено, результаты ГалТТ у опытных животных 1 и 2 групп по ряду параметров значительно отличались, не только от значений контрольных животных, но и между собой, начиная с первых суток поражения печени.

Подчеркнем также, что, судя по полученным результатам, наиболее информативным для оценки функции печени является 1 час от начала прове- дения названных тестов, причем их параллельное проведение позволяет повысить информативную ценность данных нагрузочных тестов. И в этом отношении более наглядным, на наш взгляд, является использование коэффициента, отражающего соотношение концентрации глюкозы в крови в конце первого часа при проведении ГТТ и ГалТТ.

Действительно, если у контрольных животных этот коэффициент не превышал 1.15, то у крыс опытных групп он имел более высокие значения.

Так, у крыс первой опытной группы, этот коэффициент в конце 1 суток равнялся 1.6, в конце 3 суток – 1.3, а в конце 5 суток он приблизился к контрольным значениям.

У животных второй опытной группы, которым было введено в 2 раза большее количество ЧХУ, к концу 1 суток коэффициент составил 2, к концу 3 суток – 1.7 и в конце 5 суток – 1.5.

Заключение. Таким образом, результаты работы позволяют говорить о достаточно высоких диагностических возможностях использования ГТТ и ГалТТ для выявления острых поражений печени токсического генеза, причем в острый период (в первые сутки после введения ЧХУ) ГТТ оказался менее информативным по сравнению с ГалТТ.

Сочетанное проведение ГТТ и ГалТТ позволяет лучше оценить динамику течения восстановительных процессов в печени после ее токсического повреждения. Отметим также, что использование предлагаемого коэффициента, отражающего соотношение концентрации глюкозы в крови при сочетанном проведении ГТТ и ГалТТ, повышает диагностические возможности нагрузочных тестов.

Список литературы Использование глюкозотолерантного и галактозотолерантного тестов в динамике острого экспериментального токсического поражения печени

- Ивашкин В.Т., Уланова И.Н. Преждевременная смертность в Российской Федерации и пути ее снижения. Стратегия «шесть в четырех»//Рос. журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2006. Т. 16. № 1. С. 8-14.

- Kim D.J. The assessment of toxic liver injury//Korean J Gastroenterol. 2009. № 53(1). С. 5-14.

- Макаров В.К. Новый способ диагностики поражения печени//Клиническая лабораторная диагностика. 2002. №12. С. 8-10.

- Городецкий В.К. Патофизиология углеводного обмена//Клиническая лабораторная диагностика. 2006. №2. С. 25-32.

- Carvalho R.A., Jones J.G., McGuirketal. С. HepaticgluconeogenesisandKrebscyclefluxesinaCCl4 modelofacuteliverfailure//LefkowitchJH. Hepatobiliarypathology. CurrOpinGastroenterol. 2003. Vol. 19. №1. P. 85-93.

- Хазанов А.И. К вопросу о клиническом значении функциональных проб печени//Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 1998. №5. Т 8. С.29-34.

- Гриневич В.Б., Ратников Е.И. Состояние углеводного обмена у больных с неалкогольным стеатогепатозом и стеа-тогепатитом//Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. 2006. № 5. XXVI. С. 88.

- Septen P., Vilstrup H., Sorensen H. et al. Galactose elimination capacity and prognosis of patient with liver cirrhosis -a Danish registry based cohort study with compete long-term follow-up//J Hepatology. 2004. Vol. 40, Suppl. l. P. 69.

- Склянова М.В., Зобнин Ю.В., Калягин А.Н. Особенности клинико-лабораторных показателей у больных с токсическим гепатитом в процессе стационарного лечения// Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2008. №5. С. 65-67.

- Саблин О.А., Гриневич В.Б., Успенский Ю.П., Ратников В.А. Функциональная диагностика в гастроэнтерологии: учебно-методическое пособие. СПб., 2002. С. 6-12.