Использование индексов листовой пластинки при изучении изменчивости микровишни войлочной в очагах натурализации

Автор: Лёзин М.С., Лёзина В.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Изменчивость растений в очагах натурализации формируется в основном от первых заносных основателей в новом месте. В зависимости от различий генотипов основателей формирующихся очагов натурализации микровишни войлочной (Prunus tomentosa Thunb.) можно ожидать и степень дифференциации общей изменчивости по группировкам растений. Многие хозяйственно ценные сорта микровишни войлочной представляют собой гибриды с микровишней песчаной (Prunus pumila L.) в 3–4 поколениях. Растения микровишни войлочной в Челябинской обл. повсеместно встречаются в лесах, иногда образуя обширные массивы подлеска. Впервые предпринята попытка выявить межпопуляционные различия по морфометрическим признакам листовой пластинки. С помощью дисперсионного анализа удалось установить статистически достоверные различия у признаков L, D, A, P, A/L, A/D. Использование tкритерия при α=0.05 выявило достоверные различия контрольной группы растений семенного происхождения от сортов и растений в очагах натурализации по признаку A/L. Наиболее высокий коэффициент детерминации (0.35) получен для индекса A/L, показывающий, что 35% дисперсии связано с межпопуляционными различиями. Индекс A/L смог сгруппировать результаты наблюдений за 2023 и 2024 гг. на одних и тех же растениях и выявить достоверные различия между формой И 317 и сортах ‘Даманка’ и ‘Алиса’. При изучении влияния места посадки на изменчивость признаков не удалось выявить эффективной переменной, группирующей клоны одного генотипа с разных мест и достоверно отличающие генотипы между собой.

Заносной вид, полиморфизм, гибридизация, инвазионная популяция

Короткий адрес: https://sciup.org/147250948

IDR: 147250948 | УДК: 634.23:58.009 | DOI: 10.17072/1994-9952-2025-2-143-154

Текст научной статьи Использование индексов листовой пластинки при изучении изменчивости микровишни войлочной в очагах натурализации

Адвентивные виды вызывают определенную озабоченность в силу их способности к трансформации естественных фитоценозов и вытеснению уязвимых аборигенных видов. На территории Челябинской обл. также отмечается довольно значительная антропогенная трансформация дендрофлоры. Уже с тридцатых годов прошлого столетия на фоне возросшей хозяйственной деятельности человека число интродуцированных видов стало превышать количество дикорастущих в дендрофлоре Челябинской области [Меркер, 2013, 2024]. В настоящее время в отдельных регионах РФ ведется учет распространения заносных видов в виде «черных списков» или «Черных книг» [Абрамова, Голованов, 2023]. В связи с этим расселение адвентивных видов, ранее интродуцированных на определенной территории, требует организации мониторинга инвазионного процесса.

Особый научный интерес могут представлять виды, имеющие хозяйственную ценность и необходимость селекционного улучшения, в том числе в направлении повышения адаптивного потенциала культиваров, с другой стороны активно натурализуются в местную флору. Таким растением в Челябинской области является микровишня войлочная (в соответствии с международной классификацией Prunus to-mentosa Thunb.[IPNI, 2017]).

Микровишня войлочная естественным образом произрастает на территории Китая и впервые была интродуцирована на Дальнем Востоке, где и начата селекция этого вида. И хотя аналитическая селекция микровишни войлочной начата еще в 30-х гг. прошлого века Н.Н. Тихоновым, многие распространенные сегодня сорта получены от гибридов F 2 -F 5 микровишни войлочной с микровишней песчаной ( Prunus pu-mila L.). Главным источником широкого полиморфизма в потомстве, от которого в дальнейшем выделены лучшие сорта, был гибрид Песчановойлочная №1, высаженный в семенной сад микровишни войлочной для получения косточек следующего поколения Г.Т. Казьминым в 1945 г. [Царенко, Царенко, 2010; Шевченко, Сорокопудов, Навальнева, 2010]. Таким образом, появление микровишни войлочной, в частности сортов гибридного происхождения, на территории Челябинской обл. может немного превышать полувековой период.

За короткий период времени микровишня войлочная распространилась и по приусадебным участкам и вышла за пределы культивирования. Как аналитическая селекция, так и отдаленная гибридизация способствовали широкой изменчивости растений микровишни войлочной. По мнению многих исследователей, микровишне войлочной присуща проблема многих косточковых растений, ограничивающая их успешное выращивание – неустойчивость к подопреванию корневой шейки в условиях глубокого снегового покрова или избыточного увлажнения почв [Ranney, 1994; Паутова, Лызлова, Овчинникова, 2011; Еремин, Еремин, 2015; Матюнин, 2016; Бученков, Рышкель, Рышкель, 2016]. Неустойчивость к подопреванию растений микровишни войлочной послужила препятствием к выращиванию и селекции микровишни войлочной на Свердловской селекционной станции садоводства в условиях Среднего Урала.

Микровишня войлочная в Челябинской обл. имеет множество очагов натурализации в естественных фитоценозах. Популяции неодинаковы по количеству растений. Есть совсем немногочисленные группы, с трудом насчитывающие 15 плодоносящих растений (например, группа растений около с. Малый Куяш), и есть массивы, в которых подлесок в основном представлен растениями микровишни войлочной (например, на территории ООПТ «Челябинский Городской бор»). Вероятно, неравномерная численность инвазионных популяций чужеродного вида может быть связана со временем появления первых заносных растений и интенсивно- стью их распространения. В связи с отсутствием вегетативной подвижности возобновление растений возможно только семенным способом, что приводит к накоплению адаптивных качеств в очагах натурализации.

Микровишня войлочная как плодовая культура ценится за высокие вкусовые качества плодов и самый ранний срок созревания среди плодовых культур в данном климате. Улучшение по хозяйственно ценным признакам целесообразно проводить по признакам крупноплодности, увеличенной длины плодоножки, плотной консистенции мякоти и др. В очагах натурализации встречаются образцы, по размеру плодов не уступающие самым крупноплодным сеянцам от существующих сортов [Лёзин, Лёзина, 2024]. Изучение микровишни войлочной в очагах натурализации позволит выделить доноры крупноплодности с повышенным адаптивным потенциалом для дальнейшей селекции и определения происхождения и темпов распространения популяций.

Для оценки изменчивости растений в популяциях может быть взято бесконечно большое число признаков [Банаев, Шемберг, 2000]. Предпочтительным считается брать признаки, отражающие генетическую структуру вида. На дендрологических объектах для выявления межпопуляционных различий часто используют линейные признаки листовой пластинки [Прошкин, Климов, 2017]. Индексы или отношения тех или иных линейных признаков показали высокую эффективность для выявления межпопуляционных различий и связи с генетической изменчивостью растений в популяциях на близкородственных организмах из рода Prunus и непосредственно на микровишне войлочной в естественном ареале [Zhang et al., 2008; Aliyoun Nazari et al., 2012; Chen et al., 2018; Uzun et al., 2021]. При этом остается дискуссионным вопрос, какие признаки детерминированы генотипом растения, а какие – фенотипической реакцией организма на окружающую среду [Баранов, Зыков, Федорова, 2015; Каракулов, Карпова, Васильев, 2018; Кашин, и др., 2023; Anatov et al., 2023].

Цель работы – оценка возможности использования линейных признаков и индексов листовой пластинки в изучении изменчивости растений микровишни войлочной в очагах натурализации и при селекции.

Материал и методика исследования

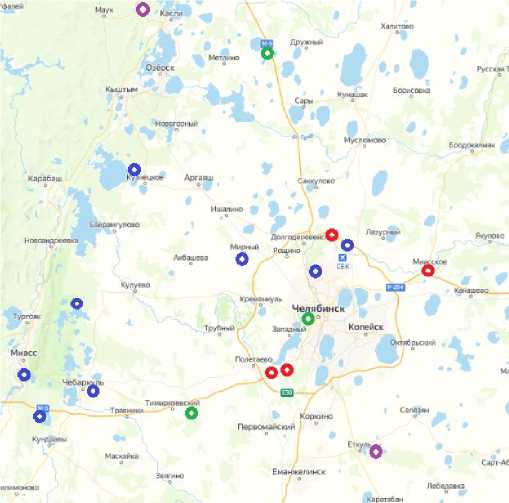

На территории Челябинской обл. зафиксировано множество очагов натурализации микровишни войлочной. Одни очаги приурочены к бывшим питомникам или населенным пунктам, другие встречаются на заметном удалении от поселков. В исследование включены известные авторам как по литературным данным [Меркер, 2009], так и по собственным наблюдениям локации распространения микровишни вой- лочной в естественных растительных группировках (рис. 1). В некоторых популяциях ранее нами прово- дилась оценка качества плодов [Лёзин, Лёзина, 2024].

Рис. 1. Распространение и изученность авторами очагов натурализации:

-

• – исследуемые автором по качеству плодов и морфологии листа; • – исследуемые автором по морфологии листа; • – известные по литературным данным; • – известные со слов садоводов не обследованные автором

[Distribution and study of naturalization centers by the author

-

• – studied by the author in terms of fruit quality and leaf morphology; • – studied by the author in terms of leaf morphology; • – known from literary data; • – known from the words of gardeners not examined by the author]

Листовая пластинка микровишни войлочной простая, цельная, обычно яйцевидной формы. Иногда наблюдается рассечение листовой пластинки, придающее ей обратнояйцевидную форму (рис. 2). Появление рассечения листовой пластинки может быть обусловлено как генетическими особенностями, так и внешними факторами [Корона, Васильев, 2000]. Листовая пластинка микровишни песчаной простая, цельная, обычно ланцетовидной формы.

Рис. 2. Степень рассеченности листовой пластинки Prunus tomentosa Thunb.

[Degree of dissection of the leaf blade of Prunus tomentosa Thunb.]

С учетом появления рассечения листовой пластинки, а также возможной удлиненностью листовой пластинки в связи с гибридизацией с микровишней песчаной, изучение изменчивости растений с разных очагов натурализации проведено по основным и производным морфометрическим признакам листовой пластинки:

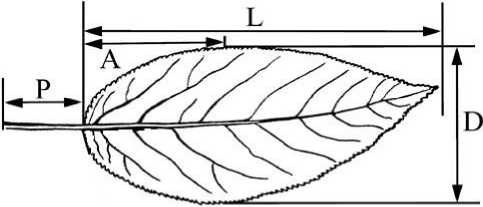

– основные (рис. 3): L – длина листовой пластинки (мм); D – максимальная ширина листовой пластинки (мм); Р – длина черешка (мм); А – расстояние между самой широкой частью листовой пластинки и ее основанием (мм);

– производные (индексы): D/L – максимальная ширина листовой пластинки / длина листовой пластинки (листовой коэффициент); A/L – расстояние между самой широкой частью листовой пластинки и ее основанием / длина листовой пластинки; A/D – расстояние между самой широкой частью листовой пластинки и ее основанием / максимальная ширина листовой пластинки.

Рис. 3. Количественные признаки листа [Прошкин, Климов, 2017]

[Quantitative signs of a leaf [Proshkin, Klimov, 2017]]

Единого мнения по объему выборки для изучения изменчивости нет. Для идентификации сортов вишни обыкновенной А.А. Юшев [1974] использовал выборку в 20 листьев с одного растения. На микровишне войлочной в условиях интродукции использовали по 30 листьев с растения [Ладыженская и др., 2023]. Одни зарубежные исследователи на микровишне войлочной и микровишне седой ( P. incana Pall.) используют выборку по 10 листьев с растения [Zhang et al., 2008; Aliyoun Nazari et al., 2012], другие на микровишне простертой ( P. prostrata Labill.) – по 30 листьев [Uzun et al., 2021]. Для изучения древесных растений в соответствии с рекомендацией Э.В. Ивантер и А.В. Коросова [2003] используют выборку в 15 листьев, в которой относительная ошибка измерений не превышает 3% [Прошкин, Климов, 2017]. Нами для определения объема выборки была рассчитана относительная ошибка измерений при объемах выборки 5, 10, 15, 20, 30 и 50 листьев (табл. 1) по формуле

ε =J 100%, где m – ошибка средней арифметической, X – средняя арифметическая. Ошибка средней арифметической рассчитана по формуле m = Vn'

где σ – стандартное отклонение, n – число степеней свободы.

Таблица 1

Относительная ошибка измерений при разных объемах выборки [Relative measurement error for different sample sizes]

Длина листовой пластинки – мало изменчивый признак, что привело к снижению относительной ошибки измерений ниже 3% на отдельных растениях при объеме выборки 10 листьев. При объеме выборки 15 листьев на всех растениях наблюдается снижение ошибки измерений ниже 3%. Расстояние от основания до самой широкой части листовой пластинки заметно более изменчивый признак. И хотя часть растений имела уровень ошибки измерений ниже 3% уже на выборке в 15 листьев, получение этого показателя ниже 3% на всех исследуемых растениях удалось только на выборке 30 растений.

Сбор данных в очагах натурализации проведен в 2023 г. на свежих образцах, собранных со средней части молодых побегов плодоносящих растений в период с начала августа до середины сентября. С одного растения отбиралось по 15 листьев. Из-за небольшого количества плодоносящих насаждений в отдельных популяциях объем выборки составлял по 15 растений за исключением популяции Малый Куяш (13 образцов) и популяции ООПТ «Челябинский городской бор» (30 образцов). Для сравнения собрана выборка 30 образцов с селекционного сада микровишни войлочной в ООО «НПО «Сад и огород», растения к оторого предс тавляют собой сеянцы свободного опыления от гибридных сортов, полученных от д.б.н. I Царенко В. П. I и к.б.н. Матюнина М. Н. Исследуемые группы растений представлены в табл. 2.

Таблица 2

Численность выборок и локации изучаемых натурализующихся популяций [The number of samples and locations of the studied naturalizing populations]

|

Пор. № |

Название популяции |

Локация |

Число учетных растений |

|

1 |

Парк Миасское |

55.289, 61.884 |

15 |

|

2 |

Сквер Миасское |

55.289, 61.884 |

15 |

|

3 |

Заправка |

55.275, 61.868 |

15 |

|

4 |

Баландино |

55.357, 61.486 |

15 |

|

5 |

Малый Куяш |

55.855, 61.165 |

13 |

|

6 |

Березовый лес в Саргазах |

55.016, 61.209 |

15 |

|

7 |

ООПТ «Челябинский городской бор» |

55.160, 61.355 |

30 |

|

8 |

Селекционный сад |

55.368, 61.954 |

30 |

|

9 |

Сосновый лес в Саргазах |

55.016, 61.223 |

15 |

|

10 |

Архангельское |

54.929, 61.023 |

15 |

Для оценки влияния фенотипа на данные признаки проведен сбор материала с сортовых вегетативно размноженных растений. Для установления влияния места выращивания отобраны сорта, которые представлены в нескольких экземплярах в каждом месте выращивания (табл. 3).

Таблица 3

Схема опыта при оценке влияния фактора место на изменчивость линейных признаков

[The scheme of experience in assessing the influence of the place factor on the variability of linear features]

|

Расположение |

Координаты |

Количество растений по сорту в опыте |

|||

|

‘Натали’ |

‘Триана’ |

‘Царевна’ |

‘Смуглянка’ |

||

|

Сортоучасток |

[55.359, 61.962] |

3 |

3 |

3 |

2 |

|

Учхоз* |

[56.690, 61.250] |

4 |

3 |

2 |

4 |

Примечание: *Учхоз – учебно-опытное хозяйство Уральского государственного аграрного университета.

Оценка влияния разных лет наблюдений на изменчивость признаков проведена на насаждениях в личной коллекции в пос. Саргазы. В анализ взято 6 генотипов: ‘Алиса’, ‘Восточная’, ‘Даманка’, И 3-17, ГД 8-30, 2-56.

Для оценки достоверности межпопуляционных различий использован критерий Фишера в однофакторном дисперсионном анализе, рассчитанный в программе Excel. Для оценки влияния каждой переменной в группировку образцов по популяциям использован коэффициент детерминации, рассчитанный по формуле

η2 = rJ- , где σ2 – общая дисперсия, δ2 – межгрупповая дисперсия. Доверительный интервал рассчитан по формуле

λ = t*Ss где t – критерий Стьюдента при α=0.05;

S – стандартное отклонение, или дисперсия.

Результаты и обсуждение

В результате проведенного однофакторного дисперсионного анализа установлено, что все линейные признаки листовой пластинки, а также почти все индексы имеют различия в популяциях на очень высоком уровне достоверности (табл. 4).

Таблица 4

Оценка достоверности межпопуляционных различий для основных и производных признаков листовой пластинки

[Assessment of the reliability of interpopulation differences for basic and derived characteristics of a leaf blade]

|

Переменная |

F (при F теор =1.93) |

P -критерий |

|

L*** |

4.63 |

1.74-5 |

|

D*** |

3.34 |

0.0009 |

|

А*** |

4.01 |

0.0001 |

|

Р*** |

4.32 |

4.55-5 |

|

D/L |

1.64 |

0.10 |

|

A/L*** |

10.14 |

2.11-12 |

|

A/D*** |

5.16 |

3.53-6 |

Примечание: различия статистически значимы для Р < 0.05 (*), Р < 0.01 (**) и Р < 0.001 (***).

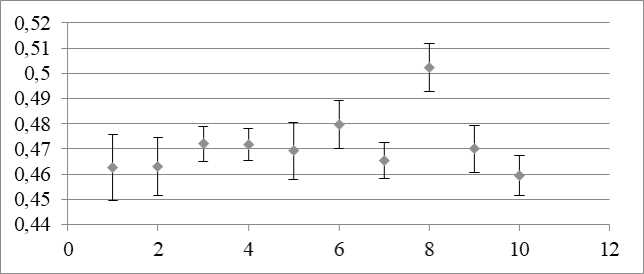

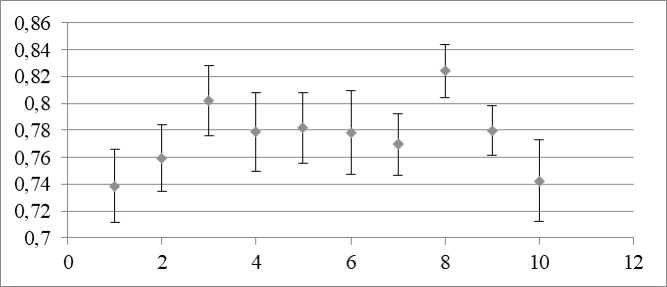

Наиболее выраженные значением критерия Фишера межгрупповые различия получены для значений A/L и A/D. Для индексов A/L и A/D, использование доверительного интервала, рассчитанного как умножение ошибки средней на t-критерий (при α = 0.05), позволило визуально выявить межпопуляционные различия между отдельными группами (рис. 4, 5). Данные показатели позволяют выявить существенные различия группы селекционный сад от многих других растений из очагов натурализации.

Для оценки существенности влияния каждой локации на группировку переменных рассчитан эмпирический коэффициент детерминации (причинности), показывающий долю вариации, объясненную группировочным фактором (табл. 5).

Изменчивость индекса A/L в наибольшей степени обусловлена межпопуляционными различиями, чем изменчивость других признаков. Изменчивость индекса объясняется межпопуляционными различиями на 35%.

Рис. 4. Межпопуляционные различия в средних и доверительных интервалах индекса A/D.

Подписи оси абсцисс соответствуют порядковому номеру мест исследования в табл. 2 [Inter-population differences in the mean and confidence intervals of the A/L index.

Note: the signatures of the abscissa axis correspond to the ordinal number of the study sites in Table 2]

Рис. 5. Межпопуляционные различия в средних и доверительных интервалах индекса A/L.

Подписи оси абсцисс соответствуют порядковому номеру мест исследования в табл. 2 [Inter-population differences in the mean and confidence intervals of the A/D index.

Note: the signatures of the abscissa axis correspond to the ordinal number of the study sites in Table 2]

Таблица 5

Значимость переменных в группировке растений по популяциям [The importance of variables in grouping plants by population]

|

Переменная |

Эмпирический коэффициент детерминации |

Переменная |

Эмпирический коэффициент детерминации |

Переменная |

Эмпирический коэффициент детерминации |

|

L |

0.20 |

А |

0.18 |

A/L |

0.35 |

|

D |

0.15 |

Р |

0.19 |

A/D |

0.22 |

Оценка вклада генотипической и фенотипической природы на изменчивость признаков проведена на коллекционном участке отборных форм и сортов. Предположительно, если изменчивость признака будет обусловлена в меньшей степени годом наблюдений, а в большей степени индивидуальными особенностями растения, то коэффициент детерминации будет стремиться к нулю по фактору годы, и наибольшим по фактору сорта. Коэффициенты детерминации, рассчитанные по данным двухфакторного дисперсионного анализа для основных и производных признаков на нескольких модельных растениях, представлены в табл. 6.

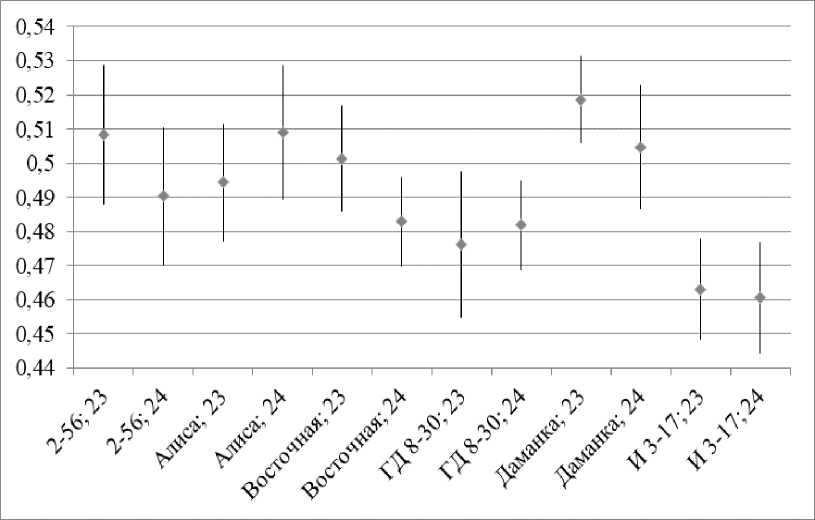

По коэффициенту детерминации неинформативным в поставленной задаче выделен производный признак P/L. Проверка существенности различий по t-критерию (при α=0.05) между отдельными выборками выявила также неинформативность основных признаков листовой пластинки, которые показывали существенные различия между разными годами наблюдений в пределах одной формы. Производные признаки не выделяли существенных различий между выборками разных лет измерений в пределах форм. Наибольшей группирующей способностью выборок по генотипу отмечена A/L, способная достоверно отличить выборки отдельных образцов от других, не выявляя существенные различия по годам у одного растения. Так, удалось найти отличие формы И 3-17 от сортов ‘Даманка’ и ‘Алиса’ (рис. 6).

Таблица 6

Коэффициенты детерминации основных и производных признаков при оценке причины изменчивости признаков

[Coefficients of determination of basic and derived features in assessing the cause of variability of features]

|

Фактор влияния |

Основные и производные признаки листовой пластинки |

||||||

|

L |

D |

A |

P |

A/L |

A/D |

D/L |

|

|

Годы |

14 |

16 |

6 |

0 |

1 |

2 |

2 |

|

Образцы |

39 |

39 |

47 |

14 |

22 |

32 |

24 |

Рис. 6. Изменчивость показателя A/L на нескольких формах за два года наблюдений

[Variability of the A/L indicator on several forms over two years of observations]

Проверка влияния внешних факторов на индивидуальную изменчивость проведена на вегетативно размноженных растениях, высаженных на удаленных друг от друга участках. Дисперсионный анализ выявил достоверные различия ( р = 0.05) только по индексу A/L (табл. 7).

Таблица 7

Оценка достоверности индивидуальных различий для основных и производных признаков листовой пластинки

[Assessment of the reliability of individual differences for basic and derived characteristics of a leaf blade]

|

Переменная |

Фактор места |

Фактор сорта |

|

F |

F |

|

|

L |

0.97 |

0.07 |

|

D |

1.57 |

0.06 |

|

P |

0.32 |

0.15 |

|

A |

1.24 |

0.57 |

|

A/L |

3.32* |

5.23* |

|

A/D |

0.52 |

0.63 |

|

D/L |

5.96** |

1.72 |

Примечание: различия статистически значимы для Р < 0.05 (*), Р < 0.01 (**) и Р < 0.001 (***).

Использование t-критерия Стьюдента не позволило выявить переменную, группирующую выборки по генотипу или месту выращивания. Получаемые достоверные различия между отдельными выборками не удается объяснить. Низкая группирующая способность может быть обусловлена низкой изменчивостью основных (кроме Р) и очень низкой – производных переменных (табл. 8).

Таблица 8

Изменчивость основных и производных признаков на растениях в очагах натурализации [Variability of basic and derived traits in plants in the centers of naturalization]

|

Признак |

x + Sx |

Min |

Max |

V, % |

|

L |

57.5±0.44 |

44.3 |

76.4 |

10.3 |

|

D |

35.0±0.28 |

25.4 |

47.2 |

10.5 |

|

A |

27.2±0.22 |

19.9 |

36.0 |

11.0 |

|

P |

5.8±0.06 |

4.1 |

8.7 |

14.6 |

|

A/L |

0.47±0.00 |

0.41 |

0.57 |

4.9 |

|

A/D |

0.77±0.00 |

0.63 |

1.00 |

7.24 |

|

D/L |

0.61±0.00 |

0.49 |

0.68 |

5.43 |

Вероятно, производный признак A/L может наилучшим образом отражать генотипическую изменчивость растений на микровишне войлочной. В связи с низкой индивидуальной и более высокой эндогенной изменчивостью признаков листовой пластинки данного вида с помощью переменной A/L достоверно удалось выявить различия формы И 3-17 от сорта ‘Даманка’ и ‘Алиса’.

Заключение

В результате проведенного исследования выявлены достоверные различия группы растений Селекционный сад от ряда других групп растений в очагах натурализации по переменной A/D. По переменной A/L группа растений с селекционного сада достоверно отличается от других групп в очагах натурализации. Наблюдения за два года на сортовых насаждениях позволили выявить переменную A/L, показавшую достоверные различия между формой И 3-17 и сортами ‘Даманка’ и ‘Алиса’. Не удалось выявить переменную, способную группировать клоны одного генотипа с разных мест выращивания и выявлять достоверные различия от других генотипов. Для микровишни войлочной индекс отношения расстояния от основания до самой широкой части листовой пластинки и длины листовой пластинки может в большей степени отражать генетические особенности растений.