Использование ионных жидкостей в регенерационных средствах обеспечения газового состава космического жизнеобеспечения (обзор публикаций)

Автор: Гузенберг А.С., Юргин А.В., Потемкин А.Л., Железняков А.Г., Романов С.Ю., Бутрин В.А., Бурлакова А.А.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 4 (47), 2024 года.

Бесплатный доступ

Ионными жидкостями являются соли, в основном органические, состоящие из ионов. Ионные жидкости обладают уникальными свойствами: чрезвычайно низким давлением паров, диапазоном температуры жидкой фазы от нуля до нескольких сотен градусов Цельсия, высокой термической и химической устойчивостью. Органическая и ионная природа ионных жидкостей делает их превосходными растворителями для большого ряда веществ, а антибактериальная и противогрибковая активность при низкой токсичности многих ионных жидкостей имеет большое значение для промышленности и медицины. Для космических систем жизнеобеспечения, в т. ч. на Луне и Марсе, является перспективным применение ионных жидкостей в качестве: • абсорбентов углекислого газа, водяного пара и, частично, вредных газовых примесей; • среды для низкотемпературных электрохимических реакций в регенерационных средствах обеспечения газового состава, включая электролиз СО2.

Ионные жидкости, космические системы жизнеобеспечения, абсорбенты со2, среда для электрохимических реакций, регенерационные системы обеспечения газового состава

Короткий адрес: https://sciup.org/143183984

IDR: 143183984 | УДК: 629.78.048

Текст научной статьи Использование ионных жидкостей в регенерационных средствах обеспечения газового состава космического жизнеобеспечения (обзор публикаций)

Ионные жидкости (ИЖ) представляют собой класс солей, состоящих из пары катион–анион и являющихся жидкими при комнатной температуре. Они перспективны для использования в космических системах благодаря их чрезвычайно низкой летучести. Существует множество ИЖ с почти нулевым давлением пара при комнатной температуре. Они гораздо более стабильны, по сравнению с другими жидкостями, при очень низком давлении окружающей среды. К тому же они не имеют запаха.

Их характеризует химическая стабильность, стабильность по отношению к воздуху и воде, негорючесть и умеренная вязкость. Комбинирование различных ионных пар для создания новых ИЖ открывает большие возможности для поиска ИЖ с необходимыми свойствами для любого конкретного применения. Поскольку количество возможных сочетаний катионов и анионов в ИЖ достигает 1018, теоретически можно создать ИЖ, обладающие любыми свойствами. ИЖ в настоящее время успешно применяются в катализе, органическом синтезе, экстракции, биотехнологии. Благодаря своему разнообразию и уникальным свойствам, ИЖ являются удобной каталитической средой для синтеза лекарств и применимы как потенциальные компоненты лекарственных препаратов.

Противогрибковая и антибактериальная активность ИЖ имеет большое значение для промышленности и медицины [1].

Их применение перспективно в космических системах жизнеобеспечения (СЖО) [2–4]. Практически пренебрежимо малое давление пара ИЖ идеально для применения в средствах обеспечения газового состава (СОГС) СЖО космических объектов, поскольку ИЖ не перейдут из своего жидкого состояния в газообразное под воздействием вакуума или сильного нагрева и не будут выделять газовые примеси в атмосферу гермообъёма.

Кислотосодержащие ИЖ показывают возможность добычи кислорода и металлов из лунного реголита посредством растворения и электролиза. Основными металлами при возможном использовании ресурсов лунного реголита являются железо, алюминий, магний, кальций и титан [5].

Основной характеристикой ИЖ с точки зрения их использования для абсорбции CO2 как выделяемого человеком, так и в марсианской атмосфере, является высокая величина абсорбции, их регенерация при низкой температуре, возможность их регенерации без ухудшения характеристик. Кроме того, ИЖ, в отличие от адсорбентов, не создают пыль. У ряда ИЖ растворимость CO2 увеличивается с уменьшением его парциального давления, тогда как большинство адсорбентов теряют способность поглощать

CO2, когда он присутствует в малых концентрациях. В космических СОГС ИЖ перспективны также в электрохимических реакциях переработки углекислого газа, поскольку в этом случае реакции проходят при температуре, близкой к комнатной. Перспективным является также применение ИЖ в качестве электролита при разложении CO2 электролизом при низкой температуре [6].

В последнее десятилетие исследовались следующие методы использования ИЖ в космической технике: абсорбция СО2, электрохимическое разложение СО2 (электролиз) и продуктов его переработки, регенерация катализаторов (для реакции Боша).

Исследования абсорбции и десорбции углекислого газа ионными жидкостями

Ионные жидкости на основе ими-дазолиума могут быть использованы для удаления CO2 благодаря их хорошей способности к поглощению CO2, высокому уровню безопасности, высокой устойчивости, низкой вязкости и высокой селективности по отношению к CO2 по сравнению с азотом и кислородом.

В исследованиях, описанных в работе [7], одна из таких жидкостей — ацетат 1-бутил-3-метилимидазолия [bmim][ac] — была испытана на поглощение CO2 в различных конфигурациях контактора. Эта жидкость была выбрана из-за небольшого увеличения вязкости при поглощении CO2.

Контакторы работают либо с потоком жидкости и потоком газа, либо с небольшим количеством жидкости в порах мембраны и потоком газа. В первом случае требуются два контактора — абсорбер для поглощения СО2 и десорбер для его регенерации, во втором случае мембрана объединяет их в непрерывный одностадийный процесс.

Для абсорбции в одном аппарате и десорбции в другом было выбрано три геометрии абсорбирующего слоя для определения характеристик удаления CO2 с помощью ионной жидкости в опытном образце:

-

• плоский контактор с мембраной, разделяющей газовую и жидкую фазы;

-

• контактор с полыми волокнами с той же задачей, имеющий преимущество в очень высоком отношении площади поверхности к объёму;

-

• контактор с угловыми капиллярами.

Контактор в виде плоской пластины благодаря своей простой геометрии использовался в качестве контроля, чтобы получить базовые значения поглощения CO2 через мембрану. Контактор с полыми цилиндрическими волокнами, способный работать в условиях микрогравитации, увеличивает площадь контакта между ИЖ и газом.

Капиллярный контактор с внутренним углом представляет собой конструкцию, в которой в условиях микрогравитации капиллярная сила будет приводить в движение жидкость через систему. В этом случае ИЖ находится в прямом контакте с потоком газа, без разделяющей мембраны, что увеличивает абсорбцию CO2 по сравнению с другими методами. Преимуществами этого метода являются снижение потребления энергии на движение ИЖ и снижение уровня шума.

При испытаниях было получено, что увеличение расхода газа оказало негативное влияние на характеристики для всех конфигураций. Изменение скорости потока ИЖ мало влияло на характеристики, за исключением капиллярного контактора с внутренним углом. Эксперименты показали также отсутствие значительного увеличения вязкости ИЖ после абсорбции CO2.

В табл. 1 приведены полученные результаты при подаче CO2 с парциальным давлением ~2 мм рт. ст. при температуре 25 ° C [8].

Таблица 1

Коэффициенты переноса массы и потоки массы CO2 [8]

|

Контактор |

Коэффициент переноса массы k , м/с |

Поток СО2, г/м2 в сутки |

|

Плоская пластина |

(5,2 ± 0,3) . 10-5 |

18 ± 2 |

|

Полое волокно |

(16,8 ± 1,3) . 10-5 |

41 ± 3 |

|

Капилляр с внутренним углом |

(25,0 ± 1,9) . 10-5 |

60 ± 3 |

Капиллярный контактор с внутренним углом показал наилучшие характеристики, однако контактор с полыми волокнами имеет более высокое отношение площади поверхности к объёму и более конструктивен, поэтому он был выбран для конструкции полноразмерного образца системы.

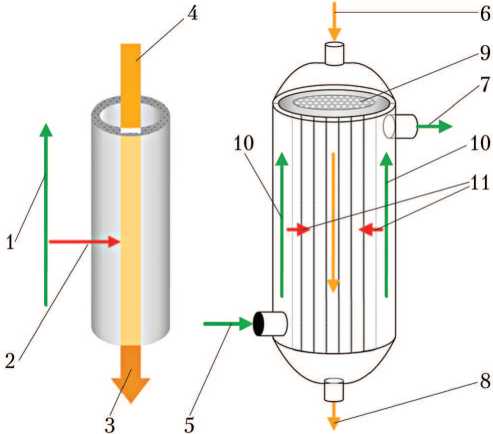

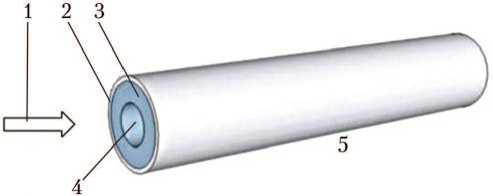

Экспериментальный контактор с полыми волокнами (рис. 1) имел 118 волокон из пропилена, внешний диаметр каждого из которых составлял 0,65 мм, внутренний диаметр 0,39 мм, длина 165 мм и толщина стенки 0,14 мм.

Рис. 1. Контактор на основе полых волокон в разобранном виде [7]: 1— сборка полых волокон

Полипропилен имел водоотталкивающие свойства, поэтому пористые волокна не поглощали ИЖ [7].

Система очистки атмосферы от углекислого газа на основе ионных жидкостей

Удаление углекислого газа из атмосферы гермомодулей системой на основе ИЖ ( CDRILS — carbon dioxide removal by ionic liquid system ) — это технология удаления углекислого газа следующего поколения в комплексе регенерационных СЖО для полётов на околоземной орбите и межпланетных полётов.

Системы существующего поколения основаны на применении твёрдых сорбентов (адсорбентов), которые попеременно используются в режимах поглощения и регенерации. Этот подход приводит к созданию сложной сети клапанов, используемых для переключения слоёв, и к неэффективному использованию адсорбентов, поскольку размеры слоёв должны быть рассчитаны на небольшой проскок поглощаемого СО2. Система CDRILS основана на непрерывной рециркуляции абсорбента — ИЖ — между контакторами половолоконной системы очистки воздуха от СО2 [9–12].

Замена адсорбентов на абсорбент, который перетекает из абсорбера в десорбер, позволяет иметь меньший запас этой жидкости, что уменьшает размер и массу всей системы, а также позволяет оптимизировать абсорбер и десорбер по отдельности. Поскольку этапы абсорбции и десорбции физически разделены, меньшее количество кислорода или азота будет загрязнять производимый углекислый газ. Использование половолоконных мембранных контактных фильтров делает процесс независимым от гравитации, а поскольку мембранные контактные фильтры предназначены либо для абсорбции, либо для десорбции, становится возможным непрерывный процесс без использования клапанов. В результате получается простая и надёжная система.

При этом обеспечивается независимая от гравитации эксплуатация с однофазным потоком, поскольку жидкость содержится в половолоконном мембранном контактном фильтре и циркулирует по замкнутому контуру с помощью насоса.

Полностью интегрированная лабораторная система CDRILS была создана для продолжительных испытаний на длительность в режиме непрерывной работы. Шесть месяцев её эксплуатации прошли без снижения технических характеристик. Затем была создана и испытана вторая система CDRILS (полумасштабный образец), работавшая с использованием полномасштабных половолоконных контакторов. Создана третья система (полномасштабный лётный опытный образец), рассчитанная на четырёх членов экипажа (4,2 кг CO2/сут), которая должна поддерживать парциальное давление CO2 менее 3 мм рт. ст. и работать без технического обслуживания в течение трёх лет. Она включает в себя агрегаты и датчики для лётного комплекта.

Для применения в CDRILS были выбраны две ИЖ: 1-бутил-3-метилимида-золия ацетат [bmim][ac] и 1-этил-3-метилимидазолия ацетат [emim][ac] — из-за хороших способностей к поглощению CO2, низкой токсичности, высокой устойчивости и низкой вязкости этих жидкостей. В настоящее время ионным абсорбентом на основе имидазолиума, используемым для CDRILS , является [emim][ac], однако продолжаются исследования альтернативных ИЖ с большей абсорбционной способностью и меньшей вязкостью [9, 10].

Были исследованы четыре проблемы, которые необходимо было решить для создания лётного образца: ресурс , влияние воды , влияние микропримесей и масштабирование .

Ресурс [11]. Подсистема, состоящая из абсорбера и десорбера, являющаяся основным агрегатом CDRILS , непрерывно работала более 180 сут и показала стабильную работу обоих этих агрегатов. После двухлетнего старения (без работы) была проведена оценка ресурса отдельных компонентов CDRILS . Исследование ресурса показало, что процесс CDRILS устойчив в течение нескольких месяцев непрерывной работы. Кроме того, отдельные исследования стабильности конструкционных материалов для ИЖ и контакторов, которые в настоящее время продолжаются более двух лет, подтвердили, что эти материалы обладают необходимой долговременной прочностью. Основные ресурсные испытания — исследования стабильности компонентов ИЖ и мембранных контакторов после двухлетнего периода показали незначительное ухудшение свойств этих материалов.

Контакторы в виде половолоконных мембран, используемые для абсорбера и десорбера, имеют похожее строение — в них использовались специализированные гидрофобные волокна. В модуле лабораторного размера использовалось 50...4 000 волокон, тогда как в полномасштабном модуле количество используемых волокон более 50 000. Эти волокна фиксируются на концах контактора с помощью эпоксидной трубной доски. Три лабораторных модуля с 48 мембранными волокнами каждый выдерживались с ИЖ внутри волокон при комнатной температуре и испытывались на удаление CO 2 после 1, 15 и 31 дня воздействия. Четыре дополнительных модуля выдерживались при 60 ° C и испытывались с теми же интервалами. Испытания подтвердили устойчивость волокон контакторов к ИЖ.

Благодаря гидрофобности пористых волокон мембраны, прохождение ИЖ через поры с жидкостной стороны в газовую фазу не происходит, тогда как CO2 или вода могут проходить легко. Невозможность ИЖ просачиваться через стенки волокон десорбера при воздействии вакуума была подтверждена экспериментально в течение длительного периода.

В отличие от адсорбционных систем, абсорбирующую жидкость, подобную той, которая используется в системе CDRILS , можно просто слить из системы и заменить, не разбирая систему. Абсорбер и десорбер CDRILS состоят из сотен одинаковых трубок-фильтров, что упрощает техническое обслуживание и использование запасных частей.

Влияние воды [8, 9, 11]. Вода поглощается ионными жидкостями в несколько раз лучше, чем углекислый газ, хотя для их десорбции используется одна и та же температура ~60 ° С. При этом при абсорбции воды уменьшается ёмкость ИЖ по СО2, но вода нужна для уменьшения вязкости жидкости, что требует дополнительных исследований по остаточной воде для каждой конкретной ИЖ.

Вредные примеси [8, 11, 12]. Система CDRILS была разработана для очистки атмосферы гермомодулей космической станции от углекислого газа, но она также может при этом удалять из атмосферы водяной пар и целый ряд микропримесей (табл. 2). На этапе предварительной работы были исследованы возможности системы CDRILS для выполнения очистки атмосферы от вредных газовых примесей в дополнение к регулированию уровня CO2 и влажности.

Микропримеси, извлечённые системой CDRILS , поступают в ИЖ и затем либо остаются в жидкости, либо выводятся в десорбере и далее попадают на выходе в водный конденсат или в поток CO2.

Масштабирование [10]. Ещё одним сложным переходом к разрабатываемой технологии являлось увеличение масштаба лабораторной установки до масштаба лётной системы.

Эксплуатация полумасштабного опытного образца показала возможность масштабирования технологии и обеспечила проектирование созданного полномасштабного наземного опытного образца. Успешная работа экспериментальной системы CDRILS с использованием полномасштабных контакторов подтвердила правильность масштабного перехода.

Таблица 2

Характеристика удаления вредных примесей системой Carbon dioxide removal by ionic liquid system ( CDRILS ) в сравнении со скоростью их образования на Международной космической станции и удалением штатной системой Trace contaminant control systems ( TCCS ) [12]

|

Вредные примеси |

Скорость выделения оборудованием и экипажем, мг/сут |

Скорость удаления CDRILS , мг/сут |

Скорость удаления TCCS , мг/сут |

|

Метанол |

230 |

800 |

— |

|

Этанол |

1 400 |

3 000 |

440 |

|

Н-бутанол |

830 |

200 |

— |

|

Формальдегид |

3,2 |

39 |

— |

|

Ацетальдегид |

23 |

300 |

120 |

|

Толуол |

350 |

300 |

— |

|

O-ксилол |

650 |

92 |

60 |

|

Фуран |

2,1 |

10 |

— |

|

Дихлорметан |

390 |

55 |

13,2 |

|

Ацетон |

740 |

100 |

110 |

|

Триметилсиланол (TMSOH) |

30 |

260 |

101 |

|

Диметил-дифенил силоксан (D3 siloxane) |

30 |

290 |

412 |

|

Аммиак |

320 |

150 |

40 |

|

Freon 218 |

нет |

17 000 |

— |

|

Окись углерода |

460 |

нет |

— |

|

Водород |

250 |

8 500 |

— |

|

Метан |

2 100 |

1 100 |

— |

Примечание . Рассчитано для экипажа из шести человек и 175 000 кг оборудования. Курсивом обозначены вредные примеси, требующие дополнительной очистки, помимо очистки ионной жидкостью.

Мембранные контакторы являются основой технологии и создаются путём помещения большой группы полых волокон в соответствующий корпус и герметизации с двух концов. Для адсорбера и десорбера метод масштабирования основывается на использовании линейной изотермы и экспериментально определённых коэффициентов массопереноса. Опытный половолоконный модуль диаметром 16 см фирмы Honeywell содержит 66 000 волокон диаметром 400 мкм.

Преимущество CDRILS заключается также в модульности: увеличение возможностей CDRILS для экипажей разного состава путём увеличения количества одинаковых контакторов-абсорберов или десорберов. Полномасштабный опытный образец системы даёт возможность для моделирования работы при полномасштабных нагрузках по удалению CO2 и для демонстрации длительной эксплуатации.

Технологический процесс [8, 12].

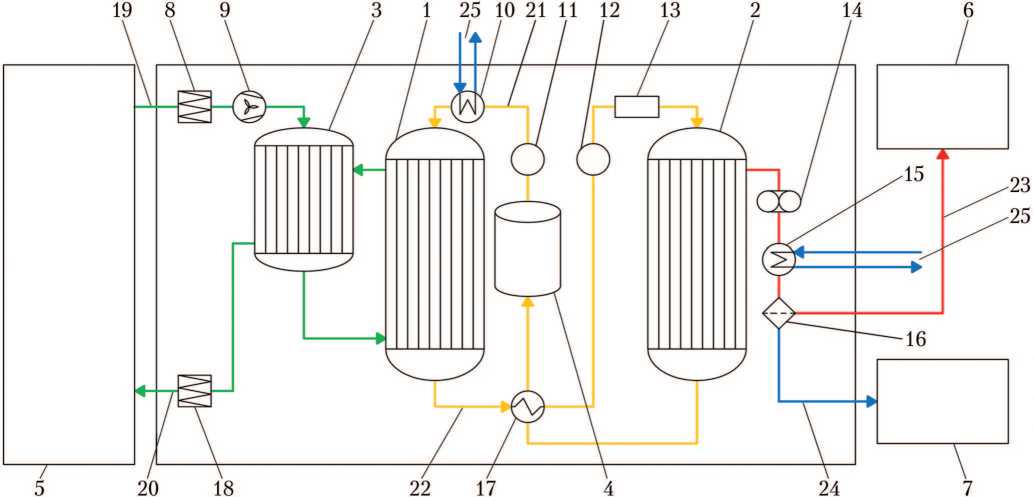

На рис. 2 показана схема технологического процесса CDRILS . Воздух из гермообъёма, содержащий CO2, воду и микропримеси, прокачивается нагнетателем через пылефильтр в мембранный осушитель, где бóльшая часть влаги удаляется.

Рис. 2. Схема ионной системы CDRILS с движущейся ионной жидкостью с мембранным осушителем [10, 12]: 1 — половолоконный мембранный абсорбер; 2 — половолоконный мембранный десорбер; 3 — мембранный осушитель; 4 — бак с чистой ионной жидкостью; 5 — жилой модуль; 6 — баки хранения СО2; 7 — баки хранения воды; 8 — пылефильтр; 9 — вентилятор; 10 — теплообменник (охлаждение); 11, 12 — насосы; 13 — нагреватель; 14 — компрессор; 15 — конденсатор; 16 — разделитель СО2 – вода; 17 — кран-переключатель; 18 — фильтр тонкой очистки; 19 — воздух из гермомодуля (N2, O2, CO2, H2O, микропримеси); 20 — чистый воздух в гермомодуль (N2, O2); 21 — ионная жидкость на охлаждение; 22 — ионная жидкость с СО2, Н2О; 23 — СО2; 24 — вода; 25 — охлаждающая жидкость

Воздух затем входит в половолоконный мембранный контактор-абсорбер, который обеспечивает контакт между воздухом и ИЖ, сохраняя при этом эти два потока разделёнными. Углекислый газ, дополнительный водяной пар и целый ряд примесей удаляются из воздуха. Воздух, очищенный и сухой, становится продувочным газом для осушителя. Влага, которая была удалена из входящего воздуха, перемещается в этот поток, повторно увлажняя его. Очищенный воздух возвращается в кабину.

Ионная жидкость, содержащая CO2, проходит перед десорбером через теплообменник для нагрева до температуры 60 ° C. Десорбер также представляет собой контактор с половолоконной мембраной, в котором углекислый газ и оставшийся водяной пар извлекаются из ИЖ. Далее они разделяются путём конденсации воды и извлекаются в виде отдельных потоков для хранения или использования, например в реакторе Сабатье, который используется на Международной космической станции (МКС) на первой стадии восстановления кислорода из углекислого газа.

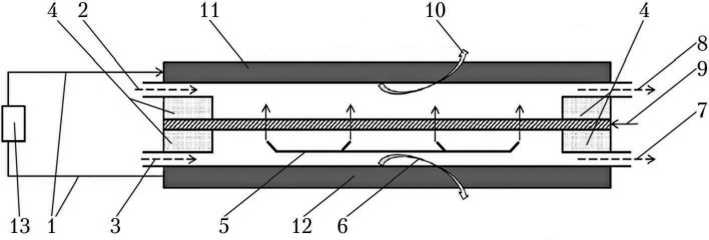

Процесс, происходящий в абсорбере, показан на рис. 3. Чистая ИЖ поступает в узел параллельных полых волокон с одного конца и выходит с противоположной стороны. Воздух в кабине поступает в оболочку, окружающую узел полых волокон с одной

Рис. 3. Отдельное полое волокно и мембранный контактор в конфигурации абсорбера [10]: 1 — воздух в абсорбере мимо полого волокна; 2 — СО2, Н2О в ионную жидкость через стенки полого волокна; 3 — выход загрязнённой ионной жидкости из полого волокна; 4 — вход чистой ионной жидкости в полое волокно; 5 — вход загрязнённого воздуха в абсорбер из гермообъёма; 6 — вход чистой ионной жидкости в абсорбер; 7 — выход очищенного воздуха из абсорбера в гермообъём; 8 — выход загрязнённой ионной жидкости из абсорбера; 9 — сборка полых волокон абсорбера; 10 — воздух в абсорбере мимо сборки полых волокон; 11 — СО2, Н2О в ионную жидкость через стенки сборки полых волокон стороны, и выходит с противоположной в противоточной конфигурации по отношению к потоку жидкости. Компоненты воздуха контактируют с ИЖ через пористые стенки полых волокон, и углекислый газ, водяной пар и ряд микропримесей захватываются ИЖ. Ионная жидкость, азот и кислород, соответственно, остаются разделёнными полыми волокнами. Эффективность этого процесса зависит от ёмкости ИЖ для каждого из веществ и от скорости массопереноса каждого из них в мембране [9].

Затраты на нагревание минимизируются благодаря небольшой разнице температур между абсорбером и десорбером, использованию рекуперационного теплообменника для предварительного нагрева насыщенной CO2 жидкости между абсорбером и десорбером и предварительного охлаждения десорбированной жидкости перед возвращением в абсорбер. Непрерывный обмен жидкостью между абсорбером и десорбером поддерживает концентрацию CO2 в жидкости значительно ниже её ёмкости, что способствует быстрому массопереносу, а общие масса и объём абсорбента остаются низкими при одновременном обеспечении непрерывного потока CO2

Расход воздуха, входящего в абсорбер при проскоке CO2 15–20%, составляет ~43 м3/ч.

Оптимальными температурами для абсорбции и десорбции являются 35 и 60 ° C соответственно. Эффективная десорбция при 60 ° C достигается при пониженном давлении. Тепловая мощность для организации циркулирования потока ИЖ, текущей с расходом 1 кг/мин, составляет 415 Вт. Предполагается, что рекуперационный теплообменник понизит суммарные тепловую мощность и охлаждение до 65 Вт. Общее энергопотребление предполагается 220 Вт и общее охлаждение — 125 Вт. В этом случае масса ИЖ в системе CDRILS будет менее 20 кг. Кроме того, если произошло ухудшение ИЖ, расход может быть увеличен, а также, благодаря модульному принципу, мембраны могут быть заменены в течение полёта.

Преимущество CDRILS заключается также в модульности: увеличение возможностей CDRILS для экипажей разного состава зависит от увеличения количества одинаковых контакторов (абсорберов и десорберов).

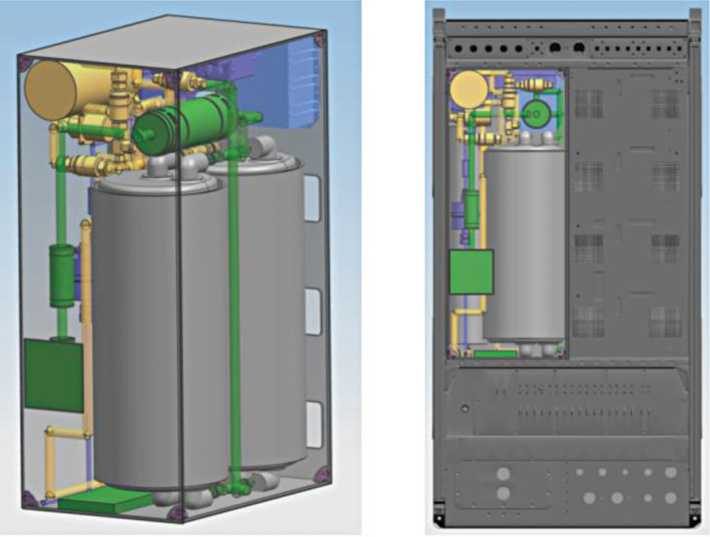

На рис. 4 показана компоновка лётного образца системы CDRILS в эскизном проекте.

на выходе.

Характеритики [8, 9]. Основываясь на данных абсорбционной способности, способности переноса массы и эффективности единичного прохода 80%, предполагается, что в системе CDRILS для экипажа из четырёх человек потребуется абсорбер с площадью мембран 258 м2 и десорбер с площадью мембран 214 м2. Объёмы этих контакторов составят ~48,5 и ~40 л, а массы с ИЖ — 30,5 и 25,3 кг соответственно. Абсорбер и десорбер этой системы разделяются каждый на восемь модулей. Общая масса предполагается 190 кг, хотя в дальнейшем масса может быть уменьшена.

а) б)

Рис. 4. Компоновка лётного образца системы CDRILS в эскизном проекте [13]: а — оборудование лётного образца системы CDRILS; б — компоновка лётного образца системы CDRILS в базовой стойке МКС

В перспективе предполагается доставка на МКС и начало испытаний полноразмерной ионной системы CDRILS , рассчитанной на удаление углекислого газа, выделяемого четырьмя членами экипажа.

Мембранные системы c одним аппаратом на основе ионных жидкостей

Одной из перспективных конфигураций является мембрана с ИЖ на подложке — пористая мембрана, заполненная ионной жидкостью — SILM ( supported ionic liquid membrane ) [7, 14–18]. Поры проходят через всю толщину мембраны с отверстиями с обеих сторон. Для создания SILM жидкость вводится в поры и захватывается внутри пористой структуры капиллярными силами. Такие мембраны обеспечивают непрерывную сепарацию и работают без потока жидкости. Вместо этого есть два газовых потока: подаваемая газовая смесь течёт по одной стороне мембраны, где она контактирует с захваченной жидкостью, а затем жидкость высвобождает захваченные молекулы в газовую фазу на другой стороне мембраны.

В системе CDRILS требуются два контактора — один для сорбции CO2 и второй — для его регенерации, а SILM объединяет их в непрерывный одностадийный процесс, поскольку и сорбция, и регенерация CO2 объединены в одну стадию. Этот процесс проходит в устойчивом состоянии, снижая требования к энергопотреблению системы и увеличивая срок службы агрегатов. Производительность определяется суммарной проницаемостью каждого компонента газа, которая включает в себя абсорбцию ионной жидкостью, диффузию раствора через мембрану и десорбцию из ИЖ с фильтрующей стороны. Пористая мембрана в SILM удерживает ИЖ внутри своей структуры, несмотря на разницу общего давления на мембране, и облегчает селективное и регенерируемое отделение газа из жидкости с поглощённым газом. Во время работы жидкость с поглощённым СО2 подходит к выходной стороне мембраны. Вакуумный насос (или космический вакуум, или продувочный газ низкого давления) создаёт перепад парциального давления CO2 на мембране, поддерживая его непрерывный перенос и удаление через мембрану.

Вакуумный насос может обеспечить дальнейшее концентрирование и переработку углекислого газа на космических станциях, а на транспортных кораблях и космических объектах с небольшой длительностью полёта применимо удаление СО2 в космический вакуум. С помощью продувочного газа низкого давления на фильтрующей стороне мембраны в системе на марсианской базе можно улавливать CO2 из марсианской атмосферы и подавать в среду обитания растений.

В дополнение к надёжности и прочности, требования к массе, энергопотреблению и объёму системы имеют решающее значение для определения её ценности при использовании в космических условиях. Одним из преимуществ SILM по сравнению с другими контакторами является её низкое энергопотребление. Не требуя насосов для потока жидкости и циклов изменения температуры или давления, SILM нуждается только в двух нагнетателях (или одном нагнетателе и вакуумном насосе, если вместо продувочного газа используется вакуум) и нагреве для поддержания температуры мембраны на уровне ~70 ° C [14-18].

Система SILM с ИЖ 1-(3-аминопро-пил)-3-метил имидазол тетрафторборат [ap-mim][bf4] на текущей ранней стадии разработки обеспечивает более низкий коэффициент массопереноса и, следовательно, гораздо более низкий поток CO2 по сравнению с двухступенчатыми системами, использующими поток жидкости. Но по сравнению с системами, требующими циклического изменения температуры и давления, а также оборудования для реализации этих функций, использование SILM позволяет уменьшить затраты энергии и массу ИЖ, а в дальнейшем и массу системы, а также может обеспечить более высокую надёжность, благодаря меньшему количеству движущихся частей [8].

Мембрана должна иметь и высокую скорость проницания CO2, и большую избирательность для CO2 по сравнению с O2 и N2. Для обеспечения необходимого коэффициента переноса в настоящее время в мембранных системах типа SILM может быть применён процесс с двумя последовательными мембранами. Такая система на четырёх членов экипажа (4,2 кг СО2 в сутки) по состоянию на сегодня будет иметь массу ~90 кг, расход воздуха ~70 м3/ч и энергопотребление ~500 Вт [15].

В дальнейшем коэффициент переноса может быть значительно повышен. Так, при исследовании других мембран — FTMs ( facilitated transport membranes ), в которых гидрогельные плёнки были пропитаны ионными жидкостями на основе фосфония с аминокислотой и апротонными гетероциклическими анионами, была получена селективная проницаемость CO2 /N2 8 100 при относительной влажности 70% и парциальном давлении 0,75 мм рт. ст. [17].

На рис. 5 представлена многоуровневая слоистая мембрана, имеющая две тонких с большими порами мембраны из политетрафторэтилена ( PTFE ). Слой на стороне высокого давления ( h-PTFE ) обработан для обеспечения его гидрофильности, тогда как необработанный гидрофобный слой PTFE находился на стороне низкого давления. Ионная жидкость помещалась в слой h-PTFE , а наличие гидрофобного слоя на стороне низкого давления не допускало выдавливания содержимого из пор при воздействии перепада давлений [18].

Рис. 5. Двухслойное полое волокно [18]: 1 — загрязнённый воздух из гермомодуля; 2 — гидрофобный слой волокна; 3 — слой волокна с ионной жидкостью; 4 — сторона высокого давления; 5 — сторона низкого давления

Коэффициент переноса массы и поток массы CO2 для нейлоновой мембраны SILM с [bmim][ac] при подаче CO2 с парциальным давлением ~2 мм рт. ст. при температуре 25 ° C [8]: коэффициент переноса массы k (1,24 ± 0,18) · 10–5 м/с;

поток СО2 3,2 ± 0,8 г/м2 в сутки.

Сравнение с данными табл. 1 показывает, что, хотя мембраны SILM и обладают гораздо более низкими коэффициентом переноса массы и потоком СО2, чем контакторы, использующие поток жидкости, они обладают преимуществами с точки зрения продолжительных полётов из-за высокой надёжности. Такие системы с малой скоростью удаления CO2 могли бы включать в себя продолжительную добычу местных ресурсов. Например, добычу CO2 в составе независимого процесса производства метана из CO2 марсианской атмосферы [14].

Электрохимические системы на основе ионных жидкостей

Извлечение кислорода из углекислого газа необходимо для долгосрочных пилотируемых полётов в дальний космос. Оно применимо как в СЖО, так и в системах добычи местных ресурсов ( ISRU — in situ resource utilization ). Это относится к процессам Сабатье, Боша, электролизу СО2 (в т. ч. совместно с водой), реакциям углеобразования при переработке СО2.

Электрохимическое восстановление CO2 и процессы совместного электролиза его с водой, использующие ИЖ ( ECRS — electrochemical carbon dioxide reduction system ) при низкой температуре, обладают преимуществами для систем СЖО и ISRU . Использование ИЖ играет ключевую роль в создании возможности разработки таких ECRS для космических приложений. Нелетучесть ИЖ позволяет использовать их в условиях гермокабины с меньшими опасениями по поводу их безопасности, чем в случае с обычными растворителями. Растворимость CO2 при низких парциальных давлениях в ИЖ более высокая, чем в воде, поэтому ИЖ в электрохимической системе может обеспечить восстановление CO2 при более низких концентрациях [6, 19].

Ионные жидкости являются хорошими растворителями для большого ряда материалов. В частности, предполагается, что с помощью кислотосодержащих ИЖ можно добывать кислород и металлы из лунного реголита посредством растворения и электролиза.

Использование ИЖ при комнатной температуре в качестве растворителя, электролита и для улучшения свойств и регенерации катализатора внутри электрохимической ячейки делают возможным восстановление растворённого CO2 при низкой температуре, а также при низком давлении.

Электролиз воды

2H2O = 2H2 + O2.(1)

Реакция Сабатье

CO2 + 4H2 = CH4 +2H2O.(2)

Электрохимическая переработка CO2 в CO

2CO2 =2CO + O2.(3)

Электрохимическая переработка CO2 в CH4

CO2 + 2H2O = CH4 + 2O2.(4)

Реакции уравнений (3) и (4) могут происходить при значительно более низких температурах, чем любая из других реакций восстановления CO2. Реакция уравнения (3) может теоретически проходить без потери H2O, что делает возможным извлечение O2 без использования водорода. Реакции уравнений (1) и (3) могут происходить в одном реакторе, создавая смешанный поток CO и H2. Реакция уравнения (4) может эффективно объединять реакции уравнений (1) и (2) в одном реакторе. Реакция уравнения (3) может использоваться с реакциями уравнений (1) и (2) в качестве дополнительного процесса, чтобы повысить извлечение O2 из CO2 до 77%. Аналогично реакция уравнения (3) может использоваться с реакцией уравнения (4) в отдельных системах для достижения того же результата [6]. Компоновка типовой единичной ячейки представлена на рис. 6.

Рис. 6. Проточная ячейка для электролиза CO2 с использованием ионной жидкости [6]: 1 — е– (электрон); 2 — СО2 в ионной жидкости, 3 — Н2О; 4 — прокладки; 5 — Н+ (водород); 6 — 2Н2О — 4Н+ + 4е– + О2; 7 — Н2О + О2; 8 — СО2 + Н2О + ионная жидкость; 9 — ионопроницаемая мембрана; 10 — 2СО2 + 4Н+ + 4е– — 2СО + 2Н2О; 11 — катод; 12 — анод; 13 — источник энергии

Предполагается, что CO2 растворяется в смеси ИЖ с водой до его подачи в катодный отсек, а разделение продуктов происходит уже за пределами ячейки.

При соответствующей настройке система ECRS могла бы позволить обойтись без отдельного электролизёра воды (например, с дополнительной функцией совместного электролиза CO2). Смешанный поток продуктов CO и H2, полученных согласно уравнениям (3) и (1), мог бы подаваться в реактор Сабатье для извлечения воды. Этот поток может подаваться также в реактор Боша для замены его первой ступени [реактора RWGS ( reverse water-gas shift ), CO2 + H2 = H2O + CO] с более низкой температурой.

Компоновка ячейки другого типа, с газодиффузионными электродами, позволяет газу контактировать с жидкостью и электродом внутри пор или на границе между жидкостью и твёрдым телом электрода, что, возможно, позволит концентрировать СО2 в ИЖ или обойтись без концентрации CО2, это даст возможность обойтись без системы удаления и концентрирования СО2.

CO и CH4 могут производиться в системе ECRS одновременно. Такое сочетание процессов в одном реакторе [уравнения (1), (3), (4)] могло бы производить 71,5% CH4 и 28,5% CO для того чтобы удовлетворить потребности экипажа в O2 и свести к минимуму требующийся первоначальный запас воды. Если удастся сконструировать систему ECRS , способную устойчиво производить продукты в таком соотношении, это позволило бы отказаться от электролизёра воды и реактора Сабатье, с извлечением ~70% O2 из CO2 [6].

Имеются два базовых сценария, когда требуется получение О2 из CO2:

-

1) долгосрочные полёты в космическое пространство, включая лунную поверхность (наличие воды);

-

2) поверхность Марса (отсутствие воды).

При этом принципиальная разница состоит в присутствии CO2 в разреженной атмосфере Марса в качестве доступного ресурса и в уровне силы тяжести. В случаях, не связанных с поверхностью Марса, восстановление CO2 используется только для регенерационных СЖО.

Продолжительное пребывание на поверхности Марса даёт возможность обойтись без извлечения O2 из CO2, выделяемого человеком, благодаря наличию CO2 в марсианской атмосфере. Использование этого атмосферного CO2 могло бы обеспечить весь O2, требующийся для жилого модуля на поверхности планеты при работе блока восстановления CO2 без потребления водорода. Конфигурация системы, в которой присутствует водород, может обеспечить горючее и окислитель, необходимые для взлёта с поверхности Марса [19].

Если может быть достигнута плотность тока в диапазоне 65…180 мА/см2 с желательными соотношениями продуктов, то система ECRS для производства O2 на четверых человек может иметь массу 225…385 кг (включая в себя источник питания, насосы, защитную оболочку и др.). Постоянная мощность, необходимая для батареи электрохимических ячеек, предполагается в диапазоне 700…1 245 Вт, в зависимости от скорости производства O2 [6].

Были также получены данные по технической осуществимости регенерации катализатора в системах на основе ИЖ. Железо было успешно нанесено с помощью гальванического осаждения на подложки из медного пенистого материала, используя ИЖ. Оно обладало каталитическими свойствами. Это позволяет снизить потребность в доставке катализатора для реактора [20].

Ионные жидкости, использовавшиеся в исследованиях электрохимического восстановления CO2, почти исключительно были основаны на катионе имидазолиум, который вносит основной вклад в наблюдаемые каталитические эффекты. В дальнейшей работе должны быть экспериментально исследованы сочетания различных ИЖ и материалов электродов с целью найти сочетание, которое обеспечит достаточную плотность тока и соотношение продуктов для системы ECRS [6, 19, 20].

Системы жизнеобеспечения для внекорабельной деятельности на основе ионных жидкостей

В настоящее время разработка новых и надёжных переносных СЖО ( PLSS — portable life support system ) является высокоприоритетным направлением работ NASA для обеспечения более длительных и безопасных внекора-бельных работ в космосе, которые придётся проводить при осуществлении полётов к Марсу. Одной из основных функций системы PLSS является поддержание концентрации CO2 в скафандре на допустимом уровне. При этом NASA снижает предельно допустимое содержание CO2 в скафандре с 7,6 до 2,8 мм рт. ст., несмотря на необходимость в этом случае повышения скорости воздушного потока в скафандре и на отсутствие научного обоснования подобного снижения концентрации CO2 [21].

Фильтры с оксидом металла, используемые в настоящее время в выходных скафандрах NASA , имеют ограниченные возможности по адсорбции CO2. Для увеличения продолжительности работ при использовании систем с оксидом металла скафандр должен иметь большие размеры и массу. Поэтому более простым является использование мембран, удаляющих CO2 в космос [18].

Успешное внедрение мембран потребует достаточно высокой проницаемости CO2 через мембрану, чтобы модуль мембран приемлемого размера был способен функционировать при средней скорости метаболического образования CO2. Кроме того, мембрана должна иметь хорошую селективность CO2 по отношению к O2. Для скафандра NASA с утечкой 4,2 г/ч селективность CO2 /O2 мембраны должна быть не менее 1 180 [18, 19].

Возможным и эффективным способом должно стать включение в ИЖ групп аминов для снижения давления насыщенного пара аминов и удержания их в жидкой фазе. Полученные результаты показали, что мембраны SILM, содержащие ИЖ с аминами, имеют потенциал для отделения CO2 от O2 в ходе проведения внекорабельных работ. Пропитка тонкой слоистой мембраны ионной жидкостью [ap-mim][bf4] обеспечивает достаточно высокую проницаемость, причём этот параметр значительно зависит от методов пропитки волокна [22].

Этот же процесс перспективен для удаления СО2 и водяного пара из тех транспортных кораблей, где не применяются регенерационные СЖО.

При создании поселения на Луне, являющегося базой для пилотируемых полётов за пределы окололунного пространства, доставка запасных компонентов и систем с Земли будет дорогостоящей, поэтому вариантом для обеспечения длительного присутствия людей на Луне будет являться возможность извлекать металлы, кислород и воду из лунного реголита. Основными металлами, нужными для использования ресурсов в месте нахождения, в лунном реголите являются железо, алюминий, магний, кальций и титан [5, 20].

Установление связи химических свойств ИЖ с молекулярной структурой посредством квантовых химических количественных соотношений структуры и свойств ( QSPRs — quantitative structure property relationships ) явилось успешным подходом к соединению структурных конфигураций ИЖ и их химических свойств. Целью исследования была разработка программного обеспечения методологии прогнозирования физических, химических и термодинамических свойств ИЖ. Была доказана осуществимость метода, разработан и экспериментально подтверждён процесс моделирования для прогнозирования свойств ИЖ. С помощью QSPRs можно провести оценку тысяч ИЖ в реголитном ISRU . Достаточность этого метода для быстрого проектирования и отбора ИЖ для конкретной задачи переработки лунного реголита и получения из него металлов требует дополнительного изучения [5].

Выводы

Применение ионных жидкостей перспективно в космических технологиях систем жизнеобеспечения, поскольку ИЖ из-за пренебрежимо малого давления паров не перейдут из своего жидкого состояния под воздействием нагрева или вакуума и, следовательно, не будут выделяться в виде газовых примесей в продукты реакции и атмосферу гермообъёма.

Применение ионных жидкостей должно стать заменой твёрдых сорбентов при поглощении углекислого газа и заменой высокотемпературных электрохимических реакций электролиза углекислого газа (и других соединений углерода для извлечения из них кислорода) на низкотемпературные.

Кислотосодержащие ИЖ дают возможность добычи кислорода и металлов (железа, алюминия, магния, кальция, титана) из лунного реголита посредством растворения и электролиза.

Система CDRILS — это перспективная альтернатива удаления углекислого газа из воздуха в обитаемых космических объектах. Используя уникальные свойства ионных жидкостей (нелетучие, нетоксичные, с высокой ёмкостью по СО2) система обеспечивает простой процесс извлечения СО2. Использование половолоконных мембранных контактных фильтров делает процесс независимым от гравитации, а покольку мембранные контактные фильтры предназначены для работы в качестве абсорбера и десорбера, стал возможным непрерывный процесс без использования клапанов и слоёв адсорбента. Одновременно система может использоваться для сбора конденсата влаги и частичного удаления микропримесей.

Исследование ресурса показало, что процесс CDRILS устойчив в течение нескольких месяцев непрерывной работы, а более чем двухлетние исследования стабильности материалов для ионной жидкости и контакторов подтвердили вывод об их долговременном ресурсе. В перспективе NASA предполагает доставить на МКС и начать испытания полноразмерной экспериментальной ионной системы CDRILS , рассчитанной на удаление углекислого газа от четверых членов экипажа.

Одной из перспективных является пористая мембрана, заполненная ионной жидкостью — SILM . Такие мембраны обеспечивают непрерывную сепарацию и работают без потока жидкости — подаваемая газовая смесь течёт по одной стороне мембраны, где она контактирует с захваченной жидкостью, а затем жидкость высвобождает захваченный СО2 на другой стороне мембраны, то есть сорбция и регенерация CO2 объединены в одну стадию непрерывного одностадийного процесса.

Хотя мембраны SILM в настоящее время обладают более низкими коэффициентом переноса массы СО2, чем контакторы, использующие поток жидкости, они обладают преимуществами с точки зрения продолжительных полётов из-за высокой надёжности. Такие системы с небольшой скоростью удаления CO2 могли бы быть использованы при добыче местных ресурсов, например при добыче CO2 для производства метана и воды из CO2 марсианской атмосферы.

Наиболее перспективным при вне-корабельных работах также является использование ионных мембран, удаляющих CO2 и водяной пар в космос. Этот же процесс перспективен для транспортных кораблей, где не применяются регенерационные СЖО.

Предполагается, что компоновка электрохимической ячейки с газодиффузионными электродами позволит СО2 контактировать с жидкостью и электродом внутри пор или на границе между жидкостью и твёрдым телом электрода, что, возможно, позволит концентрировать СО2 в ионной жидкости и даст возможность обойтись без систем удаления и концентрирования СО2 и электролиза СО2 и воды.

Следует также отметить организацию работ — исследовательские работы по грантам NASA проводил университет штата Колорадо, а создание экспериментальных образцов, включая лётный, и их испытания проводит фирма Honeywell .

Список литературы Использование ионных жидкостей в регенерационных средствах обеспечения газового состава космического жизнеобеспечения (обзор публикаций)

- Ионные жидкости: теория и практика (Проблемы химии растворов) / Отв. редактор А.Ю. Цивадзе. Иваново: АО "Ивановский издательский дом", 2019. 672 с.

- ГОСТ Р 50804-95. Среда обитания космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Общие медико-технические требования. М.: Госстандарт России, 1995. 118 с.

- Гузенберг А. С., Железняков А.Г., Романов С.Ю., Бутрин В.А., Потемкин А.Л., Андрейчук П.О., Юргин А.В., Рябкин А.М., Бобе Л.С., Бутылкин Ю.П., Кочетков А.А., Прошкин В.Ю. Средства обеспечения газового состава и водообеспечения комплексов систем жизнеобеспечения российского и американского сегментов МКС // Пилотируемые полёты в космос. 2022. № 3(44). С. 43-68. EDN: KMXMKP

- Гузенберг А. С., Железняков А.Г., Романов С.Ю., Юргин А.В., Телегин А.А., Бурлакова А.А., Рябкин А.М. Попадание токсичных веществ в атмосферу пилотируемых космических объектов в нештатных ситуациях // Пилотируемые полёты в космос. 2022. № 2(43). С. 83-104. EDN: CALPDQ

- Woolever M, Nabity J.A., Cook R, Fox E. Ionic liquid parameter prediction leveraging quantum structure property relationships // 52th International Conference of Environmental Systems. Calgary, Canada, 16-20 July 2023. ICES -2023-455.