Использование эмоксипина в комплексном лечении гриппа

Автор: Павлкина В.Ф., Ласеева М.Г.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Фармакологическая коррекция соматической патологии

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718717

IDR: 14718717

Текст статьи Использование эмоксипина в комплексном лечении гриппа

-

1. Вихляева Е. М. Патогенез, клиника и лечение миомы матки / Е. М. Вихляева, Г, А. Паллади. Кишинев: Штинца, 1982. 300 с.

-

2. Владимиров Ю. А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / Ю. А. Владимиров, А. И. Арчаков. М.: Наука, 1972. 248 с.

-

3. Малахова М. Я. Модификация метода определения малонового диальдегида / М. Я. Малахова, А. В. Соломенников, Н. А. Беляков, А. С. Владыка / / Лаб. дело. 1987. № 3. С. 224 — 227.

-

4. Медицинские лабораторные технологии: справочник / под ред. А. И. Карпищенко. СПб., 1999. Т. 2. С. 27.

Поступила £(),//,(№,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМОКСИПИНАВ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГРИППА

В. Ф. Павёлкина, кандидат медицинских наук,

М. Г. Ласеева

Грипп часто регистрируемая инфекция, вызывающая массовые вспышки заболеваний, принимающих почти ежегодно характер эпидемий, остается практически неконтролируемым из-за высокой изменчивости антигенной структуры и патогенности циркулирующих вирусов, отсутствия достаточного эффекта от вакцинации. Наиболее часто гриппом болеют лица трудоспособного возраста (19 — 39 лет). Грипп способствует формированию хронической бронхолегочной патологии, предрасполагает к появлению гайморитов, отитов, формирует аллергичес кую патологию, приводит к возникновению вторичной иммунодепрессии. Ведущим синдромом при гриппе является интоксикационный. Медикаментозная терапия инфекционно-токсического синдрома представляет значительные трудности, а современные лекарственные средства, применяемые для его лечения, не полностью удовлетворяют требованиям практических врачей и не нормализуют нарушенных функций организма, что вызывает необходимость поиска и применения новых препаратов, в частности с антиоксидантным типом действия [1; 6; 8].

Остается малоизученным эндотоксикоз при гриппе, а также состояние антиоксидантной защиты (АОЗ), что является, несомненно, актуальным. Несмотря на многочисленность лечебных рекомендаций при гриппе проблема коррекции интоксикационного синдрома полностью не разрешена. Не изучено и влияние антиоксидантов на эндотоксикоз и целесообразность их использования при данной патологии. Целью работы явилось изучение динамики эндогенной интоксикации (ЭИ) при гриппе на фоне базисной терапии и возможность ее коррекции эмоксипином.

В основу работы положены исследования, проведенные в течение 2005 — 2006 гг. на кафедре инфекционных болезней и городской клинической инфекционной больнице г. Саранска. Нами было обследовано 25 пациентов двух групп 19 — 29 лет с диагнозом грипп средней степени тяжести. Первой группе проводилась базисная терапия, включающая патогенетические и симптоматические препараты (10 человек). Вторая группа получала базисную и антиоксидантную терапию (15 человек). В качестве антиоксиданта использовали эмоксипин 1 % — 5,0 мл внутривенно капельно на 200 мл 0,9 % раствора хлорида натрия, 2 раза в сутки. При выборе препарата для коррекции эндотоксикоза исходили из того, что в патогенезе гриппа имеются различные изменения гомеостаза, из которых общим неспецефическим и индуцирующим каскад нарушений метаболизма является активация процессов свободнорадикального окисления. Следовательно, можно предположить, что использование препаратов с антиоксидантной активностью, в частности эмоксипина, позволит корригировать изменения показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ).

На каждого пациента составлена анкета, где регистрировались пол, возраст, диагноз, количество проведенных койко-дней, день болезни на момент поступления в стационар. Оценивались клинические симптомы: общее состояние больного на день госпитализации, головная боль, снижение аппетита, общая слабость, кашель, ринорея, боли в суставах, мышцах и др.

Из лабораторных показателей изучали общий анализ крови по общепринятой методике, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), содержание молекул средней массы (МСМ), определяемое спектрофотометрическим спосо бом [5], сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) [7]. Интенсивность ПОЛ определяли по накоплению МДА в плазме крови в реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой (Егоров Д. Ю., Козлов А. В.). Общую и эффективную концентрацию альбумина исследовали флуоресцентным методом на анализаторе АКЛ-01 с помощью набора *3онд-альбумин» в соответствии с инструкцией к набору. Индекс токсичности (ИТ) рассчитывали по формуле: ИТ = (ОКА/ЭКА) - 1, где ОКА — общая концентрация альбумина; ЭКА — эффективная концентрация альбумина. Отношение ЭКА и ОКА характеризует связывающую способность альбумина (ССА), выражающуюся в процентах [4]. Определение активности каталазы проводили методом, основанном на способности перекисей образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс [2]. Исследовали НСТ-тест (Шубич М. Г. и др.), циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) [3]. Активность фагоцитоза (АФ) определяли латексным методом.

Обследования проводились на фоне базисной и антиоксидантной терапии на 3 — 4 и 9 — 10 дни болезни. В качестве контрольной группы были доноры, сопоставимые по полу и возрасту.

Пациентов с гриппозной инфекцией наблюдали в период эпидемической вспышки заболевания. Всем больным диагноз выставляли на основании клинико-эпидемиологических данных, большая часть больных была госпитализирована в стационар на 2 — 3 день болезни. Состояние всех пациентов при поступлении в стационар оценивали как средней степени тяжести. Ведущими симптомами были лихорадка, головная боль, слабость и снижение аппетита (в 100 %), у 98 % отмечался сухой надсадный кашель, у 93 % — ринорея, у 76 % больных — боли в мышцах и суставах. К жалобам, отмечавшимся достаточно редко, можно отнести нарушение сна, боли в грудной клетке, першение в горле и др.

Динамику инфекционного процесса и эффективность терапии оценивали ежедневно по клиническим признакам, используя единую методику балльной оценки. Сумма всех баллов представлена в виде общего клинического счета (ОКС). За нуль баллов принималось отсутствие данного симптома. Максимальная оценка по выраженности признака равнялась 4 бал- лам. Анализ данных проводился в период спада основных клинических проявлений заболевания, на 5 — 6-й день болезни. Динамическое наблюдение за клиническими признаками инфекции по ОКС показало, что на 2 — 3 день болезни состояние больных оценивалось в 31,1 ± 0,4 балл, а к 5 — 6 дню заболевания ОКС составил 13,7 ± 0,31 баллов. Применение эмоксипина в комплексной терапии гриппа привело к снижению ОКС до 7,30 ± 0,71 баллов. При гриппе общая слабость на фоне базисной терапии к 5 — 6-му дню болезни оценивалась в 1,5 балла, дополнительное применение эмоксипина снизило показатель до 0,5 балла. Головная боль к 5 — 6-му дню болезни соответствовала 1,75 балла при применении традиционной терапии, а при дополнительном лечении эмоксипином снизилась до 0,6 балла. Высота лихорадки на фоне базисной терапии к 5 — 6-му дню болезни составила 1,06 балла, а дополнительное введение эмоксипина привело к снижению показателя до 0,7 балла. Следовательно, эмоксипин, включенный в комплексную терапию гриппа, оказал дезинтоксикационный эффект, характеризующийся уменьшением выраженности таких клинических симптомов, как общая слабость, лихорадка и головная боль.

Включение в комплексную терапию гриппа антиоксиданта влияло на некоторые показатели гемограммы. Применение эмоксипина при гриппозной инфекции приводило к нормализации сегментоядерных нейтрофилов (соответственно 41,60 ± 2,50 % и 59,40 ± ± 2,30 %; р > 0,05) и лимфоцитов (соответственно 48,60 ± 2,60 % и 29,60 ± 2,60 %; р > 0,05). ЛИИ при дополнительном лечении антиоксидантным препаратом составил 0,49 ± ± 0,30, и не отличался от уровня показателей на фоне базисной терапии (0,44 ± 0,10; р > 0,05) и доноров (0,63 ± 0,09; р > 0,05).

Универсальным критерием ЭИ являются МСМ, в связи с чем у больных гриппом определяли их содержание. Нами установлено, что в начале заболевания этот показатель при X 280 нм был повышен по сравнению с контрольной группой (0,255 ± 0,004 у. е.) и составил 0,311 ± 0,010 у. е.; р < 0,01. К периоду клинического выздоровления, на 9 — 10-й день болезни содержание среднемолекулярных пептидов (СМП) в крови оставалось высоким (0,295 ± 0,010 у. е.; р < 0,01). При Х= 254 нм данный показатель как в начале заболевания, так и к периоду клинического выздоровления, 9 — 10-й день болезни, сохранялся повышенным (соответственно 0,306 ± ± 0,050 у. е.; р < 0,01 и 0,270 ± 0,010 у. е.; р < 0,01). Такая динамика содержания МСМ в сыворотке крови при гриппе свидетельствует об активации катаболических процессов и указывает на сохранение эндотоксемии в стадию ранней реконвалестенции. Применение эмоксипина при гриппозной инфекции приводило к уменьшению содержания СМП как при X = 254 нм (0,234 ± 0,01 нм; р > 0,05), так и при X ~ 280 нм (0,255 ± 0,01 нм; р > 0,05), которое достигло показателей доноров (соответственно 0,218 ± 0,005 нм и 0,255 ± ± 0,004 нм), что свидетельствует об уменьшении ЭИ и является благоприятным признаком.

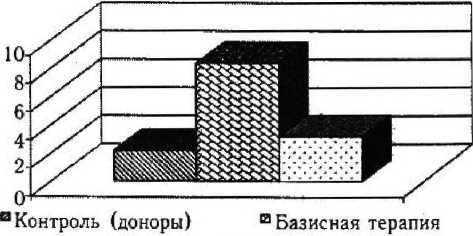

При гриппе наблюдалась значительная активация процессов ПОЛ, выражающаяся в избыточном накоплении МДА. Установлено, что в начале инфекционного процесса уровень МДА был повышен и составил 4,64 ± 0,09 мкмоль/л; р < 0,05, к периоду клинического выздоровления, 9 — 10 день болезни, отмечено повышение этого показателя — 8,36 ± 0,03 мкмоль/л; р < 0,05 по сравнению как с контролем (2,18 ± 0,02 мкмоль/л), так и с началом заболевания, что говорит о значительной интенсивности процессов липо-пероксидации. Применение препарата с антиоксидантным типом действия — эмоксипина приводило к выраженному уменьшению уровня МДА до 3,21 ± 0,07 мкмоль/л (р < 0,05) по сравнению с базисной терапией, но не вызывало его нормализации (рис. 1).

° Базисная терапия+эмоксипин

Рисунок. 1

Динамика уровня МДА при гриппе на фоне различных методов терапии

На фоне гриппозной инфекции наблюдалось снижение антиоксидантной зашиты организма,

Таблице

Динамика значений ЭКА, ОКА, ССЭ и ИТ на фоне различных методов терапии гриппа

|

Показатель |

Базисная терапия (М ± т; л = 15) |

Базисная терапия + эмоксипин (А! ± т; п = 10) |

Контроль (М ± т; п = 15) |

Р, |

Р2 |

|

ЭКА, г/л |

39,97 ± 0,17» |

42,18 ± 0,34 |

42,70 ± 1,12 |

> 0.05 |

< 0,01 |

|

ОКА, г/л |

43,61 ± 1,27 |

43,91 ± 1,01 |

43,30 ± 1,69 |

> 0,05 |

> 0.05 |

|

ССК% |

91,65 ± 1,16» |

96,06 ± 1,14 |

98,61 ± 1,03 |

> 0,05 |

< 0,05 |

|

ИТ (ОКА/ЭКА-1) |

0,09 ± 0,01» |

0,04 ± 0,03 |

0,01 ± 0,001 |

< 0,05 |

< 0.05 |

* значения, где р < 0,05 по отношению группы контроля; pf — критерий достоверности отличий относительно доноров; р2 — критерий достоверности отличии между показателями на фоне базисной терапии и сочетанной терапии с эмоксипином.

о чем свидетельствовал низкий уровень значений каталазы при применении базисной терапии как в начале заболевания, 1 — 3-й день болезни, так и в период клинического выздоровления (соответственно 2,06 ± ± 0,30 мккат/л; р < 0,05; 1,70 ± ± 0,20 мккат/л; р < 0,05) по сравнению с группой доноров (5,10 ± 0,10 мккат/л). В результате применения эмоксипина происходило выраженное повышение каталазной активности сыворотки крови (4,30 ± 0,03 мккат/л; р < 0,01), которая, однако, не достигала показателей донорских величин (р < 0,05).

Токсины гриппа обладают выраженным мембранодеструктивным действием, о чем говорят высокие показатели ССЭ при гриппозной инфекции как в разгаре заболевания, так и в период ранней реконвалестенции (соответственно 47,02 ± 1,30 % и 39,30 ± 0,60 %; р)2< 0,01). Эмоксипин, обладая значительными мембранопротективными свойствами, уменьшает ССЭ при гриппе (31,49 ± 0,40 %; р > 0,05), приводя к нормализации данного показателя (30,12 ± 1,43 %).

Вирус гриппа и продукты эндогенной интоксикации оказывают влияние и на показатели неспецифического иммунитета, что проявляется отсутствием стимуляции фагоцитарной активности нейтрофилов как в начале, так и в конце заболевания (соответственно 65,83 ± 1,30 % и 61,42 ± 1,50 %; р > 0,05), увеличением НСТ-теста на протяжении всего периода болезни (соответственно 51,00 ± ± 2,50 % и 49,57 ± 4,10 %; р < 0,05). При менение эмоксипина не оказало влияния на активность фагоцитоза, которая составила 64,75 ± 1,50 % и не отличалась от уровня здоровых лиц (66,01 ± 4,20 %; р > 0,05). Значение НСТ-теста на фоне применения эмоксипина снижалось до 34,60 ± 1,30 % по сравнению с показателем на фоне традиционной терапии гриппа (49,57 ± 4,1 %; р < 0,01), оставаясь выше величины доноров (20,12 ± 1,40 %; р < 0,05).

Одним из показателей, характеризующих ЭИ, являются ЦИК, содержание которых может повышаться при гиперактивации ПОЛ. Изучая данный показатель при гриппозной инфекции, выявлено, что содержание крупно- и среднемолекулярных ЦИК не изменялось на протяжении инфекционного процесса, оставаясь на уровне контрольных значений. Низкомолекулярные ЦИК, оказывающие наиболее патогенное действие, в группе контроля составляли 73,10 ± 3,60 у. е., при гриппе повышались в начале заболевания до 88,30 ± ± 1,80 у. е,; р < 0,05 и оставались на этом уровне на протяжении всего инфекционного процесса — 86,30 ± 0,80 у. е.; р < 0,05, не уменьшаясь на фоне базисной терапии. Эмок-сипин оказывал положительное действие на динамику низкомолекулярных ЦИК, нормализуя их содержание (74,87 ± 3,40 у. е.; р > 0,05), что нивелирует их патогенное действие на организм и улучшает прогноз.

Нами было установлено, что при гриппозной инфекции наблюдается нарушение детоксикационных функций, в частности, к перио- ду ранней реконвалестенции на фоне базисной терапии уровень ЭКА оставался пониженным (39,97 ± 0,17 r/л; р < 0,05). Дополнительное применение эмоксипина привело к нормализации данного показателя (42,18 ± 4 0,34 г/л; р > 0,05). ИТ при традиционной терапии гриппа к 9 — 10-му дню болезни оставался повышенным (0,09 ± 0,01; р < 0,01), включение в лечение препарата с антиоксидантным типом действия привело к снижению данной величины до 0,04 ± 0,03 (р < 0,05), которая продолжала оставаться выше нормы (р < 0,05). ССА при традиционной терапии гриппа к 9 — 10 дню болезни была пониженной (91,65 ± 1,16 %; р < 0,05), дополнительное применение эмоксипина повысило этот показатель (96,06 ± 1,14 %; р < 0,05) до нормальных значений (р > 0,05) (табл.).

Таким образом, нами впервые при гриппе выявлено антиоксидантное, дезинтоксикационное и иммунокорригирующее действие препарата эмоксипина, дополнительно включенного в базисную терапию. При его применении умень шается выраженность клинических симптомов интоксикации (общая слабость, головная боль, температура тела), нормализуются значения гемограммы (сегментоядерные нейтрофилы, лейкоциты) и уменьшаются биохимические показатели эндотоксикоза (нормализуется уровень молекул средней массы при X = 254 и 280 нм, повышается активность каталазы, снижается значение малонового диальдегида, нормализуется содержание в крови низкомолекулярных циркулирующих иммунных комплексов, снижается показатель НСТ-теста, нормализуется эффективная концентрация и связывающая способность альбумина, уменьшается индекс токсичности). Кроме того, эмоксипин при гриппе оказывает мембранопротективное действие, о чем свидетельствует нормализация сорбционной способности эритроцитов. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование эмоксипина приводит к уменьшению выраженности эндогенной интоксикации, следовательно, он может быть рекомендован к применению в комплексной терапии гриппа.

Список литературы Использование эмоксипина в комплексном лечении гриппа

- Киселев О. И. Стандартизированные принципы диагностики, лечения и экстренной профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций у детей/О. И. Киселев, В. П. Дриневский, Л. В. Оса-дик и др. СПб., 2004. 96 с.

- Королюк М. А. Метод определения каталазной активности/М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Токарев//Лаб. дело. 1988. № 1. С. 16 -17.

- Лебедев К. А. Иммунограмма в клинической практике/К. А. Лебедев, И. Д. Понякина. М.: Наука, 1990. 223 с.

- Миллер Ю. И. Молекулярные основы флюоресцентного метода определения связывающей емкости альбумина сыворотки крови/Ю. И. Миллер, Г. Е. Добрецов//Клин. лаб. диаг. 1994. № 5. С. 20 -22.

- Николайчик В. В. Способы определения средних молекул/В. В. Николайчик, В. В. Кирковский, В. М. Моин и др.//Лаб. дело. 1991. № 10. С. 13 -18.

- Смирнов В. С. Современные средства профилактики и лечения гриппа и ОРВИ/В. С. Смирнов. СПб.: ФАРМиндекс, 2003. 48 с.

- Тогайбаев А. А. Способ диагностики эндогенной интоксикации/А. А. Тогайбаев, А. В. Кургузкин, И. В. Рикун//Лаб. дело. 1988. № 9. С. 22 -24.

- Учайкин В. Ф. Диагностика, лечение и профилактика гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний у детей: пособие для врачей/В. Ф. Учайкин. М., 2001. 16 с.