Использование комплекса управления адаптивными реакциями организма обучающихся в университетской образовательной среде

Автор: Постнова Маргарита Викторовна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Психология и психофизиология

Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработанному и реализованному на практике комплексу мероприятий, основанному на системном подходе, со студентами по повышению их адаптации в образовательном пространстве вуза. Внедрение комплексной системы психофизиологического сопровождения учащейся молодежи позволяет дополнительно успешно адаптировать до 25 % студентов, добиться лучшего сохранения здоровья, показателей академической успеваемости и сохранения контингента за период обучения в вузе.

Адаптация, акцентуации, высшая нервная деятельность, основные образовательные программы, коммуникативные способности, студент

Короткий адрес: https://sciup.org/14967518

IDR: 14967518 | УДК: 612.017.2

Текст научной статьи Использование комплекса управления адаптивными реакциями организма обучающихся в университетской образовательной среде

Современная система отечественного образования не предусматривает мониторинга состояния учащейся молодежи относительно комплекса адаптивного состояния организма. Отсутствуют технологии ранней профориентации учащихся, дифференцированного подхода к психосоциальному сопровождению учебной деятельности, организации адекватных форм и методов аудиторной и самостоятельной работы с учетом индивидуальных адаптационных возможностей человека. Отдельной проблемой является отсутствие в системе образования практики индивидуального учета функционального статуса организма обучающихся, адаптационных возможностей, адекватности предъявляемой нагрузки физическому и психологическому потенциалу человека. Комплексная оценка функционального состояния организма студентов, эффективность их адаптации к обучению в вузе определяется психофизиологическими характеристиками личности и физиологическими особенностями. Использование в комплексе физиологических и психологических методов ди- агностики функционального статуса организма студентов позволит получить полную информацию о функциональном статусе обучающихся. В настоящее время для изучения адаптивных возможностей организма студентов по отношению к учебной деятельности предлагают различные подходы к комплексной оценке функционального состояния организма [1; 2; 5]. Изучив возможные варианты комплексного обеспечения медицинского, психологического и педагогического сопровождения учащейся молодежи, мы провели собственное исследование, предложив комплекс мероприятий, основанный на системном подходе к решению обсуждаемой проблемы.

Цель работы

Выявив особенности психофизиологического статуса учащейся молодежи разработать технологии индивидуального прогноза адаптации и сопровождения лиц, имеющих риски по неполной адаптации или дезадаптации к средовым нагрузкам.

Методика исследования

Разработка и использование комплекса управления адаптационными реакциями обучающихся в вузе было проведено на базе Центра социально-психологической адаптации ВолГУ. Оценка эффективности мероприятий по повышению адаптации к академической среде и академическим нагрузкам с позиций психофизиологического сопровождения студентов была проведена в 2009–2012 году.

Комплекс для выявления индивидуального набора типологий, реактивности и функционального состояния человека, мониторинг уровня здоровья и адаптации к образовательной среде в течение 4 семестров осуществлены в совокупности у 344 человек. Референтную группу составили 162 студента 2009 года поступления, пилотную группу – 182 студента 2010 года поступления. В этой группе все мероприятия проводили с учетом набора индивидуальных типологий и прогноза адаптации. Определение типов высшей нервной деятельности осуществляли по методу Я. Стреляу [4]. При этом выявляли силу по возбуждению, силу по торможению и подвижность нервных процессов. Для оценки уровня реактивности организма по порогу болевой чувствительности использовали анальгезиметр «Ugo Basile» (Италия), для человека были установлены эмпирические границы уровней: высокий до 15,4 с, средний – в пределах от 15,5 до 30,4 с, низкий – свыше 30,5 с [3]. По тесту Г. Айзенка оценивали типологические параметры личности - показатели экстраверсии-интроверсии и нейротизма. Для дополнительной индивидуализации характера высшей нервной деятельности использовали опросник по оценке нервно-психической реактивности, тест на внушаемость, тест на выявление индекса жизненного стиля (методика Келлермана – Плутчека), опросник Басса – Дарки, многофакторный личностный опросник FPI. Оценку умственной работоспособности производили, используя метод Э. Крепелина; коэффициент работоспособности оценивали по количеству допущенных ошибок и динамике утомляемости. Коммуникативные склонности личности оценивали по методике КОС-2 [4].

Итоговыми критериями адаптации к академической среде стали показатели усвоения общей образовательной программы (ООП), а также сохранения контингента в учебных группах.

Математическая обработка результатов проведена по общепринятым требованиям для медико-биологических исследований с расчетом средних, их отклонений, достоверности различий между группами при численных и процентных значениях.

Результаты и их обсуждение

Основные характеристики обследованных студентов референтной и пилотной групп представлены в таблице 1.

Выделение подгрупп риска проведено на основании тестового исследования, а в пилотной группе – также на основании сочетания реактивности (по ПБЧ) и типа ВНД (по опроснику Стреляу). Как видно из представленных данных, группы практически не различались между собой по проценту студентов, отнесенных к подгруппам риска (около 26 %), имели сходное распределение по анализируемым признакам с некоторым увеличением доли лиц с низкой реактивностью и слабым типом ВНД в пилотной группе. Это было связано с тем, что подобные сочетания также были отнесены к подгруппе риска по адаптации к образовательной среде. Сопоставление групп в целом и выделенных групп риска выявило ожидаемые различия в структуре основных типологий. В подгруппы риска относительно чаще попадали индивиды с высоким уровнем реактивности организма и лица с сильным неуравновешенным подвижным типом ВНД.

В процессе этого исследования с целью разработки более адекватного физиологического и психосоциального сопровождения, был изучен ряд характеристик студентов из подгрупп риска. В работе со студентами был использован комплекс УФПТ-1/30 «Психофизиолог».

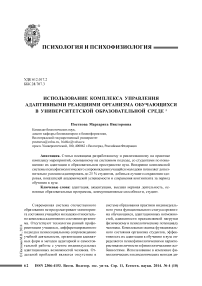

Значимое влияние на эмоциональную компоненту адаптивного поведения оказывают акцентуации характера, являющиеся своеобразным продолжением типологических свойств человека. Проведенные сопоставления показывают, что в подгруппы риска попадет большинство студентов референтной группы, имеющих те ли иные акцентуации (рис. 1).

Таблица 1

Основные характеристики реактивности и типов ВНД студентов в исследовании по оценке эффективности физиологического и психосоциального сопровождения учащейся молодежи

|

Показатели |

Референтная группа, число студ. (2009 год поступления) |

Пилотная группа, число студ. (2010 год поступления) |

||

|

Всего |

Группы риска |

Всего |

Группы риска |

|

|

162 |

43 (26,5 %) |

182 |

49 (26,9 %) |

|

|

Реактивность: - высокая |

65 (40,1 %) |

25 (58,1 %) * |

67 (36,8 %) |

23 (46,9 %) * |

|

- средняя |

65 (40,1 %) |

15 (34,9 %) * |

75 (41,2 %) |

21 (42,9 %) |

|

- низкая |

32 (19,8 %) |

3 (7,0 %) * |

40 (22,0 %) |

5 (10,2 %) * |

|

Тип ВНД: - сильный, неуравновешенный, подвижный |

28 (17,3 %) |

17 (39,5 %) * |

30 (16,5 %) |

18 (36,7 %) * |

|

- сильный, уравновешенный, подвижный |

24 (14,8 %) |

9 (20,9 %) |

25 (13,7 %) |

8 (16,3 %) * |

|

- переходный центральный |

85 (52,5 %) |

9 (20,9 %) * |

96 (52,7 %) |

9 (18,4 %) * |

|

- сильный, уравновешенный малоподвижный |

15 (9,3 %) |

2 (4,7 %) * |

19 (10,4 %) |

2 (4,1 %) * |

|

- слабый малоподвижный |

10 (6,2 %) |

6 (14,0 %) |

12 (6,6 %) |

12 (24,5 %) * |

Примечание. Здесь и в следующих таблицах: * – достоверные различия между группами.

Рис. 1. Частота отдельных акцентуаций личности (%) в референтной группе студентов и подгруппах риска

Из акцентуаций темперамента в подгруппах риска, таким образом, значительно чаще встречаются индивиды, демонстрирующие признаки гипертимности (склонности к повышенному настроению), циклотимичности (перепадам настроения) и экзальтированности (в аффективной манере выражать свои эмоции). В совокупности они составляют почти 40 % студентов подгрупп риска. Из акцентуаций свойств характера обращает на себя внимание присутствие большого процента лиц с признаками возбудимости.

В подгруппах риска отчетливо проявляется сцепленность отдельных типологий ВНД и акцентуаций. Так, возбудимость и дистимич-ность чаще присутствует у людей со слабым типом ВНД, тревожность в равной степени характерна для этого типа ВНД и сильного неуравновешенного подвижного типа (холериков). Среди них часто встречаются индивиды с ярко выраженной гипертимностью. Среди индивидов с сильным уравновешенным подвижным типом ВНД (сангвиников) достаточно часто выявляются гипертимность, экзальтированность и циклотимичность. Выявленные особенности были учтены при разработке индивидуализирущих компонентов воздействия в комплексе физиологического и психосоциального сопровождения обучающихся.

При оценке нервно-психической реактивности, теста на внушаемость, выявление индекса жизненного стиля и опросник Басса – Дарки были получены дополнительные характеристики студентов подгрупп риска.

Статистический анализ полученных данных выявил достоверные различия в выраженности нервно-психической реактивности между индивидами референтной группы и подгрупп риска (14,8 ± 1,1 ед. против 21,8 ± 2,0 ед., P < 0,05). Степень внушаемости у лиц подгрупп риска была достоверно выше: 8,2 ± 0,8 ед. в референтной группе против 12,4 ± 1,2 ед. в подгруппах риска (P < 0,05).

Анализ величин показателей, полученных при обработке результатов опросника Басса – Дарки, в референтной группе и подгруппах риска выявил достоверные признаки более выраженных проявлений физической агрессии, негативизма, обиды, подозрительности и более высокие значения индекса агрессивности у индивидов из подгрупп риска (табл. 2).

Оценку умственной работоспособности выполнили методом Э. Крепелина, определяя коэффициент работоспособности при учете количества допущенных ошибок и динамики утомляемости. Результаты исследования отражены в таблице 3.

Анализ полученных данных выявил, что индивиды подгрупп риска производили меньшее количество правильных действий как в 1– 4 (Р < 0,05), так и в 5–8 (Р < 0,05) строках таблицы Крепелина относительно студентов референтной группы. Кроме этого, в подгруппах риска коэффициент работоспособности был достоверно ниже (P < 0,01), а количество допускаемых ошибок – достоверно выше (P < 0,01), чем в референтной группе.

Таблица 2

Особенности проявления показателей агрессивности и враждебности в референтной группе и подгруппах риска

|

Показатели |

Референтная группа ( n = 24) |

Подгруппы риска ( n = 24) |

|

Физическая агрессия |

4,1 ± 0,3 * |

5,1 ± 0,3 * |

|

Косвенная агрессия |

4,0 ± 0,3 |

4,6 ± 0,3 |

|

Раздражение |

5,2 ± 0,4 |

5,9 ± 0,4 |

|

Негативизм |

2,3 ± 0,2 * |

3,7 ± 0,2 * |

|

Обида |

5,8 ± 0,4 * |

4,3 ± 0,4 * |

|

Подозрительность |

4,7 ± 0,3 * |

6,6 ± 0,5 * |

|

Вербальная агрессия |

7,0 ± 0,5 |

8,3 ± 0,6 |

|

Чувство вины |

7,2 ± 0,5 |

6,2 ± 0,5 |

|

Индекс агрессивности |

16,2 ± 1,0 * |

19,5 ± 1,2 * |

|

Индекс враждебности |

10,6 ± 0,7 |

11,9 ± 0,8 |

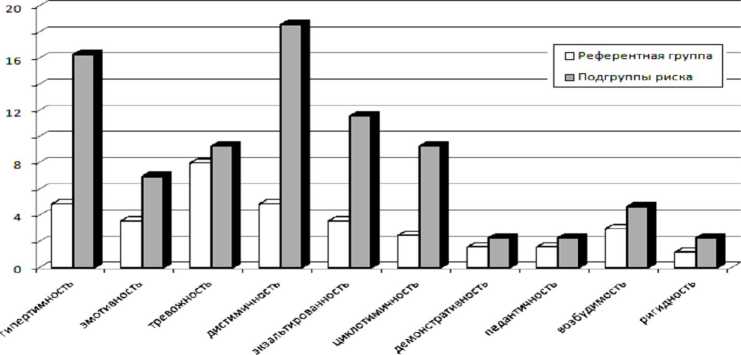

Следующие методики позволяли оценить социально-значимые показатели личности: коммуникативные способности и коэффициент интеллектуального развития. Используя методику КОС-2, четвертый и пятый субтесты Айзенка, выявили определенные различия между студентами референтной группы и подгрупп риска (рис. 2).

Выраженность коммуникативных способностей у студентов подгрупп риска была ниже (8,9 ± 0,3 ед.) в сравнении со сверстниками из референтной группы (6,8 ± 0,5 ед., P < 0,05). Примерно та же зависимость была выявлена для коэффициента интеллектуального развития (93,2 ± 2,6 ед. в подгруппах риска, 106,2 ± 5,4 ед. – в референтной группе, P < 0,05). Для дополнительной характеристики подгрупп риска в референтной и пилотной группах оценили присутствие факторов алкоголизации и наркотизации учащейся молодежи.

Все данные, представленные выше, легли в основу модификаций физиологического и пси- хофизиологического сопровождения учащейся молодежи, программа которого была разработана и успешно апробирована в ВолГУ со студентами референтной и пилотной групп. В последнем случае были учтены новые физиологические данные, был обоснован и использован индивидуально-типологической подход к сопровождению студентов подгрупп риска. При составлении программы мы исходили из того, что существовавшая до этого практика контроля здоровья студентов в университете в основном заключалась в учете хронических заболеваний, подготовке рекомендаций для обращения к профильным специалистам и распределении учащихся по группам здоровья для организации плановых занятий физической культурой. Социально-психологическая работа, как правило, сводилась к оказанию экстренной консультативной помощи. Предлагаемый подход предполагал организацию полноценного физиологического и психосоциального сопровождения учащихся с элементами

Таблица 3

|

Показатели |

Референтная группа ( n = 24) |

Подгруппы риска ( n = 24) |

|

Коэффициент работоспособности |

0,96 ± 0,03 |

0,83 ± 0,04 * |

|

Количество правильных действий, 1–4 строка |

65,3 ± 2,9 |

50,5 ± 4,0 * |

|

Количество правильных действий, 5–8 строка |

60,4 ± 3,8 |

50,9 ± 3,8 * |

|

Количество допущенных ошибок |

0,83 ± 0,08 |

3,51 ± 0,69 * |

Референтная Подгруппы группа риска

Рис. 2. Показатели коммуникативных способностей и коэффициента интеллектуального развития в референтной группе и подгруппах риска

Особенности распределения показателей работоспособности в референтной группе и подгруппах риска ( M ± m )

оценки, прогнозирования и коррекции функционального состояния организма.

Теоретической базой при составлении Программы физиологического и психосоциального сопровождения учащейся молодежи стали наработки по формированию здорового образа жизни в студенческой среде на современном этапе развития российского общества; необходимость комплексного учета всех факторов физического здоровья и физиологического и социально-психологического статуса студентов; сохранение традиционных плановых мероприятий Центра социально-психологической адаптации, медицинской службы и других заинтересованных структур ВолГУ.

В качестве практических мероприятий по реализации Программы была создана рабочая группа; отработаны и сведены в диагностический комплекс все методы, используемые для оценки, мониторинга и коррекции физиологического, психофизиологического и психологического статуса человека; предложены и проанализированы после получения результатов основные индикаторы состояния здоровья студентов; из контингента первокурсников выделены для индивидуальной работы целевые группы риска, создана и внедрена, как информационный продукт, единая система физиологического и психосоциального мониторинга студентов.

Для сравнительного анализа динамики физического состояния студентов в референтной и пилотной группах было определено процентное распределение по группам здоровья. Студентов относили к той или иной группе здоровья по стандартным показателям сразу после поступления в университет и через год, в начале обучения на втором курсе. Результаты представлены в таблице 4.

Полученные данные в референтной группе демонстрируют типичную динамику постепенной физической дезадаптации учащейся молодежи в процессе обучения на младших курсах университета.

В пилотной группе за счет подключения комплекса психосоциального сопровождения удалось несколько уменьшить эти негативные сдвиги: прирост студентов, отнесенных к подготовительной группе, составил 2,2 % (в референтной группе – 5,6 %); прирост студентов, освобожденных от занятий физической культурой, – 1,6 % (в референтной группе – 3,4 %).

Как видно из приведенных данных, реализация Программы физиологического и психосоциального сопровождения учащейся молодежи сопровождалась существенным снижением частоты выявления бытовых, психологических, материальных и личных проблем адаптации в образовательной среде у студентов пилотной группы.

Мониторинг успеваемости проводили в референтной и пилотной группах в течение четырех семестров с фиксацией трех основных показателей: среднего рейтинга по 100-балльной шкале в объеме основных предметов ООП, первичной успеваемости по результатам сессий (%) и сохранности контингента (%).

Результаты академической успеваемости у студентов референтной и пилотной групп достоверно не различались между собой (см. табл. 5).

Тем не менее внедрение программы по сопровождению учащейся молодежи позволило несколько улучшить показатели первичной успеваемости и сохранности контингента в пилотной группе в сравнении с величинами аналогичных показателей у студентов рефе-

Таблица 4

Динамика распределение студентов, задействованных в программе физиологического и психосоциального сопровождения учащейся молодежи, по группам здоровья

|

Группы здоровья |

Референтная группа (2009 год поступления) |

Пилотная группа (2010 год поступления) |

||

|

1-й курс |

2-й курс |

1-й курс |

2-й курс |

|

|

Основная |

49,4 |

39,6 |

46,1 |

44,0 |

|

Подготовительная |

15,4 |

21,0 * |

15,9 |

18,1 |

|

Специальная |

29,6 |

30,5 |

32,5 |

30,8 |

|

Освобожденные |

5,5 |

8,9 * |

5,5 |

7,1 |

Таблица 5

Показатели успеваемости студентов референтной и пилотной групп в рамках реализации Программы физиологического и психосоциального сопровождения учащейся молодежи

Заключение

Проведенное исследование предлагаемого комплекса обследования, который дополнительно учитывает индивидуальное сочетание ключевых типологий и оценку функционального состояния организма, позволяет более полноценно выделять студентов подгрупп риска и планировать с ними мероприятия по оптимальной адаптации к обучению в вузе и профилактике указанных медико-биологических и социальных рисков.

Предлагаемый комплекс мероприятий по первичной адаптации студентов к образовательной среде на первом семестре их обучения в вузе и программа физиологического и психосоциального сопровождение учащейся молодежи позволяет более успешно адаптировать студентов, добиться лучшего сохранения их здоровья, показателей академической успеваемости и сохранности контингента в течение первых двух лет обучения в вузе.

Список литературы Использование комплекса управления адаптивными реакциями организма обучающихся в университетской образовательной среде

- Антипова, М. В. Динамика функционального состояния студентов в процессе адаптации к обучению в вузе/М. В. Антипова//Физиология. Серия 7, Естественные и технические науки. -2012. -№ 6. -С. 5-8.

- Герасимов, И. Г. Проблема понятия функциональное состояние в современной физиологии/И. Г. Герасимов//Успехи физиологических наук. -2011. -Т. 42, № 2. -С. 90-96.

- Мулик, А. Б. Универсальный метод оценки уровня общей неспецифической реактивности организма человека и традиционных видов лабораторных животных/А. Б. Мулик//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2012. -№ 2. -С. 11-15.

- Психологическая энциклопедия/под ред. Р. Корсони, А. Ауэрбаха. -СПб.: Питер, 2006. -1096 с.

- Сманцер, Т. А. Эколого-физиологические особенности адаптации студентов вуза к обучению/Т. А. Сманцер, Е. С. Барышева//Вестник Оренбургского государственного университета. -2011. -№ 12 (131). -С. 301-302.