Использование котельного композитного биотоплива в теплогенераторах типа ТГ-1,5

Автор: Кожевников Юрий Александрович, Чижиков Александр Григорьевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 4 (32), 2015 года.

Бесплатный доступ

Предметом и темой статьи явились вопросы приготовления котельного композитного биотоплива (КБТ) из навоза и мазута или отходов нефтепродуктов и интенсификации процесса его сжигания в плазме СВЧ-разряда применительно к теплогенератору ТГ-1,5, горелка которого была модернизирована. Работа выполнена с целью установления возможности и эффективности сжигания КБТ в плазме СВЧ-разряда с дальнейшим развитием этого метода. Поставленная цель решалась экспериментальными методами: разработана и изготовлена установка, содержащая в горелке теплогенератора три СВЧ-свечи для создания плазмы СВЧ-разряда и воспламенения исходного КБТ. Предварительно в определенных пропорциях готовили смесь из свиного навоза, мазута и воды. Твердые частицы механическим способом доводили до размера 5-25 мкм, а вязкость смеси была менее 45 мм2/с. Приготовленную смесь подавали в горелку шестеренчатым насосом и воспламеняли в плазме СВЧ-разряда. Проведена серия экспериментов по сжиганию КБТ предложенным методом. Выявлена картина воспламенения КБТ в плазме СВЧ-разряда и описан механизм воспламенения и сгорания смеси. Установлена эффективность сжигания КБТ в плазме СВЧ-разряда: улучшается качество сжигания биотоплива за счет ускорения реакции окисления и газификации его составляющих, уменьшаются механический недожог и уровень выброса вредных веществ с дымовыми газами. После доработки технологической схемы и рабочих элементов предложенный метод сжигания КБТ может быть рекомендован для теплогенераторов животноводческих ферм и сушильных установок. Работа должна быть продолжена в направлении доведения модернизации горелок теплогенераторов до уровня опытных образцов и потребительского использования.

Котельное композитное биотопливо, плазма, свч-разряд, метод сжигания, теплогенератор

Короткий адрес: https://sciup.org/140204354

IDR: 140204354 | УДК: 621.4

Текст научной статьи Использование котельного композитного биотоплива в теплогенераторах типа ТГ-1,5

Введение. К композитным биотопливам (КБТ) относят гомогенные топливные суспензии и эмульсии, приготовленные в определенных пропорциях из нефтепродуктов (низкосортный мазут, нефтяные шламы, отработанные масла и т.п.) и сырья растительного и животного происхождения (торф, навоз, помет, отходы растениеводства, иловые осадки, биомасса микроводорослей и др.). В КБТ может быть также добавлен уголь в пылевидной форме [1].

Приготовление и использование КБТ позволяет решить ряд важных задач:

-

- частично утилизировать экологоопасные, но энергосодержащие нефтяные и органические (навозные лагуны, влажный птичий помет) отходы, образующиеся на многих сельскохозяйственных предприятиях;

-

- уменьшить потребление углеводородных топлив пропорционально содержанию в КБТ органической фракции непосредственно в местах производства сельскохозяйственной продукции;

-

- снизить загрязнение окружающей среды за счет улучшения состава выхлопных газов устройств для сжигания КБТ.

Организованного использования нефтесодержащих и сельскохозяйственных отходов в АПК страны в энергетических целях не наблюдается в силу ряда субъективных и объективных причин, основными из которых являются удобство, доступность и традиционность применения жидких и газообразных ископаемых топлив. В стране многие организации разрабатывают технологии и технические средства переработки твердых отходов и биомасс в жидкие и газообразные биотоплива, преимущественно термохимической конверсией, с целью последующей выработки из них тепловой и электрической энергии, однако, эти разработки пока не выходят за рамки опытных. К примеру, имеются предложения по использованию соломы зерновых культур в рулонах в качестве топлива для котельных установок [2].

Широко применяемые в сельском хозяйстве жидкотопливные теплогенераторы (отопление помещений, подогрев воды и воздуха, сушка сельскохозяйственной продукции и др.) с распылительными горелками не могут эффективно работать на КБТ из-за наличия в составе твердых частиц различного размера и воды, затрудняющих его полное сгорание. В связи с этим для КБТ важное значение приобретает этап их подготовки к сжиганию и обеспечение временного хранения подготовленной смеси без расслоения и седиментации.

В лаборатории биотоплива ФГБНУ ВИЭСХ проведены экспериментальные исследования по интенсификации и повышению качества сжигания КБТ в теплогенераторах типа ТГ-1,5. При этом на основе ранее проведенных работ [3, 4] в горелочном устройстве для воспламенения рабочей смеси и стабилизации горения предложено использовать плазму СВЧ-разряда. Последняя может эффективно изменять гидродинамические характеристики течения горючей смеси в объеме камеры сгорания, улучшать форму и увеличивать поверхность пламени, скорость распространения его фронта, что наиболее существенно для дисперсных систем (суспензионные, композитные, пылеугольные топлива). В условиях образующейся СВЧ-плазмы воспламенение смеси определяется не только тепловой энергией, рассеиваемой в разряде, но и высокоэнергетическими электронами, служащими инициаторами разветвленных цепных реакций.

Плазмохимические технологии, применяемые для утилизации отходов добычи и переработки нефти (нефтяные и буровые шламы, нефтезагрязеннные грунты, водоорганические стоки и т.п.) с получением безвредных твердых и газообразных продуктов могут быть использованы и для сельскохозяйственных отходов.

Целью проведения исследований являлось установление влияния СВЧ-поля на характеристики горения КБТ и эффективность его применения. При этом основными задачами являлись:

-

- изучение схемы наложения СВЧ-поля на пламя в различных условиях;

-

- определение особенностей управления горением КБТ.

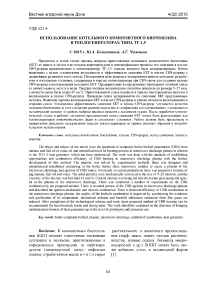

Экспериментальная установка, материалы и .методы исследований Для проведения экспериментов по сжиганию КБТ на базе теплогенератора ТГ-1,5 была создана установка, схема которой показана на рисунке 1.

горячий воздух воздух биотоп ливо

1 - СВЧ-свеча; 2 - форсунка; 3 - камера сгорания; 4 - котел ТГ-1,5; 5 - блок питания магнетронов; 6 - газоанализатор «ТЕSТО-350S»; 7 - датчики температуры;

8 - блок индикации температуры

Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки

Модернизирована горелка теплогенератора: она была оснащена тремя СВЧ-свечами, располагаемыми в камере сгорания теплогенератора, для создания плазмы СВЧ-разряда. Воспламенение КБТ осуществляется за счет СВЧ-плазмы и излучения от нагретых стенок камеры сгорания.

Для экспериментов предварительно готовилась смесь из свиного навоза влажностью около 90% и содержанием до 60% топочного мазута или нефтешламов. Для придания смеси текучести в него добавляли воду (до 20%). Компоненты смеси смешивали в ротационно-пульсационном аппарате (РПА). При этом твердую фракцию доводили до размера частиц 5-25 мкм, а его вязкость составляла менее 45 мм2/с. Иными словами, по своим физикомеханическим характеристикам подготовленная жидкая суспензионная смесь приближалась к котельным мазутам VI и VII классов. КБТ в горелку подавали шестеренчатым насосом, а воздух компрессором при давлении 0,2 МПа. Объем ресивера компрессора составлял 0,25 м3. Подаваемую смесь воспламеняли в плазме СВЧ-разряда, образуемую с помощью свечей 1 (рисунок 1). Удельный расход электроэнергии на воспламенение КБТ в плазме СВЧ-разряда составлял 0,09-0,10 кВт-ч/кг. Технологии приготовления КБТ, включая СВЧ-воздействие, описаны в [5]. Состав топочных газов определяли газоанализатором «TESTO-350S».

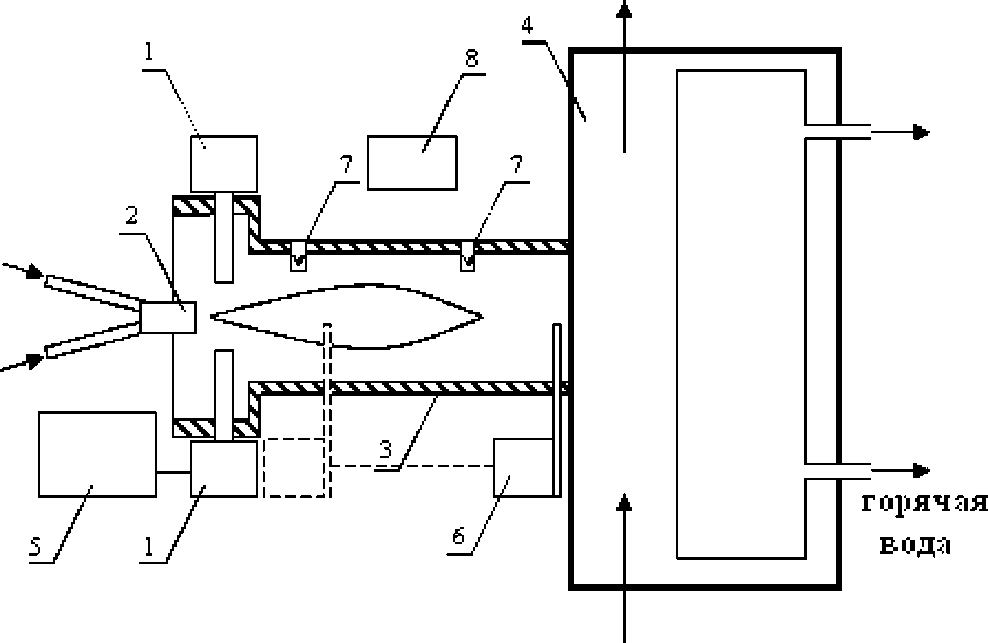

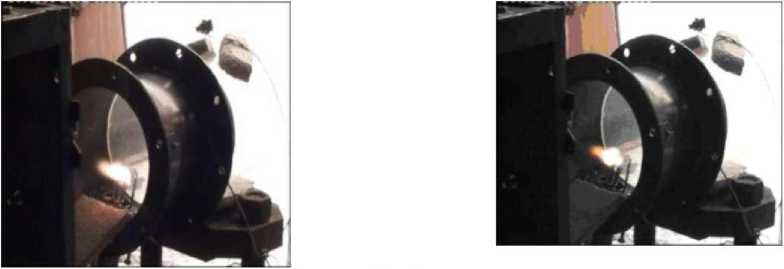

Результаты экспериментов и их обсуждение. СВЧ-плазма в горелках жидкотопливных котлов, использующих композитные или низкокалорийные виды топлив, применена с целью обеспечения максимальной эффективности воспламенения топливной смеси и устойчивости горения при заданном регламенте работы котла. На рисунке 2 показана картина сжигания КБТ в плазменной горелке.

Поджиг СВЧ-свечи

Начальная стадия горения (поджиг композитного биотоплива)

композитного биотоплива)

Развитие стадии

ие композитного оиотоплива

Завершение реакции горения композитного топлива

Рисунок 2 - Этапы поджига и горения КБТ в плазменной горелке

При работе в 10- и 3-сантиметровом диапазонах длин волн (<уу = 3-109... 1-1010 с-1) значение критической частоты достигается при сравнительно небольших концентрациях электронов Ne « 1010 см-3, что приводит к необходимости введения в СВЧ-тракт согласующих элементов. При этом оптимизация геометрии тракта и заполнения разрядного канала позволяет существенно (до трех порядков величины) снизить уровень необходимой для пробоя мощности СВЧ-генератора, обеспечивающей высокоэффективное преобразование энергии СВЧ-поля в тепловую плазмообразующего газа как в импульсном, так и в непрерывном режимах.

Основными характеристиками горелки, определяющими вероятность воспламенения, являются температура смеси в зоне поджига и пространственно-временной интервал, в котором эта температура реализуется. Скорость физико-химического процесса, а следовательно, вероятность получения продукта реакции зависит от температуры среды. Для фиксированного состава смеси вероятность процесса связана с температурой среды соотношением больцмановского типа:

Pi -exp ( Еа кТ), где Pi - вероятность активации /-ой реакции;

Еа - энергия активации;

к - константа скорости реакции;

Т - температура в зоне активации.

Температура в зоне поджига топливной смеси определяется, с одной стороны, условиями в камере сгорания, а с другой -энергетическими балансными соотношениями, характеризующими функционирование горелки. Энергия, передаваемая в зону поджига, расходуется на нагрев среды и сброс тепла теплопроводностью, конвекцией и лучеиспусканием. Поскольку эти тепловые потери растут с увеличением длительности воздействия, то температура среды в зоне поджига будет тем больше, чем выше импульсная мощность горелки. Если температуру можно считать интенсивным параметром процесса воспламене ния, то значение пространственно-временного интервала, в котором эта температура реализуется, можно отнести к экстенсивному параметру, который определяется объемом V зоны поджига, длительностью т (временем жизни) плазменного образования и количеством п импульсов в пределах одного рабочего цикла горелки.

Поскольку процесс воспламенения определяется протеканием цепной химической реакции и носит статистический характер, то его вероятность зависит от длительности временного интервала, в котором в зоне воспламенения поддерживается достаточная температура, и объема этой зоны. Предполагая, что время % выхода на режим по температуре существенно меньше длительности импульса ^«т)ч результирующее значение экстенсивного параметра пропорционально значению пространственно-временного интервала Утгқ который состоит из независимых элементов объема и времени с некоторыми конечными значениями вероятности воспламенения при фиксированной температуре. Основаниями для такого предположения могут служить: для объема - одномерный характер процессов при разряде в зависимости от напряженности электрического поля /:, а для времени - выполнение условия тО«т и значительная скважность импульсов. Для СВЧ-горелки, питающейся от промышленной сети с частотой 50 Гц, длительность импульсов, обеспечивающих СВЧ-разряд, будет равна 8 миллисекундам, с периодом следования в 20 миллисекунд. В этом случае уже с третьего импульса начинается стабильный разряд и устойчивое плазмообразование в объёме, обеспечивающем поджиг топлива.

Эффективность использования СВЧ-разряда в качестве источника воспламенения при плазменно-стимулированном горении оценивают величиной приведенного электрического поля E/N, где Е - напряженность электрического поля, N - концентрация молекул газа (воздуха). Большие значения E/N определяют генерацию химически активных частиц (радикалов), стимулирующих процесс воспламенения.

E/N предлагается использовать как параметр электродинамической характеристики неравновесной плазмы. Значение E/N обуславливает направление энерговыделения в плазме и контролирует состав вырабатываемых в плазме активных частиц (радикалов). По существу, это степень ионизации среды. Примерная критическая величина Е/'N ~ 120 Td. Выше этого значения электрическое поле достаточно для ионизации газа, ниже - для разряда необходимо наличие внешнего источника.

Воздействие на композитное биотопливо СВЧ-плазмы в виде ионизированного газа, температура которого достигает 3,5 тыс. °C, обеспечивает его полное сгорание. В результате этого в уходящих газах присутствует только СО2 и практически отсутствует СО. При ионизации газа молекулами озона происходит разрушение кластеров, что приводит к объемному сгоранию смеси. Все молекулы вступают в реакцию в течение минимального времени. Каждая молекула вступает в химическую реакцию с кислородом или озоном в активной форме по принципу домино, т.е. достаточно незначительного количества ионизированной топливо-воздушной смеси, которая при контакте с СВЧ-плазмой будет ионизировать последовательно всю топливо-воздушную смесь низкокалорийных жидких композитных биотоплив.

Заключение и выводы. Проведенные эксперименты показали, что горелка, собранная с использованием плазмы СВЧ-разряда, показала ее достаточную работоспособность при сжигании композитного биотоплива.

Основные преимущества СВЧ-плазменного сжигания перед традиционным факельным следующие:

-

- дисперсия углеводных остатков биомассы за счет эффекта газификации в зоне СВЧ-плазмы;

-

- увеличение скоростей реакции окисления и газификации композитных составов;

-

- снижение механического недожога;

-

- снижение уровней выбросов с дымовыми газами оксидов серы и азота, тяжелых металлов и канцерогенных углево

дородов при безмазутной растопке и подсветке факела в котлах теплогенераторов.

Применение СВЧ-плазмы для горения композитных биотоплив позволяет добиться важных для теплоэнергетики эффектов: экономического (снижение затрат на подсветку и растопку котла); топливного (использование низкореакционных и высоковлажных композитных биотоплив и снижение механического недожога); экологического (снижение выбросов оксида азота и серы, тяжелых металлов и канцерогенных углеводородов).

Дальнейшие исследования будут направлены на обеспечение механизированного выполнения технологических операций подготовки и дозирования компонентов биотоплива, а также доведение рабочих органов СВЧ-плазменного сжигания до потребительского уровня.

Список литературы Использование котельного композитного биотоплива в теплогенераторах типа ТГ-1,5

- Кожевников, Ю.А. Исследование распределения капель воды по размерам в водомазутной смеси/Ю.А. Кожевников и др.//Механизация и электрификация сельского хозяйства. -2013. -№ 3. -С. 25-26.

- Кожевников, Ю.А. Сравнительная оценка энергоэффективности технологий получения биотоплив третьего поколения термохимическим методом/Ю.А. Кожевников и др.//Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). -2011. -№ 12. -С. 60-64.

- Кожевников, Ю.А. Приготовление композитных котельных и моторных биотоплив из альгамассы/Ю.А. Кожевников и др.//Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). -2013. -№ 1. Ч. 2. -С. 103-107.

- Кожевников, Ю.А. Газовое топливо из органического сырья. Т. 2/под ред. Ю.М. Щекочихина; Ю.А. Кожевников и др. -Москва: Агрорус, 2013. -302 с.

- Кожевников, Ю.А. Эффективность применения кавитированных водомазутных эмульсий (ВМЭ) в котельных установках/Ю.А. Кожевников и др.//Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности использования ресурсов при производстве с.-х. продукции -новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства" (20-21 сентября 2011 г., Тамбов). -Тамбов: Першина, 2011. -С. 403-404.