Использование ложбин стока для осушения тяжелых почв в условиях Новгородской области

Автор: Балун О.В., Шкодина Е.П., Жукова С.Ю., Яковлева В.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 8, 2025 года.

Бесплатный доступ

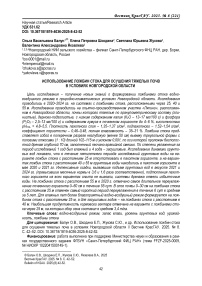

Цель исследования – получение новых знаний о формировании ложбинами стока водновоздушного режима в природноклиматических условиях Новгородской области. Исследования проводились в 2020–2024 гг. на системах с ложбинами стока, расположенными через 25, 40 и 55 м. Исследование проводилось на опытнопроизводственном участке «Ляпино», расположенном в Новгородской области, почвы которого тяжелые по гранулометрическому составу (глинистые), дерновоподзолистые, с низким содержанием калия (К2О – 13–17 мг/100 г) и фосфора (Р2О5 – 2,5–13 мг/100 г) и содержанием гумуса в почвенном горизонте до 4–6 %, кислотностью рНKCL = 4,8–5,5. Плотность пахотного слоя – 1,35–1,37 г/см3, подпахотного – 1,52–1,54 г/см3, коэффициент пористости – 0,46–0,48, полная влагоемкость – 35–31 %. Ложбина стока представляет собой в поперечном разрезе неглубокую (менее 50 см) выемку треугольной формы с пологими откосами (1 : 10) длиной 102–115 м и уклоном 0,001, по оси которой проложен бесполостной дренаж глубиной 70 см, заполненный песчаногравийной смесью. По степени увлажнения за период исследований 1 год был влажный и 4 года – засушливые. Исследование динамики грунтовых вод показало, что в течение пятилетнего периода исследований грунтовые воды на варианте ложбин стока с расстоянием 25 м отсутствовали в пахотном горизонте, а на вариантах ложбин стока с расстоянием 40 и 55 м грунтовые воды находились в пахотном горизонте в мае 2020 и 2021 гг. Интенсивные осадки, вызвавшие подъем грунтовых вод в августе 2021 и 2024 гг. (превысившие месячные нормы в 3,6 и 1,6 раза соответственно), подтопления пахотного горизонта на всех вариантах опыта не вызвали, системы дренажа отвели избыточные воды. На ложбинах стока с расстоянием 55 м в 2020 г. отмечено самое длительное переувлажнение почвенного горизонта 0–60 см в течение 55 сут. В слое почвы 0–30 см на ложбинах стока с расстоянием 25 м отмечен самый короткий период переувлажнения в течение 6 сут в среднем за 5 лет. Для влажных лет более благоприятный водновоздушный режим формируется на ложбинах стока с расстоянием 25 м, а для засушливых годов – на ложбинах стока с расстоянием в 40 м. Наибольшая продуктивность кормового гектара отмечена на варианте с ложбинами стока через 25 м, на которых сбор сена составил в среднем 3,4 т/га.

Водно-воздушный режим, запас влаги, уровень грунтовых вод, урожайность, ложбины стока

Короткий адрес: https://sciup.org/140310738

IDR: 140310738 | УДК: 631.62 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-8-42-52

Текст научной статьи Использование ложбин стока для осушения тяжелых почв в условиях Новгородской области

Financing : the work was carried out with the support of the Ministry of Science and Education within the framework of the state assignment of the Federal State Budgetary Institution of Science St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (topic FFZF-2025-0009, R&D № 1022041500149-1).

Введение. Новгородская область расположена на северо-западе Нечерноземной зоны Российской Федерации. По степени увлажнения территория области входит в гумидную зону, поэтому большинство почв находятся в переувлажненном или заболоченном состоянии. В настоящее время больше половины территории Нечерноземной зоны Российской Федерации подвергается регулярному подтоплению и не менее чем на пятой части этой площади идут процессы болотообразования. Для их использования в сельском хозяйстве и повышения почвенного плодородия требуется проведение различных мелиоративных мероприятий [1]. В Литве, расположенной в северной части Европы, где на осушаемых землях выращивается около 90 % всей сельскохозяйственной продукции, в последнее время в связи с изменением климата отмечается рост экстремальных по степени увлажнения лет, как засушливых, так и избыточно влажных, приведших к значительным потерям урожая. Поэтому в стране проведение мелиоративных работ относится к основным приоритетам государства [2]. Положительное влияние сельскохозяйственных мелиораций на улучшение качества почвы было отмечено китайскими учеными и, как мера увеличения площади обрабатываемых земель, популяризируется в последние десятилетия в Китае, имеющем многовековую историю использования дренажных систем для осушения земель сельскохозяйственного назначения [3, 4]. Исследования влажности почвы, проведенные учеными в различных регионах европейской части Российской Федерации, показали, что для растений влажность почвы является основополагающим фактором обеспечения их основными элементами питания, водой и воздухом, а также наивысшим по степени важности элементом, определяющим основные составляющие актуального плодородия [5, 6]. Изменения климата, затронувшие территорию Российской Федерации, неизменно влекут за собой изменения влажностного режима почв. Проведенные многолетние исследования влажности почвы в Западной Сибири позволили сделать выводы, что за более чем тридцатилетний период произошли значительные изменения режима влажности почвы: влажность почвы стала более благоприятной для выращивания сельскохозяйственных культур, без резких колебаний, как в течение вегетационного периода года, так и в многолетнем аспекте [7]. Наибольшее распространение для устранения избыточной влажности почвы с целью создания благоприятного водно-воздушного режима во второй половине прошлого столетия получил закрытый дренаж, поскольку обладает рядом преимуществ: высокой надежностью и долговечностью, удобством в эксплуатации. При осушении дренажем в глееватых почвах устраняется двухъярусная верховодка и, как правило, исчезает гравитационная влага из нижних горизонтов, что способствует оптимизации влажности почвы в течение вегетационного периода [8]. Проблема осушения тяжелых слабоводопроницаемых почвогрунтов все еще является одной из наиболее сложных. Тяжелые почвогрунты характеризуются особенностями, резко осложняющими их осушение. К ним относится большая набухаемость и очень низкая водопроницаемость, маломощный пахотный слой, подстилаемый плотными горизонтами, высокая капиллярная влагоемкость, вследствие чего они не обладают несущей способностью, необходимой для работы сельскохозяйственной техники. В связи с этим осушительные системы на тяжелых слабоводопроницаемых почвах должны обеспечить быстрый сброс поверхностных вод и своевременный отвод избыточной воды из пахотного горизонта. В Нечерноземной зоне Российской Федерации, где прогнозируется увеличение количества осадков в связи с изменением климата, традиционные методы осушения слабопроницаемых почв закрытым дренажем часто оказываются малоэффективными из-за отсутствия гидравлической связи пахотного горизонта с дренажем, недостаточности мероприятий по ускорению поверхностного стока и больших расстояний между открытыми каналами [9–11]. Данную проблему часто удается решить использованием в качестве основного мероприятия простейших мелиоративных приемов по сбору и отводу поверхностных вод. Поэтому исследование эффективности осушения тяжелых почв ложбинами стока является актуальным.

Цель исследования – изучение о формировании системами ложбин стока водновоздушного режима в природно-климатических условиях Новгородской области.

Задачи : провести эксперимент по осушению переувлажненных земель системами открытого дренажа с использованием ложбин стока; оценить эффективность осушения ложбинами стока по динамике грунтовых вод, запасам влаги и продуктивности мелиорируемых земель.

Объекты и методы. Исследования эффективности осушения ложбинами стока были проведены в Новгородской области в 2020–2024 гг. на опытно-производственном участке «Ляпино», расположенном в 5 км к югу от Великого Новгорода. Почвы участка дерново-подзолистые, по гранулометрическому составу – глинистые. Содержание гумуса по Тюрину среднее – 4–6 %, обеспеченность калием (К2О = 13–17 мг/100 г почвы) и фосфором по Кирсанову (Р2О5 = 2,5– 13 мг/100г почвы) очень низкая, средне- и слабокислые (рНKCL = 4,8–5,5). Плотность пахотного горизонта – 1,35–1,37 г/см3, подпахотного – 1,52–1,54 г/см3, коэффициент пористости – 0,46–0,48, полная влагоемкость – 35–31 %. Причиной переувлажнения почв, которое наблюдалось в основном в пониженных формах рельефа весной, являлись атмосферные осадки и талые воды, в летний период – выпадение обильных осадков и ливневых дождей. Земли опытного участка используются для выращива- ния многолетних трав на сено, основу травостоя составляют злаковые травы. Уборку трав для определения урожайности проводили в фазу выметывания – начала цветения.

Осушение осуществлялось системами ложбин стока, представляющих собой неглубокую (менее 50 см) выемку треугольной формы в поперечном разрезе с пологими откосами (1 : 10). Ложбины по оси дополнены бесполостным дренажем. Бесполостной дренаж представляет собой вырытую прямоугольную траншею глубиной 0,7 м и шириной 0,2 м, которая заполнена хорошо фильтрующим материалом без укладки по дну дренажной трубки. В качестве хорошо фильтрующего материала в эксперименте использовалась песчано-гравийная смесь. Длина ложбины составляет 100–115 м, уклон – 0,001.

Схема опыта:

Вариант 1 – ложбины через 25 м.

Вариант 2 – ложбины через 40 м.

Вариант 3 – ложбины через 55 м. Повторность трехкратная.

Для наблюдения за уровнем грунтовых вод все варианты и повторности опыта были оборудованы наблюдательными скважинами, которые были изготовлены из пластмассовых труб диаметром 60 мм и длиной 2 м. Трубы были установлены в пробуренные скважины, расположенные в середине межложбинной полосы. Трубы в нижней части имели перфорацию, которая была защищена фильтрующим материалом (геотекстиль). Дно трубы имело заглушку. Верх наблюдательной скважины закрывался крышкой для исключения попадания в нее атмосферных осадков. Влажность почвы определялась термостатно-весовым методом ежедекадно по методике Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиора- ции [11]. Пробы отбирались в стационарных наблюдательных скважинах через каждые 10 см до глубины слоя в 60 см (6 проб с каждой скважины). Достоверность опыта проверяли по методике Б.А. Доспехова методами регрессионного и корреляционного анализа [12].

Результаты и их обсуждение. По температурному режиму исследовательский период 2020–2024 гг. относится к теплому. Среднегодовая температура во все годы исследований была выше климатической нормы на 0,1–2,0 °С. Сумма температур, превышающих биологический минимум для злаковых трав (5 °С), в течение всего периода наблюдений была выше климатической нормы на 4–16 %. В 2021 г. годовая сумма осадков превысила климатическую норму на 35 %, сумма осадков вегетационного периода составила 170 % от средних многолетних значений, гидротермический коэффициент по Селянинову составил 1,84 единицы. За исследовательский период 2020–2024 гг. это был самый влажный год. Несмотря на то, что по количеству осадков вегетационный период 2024 г. соответствовал средним многолетним показателям, сумма активных температур, превышающих 10 °С, в течение этого периода превысила климатическую норму на 297 °С, поэтому в течение вегетации наблюдались периоды с недостатком влаги в поверхностном слое почвы. Вегетационные периоды остальных лет исследования (2020, 2022, 2023 гг.) характеризуются недостаточным увлажнением. Самым сухим и жарким был 2022 г., когда за вегетационный период выпало 0,68 % климатической нормы осадков, сумма активных температур превысила среднемноголетнее значение на 11 %, гидротермический коэффициент составил 0,83 единицы (табл. 1).

Таблица 1

Агрометеорологические условия периода наблюдений Agrometeorological conditions of the observation period

|

Год |

Количество осадков за год, мм |

Средняя годовая температура воздуха , °С |

Количество осадков за вегетационный период (t > 5 °С), мм |

Сумма температур более 5 °С |

Количество осадков за период с t > 10 °С, мм |

Сумма температур более 10 °С |

Гидротермический коэффициент |

|

2020 |

587 |

7,7 |

229 |

1909 |

195 |

1844 |

1,06 |

|

2021 |

817 |

5,8 |

404 |

2092 |

373 |

2025 |

1,84 |

|

2022 |

525 |

6,2 |

163 |

2041 |

162 |

1960 |

0,83 |

|

2023 |

701 |

6,5 |

215 |

1990 |

213 |

1922 |

1,11 |

|

2024 |

671 |

7,4 |

245 |

2133 |

244 |

2067 |

1,18 |

|

Норма |

605 |

5,7 |

241 |

1836 |

258 |

1956 |

1,32 |

Осушительная система предназначена для отвода избыточных поверхностных и внутри-почвенных вод с целью снижения уровня грунтовых вод. Годовая динамика грунтовых вод за исследовательский период была двух типов:

-

1. График изменения уровня грунтовых вод имел один максимум в начале вегетационного периода, когда он находился наиболее близко к поверхности земли, в дальнейшем в течение периода вегетации наблюдалось его постоянное снижение и достижение минимального значения в конце августа.

-

2. График изменения уровня грунтовых вод имел два максимума: в начале и конце периода вегетации и один минимум, как правило, – во второй половине вегетации.

Первый тип динамики изменения уровней грунтовых вод отмечен в 2020, 2022 и 2023 гг., когда грунтовые воды в начале вегетационного периода находились близко к поверхности почвы. В этот период наблюдался самый высокий уровень грунтовых вод на варианте осушения ложбинами стока через 55 м (6, 18 и 38 см соответственно), самый низкий – на варианте осушения ложбинами стока через 25 м (25, 29 и 68 см соответственно). В дальнейшем происходило снижение, кроме первой половины июня 2020 г., когда в течение 7 суток выпала месячная норма осадков, что привело к подъему уровня грунтовых вод на 4–10 см на всех вариантах. Следует отметить, что снижение уровня грунтовых вод до метровой отметки ранее всего произошло на варианте осушения ложбинами стока через 40 м: в 2020 г. – в начале августа, в 2022 г. – в середине июля и в 2023 г. – в конце мая.

Годовая динамика изменения уровня грунтовых вод по второму типу наблюдалась в 2021 и 2024 гг. В 2021 г. начавшееся снижение уровня грунтовых вод в третьей декаде мая, после выпадения месячной нормы осадков, было нарушено подъемом уровня грунтовых вод на 5– 10 см, длившееся в течение одной декады. Затем снижение продолжилось, и в конце июля грунтовые воды опустились ниже отметки 90 см. В августе выпало 3,6 нормы осадков, которые привели к резкому подъему грунтовых вод. К концу августа грунтовые воды на варианте осушения ложбинами стока через 55 м прибли- зились к нижней границе пахотного горизонта 22 см. На варианте осушения ложбинами стока через 40 м в это время глубина грунтовых вод составила 40 см, а на варианте осушения ложбинами стока через 25 м уровень грунтовых вод находился на самой низкой отметке – 57 см. В 2024 г. грунтовые воды на вариантах осушения ложбинами стока через 25 и 40 м в июне опустились на метровую глубину, на варианте осушения ложбинами стока через 55 м в этот период грунтовые воды находились на глубине 60 см. В августе 2024 г., после выпадения почти двухмесячной нормы осадков, грунтовые воды начали подниматься. Максимальный подъем уровня грунтовых вод к концу августа был зафиксирован на варианте осушения ложбинами стока с расстоянием 50 м, его глубина составила 42 см, а на вариантах осушения ложбинами стока с расстоянием 25 и 40 м он находился ниже 70 см (рис. 1).

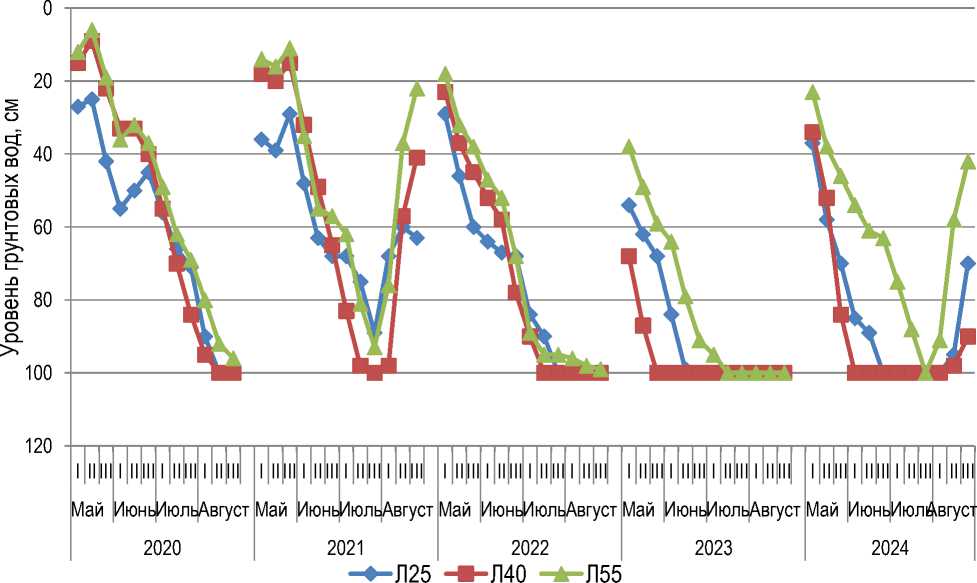

Графики изменения уровней грунтовых вод показывают, что грунтовые воды на опытных мелиоративных системах с расстоянием между ложбинами стока 25 м в течение вегетационных периодов 2020–2024 гг. не поднимались в пахотный горизонт. Следует отметить, что на вариантах осушения ложбинами стока с расстоянием 40 и 55 м грунтовые воды были зафиксированы в пахотном горизонте в мае 2020 и 2021 гг. Снижение уровня грунтовых вод освобождает почвенные поры вышерасположенного слоя почвы от избыточной влаги и способствует созданию благоприятных условий для корнеобитаемого слоя почвы. Поскольку основная масса корней находится в слое почвы до 30 см, то особенно важно создать оптимальный режим увлажнения почвенного горизонта 0–30 см. Показателем благоприятного режима увлажнения на опытном участке является запас влаги в горизонте 0–30 см в объеме 105–150 мм. Запасы влаги выше оптимального уровня за период исследований были отмечены в мае 2020 и 2021 гг. на всех вариантах опыта. Для варианта с ложбинами стока через 25 м отклонения были минимальные (6–10 мм), на остальных вариантах избыток влаги превышал 30 мм, также наблюдался в мае 2022 г. (8–14 мм) и июне 2020 г (8–10 мм) (рис. 2).

Рис. 1. Динамика грунтовых вод Groundwater dynamics

Август

■ Л25 ■ Л40 ■ Л55

Рис. 2. Запас влаги в слое почвы 0–30 см Moisture content in the soil layer 0–30 cm

В то же время за период наблюдений запасы влаги в почве в летний период, когда устанавливается достаточно высокая температура воздуха, а количество осадков незначительное, неоднократно оказывались недостаточными. Запас влаги в верхнем 30-сантиметровом слое почвы, осушаемой ложбинами стока через 25 м, снижался до критических значений в июле 2021 г., августе 2023 г. и июне 2024 г., а осушаемой системами ложбин стока через 55 м – в августе 2022 и 2023 гг. За пять лет исследований на варианте ложбин стока с расстоянием 40 м в засушливые периоды был отмечен более благоприятный водно-воздушный режим, когда запасы влаги в верхнем 30-сантиметровом слое не опускались ниже нижнего предела оптимальной влажности почвы.

Так как осушительная система направлена на ликвидацию избыточного увлажнения, то для оценки ее эффективности была использована вероятность нахождения почвы в переувлажненном состоянии. За годы исследований наиболее продолжительное время (45 сут) слой почвы 0–30 см находился в условиях избыточной влажности на варианте осушения ложбина- ми стока через 40 м в 2020 г., а слой почвы 0– 60 см (55 сут) – на варианте осушения ложбинами стока через 55 м также в 2020 году. Основной причиной переувлажнения были грунтовые воды, в течение мая – июня находившиеся достаточно близко от поверхности земли, на глубине выше 40 см. В это же время на варианте осушения ложбинами стока через 25 м период переувлажнения верхнего слоя почвы (0– 30 см) составил 6 суток, а корнеобитаемого слоя почвы (0–60 см) – 21 сут. Во влажный 2021 г. на варианте осушения ложбинами стока через 25 м переувлажнение почвы длилось значительно более короткий период по сравнению с остальными вариантами: в 2,50–2,75 раза – в слое почвы 0–30 см и в 1,75–2,06 раза – в слое почвы 0–60 см. В среднем за 5 лет исследований самый короткий период переувлажнения почвы был отмечен на варианте осушения ложбинами стока через 25 м: в слое 0–30 см – 10 сут, в слое 0–60 см – 13 сут. Самый длительный период переувлажнения наблюдался на варианте осушения ложбинами стока через 55 м в слое почвы 0–60 см – 55 сут (табл. 2).

Таблица 2

|

Вариант |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2023 г. |

2024 г. |

Средняя |

|

Слой 0–30 см |

||||||

|

Л25 |

0,05 |

0,08 |

0,08 |

0 |

0,04 |

0,05 |

|

Л40 |

0,36 |

0,20 |

0,12 |

0,08 |

0,08 |

0,16 |

|

Л55 |

0,24 |

0,22 |

0,14 |

0 |

0,11 |

0,15 |

|

Слой 0–60 см |

||||||

|

Л25 |

0,17 |

0,16 |

0,15 |

0 |

0,15 |

0,12 |

|

Л40 |

0,37 |

0,28 |

0,20 |

0 |

0,08 |

0,19 |

|

Л55 |

0,45 |

0,33 |

0,18 |

0,12 |

0,16 |

0,25 |

Вероятность нахождения почвы в переувлажненном состоянии Probability of soil being in a waterlogged state

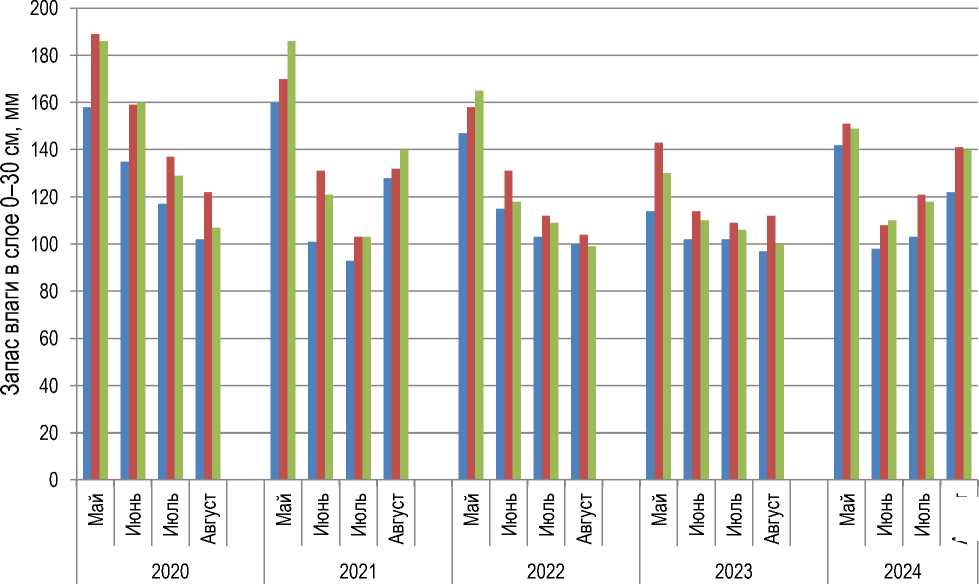

На опытных участках во все годы исследований выращивались многолетние злаковые травы. Учет урожая проводили в конце июня в фазу выметывания – начала цветения злаковых трав. Максимальная продуктивность сена многолетних злаковых трав в первые четыре года исследований (2020–2023 гг.) была получена на варианте осушения ложбинами стока с расстоянием 25 м. Самая низкая продуктивность сена многолетних злаковых трав была на варианте осушения ложбинами стока через 55 м в 2020 г.

Ее величина составила 2,8 т/га, что на 0,8 т/га ниже по сравнению с урожайностью сена многолетних злаковых трав на варианте осушения ложбинами стока через 25 м. Урожайность сена многолетних злаковых трав между вариантами осушения с ложбинами стока через 40 и 55 м не различалась как в 2021 г., так и в 2022 г., и была ниже по сравнению с вариантом осушения ложбинами стока через 25 м на 0,9 и 0,8 т/га соответственно. В 2023 г. максимальная урожайность сена многолетних злаковых трав была также получена на варианте осушения ложбинами стока через 25 м (4,1 т/га), а самая низкая – на варианте осушения ложбинами стока через 40 м с отклонением от максимальной 0,7 т/га. В 2024 г. максимальная урожайность сена многолетних злаковых трав получена на варианте осушения ложбинами стока через 40 м. Прибавка урожая составила 0,6 и 0,8 т/га по сравнению с вариантами осушения ложбинами стока через 25 и 55 м соответственно (рис. 3).

Рис. 3. Урожайность сена многолетних злаковых трав Hay yield of perennial cereal grasses

■ Л25

■ Л40

■ Л55

По результатам пятилетних исследований средняя величина урожайности сена многолетних злаковых трав выше всего получена на варианте осушения с ложбинами стока через 25 м (3,6 т/га).

Проведенные исследования эффективности осушения ложбинами стока позволили выдвинуть предположение о зависимости продуктивности мелиорированных земель от влажности почвы. Взаимосвязь между степенью увлажнения почвенного горизонта и урожайностью сена многолетних злаковых трав определяли с помощью методов корреляционного и регрессионного анализов по трем временным периодам, соответствующим периодам роста растений от возобновления вегетации до проведения учета урожайности, – «май», «июнь», «май – июнь» – в верхнем почвенном слое 0–30 см (табл. 3).

Таблица 3

Зависимость урожайности сена многолетних трав (У, т/га) от запаса влаги в корнеобитаемом слое почвы 0–30 см (х, мм)

Dependence of hay yield of perennial grasses (U, t/ha) on moisture reserves in the root layer of soil 0–30 cm (x, mm)

|

Период |

Уравнение регрессии |

Коэффициент корреляции |

|

Май |

У = –0,017х + 5,98 |

0,71 |

|

Июнь |

У = 0,002х + 3,02 |

0,10 |

|

Май-июнь |

У = –0,018х + 5,77 |

0,66 |

Результат проведенного корреляционного анализа показал сильную зависимость урожайности сена многолетних злаковых трав от запасов влаги в верхнем корнеобитаемом слое почвы в период «май» с коэффициентом корреляции r = 0,71, среднюю степень связи урожайности сена многолетних злаковых трав с запасами влаги в корнеобитаемом слое почвы с коэффициентом корреляции r = 0,66 за период «май – июнь» и низкую степень связи (r = 0,10) за период «июнь».

Таким образом, проведенный статистический анализ результатов исследований показал, что урожайность сена многолетних злаковых трав на осушаемых землях имеет тесную отрицательную зависимость от количества влаги в верхнем почвенном горизонте 0–30 см в первой половине вегетационного периода. Следовательно, можно заключить, что при уменьшении в мае месяце запасов влаги корнеобитаемого слоя почвы на 10 мм урожайность сена многолетних злаковых трав увеличивается в среднем на 0,17 т/га.

Заключение. Проведение мелиоративных работ по осушению избыточно-увлажненных тяжелых дерново-подзолистых почв ложбинами стока показало свою эффективность в природно-климатических условиях Новгородской области. Ложбины стока способствовали быстрому снижению уровня грунтовых вод в первой половине вегетационного периода. При выпадении за месяц 3,6 месячных нормы осадков в августе 2021 г. все исследуемые системы ложбин стока обеспечили быстрый сброс дождевых вод без подтопления пахотного горизонта. Наиболее благоприятный водно-воздушный режим в верхнем корнеобитаемом слое почвы в годы с достаточным и избыточным увлажнением формируется при использовании в качестве открытых осушительных систем конструкций ложбин стока с расстоянием 25 м. В засушливые отрезки времени вегетационных периодов более оптимальный режим влажности дерново-подзолистой глинистой почвы обеспечивали открытые дренажные системы с ложбинами стока через 40 м.