Использование массопереноса для устранения эффектов усадки при копировании дифракционных оптических элементов

Автор: Соловьев В.С., Перло П.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Технологии компьютерной оптики

Статья в выпуске: 18, 1998 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14058370

IDR: 14058370

Текст статьи Использование массопереноса для устранения эффектов усадки при копировании дифракционных оптических элементов

Органический краситель метиленовый голубой используется для формирования высокоэффективных амплитудных и фазовых голограмм с He-Ne лазером как источником света с 1968 года [1-4]. Основным механизмом образования дифракционной решетки является фотоотбеливание Метиленового голубого (МГ). В чистом виде МГ не может фотоот-беливаться, для этого необходимо разместить молекулы МГ в пригодную оптическую систему. Такой системой, обычно используемой в голографии, является дихромированный желатин [1-4]. Использование этой системы дает дифракционную эффективность около 80% при уровне экспозиции 800 мДж/см2 [4]. Однако получение такого типа голограмм предполагает наличие трех довольно трудоемких этапов: приготовление светочувствительного слоя (Сложность связана с тем, что МГ малораство-рим в растворе солей бихромата), экспонирование, проявление. Кроме этого, записать голограмму на таких слоях в реальном режиме времени практически невозможно.

В данной статье мы предлагаем новую, само-проявляющуюся систему, желатин-глицериновые слои, очувствленные МГ. По нашему мнению, данная система открывает потенциальные возможности для простого и быстрого изготовления голограмм в реальном режиме времени.

Следует отметить, что в литературе нс было данных об исследовании голографических свойств самопроявляющихся слоев безбихроматного желатина, сенсибилизированных к красной области спектра

-

2. Зависимость фотографических и голографических свойств слоев желатина, сенсибилизированных МГ в реальном режиме времени, от вл агосодержания

В состав эмульсионного раствора, который по-•тивался на стеклянные пластинки, входили следую-]цие компоненты: на 100мл дистиллированной во-1ы- 5г желатина. 5г глицерина и МГ 0,0003%. Полученные методом формования слои сушились в (ушильном шкафу с противопылевой системой при комнатной температуре. В зависимости от времени

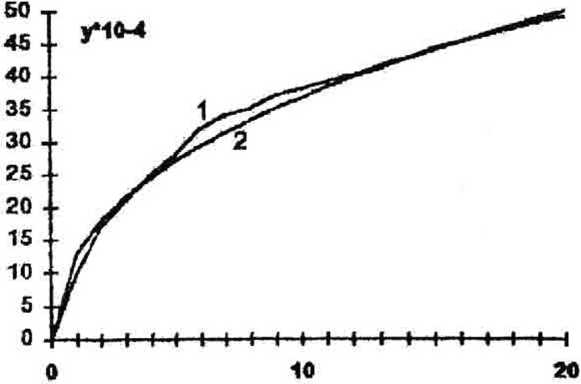

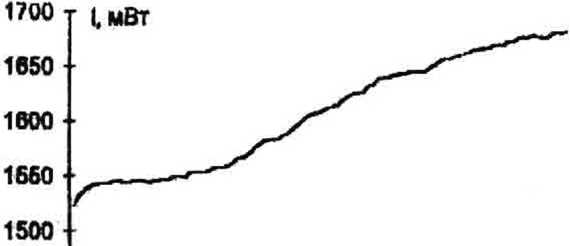

сушки толщина политого светочувствительного слоя изменялся согласно рис. 1

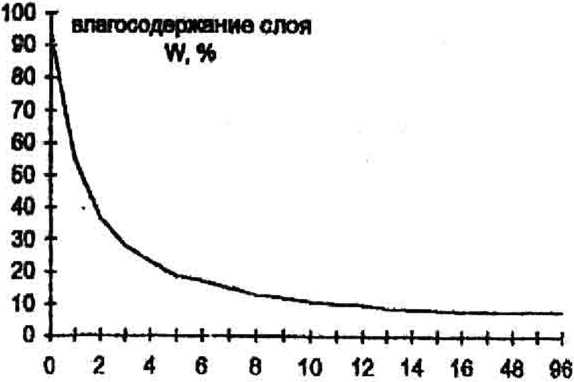

Из полученного графика легко получить зависимость влагосодержания политого слоя W (%) от времени высушивания слоя (см. Рис.2).

Чувствительность полученного слоя определялась при трех различных временах сушки: 48 часов (2 суток), 10 часов, 2 часа, или, что то же самое, при трех различных влагосодержаниях слоя: 9%, 13%, 55%.

время сушки, час

Рис 1. Зависимость толщины политого эмульсионного слоя <1 от времени сушки

время сушки, час

Рис 2. Зависимость влагосодержания эмульсионного слоя от времени сушки

-

3. Отбеливание слоев при влагосодержании слоя 9%

Общеизвестно, что когда слои желатина, очувствленного МГ освещают красным светом, их цвет изменяется во время экспозиции. В наших пластинках материал имеет вначале голубой цвет, который затем обесцвечивается.

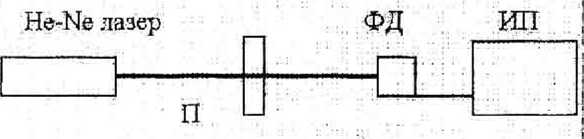

Рассмотрим сначала чувствительность слоя после 2 суток сушки. Схема экспериментальной установки представлена на рис.З

Не расширенный луч (диаметр- 1.8мм) Hc-Ne лазера с длинной волны /=633нм освещал пластинку под прямым утлом. Временное изменение интенсивности прошедшего луча измерялось каждые 3 се кунды. Необходимо отметить, что в течение эксперимента изменение мощности лазера было поряд-ка~0,1%.

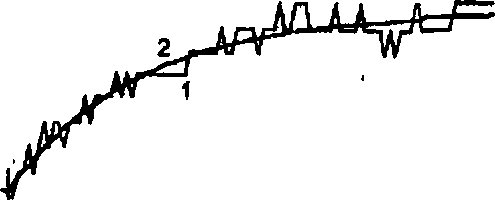

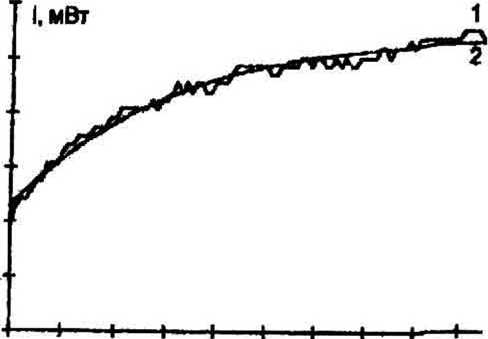

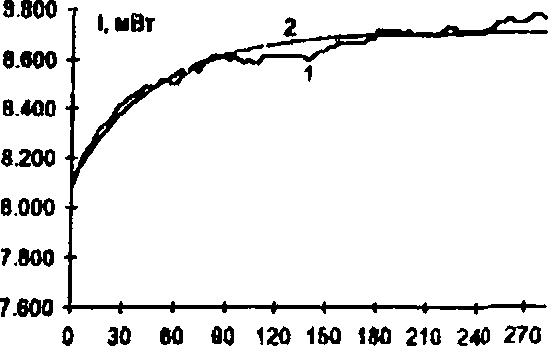

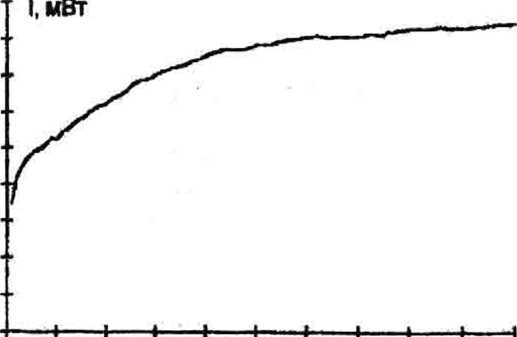

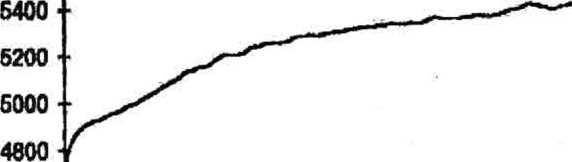

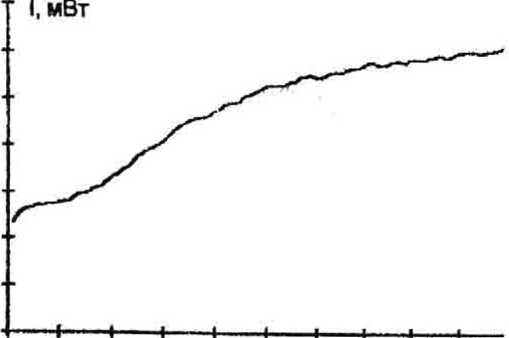

Схемы экспериментальных графиков представлены на рис.4-8. Как видно и графиков, при большой интенсивности падающего света кривая интенсивности света, проходящего через эмульсионный слой, вначале экспоненциально растет, а затем наступает область насыщения, как описывалось в [5], и хорошо описывается двухкомпонентной поглощающей моделью. Из этого следует, что экспозиция обуславливает резкое снижение показателя поглощения до постоянного значения. Так как интенсивность пучка падает с расстоянием при прохождении через желатиновый слой, то это влияние на постоянную поглощения должно также падать с расстоянием. Следовательно, мы должны разработать такую модель, в которой интенсивность I и постоянная поглощения <х зависят от времени t и пространственной координаты х.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки.

П - пластинка с нанесенным светочувствительным слоем, ФД - фотодиод, ИП - измерительный прибор

Для объяснения полученных результатов будем постулировать модель с двумя частями поглощающих агентов. В начальный момент времени 1=0 только части 1 (молекулы метиленового голубого в основном состоянии) присутствуют в слое и равномерно распределены с плотностью По. В течение экспозиции падающий свет обуславливает переход от частей 1 в части 2(молекулы метиленового голубого в лейкоформе). Обозначая плотности этих частей, как пДхД) и п2(хД) соответственно, мы получаем первое соотношение:

П;(Х,1)+П2(х,О=По (1)

Подключая дальше обозначения oi и о2 для соответствующих поглощающих компонент, мы можем записать:

a,=gncoi argn^ (2)

a(x,t)=gln](x,t)oi+ п2(хД)а2]

где g - коэффициент пропорциональности, a; - начальное значение постоянной поглощения при t=0. ar - конечное значение постоянной поглощения, когда все молекулы 1 превратились в молекулы 2.

Временная степень изменения п2 предполагается пропорциональной интенсивности света 1(хД) и количеству еще не превращенных молсктл n1(x,t)=n0-n2(x,t). Следовательно, наше дифференциальное уравнение принимает вид:

дп, дп,

= — = ^Л)[пгп(х,у] (3)

где у - коэффициент пропорциональности.

Сейчас удобнее выразить уравнение (3) в терминах постоянной поглощения. Используя (1) и (2) для (3) получаем:

дакх, t}

——— ^(x.Otaj-atx.t)] (4)

Наше второе дифференциальное уравнение может быть вычислено, из обычного предположения, что степень изменения интенсивности в пространстве пропорциональна как степень постоянной поглощения, так и начальной интенсивности:

5/(х, /)

——— = -акх, t^kx, t (5)

at

Считая входную поверхность совпадающей с плоскостью х=0, начальные и граничные условия могут быть записаны в виде:

а(х,0)=аь I(O,t)=Io (6)

где 1о - начальная интенсивность света.

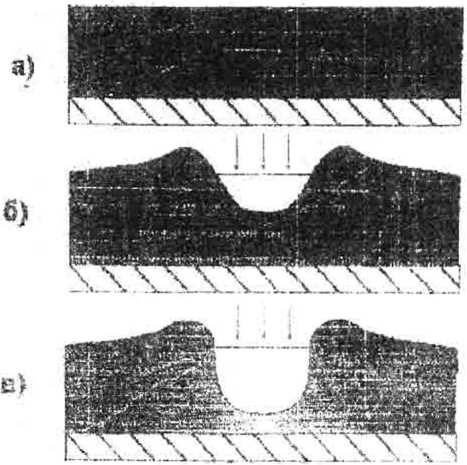

Эти дифференциальные уравнения не могут быть решены аналитически, однако описана возможность простого численного метода. При t=0, постоянная поглощения а, есть везде (т.е. 0 I(x,O)=Ioexp[-alx] (7) Предполагая, что 1(х,0) из (7) постоянна в течение малого промежутка времени At мы можем рассчитать изменение а за At из уравнения (4) в каждой точке материала? Имея определенную a(x,At), мы можем подставить ее в уравнение (2) и найти I(x,At) численным интегрированием. Функция I(x,At) может быть затем использована в (4) для нахождения a(x,At) и т.д. Таким образом, мы разбили материал на большое число тонких ломтиков и общее время экспозиции на большое число интервалов At, и предположили, что одна из переменных а и I, одна из них может быть отнесена к независимым от времени. Значения неизвестных коэффициентов a: af и у подбирались сравнением теоретических и экспериментальных кривых. Чтобы удостовериться, что предложенная теоретическая модель справедлива для данного процесса необходимо сравнить коэффициенты a, af и у при различных интенсивностях падающего луча и одинаковой концентрации красителя (Смг) в слое. Для этого рассмотрим ряд графиков (Рис. 4-8). 1.980 1.960 -■ 1.940-1.920 - 1.900- 1,880- 1.880-1.640 1.820 I, мВт 1.800 ■• 1.760 -----*-----♦-----•-----♦-----<— I-----1-----♦ -* ■ 0 30 60 90 120 160 160 210 240 270 время экспозиции, С6К Рис. 4. Зависимость интенсивности прошедшее луча от времени экспозиции при 1^=2,6мВт, 0^=0,0603 % и 5=5,1мкм 1 - экспериментальная, 2 - теоретическая кривая с параметрами: аг0,0201мкм"1, о^МПбЬчкм'1, /=0,0019 4.100 4.000 3.900 3.800 3.700 3.600 3.600 0 30 60 90 120 160 180 210 240 270 ВрвМЯ ЭКСПОЗИЦИИ, (WC Рис. 5. Зависимость интенсивности от времени экспозиции при 1^= 5,6мВт, СМ{=0,0003% и 4=5,1мкм. 1-экспериментальная, 2-теоретическая кривая с параметрами: аг0,0234мкм"‘, а/Ч),0184мкм‘, ^0,0031 время экспозиции, евк Рис. 6. Зависимость интенсивности прошедшего луча от времени экспозиции при Ig= 10,9мВт, Си[^0,МЗ% и 4=5,1 мкм. 1-экспериментатьная, 2-теоретическая кривая с параметрами: а,=0,0171.4км1, а/=0,0125мкм', /=0,0039 16.000 T . 15.600 •• I, мВт 16.000 - • 14.600 ■ ■ 14.000 13.600- 13.000 ■■ 12.500 ------1------1------1------1------1------1-----1------1------«- 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 Интенсивность падающего излучения, мВт Рис. 9. Зависимость параметра у от интенсивности падающего излучения /-экспериментально вычисленная кривая 2-график кривой у= yI0’■,5 время экспозиции. сек Рис. 7. Зависимость интенсивности прошедшего луча от времени экспозиции при 1«=21,1мВт, CMi=0,0003% и 4=5,1мкм. /-экспериментальная, 2-теоретическая кривая с параметрами: аг0,0232мкм-1, а^0,01658мкм*, у=0,00417 20.000 19.500 •• 19.000 •■ 18.500 •■ 18.000 17.500 17.000 16.500 -• 16.000 - 15.600 -- i, мВт Л- 0 30 60 90 120 150 160 210 240 270 7400 7200 7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 вр ан я экспозиции, сек Рис. & Зависимость интенсивности прошедшего луча от времени экспозиции при 1о=23,9мВт, Cmi~0,0003% и <1=5,1мкм. 1-экспериментальная, 2-теоретическая кривая с параметрами: а,=0,019мкМ~, а^0,011мкм1, 7=0,00517 Из графиков видно, что значения коэффициентов а, и af незначительно отличаются друг от друга (при одной и той же концентрации МГ в слое), чего нельзя сказать о у (с увеличением интенсивности падающего луча у возрастает (см. рис. 9)). Полученная кривая зависимости у(1) хорошо приближается уравнением у(1)= y(I) I" Л Т е. уравнение (4) должно быть записано в следующем виде: calx, г) „ -------- = у/ [а,-аГх,Ь] dt где п=1,45 - порядок реакции - число квантов, необходимых для отбеливания одной молекулы МГ. Т е. для отбеливания одной молекулы красителя необходимо несколько фотонов. 4. Отбеливание при влагосодержании 13% Схемы экспериментальных графиков представлены на рис. 10-14. 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 время экспозиции, оек Рис. 10. Зависимость интенсивности прошедшего луча от времени экспозиции при 1 (j=l 1,2мВт. СМг=0,0003% и 4=8,2мкм 6600 |, мВт 4600 •■ 4400-- 4200 -----1-----1-----1-----ь—।-----1-----1-----1-----1---- 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 время экспозиции, сек Рис. 11. Зависимость интенсивности прошедшего луча от времени экспозиции при I«-7,2мВт, СМ1—0,0003% и 4=8,2мкм 0 30 ВО 90 120 150 180 210 240 270 время экспозиции, сек Рис. 12. Зависимость интенсивности прошедшего луча от времени экспозиции при 1^4,2мВт, Смг=0,0003% и Ф=8,2мкм Как видно из рис. 10, при высокой интенсивности падающего излучения кривая отбеливания практически не отличается от приведенных выше графиков отбеливания. При уменьшении интенсивности падающего излучения на графиках временной зависимости интенсивности появляется промежуточное плато, которое постепенно увеличивается с уменьшением падающего излучения (см. рис. 10-13), 1450 -■ 1400 -------1-------1-------1-------1-------1-------1--------1-------•-------1-------1 0 30 60 90 120 160 180 210 240 270 время экспозиции, сек Рис. 13. Зависимость интенсивности прошедшего луча от времени экспозиции при 1д=3,6мВт. Cmi~0,0003% и d=8,2MKM Исходя из полученных экспериментальных данных, можно сделать вывод, что появление плато на графиках обусловлено более высоким содержанием воды в слое. Одной из возможных причин появления этого плато может быть следующее. Получение конечного продукта - лейкоформы метиленового голубого является многостадийным химическим процессом, использующим молекулы воды. При изменении интенсивности падающего излучения время выхода конечного продукта увеличивается. Поэтому' появляющееся на графиках плато будет соответствовать промежуточной стадии. При уменьшении времени сушки наблюдались структурные изменения в эмульсионном слое, что выражалось в изменении поверхностного рельефа в месте засветки. При попадании нерасширенного ла зерного луча на эмульсионный слой происходит усадка слоя в этом месте и некоторое набухание вокруг места засветки (см. рис. 14). На таком слое удалось записать дифракционную решетку с пространственной частотой 100лин/мм. Следует отметить тот факт, что пока не произошла полная усадка слоя в месте засветки, отбеливания нс происходит (рис. 14,б,в). Отбеливания практически не происходит также в том случае, если эмульсионный слой находится между двумя стеклянными пластинами, хотя в кювете с точно таким же эмульсионным раствором происходит отбеливание. Рис. 14. Схема структурных изменений поверхностного рельефа под действием излучения: а) в начальный момент времени 1=0; б) начала происходить усадка в области облучения, однако отбеливания в этой области еще не происходит; в) усадка слоя в области засветки уже закончилась, началось отбеливание красителя мепш илнового голубого 5. Отбеливание при влигосодержинии более 50% Для объяснения полученных результатов необходимо выяснить, на какой стадии гелеобразования политого слоя производилась запись оптической ин-формации. Как уже описывалось выше, процесс образования гелей в желатиновых растворах начинается с комформационных изменений макромолекул, то есть с зарождения коллагеноподобной спирали. Как было показано в [6]. структурообразова-нис- длительный процесс и составляет десятки часов. Вместе с тем. признаки твердого геля, нетеку-чссти для гелей, которые обычно используются для производства голографических материалов, проявляются через минуты. Таким образом, в зависимости от времени выдерживания наблюдается разная прочность студней, зависящая от глубины комформационных переходов, выделения частиц новой фазы и контактов сцепления между ними. На не полностью высушенных слоях сетка геля уже образовалась, однако сцепление между частицами спиральной фазы еще достаточно слабое. Поэтому во время экспозиции может происходить следующее: Метиленовый голубой фотовозбуждается и за счет электростатических сил может связывать отдельные сегменты макромолекул желатина. За счет этих кулоновских сил происходит сближение макромолекул друг к другу, то есть происходит усадка на месте засветки. Сблизившиеся молекулы в свою очередь выдавливают молекулы воды в прилегающие к месту экспозиции области, в результате чего образуется поверхностный фазовый рельеф. Плохая светочувствительность материала по сравнению с самопроявляющимися слоями дихро-мированного желатина при записи на He-Cd лазере, очевидно, связана с довольно слабой способностью метиленового голубого сшивать соседние участки макромолекул желатина.