Использование местных удобрений, почвенного гриба Trichoderma koningii Oudem. и no-till обработки для улучшения агрочернозема в Южном Предуралье

Автор: Габбасова И.М., Сулейманов Р.Р., Гарипов Т.Т., Комиссаров М.А., Сидорова Л.В., Галимзянова Н.Ф., Liebelt P., Абакумов Е.В., Гималетдинова Г.А., Простякова З.Г.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Агротехнологии

Статья в выпуске: 5 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

Для предотвращения развития эрозии почв и восстановления их плодородия наряду с традиционными противоэрозионными агротехнологиями целесообразно использовать местные агроруды и удобрения, в том числе сплавину - отход при очистке озер и водохранилищ. В работе изучалась эффективность местных удобрений (навоз, цеолит, гумат натрия) и растительных остатков (сплавина, солома) с добавлением (NP)60 и суспензии микроскопического гриба Trichoderma koningii ИБ Г-51 (далее T. koningii ) на фоне нулевой (no-till) и классической обработок почвы (слабоэродированный агрочернозем). Определяли агрохимические свойства почвы (содержание гумуса, подвижного фосфора, обменного калия и щелочногидролизуемого азота), активность почвенных ферментов класса гидролаз и оксидоредуктаз, а также урожайность сельскохозяйственных культур (яровая пшеница, ячмень и сахарная свекла). Исследования проводили в Предуральской степной зоне на слабоэродированном агрочерноземе в течение 3 лет. Показано, что однократное внесение местных удобрений достоверно способствовало повышению содержания гумуса, улучшению питательного режима, увеличению ферментативной активности и урожайности сельскохозяйственных культур...

Биологизация земледеления, агрочернозем, местные удобрения, сплавина, ферментативная активность почвы, гумификация, урожайность культур

Короткий адрес: https://sciup.org/142216608

IDR: 142216608 | УДК: 631.4:631.8:631.51 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.5.1004rus

Текст научной статьи Использование местных удобрений, почвенного гриба Trichoderma koningii Oudem. и no-till обработки для улучшения агрочернозема в Южном Предуралье

Одной из проблем агропочвоведения во всех природно-климатических зонах планеты остается водная и ветровая эрозия почв. Для предотвращения этих процессов и восстановления плодородия почв, наряду с традиционными противоэрозионными технологиями земледелия (1-3) важная роль отводится использованию местных агроруд (4, 5) и удобрений. В качестве основы органоминеральных удобрений можно использовать сплавину (6, 7), которая в больших количествах образуется при зарастании озер и водохранилищ и требует утилизации после их очистки (патенты

∗ Работа выполнена при поддержке гранта РНФ ¹ 17-16-01030 «Динамика почвенной биоты в хроносериях посттехногенных ландшафтов: анализ почвенно-экологической эффективности процессов восстановления экосистем».

РФ ¹ 2524376 и ¹ 2531167). Приемы биологизации земледелия особенно эффективны в сочетании с почвозащитными обработками, особенно no-till (8-12). При этом улучшаются не только водно-физические, агрохимические, но и биологические свойства почвы — увеличивается микробная биомасса (13, 14), ферментативная активность (15, 16), повышается всхожесть семян (17).

Как известно, при многолетнем использовании технологии no-till происходит накопление медленно разлагающихся растительных остатков (18), деструкция которых в анаэробных условиях может приводить к увеличению фитотоксичности почвы. Для ускорения гумификации остатков целесообразно применять различные виды микроскопических грибов рода Trichoderma , что позволяет получать ценное органическое удобрение, обладающее способностью ограничивать развитие болезней (19-21). Использование штаммов T. harzianum и T. viride при компостировании послеуборочных остатков (соломы риса, пшеницы) способствовало уменьшению отношения С:N и формированию компоста с благоприятным для растений содержанием питательных элементов (22). В этих исследованиях компостирование проводили в специальных условиях — в ямах, компостерах, буртах, что требовало дополнительных затрат на транспортировку и специально отведенных площадей. Гораздо выгоднее было бы проводить этот процесс непосредственно в поле, однако лишь единичные работы посвящены изучению возможности применения микроорганизмов рода Tricho-derma в полевых условиях. Показано, что внесение T. reesei для ускорения разложения соломы в поле способствовало увеличению активности почвенных ферментов и повышению содержания гумуса в почве (23). Использование T. viride для обработки полей с сахарным тростником позволило увеличить содержание питательных элементов в почве, активизировать микробное дыхание и повысить урожайность культуры (24). Эти данные свидетельствуют, что различные штаммы рода Trichoderma могут достаточное время выживать в естественных условиях и способствовать ускорению разложения растительных остатков, избыточное накопление которых вполне вероятно в климатических условиях Южного Предуралья, однако подобные исследования в регионе не проводились.

Мы впервые изучили эффективность местных удобрений и растительных остатков с добавлением Trichoderma koningii Oudem. на фоне почвозащитной обработки слабоэродированного агрочернозема и показали, что внесение культуры микроскопических грибов T. koningii ИБ Г-51 усиливает гумификацию сплавины и в меньшей степени — соломы, что особенно важно в условиях технологии no-till. Сочетание сплавины с T. kon-ingii по влиянию на свойства почвы соизмеримо с навозом.

В задачи настоящей работы входило сравнение влияния удобрений на агрохимические свойства, ферментативную активность почв и урожайность сельскохозяйственных культур при нулевой и классической обработках почвы, а также воздействия микроскопического гриба Trichoderma koningii на разложение растительных остатков.

Методика . Исследования проводили в Южной лесостепной зоне Республики Башкортостан в течение 3 лет на агрочерноземе глинистоиллювиальном слабоэродированном. На фоне нулевой (no-till) и классической обработок почвы был заложен мелкоделяночный опыт с однократным внесением по 10 кг удобрений по вариантам: 1-й (контроль, без внесения удобрений); 2-й — сплавина + (NP)60; 3-й — сплавина + T. konin-gii + (NP)60; 4-й — навоз крупного рогатого скота подстилочный; 5-й — солома + (NP)60; 6-й — солома + T. koningii + (NP)60; 7-й — цеолит

(Тузбекское месторождение); 8-й — гумат Nа (порошковый препарат из бурого угля, «Башинком», Россия). Площадь делянок составила 4 м2 (2½2 м), повторность опыта — 3-кратная. Сплавина представляла собой растительную массу (рогоз, камыш, осока), извлеченную при очистке близлежащего пруда. Сплавину измельчали вместе с корнями до фрагментов размером 3-5 см и вносили в почву во влажном состоянии. Солому пшеницы измельчали до таких же размеров. Для ускорения процессов гумификации растительные остатки обрабатывали суспензией микроскопического гриба T. koningii ИБ Г-51, выращенного на среде Чапека (2 % сахарозы) в течение 14 сут при 28 ° С (штамм был ранее выделен нами из агрочернозема и поддерживается в коллекции микроорганизмов УИБ УФИЦ РАН).

В 2011 году на опытных делянках выращивали мягкую яровую пшеницу (сорт Омская 36), в 2012 году — яровой ячмень (сорт Челябинский 99), в 2013 году — сахарную свеклу (гибрид Маша, ООО «КВС РУС», Россия, селекция фирмы «KWS SAAT SE», Германия).

Обеспеченность влагой в 2011 и 2013 годах была близка к средним многолетним значениям, 2012 год оказался острозасушливым, температура все 3 года соответствовала среднемноголетним значениям.

Почвенные образцы отбирали весной и осенью каждого года из слоев 0-10, 10-20 и 20-30 см. Агрохимические исследования проводили в соответствии с общепринятыми методами: содержание гумуса определяли по Орлову и Гриндель, щелочногидролизуемого азота — по Корнфилду, подвижного фосфора и обменного калия — по Чирикову (25), активность инвертазы — по Щербаковой с окончанием по Самнеру, пероксидазы и полифенолоксидазы — по Карягиной и Михайловой, протеазы и дегидрогеназы — по Галстяну, целлюлазы по Конгу с окончанием по Самнеру, уреазы — по Щербакову (26).

Для статистической обработки полученных результатов использовали пакет программ MS Excel. В таблицах представлены средние значения ( M ) и их стандартные отклонения (±SEM). Статистическую значимость различий оценивали по наименьшей существенной разности при 5 % уровне значимости (НСР05). Влияние агрохимических показателей почвы на ее ферментативную активностью оценивали с помощью корреляционного анализа (приведены значения r при p < 0,05).

Результаты . Мощность гумусово-аккумулятивного горизонта почвы опытного участка была в среднем на 29 см меньше, чем на близлежащей залежи, что и послужило основанием считать агрочернозем глинистоиллювиальным слабоэродированным. Внесение навоза и растительных остатков (табл. 1) привело к изменению агрохимических свойств почвы. За 3 года содержание гумуса в пахотном горизонте повысилось, причем не только при обороте пласта, но и в условиях no-till. По сравнению с контролем оно возросло на 3,5-5,6 % на фоне no-till и на 1,8-4,1 — при классической обработке. При этом в динамике содержания гумуса наблюдались разнонаправленные тенденции: при использовании навоза и соломы на 3-й год наблюдалось некоторое снижение этого показателя, в вариантах со сплавиной — постепенное повышение. Наиболее заметно это было в верхнем слое (0-10 см) при нулевой обработке. Аналогичные результаты для слоя 0-5 см показаны при использовании растительных остатков (27). В том же слое добавление суспензии T. koningii к сплавине способствовало достоверному повышению содержания гумуса по сравнению не только с контролем, но и с вариантом без ее внесения. При добавлении соломы такой эффект был менее выражен.

В целом через 3 года в слое 0-30 см увеличение содержания гумуса было достоверным во всех вариантах с удобрением (кроме внесения цеолита и гумата натрия) независимо от вида обработки, причем эффективность сплавины, соломы и навоза оказалась почти одинаковой.

Наряду с гумусовым состоянием, изменилось и содержание питательных элементов. Обеспеченность почвы опыта подвижным фосфором была низкой. При внесении навоза и растительных остатков с добавлением минеральных удобрений на фоне no-till содержание подвижного фосфора за 3 года увеличилось до средней категории, а при классической обработке достоверное увеличение наблюдалось только на варианте с навозом.

-

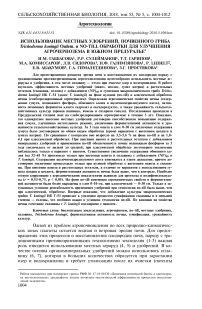

1. Агрохимические свойства почвы в слое 0-30 см при разных вариантах удобрения в зависимости от технологии обработки ( M ±SEM, Республика Башкортостан, 2011-2013 годы)

Вариант опыта

Гумус, % Р подв. , мг/100 г

К обм. , мг/кг

N щел. , мг/кг

Контроль

No-till

7,53±0,03

4,7±0,1

95,7±0,3

197,4±1,2

Навоз

7,95±0,03

6,8±0,3

127,6±5,0

213,2±2,5

Сплавина + Trichoderma koningii + (NР)60

7,87±0,03

6,3±0,5

126,5±15,0

212,0±3,8

Сплавина + (NР)60

7,77±0,05

5,6±0,3

109,1±4,6

212,6±3,1

Солома + T. koningii + (NР)60

7,82±0,03

5,5±0,3

98,8±1,0

209,4±5,3

Солома + (NР) 60

7,79±0,03

5,3±0,2

97,8±2,1

200,1±5,8

Цеолит

7,59±0,02

4,8±4,6

103,5±0,9

197,2±3,8

Гумат Na

7,66±0,02

5,0±0,2

100,6±5,7

200,6±6,0

Контроль

Вспашка

7,73±0,01

4,5±0,1

89,1±5,6

204,2±2,4

Навоз

8,04±0,02

6,8±0,4

129,0±2,5

213,1±3,7

Сплавина + T. koningii + (NР)60

8,05±0,03

5,4±0,7

123,1±2,9

206,9±1,6

Сплавина + (NР)60

7,90±0,02

4,8±0,3

105,5±8,1

203,9±3,6

Солома + T. koningii + (NР)60

8,00±0,02

4,6±0,2

99,1±2,4

206,2±4,1

Солома + (NР) 60

7,87±0,02

4,4±0,2

92,9±4,2

205,6±2,8

Цеолит

7,78±0,01

4,6±0,3

89,3±0,4

207,3±2,4

Гумат Na

7,76±0,02

5,6±0,7

98,8±4,4

203,8±5,0

НСР 05

0,11

1,1

8,2

10,9

-

2. Активность почвенных ферментов в слое 0-10 см по годам исследования при разных вариантах удобрения и технологиях обработки ( M ±SEM, Республика Башкортостан)

Вариант опыта

Обработка

2011

2012

2013

осень

весна

осень

весна

осень

П е р о к с и д а з а, мг бензохинона/г

почвы за 30 мин при 30 ° С

1-й

No-till

80,1±2,2

202,4±14,2

208,1±12,0

225,1±8,8

134,5±5,5

Вспашка

83,2±3,1

202,7±10,8

218,6±13,0

188,2±10,2

115,8±4,8

2-й

No-till

85,8±3,8

214,7±11,0

236,3±9,5

233,8±14,3

173,3±10,4

Вспашка

109,8±5,1

237,5±15,2

247,4±6,1

210,9±7,2

132,6±9,8

3-й

No-till

92,5±3,6

215,9±9,1

228,9±9,7

254,2±7,4

151,1±7,7

Вспашка

98,1±3,8

242,4±8,0

254,8±14,2

209,1±5,7

150,5±8,3

4-й

No-till

86,9±1,9

210,4±13,8

208,5±14,5

238,7±9,6

143,7±11,2

Вспашка

88,2±1,9

230,7±14,1

243,1±15,3

204,2±6,7

125,2±10,8

5-й

No-till

91,3±2,8

218,9±9,7

243,7±7,2

259,1±13,8

148,0±12,5

Вспашка

99,3±3,0

241,8±15,2

259,7±10,5

257,2±14,5

167,8±14,7

3. Урожайность сельскохозяйственных культур при разных вариантах удобрения и технологиях обработки

(

M

±SEM, Республика Башкортостан)

В отличие от подвижного фосфора, содержание обменного калия изначально было повышенным (см. табл. 1). Независимо от вида обработки, его достоверное (НСР05) увеличение до высокой обеспеченности произошло только при внесении навоза и сплавины с добавлением (NP)60 и T. koningii. При этом в первом случае количество обменного калия постепенно снижалось в течение опыта, а во втором — возрастало по мере разложения сплавины. Содержание щелочногидролизуемого азота изменялось в узком диапазоне, и увеличение его количества на 7-8 % по сравнению с контролем наблюдалось только при внесении навоза и сплавины на фоне нулевой обработки. Это хорошо согласуется с показанным в работе уменьшением потерь подверженных выщелачиванию соединений азота при no-till (28).

Продолжение таблицы 2

|

6-й |

No-till |

82,6±1,7 |

214,1±14,0 |

240,6±8,3 |

235,7±9,5 |

136,3±9,7 |

|

Вспашка |

85,1±2,0 |

220,7±13,7 |

253,5±15,1 |

214,7±10,0 |

141,8±11,3 |

|

|

НСР 05 |

6,1 |

25,1 |

23,2 |

19,7 |

12,7 |

|

|

П ол и ф е н ол ок сид аз а, мг бензохинона/г |

почвы за 30 |

мин при 30 ° С |

||||

|

1-й |

No-till |

80,0±3,1 |

101,2±7,8 |

93,2±4,4 |

107,6±7,9 |

90,8±4,2 |

|

Вспашка |

88,6±2,8 |

87,1±5,7 |

94,7±3,9 |

93,9±6,5 |

95,0±5,7 |

|

|

2-й |

No-till |

95,9±4,5 |

116,0±8,1 |

116,1±6,7 |

134,4±12,5 |

125,2±9,7 |

|

Вспашка |

100,7±5,2 |

93,5±7,8 |

109,0±7,9 |

134,1±11,6 |

99,7±8,4 |

|

|

3-й |

No-till |

103,8±6,7 |

117,4±6,6 |

105,1±4,7 |

128,9±8,8 |

114,8±7,6 |

|

Вспашка |

112,4±11,0 |

94,1±4,2 |

119,4±10,6 |

104,4±6,2 |

117,9±9,2 |

|

|

4-й |

No-till |

92,5±9,8 |

106,5±8,8 |

104,2±9,9 |

114,8±10,6 |

109,9±8,6 |

|

Вспашка |

91,0±9,8 |

89,8±10,3 |

112,7±12,1 |

95,3±9,7 |

98,0±6,7 |

|

|

5-й |

No-till |

91,3±7,4 |

107,5±7,6 |

104,4±10,1 |

109,9±12,4 |

100,2±3,8 |

|

Вспашка |

115,4±12,2 |

89,1±9,9 |

105,5±5,7 |

144,1±15,3 |

123,9±5,7 |

|

|

6-й |

No-till |

82,6±5,6 |

102,4±5,9 |

96,5±8,2 |

110,2±8,9 |

89,8±10,4 |

|

Вспашка |

108,3±7,6 |

86,7±6,2 |

97,7±8,7 |

131,9±13,4 |

101,4±8,8 |

|

|

НСР 05 |

7,3 |

6,8 |

6,6 |

9,7 |

8,1 |

|

|

Инвертаз |

а, мг глюкозы/г почвы за 24 ч |

|||||

|

1-й |

No-till |

4,8±0,3 |

19,6±0,9 |

14,5±1,3 |

16,0±1,4 |

2,6±0,7 |

|

Вспашка |

5,4±0,3 |

22,8±1,2 |

25,5±2,0 |

23,8±2,5 |

7,2±0,9 |

|

|

2-й |

No-till |

6,9±0,5 |

22,5±1,2 |

19,8±2,3 |

16,7±1,9 |

4,5±0,4 |

|

Вспашка |

5,2±0,4 |

26,9±1,4 |

29,0±2,5 |

23,1±2,2 |

8,3±0,5 |

|

|

3-й |

No-till |

6,9±0,7 |

22,9±1,1 |

22,7±2,9 |

18,7±1,1 |

6,4±0,7 |

|

Вспашка |

5,0±0,6 |

24,7±1,6 |

24,8±1,8 |

20,2±1,2 |

6,2±0,7 |

|

|

4-й |

No-till |

5,8±0,4 |

21,2±1,0 |

20,4±1,5 |

18,3±2,0 |

2,6±0,3 |

|

Вспашка |

5,1±0,7 |

24,9±0,8 |

29,4±2,9 |

22,6±2,5 |

8,1±0,8 |

|

|

5-й |

No-till |

6,7±1,0 |

22,3±1,2 |

18,6±2,7 |

21,9±2,8 |

5,2±0,7 |

|

Вспашка |

4,8±0,3 |

22,3±0,9 |

26,6±3,3 |

16,6±2,9 |

6,1±0,5 |

|

|

6-й |

No-till |

6,5±0,7 |

17,9±1,3 |

18,2±1,5 |

19,1±1,7 |

2,5±0,3 |

|

Вспашка |

4,8±0,3 |

19,6±0,9 |

14,5±1,3 |

16,0±1,4 |

2,6±0,7 |

|

|

НСР 05 |

0,7 |

2,1 |

3,3 |

2,8 |

0,5 |

|

|

Протеаза |

, мг гистидина/г почвы за 24 ч |

|||||

|

1-й |

No-till |

10,0±1,3 |

6,3±0,3 |

7,9±0,8 |

8,0±0,9 |

6,5±0,2 |

|

Вспашка |

7,6±0,9 |

4,7±0,8 |

5,9±0,7 |

8,5±1,1 |

4,6±0,3 |

|

|

2-й |

No-till |

15,8±1,2 |

8,3±0,4 |

9,4±0,7 |

11,5±1,0 |

10,4±0,8 |

|

Вспашка |

15,7±1,2 |

7,0±0,4 |

7,7±0,4 |

11,5±1,0 |

5,9±0,5 |

|

|

3-й |

No-till |

15,2±0,8 |

9,2±1,0 |

10,9±0,9 |

11,4±1,0 |

8,8±0,7 |

|

Вспашка |

13,3±0,7 |

6,2±0,7 |

8,4±0,8 |

14,0±1,2 |

7,1±0,3 |

|

|

4-й |

No-till |

13,5±0,7 |

7,3±0,9 |

8,7±0,8 |

8,1±0,6 |

7,4±0,6 |

|

Вспашка |

11,3±0,6 |

5,9±0,5 |

4,2±0,6 |

11,7±0,7 |

5,4±0,2 |

|

|

5-й |

No-till |

15,4±0,8 |

10,1±1,1 |

7,2±0,4 |

9,2±0,4 |

6,9±0,2 |

|

Вспашка |

13,9±0,7 |

5,7±0,2 |

7,5±0,4 |

10,4±0,6 |

5,3±0,4 |

|

|

6-й |

No-till |

11,3±0,5 |

9,7±0,9 |

6,3±0,5 |

9,8±0,3 |

6,4±0,5 |

|

Вспашка |

11,3±0,6 |

5,8±0,4 |

5,6±0,3 |

13,9±0,8 |

5,1±0,5 |

|

|

НСР 05 |

1,1 |

0,6 |

0,7 |

1,0 |

0,7 |

|

|

Примеч |

ани е. 1-й вариант |

— контроль, |

2-й — навоз, 3-й — |

сплавина + |

Trichoderma koningii + (NР)60, |

|

|

4-й — сплавина + (NР)60, 5-й |

— солома+ T. koningii + (NР)60, |

6-й — солома + (NР)60. |

||||

На 3-й год опыта растительные остатки морфологически стали неразличимы вследствие их трансформации. Как известно, важную роль в гумификации растительных остатков играют почвенные ферменты (29) и компоненты растительного опада (30). При внесении навоза и растительных остатков, в отличие от вариантов с использованием гумата натрия и цеолита, ферментативная активность почвы была выше, чем в контроле (табл. 2). Динамика активности изученных ферментов оказалась разнонаправленной, что может быть обусловлено, с одной стороны, процессами трансформации органического вещества, с другой — изменением агрофизических свойств почвы. Так, максимальную активность пероксидазы, целлюлазы и инвертазы регистрировали на 2-й год исследований, активность дегидрогеназы последовательно возрастала, а протеазы — снижалась. Динамика активности полифенолоксидазы и уреазы была выражена слабо (данные не приведены). Наиболее тесную корреляционную связь (p < 0,05) выявили для протеазы с содержанием подвижного фосфора (r = 0,75±0,12), калия (r = 0,69±0,12) и азота (r = 0,53±0,14), для полифе-нолоксидазы — с содержанием гумуса (r = 0,62±0,13), калия (r = 0,56±0,14) и азота (r = 0,62±0,13). Для остальных ферментов коэффициенты корреля- ции, как правило, не превышали 0,4. Добавление суспензии микроскопического гриба T. koningii к сплавине и соломе способствовало росту ферментативной активности почвы, независимо от технологии обработки.

Урожайность сельскохозяйственных культур, выращиваемых в севообороте экспериментального хозяйства, зависела не только от применения удобрений, но и от способов обработки почвы, в значительной степени определяющих содержание влаги. В отличие от навоза и растительных остатков, цеолит и гумат натрия в условиях опыта оказались практически неэффективными (табл. 3). Вероятно, на это повлияло отсутствие орошения (31) и органических удобрений, усиливающих действие цеолита (32), а также форма вносимого гумата натрия (порошок) (33). В 1-й (влажный) год на фоне вспашки урожайность пшеницы была выше, чем в аналогичных вариантах no-till. Очевидно, это обусловлено повышением доступности питательных элементов при добавлении (NP)60 и более быстрой минерализацией органического вещества навоза. При вспашке наибольшую урожайность обеспечивало внесение навоза и соломы, а на фоне no-till — сплавины с добавлением суспензии микроскопических грибов. В течение вегетационного периода острозасушливого 2012 года содержание влаги в условиях нулевой обработки было выше, чем при вспашке (30), что и предопределило более высокую урожайность ячменя. В 2013 году урожайность сахарной свеклы при отвальной вспашке была выше, чем при no-till. На этот раз лимитирующим фактором стало повышение плотности почвы (34), к которому сахарная свекла очень чувствительна.

|

Вариант |

Пшеница, г/м |

2 (2011 год) |

Ячмень, г/м2 |

(2012 год) |

Сахарная свекла, кг/м2 (2013 год) |

|

|

опыта |

вспашка 1 |

no-tillage |

вспашка 1 |

no-tillage |

вспашка |

1 no-tillage |

|

1-й |

406,8±33,8 |

283,5±30,5 |

95,1±6,0 |

146,8±10,7 |

2,9±0,3 |

2,3±0,2 |

|

2000,0±51,7 |

1950,0±70,6 |

385,3±12,8 |

393,3±13,7 |

|||

|

2-й |

723±42,1 |

582,8±49,4 |

231,3±10,4 |

254,1±12,3 |

3,6±0,3 |

2,6±0,3 |

|

3500,0±52,8 |

2316,7±120,3 |

510,0±13,5 |

783,3±15,1 |

|||

|

3-й |

651±43,2 |

621,4±39,0 |

165,3±15,4 |

192,6±13,6 |

3,9±0,5 |

2,7±0,2 |

|

3066,7±93,7 |

2433,3±115,7 |

471,7±19,3 |

570,0±22,3 |

|||

|

4-й |

425,0±28,6 |

546±35,7 |

120,9±9,4 |

150,3±12,4 |

3,7±0,3 |

3,0±0,3 |

|

2900,0±88,3 |

2733,3±87,4 |

463,3±12,9 |

466,7±17,5 |

|||

|

5-й |

705,0±48,3 |

566,4±60,3 |

115,8±11,6 |

166,7±13,4 |

3,6±0,3 |

2,8±0,3 |

|

3666,7±114,7 |

2000,0±103,0 |

483,3±16,4 |

568,3±23,5 |

|||

|

6-й |

686,6±65,0 |

432±53,6 |

128,6±11,0 |

167,2±12,8 |

3,5±0,2 |

2,7±0,1 |

|

3566,7±106,8 |

2483,3±98,3 |

413,3±14,5 |

470,0±16,7 |

|||

|

7-й |

368±38,9 |

330±37,1 |

122,6±16,7 |

104,9±11,4 |

2,8±0,4 |

2,0±0,3 |

|

2466,7±87,5 |

2250,0±90,3 |

343,3±20,4 |

380,2±23,1 |

|||

|

8-й |

424,1±39,7 |

369,8±36,8 |

125,4±14,6 |

129,6±14,7 |

3,0±0,3 |

2,3±0,2 |

|

3300,0±106,5 |

2283,3±123,5 |

383,3±22,7 |

386,7±19,7 |

|||

|

НСР 05 |

43,1 450,8 |

9,2 57,8 |

0,2 |

|||

П р и м е ч а н и е. 1-й вариант — контроль, 2-й — навоз, 3-й — сплавина + Trichoderma koningii + (NР)60, 4-й — сплавина + (NР)60, 5-й — солома+ T. koningii + (NР)60, 6-й — солома + (NР)60, 7-й — цеолит, 8й — гумат Na. Над чертой масса зерен, г/м2, под чертой — масса снопа.

Таким образом, в среднем за 3 года исследований урожайность культур при классической обработке была выше, но в острозасушливом 2012 году она оказалась больше на фоне нулевой обработки, когда рентабельность составила 257 % против 116 % на вспашке. Прибавка урожая составила в среднем 40-72 % (навоз — 67 %, сплавина + T. koningii — 47 %, сплавина — 40 %, солома + T. koningii — 72 %, солома — 66 %) при вспашке и 21-38 % (навоз — 32 %, сплавина + T. koningii — 28 %, сплавина — 36 %, солома + T. koningii — 10 %, солома — 26 %) при no-till.

Итак, в условиях Южного Предуралья на агрочерноземе глинистоиллювиальном слабоэродированном внесение навоза и растительных остат- ков при вспашке и нулевой обработке почвы способствует повышению содержания гумуса, улучшению питательного режима, увеличению ферментативной активности почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. При нулевой обработке изменения агрохимических показателей более выражены в слое 0-10 см, при классической — 0-30 см. Только в засушливых условиях рентабельность удобрений при технологии no-till выше, чем при классической вспашке. Использование культуры микроскопических грибов Trichiderms koningii в биологизированных технологиях приводит к усилению процессов гумификации растительных остатков, особенно сплавины. По влиянию на свойства почвы это удобрение приближается к варианту с внесением навоза.

Список литературы Использование местных удобрений, почвенного гриба Trichoderma koningii Oudem. и no-till обработки для улучшения агрочернозема в Южном Предуралье

- Bucur D., Jitareanu G., Ailincai C. Effects of long-term soil and crop management on the yield and on the fertility of eroded soil. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2011, 9(2): 207-209.

- Klik A, Strohmeier S.M. Reducing soil erosion by using sustainable soil management systems. Wasserwirtschaft, 2011, 101(9): 20-24.

- Sun C., Liu G., Xue S. Response of soil multifractal characteristics and erodibility to 15-year fertilization on cropland in the Loess Plateau, China. Arch. Agron. Soil Sci., 2017, 63(7): 956-968 ( ) DOI: 10.1080/03650340.2016.1249476

- Гагарина Э.И., Абакумов Е.В. Об использовании агроруд для улучшения свойств почв. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 3. Биология, 2003, 1(3): 91-97.

- Габбасова И.М., Сулейманов Р.Р., Дашкин С.М., Гарипов Т.Т. Повышение плодородия черноземов южных Зауральской степи с использованием природных агроруд. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук, 2008, 5: 34-37.

- Габбасова И.М., Гарипов Т.Т., Галимзянова Н.Ф., Сулейманов Р.Р., Комиссаров М.А., Сидорова Л.В., Гималетдинова Г.А. Использование удобрения на основе сплавины для повышения плодородия эродированного чернозема типичного. Агрохимия, 2014, 6: 35-42.

- Гарипов Т.Т., Габбасова И.М., Сулейманов Р.Р., Сидорова Л.В., Назырова Ф.И. Оптимизация условий компостирования сплавины для получения органоминерального удобрения. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2013, 15(3/4): 1250-1253.

- Данилова А.А. Сочетание естественных и антропогенных факторов в формировании свойств выщелоченного чернозема при почвозащитной обработке. Агрохимия, 2013, 11: 45-53.

- Коротких Н.А., Власенко Н.Г., Кастючик С.П. Динамика содержания нитратного азота в почве под посевами пшеницы, возделываемой по технологии no-till в лесостепи Западной Сибири. Агрохимия, 2016, 7: 12-18.

- Gabbasova I.M., Suleimanov R.R., Khabirov I.K., Komissarov M.A., Garipov T.T., Sidorova L.V., Asylbaev I.G., Rafikov B.V., Yaubasarov R.B. Assessment of the agrochernozem status in the trans-Ural steppe under application of no-till management system. Russian Agricultural Sciences, 2015, 41(1): 34-39 ( ) DOI: 10.3103/S1068367415010061

- Soane B.D., Ball B.C., Arvidsson J., Basch G., Moreno F., Roger-Estrade J. No-till in northern, western and south-western Europe: A review of problems and opportunities for crop production and the environment. Soil and Tillage Research, 2012, 118: 66-87 ( ) DOI: 10.1016/j.still.2011.10.015

- Himmelbauer M.L., Sobotik M., Loiskandl W. No-tillage farming, soil fertility and maize root growth. Arch. Agron. Soil Sci., 2012, 58(suppl1): S151-S157 ( ) DOI: 10.1080/03650340.2012.695867

- Kabiri V., Raiesi F., Ghazavi M.A. Tillage effects on soil microbial biomass, SOM mineralization and enzyme activity in a semi-arid Calcixerepts. Agr. Ecosyst. Environ., 2016, 232: 73-84 ( ) DOI: 10.1016/j.agee.2016.07.022

- Gorobtsova O.N., Uligova T.S., Tembotov R.Kh., Khakunova E.M. Assessment of biological activity in agrogenic and natural chernozems of Kabardino-Balkaria. Eurasian Soil Sc., 2017, 50(5): 589-596 ( ) DOI: 10.1134/S1064229317030048

- Li S., Zheng X., Yuan D., Zhang J., He Q., Lv W., Tao X. Effects of biological tillage on physicochemical properties and soil enzyme activity and growth and quality of Brassica oleracea var. italica. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2012, 20(8): 1018-1023 ( ) DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01018

- Majchrzak L., Sawinska Z., Natywa M., Skrzypczak G., Głowicka-Wołoszyn R. Impact of different tillage systems on soil dehydrogenase activity and spring wheat infection. J. Agr. Sci. Tech., 2016, 18: 1871-1881.

- Park J.N., Lim J.E., Lee S.S., Jeong S.H., Lee B.M., Ok Y.S. Effects of tillage and no-till practices with green manure on soil carbon. Journal of Agricultural, Life and Environmental Science, 2013, 25(3): 39-43.

- Vaitauskiene K., Šarauskis E., Naujokiene V., Liakas V. The influence of free-living nitrogen-fixing bacteria on the mechanical characteristics of different plant residues under no-till and strip-till conditions. Soil and Tillage Research, 2015, 154: 91-102 ( ) DOI: 10.1016/j.still.2015.06.007

- Chen L., Yang X., Raza W., Luo J., Zhang F., Shen Q. Solid-state fermentation of agro-industrial wastes to produce bioorganic fertilizer for the biocontrol of Fusarium wilt of cucumber in continuously cropped soil. Bioresource Technol., 2011, 102(4): 3900-3910 ( ) DOI: 10.1016/j.biortech.2010.11.126

- Huang X., Chen L., Ran W., Shen Q., Yang X. Trichoderma harzianum strain SQR-T37 and its bio-organic fertilizer could control Rhizoctonia solani damping-off disease in cucumber seedlings mainly by the mycoparasitism. Appl. Microbiol. Biot., 2011, 91(3): 741-55 ( ) DOI: 10.1007/s00253-011-3259-6

- Chen L., Huang X., Zhang F., Zhao D., Yang X., Shen Q. Application of Trichoderma harzianum SQR-T037 bio-organic fertiliser significantly controls Fusarium wilt and affects the microbial communities of continuously cropped soil of cucumber. J. Sci. Food Agr., 2012, 92(12): 2465-2470 ( ) DOI: 10.1002/jsfa.5653

- Sharma B.L., Singh S.P., Sharma M.L. Bio-degradation of crop residues by Trichoderma species vis-a` vis nutrient quality of the prepared compost. Sugar Tech., 2012, 14(2): 174-180 ( ) DOI: 10.1007/s12355-011-0125-x

- Gaind S., Nain L. Chemical and biological properties of wheat soil in response to paddy straw incorporation and its Biodegradation by fungal inoculants. Biodegradation, 2007, 18(4): 495-503 ( ) DOI: 10.1007/s10532-006-9082-6

- Yadav R.L., Shukla S.K., Suman A., Singh P.N. Trichoderma inoculation and trash management effects on soil microbial biomass, soil respiration, nutrient uptake and yield of ratoon sugarcane under subtropical conditions. Biol. Fert. Soils, 2009, 45: 461-468 ( ) DOI: 10.1007/s00374-009-0352-4

- Аринушкина Е.Б. Руководство по химическому анализу почв. М., 1970.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М., 2005.

- Marshall C.B., Lynch D.H. No-till green manure termination influences soil organic carbon distribution and dynamics. Agron. J., 2018, 110(5): 2098-2106 ( ) DOI: 10.2134/agronj2018.01.0063

- Angle J.S., Gross C.M., Hill R.L., McIntosh M.S. Soil nitrate concentrations under corn as affected by tillage, manure, and fertilizer applications. Journal of Environmental Quality, 1993, 22(1): 141-147 ( ) DOI: 10.2134/jeq1993.00472425002200010018x

- Larionova A.A., Maltseva A.N., Lopes de Gerenyu V.O., Kvitkina A.K., Bykhovets S.S., Zolotareva B.N., Kudeyarov V.N. Effect of temperature and moisture on the mineralization and humification of leaf litter in a model incubation experiment. Eurasian Soil Sc., 2017, 50(4): 422-431 ( ) DOI: 10.1134/S1064229317020089

- Abakumov E.V., Maksimova E.Yu., Lagoda E.I., Koptseva E.M. Soil formation in the quarries for the limestone and clay production in the Ukhta. Eurasian Soil Sc., 2011, 44: 380-385 ( ) DOI: 10.1134/S1064229311040028

- Ozbahce A., Tari A.F., Gonulal E., Simsekli N. Zeolite for enhancing yield and quality of potatoes cultivated under water-deficit conditions. Potato Res., 2018, 61(3): 247-259 ( ) DOI: 10.1007/s11540-018-9372-5

- Türkmen A., Kütük Y. Effects of chemical fertilizer, algea compost and zeolite on green bean yield. Turk. J. Agric. Food Sci. Technol., 2017, 5(3): 289-293 ( ) DOI: 10.24925/turjaf.v5i3.289-293.977

- Kováčik P., Žofajová A., Šimanský V., Halászová K. Spring barley yield parameters after lignite, sodium humate and nitrogen utilization. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 2016, 62(3): 80-89 ( ) DOI: 10.1515/agri-2016-0009

- Liebelt P., Frühauf M., Suleimanov R.R., Komissarov M.A., Yumaguzhina D.R., Galimova R.G. Causes, consequences and opportunities of the post-Soviet land use changes in the forest-steppe zone of Bashkortostan. GEOÖKO, 2015, XXXVI: 77-111.