Использование метода «затраты - эффект» для повышения коэффициента загрузки аудиторий вуза

Автор: Дранко Олег Иванович, Отарашвили Зураб Автандилович

Рубрика: Управление сложными системами

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе показано использование метода «затраты - эффект» для повышения коэффициента загрузки аудиторий и увеличения эффективности управления экономикой вуза. Разработан алгоритм измерения загруженности аудиторий. Приведены расчеты на примере модельного вуза.

Затраты - эффект, эффективность, принятие решения, экономика вуза, загрузка аудиторий

Короткий адрес: https://sciup.org/148160280

IDR: 148160280 | УДК: 658.15

Текст научной статьи Использование метода «затраты - эффект» для повышения коэффициента загрузки аудиторий вуза

Задача повышения операционной эффективности организаций России требует соответствующих методов и алгоритмов. В частности, в работах [1; 2; 3] приведены общие направления повышения эффективности организации.

В системе высшего образования (вузы) ставятся и последовательно решаются задачи повышения эффективности деятельности, в том числе по управлению имуществом.

Для повышения экономической эффективности деятельности вуза необходимо эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, в частности аудиторный фонд. Расходы на содержание имущества составляют порядка 10% от общих затрат текущей деятельности вуза. В учебном процессе используются пять основных видов учебных аудиторий: лекционные, для практических занятий, учебные лаборатории, языковые аудитории и компьютерные классы. Каждый вид учебных аудиторий имеет разную эксплуатационную стоимость и соответственно вопрос эко- номической отдачи от их использования имеет большое значение. Эффективность использования аудиторного фонда может различаться в разы, в зависимости от порядка его использования. Существуют методики и алгоритмы, позволяющие без существенных затрат, пользуясь одними организационными мероприятиями, максимизировать экономический эффект.

1. Технология построения зависимости «затраты – эффект»

В работе показано использование метода «затраты – эффект» для повышения коэффициента загрузки аудиторий и увеличения эффективности управления экономикой вуза. Общие описания метода приведены в работах [4; 5].

Потенциал организации определяется ее возможностями что-то делать (перечнем возможных видов деятельности) и ограничениями на ресурсы, необходимые для реализации возможных видов деятельности. При этом возникают трудности, связанные с тем, что, как правило, заранее не известно ограничение на возможный уровень ресурсов.

Поэтому на начальном этапе целесообразно использовать параметрическую зависимость возможного результата (эффекта) от распола-

ВЕСТНИК 2016

ВЕСТНИК 2016

гаемого объема ресурсов (финансов). При этом желательно, чтобы при данном уровне ресурса (затрат):

-

1) давалась бы оценка наилучшего возможного результата (максимальной отдачи на вкладываемые ресурсы);

-

2) определялось бы как, с помощью каких конкретных видов деятельности этот максимально возможный результат может быть получен.

Далее для простоты изложения ограничимся одним критерием – финансовым результатом (прибылью) и рассмотрением проектов, считая, что каждый из них выполняется за плановый период и характеризуется затратами r и прибылью p .

Необходимо оценить потенциал организации по данному критерию и определить:

-

а) достаточен ли потенциал для достижения поставленной цели;

-

б) необходимые для его реализации ресурсы. Для рассматриваемого случая (один ресурс и один критерий) простое решение задачи 1, удовлетворяющее этим пожеланиям, возможно, и оно получается при использовании метода «затраты – эффект» (cost – benefit).

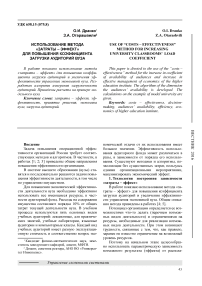

Суть рассматриваемого случая состоит в следующем. Прежде всего для каждого проекта оценивается его эффективность по отдаче (эффекту) на единицу затрат. Затем все проекты упорядочиваются по мере убывания их эффективности (геометрически это соответствует на рис. 1а углам наклона прямых). На рис. 1а из пяти проектов самым эффективным является проект 2, затем – проект 4 и т.д. Затем выбирается первый самый эффективный проект и фиксируются его результат и затраты, затем – два самых эффективных (это 2 и 4), и фиксируются их суммарный результат и затраты (нарастающим итогом) и т.д. до просмотра всех проектов, которые имеются в организации.

r 2 r 5 r 3 r 4 r 1 затраты

Рис. 1а. Зависимость «затраты – эффект» для отдельных проектов

Рис. 1б. Зависимость «затраты – эффект» для предприятия

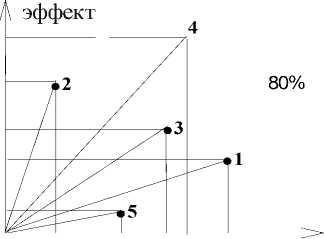

Полученная зависимость (рис. 1б) результата (нарастающим итогом) от затрат (нарастающим итогом) и является зависимостью «затраты – эффект», она, в частности, характеризует потенциальные возможности предприятия при изменении уровня располагаемого ресурса.

Построенная таким образом зависимость «затраты – эффект» обладает рядом свойств:

– при возрастании уровня ресурса прирост эффекта на единицу дополнительного ресурса снижается (это известный в экономике закон снижения эффективности при рациональном использовании средств), поэтому эта кривая – всегда «с насыщением», вплоть до горизонтальной линии, что соответствует нулевой эффективности;

– результат, достигаемый в любой точке перелома (например 3 на рис. 1б), получается при реализации совокупности проектов, лежащих левее этой точки (в данном случае – проектов 2, 4 и 3), и любая другая комбинация проектов приведет к ухудшению результата; другими словами, (при условиях этой задачи) для заданного ресурса кривая обеспечивает максимальный результат (эффект), при заданном эффекте – достижение его минимальными затратами;

– при любом значении уровня ресурса обеспечивается также максимальная общая рентабельность, то есть конкурентоспособность.

Кроме того, вид кривой «затраты – эффект» дает возможность «одним взглядом» увидеть качественно возможность и целесообразность концентрации ресурсов на тех проектах (видах деятельности), которые дают основной вклад (например 70–80%) в общие результаты. А это одно из основных назначений стратегического планирования – выделение приоритетных направлений, на которые должны в первую очередь выделяться ресурсы и обращаться внимание руководства. На рис. 1б это проекты 2, 4, 3, а при вложении средств в остальные – отдача вкладываемых средств существенно ниже.

Для оценок и вычислений удобно использовать табл. 1 (Анализ исходных данных) и табл. 2 (Ранжирование и зависимость «затраты – эффект»).

Таблица 1

Анализ исходных данных

|

№ п/п |

Наименование видов деятельности (проектов) |

Затраты на проект |

Результат (эффект) проекта |

Эффективность проекта |

Приоритет |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1. |

|||||

|

2. |

|||||

|

3. |

Исходные данные (графы 2–4) по каждой проекта, рабочие данные граф 5 и 6 рассчиты-строке даются ответственным исполнителем ваются.

Таблица 2

Ранжирование и зависимость «затраты – эффект»

|

№ п/п |

Наименование видов деятельности (проектов) |

Затраты на проект |

Результат (эффект) проекта |

Эффективность проекта |

Суммарные затраты |

Суммарный результат (эффект) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1 |

||||||

|

2 |

||||||

|

3 |

В табл. 2 проекты упорядочены (проранжи-рованы) по мере убывания их эффективности. На графике целесообразно построить кривую по данным графы 7 и графы 6.

Технология «затраты – эффект»

Общая схема технологии «затраты – эффект» представлена на рис. 2.

1 г*п 2 I—*~ 3 п*п 4 г*п 5 —►J 6 к-*- 7

Рис. 2. Блок-схема технологии

Шаг 1. Сбор исходных данных:

-

• список предлагаемых проектов;

-

• затраты и ожидаемый результат (эффект) для каждого проекта.

Исходные данные вводятся в табл. 1.

Шаг 2. Для каждого проекта вычисляется его эффективность, отношение эффекта (результата) к затратам. Результат вводится в графу 5 табл. 1.

Шаг 3. Проекты ранжируются по убыванию их эффективности, результат (новые номера, со- ответствующие рангу проекта) вносится в графу 6 табл. 1.

Шаг 4. Заполняются столбцы 1–5 табл. 2, в которой проекты пронумерованы в порядке их рангов (приоритетов) по убыванию их эффективности.

Шаг 5. Вычисляются суммарные затраты (нарастающим итогом) и помещаются в графу 6. Для этого по проекту 1 (первая строка) данные графы 3 вносятся в графу 6 без изменений. Для второй строки (для двух первых проектов) суммарные затраты (графа 6) получаются как сумма затрат проектов 1 и 2 (строк 1 и 2 графы 3). Аналогично для всех остальных строк: к суммарным затратам предшествующей строки графы 6 добавляются затраты проекта данной строки (из графы 3) и вносятся в данную строку графы 6.

Шаг 6. Аналогично нарастающим итогом определяется суммарный эффект (графа 7).

Шаг 7. Строится график зависимости суммарного эффекта (графы 7) от суммарных затрат (графы 6). Эта зависимость носит название «затраты – эффект».

ВЕСТНИК 2016

2. Параметры, влияющие на эффективность использования имущества

Выделим следующие параметры, влияющие на эффективность использования имущества вуза:

– количество обучающихся

B всего

∑

/а программы, группы ;

программы группы

– среднее количество обучающихся в группе, в том числе по категориям К ;

обуч ., групп

– количество академических часов по программам и группам всего

Е У н

/а 1 программы, группы ;

ВЕСТНИК 2016

программы группы

– количество групп Gвсего = ∑ Gпрограммы ;

программы

– коэффициент количества обучающихся на одну группу, который рассчитывается как отношение количества обучающихся и количества групп в целом или по категориям;

– количество аудиторных академических часов по программам и группам H ауд всего =

= У у d . X H ауд, программы, группы программы, группы;

программы группы

– средний размер аудиторий К площадь аудиторий ;

– длительность учебного года Tнедель ;

– количество аудиторных часов на одну аудиторию в неделю К ауд . часов в неделю на аудиторию .

-

3. Экспертная оценка возможности изменения параметров использования помещений в образовательной программе вуза

В данном разделе рассматривается возможность изменения параметров загрузки аудиторий помещений в образовательной деятельности вуза.

Исходная информация

-

1. Расписание по аудиториям, с разбивкой по неделям и семестрам.

-

2. Дополнительно: доступная информация по расписанию – начало и конец занятий.

-

3. Расписание по аудиториям по факультетам и дням недели, включающее информацию о предельной вместимости аудитории. Для модельного вуза приведенный перечень включает 284 аудитории.

Для принятия оперативных решений по формированию расписания дополнительно требуется следующая информация:

-

– категории аудиторий;

-

– возможность заменяемости аудиторий;

-

– локации аудиторий;

– увязка номера аудитории с инвентаризацией помещений.

Анализ загруженности аудитории модельного вуза

Анализ загруженности аудиторий модельного вуза регулярным расписанием показывает, что:

– общее количество аудиторий в регулярном расписании – 662 (с учетом нерегулярного расписания – 678 аудиторий);

– средний процент загрузки в регулярном расписании при 96-часовой неделе – 17,4% (при 72-часовой – 23,2%);

– наблюдается большая неравномерность по загрузке аудиторий.

Алгоритм изменения загруженности аудиторий

В алгоритме изменения загруженности аудиторий предполагается:

– аудитории одной категории (и локации) взаимозаменяемы;

– средний процент загрузки аудиторий, при котором расписание формируется относительно легко, составляет 70% (экспертная оценка).

Шаг 1. Определяется категория аудиторий, в рамках которой проводится улучшение.

Шаг 2. Определяется средний процент загруженности аудиторий

Шаг 3. Задается (целевой) процент улучшения загруженности аудиторий.

Шаг 4. Аудитории сортируются по уменьшению количества часов.

Шаг 5. Рассматривается возможность перераспределения занятий с наименее загруженных аудиторий на аудитории, загруженные ниже целевого показателя. То есть:

– если аудитория загружена выше целевого показателя, загрузка остается;

– если аудитория загружена ниже целевого показателя, она загружается до целевого показателя.

4 . Результаты расчетов на примере модельного вуза

Шаг 6. Алгоритм повторяется для каждой недели каждого семестра.

Шаг 7. Высвобождающиеся аудитории «передаются» (информационно) в свободный фонд. Определяется количество высвобождаемых аудиторий.

Примечание. Ниже приведены расчеты по возможности высвобождения аудиторий без учета времени расписания, с предположением о возможности переноса занятий в рамках недели.

Количество часов загрузки аудиторий по категориям и средние проценты загрузки представлены в табл. 3. Из таблицы видно, что наиболее массовая категория из неспециализированных аудиторий – полупоточные.

Таблица 3

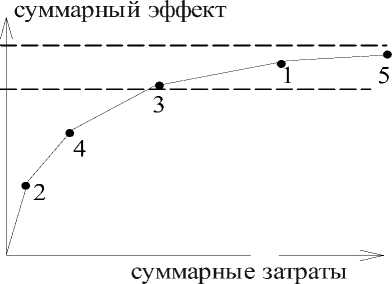

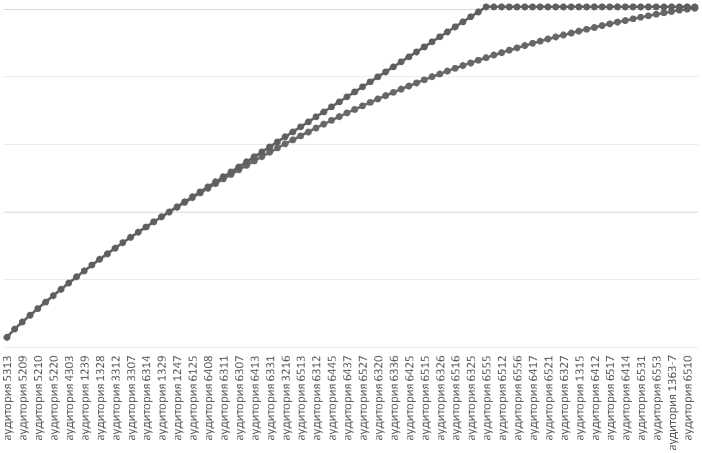

Ниже приведены расчеты для полупоточных аудиторий, вмещающих от 31 до 130 чел. Сохранение загрузки (изменение на 0% в данном расчете) позволяет обеспечить выполнение ау-

диторной загрузки при меньшем количестве аудиторий (здесь – 16 полупоточных аудиторий), см. табл. 4 и рис. 3.

Изменение количества полупоточных аудиторий при сохранении загрузки

Таблица 4

|

Показатель |

Факт |

Улучшения |

Разница |

|

Аудиторий |

90 |

74 |

–16 |

|

Часов на 1 аудиторию |

27,9 |

27 |

–0,9 |

|

% загрузки |

29,0% |

29,0% |

0,0% |

Загрузка аудиторий. Полупоточные

ВЕСТНИК 2016

Факт

Улучшения

Рис. 3. Суммарная загрузка полупоточных аудиторий при сохранении загрузки, нарастающим итогом

Загрузка аудиторий по категориям

|

Тип аудитории |

Кол-во чел. |

Загрузка в семестр, часов |

Макс. загрузка, часов |

Часов/ ауд. |

% загрузки |

|||

|

1-й |

2-й |

|||||||

|

Неделя |

||||||||

|

Верхняя |

Нижняя |

Верхняя |

Нижняя |

|||||

|

Поточные |

9 |

216 |

194 |

138 |

137 |

216 |

24,0 |

25,0% |

|

Полупоточные |

90 |

2507 |

2232 |

2145 |

2052 |

2507 |

27,9 |

29,0% |

|

Семинарские |

26 |

853 |

766 |

531 |

502 |

853 |

32,8 |

34,2% |

|

Малые |

14 |

338 |

331 |

314 |

311 |

338 |

24,1 |

25,1% |

|

Лаборатория |

173 |

2372 |

2257 |

2239 |

2147 |

2372 |

13,7 |

14,3% |

|

Кафедра |

18 |

132 |

140 |

162 |

162 |

162 |

9,0 |

9,4% |

|

Спорт |

6 |

424 |

397 |

386 |

367 |

424 |

70,7 |

73,6% |

|

Другие |

326 |

4213 |

4122 |

3337 |

3225 |

4213 |

12,9 |

13,5% |

|

Общий итог |

662 |

11055 |

10439 |

9252 |

8903 |

11055 |

16,7 |

17,4% |

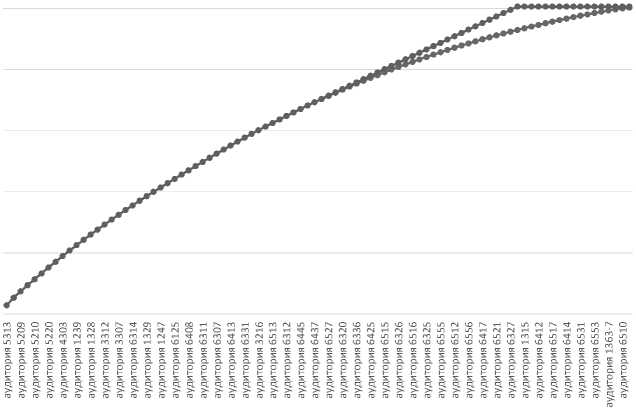

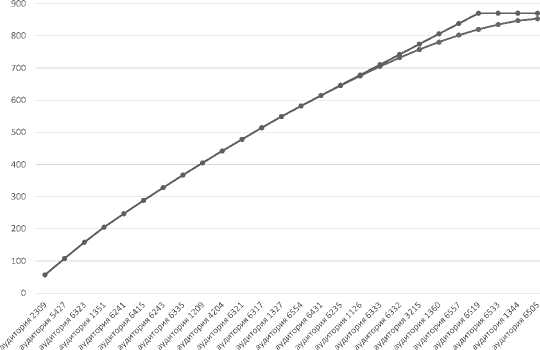

Увеличение загрузки (на 10% в данном рас- торий (здесь – 27 полупоточных аудиторий, или чете) позволяет обеспечить выполнение ауди- 30%), см. табл. 5 и рис. 4.

торной загрузки при меньшем количестве ауди-

Таблица 5

Изменение количества полупоточных аудиторий при увеличении загрузки на 10%

|

Показатель |

Факт |

Улучшения |

Разница |

|

Аудиторий |

90 |

63 |

–27 |

|

Часов на 1 аудиторию |

27,9 |

37 |

9,1 |

|

% загрузки |

29,0% |

39,0% |

10,0% |

Загрузка аудиторий. Полупоточные

ВЕСТНИК 2016

—•—Факт

—•—Улучшения

Рис. 4. Суммарная загрузка полупоточных аудиторий при увеличении загрузки на 10%, нарастающим итогом

Ниже приведены расчеты для семинарских аудиторий, вмещающих от 16 до 30 чел. Сохранение загрузки (изменение на 0% в данном расчете) позволяет обеспечить выполнение ау-

диторной загрузки при меньшем количестве аудиторий (здесь – 3 семинарские аудитории), см. табл. 6 и рис. 5.

Таблица 6

|

Показатель |

Факт |

Улучшения |

Разница |

|

Аудиторий |

26 |

23 |

–3 |

|

Часов на 1 аудиторию |

32,8 |

32 |

–0,8 |

|

% загрузки |

34,2% |

34,2% |

0,0% |

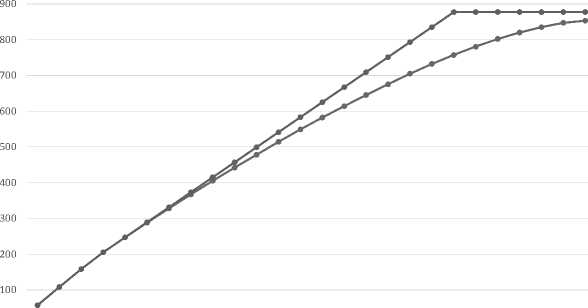

Загрузка аудиторий. Семинарские

—•—Факт

—•—Улучшения

Рис. 5. Суммарная загрузка семинарских аудиторий при сохранении загрузки, нарастающим итогом

Увеличение загрузки (на 10% в данном рас- торий (здесь – 6 семинарских аудиторий, или чете) позволяет обеспечить выполнение ауди- 23%), см. табл. 7 и рис. 6.

торной загрузки при меньшем количестве ауди-

Таблица 7

Изменение количества семинарских аудиторий при увеличении загрузки на 10%

|

Показатель |

Факт |

Улучшения |

Разница |

|

Аудиторий |

26 |

20 |

–6 |

|

Часов на 1 аудиторию |

32,8 |

42 |

9,2 |

|

% загрузки |

34,2% |

44,2% |

10,0% |

ВЕСТНИК 2016

Изменение количества семинарских аудиторий при сохранении загрузки

Загрузка аудиторий. Семинарские

—•—Факт

—•—Улучшения

X X X X X X X Z5 X X X ^ X X X ^/ ^/ X X X ^ ^ X X X ^

Рис. 6. Суммарная загрузка семинарских аудиторий при увеличении загрузки на 10%, нарастающим итогом

Заключение

В работе рассмотрен способ повышения эффективности использования имущества вуза путем повышения загрузки аудиторий. В качестве инструмента повышения эффективности используется метод «затраты – эффект».

Приведены количественные расчеты на примере модельного вуза. Оценка повышения загрузки путем перераспределения расписания полупоточных и семинарских аудиторий (самых массовых) составляет 12–18% при сохранении среднего процента загрузки и 23–30% при повышении загрузки аудиторий на 10%.

Список литературы Использование метода «затраты - эффект» для повышения коэффициента загрузки аудиторий вуза

- Балашов В.Г., Ириков В.А. Технологии повышения финансового результата. -М.: МЦФЭР, 2009. -672 с.

- Ириков В.А., Отарашвили З.А. Алгоритмы и информационные технологии решения типовых задач подготовки и принятия выгодных финансовых стратегий. -М.: РосНОУ, 2011. -104 с.

- Дранко О.И., Отарашвили З.А., Сушков Д.В. Формирование программы инновационного развития: управление стоимостью//Проблемы управления. -2012. -№ 6. -С. 26-31.

- Кох Р. Принцип 80/20. -Минск: ООО «Попурри», 2002. -352 с.

- Дранко О.И., Ириков В.А. Метод «затраты -эффективность» как инструмент выбора приоритетных проектов предприятий//Управленческий учет. -2011. -№ 4 -С. 15-20.