Использование многомерных статистических методов для классификации и диагностики строения порового пространства почвы в микроморфологических шлифах

Автор: Скворцова Е. Б., Рожков В. А., Морозов Д. Р.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 79, 2015 года.

Бесплатный доступ

На примере 200 микроморфологических шлифов вертикальной ориентации, изготовленных из подзолистых (Республика Коми, Россия), дерново-подзолистых (Московская область, Россия), серых лесных почв (Тульская область Россия) и черноземов (Курская, Воронежская области, Россия, Одесская область Украина) опробовано применение методов многомерной статистики и кластер анализа для автоматизированной классификации и диагностики строения порового пространства почвы на основе плоских срезов. Методом компьютерного анализа изображения исследовали тонкие макропоры ( d = 0.2-2 мм) в полях зрения размером 2 × 2 см. Для каждой поры в поле зрения измеряли ее площадь сечения ( S ), периметр ( P ), поперечный ( D ) и продольный ( L ) габариты, ориентацию длинной оси среза в плоскости шлифа и фактор формы F = (4p S / P 2+ D / L )/2. Общий объем выборки в пределах шлифа составлял 100-150 пор. Для характеристики порового пространства в шлифах использовали эмпирическое распределение пор по фактору формы и ориентации, а также среднюю длину пор в поле зрения. С использованием дискриминантного анализа разработана автоматизированная система, которая позволяет на основании параметров формы, ориентации и протяженности пор в шлифах проводить морфометрическую диагностику строения порового пространства почвы при различных почвенных структурах, специфичных для суглинистых почв европейской территории России: комковатой, зернистой, ореховатой, пластинчатой, массивно-плитчатой, трещиновато-массивной и массивной. Результаты автоматизированной диагностики имеют высокую сходимость (75-90%) с экспертной визуальной оценкой строения порового пространства почвы в шлифах.

Поровое пространство почвы, классификация, диагностика, многомерные статистические методы, кластерный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313619

IDR: 14313619 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Использование многомерных статистических методов для классификации и диагностики строения порового пространства почвы в микроморфологических шлифах

В последнее время все более очевидной становится общность методов представления исходных данных и методов формализованной обработки визуальных объектов на всех уровнях организации почвенной мегасистемы: от микроморфологических шлифов до мелкомасштабных почвенных карт (Рожков, Скворцова, 2009). Единство принципов анализа изображения допускает использование в почвенной микроморфологии методов многомерной статистики и кластер анализа. В том числе становится возможным автоматизация классификации и диагностики строения порового пространства почвы в шлифах.

Совокупность пор в микроморфологических шлифах можно рассматривать как визуальный образ порового пространства агрегатов, морфонов и горизонтов почвы в целом. Как среди множества вариантов микростроения выделяют микроморфотипы, специфичные для горизонтов и почв (Герасимова, 1992), так в пестроте и многообразии порового пространства можно установить типы его строения (геометрические типы), характерные для различных почвенных структур. С развитием автоматического анализа изображения появилась возможность для классификации строения порового пространства с учетом всех составляющих его пор (Герке и др., 2012; Ringrose-Voase, 1987; Burrough, 2001; Holden, 2001; Cárdenas et al., 2010; Hartemink, Minasny, 2014).

Цель проведенных исследований заключается в анализе применимости существующих методов многомерной статистики и кластер анализа для реализации автоматизированной классификации и диагностики строения порового пространства почвы в шлифах.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

Проведен компьютерный анализ изображения пор в 200 шлифах из различных горизонтов целинных и пахотных су-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2015. Вып. 79. глинистых почв лесной, лесостепной и степной биоклиматических зон европейской территории России и Украины.

Проведен кластерный анализ полученных микроморфомет-рических данных о строении порового пространства в шлифах.

С помощью дискриминантного анализа получены классифицирующие дискриминантные уравнения, на основе которых создана программа автоматизированной морфометрической диагностики (распознавания) строения порового пространства почвы.

Проведено сравнение результатов автоматизированной диагностики строения порового пространства в шлифах с его экспертной визуальной оценкой.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Поровое пространство изучали в прозрачных шлифах вертикальной ориентации, изготовленных из подзолистых (Республика Коми России), дерново-подзолистых (Московская область), серых лесных почв (Тульская область) и черноземов (Курская, Воронежская области, Одесская область Украины). Площадь готовых шлифов составляла 3 × 4 см. В шлифах были представлены все основные генетические горизонты исследованных целинных почв и широкий набор пахотных горизонтов с диапазонами структур от комковатой до массивной. Всего проанализировано более 200 шлифов с различной структурной организацией почвы.

Методом компьютерного анализа изображения исследовали тонкие макропоры ( d = 0.2–2 мм) в полях зрения размером 2 × 2 см. Для каждой поры в поле зрения измеряли площадь среза поры ( S ), его периметр ( P ), габариты (поперечный D и продольный L ), ориентацию длинной оси среза в плоскости шлифа. Ориентацию определяли как угол отклонения длинной оси от вертикали. Фиксировали количество измеренных пор в каждом поле зрения и общее количество измеренных пор для всего шлифа по сумме полей (общий объем выборки). Общий объем выборки в пределах шлифа составлял 100–150 пор.

Особое внимание уделяли изучению формы пор в шлифах. Для каждой поры рассчитывали показатель R = 4 π S / P 2 , характеризующий отличие контура поры от окружности, и показатель I = D / L , характеризующий изометричность контура поры. Кроме того, для каждой поры рассчитывали обобщенный фактор формы

F = (4 π S / P 2 + D / L )/2. Этот показатель имеет определенные преимущества при характеристике формы пор в шлифах и позволяет различать поры с различными срезами от трещиновидных до округлых (Скворцова, Калинина, 2004).

Для комплексной характеристики строения порового пространства почвы в шлифах использовали следующие данные:

-

1. Распределение пор по форме. Его описывали пятью частотами: содержанием трещиновидных (0 < F ≤ 0.2), вытянутых изрезанных (0.2 < F ≤ 0.4), изометричных изрезанных (0.4 < F ≤ 0.6), изо-метричных слабоизрезанных (0.6 < F ≤ 0.8) и округлых (0.8 < F ≤ 1.0) макропор в процентах от общей численности измеренных пор в шлифе.

-

2. Распределение пор по ориентации. Его описывали тремя частотами: содержанием пор с вертикальной (и субвертикальной), наклонной и горизонтальной (субгоризонтальной) ориентировкой в процентах от общей численности измеренных пор в шлифе. Первую группу составляли поры с показателями ориентации в интервале 0 о –30 о , вторую группу –30 о –60 о , третью группу – 60 о –90 о .

-

3. Среднее арифметическое значение длины пор в полях зрения (усредненное для всего шлифа).

Таким образом, строение порового пространства в шлифах описывалось набором из девяти параметров (пять параметров формы, трех параметров ориентации и одного параметра длины).

Для формализованной обработки полученных микроморфо-метрических данных использовали методы кластерного анализа и численной классификации объектов по ряду количественных признаков (Рожков, 1989, 2011).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кластерный анализ по перечисленным выше девяти параметрам строения макропор выделил из всего массива шлифов 8 групп (типов) с уровнем сходства внутри групп не ниже 70%. Каждая из групп совпадает с одной из следующих почвенных структур в шлифах: массивной (не разделенной на агрегаты), трещиновато-массивной, массивно-трещиноватой, комковатой, комко-вато-микроблоковой (зернистой), угловато-изометрично-блоковой (ореховатой), пластинчатой, массивно-плитчатой (табл. 1).

Таблица 1. Схема классификации строения макропорового пространства суглинистых почв

|

о Я Я Я & О О 9 1 2 СУ 5 я ю о о а я о о & я с СУ g с & |

6 Я з 5 5 5 § S s 5 £ О Н Я о 2 Я Ю со Soos Н я о д г ° & & О к—< О Я 1—< |

ОО |

Я | 1 8 Й Я н 5 О су О у я 2 8 о й а я и о Я |

3 я 8 н § а з g Я У ч Я u у д а о 2 d я S 2 3 |

о 5 я g о В S § |

|

г- |

| | 11 ° о о 5 U Я и |

° 1 & я a g 2 О у СО я СУ

|

СУ Я с S |

||

|

о 2 ^

о 2 и 8 я - g § 9 9 1 ° Й Й у я & Д а 3 щ и о и |

sO |

о о й В о Рч |

а й з § & 2 fc! л 3 Я е о G Ч у я я а У |

й В В о 9 ° в й У >> Ю -Ввв |

|

|

ir, |

О о й я о о |

я § § В з 2 § 5 дн § B&g В а С2ияяяао |

О У 5 НО су S ^ н Я LO о О о я 5 | 8 |

||

|

5 Ч ю о У & & у 5 о л и К о у а В О о И У К я |

Q 3 £ О д g й § 3 2 я су 3 2 3 со Я у Я 5 я о 3 я я ~ со „ О S СО X и Я у И у У ■& |

'У- |

о о & <с |

С2яяуЯЗи |

А о о § d Н |

|

д о 2 3 о Я hQh Ва S § о 8 2 сУ О со Ю О сУ а S 2 S3 У Ч S О Я |

СП |

О , д о = я § я я a g о S и |

s у 5 а а а я 8 2 а ~ Я-Р^ооНРО Н^ОтДИЯЯ ну^дууда Ооууядня |

6 я о Я я я я 8 2 СУ О № У Рн СУ ^ н н |

|

|

г-1 |

Я , 8 ° я Е g Я В о У S о, а 9 & Ноя |

я з § су я о Я Б & я s g я 3 ариюуряуч |

Й я , s я 2 й 2 S « Рн 1 СУ Ноя |

||

|

’—1 |

2 Хо О я |

§ ° 2 s § я Ю „ 5 з S у о 8 ° ч ” у СУ о у s д yt^soSoP^o |

я су 3 S я |

||

|

О я О = сУ К н S & о § ° а = К и и |

Н * 2 я |

СУ § Р о о К |

2 о » и Й н 5 о 2 И & S д Н я |

я в я в х 2 |

СУ S 3 н о U я |

Указанные восемь типов строения порового пространства вычленяются из более крупных групп с менее высоким уровнем внутреннего сходства. При этом на разных уровнях автоматического разделения шлифов на группы набор информативных морфометрических показателей не одинаков. При разделении всего массива на две крупные части (изометрично-поровое и планарное) наиболее информативен показатель формы: изометрично-поровое пространство отличается повышенным содержанием изометрич-ных пор в шлифах ( F > 6), а планарноe – повышенным содержанием вытянутых анизометричных пор и трещин ( F < 4). На следующем этапе разделения для шлифов с преимущественно изометрич-ными порами максимальную информативность имеют форма (степень изрезанности пор), для шлифов с анизометричными порами – преобладающая ориентация пор.

Ниже приведена краткая характеристика выделенных типов строения макропор. Усредненные морфометрические параметры типов даны в табл. 2.

-

1. Округлопоровое строение порового пространства характерно для массивной (не разделенной на агрегаты) структуры почвы, при которой в пределах шлифа отсутствуют обособленные агрегаты. Основные особенности макропор: разобщенность в плоскости шлифа, малая средняя протяженность срезов, повышенное содержание пор с фактором формы 0.6 < F < 0.8 и 0.8 < F < 1.0 (соответственно 30 и 20% от общего количества макропор). Подобное строение пор встречается во внутрипедной массе крупномерных структурных отдельностей покровных суглинков, в дезагрегированных пахотных горизонтах, в почвах, уплотненных сельскохозяйственной техникой.

-

2. Трещиновато-округлопоровое строение порового пространства наблюдается при трещиновато-массивной структуре почвы с единичными трещиновидными порами в неагрегирован-ной почвенной массе. Благодаря наличию трещиновидных пор в поровом пространстве по сравнению с округлопоровым типом увеличена средняя протяженность макропор, понижено относительное содержание округлых пор с 0.8 < F < 1.0 и повышено содержание пор с F < 0.4.

-

3. Округлопорово-трещиноватое строение порового пространства характерно для массивно-трещиноватой структуры почвы, при которой количество трещин возрастает, но не настолько, чтобы в распределении пор по форме начали преобладать поры с F < 0.4. Этот тип выделяется среди других тем, что в нем почти с одинаковой частотой встречаются поры всех пяти классов формы от трещиновидных до округлых. Распределение макропор по форме приближается к равномерному, хотя в интервале 0.4 < F < 0.6 все же отмечается максимум. Такой вариант строения порового пространства распространен в нижних горизонтах текстурнодифференцированных почв, в деградированных пахотных горизонтах, в переходных горизонтах (АВ) черноземов.

-

4. Ажурное строение порового пространства типично для комковатой структуры почвы, которая характеризуется наличием в плоскости шлифа обособленных или слабосплывшихся комковатых агрегатов. Поверхность агрегатов имеет волнисто-округлую форму и не содержит плоских граней. В макропоровом пространстве преобладают изометричные или слабовытянутые изрезанные поры упаковки комковатых агрегатов. Линейные размеры таких пор в среднем выше, чем при массивном строении почвы. В распределении макропор по форме максимум приходится на центральный интервал 0.4 < F < 0.6, минимум – на низкие и высокие значения F . Таким образом, распределение имеет вид одновершинной симметричной кривой. Рассмотренное строение порового пространства встречается преимущественно в окультуренных пахотных горизонтах и в гумусовых горизонтах целинных почв с интенсивной зоогенной переработкой.

-

5. Сетчатое строение порового пространства наблюдается при комковато-микроблоковой (зернистой) структуре почвы, когда в пределах шлифа выделяются обособленные или сла-босплывшиеся агрегаты, представленные не только округлыми комками, но и ограненными угловатыми микроблоками. При естественном сложении почвы грани соседних угловатых агрегатов залегают субпараллельно. Расположенные между ними поры имеют при малой ширине относительно большую длину и, следовательно, повышенную вытянутость. Благодаря этому в поровом пространстве возрастает содержание пор с сильноизрезанной ани-зометричной формой (до 45% от общего количества). Распределе-

- ние макропор по форме имеет максимум в интервале 0.2 < F < 0.4, минимум в области F > 0.8. Подобное строение пор характерно для почвенных горизонтов с зернистой структурой (чернозем типичный и др.), может также встречаться при комковато-мелкоореховатом строении почвенной массы.

-

6. Решетчатое строение порового пространства. Характерно для угловато-изометрично-блоковой (ореховатой) структуры почвы, которая отличается явным преобладанием в шлифах изомет-ричных или слабовытянутых угловатых структурных отдельностей с плоскими гранями, разделенных между собой решеткой пересекающихся трещиновидных пор. При такой структуре почвы макропоровое пространство содержит наибольшее количество трещиновидных пор (>30%). Средняя длина макропор больше, чем в других типах. Распределение пор по форме имеет вид нисходящей кривой с максимумом в интервалах F < 0.2 и 0.2 < F < 0.4. Данный тип строения порового пространства встречается в орехо-ватых и мелкопризматических горизонтах.

-

7. Горизонтально-трещиноватое строение порового пространства характерно для почвы с четко выраженной пластинчатой или плитчатой структурой, при которой агрегаты разделены горизонтальными трещиновидными планарами, содержание которых равно или превышает содержание пор другой формы. Распределение макропор по форме аналогично решетчатому типу строения. Специфической особенностью является резкое преобладание макропор с горизонтальной и субгоризонтальной ориентировкой. Встречается в подзолистых горизонтах, в верхней части гор. Вt, в переуплотненных пахотных горизонтах и других объектах с плитчато-пластинчатой структурой.

-

8. Горизонтально-мелкотрещиноватое строение порового пространства. Наблюдается при массивно-плитчатой структуре почвы, когда обособленные структурные отдельности выражены слабо или отсутствуют. Неагрегированная почвенная масса пронизана мелкими горизонтальными трещиновидными порами. Распределение макропор по форме и ориентации аналогично горизонтально-трещиноватому строению. Специфической особенностью является пониженная средняя длина макропор.

Таблица 2 . Усредненные морфометрические показатели типов строения макропорового пространства почвы

|

ITO о CL и |

СУ су ГО |

го" |

о го го Й S |

го о |

го го го го го |

сто о го |

S S |

о> 40 |

ОО |

о |

о |

3 |

ОО ^ |

6 |

сч |

||||||||

|

о Я ГО 3 ГО Cl О к с5 ГО н о о го Я ГО О « о в ю о н о cl о к о Я Я го * cl ГО[ |

н го о CD о |

ГО о я сто о |

ГО ГО го § н |

m |

о |

m |

О\ ГО1 |

m |

m |

иго иго |

иго 40 |

||||||||||||

|

го о ГО го |

го го |

m |

m |

m |

m |

m |

m |

я |

9 |

||||||||||||||

|

го « го н CL CD и |

S го го го |

m |

m |

о |

ОО |

m |

о |

ГО1 ГО1 |

иго |

||||||||||||||

|

Д ос |

о |

rq |

сч |

с |

К) |

ГО1 |

m |

<о |

иго |

||||||||||||||

|

h, S CD о CD о го |

40 |

ОО |

m |

04 ГО1 |

^ |

40 |

СП |

||||||||||||||||

|

д |

40 |

m |

иго |

О\ ГО1 |

^ |

O\ ГО1 |

ГО1 ГО1 |

ГО1 ГО1 |

Si |

||||||||||||||

|

ГЧ |

о |

сч |

04 |

О\ ГО1 |

uro |

m |

сч |

ОО ГО1 |

|||||||||||||||

|

сч v |

-н |

иго |

ГО1 |

m |

m |

о |

|||||||||||||||||

|

о о CD CL о к к Я н |

го н о го го ^ го О его с |

о о го о сто о го о го & о |

6 Й го о го го о |

CD О го о сто о го о го ^ & о |

6 го о С1ч о го о го & о |

о о Й § g н S &| |

|

|

6 го го S го о я Оч |

|

S го 5 Й о я & |

CD О Й го S S 1 i |

|||||||||||

|

го к го СТО н и |

S го го го го S |

го го о CL го cd CL го D |

6 Й го о го я о |

§ го го го о о го S |

6 го го го о Й S |

го ГО со ГО н о го ГО ГО я н S О |

6 Й го о « о |

го го о к о го ю о & я |

s' н о го сто о |

6 Й го го |

ГО ГО го ю |

s' й го СТО О |

S Й го го го и го го и |

S го я о S S |

s Й го н я го го |

||||||||

Результаты многомерного статистического анализа показали, что проекции объектов в выделенных типах порового про- странства на разделяющую плоскость не совпадают (табл. 3). Таким образом, в рамках принятого набора признаков эти типы являются обособленными.

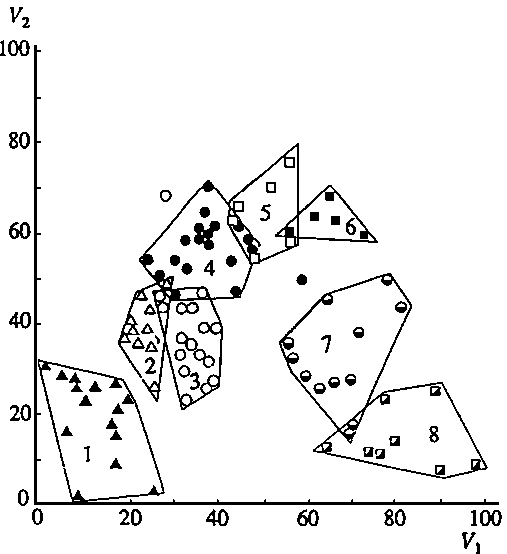

Типы строения порового пространства различаются по степени различия (сходства) друг с другом. На рис. 1 показано взаимное расположение типов при обработке всего массива данных по методу главных компонент (Рожков, 1989). Совместному влиянию первых двух компонент принадлежит 70.3% общей дисперсии. Перемещение по горизонтальной оси (первая компонента) вправо соответствует наращиванию изрезанности пор вплоть до появления сильной трещиноватости почвы. Перемещение вверх по вертикальной оси (вторая компонента) отражает увеличение линейной протяженности пор и изменение ориентации пор в пространстве.

В указанных координатах нижнее левое положение занимает округлопоровое строение порового пространства. Этот тип в значительной степени обособлен, выделяясь среди других типов, прежде всего, формой макропор. Трещиновато-округлопоровый и округ-лопорово-трещиноватый типы строения совпадают по второй компоненте, но различаются по первой. Тип ажурного строения, несмотря на его специфичность, может в отдельных случаях пересекаться с соседними типами, особенно с сетчатым строением. Горизонтально-трещиноватые типы благодаря господству горизонтальных и субгоризонтальных трещиновидных пор резко отличаются от остальных вариантов строения порового пространства.

С помощью дискриминантного анализа получены классифицирующие коэффициенты, на основе которых создана программа автоматической морфометрической диагностики строения порового пространства почвы (табл. 4). По этой программе исследуемый шлиф, представленный девятью параметрами строения макропор, автоматически относится к наиболее близкому типу строения макропор. В итоге, зная распределение пор по форме и ориентации, а также среднюю арифметическую длину пор в шлифе, можно автоматически диагностировать строение порового пространства почвы в пределах выделенных восьми типов.

Для оценки качества разработанной системы проведено сравнение результатов автоматизированной диагностики строения порового пространства в шлифах и его экспертной визуальной оценки (табл. 5).

Таблица 3 . Результаты многомерного статистического анализа (степень свободы f 1 = 9)

|

Номер сравниваемых типов* |

Расстояние Махал аноби-са D 2 |

Критерий Фишера F |

Степень свободы f 2 |

Проекции объектов в классах на разделяющую плоскость |

||||

|

класс |

класс i |

класс j |

||||||

|

i |

j |

min |

max |

min |

max |

|||

|

1 |

2 |

014.88 |

05.8 |

13 |

–261 |

–244 |

–274 |

–264 |

|

1 |

3 |

040.75 |

15.8 |

13 |

1803 |

1831 |

1756 |

1778 |

|

1 |

4 |

061.28 |

23.8 |

13 |

–765 |

–732 |

–822 |

–799 |

|

1 |

5 |

094.49 |

36.7 |

13 |

40 |

76 |

–55 |

–18 |

|

1 |

6 |

232.40 |

90.4 |

13 |

–76 |

–24 |

–294 |

–241 |

|

1 |

7 |

099.32 |

38.6 |

13 |

–407 |

–380 |

–538 |

–495 |

|

1 |

8 |

292.39 |

58.7 |

08 |

8 |

51 |

–299 |

–245 |

|

2 |

3 |

025.52 |

07.9 |

10 |

–199 |

–183 |

–228 |

–209 |

|

2 |

4 |

068.48 |

21.1 |

10 |

–1060 |

–1039 |

–1145 |

–1109 |

|

2 |

5 |

049.10 |

15.2 |

10 |

38 |

55 |

–18 |

4 |

|

2 |

6 |

108.33 |

33.4 |

10 |

–693 |

–662 |

–801 |

–760 |

|

2 |

7 |

063.26 |

19.5 |

10 |

–330 |

–308 |

–423 |

–395 |

|

2 |

8 |

566.67 |

80.7 |

05 |

–1523 |

–1466 |

–2123 |

–2040 |

|

3 |

4 |

134.64 |

41.6 |

10 |

–5675 |

–5619 |

–5806 |

–5781 |

|

3 |

5 |

017.03 |

05.3 |

10 |

–444 |

–432 |

–461 |

–447 |

|

3 |

6 |

038.06 |

11.7 |

10 |

2175 |

2196 |

2142 |

2165 |

|

3 |

7 |

39.68 |

12.2 |

10 |

–643 |

–627 |

–695 |

–670 |

|

3 |

8 |

177.00 |

25.2 |

05 |

–6178 |

–6116 |

–6355 |

–6338 |

|

4 |

5 |

114.90 |

35.5 |

10 |

586 |

608 |

460 |

503 |

|

4 |

6 |

252.76 |

78.0 |

10 |

1950 |

1987 |

1688 |

1757 |

|

4 |

7 |

076.40 |

23.6 |

10 |

–318 |

–295 |

–410 |

–373 |

|

4 |

8 |

712.92 |

101.60 |

05 |

1012 |

1064 |

256 |

361 |

|

5 |

6 |

054.12 |

16.7 |

10 |

–343 |

–321 |

–396 |

–370 |

|

5 |

7 |

032.33 |

10.0 |

10 |

–3215 |

–3200 |

–3262 |

–3238 |

|

5 |

8 |

294.59 |

42.0 |

05 |

3924 |

3983 |

3636 |

3672 |

|

6 |

7 |

036.84 |

11.4 |

10 |

326 |

347 |

286 |

310 |

|

6 |

8 |

221.92 |

31.6 |

05 |

829 |

882 |

612 |

649 |

|

7 |

8 |

007.19 |

01.0 |

05 |

241 |

252 |

229 |

236 |

* Номер сравниваемых типов и их характеристика см. табл. 1.

Типы строения макропорового пространства (1 – округлопоровое; 2 – трещиновато-округлопоровое; 3 – округлопорово-трещиноватое; 4 – ажурное; 5 – сетчатое; 6 – решетчатое; 7 – горизонтально-трещиноватое; 8 – горизонтально-мелкотрещиноватое) в координатах главных компонент; первая компонента V 1 отражает 53.9%, вторая компонента V 2 – 16.4% общей дисперсии.

В среднем при объеме выборки в 10 шлифов было отмечено более чем 75%-ное совпадение оценок. Причем в четырех наиболее специфичных типах порового пространства при массивной, комковатой, пластинчатой и массивно-плитчатой структуре совпадение визуальных и морфометрических оценок равно или превышает 90%. Менее выражена сходимость результатов при трещиновато-массивной, комковато-микроблоковой (зернистой) и угловато-изометрично-блоковой (ореховатой) структурах. Однако в большинстве случаев разброс оценок не выходит за рамки пограничных типов.

|

9 Таблица 4. Линейные дискриминантные функции у = йд + у |

йк Хк |

||||||||||

|

к=1 |

|||||||||||

|

Номер сравниваемых типов |

Параметр функций |

||||||||||

|

кл i |

сс j |

a 0 |

a 1 |

a 2 |

a 3 |

a 4 |

a 5 |

a 6 |

a 7 |

a 8 |

a 9 |

|

1 |

2 |

0–7.8 |

–0.9 |

–0.5 |

00.1 |

–0.4 |

0.8 |

0.0 |

–0.2 |

0.2 |

–1.9 |

|

1 |

3 |

678.9 |

05.1 |

06.4 |

07.0 |

7.1 |

7.6 |

0.5 |

–0.4 |

–0.1 |

–7.8 |

|

1 |

4 |

–226.7 |

–0.6 |

–0.8 |

–0.8 |

–0.2 |

1.8 |

–1.6 |

–2.5 |

–1.4 |

–11.8 |

|

1 |

5 |

–41.7 |

–3.1 |

–1.1 |

–0.1 |

0.6 |

0.6 |

–0.2 |

0.0 |

0.2 |

–10.4 |

|

1 |

6 |

–107.2 |

–4.9 |

–1.4 |

0.1 |

0.5 |

0.8 |

–1.1 |

–0.1 |

1.2 |

–9.9 |

|

1 |

7 |

–71.8 |

–1.6 |

–0.5 |

–0.4 |

0.0 |

0.8 |

0.9 |

–0.8 |

–0.1 |

–28.9 |

|

1 |

8 |

–157.9 |

–7.2 |

–1.0 |

00.1 |

–0.6 |

1.6 |

1.5 |

–0.6 |

–0.9 |

–10.2 |

|

2 |

3 |

461.6 |

03.1 |

04.5 |

04.7 |

5.3 |

4.4 |

0.4 |

0.4 |

–0.8 |

0.1 |

|

2 |

4 |

–369.0 |

01.4 |

01.1 |

–2.9 |

–0.1 |

1.8 |

–4.4 |

–2.5 |

–1.0 |

–21.6 |

|

2 |

5 |

–47.0 |

–2.3 |

–0.8 |

–0.2 |

0.2 |

0.8 |

0.2 |

0.5 |

–0.6 |

–9.9 |

|

2 |

6 |

–88.8 |

–3.2 |

–0.6 |

–0.1 |

–0.3 |

1.0 |

–0.3 |

–0.0 |

0.4 |

–7.1 |

|

2 |

7 |

–53.5 |

–0.1 |

–0.3 |

–0.1 |

0.5 |

–0.1 |

0.4 |

0.1 |

–0.5 |

–32.8 |

|

2 |

8 |

–269.2 |

–9.2 |

–3.1 |

03.1 |

–1.3 |

1.3 |

3.9 |

1.7 |

–5.6 |

19.3 |

|

3 |

4 |

–1246.7 |

–5.7 |

–9.1 |

–11.3 |

–10.1 |

–4.9 |

–3.2 |

–3.1 |

–1.7 |

–21.8 |

|

3 |

5 |

–48.5 |

–0.5 |

–0.9 |

–0.6 |

–0.2 |

0.4 |

0.1 |

0.0 |

–0.1 |

1.9 |

|

3 |

6 |

153.9 |

00.6 |

01.6 |

002.1 |

2.2 |

2.0 |

0.0 |

–0.1 |

0.1 |

–4.4 |

|

3 |

7 |

95.0 |

01.4 |

01.2 |

01.0 |

1.9 |

2.0 |

0.3 |

0.1 |

–0.5 |

–24.4 |

|

3 |

8 |

–1446.0 |

–15.6 |

–13.6 |

–13.8 |

–13.2 |

–11.9 |

0.3 |

2.6 |

–2.9 |

9.6 |

|

4 |

5 |

179.2 |

–3.5 |

–1.7 |

02.4 |

1.3 |

–2.0 |

2.0 |

2.0 |

0.3 |

4.7 |

|

4 |

6 |

136.0 |

–4.8 |

–0.1 |

02.4 |

2.7 |

–5.1 |

1.2 |

1.2 |

0.8 |

15.1 |

|

4 |

7 |

–4.7 |

–0.4 |

–0.1 |

01.2 |

0.5 |

–1.6 |

0.9 |

–0.6 |

–0.3 |

–20.2 |

|

4 |

8 |

382.5 |

–11.7 |

–3.4 |

05.3 |

0.7 |

–2.7 |

9.3 |

5.8 |

1.2 |

15.4 |

|

5 |

6 |

–52.1 |

–2.2 |

–0.1 |

00.4 |

1.0 |

–1.3 |

–0.2 |

–0.1 |

0.4 |

–5.3 |

|

5 |

7 |

–31.4 |

–0.3 |

00.4 |

00.1 |

–0.4 |

–0.1 |

0.3 |

–0.0 |

–0.3 |

–18.5 |

|

5 |

8 |

–327.8 |

–6.2 |

–1.4 |

–2.4 |

–2.2 |

6.0 |

–1.28 |

6.0 |

–4.8 |

14.2 |

|

6 |

7 |

10.0 |

01.2 |

00.6 |

–0.1 |

0.2 |

–0.7 |

0.5 |

0.4 |

–0.9 |

–16.9 |

|

6 |

8 |

97.0 |

03.9 |

1.3 |

00.8 |

–0.3 |

–1.8 |

2.3 |

1.8 |

–4.0 |

16.6 |

|

7 |

8 |

10.3 |

–0.1 |

–0.1 |

–0.4 |

–0.0 |

0.5 |

–0.2 |

0.2 |

–0.0 |

15.0 |

Примечание. Содержание макропор (%) с F: X 1 – <0.2; X 2 – 0.21–0.4; X 3 – 0.41–0.6; X4 – 0.61–0.8; X 5 – 0.81–1.0; X 6 – содержание вертикальных и субвертикальных макропор, %; X 7 – содержание наклонных макропор, %; X 8 – содержание горизонтальных и субгоризонтальных макропор, %; X 9 – средняя длина макропор в шлифе, мм. Номер типа см. табл. 1 и 3.

Таблица 5. Визуальные и автоматизированные морфометрические оценки строения порового пространства почвы

|

Визуальная оценка |

Морфометрическая оценка |

||

|

тип порового пространства |

количество шлифов |

тип порового пространства |

количество шлифов |

|

Округлопоровое |

10 |

Округлопоровое |

10 |

|

Трещиновато- |

10 |

Трещиновато- |

06 |

|

округлопоровое |

округлопоровое Округлопоровотрещиноватое |

04 |

|

|

Округлопорово- |

10 |

Округлопорово- |

08 |

|

трещиноватое |

трещиноватое Решетчатое |

01 |

|

|

Сетчатое |

01 |

||

|

Ажурное |

10 |

Ажурное |

10 |

|

Сетчатое |

10 |

Сетчатое |

06 |

|

Ажурное |

03 |

||

|

Округлопоровотрещиноватое |

01 |

||

|

Решетчатое |

10 |

Решетчатое |

06 |

|

Сетчатое |

02 |

||

|

Округлопоровотрещиноватое |

02 |

||

|

Горизонтально- |

10 |

Горизонтально- |

09 |

|

трещиноватое |

трещиноватое Горизонтально- |

01 |

|

|

мелкотрещиноватое |

|||

|

Горизонтально- |

10 |

Горизонтально- |

10 |

|

мелкотрещиноватое |

мелкотрещиноватое |

||

Полученный разброс может быть обусловлен как ошибкой визуального анализа, так и погрешностью морфометрической оценки почвенного строения, основанной на дискриминантом анализе. Однако преимущество морфометрической диагностики заключается в ее автоматизме, независимости от индивидуальности эксперта. Достоверность этой диагностики определяется комплексным использованием основных геометрических показателей (формы, ориентации, размера) и объективным отбором измеряемых пор (методом сплошного перечета). Важно также, что в качестве основных диагностических критериев применяются не суммарные или сред- ние значения, а эмпирические распределения пор по указанным показателям. Благодаря этому морфометрическая диагностика строения порового пространства может оказаться более надежной, чем практикуемый ранее метод подсчета визуально выделяемых агрегированных, губчатых, неагрегированных микрозон в шлифе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что использование многомерных статистических методов позволяет выйти на новый уровень теоретических обобщений и практических решений в области диагностики и классификации строения почвенных пор в плоских срезах (шлифах). С помощью кластерного анализа в суглинистых почвах и породах европейской территории России выделено восемь основных типов строения макропорового пространства ( d пор = 0.2–2.0 мм), которые различаются характером распределения макропор по фактору формы F и по ориентации, а также средней длиной макропор в шлифах. Выделенные типы строения порового пространства специфичны для следующих вариантов почвенных структур: массивной (не расчлененной на агрегаты), трещиновато-массивной, массивно-трещиноватой, комковатой, зернистой, ореховатой, пластинчатой и массивно-плитчатой.

Формализация системы распознавания почв, разработанная с использованием дискриминантного анализа, позволяет на основании параметров формы, ориентации и протяженности макропор в шлифах проводить морфометрическую диагностику строения порового пространства почвы в рамках установленных восьми классов. Результаты автоматизированной диагностики имеют высокую сходимость (75–90%) с экспертной визуальной оценкой строения порового пространства почвы в шлифах.

Благодарность. Исследования проведены при финансовой поддержке РНФ проект № 14-16-00065, РФФИ проект № 13-14-00409а и Президиума РАН (грант на проведение фундаментальных научных исследований в 2015 г.)

Список литературы Использование многомерных статистических методов для классификации и диагностики строения порового пространства почвы в микроморфологических шлифах

- Герасимова М.И. Микроморфологическая диагностика и микроморфотипы почв: Автореф. … дис. д. б. н. М., 1992. 43 с.

- Герке К.М., Карсанина М.В., Скворцова Е.Б. Описание и реконструкция строения порового пространства почвы с помощью корреляционных функций//Почвоведение. 2012. № 9. С. 962.

- Рожков В.А. Почвенная информатика. М.: Агропромиздат, 1989. 200 с.

- Рожков В.А. Формальный аппарат классификации почв//Почвоведение. 2011. № 12. С. 1411-1424.

- Рожков В.А., Скворцова Е.Б. Тектология почвенной мегасистемы (общность организации и анализа данных)//Почвоведение. 2009. № 10. С. 1155-1164.

- Скворцова Е.Б., Калинина Н.В. Микроморфометрические типы строения порового пространства целинных и пахотных суглинистых почв//Почвоведение. 2004. № 9. С. 1114-1125.

- Burrough P.A. Fractals in soil science//European J. Soil Sci. 2001. Т. 52. № 3. С. 527-528.

- Cárdenas J.P., Santiago A., Losada J.C., Benito R.M., Tarquis A.M., Borondo F. Soil porous system as heterogeneous complex network//Geoderma. 2010. Т. 160. № 1. С. 13-21.

- Hartemink A.E., Minasny B. Towards digital soil morphometrics//Geoderma. 2014. Т. 230-231. С. 305-317.

- Holden N.M. Description and classification of soil structure using distance transform data//European J. Soil Sci. 2001. Т. 52. № 4. С. 529-545.

- Ringrose-Voase A.J. A scheme for the quantitative description of soil macrostructure by image analysis//J. Soil Sci. 1987. V. 38. P. 343-356.