Использование нейроортопедических костюмов в реабилитации пациентов с парапротеинемической полинейропатией

Автор: Яковлев Алексей Александрович, Гаврилова Елена Анатольевна, Чурганов Олег Анатольевич, Шевцов Анатолий Владимирович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Восстановительная и спортивная медицина

Статья в выпуске: S2 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель. Оценить реабилитационные возможности практического применения нейроортопедического реабилитационного костюма «Фаэтон» в комплексном лечении пациентов с периферической парапротеинемической полинейропатией. Организация и методы. В процессе клинического наблюдения было обследовано 20 пациентов с периферической парапротеинемической полинейропатией. Использовались методики лечебной физкультуры с применением нейроортопедического реабилитационного костюма «Фаэтон», стабилографическое тестирование на системе «ST-150», электронейромиографический контроль. Результаты исследования. В основной группе, где помимо медикаментозной терапии проводились занятия в нейроортопедических костюмах, пациенты демонстрировали более выраженную положительную динамику в виде улучшения поверхностной и глубокой чувствительности, уменьшения явлений сенсорной атаксии. При опросе пациенты отмечали также уменьшение ощущений парестезий, «онемения, стягивания, скручивания, покалывания, мурашек» в дистальных отделах конечностей, уменьшение шаткости при ходьбе (за счет уменьшения явлений сенсорной атаксии). Заключение. Реализация на практике технологии лечебной физкультуры с применением нейроортопедического реабилитационного костюма в отношении пациентов с периферической парапротеинемической полинейропатией оказалась весьма эффективна, безопасна, не была трудоемкой, что создает возможность для ее использования как в рутинной клинической практике, так и в спортивной медицине с целью постепенного повышения толерантности к физическим нагрузкам, улучшения навыков координации и баланса равновесия, а также в работе со спортсменами-параолимпийцами.

Нейрореабилитация, нейроортопедические костюмы, парапротеинемическая полинейропатия, моноклональная гаммапатия неустановленной этиологии

Короткий адрес: https://sciup.org/147231889

IDR: 147231889 | УДК: 616.833 | DOI: 10.14529/hsm20s217

Текст научной статьи Использование нейроортопедических костюмов в реабилитации пациентов с парапротеинемической полинейропатией

Введение. Одной из современных инновационных реабилитационных технологий, применяемых при заболеваниях, сопровождающихся неврологическим дефицитом в виде двигательных, сенсорных и когнитивных нарушений, является лечебная физкультура с использованием специализированных нейро-ортопедических реабилитационных костюмов (НРК). НРК используется в реабилитации пациентов с заболеваниями как центральной, так и периферической нервной системы, в том числе при таких патологиях, как детский церебральный паралич (ДЦП), острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), травматические повреждения позвоночника и спинного мозга, черепно-мозговые травмы, демиелинизирующие, нервно-мышечные заболевания и другие патологии. Кроме того, НРК в настоящее время с успехом применяются в спортивной медицине при восстановлении навыков координации, баланса равновесия у спортсменов после перенесенных заболеваний и/или травм, оперативных вмешательств, а также у спортсменов-параолимпийцев. Ограничения к применению медикаментозных методов реабилитации в спортивной медицине позволяют рассматривать методику использования НРК как весьма эффективную альтернативу в таких ситуациях. Также в различных исследованиях, проведенных с целью оценки лечебного действия НРК, доказана их эффективность при ДЦП и последствиях ОНМК при коррекции двигательных нарушений, восстановлении физиологического стереотипа движения и когнитивных функций. Однако широкое внедрение в практическую клиническую и спортивную медицину технологий, основанных на сочетанном применении лечебной физкультуры и НРК, требует разработки новых методологических основ, алгоритмов и стандартизированных комплексов использования данной технологии при реабилитации, дифференцированных по функциональному дефициту, нозологической принадлежности, спортивной направленности у различных групп пациентов и спортсменов. Одной из сложных задач современной реабилитации является коррекция неврологического дефицита у пациентов с парапротеинеми-ческими полинейропатиями (ПП). Симптоматическое медикаментозное лечение у данной категории пациентов, как правило, малоэффективно, а использование химиопрепаратов в силу их нейротоксичности чревато нарастанием выраженности периферической нейропатии [7, 8]. Именно поэтому все большее значение в комплексном лечении пациентов с ПП приобретают методы медицинской реабилитации с использованием немедикаментозных технологий.

Материалы и методы. В процессе клинического наблюдения было обследовано 20 пациентов с ПП в возрасте от 28 до 72 лет, из них 7 – женщины (35 %) и 13 – мужчины (65 %). Медиана возраста пациентов составила 62 года. Медиана срока после установления диагноза до включения пациента в наблюдение составила 10 месяцев (от 1 мес. до 41 мес.). Среди пациентов, включенных в наблюдение, у 12 (60 %) был основной диагноз MGUS, у 5 (25 %) – множественная миелома (ММ), у 3 (15 %) – солитарная плазмоцитома (СП). У всех пациентов, включенных в исследование, были клинические признаки ПП, что подтверждалось данными неврологического осмотра и электронейромиографии (ЭНМГ). Парапротеинемический характер выявленной периферической нейропатии был подтвержден наличием у пациентов в крови парапро-теинемии (м-градиент), средняя концентрация парапротеина составила 6,2 г/л. Комплексная оценка неврологического и функционального дефицита у пациентов с ПП предполагала определение мышечной силы, поверхностной (болевая, температурная) и глубокой чувствительности (вибрационная, суставномышечное чувство), оценку субъективных проявлений полинейропатии (наличие жалоб на онемение, жжение, парастезии и другие симптомы). При оценке мышечной силы ис- 106

пользовалась шестибалльная шкала Ловетта [1]. Исследование вибрационной чувствительности (ВЧ) проводилось градуированным камертоном (C128 Гц) по Риделю-Сейфферу в единицах от 0 до 8 Ед. Камертон устанавливался в стандартных точках костных выступов с лучевой кости, с тыльной поверхности большого пальца стопы, лодыжки, голени. Измерение ВЧ с каждой точки проводилось троекратно с последующим вычислением среднего значения. Полученный показатель выражался в единицах (Ед) градуированного камертона. ЭНМГ выполнялось на аппаратах Viking IV и Viking Select в горизонтальном положении больного. Для исследования скоростей распространения возбуждения по двигательным и чувствительным волокнам периферических нервов проводили стимуляцию срединного, лучевого, локтевого, большеберцового, малоберцового и икроножного нервов. За нормальные показатели ЭНМГ принимали величины, приведенные в руководстве «Laboratory reference for clinical neurophysio-logy» (1992). С целью комплексной оценки неврологического дефицита у пациентов с ПП проводилось тестирование по шкале неврологических расстройств (NDS: neuropathy disability score) [5]. Степень тяжести ПП оценивалась на основании исследования порогов 4 видов чувствительности (тактильной, болевой, температурной и ВЧ) и исследования рефлексов (ахилловых и коленных) на основании стандартизированных тестов. Для количественной оценки порогов тактильной, болевой, температурной и ВЧ каждому виду чувствительности присваивались баллы в зависимости от уровня нарушения (от 0 до 5 баллов), для перевода нарушений порога ВЧ из условных единиц в баллы разработан специальный алгоритм; нарушения рефлексов также выражались в баллах (от 0 до 2 баллов). Сумма средних значений каждого вида чувствительности по двум конечностям и сумма значений каждого из 4 рефлексов давали представление о наличии либо отсутствии периферической нейропатии. Сумма баллов от 1 до 4 свидетельствовала о легкой периферической нейропатии, 5–13 баллов – об умеренной нейропатии, 14–28 баллов – о выраженной нейропатии. Диагноз периферической нейропатии устанавливался в соответствии с критериями диагностики и стадии полинейропатии по Dyck P.J. 1988 г. К критериям диагностики относились: 1. Исследование про- ведения импульсов по моторным и сенсорным нервным волокнам; 2. Данные неврологического осмотра; 3. Количественное тестирование двигательных, сенсорных и вегетативных функций; 4. Наличие симптомов (субъективных проявлений) полинейропатии. Об отсутствии полинейропатии свидетельствовал показатель менее двух выявленных критериев [6].

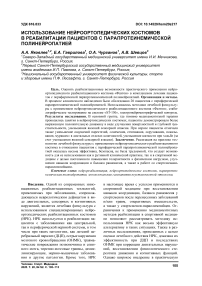

До и после курса лечения каждому пациенту проводилось стабилометрическое тестирование на платформе «ST-150» с биологической обратной связью (БОС). Процедура тестирования пациента на стабилоплатформе «ST-150» представлена на рис. 1.

Рис. 1. Стабилометрическое тестирование

Fig. 1. Force platform measurements

Стабилометрия на системе «ST-150» позволяет проводить качественный и количественный анализ целого ряда статических и кинетических параметров, таких как баланс равновесия, симметричность нагрузки и движения, способность к нагрузке, сила, координация, реакция, когнитивные функции (память, концентрация внимания и т. д.), что делает данную технологию востребованной как в клинической, так и в спортивной медицине [2–4]. Широкий спектр возможностей позволяет разработать и применить для каждого пациента или спортсмена персонифицированную программу тренировок с возможностью ее коррекции в процессе занятий. Тренировочный режим подбирается индивидуально в зависимости от полученных данных предварительного тестирования с учетом латерали-зации и выраженности двигательного дефекта, а также ряда иных параметров оценки по- вседневной жизненной активности пациента. Стабилометрия на системе «ST-150» использует принцип БОС, что является нефармакологическим методом лечения с использованием специальной аппаратуры для регистрации и усиления «обратного возврата» пациенту физиологической информации. Основной задачей метода БОС является обучение саморегуляции. Обратная связь облегчает процесс обучения физиологическому контролю. Оборудование делает доступной для пациента информацию, в обычных условиях им не воспринимаемую.

Для тренировки способности к саморегуляции и повышения лабильности регуляторных механизмов используются зрительные, слуховые, тактильные и другие сигналы-стимулы. Компьютерная стабилометрия с эффектом БОС является одной из реабилитационно-диагностических технологий, позволяющих использовать как методы объективной оценки, так и методы динамического контроля и безопасной тренировки. БОС представляет собой реабилитационную биотехнологию, сочетающую в себе комплекс исследовательских, лечебных и профилактических физиологических процедур, за счет которых в процессе диагностического тестирования пациента и непосредственно в момент тренировки достигается саморегуляция, повышающая эффективность обучения [3]. За счет качественного и количественного анализа упражнений, выполняемых в реальном времени, методики БОС могут существенно повышать эффективность как коррекции определенных функциональных дефектов, так и всего лечения в целом.

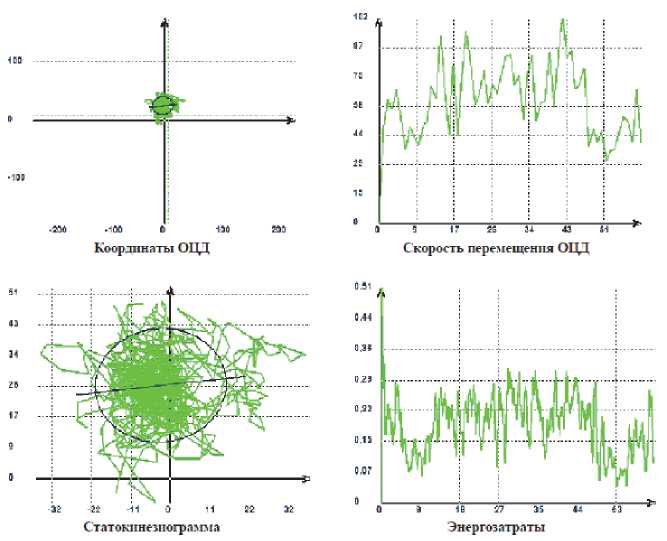

В нашем случае стабилометрическое тестирование на системе «ST-150» проводилось в первый день наблюдения и на четырнадцатые сутки наблюдения. После предварительного тестирования баланса равновесия с использованием классического варианта пробы Ромберга в режиме фазы с открытыми и закрытыми глазами и построением статокине-зиограмм (рис. 2) данные, полученные при стабилометрии, обрабатывались программой Stabip с определением коэффициента Ромберга (КР). КР – параметр, характеризующий взаимоотношение между зрительной и проприоцептивной системами. КР определяется отношением площади статокинезиограммы в положении «глаза открыты» к таковой в положении «глаза закрыты», выраженным в %.

Рис. 2. Графические результаты стабилотестирования, статокинезиограмма в фазе оценки с открытыми глазами

Fig. 2. Results of force platform measurements (eyes open)

Средние нормативные значения КР лежат в пределах от 150 до 300 %.

После предварительной оценки неврологического статуса, а также оценки по шкалам и вопросникам пациенты были разделены на две статистически однородные группы, сопоставимые по клиническим проявлениям периферической нейропатии и тяжести основного заболевания. В дальнейшем пациенты основной группы получали инфузию человеческого иммуноглобулина внутривенно капельно в дозе 0,4 г/кг в течение 5 дней, а также индивидуальные занятия лечебной физкультурой в НРК «Фаэтон» продолжительностью по 40 минут, всего 10 занятий. НРК «Фаэтон» представляет собой комбинезон с камерами, расположенными по ходу мышц-антагонистов туловища и конечностей.

Под воздействием накачанного воздуха встроенные в костюм камеры расширяются, создавая эффект плотного посегментарного обтягивания, что обеспечивает своеобразное корсетирование туловища и конечностей. Механическое обжатие туловища и конечностей вызывает растяжение связочного и мышечносуставного аппарата, при этом усиливается проприоцептивное раздражение, активизируется мотонейронная система на всех уровнях центральной нервной системы (ЦНС) и создаются нейрофизиологические предпосылки для восстановления нарушенного позотонического контроля, а именно удерживания позы, восстановления физиологических паттернов ходьбы, улучшения координации движений, праксиса, а также поверхностной и глубокой чувствительности.

Занятия в костюме проводились в течение 40 минут 5 дней в неделю в течение 14 дней. Занятия состояли из нескольких этапов, в которые входили 5 минут – адаптационный период, в течение которого пациент привыкал к удерживанию статического и динамического равновесия. Второй этап включал в себя занятие классической лечебной физкультурой по методике коррекции полинейропатий в течение 20 минут. Заключительный этап длился в течение 15 минут и включал в себя занятие на тренажере по типу эллипсоида, занятие на виброплатформе и циклическую тренировку на аппарате активно-пассивной механотерапии «АПТ-5».

Перед началом тренировки в нейроорто-педическом костюме производилось обязательное измерение пульса и артериального давления. Одевание костюма проводилось в исходном положении лежа на спине или на боку, полусидя и стоя в зависимости от двигательных возможностей пациента. Время одевания в среднем занимало 5 мин. Далее производилось нагнетание воздуха с помощью компрессора в эластичные камеры, находящиеся в устройстве лечебного костюма (вдоль туловища, верхних и нижних конечностей), до состояния жесткости. Состояние плотного облегания костюма конечностей и туловища пациента создавало необходимый эффект по-сегментарного воздействия на проприоцептивные системы. Пациенту отводилось время на адаптацию к условиям занятий в нейроор-топедическом костюме, проводился вводный инструктаж.

Комплекс упражнений в нейроортопеди-ческом костюме предполагал: тренировку ходьбы (ходьба по прямой, приставным шагом, ходьба спиной) – 5 мин, ходьбу на эллиптическом тренажере – 5 мин, циклическую тренировку – 5 мин, занятия на виброплатформе – 5 мин, упражнения с гимнастической палкой (подъем рук различным хватом, сгибание и разгибание рук в локтевых суставах, отведение и приведение рук, перенос веса с ноги на ногу) – 5 мин, упражнения у шведской стенки – 5 мин, упражнения с фитболом и медболом (приседания у стенки с фитболом, поочередное выпрямление ног в коленном суставе, сидя на фитболе, упражнения для верхних конечностей с использованием мед-бола) – 5 мин.

Индивидуальная гимнастика в нейроор-топедическом костюме проводилась по классическим принципам, а именно специальные упражнения чередовались с общеукрепляющими, упражнения предполагали включение в процесс занятий верхних и нижних конечностей как проксимальных, так и дистальных отделов, упражнения выполнялись в медленном или среднем темпе, симметрично, с одной амплитудой, с акцентом не на скорости движений, а на их эргономичности, физиологичности и качественной оценке. Продолжительность индивидуального занятия зависела от толерантности пациента к предложенным нагрузкам, а также показателей гемодинамики.

В процессе занятий в НРК периодически производилась подгонка костюма пациенту до его комфортного состояния, в том числе регулировка жесткости камер путем стравливания или, наоборот, подкачивания воздуха в камеры до необходимой жесткости, а также подгонка шнуровки на стыке распахов комбинезона, регулировка свободы дыхания через распахивания замков, встроенных в комбинезон по его передней поверхности на уровне грудной клетки.

Пациенты контрольной группы в ходе курса лечения получали только медикаментозную терапию в виде инфузии человеческого иммуноглобулина внутривенно капельно в дозе 0,4 г/кг в течение 5 дней. Процедуры лечебной физкультуры в НРК в контрольной группе не проводились.

До и после курса (через 1 мес.) лечения пациентам основной и контрольной группы проводилась ЭНМГ верхних и нижних конечностей.

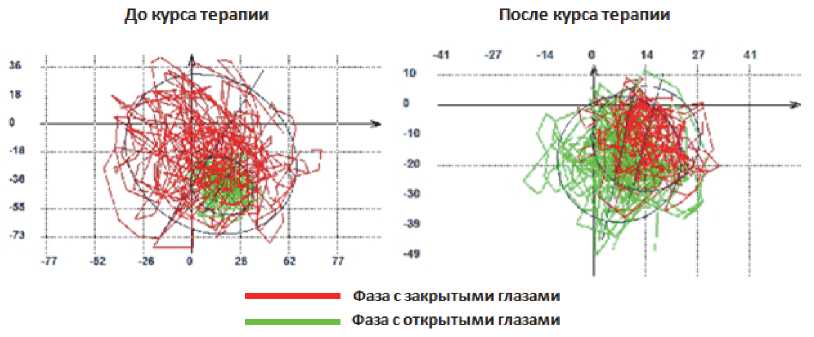

Результаты исследования. В основной группе до начала курса лечения средний балл по шкале NDS составлял 16 баллов, что свидетельствовало о выраженной степени периферической нейропатии. Наиболее часто пациенты с выявленной ПП отмечали среди своих жалоб «нечувствительность и покалывание в стопах», что совпадало с данными неврологического осмотра – были выявлены у данной группы пациентов снижения и/или выпадения глубоких рефлексов, гипестезии по типу «носков» и «перчаток», а также с данными ЭНМГ, свидетельствующими в пользу дистальной аксонально-демиелинизирующей моторно-сенсорной ПП. По данным оценки неврологического статуса, до начала курса лечения ВЧ с медиальной лодыжки составляла в данной группе 3,95 ± 0,25 Ед по Риделю-Сейфферу (p < 0,001). При исследовании методом ЭНМГ до начала лечения у всех пациентов основной группы фиксировались признаки диффузного страдания периферических нервов (сенсомоторная ПП) преимущественно выраженного в нижних конечностях со снижением амплитуды М-ответов с икроножного нерва до 3,15 ± 0,30 (p < 0,05). Таким образом, ПП носила преимущественно дистальный моторно-сенсорный (с некоторым преобладанием сенсорного компонента) аксонально-демиелинизирующий характер. При оценке на стабилоплатформе средний показатель КР в основной группе составил 670 % (p < 0,05). Анализу подвергались статокинезиограммы, построенные по результатам пробы Ромберга, выполненной на стабилоплатформе в фазах «глаза открыты» и «глаза закрыты» при обработке в программе «Stabip». Данные статоки-незиограмм до начала курса нейрореабилита-ционных мероприятий указывали на значительные нарушения баланса равновесия в фазе исследования с закрытыми глазами, что свидетельствовало о выраженных проявлениях сенситивной атаксии.

Рис. 3. Пример статокинезиограммы пациента основной группы до и после курса лечения Fig. 3. Force platform measurements in a patient from the main group before and after treatment

После проведения курса лечения в основной группе средний балл по шкале NDS составил 12 баллов, ВЧ с медиальной лодыжки составила в среднем 5,65 ± 0,45 Ед по Риделю-Сейфферу (p < 0,001), средняя амплитуда М-ответа с икроножного нерва – 4,35 ± 0,36 (p < 0,05), среднее значение КР – 360 % (p < 0,05). Пример статокинезиограммы пациента основной группы в фазе тестирования с «открытыми» и «закрытыми» глазами до и после курса лечения представлен на рис. 3. Следует отметить уменьшение колебаний и отклонений от центральной позиции в фазе с «закрытыми» глазами после курса лечения, что наглядно демонстрирует улучшение баланса равновесия, координаторной функции и уменьшение явлений сенсорной атаксии.

В контрольной группе до начала лечения выявлялись аналогичные признаки дистальной моторно-сенсорной (с преобладанием сенсорного компонента) аксонально-демие-линизирующей полинейропатии. При этом в контрольной группе до лечения средний балл по шкале NDS составил 16 баллов, ВЧ с медиальной лодыжки составила в среднем 4,00 ± ± 0,15 Ед по Риделю-Сейфферу (p < 0,001), средняя амплитуда М-ответа с икроножного нерва – 3,18 ± 0,24 (p < 0,05), среднее значение КР – 662 % (p < 0,05). После курса лечения средние значения в контрольной группе составили: по шкале NDS – 14 баллов, ВЧ с медиальной лодыжки – 4,5 ± 0,56 Ед по Ри-делю-Сейфферу (p < 0,001), средняя амплитуда М-ответа с икроножного нерва – 3,45 ± 0,45 (p < 0,05), среднее значение КР – 565 % (p < 0,05).

Таким образом, в основной группе, где помимо инфузий человеческого иммуногло- 110

булина проводились занятия в НРК, пациенты демонстрировали более выраженную положительную динамику в виде улучшения поверхностной и глубокой чувствительности, уменьшения явлений сенсорной атаксии. Следует отметить, что мы наблюдали более яркий эффект положительного действия занятий в НРК на сенсорный компонент ПП, нежели на моторный. При опросе пациенты отмечали также уменьшение ощущений парестезий, «онемения, стягивания, скручивания, покалывания, мурашек» в дистальных отделах конечностей, уменьшение шаткости при ходьбе (за счет уменьшения явлений сенсорной атаксии). При этом какого-либо статистически значимого нарастания мышечной силы при оценке по шестибалльной шкале Ловетта ни в основной, ни в контрольной группе отмечено не было.

В ходе занятий в НРК «Фаэтон» каких-либо побочных или нежелательных эффектов у пациентов отмечено не было, они демонстрировали хорошую толерантность к физической нагрузке в ходе упражнений, что подтверждалось как субъективными ощущениями пациентов, так и оценкой гемодинамических показателей до процедур лечебной физкультуры, на фоне нагрузки и после нее.

Заключение. Технология лечебной физкультуры с НРК, использованная нами в комплексе с медикаментозной терапией, при коррекции явлений периферической нейропатии у пациентов с парапротеинемией продемонстрировала эффективность, что подтверждается данными комплексной динамической диагностической оценки неврологического дефицита. Реализация на практике технологии НРК в отношении пациентов с периферической ПП оказалась весьма эффективна, безопасна, не была трудоемкой, что создает возможность ее использования как в рутинной клинической практике, так и в спортивной медицине с целью постепенного повышения толерантности к физическим нагрузкам, улучшения навыков координации и баланса равновесия, а также в работе со спортсменами-параолимпийцами. Процедуры лечебной физкультуры с применением НРК не сопровождались какими-либо побочными эффектами, не вызывали у пациентов неприятных ощущений, сочетались с параллельным применением медикаментозной терапии. Отсутствие зачастую возможности проведения какого-либо медикаментозного этиотропного лечения (что весьма актуально для спортивной медицины) повышает значимость поиска альтернативных методов восстановительного и реабилитационного лечения. С учетом отсутствия на сегодняшний день каких-либо структурированных и стандартизированных подходов к применению немедикаментозных методов реабилитации в отношении пациентов с ПП технология лечебной физкультуры с применением НРК может быть предложена для использования в клинической практике в комплексной реабилитации данного контингента пациентов. Следует также рассматривать методику применения НРК в силу ее безопасности, доступности, простоты применения и многофункциональности как весьма перспективное направление в спортивной медицине, особенно при работе со спортсменами-параолимпийцами, спортсменами с низкими показателями толерантности к нагрузке, в том числе после перенесенных травм и операций.

Список литературы Использование нейроортопедических костюмов в реабилитации пациентов с парапротеинемической полинейропатией

- Петров, К.Б. Лечебная гимнастика при парезах стопы / К.Б. Петров, Д.М. Иванчин // Спортивная медицина. - 2008. - № 1 (49). - С. 37-43.

- Постуральный баланс у легкоатлетов-бегунов на средние дистанции / В.В. Епишев, К.Е. Рябина, А.П. Исаев, В.В. Эрлих // Российский журнал биомеханики. - 2017. - № 21 (2). - С. 144-154.

- Сергеева, Т.В. Применение стабилометрии в комплексной реабилитации и количественной оценке результатов лечения больных с ишемическим инсультом в вертебрально-базилярном бассейне / Т.В. Сергеева, Ю.А. Щербук // Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. - М., 2014. - С. 790-795.

- Скворцов, Д.В. Стабилометрическое исследование: краткое рук. / Д.В. Скворцов. - М.: Мера-ТСП, 2010. - 174 с.

- A multicentre study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom hospital clinic population / M.J. Young, A.J.M. Boulton, A.F. Macleod et al. // Diabetologia. - 1993. - No. 36. - Р. 150-154.

- Dyck, P.J. Detection, characterization, and staging of polyneuropathy: assessed in diabetics / P.J. Dyck // Muscle Nerve. - 1988. - No. 11. - Р. 21-32.

- IgG monoclonal paraproteinaemia and peripheral neuropathy / A.F. Bleasel, S.H. Hawke, J.D. Pollard, J.G. McLeod // J Neurol Neurosurg Psychiatry. - 1993. - No. 56 (1). - P. 52-57.

- Ropper, A.H. Neuropathies Associated with Paraproteinemia / A.H. Ropper, K.C. Gorson // The New Engpand Jornal of Medicine. - 1998. - Vol. 338. - No. 22. - P. 1601-1607.