Использование однокомпонентного хирургического клея при выполнении открытых и лапароскопических герниопластик

Автор: Попов П.А., Переходов С.Н., Попов Ю.П., Дубовицкий К.И.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 1 (91), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В современной герниологии все операции выполняются с использованием сетчатых имплантатов. От метода и надежности фиксации зависит множество факторов: выраженность болевого синдрома, количество ранних и поздних послеоперационных осложнений, частота рецидивов, скорость оперативного пособия и экономическая эффективность. В настоящее время предложено множество способов фиксации сеток, однако у каждого из этих способов есть недостатки, осложнения и критерии выбора. Нами был проанализирован способ фиксации с помощью однокомпонентного синтетического клея, была доказана его эффективность и целесообразность использования.Цель исследования. Проанализировать методику фиксации сетчатых имплантатов с использованием однокомпонентного клея.Материалы и методы. Проведенное исследование включало пациентов с наличием паховых, пупочных, послеоперационных вентральных грыж размерами W1 или W2. В основной группе фиксация сетчатого имплантата выполнялась с помощью клея. В группе сравнения фиксация сетки выполнялась отдельными узловыми швами или герниостеплером с различным видом скрепок.Результаты. Анализ разных методик фиксации сетки доказал эффективность использования клея для фиксации сетчатых имплантов. Отмечалось снижение риска развития интраоперационных осложнений, уменьшение болевого синдрома, снижение рисков возникновения хронического болевого синдрома. Отмечено уменьшение времени оперативного пособия и экономическая эффективность способа клеевой фиксации.Заключение. При использовании клея отмечается снижение рисков возникновения интраоперационных осложнений, уменьшение болевого синдрома и снижение рисков возникновения хронического болевого синдрома, а также уменьшение времени оперативного пособия. Метод клеевой фиксации имеет свою экономическую эффективность.

Хирургический клей, клеевая фиксация, сетчатый имплантат, методы фиксации сетки

Короткий адрес: https://sciup.org/142244670

IDR: 142244670 | УДК: 006.617-089 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-1-17-22

Текст научной статьи Использование однокомпонентного хирургического клея при выполнении открытых и лапароскопических герниопластик

Герниопластика входит в список одного из наиболее выполняемых хирургических вмешательств в стационарах России. Выполнение ненатяжных пластик при всех видах грыж, совершенствование фиксирующих устройств и методов фиксации сетчатого имплантата достоверно ведет к снижению частоты рецидивов грыж, интраоперационных и послеоперационных осложнений [1]. С увеличением количества выполняемых ненатяжных пластик, особенно лапароскопическим доступом, разнообразных методов фиксации и фиксирующих устройств, отмечается тенденция к росту осложнений, как интраоперационных, так и ранних, и поздних послеоперационных. В последние годы значительно увеличилось число пациентов с хроническим болевым синдромом после фиксации сетчатого имплантата с применением герниостеплеров с нерассасывающими скобами, особенно при IPOM пластиках грыж передней брюшной стенки и лапароскопической пластики ТАРР при паховых грыжах. Так же по данным литературы имеется тенденция к росту ранних послеоперационных осложнений при выполнении открытых ретромускулярных пластик, связанных с формированием гематом в ложе сетчатого имплантата [2]. При выборе метода фиксации сетки обычным шовным материалом, как при открытых, так и при лапароскопических операциях, отмечается увеличение времени операции и рост количества интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений, связанных с наложением интракорпорального или ручного шва, особенно у начинающего хирурга.

В последние годы все больше применяются методики бесшовной фиксации сетчатого имплантата в герниологии [3]. Многие исследователи доказали, что применение клеевой фиксации не уступает применению степлеров и является надежной альтернативой классическим методикам [4]. Так же доказано, что применение клея при фиксации сетки достоверно снижает выраженность болевого синдрома в раннем послеоперацион- ным периоде и снижает риски развития хронического болевого синдрома в отдаленном периоде [5, 6]. В современной практике используется два основных вида хирургического клея: фибриновый и цианокрилатный. В последние годы больше зарекомендовали себя синтетические клеевые составы, при использовании которых отмечается быстрое и очень прочное соединение с тканями. Этот вид клея не содержит белка и рассасывается в течении 30–40 дней [7]. Применение синтетического клея сопровождается благоприятным течением репаративного раневого процесса, меньшим воспалительным и иммунным ответом, что было подтверждено гистологическими исследованиями [8]. В современной герниологии уже накоплен большой опыт применения хирургического клея для фиксации сетки при разных вариантах оперативного пособия и расположения сетки интраперитониально, предбрюшинно или ретромускулярно у пациентов с вентральными грыжами [9].

Техника и алгоритм выполнения лапароскопических и открытых оперативных пособий при не натяжной пластике хорошо отработан, однако единого «золотого» стандарта для фиксации сетчатого имплантата до сих пор не предложено [10]. В настоящее время при выполнении лапароскопических пластик, как при вентральных, так и при паховых грыжах в большинстве случаев используют герниостеплеры с нерассасывающимися скобками, а также используют однорядный интракорпораль-ный шов. Реже используются степлеры с рассасывающимися скобками, вероятнее всего ввиду экономического вопроса. Однако все эти методы фиксации не лишены недостатков и своих возможных осложнений. При выполнении открытых ретромускулярных пластик наиболее частым методом фиксации является однорядный или непрерывный шов, однако единого варианта фиксации сетки нет. Часть хирургов предпочитают фиксацию к заднему листку фасции прямых мышц живота, что ведет к увеличению возможных послеоперационных осложнений со стороны органов брюшной полости, а фиксация сетки с помощью трансапоневротических швов ведет к увели- чению болевого синдрома и возможному образования гематом в раннем послеоперационном периоде.

Несмотря на разнообразие методов оперативного пособия и методик фиксации сетчатого имплантата единого метода до сих пор не предложено. Ввиду имеющихся преимуществ и недостатков каждой методики требуется их дальнейшее изучение и более широкое внедрение альтернативных методов, в частности клеевой фиксации сетчатого имплантата.

Материал и методы

В исследовании приняло участие 84 пациента мужского и женского пола в возрасте от 20 до 70 лет с наличием паховых и грыж передней брюшной стенки различной локализации, поступавших в университетскую клинику ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России в 2023–2024 г. Открытые оперативные пособия включали в себя ретрому-скулярные пластики при вентральных, послеоперационных вентральных, пупочных грыжах размерами W1 или W2, сочетающиеся или нет с диастазом 1 или 2 ст. Лапароскопические операции включали в себя ТАРР пластику при паховых грыжах и IPOM пластику при вентральных и пупочных грыжах с размерами грыжевых ворот не более 10 см. Нами были проанализированы результаты лечения 41 пациента основной группы, которым фиксация сетки выполнялась с использованием однокомпонентного цианокрилатного клея. В группу сравнения вошли 43 пациента, которым фиксация сетчатого имплантата выполнялась с использованием герниостеплера с рассасывающимися или не рассасывающимися скобками, а также с использованием интра- или экстракорпорального однорядного шва. Сравнительный анализ проводили по наличию интраоперационных и послеоперационных осложнений, длительности операции, а также выраженности болевого синдрома и продолжительности госпитализации.

В основной группе пациентов при выполнении лапароскопических операций фиксация сетки выполнялась с использованием лапароскопического клеевого пистолета. При IPOM пластиках фиксация выполнялась четырьмя трансфасциальными швами и далее клеевым пистолетом через каждый 1 см. При выполнении ТАРР пластик при паховых грыжах выполнялась фиксация сетки к надкостнице в области лонного сочленения и 3–4 точками по верхнему краю сетки. При выполнении открытых ретромускулярных вмешательств после мобилизации прямых мышц живота и после расправления имплантата в ретромускулярном пространстве, клей для удобства доставки наливался в инсулиновый шприц и производилась фиксация сетки по латеральному краю к заднему листку фасции прямых мышц с шагом +/–1 см., следующим этапом апоневроз ушивался над сеткой.

В группе сравнения при выполнении лапароскопической IPOM пластики фиксация сетки после крепления трансфасциальными швами выполнялась с использованием герниостеплера с нерассасывающимися или рассасывающимися скобами с шагом в 1 см. При выполнении предбрюшинной ТАРР пластики фиксация выполнялась отдельными узловыми интракорпораль-ными швами или герниостеплером к надкостнице в области лонного сочленения и 3 швами или скобами по верхнему краю сетки. При открытых операциях после расправления сетки в ретромускулярном пространстве фиксация выполнялась отдельными узловыми швами монофиламентной нитью 3,0 к заднему листку фасции прямых мышц живота с шагом 1,5–2 см.

Результаты и обсуждение

Интраоперационных осложнений и сложностей при фиксации сетчатого имплантата у пациентов основной группы отмечено не было, ввиду отсутствия травматичности при нанесении клея и моментальной адгезии сетки с тканями. У 6 (13,9 %) пациентов контрольной группы, которым выполнялись лапароскопические операции отмечено кровотечение из зоны установки клипсы при фиксации сетки, из них 4 пациентам при этом выполнялась пластика IPOM с использованием герниосте-плера с титановыми клипсами и 2-м пациентам выполнялась лапароскопическая предбрюшинная пластика ТАРР. В одном случае фиксация выполнялась степлером и кровотечение наблюдалось из зоны установки клипсы в проекции прямой мышцы живота, во втором случае сетка фиксировалась узловыми швами, и кровотечение было отмечено из шва, который фиксирует сетку к надкостнице. Кровотечение во всех случаях было остановлено монополярной или биполярной коагуляцией, но это потребовало времени и технических навыков хирурга.

Следует отметить и надежность фиксации сетки при использовании клея, что особенно важно при выполнении IPOM пластик, где основной задачей фиксации является создание плотного соприкосновение сетки с брюшиной с минимальными промежутками между точками фиксации. Для выполнения этих задач при фиксации степлером требуется использование большего количества скоб и, как следствие, это увеличивает риски возможных интраоперационных осложнений и значимо усиливает болевой синдром в послеоперационном периоде, а иногда ведет к возникновению хронического болевого синдрома.

При анализе скорости выполнения оперативных вмешательств и технических сложностей отмечено, что у пациентов основной группы время операции было в среднем на 10 минут меньше за счет скорости фиксации с помощью клея. Следует отметить, что при выполнении лапароскопической предбрю-шинной пластики ТАРР с использованием клея и степлера достоверной разницы во времени операции не отмечалось, но при выполнении фиксации сетки отдельными интракор-поральными швами, время операции возрастало в среднем на 15 мин., а в технически сложных случаях и больше. Так же следует отметить и техническую сложность наложения шва в области лонного сочленения, что играло значимую роль в возможных интраоперационных осложнениях. При выполнении

IPOM пластик в основной и контрольной группах достоверной разницы по времени не получено, однако при данном виде операций следовало учитывать технические аспекты: размер грыжевого дефекта и как следствие размер сетчатого импланта, мобильность передней брюшной стенки и др. Фиксация сетки с помощью клея, особенно по латеральным краям, по нашему мнению проходила технически проще и быстрее, не требовала длительно позиционирования степлера, а иногда и установки дополнительного 5 мм порта. При выполнении открытых ретромускулярных пластик время операции сокращалась в основной группе в среднем на 15 минут, также техническая простота при данном методе имела важное значение, особенно в отсутствии рисков осложнений, связанных с подшиванием сетки к заднему листку фасции прямой мышцы живота, особенно у астеничных пациентов.

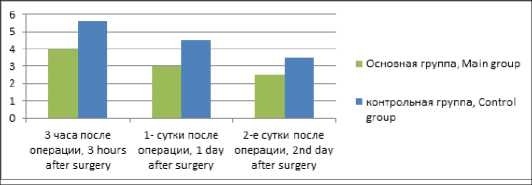

Интенсивность болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде оценивали по цифровой рейтинговой шкале боли сразу после операции через 2–3 часа и далее на 1-е и 2-е сутки. Следует отметить, что всем пациентам перед разрезом кожи и введением троакара выполнялась проводниковая анестезия раствором местного анестетика, а при открытых ретромускулярных пластиках выполнялась проводниковая анестезия по ходу прямых мышц живота. У пациентов основной группы в первые часы интенсивность болевого синдрома была незначительно меньше и в среднем равнялась 4,0 баллам. В группе сравнения этот показатель составлял 5,6 балл. В 1-е и 2-е сутки послеоперационного периода отмечался более выраженный болевой синдром у пациентов контрольной группы. В основной группе показатель составлял 2,3±0,5, в группе сравнения показатель был равен 3,8±0,5 баллам (рис. 1).

Рис. 1. Оценка боли по цифровой рейтинговой шкале

Fig. 1. Pain assessment on a digital rating scale

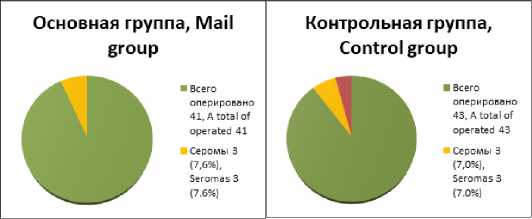

Анализ ранних послеоперационных осложнений показал, что у 3-х пациентов основной группы (7,3 %) отмечено образование сером, которые, ввиду наличия болевого синдрома при движении потребовали пункции под контролем УЗИ на 10–14-е сутки в амбулаторном режиме. В группе сравнения образование послеоперационных сером, потребовавших пункции в амбулаторных условиях, отмечено у 3-х пациентов (7,0 %). Статистической разницы в формировании сером у пациентов основной и контрольной группы не выявлено. У 2-х (4,6 %) пациентов контрольной группы, которым выполнена ретро- мускулярная пластика, отмечено формирование умеренных гематом области ложа сетчатого имплантата, потребовавших выполнения пункции в послеоперационном периоде (рис. 2). Однако достоверно сказать, что данное осложнение связано с методом выбора фиксации нельзя, так как снижение травматичности при клеевой фиксации бесспорно вызывает меньше рисков таких осложнений.

Рис. 2. Оценка послеоперационных осложнений в основной и контрольной группах

Fig. 2. Assessment of postoperative complications in the main and control groups

Пациенты основной и контрольной групп наблюдались в течении 6 месяцев. За это время у 2-х пациентов контрольной группы наблюдалось формирование хронического болевого синдрома в области фиксации сетки с интенсивностью болевого синдрома от легкой до дискомфортной степени в течении дня и зависящих от физических нагрузок. Оба пациента были астенического типа и перенесли лапароскопическую пластику IPOM с фиксацией сетки с помощью герниостеплера c нерассасывающимися титановыми скобами. Болевой синдром в обоих случаях был локализован в проекции латерального края прямых мышц живота. После 3-х кратных блокад с местным анестетиком, удалось полностью купировать болевой синдром.

При анализе длительности пребывания пациентов в стационаре статистически значимых различий не выявлено, средний койко-день составлял 3 к\д.

Выводы

-

1. Применении хирургического клея для фиксации сетчатого имплантата достоверно снижает риск возможных интраоперационных осложнений и делает этап фиксации сетчатого имплантата технически более простым для хирурга.

-

2. Методика фиксации сетчатого импланта с помощью клея достоверно способствует снижению болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде.

-

3. Снижение травматичности при фиксации сетки клевыми составами ведет к уменьшению рисков возможных осложнений, связанных с формированием гематом.

-

4. Фиксация имплантов с помощью нерассасывающихся скоб увеличивает риск развития хронического болевого синдрома.

Список литературы Использование однокомпонентного хирургического клея при выполнении открытых и лапароскопических герниопластик

- Гогия Б.Ш., Новые технологии в герниологии. Высокотехнологическая медицина. 2017. № 3. С. 59-60. EDN: ZUKGBH

- Кривощёков Е.П., Григорьев С.Г., Молчанов М.А., Григорьева Т.С. Способ снижения интраоперационной травмы при внутрибрюшинной пластики пупочных и вентральных грыж. Фундаментальные исследования, 2015. № 1-5. С. 980-983. EDN: TWTPHR

- Демина Н.Б., Чернова Л.В., Козлова Ж.М. Применение клеевых композиций в хирургии. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019;(3):129134.

- Паршиков В.В., Ходак В.А., Петров В.В., Дудельзон В.А., Бабури А.Б. Применение клеевых композиций в герниологии. Нижегородский медицинский журнал, 2012. № 2 (21). С. 261-264. DOI: 10.25199/2408-9613-2014-1-2-9-15

- Prieto-Diaz-Chavez E., Medina-Chavez J.L., Ramirez-Barba E.J. Reduction of peritoneal adhesion to polypropylene mesh with the application of fibrin glue. Acta Chir Belg., 2008, № 108 (4), рр. 433-437.

- Martin-Cartes J.A., Morales-Conde S., Suarez-Grau J.M. et al. Role of fibrin glue in the prevention of peritoneal adhesions in ventral hernia repair. Surg Today, 2008, № 38 (2), рр. 135-140.

- Ladurner R., Drosse I., Seitz S. et al. Tissue attachment strength and adhesion formation of intraabdominal fixed meshes with cyanoacrylat glues. Eur J Med Res., 2008, № 13 (5), рр. 185-191.

- Karatepe O., Ozturk A., Koculu S. et al. To what extent is cyanoacrylate useful to prevent early wound infections in hernia surgery. Hernia, 2008, № 12, рр. 603-607. DOI: 10.1007/s10029-008-0391-z

- Паршиков В.В., Самсонов А.А., Самсонов А.В. и др. Способ фиксации эндопротеза при выполнении пластики брюшной стенки по поводу больших вентральных грыж. Нижегородский медицинский журнал, 2008. № 5. С. 61-63. DOI: 10.18499/2070-478X-2012-5-1-213-218

- Петрушко С.И., Назарьянц Ю.А., Винник Ю.С., Кочетова Л.В., Пахомова Р.А., Василеня Е.С., Карапетян Г.Э. Современный способ лечения паховых грыж. Современные проблемы науки и образования, 2016, № 6. EDN: XIBFRZ