Использование пав для интенсификации нефтедобычи при первичном и вторичном вскрытии пластов

Автор: Деркач С.Р., Берестова Г.И., Мотылева Т.А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 4-1 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование поверхностно-активного реагента комплексного действия ПКД-515, в состав которого в качестве неионного ПАВ входит неонол АФ 9-12 - оксиэтилированный моноалкилфенол на основе тримеров пропилена. Показано, что ПКД-515 не взаимодействует с пластовыми водами, проявляет деэмульгирующие свойства, эффективно снижает межфазное натяжение до сверхнизких значений, незначительно адсорбируется на керне. Исследовано влияние ионной силы и природы электролита на поверхностные свойства ПАВ. Найдены концентрации ПАВ и разработана рецептура жидкости перфорации для вторичного вскрытия продуктивных пластов на основе поверхностно-активного реагента комплексного действия ПКД-515 и водного раствора хлорида калия. Исследования разработанной жидкости перфорации показали ее высокую ингибирующую способность по отношению к глинистым материалам пласта, совместимость с пластовым флюидом и фильтратом бурового раствора. Испытания на Песчаноозерском месторождении показали высокую эффективность используемых ПАВ: повышение дебита, сокращение сроков освоения скважины и снижение величины скин-эффекта.

Буровые растворы, поверхностно-активные вещества, нефтедобыча, жидкость перфорации

Короткий адрес: https://sciup.org/14294224

IDR: 14294224 | УДК: 665.7.038

Текст научной статьи Использование пав для интенсификации нефтедобычи при первичном и вторичном вскрытии пластов

Анализ практики нефтедобычи и результатов научных исследований убедительно показывает, что потенциальная продуктивность скважин прямо связана с качеством работ при их заканчивании. В последние годы при освоении нефтяных месторождений все чаще разбуриваются площади со сложными геолого-техническими условиями, при этом продуктивные горизонты имеют низкие коллекторские свойства и аномально низкие пластовые давления, что предопределяет повышенные требования к выбору технологий заканчивания и, в частности, к вопросам первичного и вторичного вскрытия продуктивных пластов.

При разработке нефтяных месторождений в процессах первичного и вторичного вскрытия продуктивных пластов, а также глушения, ремонтных работ в скважинах и при их эксплуатации постепенно ухудшаются коллекторные (фильтрационно-емкостные) свойства призабойной зоны пласта ( Измухамбетов и др ., 2004; Бабаян , 2005; Булатов и др ., 1998).

Основной причиной повреждения (загрязнения) продуктивных пластов является последовательное проникновение в пласт технологических жидкостей на водной основе – фильтратов бурового, тампонажного растворов и жидкости перфорации. Как показали исследования, в наибольшей степени проницаемость пород-коллекторов снижается под действием фильтрата бурового раствора ( Городнов , 1985; Рябченко , 1990). Причины снижения проницаемости пластов в зоне проникновения фильтратов технологических жидкостей многообразны ( Амиян, Уголев , 1970). К ним относятся:

-

- набухание глинистых минералов, содержащихся в пласте;

-

- образование эмульсий при частичном вытеснении пластового флюида;

-

- поровое давление из-за высокого поверхностного натяжения на границе раздела "фильтрат – пластовый флюид";

-

- химическое взаимодействие фильтрата с пластовой жидкостью, а также фильтратов разных растворов (бурового, тампонажного, жидкости перфорации) между собой.

Проникновение фильтратов в пласт может происходить не только под действием перепада давления "скважина – пласт", но и под действием капиллярного давления в случае, когда стенки поровых каналов гидрофильны. Очевидно, что капиллярное давление, способствуя проникновению фильтрата в пористую среду, препятствует его вытеснению из пор пласта при эксплуатации, блокируя часть пор и тем самым снижая проницаемость пористой среды. Кроме того, может происходить образование водонефтяных эмульсий, препятствующих движению пластового флюида.

Величина капиллярного давления ( Дерягин и др ., 1989), в соответствии с формулой Лапласа, равна:

РК = 2σ ⋅ cos Θ / r, где σ – межфазное натяжение, Θ – угол смачивания, r – радиус капилляра.

Для облегчения выноса продуктов проникновения из призабойной зоны и улучшения условий фильтрации нефти необходимо понизить капиллярное давление.

Следовательно, для достижения качественного вскрытия нефтяных пластов необходимо уменьшить величину поверхностного натяжения на границе "фильтрат раствора – пластовый флюид", применяя поверхностно-активные вещества (ПАВ) ( Абрамзон и др ., 1988; Применение… , 1970), и уменьшать смачивание поверхности водой и увеличивать смачивание поверхности углеводородом (увеличить угол смачивания), используя гидрофобизаторы ( Блажевич и др ., 1966).

Наиболее радикальным средством недопущения загрязнения призабойной зоны пласта является использование в качестве технологических жидкостей при вскрытии продуктивных горизонтов растворов на углеводородной основе ( Кошелев и др ., 2005). Однако вследствие высокой стоимости, повышенной опасности с точки зрения экологии, пожароопасности и по ряду других причин эти растворы имеют ограниченное применение. Расширяется применение обратных эмульсий в бурении и нефтепромысловой практике ( Глущенко и др ., 2008).

Следует отметить, что в технологиях заканчивания скважин при первичном и вторичном вскрытии пласта наиболее широко используются технологические жидкости на водной основе ( Токунов, Саушин , 2004; Мамедов , 1995). Снижение их отрицательного воздействия на естественные коллекторные свойства нефтеносного пласта достигается путем введения в состав неионных и анионных поверхностноактивных веществ ( Сидоровский , 1978; Яненко и др ., 1987; Бабалян , 1996; Карлей , 1976; Применение… , 1966), при определенных условиях оптимальным является использование катионных ПАВ ( Петров и др ., 2004). Применяемые при вскрытии и обработках пласта ПАВ должны удовлетворять следующим основным требованиям ( Бабаян , 2005; Бабалян , 1996; Применение… , 1966): - растворяться в пластовой и технической воде;

-

- обладать высокой поверхностной активностью, снижать межфазное натяжение на границе "фильтрат раствора – нефть" до 3 ÷ 5 мН/м, как минимум;

-

- незначительно адсорбироваться на поверхности пород;

-

- предотвращать набухание глинистых пород;

-

- приводить к гидрофобизации внутрипоровой поверхности коллектора;

-

- предотвращать образование в призабойной зоне пласта эмульсии, а в случае образования – снижать ее устойчивость;

-

- не оказывать отрицательного влияния на свойства технологических жидкостей;

-

- не вступать в химическое взаимодействие с пластовыми флюидами и минералами коллектора с выпадением нерастворимых осадков;

-

- быть безопасными в работе, малотоксичными и не оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду.

-

2. Объекты и методы исследования

Очевидно, что из всего многообразия синтетических ПАВ все же сложно найти такие, которые удовлетворяли бы всем необходимым требованиям одновременно. Поэтому при разработке технологических жидкостей (буровых растворов, тампонажных растворов и жидкостей перфорации) выбирают ПАВ, удовлетворяющее более значимым требованиям; достаточно часто используют смеси ПАВ ( Карлей , 1976; Шерстнев и др ., 1988).

Одним из определяющих этапов заканчивания скважин является вторичное вскрытие продуктивных пластов. Вторичное вскрытие состоит не только в образовании гидродинамической связи пласта со скважиной посредством перфорационных каналов, но и в преодолении негативных последствий первичного вскрытия и крепления скважины.

В данной работе авторы преследовали цель, существенно не изменяя технологические процессы перфорации за счет оптимального подбора химической обработки технологических растворов на водной основе, заметно снизить их негативное воздействие на продуктивные пласты и достичь сокращения сроков освоения и высоких дебитов безводной нефти. Одним из путей повышения продуктивности скважин является использование эффективной жидкости перфорации, позволяющей не только облегчить процесс освоения скважин после задавки пласта, но и частично восстановить коэффициент продуктивности.

В работе была поставлена задача по разработке рецептуры жидкости перфорации для повышения качества вторичного вскрытия пластов на основе водных растворов ПАВ комплексного действия в присутствии низкомолекулярных электролитов.

Апробация разработанной жидкости перфорации проводилась при вторичном вскрытии продуктивных пластов на Песчаноозерском месторождении.

Песчаноозерское месторождение по геологическому строению относится к сложным, невыдержанным по площади и размеру коллекторам порового типа с многочисленными мелкими залежами нефти и газа. Глубина залегания продуктивных горизонтов колеблется от 1300 до 1800 м, толщина коллекторов – от 1 до 15 м, пластовые давления близки к гидростатическому. Вещественный состав пород-коллекторов представлен в основном песчанистыми в различной степени глинизированными алевролитами с прослоями слабосцементированных песчаников. Помимо сложного минерального состава, породы отличаются значительным содержанием монтмориллонита в глинистом цементе, который имеет свойство набухать при соприкосновении с пресной водой, снижая при этом фильтрационную способность коллекторов. Открытая пористость коллекторов в среднем составляет 2032 %, по проницаемости коллектора относится к среднепроницаемым.

Объекты исследования – реагенты комплексного действия, в состав которых входят ПАВ:

-

- ПКД-515 (ТУ 39-05765670-ОП-211-95), разработанный ОАО НПО "Бурение". Реагент представляет собой композицию многофункциональных компонентов (нефрас, этилбензол, изопропанол, неонол АФ 9-12, лапрол 5003-2-15). В качестве неионного ПАВ в состав ПКД-515 входит неонол АФ 9-12 – оксиэтилированный моноалкилфенол на основе тримеров пропилена.

-

- "Сонбур-1101" (ТУ 2458-014-00151816-2001), добавка является продуктом взаимодействия сырых таловых масел с аминами и органическим растворителем.

Методы

Поверхностное (на границе с воздухом) и межфазное (на границе с неполярной жидкостью) натяжение водных растворов поверхностно-активных реагентов определяли методом Вильгельми ( Русанов, Прохоров , 1994).

Определение адсорбции поверхностно-активных реагентов (ПКД-515) из раствора на поверхности кернового материала проводили статическим методом. Удельную адсорбцию А вычисляли по формуле:

А = mПКД / m = (Сo – С) V / m, где mПКД – масса адсорбата (ПКД-515), адсорбировавшегося на керне; m – масса навески адсорбента (керна); Со, С – концентрации растворов ПКД-515 до и после адсорбции, соответственно; V – объем раствора ПКД-515, взятый для адсорбции. Изотерму адсорбции описывали уравнением Фрейндлиха:

А = К ⋅ Сn, где А – удельная адсорбция; С – равновесная концентрация ПКД-515 (ПАВ) после адсорбции; К, n – константы.

Определение концентраций ( С о , С ) растворов ПКД-515 проводили методом Шенфельда (осаждение железистосинеродистой кислотой). Этот метод анализа неионных ПАВ в данном случае дает хорошие результаты, поскольку в состав реагента ПКД-515 в качестве основного активного компонента входит неионное ПАВ – оксиэтилированный алкилфенол (неонол АФ 9-12). Средняя относительная погрешность метода для аддуктов, содержащих более 9 оксиэтильных фрагментов, не превышает 5 % при доверительной вероятности 0.95.

Величину набухания бентоглинопорошка в растворах хлористого калия и хлористого кальция определяли с использованием усовершенствованного прибора Жигача-Ярова ( Петров и др ., 2004).

Совместимость жидкости перфорации с пластовым флюидом и фильтратом бурового раствора изучали фотометрическим методом ( Бенуэлл , 1985) на спектрофотометре КФК-3.

Деэмульгирующую способность ПАВ определяли, исследуя устойчивость эмульсий (нефть/вода) в зависимости от концентрации дисперсной фазы ( Поздышев , 1982).

-

3. Результаты исследования

Поверхностное и межфазное натяжение

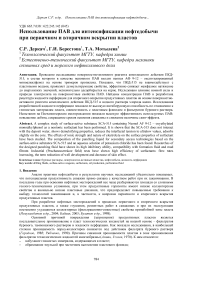

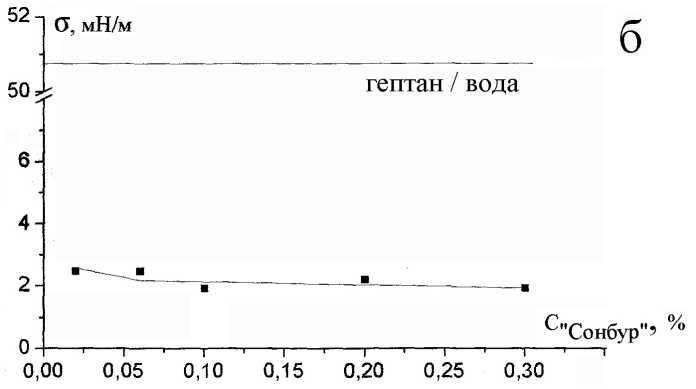

Изотермы поверхностного (на границе с воздухом) и межфазного (на границе с углеводородом и нефтью) натяжения представлены на рис. 1. Проведенные эксперименты показали, что реагенты ПКД-515 и "Сонбур-1101", содержащие ПАВ комплексного действия, примерно одинаково снижают поверхностное натяжение воды до 31.0 мН/м в случае ПКД-515 и до 26.5 мН/м - в случае "Сонбур-1101" (рис. 1а). На межфазной границе с углеводородом (рис. 1б) наиболее эффективна добавка ПКД-515, которая понижает межфазное натяжение до сверхнизких значений с < 1.5 мН/м при С ПКд > 0.3 %. Необходимо отметить, что на границе вода/гептан с = 50,85 мН/м.

При этом поверхностная активность ПКД-515 составляет 2.29 - 10-2 Н - м2/кг, а поверхностная активность "Сонбур-1101" - 1.37 - 10-2 Н - м2/кг, что также свидетельствует о высокой эффективности ПКД-515 на межфазной границе с углеводородом.

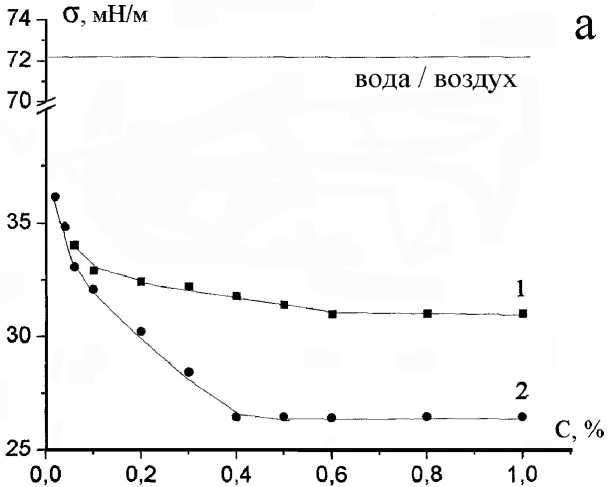

В работе изучено также совместное влияние ПАВ - ПКД-515 и "Сонбур-1101" в их смешанных растворах - на понижение межфазного натяжения при широком варьировании соотношения компонентов. В качестве примера на рис. 2 представлены изотермы межфазного натяжения смесей ПАВ. Как видно из рис. 2а, межфазное натяжение смеси при постоянной концентрации добавки "Сонбур-1101" и изменении концентрации ПКД-515 от 0.05 до 0.4 % меняется незначительно, уменьшаясь от 4.2 до 1.0 мН/м. Эти значения соответствуют с раствора ПКД-515 без добавки "Сонбур-1101". В то же время, как показано на рис. 2б, минимальное значение с , равное 1.0-0.9 мН/м, достигалось практически во всех случаях при различных концентрациях "Сонбур-1101" и концентрации ПКД-515 от 0.2 до 0.4 %. Таким образом, межфазное натяжение смешанных водных растворов (ПКД-515 + "Сонбур-1101") определяется исключительно адсорбцией ПКД-515.

Дальнейшие исследования проводили с наиболее эффективным реагентом - ПКД-515 при его концентрации С > 0.2 %. Использование ПДК-515 в качестве ПАВ, максимально понижающего поверхностное и межфазное натяжение, будет приводить к значительному понижению капиллярного

Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения на границе с воздухом (а) и межфазного натяжения на границе с гептаном (б) растворов ПАВ: ПКД-515 (1), "Сонбур-1101" (2) при t = 24 ° С

Рис. 2. Зависимость межфазного натяжения на границе с гептаном смешанных растворов ПКД-515 и "Сонбур-1101" от концентрации:

(а) ПКД-515 при постоянной концентрации "Сонбур-1101" С, %: 0.04 (1), 0.10 (2);

(б) "Сонбур-1101" при постоянной концентрации ПКД-515 С ПК д -515 = 0.10 %, t = 24 ° С

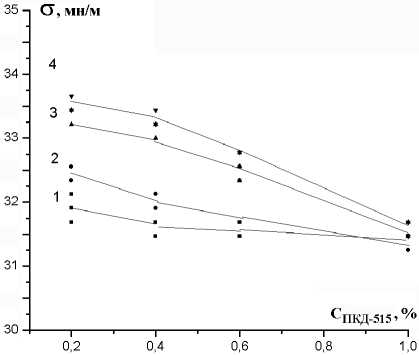

Рис. 3. Изотермы поверхностного натяжения (на границе с воздухом) растворов ПКД-515 в присутствии KCl при СKCl: 8 % (1), 11 % (2), 14 % (3), 16 % (4), t = 22 ° С

давления, что в свою очередь будет способствовать повышению проницаемости пористой среды нефтяного пласта при эксплуатации.

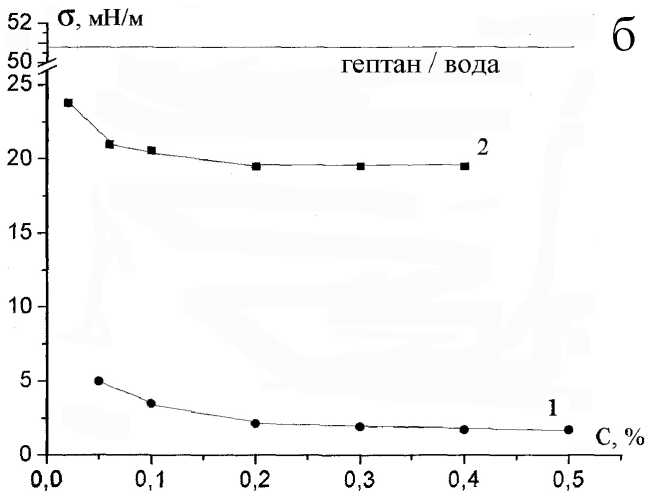

В состав жидкости перфорации входит низкомолекулярный электролит. Как известно, ионная сила оказывает определенное влияние на величину адсорбции ПАВ и поверхностное натяжение. Поэтому далее в работе исследовано понижение поверхностного и межфазного натяжения растворов ПКД-515 в присутствии CaCl 2 и KCl. Диапазон концентраций солей определялся величиной необходимой плотности p жидкости перфорации (р = 1.05-1.10 г/см 3 ) и составлял для CaCl2 от 9 до 12 %, для KCl - от 8 до 16 % ( Краткий справочник… , 1983).

На рис. 3 представлены значения поверхностного натяжения растворов ПКД-515 в присутствии хлорида калия. При увеличении концентрации KCl, как и следовало ожидать, поверхностное натяжение растворов несколько увеличивается при низких концентрациях ПКД-515 и практически не изменяется при высоких концентрациях ПКД-515. Так, например, при СПК Д = 0.2 % поверхностное натяжение увеличивается от с = 31.7 мН/м при Ска =8 % до с = 33.4 мН/м при СКа = 16 %. При высокой концентрации ПАВ С ПКд = 1.0 % с = 31.2 мН/м и не меняется при изменении концентрации СКа в диапазоне от 8 до 16 %. Аналогичные результаты получены при исследовании поверхностного натяжения растворов ПКД-515 в присутствии хлорида кальция.

Измерено межфазное натяжение о водного раствора ПКД-515 на границе с гептаном в присутствии КСl и CaСl2. В присутствии минеральных солей растворы ПКД-515 также эффективно действуют на межфазной границе вода/углеводород, понижая межфазное натяжение до сверхнизких значений с < 1.5 мН/м. При этом следует отметить, что в присутствии КС1 межфазное натяжение понижается до 0.5 мН/м при СПК Д ≥ 0.4 %, что несколько ниже по сравнению с CaСl2, в присутствии которого с максимально понижается до 1.5 мН/м при С ПКд > 0.6 %.

Таким образом, по результатам измерения поверхностного и межфазного натяжения наиболее перспективными с точки зрения использования в составе жидкостей перфорации являются растворы ПКД-515 в присутствии электролита KCl.

Адсорбция на керновом материале

Поверхностно-активные вещества адсорбируются из раствора на твердой поверхности скважины ( Булатов и др. , 1998), что приводит к уменьшению равновесной концентрации ПАВ в растворе и, соответственно, повышению поверхностного и межфазного натяжения на границе с углеводородом.

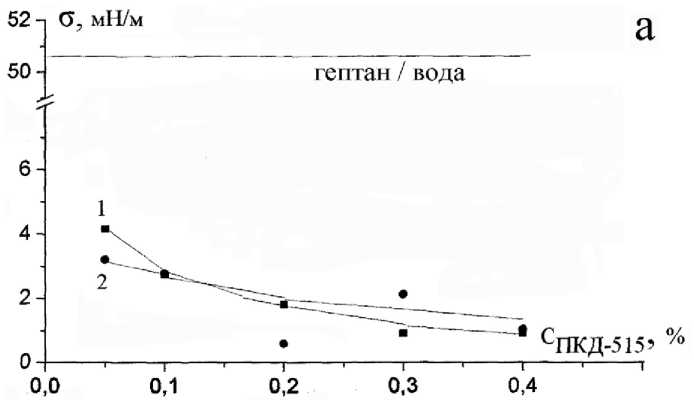

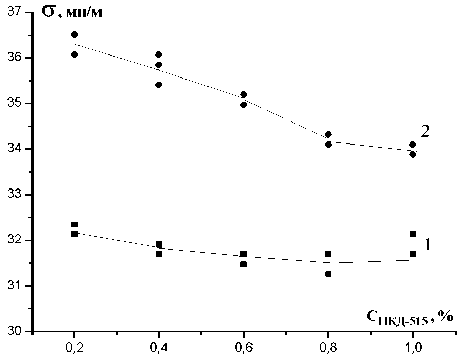

Влияние адсорбции ПКД-515 на керновом материале на понижение поверхностного и межфазного натяжения показано на рис. 4 и в таблице. Адсорбция ПКД-515 на керне при длительном (в течение 24 часов) контакте водного раствора ПКД с керном приводит к понижению содержания ПАВ в растворе и, следовательно, к повышению поверхностного натяжения (рис. 4). При низких концентрациях раствора С ПКд = 0.4 % разница между значениями с до и после адсорбции составляет ~ 4 мН/м. При высоких концентрациях С ПКд = 1.0 % эта разница уменьшается в два раза и составляет ~ 2 мН/м.

Как видно их таблицы, при высоких концентрациях С ПКД = 1.0 % разница между межфазным натяжением на границе вода/углеводород до и после адсорбции практически отсутствует и с = 0.5 мН/м.

Таким образом, несмотря на то, что максимальное снижение межфазного натяжения раствора ПКД-515 в присутствии КСl достигается при С ПКД = 0.4 %, концентрация ПКД-515 в жидкости перфорации должна быть выше и составлять ~ 0.8-1.0 %, что продиктовано необходимостью учета адсорбции ПАВ на керновом материале.

Рис. 4. Изотермы поверхностного натяжения (на границе с воздухом) растворов ПКД-515 в присутствии КCl (CКCl = 11.0 %) до адсорбции (1) и после адсорбции (2) ПКД-515 из раствора на керне.

Время адсорбции 24 часа, t = 21 ° С

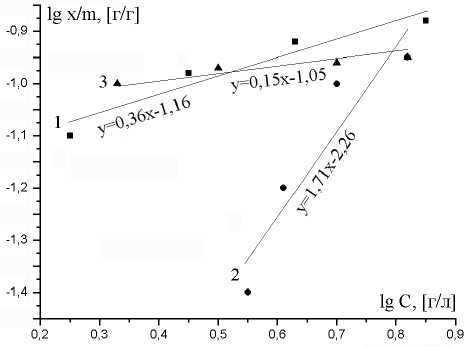

Рис. 5. Зависимость адсорбции ПКД-515 на керне от равновесной концентрации ПКД-515.

1– раствор ПКД-515 без электролита;

-

2 – в присутствии CaCl 2 , C CaCl2 = 9.0 %; 3 – в присутствии КCl, C КCl = 6.0 % (3).

Время адсорбции 24 часа, t = 22 ° С

Таблица. Межфазное натяжение (на границе с гептаном) растворов ПКД-515

в присутствии КС1 (CK Ci = 11.0 + 16.0 %) при разных концентрациях ПКД-515

до адсорбции и после адсорбции ПКД-515 на керне. Время адсорбции 24 часа, t = 21° С

|

с , мН/м |

С ПКД-515, % |

||

|

0.6 |

0.8 |

1.0 |

|

|

до адсорбции |

0.5 |

0.5 |

0.5 |

|

после адсорбции |

0.6 |

0.6 |

0.5 |

Определена удельная адсорбция ( А ) поверхностно-активного компонента добавки ПКД-515 на керне Песчаноозерского месторождения. Керн по скважине № 18 Песчаноозерского месторождения (куст № 1 – западный участок), интервал отбора 1660-1670 м. Песчаник зеленовато-серый, от мелко- до среднезернистого, полимиктовый, глинистый, косослоистый, участками переходящий в алевропесчаник, на глинистом цементе, от крепкого до рыхлого, с 0.3 м прослоем (в 0.2 м от конца долбления) аргиллита темно-зеленовато-серого и темно-бурого оскольчатого, с резким запахом легкой нефти и редкими (по более крепким образцам породы) выпотами светлой нефти.

Полученные изотермы адсорбции представлены на рис. 5. Экспериментальные данные описаны уравнением Фрейндлиха следующего вида: в отсутствие электролита - А = 0.07 - С 04, в присутствии CaC12 (C C aC12 = 9.0 %) — А = 0.005 - С 2, в присутствии КС1 (СКС1 = 6.0 %) - А = 0.09 - С 02. Уравнения регрессии достаточно хорошо описывают экспериментальные данные, коэффициенты достоверности аппроксимации близки к единице R2 = 0.92 + 0.99.

Анализ полученных уравнений Фрейндлиха показывает, что введение в систему КCl мало влияет на адсорбцию ПКД-515. Напротив, введение CaCl 2 меняет характер зависимости удельной адсорбции от равновесной концентрации ПКД-515 по сравнению с системой без соли (показатель степени n увеличивается от 0.4 до 2). Следовательно, присутствие CaCl2 в жидкости перфорации может явиться дополнительным фактором, приводящим к понижению концентрации ПАВ в результате адсорбции. Как следствие, это может привести к необходимости дополнительного введения ПАВ в жидкость перфорации для поддержания необходимых низких значений поверхностного (межфазного) натяжения.

Ингибирующая способность

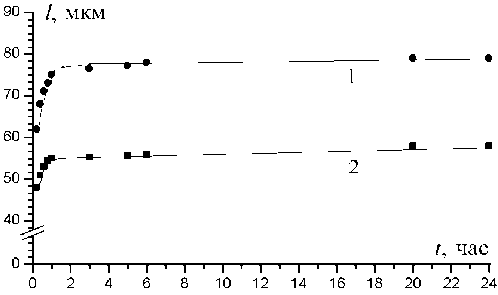

При выборе жидкости перфорации необходимо учесть ингибирующую способность этого раствора. Ингибирующую способность водных растворов CaCl 2 (С CaCl2 = 14 %) и KCl (С KCl = 16 %), имеющих плотность 1.10 г/см3, оценивали по степени набухания бентонита, имеющего коэффициент коллоидальности 0.92 по методу Ярова-Жигача. Набухаемость характеризовали увеличением линейного размера образца бентонита во времени при контакте с водными растворами минеральных солей. Максимальное время контакта 24 часа. Экспериментальные данные представлены на рис. 6.

Как видно из рис. 6, раствор KCl обладает более высокой ингибирующей способностью по отношению к легко набухаемым глинистым материалам. При этом эффективность раствора KCl примерно на 23 % выше по сравнению с раствором хлорида кальция CaCl 2 той же плотности.

Рис. 6. Изменение набухания бентонита при контакте с водными растворами электролитов, имеющими плотность ρ = 1.10 г/см3:

1 – CaCl 2 (C CaCl2 = 14.0 %);

2 – КСl (C КСl = 16.0 %)

Деэмульгирующая способность

Обезвоживание нефти связано с разрушением водонефтяной эмульсии, образующейся при извлечении смеси нефти и воды из пласта. Поэтому ПАВ, входящие в состав жидкости перфорации, должны обладать низкой эмульгирующей способностью. Для характеристики ПАВ как деэмульгатора необходимо определить устойчивость эмульсии ( Поздышев , 1982), стабилизированной данным ПАВ.

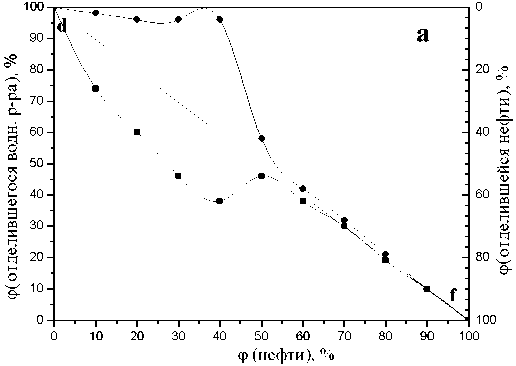

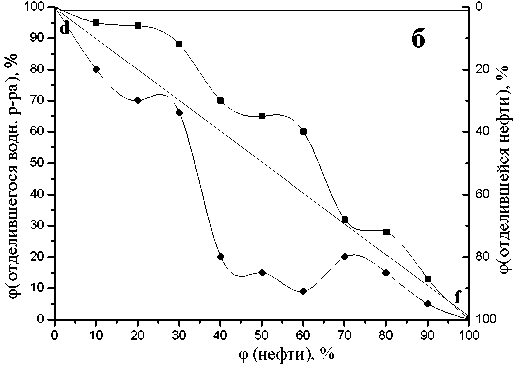

Результаты исследования эмульсий на основе смесей нефти (нефть Песчаноозерского месторождения) и водных растворов ПКД-515 в присутствии КСl, полученных при различных объемных соотношениях нефтяной и водной фазы, в качестве примера представлены на рис. 7а. Тип образующейся эмульсии: нефть/вода или вода/нефть зависит, в основном, от соотношения объемов фаз, а также от температуры и межфазного натяжения на границе водной фазы с нефтью. Для характеристики деэмульгирующей способности ПКД-515 определяли устойчивость эмульсий к коалесценции, измеряя во времени объемы отслоившихся жидких фаз: водной и нефтяной.

Полное расслоение эмульсий наступает через 8-9 минут после получения. При этом диаграмма стабильности превращается в прямую линию df (рис. 7а). Это свидетельствует о крайней неустойчивости эмульсий, что обусловлено отсутствием эмульгирующей способности у реагента комплексного действия ПКД-515.

Совместный анализ диаграмм устойчивости (рис. 7а и 7б) показывает, что присутствие в системе поверхностно-активного компонента ПКД-515 не приводит к увеличению устойчивости водонефтяных

Рис. 7. Диаграмма стабильности водонефтяных эмульсий.

(а) Водная фаза: раствор ПКД-515 (С = 1.0 %) в присутствии КСl (С = 16.0 %).

(б) Водная фаза: раствор КСl (С = 16.0 %).

Диаграммы построены через 1 мин. после получения эмульсии, t = 22° С

эмульсий. Для двух систем исходная доля нефти, при которой начинается отслоение нефти, одинакова и стремится к нулю. Относительные площади S, ограниченные двумя кривыми и соответствующие объему неразрушившейся в условиях испытания (в течение 1 мин) эмульсии, отличаются незначительно. Это свидетельствует об одинаковой "устойчивости", а точнее о неустойчивости всех эмульсионных систем, стабилизированных ПАВ и без ПАВ.

Таким образом, экспериментальные данные по исследованию устойчивости водонефтяных эмульсий, полученные в лабораторных условиях, показывают, что реагент комплексного действия ПКД-515 обладает деэмульгирующими свойствами и не стабилизирует водонефтяные эмульсии. Это минимизирует возможность образования эмульсий, препятствующих движению пластового флюида при вскрытии пластов.

Рис. 8. Зависимости оптической плотности смесей жидкости перфорации (водный раствор ПКД-515 (С = 1.0 %) в присутствии KCl (С = 16 %)) с пластовой водой (1) и с фильтратом бурового раствора (2) от объемной доли жидкости перфорации; l = 5 мм; λ = 400 нм (1), λ = 490 нм (2)

Совместимость с пластовым флюидом

Жидкость перфорации не должна вступать в физико-химическое взаимодействие с пластовыми водами и фильтратом бурового раствора, проникшим в прискважинную зону в процессе вскрытия пласта бурением.

Для изучения совместимости жидкости перфорации с пластовым флюидом и фильтратом бурового раствора в качестве жидкости перфорации использовали водный раствор ПКД-515 концентрацией 1.0 %, содержащий КСl концентрацией 16 %. Жидкость перфорации имеет белый цвет и опалесцирует.

Пластовая вода (пластовый флюид) отобрана на Песчаноозерском месторождении, скважина № 640, интервал перфорации 1664-1669 м. Пластовая вода – прозрачная жидкость, бесцветная с запахом нефтепродуктов. Плотность р = 1.054 г/см3, рН 5.20, общая жесткость Ж = 479.09 мг-экв/дм. Фильтрат бурового раствора отобран на Песчаноозерском месторождении, скважина № 643, забой 1650 м. Фильтрат бурового раствора – жидкость светло-коричневого цвета.

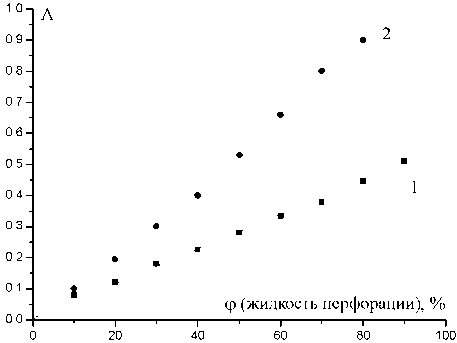

На рис. 8 приведены зависимости оптической плотности смесей жидкости перфорации с пластовой водой (1) и с фильтратом бурового раствора (2) от объемной доли жидкости перфорации. Полученные зависимости являются прямолинейными, что свидетельствует об отсутствии какого-либо физико-химического взаимодействия между компонентами системы: жидкостью перфорации и пластовой водой, а также жидкостью перфорации и фильтратом бурового раствора с образованием, например, высокодисперсных частиц или окрашенных веществ.

Таким образом, экспериментальные результаты свидетельствуют о совместимости жидкости перфорации на основе ПКД-515 и КСl c пластовым флюидом и фильтратом бурового раствора.

-

4. Заключение

Проведенные исследования показали, что ПАВ комплексного действия ПКД-515 характеризуется более высокой по сравнению с реагентом "Сонбур-1101" поверхностной активностью и способностью понижать межфазное натяжение на границе с углеводородом (гептаном) до значений ≤ 1,5 мН/м и ниже при СПК Д ≥ 0.4 %. Наиболее эффективно ПКД-515 действует в присутствии хлорида калия.

Уменьшение концентрации раствора неионогенного ПАВ ПКД-515 в результате его адсорбции на керне приводит к увеличению поверхностного и межфазного натяжения. На границе с воздухом σ увеличивается в среднем на 4-2 мН/м, на границе с углеводородом на 0.5-0.3 мН/м. При С ПКД ≥ 0.8 % влияние адсорбции ПКД-515 на керновом материале скважины на понижение межфазного натяжения практически нивелируется. Межфазное натяжение водных растворов в присутствии КСl по-прежнему остается предельно низким σ ≤ 1 мН/м.

Проведенные комплексные исследования позволили обосновать необходимые концентрации ПАВ и соответственно разработать рецептуру жидкости перфорации для вторичного вскрытия продуктивных пластов на основе ПАВ комплексного действия ПКД-515 (1 %) и водного раствора KCl. Лабораторные исследования предложенной жидкости перфорации показали ее высокую ингибирующую способность по отношению к легко набухаемым глинистым материалам пласта, совместимость с пластовым флюидом и фильтратом бурового раствора, проникающим в призабойную зону в процессе вскрытия пласта бурением, а также крайне деэмульгирующую способность при образовании водонефтяных эмульсий.

Результаты, полученные при проведении промышленных испытаний скважин (№№ 636 и 642 Песчаноозерского месторождения) с применением разработанной жидкости перфорации, свидетельствуют о высокой эффективности ПКД-515: наблюдалось повышение дебита, сокращение сроков освоения скважины и снижение величины скин-эффекта.