Использование полей метеорологических данных реанализа в узлах регулярной сети для восполнения пробелов в данных о пожарной опасности в лесах

Автор: Котельников Р.В., Брюханов А.В., Ястребков Д.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная пирология

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях нарастающего глобального потепления климата риски возникновения лесных пожаров существенно возрастают. Соответственно, все большее значение имеет комплекс задач лесопожарной аналитики, в том числе связанных с прогнозированием пожарной опасности в лесах, решение которых невозможно без использования архивных сведений о погодных факторах. Классические архивы фактических метеоданных не всегда однородны, часто имеют пропуски, а в ряде случаев недоступны для исследователей. Последние годы активно развиваются методы реанализа, которые позволяют получить однородные и хорошо структурированные данные (по узлам регулярной сети), обычно рассчитанные с применением гидродинамических моделей с фиксированной конфигурацией. Часть измерений, полученных в ходе реализации различных международных проектов, доступна в сети Интернет и может быть использована, например, для восполнения существующих архивов. Это необходимо, в частности, для совершенствования региональных шкал пожарной опасности в лесах по условиям погоды, которые требуются для корректной и оперативной оценки уровня пожарной угрозы в природной среде. В исследовании приведен анализ основных информационных продуктов и источников их получения, наиболее подходящих для ретроспективного расчета российских индексов пожарной опасности. В частности, разновидность продукта ERA5 «ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present», созданная Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), позволяет анализировать подобные данные за 85 лет (с 1940 г.).

Пожарная опасность, реанализ метеоданных, регулярная сеть, природные пожары, лесные пожары, метеостанции, прогнозирование погоды, климатические изменения, индексы пожарной опасности

Короткий адрес: https://sciup.org/143184118

IDR: 143184118 | УДК: 630.432 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.1.08

Текст научной статьи Использование полей метеорологических данных реанализа в узлах регулярной сети для восполнения пробелов в данных о пожарной опасности в лесах

Пожары в природной среде являются одной из наиболее глобальных проблем, которая сопряжена с введением режима чрезвычайной ситуации и приводит к большому ущербу в экологической, экономической и социальной сферах многих стран мира. К сожалению, в связи с климатическими изменениями эта проблема только усугубляется. Согласно недавно обновленному отчету Университета Мэриленда, площадь, охваченная лесными пожарами, в последние два десятилетия увеличивалась примерно на 5,4% в год. По сравнению с 2001 г. это привело к потере лесного покрова на площади 6 млн га, что сопоставимо с площадью такого государства, как Хорватия [1]. Например, общие площади всех пожаров в природной среде (в лесах, степях, тундре и т.д.) на нашей планете в 2006–2008 гг. оценивались ежегодно в 360–380 млн га, однако по-прежнему наблюдается устойчивая тенденция повышения их количества и площади в большинстве стран мира [2]. По прогнозам учёных-пирологов, к концу текущего столетия напряжённость и продолжительность пожароопасного сезона увеличатся по всему земному шару, особенно в северных широтах [3]. Люди, вторгаясь в природную среду и изменяя её для своих целей, оказывают влияние на пожароопасный режим, или пытаясь полностью исключить пожары, или создавая новые причины возгораний, что может быть связано с развитием промышленности, сельского хозяйства или созданием инфраструктуры [4–6].

Все эти факторы оцениваются, прежде всего, уровнем пожарной опасности в природной среде. Пожарная опасность (ПО) – это угроза возникновения пожара, выражаемая его вероятностью [7]. В настоящее время в лесной пирологии учёные выделяют три вида пожарной опасности: природная пожарная опасность, антропогенная пожарная опасность и пожарная опасность по условиям погоды (погодная). Если природная пожарная опасность практически статична, так как определяется достаточно стабильными условиями (которые чаще всего не меняются в течение одного пожароопасного сезона) – особенностями рельефа, гидросетью и лесной растительностью [8], то антропогенная пожарная опасность и пожарная опасность по погоде могут изменяться достаточно быстро. Особенно динамично может меняться погодная пожарная опасность, так как на её уровень влияет целый комплекс метеорологических факторов [9]. В первом случае изменения могут фиксироваться днями (антропогенная ПО), а во-втором (погодная ПО) – часами, так как облачность, температура и особенно ветер могут изменяться очень быстро и регулярно.

В процессе исследований было проанализировано, какие метеофакторы используются для оценки уровня пожарной опасности по погоде как в оперативном формате, так и для прогнозов, основанных на среднемноголетних данных. Цель исследования – разработка методики восполнения пропусков прямых метеорологических измерений за счет использования общедоступных полей метеорологических данных в узлах регулярной сети, полученных методами реанализа.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

/ проведение анализа доступной метеоинформации;

^ выбор предпочтительных информационных продуктов;

^ определение оптимальных метеорологических параметров, пригодных для расчёта класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды;

^ разработка алгоритма преобразования метеопараметров.

Первые попытки в изучении данного вопроса в нашей стране были сделаны ещё до Второй мировой войны [10]. В дальнейшем, во второй половине ХХ в., большой вклад в решение научных и производственных вопросов в области пожарной опасности по погоде в нашей стране внесли многие учёные: В.Г. Нестеров [11, 12], И.С. Мелехов [13], Н.П. Курбатский [14, 15], М.А. Софронов [16], Г.Н. Коровин [17], Г.П. Телицын [18, 19] и др.

В настоящее время, в связи с произошедшим в первой четверти ХХI в. значительным технологическим прогрессом, появилась возможность использовать новые подходы не только в работе с оперативными данными для более точного прогноза пожарной опасности по погоде, но и путем применения методов реанализа данных и ретроспективной лесопожарной аналитики выйти на новый уровень построения более качественных моделей прогноза лесопожарной ситуации. Это позволит более достоверно оценивать долговременные лесопожарные риски и оперативную лесопожарную ситуацию.

Постановка проблемы исследования

Для решения различных задач лесопожарной аналитики, связанных, допустим, с оценкой эффективности организации охраны лесов от пожаров за конкретный период, требуется оценить, насколько погодный фактор соотносится с его среднемноголетним уровнем, например, по напряжённости или длительности пожароопасного сезона. Наличие длительных рядов метеорологической информации позволяет составлять долгосрочные прогнозы параметров пожароопасного сезона. Доступ к структурированным архивам метеоданных по обширным территориям часто затруднён по ряду организационных причин, и основным источником метеоинформации для лесопожарной аналитики в ряде случаев является Информационная система дистанционного мониторинга лесов Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) [20]. Данная система активно эксплуатируется с 2005 г., но относительно стабильный поток информации от Гидрометцентра России стал поступать с 2006 г. [21]. Кроме очевидного недостатка, сопряжённого с малой «глубиной» архива (учитывая цикличность солнечной активности, нужны данные, кратные 11, а еще лучше 22 годам), ещё существует проблема, связанная с отсутствием части информации по весеннему периоду. Поступление информации в систему обычно запаздывало из-за особенностей заключения финансовых договоров. К моменту начала расчётов класса пожарной опасности в лесах (КПО) в среднем на

18% метеостанций снега уже не было, и пожароопасный сезон уже наступал (табл. 1). Это приводило к снижению точности расчёта основных параметров пожароопасного сезона (в том числе и из-за ошибок определения даты схода снежного покрова).

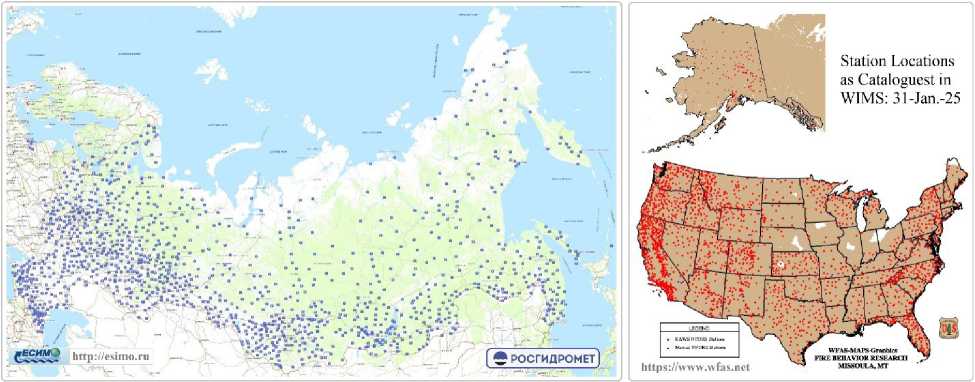

Кроме того, плотность российской сети метеостанций явно недостаточна [22]. Так, например, на территории США в рамках аналогичной системы Wildland Fire Assessment System (WFAS) на январь 2025 г. было более 1 500 метеостанций (рис. 1 [23]), однако общее число американских метеостанций, с которых поступают данные для оценки пожарной опасности по погоде, около 2 200 [24, 25]. При этом территория суши США составляет около 57% площади суши России и, соответственно, получается, что плотность измерений с наземных станций у американских специалистов выше, чем у отечественных. В результате в США одна метеостанция располагается на как минимум 6,5 тыс. км2, в то время в России на одну метеостанцию приходится в среднем около 8 тыс. км2, т. е. плотность размещения метеостанций в США выше примерно на 25% (на начало 2025 г.). К тому же дополнительное преимущество состоит в том, что более 90% американских станций сейчас работают в автоматическом режиме и могут передавать большинство измерений метеопараметров фактически каждую минуту, в то время как значительное число станций нашей страны передает часть метеопараметров с интервалом 3 или 6 ч. Еще одной проблемой России является то, что большинство метеостанций располагается в европейской части страны, в то время как наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Сибири и на Дальнем Востоке. Для корректной оценки метеоусловий, а следовательно, и уровня пожарной опасности по погоде, оптимальное расстояние между метеостанциями в условиях равнинного рельефа должно быть в пределах 30 км, а в условиях горного рельефа желательно, чтобы их плотность размещения была увеличена и дистанция между ними не превышала 10 км [24]. Такой густоты метеорологической сети в масштабах крупных стран (Россия, Канада, КНР, США и др.)

Таблица 1. Сведения о наличии базовых метеоданных в ИСДМ-Рослесхоз

|

Начало поступления данных |

Завершение поступления данных |

Всего метеостанций |

Действующих |

Доля станций с отсутствием снега на начало поступления данных |

|

28.04.2004 |

31.10.2004 |

328 |

267 |

Не было данных |

|

12.05.2005 |

31.10.2005 |

1 027 |

806 |

То же |

|

01.04.2006 |

31.10.2006 |

2 050 |

1 282 |

«–« |

|

31.03.2007 |

09.11.2007 |

2 049 |

1 282 |

27 |

|

14.03.2008 |

31.10.2008 |

2 050 |

1 283 |

39 |

|

12.04.2009 |

31.10.2009 |

2 047 |

1 283 |

48 |

|

01.03.2010 |

31.10.2010 |

2 046 |

1 283 |

31 |

|

01.03.2011 |

31.10.2011 |

2 049 |

1 283 |

28 |

|

11.03.2012 |

15.11.2012 |

2 049 |

1 283 |

16 |

|

01.04.2013 |

31.10.2013 |

2 047 |

1 281 |

1 |

|

26.03.2014 |

31.10.2014 |

2 071 |

1 280 |

2 |

|

01.03.2015 |

31.10.2015 |

2 073 |

1 281 |

10 |

|

01.03.2016 |

31.10.2016 |

2 072 |

1 281 |

7 |

|

20.03.2017 |

31.10.2017 |

2 073 |

1 282 |

18 |

|

31.03.2018 |

06.11.2018 |

2 082 |

1 380 |

18 |

|

27.03.2019 |

21.12.2019 |

2 082 |

1 380 |

23 |

|

01.03.2020 |

17.12.2020 |

2 081 |

1 380 |

21 |

|

27.02.2021 |

20.12.2021 |

2 080 |

1 379 |

8 |

|

04.03.2022 |

24.12.2022 |

2 080 |

1 381 |

9 |

|

16.03.2023 |

20.12.2023 |

2 100 |

1 401 |

19 |

|

27.02.2024 |

18.12.2024 |

2 100 |

1 401 |

8 |

Рис. 1. Расположение действующих наземных метеорологических станций России и США на начало 2025 г., используемых для прогноза лесопожарной ситуации [22, 23]

добиться на практике практически невозможно. Однако можно значительно повысить точность прогноза, если большинство метеостанций будет размещаться именно в горах. Например, доминирующая часть метеостанций США находится в горной местности Северных Кордильер, включающей множество хребтов и отрогов (Аппалачи, хребты Аляскинский и Сьерра Невада, Скалистые и Каскадные годы и др.).

С учётом необходимости получения большого временн о го ряда ретроспективных данных о погоде, целью исследования была разработка методики восполнения пропусков прямых метеорологических измерений за счет использования общедоступных полей метеорологических данных в узлах регулярной сети, полученных методами реанализа.

В настоящее время в открытом доступе находится большое количество метеоданных. Из наиболее известных подобных источников можно отметить OpenWeatherMap, GlobSnow, NSIDC, WeatherAPI, Meteomatics и др. Но при выборе источников информации о метеорологических данных следует учитывать, в том числе, доступность данных, а также форматы, в которых они могут предоставляться. Так, например, сведения в виде текста на сайте для выбранного города и выбранной даты не подходят для оптимальных исследований. Данные нужны в машиночитаемом формате, желательно хорошо структурированные и без пропусков. В этой связи все большую популярность приобретают методы реанализа, которые позволяют получить однородные и хорошо структурированные данные, обычно рассчитанные с применением гидродинамических моделей с фиксированной конфигурацией. Часть данных, полученных в ходе реализации различных международных проектов, доступна в сети Интернет и может быть использована, например, для восполнения существующих архивов.

В части выбора формата следует отметить, что существует большое количество стандартов, которые оптимизированы для отдельных вычислительных задач. Обычные линейные форматы (такие, как CSV, TSV и FWT), пригодны только для простых табличных данных. Универсальные форматы (JSON, XML и GML), хотя и способны хранить данные любой структуры, для рассматриваемых задач не являются оптимальными. Так, для хранения геопривязанных данных наиболее популярным является Shapefile (.shp), разработанный компанией ESRI (в основном в качестве обменного формата, для переноса данных между системами), GeoJSON (.geojson) (активно используется в веб-картографических приложениях). Среди обычных пользователей (не программистов) популярен формат KML (Keyhole Markup Language) (используется сервис ГУГЛ Планета Земля).

С учётом специфики работы с данными реанализа, которые представляют собой многомерные архивы жёстко структурированных данных, привязанных к географической сети со стандартным шагом, был создан и широко применяется (в частности, для информационных продуктов ERA5) формат NetCDF с целью решения задач с использованием программного обеспечения на языках Python и R, с установленными специальными библиотеками (например, xarray и netCDF4).

Общие сведения о реанализе метеоданных

Реанализ – это научный подход, позволяющий составить полное представление о том, как погода и климат меняются с течением длительного времени (зачастую измеряется десятилетиями). Результаты его формируются в виде динамически сглаженных и согласованных метеоданных, полученных в ходе моделирования гидродинамических процессов и явлений в атмосфере. Продукты реанализа широко применяются в климатологических исследованиях, включая мониторинг и сопоставление современных климатических условий с историческими данными. Это позволяет изучать причины климатических изменений и колебаний, а также разрабатывать прогнозы для будущего климата.

Уже существует ряд смежных исследований, основанных на данных реанализа [26], в том числе в области оценки пожарной опасности в лесах [27]. Но они базируются на зарубежных алгоритмах, которые по разным причинам нельзя применять напрямую для целей данной работы.

Наиболее известными международными организациями, которые активно работают в этом направлении, являются ECMWF (продукт ERA5 [28, 29]), NASA GMAO (информационный продукт MERRA-2 [30]), JMA (JRA-55 [31]), NCEP (CFSR [32]) и ряд других.

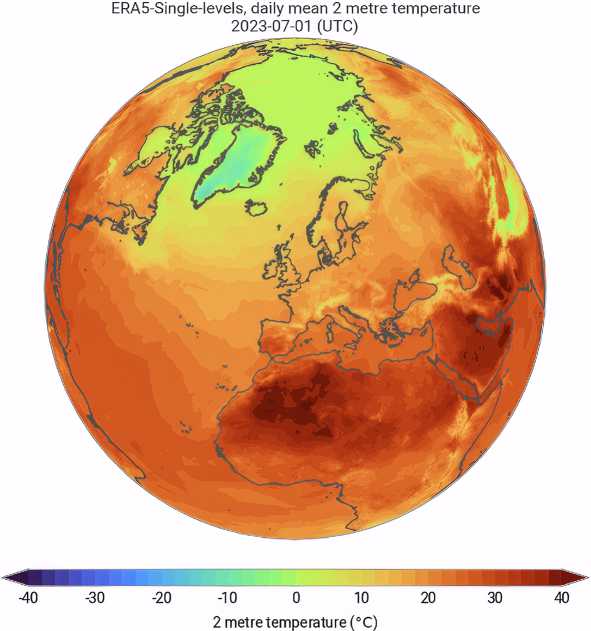

Информационные продукты отличаются подходами, которые могут включать использование разных методов числового моделирования, линейной интерполяции, статистического сглаживания и фильтрации, а также применение дополнительных источников данных и вариационных методов. Не останавливаясь детально на особенностях этих продуктов, можно отметить, что для целей исследования больше подходят информационные продукты серии ERA5 [29, 33] (рис. 2). Это реанализ, предоставляемый ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов), который охватывает 85-летний период, начиная с 1940 г. Доступ к данным осуществляется бесплатно через портал Copernicus Climate Data Store,

Рис. 2. Демонстрационный фрагмент визуализации данных по температуре на 2 м от поверхности Земли из продукта ERA5

что значительно упрощает его использование для научной работы и образовательных проектов.

В отличие от других сервисов, таких как OpenWeatherMap или WeatherAPI, которые предоставляют в основном локальные метеорологические данные для конкретных точек, ERA5 охватывает глобальные области и обеспечивает наборы данных с пространственным и временным разрешением, достаточным для долгосрочных исследований. Его преимущество также заключается в возможности работы с данными в формате NetCDF, который широко используется в научных вычислениях.

Важным параметром, который имеет большую значимость именно для оценок, связанных с пожарной опасностью в лесах по условиям погоды, являются осадки. К тому же значение именно этого параметра в данных реанализа вызывает больше всего сомнений в части достоверности.

Возможность использования в расчетах данных об осадках из ERA5 была оценена в ряде работ как на глобальном, так и на региональном уровнях, в том числе и для отдельных районов России [34]. Так, ряд авторов [35–38] показали уменьшение систематической и случайной ошибок в ERA5 по сравнению с предыдущей версией реанализа (ERA-Interim).

Таким образом, ERA5 представляет собой универсальный и высококачественный инструмент для анализа климата и метеорологических процессов, превосходящий по своим возможностям коммерческие и узкоспециализированные сервисы.

Методика исследования

Анализ доступных источников информации показал, что оптимальным вариантом является информационный продукт «ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present» [33], созданный Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Указанные данные имеют временное разрешение один день и пространственное разрешение 0,25о. Учитывая требования утвержденной классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и доступную спецификацию рассматриваемого информационного продукта, разработана таблица сопоставления параметров (табл. 2).

Для расчета класса пожарной опасности в зависимости от условий погоды с использованием данных реанализа было создано программное обеспечение, которое реализует следующий алгоритм расчета:

/ получение данных в формате NetCDF;

Z сопоставление каждой метеостанции и ближайшего к ней узла регулярной сети;

Z преобразование температуры точки росы и температуры воздуха из градусов Кельвина в градусы Цельсия (-273,15);

Z преобразование величины осадков, выпавших за сутки (умножается на переводной коэффициент);

Z расчет индекса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды для каждой метеостанции.

Таким образом, значение индекса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, восстановленное по данным «ERA5» (ПН´n), рассчитывается по формуле (1):

ПН'п = ПН'п- 1 х Кос + (t2m n —1 - 273,15) х Х (t2 m n-1 - d2m n-i ) , (1)

где:

Кос – коэффициент поправок на осадки;

t2mn–1 – температура воздуха на высоте 2 м над поверхностью суши;

d2m n–1 – температура точки росы на высоте 2 м.

Коэффициент поправок на осадки (Кос) вычисляется по формуле (2):

1, если tp ос ^

0, если tp х R24 < 3

tp ,(2)

х R24 > з

tp где:

R24 – среднее значение суточных осадков за контрольный период (в частности за 2007–2024 гг.) по метеостанции, для которой выполняется расчёт;

tp – среднее значение суточных осадков из архивов ERA5 за тот же контрольный период.

Таблица 2. Сопоставление параметров, используемых для расчета класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, по российской методике и по спецификации ERA5

|

Параметр по утвержденной в России классификации пожарной опасности |

Обозначение параметра в ERA5 |

Описание по спецификации ERA5 |

Пояснение |

|

Температура точки росы по состоянию на 12–14 ч |

d2m |

Температура точки росы на высоте 2 м, К |

Температура, до которой необходимо охладить воздух на высоте 2 м над поверхностью Земли, чтобы произошло его избыточное насыщение, перерастающее в конденсацию |

|

Температура воздуха по состоянию на 12–14 ч |

t2m |

Температура воздуха на высоте 2 м над поверхностью суши, К |

Рассчитывается путём интерполяции между самым низким уровнем модели и поверхностью Земли с учётом атмосферных условий |

|

Количество выпавших осадков |

tp |

Общее количество осадков, м |

Накопленная жидкость и замёрзшая вода, в том числе дождь и снег, которые выпадают на поверхность Земли. Это сумма крупномасштабных и конвективных осадков |

|

Высота снежного покрова |

sd |

Глубина снега, м эквивалента воды |

Этот параметр представляет собой количество снега на заснеженной территории в ячейке сетки. Единицами измерения являются метры эквивалента воды, т. е. глубина, которую имела бы вода, если бы снег растаял и равномерно распределился по всей ячейке сетки |

Расчет значений выполняется с момента схода снежного покрова (когда sd = 0 в течение не менее 3-х суток) и до момента осенью, когда либо sd>0, либо t2m<0 более 10 сут.

Результаты

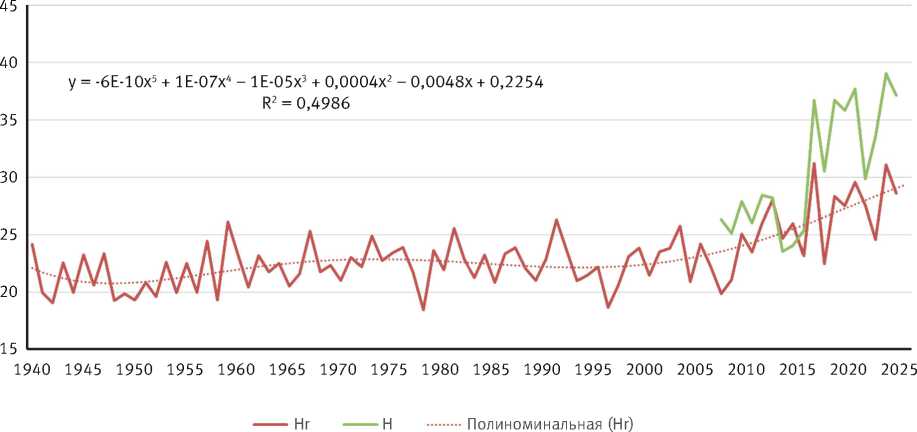

В качестве примера на рис. 3 приведена динамика средневзвешенной напряжённости пожароопасного сезона (доля дней с КПО ≥ 3)в целом по России. Аналогичные расчеты выполнены для всех основных параметров пожароопасного сезона (даты начала, даты завершения, продолжительности и напряженности) в разрезе всей страны целом, а также субъектов Российской Федерации и лесничеств.

Как видно из графика на рис. 3, напряжённость пожароопасного сезона, рассчитанная по данным ИСДМ-Рослесхоз, немного выше. Это связано с отсутствием снега на части метеостанций к моменту начала поступления данных, что приводит к ошибке (в сторону сокращения) определения продолжительности пожароопасного сезона и, как следствие, к завышению доли дней с высоким КПО. Это подтверждается в том числе тем, что в те годы, когда данные в систему начинали поступать раньше (см. табл. 1), расхождение существенно ниже. Вместе с тем изменение показателя напряжённости пожароопасного сезона по данным из разных источников существенно коррелирует между собой (r = 0,75), что подтверждает возможность использования данных реанализа для лесопожарной аналитики (например, в части оценки отклонений от среднемноголетних данных).

На графике видно, что напряжённость по результатам реанализа лучше всего аппроксимируется полиномом 5-й степени (коэффицент детерминации R2 = 0,4986). Для статистически достоверной оценки периода колебаний «глубина» ретроспективной выборки недостаточна. При этом вызывает интерес существенный рост значений с 2005 г.

Обсуждение

Одной из сложностей, связанных с преобразованием данных в формат, соответствующий российской методике расчета классов пожарной опасности в лесах, является учёт количества осадков. При прямых измерениях осадков на метеостанции учитывают только те осадки,

<5

O'-

Ги

О СП

о

о

о го о о

о

Рис. 3. Динамика средневзвешенной напряженности пожароопасного сезона по Российской Федерации, рассчитанной на основании реанализа метеоданных (Hr) и фактических метеоданных из архивов ИСДМ-Рослесхоз (H)

которые выпадают в месте ее расположения. Эти измерения, хотя и имеют большую точность в конкретной точке, полностью упускают из фиксации измерений влагу, выпадающую в стороне от метеостанции. Соответственно, в результате расчётов с помощью гидродинамических моделей, применяемых при реанализе данных, получается усреднённое значение осадков по всей территории ячейки (между узлами сети, которая в данном случае составляет 0,25°), а это для нашей страны, как правило, десятки километров. Таким образом, данные по осадкам из реанализа никогда не совпадают с реальными измерениями и чаще всего их значения существенно меньше фактических измерений в отдельных точках.

В контексте целей исследований можно констатировать, что прямое использование полученных данных об осадках в формуле расчета КПО приведет к весомой ошибке класса пожарной опасности в конкретный день и на практике неприемлемо. Вместе с тем данные реанализа можно применять для оценки многолетней динамики показателей, а также для оценки дат начала и завершения пожароопасного сезона. Кроме того, если требуется расчёт таких усреднённых показателей, как напряжённость пожароопасного сезона, то для таких вычислений предлагается использовать переводной коэффициент, рассчитанный для каждой метеостанции отдельно путём сравнения средних значений фактических наблюдений и средних значений по данным реанализа. Неизбежные небольшие ошибки на каждый конкретный день имеют случайный характер и разнонаправленны, что приводит к их нивелированию на уровне пожароопасного сезона в целом.

Заключение

Данные реанализа метеорологической информации, разработанного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в частности информационный продукт ERA5 «ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present», могут быть использованы для восполнения ретроспективных сведений (с 1940 г.) о степени пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды. Предложенная авторами методика позволяет частично адаптировать информацию для расчёта класса пожарной опасности по погоде к требованиям российского законодательства. Несмотря на отсутствие полной совместимости, полученные по данным реанализа значения могут быть использованы, например, для определения динамики пожарной опасности в зависимости от условий погоды, а также оценки отклонений от среднемноголетних значений. Так, полученные результаты позволяют сделать вывод о существенном росте напряженности пожароопасного сезона с 2005 г.