Использование принципа «золотого сечения» в гармонизации структуры баланса предприятия

Автор: Кириллова Людмила Николаевна, Зиянгулова Айгюль Рамиловна

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Юность науки

Статья в выпуске: 1 (17), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены возможности и результаты использования нового направления управленческой системы - гармоничного менеджмента, основанного на методе оптимальных пропорций («золотого сечения») применительно к структуре баланса предприятия. Технология системного управления бизнесом по схеме «золотого сечения» позволяет на 15-20% минимизировать затраты, на 10-20% увеличить производство, продажу товаров и услуг, на 10-15% улучшить качество обслуживания и на 30% повысить скорость оборачиваемости активов предприятия.

ID: 14914904 Короткий адрес: https://sciup.org/14914904

Текст ред. заметки Использование принципа «золотого сечения» в гармонизации структуры баланса предприятия

Кризисные явления и существующие непростые экономические условия способствуют поиску и развитию новых теорий, методов управления, в том числе в финансовом менеджменте. Возможности и результаты использования нового направления гармоничного менеджмента основаны на методе оптимальных пропорций («золотого сечения») применительно к структуре баланса предприятия.

Концепция гармоничного менеджмента, разработанная в ИПУ РАН, по- строена на принципе упорядоченности и согласованности всех составных частей системы между собой и внешними факторами.

Гармония в любой сфере означает равновесие, согласность, взаимность. В словаре В. Даля гармония определяется как согласованность, стройность в сочетании чего-либо. Гармония в экономике — это ее максимальная эффективность и устойчивость, равновесие ее секторов, т. е. справедливое распреде- ление доходов, гармоничное соотношение между налогами и доходами, между отраслями производства, территориальным размещением производства и численностью населения по стране. На уровне предприятий «… именно присутствие согласованности, стройности (или порядка) в пропорциях составных частей бизнес-процессов значительно усиливают адаптационные качества фирмы и обеспечивают ее успешное и благополучное развитие, улучшают ее финансовое состояние, а отсутствие согласованности и стройности (т.е. беспорядок) приводят в лучшем случае к неэффективному использованию ресурсов фирмы, падению финансовой устойчивости, в худшем — к развалу бизнеса, упадку и т.д.»1 .

Haправление гармоничного менеджмента — новое понятие в теории управления — возникло на рубеже XX-XXI веков, и к настоящему времени еще не оформилось в привычные каноны классической теории. Суть данной концепции сводится к тому, что необходимым условием наличия или начала процесса устойчивого эволюционного развития сложной рыночной социально-экономической системы является существование в ее структуре «золотого сечения»2 .

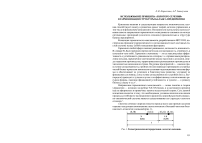

«Золотое сечение» широко известно прежде всего как принцип деления отрезка в следующем соотношении: целое относится к большей части как большая часть относится к меньшей (рис. 1).

(0,38) . (0,24) (0,24) ( . 0,14)

Х 1-Х

(0,62) (0,38)

В основе метода гармоничного менеджмента как элемента управленческой системы лежит теория традиционных «золотых пропорций»: части разной величины находятся в определенном соотношении друг с другом и с целым. Чем больше количество пропорций «золотого сечения», тем выше уровень и возможности развития. На рис. 1 хорошо видно, что происходит деление единичного отрезка в пропорции: 1/х = х/(1-х). Решение этого уравнения на первом этапе деления дает следующие пропорции: больший отрезок х « 0,62, а меньший 0,3 8; а на втором этапе деления 0,3 8 + 0,24 = 0,62 и 0,24 + 0,14 = 0,3 8. Именно такое деление обеспечивает в первую очередь устойчивость любой системы к воздействию внешних факторов и способность с наименьшими затратами (потерями) восстановить свое равновесие.

Известно, что «золотое сечение» проявляется в окружающем нас мире, в строении человеческого тела и в его физиологии, в биологии, в архитектуре, музыке, поэзии и т.д. Что касается использования пропорций «золотого сечения» в финансовой и экономической сферах, то на их основе разработаны волны Р. Элиота. Числа ряда Фибоначчи (как одна из теорий, опирающихся на «золотые пропорции») широко используются в техническом анализе на фондовых рынках, на валютном рынке FOREX, в частности, как инструмент прогнозирования цены и расчета уровней закрытия убыточной позиции.

Таким образом, если принять, что пропорции «золотого сечения» действительно являются высшим проявлением структурного совершенства, то соотношение 0,62 + 0,38 = 1,0 может рассматриваться в качестве универсального закона как на макро-, так и на микроуровнях отдельных стран, областей, предприятий3 для поиска ключей к оценке ситуаций и прогнозированию, а также к построению оптимальных экономических конструкций, обеспечивающих наибольшую эффективность работы и воспроизводства экономического целого за счет гармонизации структурирования его частей.

Предприятие, будучи сложным имущественно-хозяйственным комплексом, функционирует, осуществляя расходы и получая доходы, формируя в результате капитал и активы. Любая из этих характеристик имеет собственное строение. Если все эти элементы находятся в оптимальном соотношении, то можно говорить о гармонии и совершенстве.

Исследования, проведенные учеными, выявили, что иногда пропорции «золотого сечения» самопроизвольно и независимо от воли и желания руководителей стихийно обнаруживались как в пропорциях цен на ценовом рыночном диапазоне, так и в пропорциях между финансово-экономическими показателями предприятий. В тех организациях, где отмечались эти пропорции, в результате анализа выяснялось, что, во-первых, предприятия находятся в устойчивом равновесии в своих рыночных нишах; во-вторых, затраты на поддержание этого состояния устойчивости минимальны4. Например, как показывает практика, оптимальная структура затрат складывается из 50% производственной себестоимости, 30% расходов на реализацию и 20% администра- тивных затрат. Компании, которые уже применили метод системного управления бизнесом по технологии «золотого сечения», минимизировали на 15-20% затраты, увеличили на 10-20% производство и продажу товаров и услуг, а также улучшили на 10-15% качество обслуживания труда и на 30% ускорили оборачиваемость активов5. На основе «золотого сечения» получили развитие концепции в сфере управления рынком, гармоничного управления внутренними структурами фирмы (штатной структурой, структурой заработной платы, структурой финансово-экономических показателей)6. Однако пока открытым остается вопрос о проявлении гармоничности в строении баланса предприятия.

Состояние баланса, характеризуемое системой финансовых коэффициентов, отражает финансовое состояние предприятия и является результирующим и интегральным показателем всех произведенных операций. Наличие гармоничных пропорций в составных частях баланса означает определенные соотношения между разделами в пассиве и активе баланса, а также внутри самих разделов.

Прямое использование принципа «золотого сечения» возможно в том случае, если полностью соблюдается альтернативность отнесения элементов к той или иной части целого. Такое условие выполняется только в отношении пассива баланса, поскольку однозначно определен критерий собственника средств предприятия: собственные средства (раздел III баланса) или обязательства (разделы IV и V). Тогда соотношение собственного капитала (СК) и заемного капитала (ЗК) составляет 0,62 и 0,38 соответственно. Именно такое соотношение определяют границы финансовых коэффициентов, использующихся в традиционном финансовом анализе для оценки финансовой устойчивости предприятия: коэффициент финансовой напряженности (нормативное значение меньше 0,5); коэффициент автономии (значения больше 0,5); коэффициент самофинансирования (значения больше 1).

Использование «золотых пропорций» для пассива баланса позволяет не только гармонизировать соотношение двух частей пассива (капитала и обязательства), но и определить точные, оптимальные, а не интервальные нормативные значения для этих коэффициентов, которые полностью входят в предметные области неравенств, применяемые в традиционном финансовом анализе, а именно:

-

• для коэффициента финансовой напряженности оптимальным является значение 0,38;

-

• для коэффициента автономии — значение 0,62;

-

• для коэффициента самофинансирования — значение 1,6. Интересно, что это значение совпадает с коэффициентом «золотого сечения» (1:0,62 = 1,6129).

Прямое применение «золотых пропорций» для актива баланса (соотношение внеоборотных и оборотных активов в виде 0,3 8 + 0,62 = 1,0) невозможно, как нам представляется, по двум основаниям.

Во-первых, соотношение 0,62:0,38 невозможно однозначно считать универсальным в силу того, что на структуру активов большое влияние оказывают отраслевые факторы. Во-вторых, отсутствие четкой альтернативности отнесения тех или иных активов к одной из двух групп связано с несколькими причинами.

-

1. Использование критерия разделения активов по сроку использования, на наш взгляд, нельзя считать объективным признаком. Это некая условность, принимаемая в целях ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

-

2. Возможности учетной политики позволяют его нарушать в тех случаях, когда речь идет о выборе механизма воспроизводства, и вводится второй критерий — стоимость.

-

3. Элементы внеоборотных активов неоднородны по критерию аморти-зируемости, а все элементы актива — по форме (материальные активы, финансовые активы, затраты, расчеты).

В силу этого полученные результаты будут иметь скорее технический, а не качественный характер. Поэтому с целью идентификации количественных соотношений внеоборотных (ВОА) и оборотных активов (ОА), а также соотношений внутри оборотных активов был использован косвенный метод. Логика гармонизации заключалась в следующем.

-

а) . Баланс предприятия представляет собой одномоментное отражение величины источников формирования и состава имущества предприятия как единого имущественного комплекса, а принцип двойной записи обеспечивает равенство актива и пассива баланса.

-

б) . Устойчивое состояние финансов предприятия проявляется в достижении им финансовой устойчивости и платежеспособности, что предполагает необходимость определенного равновесия между частями актива и пассива баланса.

-

в) . Оптимальные пропорции, установленные в пассиве балансе, могут быть перенесены на актив баланса через показатели финансовой устойчивости, а на оборотные активы — через коэффициенты ликвидности.

Пошаговое применение этой логики дало следующие результаты.

-

1- й шаг. Условием финансовой устойчивости предприятия является, как известно, наличие собственных средств в обороте (СОС), те. их величина должна быть положительной:

СК-ВОА>0

Исходя из того, что оптимальная доля собственного капитала была определена равной 0,62, доля внеоборотных активов у финансово-устойчивого предприятия не может быть более 62%.

-

2- й шаг. В целях структурного распределения элементов оборотных активов использовалась система неравенств, составленных в соответствии с традиционными формулами коэффициентов ликвидности и решаемых в услови-

- ях заложенной оптимальной доли краткосрочных обязательств. При этом на данном этапе исследования возникли два допущения:

-

1. Весь заемный капитал, равный 38%, представлен краткосрочной задолженностью (КО). Тогда ее абсолютную величину можно представить в виде:

-

2. Известные методологии традиционного финансового анализа не обеспечивают единые рекомендуемые нормативные области определения коэффициентов ликвидности, что может, в том числе, отражать и отраслевую специфику бизнеса. В связи с этим для построения системы неравенств были приняты наиболее часто используемые средние значения интервалов.

КО = 0,3 8В, где В—валюта баланса.

В результате система неравенств имеет вид:

(Д+Цб) ДЗ Запасы

КО + КО + ко

J <д+цб) до

-

5 -І5-‘"ко"»1

(Д+Ц'б)

-ко- < °-5

где Д+Ц/б — денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;

Д/3 — дебиторская задолженность.

Неравенства решались относительно следующих неизвестных:

х — доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в валюте баланса;

-

у — доля дебиторской задолженности в валюте баланса;

-

z — доля запасов в валюте баланса.

В результате решения системы неравенств была определена следующая структура оборотных активов по отношению к балансу, которая обеспечивает устойчивость предприятия с позиции «золотого сечения»:

-

• доля наиболее ликвидных активов (х) не менее 7,6%, но не более 19%;

-

• доля дебиторской задолженности (у) не менее 19%, но не более 30,4%;

-

• доля запасов (z) не более 38%.

Полученные ограничения позволили увидеть определенные закономерности.

Результат решения неравенств выявил, что изменение долей элементов оборотных активов в валюте баланса находится в обратно пропорциональной зависимости друг от друга: при увеличении доли денежных средств и краткосрочных финансовых вложений происходит уменьшение доли дебиторской задолженности, и наоборот. Данная зависимость неслучайна и отражает результат ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности.

Из полученных интервалов ограничений видно, что доля запасов может варьировать от 0 до 3 8%. Однако реально на предприятии не могут полностью отсутствовать все виды запасов, те. с учетом отраслевой специализации в оборотных активах обязательно присутствует хотя бы один вид материальных оборотных активов (сырье и материалы, готовая продукция или товары для перепродажи). Это позволяет скорректировать нижний интервал коэффициента текущей ликвидности:

(Д+Цб) ДЭ Запасы

-

1 КО + КО + ко

Обращает на себя внимание тот факт, что в сумме максимальные и минимальные доли соответственно абсолютно и наиболее ликвидных активов составляют 3 8%, что соответствует максимальной доле запасов. Этой взаимосвязи во внутренней структуре оборотных активов можно найти абсолютно логичное объяснение с финансовой точки зрения: запасы должны финансироваться за счет как собственных средств, имеющихся в наличии и материализованных в виде денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, так и будущих поступлений от дебиторов, в текущем периоде покрываемых краткосрочными обязательствами (коммерческим и банковским кредитом). Данное соотношение является важным для обеспечения устойчивости предприятия с позиции организации денежного потока и эффективного функционирования оборотного капитала.

С учетом максимального значения доли запасов 38% общая доля оборотных активов составляет в результате 76%. Поскольку заемные средства, представлены в нашем допущении только краткосрочными обязательствами, это, несомненно, завысило требование к величине оборотных активов для обеспечения ликвидности предприятия. Но при отсутствии долгосрочных обязательств можно сказать, что оборотные активы с позиции «золотого сечения», должны составлять не более (или быть равны) 76%. Такая ситуация возможна, например, на малых предприятиях или на предприятиях, не ведущих инвестиционную деятельность с привлечением долгосрочных заемных средств. Но возможна и другая интерпретация: доля внеоборотных активов в таком случае не должна превышать 24% всех активов предприятия. И здесь в явном виде вновь проявляется принцип «золотого сечения» (рис. 1).

-

3-й шаг. На основе уже полученных нами результатов на основе «золотого сечения» была составлена другая система уравнений и неравенств с тем, чтобы уточнить соотношение внеоборотных и оборотных активов баланса.

Для этого были введены новые переменные: доля внеоборотных активов в структуре актива равна «а»; доля оборотных активов в структуре актива равна «Ь». Так как итог актива баланса принят за 1 (100%), тоа+Ь=1.

Поскольку основными элементами оборотных активов являются денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и запасы, то с учетом введенных ранее переменных: b= x+y+z. Учитывая, что ранее было определено, что доля внеоборотных активов не должна быть более 0,62, система равенств и неравенств будет иметь следующий вид:

a+b =1

a <0,62

b 0,76

x+y+z< 0,76

l-(x+y+z)<0,62.

Результаты решения данной системы: 0,24<а<0,62

0,38

Следовательно, применяя пропорции «золотого сечения» к бухгалтерскому балансу предприятия, можно говорить о том, что в целях обеспечения устойчивости организации необходимо, чтобы общая доля внеоборотных средств составляла от 24 до 62% в структуре актива, доля оборотных активов—от 3 8 до 76%.

В результате оптимальная структура баланса имеет вид (рис. 2):

|

Актив |

Пассив |

|

ВОА > 0,24 |

СК = 0,62 |

|

ОА < 0,76 |

|

|

КО = 0,38 |

|

|

Валюта = 1,0 |

Валюта = 1,0 |

Рис. 2. Модель гармоничной структуры баланса предприятия для случая отсутствия долгосрочных обязательств

В данной модели в структуру актива баланса заложена максимальная доля оборотных активов. В случае отсутствия долгосрочных обязательств максимум (3 8%) капитала будет вложено в собственные оборотные средства. Очевидно, что модель может иметь место не только для малых предприятий, у которых, как правило, отсутствуют долгосрочные обязательства, но и для предприятий, не являющихся фондоемкими.

Степень иммобилизации средств, отражающая отраслевые особенности предприятий, вписывается, на наш взгляд, в другие полученные пограничные области интервалов. Так, доля внеоборотных активов не должна в любом случае превышать 62%, а доля оборотных активов, соответственно, быть меньше 38%. Для таких предприятий модель устойчивого баланса будет иметь вид (рис . 3).

|

Актив |

Пассив |

|

4 ВОА < 0,62 *; ОА > 0,38 |

СК = 0,62 |

|

Все обязательства = 0,38 |

|

|

Валюта = 1,0 |

Валюта = 1,0 |

Рис. 3. Модель оптимальной структуры баланса предприятия с учетом отраслевых особенностей фондоемкости

В данной модели отражено требование к доле внеоборотных активов не превышать 62% валюты баланса. Для фондоемких предприятий вполне вероятно присутствие в пассиве баланса не только краткосрочных, но и долгосрочных обязательств, что снижает требование к величине оборотных активов и сдвигает пропорции в сторону преобладания внеоборотных активов.

Подводя итоги, можно отметить, что появившееся в последнее время направление — гармоничный менеджмент, основанный на упорядоченности и согласованности составных частей системы между собой и с внешними факторами, а также наличие в ее структуре пропорций «золотого сечения» — может быть положен в основу подхода, используемого в финансовом менеджменте в целом и в теории финансового анализа в первую очередь.

При определении оптимальных соотношений элементов актива и пассива баланса на данном этапе исследования использовалось несколько методов: прямое применение пропорций «золотого сечения» как самостоятельно, так и в сочетании с математическим аппаратом и логическим подходом. В результате были определены основные соотношения в балансе предприятия, обеспечивающие его устойчивость с позиции пропорций «золотого сечения». Однако принятые допущения, а также необходимость тщательной оценки влияния отраслевых особенностей на финансовые пропорции, присутствующие в балансе предприятия, обусловливают дальнейшие исследования.

Список литературы Использование принципа «золотого сечения» в гармонизации структуры баланса предприятия

- Иванус А.И. Код да Винчи в бизнесе или гармоничный менеджемент по Фибоначчи. М.: КомКнига, 2006. С. 4.

- Крючкова И.В. Структурирование экономики: действие закона золотого сечения. Институт эволюционной экономики, 2008. -[Электрон. ресурс]. http://iee.org.ua/ru/pub/p101>

- Власова Л. Магические числа бизнеса//Экономика и жизнь. 2006. № 37. С. 35-36.