Использование природного сорбента в птицеводстве

Автор: Шулепова Ольга Викторовна, Ковалева Ольга Викторовна, Санникова Наталья Владиславовна, Бочарова Анна Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты производственно-экспериментальных исследований по изучению использования подстилки из целлюлозосодержащего и природного компонента (диатомита) в составе подстилочного материала на птицефабриках для улучшения санитарного состояния и снижения отрицательного воздействия на окружающую среду. При использовании в качестве подстила модифицированного диатомита (1 см и 0,5 см)сокращается влажность подстила в сравнении с контролем (опилом) на 13,9 и 36,5 % соответственно. Использование 0,5 и 1 см диатомита в качестве подстила сокращает образование отхода в 2-3 раза соответственно. На основании представленных замеров концентрации содержания аммиака наилучший показатель составил во 2-й секции, где в качестве подстилки использовали диатомит слоем 1 см, разница с контрольной группой была заметна уже на 21-й день выращивания и составила 1,5 мг/м3 (68,2 %), в конце выращивания - 1,4 мг/м3 (43,75 %). По результатам исследований было определено количество образовавшегося помета после завершения эксперимента. Наибольшее снижение образования помета отмечено в 1-й секции по сравнению с контролем на 13 %. Лабораторные исследования подстилки показали, что в опытных группах с диатомитом в сравнении с контрольной группой в подстилке не обнаружены ооцисты эймерий, снижен рост общего микробного числа на 42,7-49,7 % и спор плесневых грибов на 41,7-83,3 %, этот факт подтверждает, что диатомит обладает адсорбирующими и противомикробными свойствами и участвует в обеззараживании подстилки от микробного загрязнения бактериями, грибками, простейшими. Использование подстилки из целлюлозосодержащего и природного компонента (модифицированного диатомита) в составе подстилающего материала на птицефабриках поможет снизить выбросы загрязняющих веществ, тем самым уменьшить парниковый эффект на уровне одной птицефабрики.

Птицеводство, диатомит, отходы, птицефабрика, подстилка, органика, нерудные ископаемые, загрязнение, экология

Короткий адрес: https://sciup.org/140295575

IDR: 140295575 | УДК: 631.95/502.55 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-6-131-140

Текст научной статьи Использование природного сорбента в птицеводстве

Введение. Птицеводство – одна из наиболее эффективных и динамичных отраслей животноводства. Преимуществами отрасли птицеводства являются более низкие по сравнению с другими видами мяса цены и высокое его качество (белое мясо с пониженным содержанием жира и высоким содержанием белка).

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в совокупности всех категорий птиц на 2018 г. имеется 643 средних и крупных птицефабрики, на которых содержится примерно 465,2 млн голов птиц [1–3].

Птицеводство Тюменской области представлено четырьмя птицефабриками: две птицефабрики яичного направления (общее поголовье – около 6 млн голов) и две – мясного направления (в том числе предприятие по выращиванию индеек-бройлеров с поголовьем 300 тыс. голов и кур-бройлеров с поголовьем 2,7 млн голов), основным сырьем для кормления птицы является ячмень и пшеница [4–7].

За 2020 г. поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях Тюменской области в сравнении с 2019 г. увеличилось на 93 тыс. головы, или на 1,1 %, производство яйца составило 1474,1 млн штук (-1,7 %), производство мяса птицы в живом весе – 63,0 тыс. тонн (-2,7 %).

Следует отметить, что птицефабрики относятся к предприятиям, выделяющим в окружающую среду значительное количество пыли, вредных газов и специфических запахов, а также на- капливающих большое количество отходов [8– 10]. В среднем, по экспертным оценкам, курица-несушка «производит» отходов около 170–190 г, мясная кура – 280–300, бройлер – 240–250, индейка – 420–450, гусь – 490–600, утка – 250– 420 г. При современных условиях содержания и выращивания домашней птицы от одной птицефабрики в 10 млн цыплят-бройлеров ежегодно поступает около 100 тыс. т помета и свыше 500 тыс. м3 сточных вод [11–13].

Согласно ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», куриный помет относится к отходам производства, так как образуется в результате производства птицеводческой продукции птицефабриками. Помет куриный свежий относится к 3-му классу опасности, помет куриный перепревший – к 4-му классу опасности [14].

Накапливаемый помет стал весьма значимым источником загрязнения окружающей среды, потому что для утилизации (под утилизацией понимается не уничтожение, а использование с выгодой) таких объемов помета крупные птицеводческие хозяйства часто не располагают даже самым простейшим оборудованием [15].

Многолетнее накапливание помета является причиной распространения инфекционных болезней, отчуждения из оборота плодородных пахотных земель, загрязнения поверхностных и грунтовых вод [16, 17].

Существующее загрязнение окружающей среды, основанное на данных мониторинга, вполне естественно вызывает серьезную тревогу у природоохранных органов за санитарноэкологическое благополучие территорий, где функционируют крупные птицефабрики [18]. Поэтому необходимы технологические и санитарно-технические мероприятия, способствующие уменьшению поступления загрязнителей в окружающую среду, то есть частные мероприятия, направленные на очистку, обеззараживание и дезодорацию воздуха [19–22].

Цель исследования – изучить использование подстилки из целлюлозосодержащего и природного компонента (диатомита) в составе подстилающего материала на птицефабриках для улучшения санитарного состояния и снижения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Материалы и методы. Производственноэкспериментальные исследования проводились на территории птицеводческого предприятия в рамках соглашения о сотрудничестве. Соглаше- ние заключено в целях эффективного взаимодействия сторон и создания условий для реализации научного проекта по комплексным исследованиям, разработки технологий и производства органо-минеральных смесей для повышения экологической безопасности агропродукции, увеличения продуктивности растениеводства, животноводства и птицеводства.

Эксперимент проводился в корпусе, в четырех секциях, с общим поголовьем 24000 голов (6000 голов в каждой секции). В качестве подстилочного материала для проведения испытаний в птичнике откормочного производства использовалось: диатомита – 6,6 м3 (3762 кг при плотности 0,570 кг/м3), опила 18,15 м3 (3630 кг) (табл.1).

Диатомит (диатомовые водоросли) – легкая тонкопористая кремневая осадочная горная порода, состоящая из опаловых створок диатомовых водорослей.

Опил – мелкие частицы древесины, возникающие как отходы деревообработки.

Таблица 1

Схема проведения опыта

|

Номер секции |

Группа |

Количество голов |

Программа опыта (в качестве подстилки используется) |

|

1 |

Опыт |

6000 |

Диатомит, слой 0,5 см, количество 1,65 м3 (940 кг) + опил, слой 2,5 см, количество 8,25 м3 (1650 кг) |

|

2 |

Опыт |

6000 |

Диатомит, слой 1 см, количество 3,3 м3 (1880 кг) |

|

3 |

Опыт |

6000 |

Диатомит, слой 0,5 см, количество 1,65 м3 (940 кг) |

|

4 |

Контроль |

6000 |

Опил по принятой технологии для данного периода года (слой 3 см), количество 9,9 м3 (1980 кг) |

Методика обработки и анализа экспериментальных данных:

-

1. Учет поголовья – ежедневно.

-

2. Замер концентрации аммиака – еженедельно.

-

3. Визуальная оценка состояния подстилочного материала, фотофиксация, взвешивание одинакового объема подстилки из каждой секции (начало и конец опыта).

-

4. Лабораторное исследование подстилки на влажность, микробиологические показатели: наличие спор плесневых грибков, наличие патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл), наличие ооцист эймерий; химические показатели (азот, фосфор, калий и др., тяжелые металлы) – 1 раз в конце опыта.

Результаты и их обсуждение. Микроклимат в птицеводческих помещениях – один из важных параметров, от которого зависит ветеринарное благополучие птицы, а значит, и все производственные и экономические показатели выращивания.

Наиболее сложными среди всех направлений птицеводства в отношении поддержания оптимального микроклимата являются бройлерные птичники. Это обусловлено как высокой плотностью посадки, так и наиболее интенсивным характером роста в развитии этой птицы. При повышенной влажности воздуха резко ухудшается состояние птицы, падает ее продуктивность. Высокая влажность вызывает порчу подстилки при напольном содержании и выво- дит из строя оборудование, ведет к быстрому износу и даже разрушению металлических и деревянных конструкций птичника. Как установлено многими исследованиями, оптимальной относительной влажностью воздуха в птичниках для кур является 60–70 %.

Особенно опасно для птицы сочетание высокой температуры и высокой относительной влажности воздуха, так как в этом случае влаго-содержание воздуха птичника приближается к максимальному (насыщенное состояние), теплосодержание воздуха – также к максимальному, теплообмен птицы с окружающей средой сводится к минимуму, у птицы наступает тепловой удар. При низкой относительной влажности (ниже 40–50 %) отмечаются респираторные заболевания птицы, повышенная запыленность воздуха. Особенно опасна низкая относительная влажность воздуха для молодняка птицы до месячного возраста, так как в этот период температуру воздуха в соответствии с нормативами приходится поддерживать на относительно высоком уровне (34–22 °С), а сочетание высоких температур и низкой относительной влажности воздуха ведет к пересыханию слизистых оболочек, повышенной жажде, респираторным заболеваниям, столь опасным для молодого организма птицы.

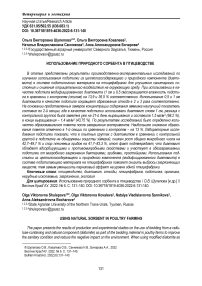

При использовании в качестве подстила модифицированного диатомита в количестве 1 и 0,5 см сокращается влажность подстила в сравнении с контролем (опилом) на 13,9 и 36,5 % соответственно, а также сокращается образование отхода в 2 и 3 раза соответственно (рис.1, 2).

67,45

68,1

63,12 51,03 52,73

65,3 69,0 68,2

1 секция 2 секция 3 секция 4 секция

■ начало эксперимента (22.07.2021 г.)

■ конец эксперимента (09.08.2021 г.)

-

■ начало эксперимента (20.07.2021 г.)

-

■ конец эксперимента (01.08.2021 г.)

1-я секция – диатомит (0,5 см) + опил (2,5 см); 2-я секция – диатомит (1 см); 3-я секция – диатомит (0,5 см); 4-я секция – опил (3 см) (контроль); на 2-й день эксперимента производили дополнительное увлажнение на 2 % во 2-й и 3-й секциях (запыленность учитывалась визуально)

Рис. 1. Показатели влажности в помещении, %

Рис. 2. Показатели влажности подстила, %

Но при этом наблюдается повышенная запыленность (рис. 3), поэтому необходимо при загрузке корпуса птицей дополнительное ув- лажнение подстила либо форма модифицированного диатомита должна быть в виде более крупной фракции или гранул.

Рис. 3. Запыленность (секция 2 – диатомит (1 см))

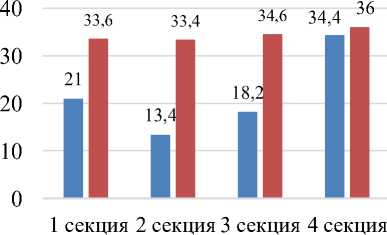

Большую часть времени иммунная система птицы может справиться со своей задачей. Но концентрация любой патогенной микрофлоры в птичнике возрастает по мере снижения уровня вентиляции. Ночью ситуация может стать критической, так как снаружи температура падает и воздухообмен снижается, увеличивая концентрацию патогенных микроорганизмов и аммиака. Сочетание роста возбудителей и высокой концентрации аммиака, как правило, подавляет иммунную систему птицы. Замеры фактической концентрации аммиака представлены на рисунке. 4.

■ возраст, 21 день

■ возраст, 28 дней

1-я секция – диатомит (0,5 см) + опил (2,5 см); 2-я секция – диатомит (1 см); 3-я секция – диатомит (0,5 см); 4-я секция – оопил (3 см) (контроль)

Рис. 4. Содержание аммиака, мг/м3

На основании представленных замеров концентрации содержания аммиака можно сделать вывод, что наилучший показатель был во 2-й секции, где в качестве подстилки использовали диатомит слоем 1 см, разница с контрольной группой была заметна уже на 21-й день выращивания и составила 1,5 мг/м3 (68,2 %), в конце выращивания – на 1,4 мг/м3 (43,75 %).

Аммиак образуется в результате разложения азотистых оснований помета бактериями. Для жизнедеятельности и размножения микроорга- низмов нужны определенные условия: оптимальная влажность и температура. Соответственно, управляя условиями обитания бактерий, можно управлять процессом образования аммиака. Регулировка температуры для этих целей не подходит, так как температурный режим птичника строго регламентирован.

Таким образом, регулировать процесс образования аммиака можно только контролируя влажность подстилки. При низкой влажности активность микроорганизмов также низкая (табл. 2).

Таблица 2

|

Номер секции |

Наличие ооцит эймерий |

Наличие спор плесневых грибков |

Наличие патогенных микроорганизмов (в т.ч. сальмонелл) |

Общее микробное число |

|

1 |

Не обнаружено |

2 000 000 |

Не обнаружено |

17 200 000 |

|

2 |

Не обнаружено |

6 000 000 |

Не обнаружено |

15 100 000 |

|

3 |

Не обнаружено |

7 000 000 |

Не обнаружено |

15 300 000 |

|

4 |

Обнаружены единичные |

12 000 000 |

Не обнаружено |

Более 30 000 000 |

Примечание : 1-я секция – диатомит (0,5 см) + опил (2,5 см); 2-я секция – диатомит (1 см); 3-я секция – диатомит (0,5 см); 4-я секция – опил (3 см) (контроль).

Результаты лабораторных исследований подстилки

Лабораторные исследования подстилки показали, что в опытных группах с диатомитом в сравнении с контрольной группой в подстилке не обнаружены ооцисты эймерий, снижен рост общего микробного числа на 42,7–49,7 % и спор плесневых грибов на 41,7–83,3 %, этот факт подтверждает, что диатомит обладает адсорбирующими и противомикробными свойствами и участвует в обеззараживании подстилки от микробного загрязнения бактериями, грибками, простейшими.

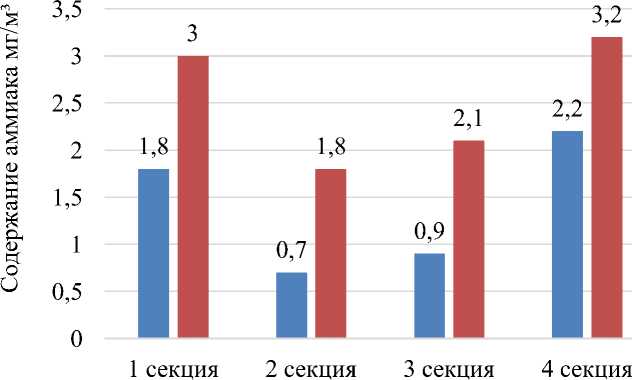

По результатам исследований было определено количество образовавшегося помета после завершения эксперимента (рис. 5). Наибольшее снижение образования помета отмечено в 1-й секции по сравнению с контролем на 13 %.

1-я секция – диатомит (0,5 см) + опил (2,5 см); 2-я секция – диатомит (1 см); 3-я секция – диатомит (0,5 см); 4-я секция – опил (3 см) (контроль)

Рис. 5. Количество образовавшихся отходов, т

Анализируя количество образования куриного помета, необходимо отметить, что при работе птицеводческих предприятий в атмосферный воздух попадает большое количество загрязняющих веществ, в том числе парниковых газов.

При количестве 6000 голов и образовании 9392 т помета куриного свежего (контроль) на птицефабрике за период проведения экспери- мента максимально разовый выброс загрязняющих веществ составил 39,8286121 г/с, годовой выброс составит 1250,03516 т/год (табл. 5) Годовой выброс основных парниковых газов, таких как углерода диоксид и метан, составит 1227,3089 и 20,47298 т/год соответственно. Выбросы аммиака составят 5,17175 т/год.

Таблица 3

|

Загрязняющее вещество |

Максимально разовый выброс, г/с |

Годовой выброс, т/г |

|

|

Код |

Наименование |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

303 |

Аммиак |

0,163995 |

5,17175 |

|

333 |

Дигидросульфид (сероводород) |

0,009048 |

0,285338 |

|

380 |

Углерода диоксид |

38,91771 |

1227,3089 |

|

410 |

Метан |

0,649194 |

20,47298 |

|

1052 |

Метанол (метиловый спирт) |

0,0065598 |

0,20687 |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1071 |

Гидроксибензол (фенол) |

0,000855 |

0,0269644 |

|

1246 |

Этилформиат |

0,0190008 |

0,599209 |

|

1314 |

Пропаналь (пропиональдегид) |

0,0075777 |

0,2389703 |

|

1531 |

Гексановая кислота |

0,0084825 |

0,267504 |

|

1707 |

Диметилсульфид |

0,0428649 |

1,351787 |

|

1715 |

Метантиол |

0,0000016 |

0,0000514 |

|

1849 |

Метиламин |

0,0029406 |

0,0927348 |

|

2603 |

Микроорганизмы |

0,0000042 |

0,0001325 |

|

2920 |

Пыль меховая |

0,0003782 |

0,0119266 |

Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

Использование подстилки из целлюлозосодержащего и природного компонента (модифицированного диатомита) в составе подстилающего материала на птицефабриках поможет снизить выбросы загрязняющих веществ.

Заключение. В настоящее время одной из самых серьезных (на уровне Тюменского региона) является проблема утилизации куриного помета, классифицируемого как отход III класса опасности. Помет является хорошим удобрением для большинства сельскохозяйственных культур, при этом отходы птицеводства отнесены к санитарно-опасным, поэтому необходимы исследования в направлении их переработки с целью получения высокоэффективных удобрений.

Предложенная (апробированная) технология, основанная на использовании абсорбирующей смеси из целлюлозосодержащего и природного компонента (модифицированного диатомита) в составе подстилающего материала на птицефабриках, позволит улучшить санитарное состояние птицеводческих предприятий и снизить их отрицательное воздействие на окружающую среду.

Список литературы Использование природного сорбента в птицеводстве

- Сидыганов Ю.Н., Онучин Е.М., Рыбаков П.А. Проблемы утилизации помета при клеточном содержании в индустриальном птицеводстве // Инновации и инвестиции. 2018. № 6. С. 216-220.

- Экологические проблемы животноводства (на примере крупных птицефабрик) / Н.Г. Рыбальский [и др.] // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2019. № 4 (160). С. 68-78.

- Шушунова Ю.В., Макарова М.А. Экологическая проблема птицефабрик // Modern Science. 2021. № 6-1. С. 63-66.

- Shulepova O.V., Opanasyuk I.V., Belkina R.I. Barley yield analysis in the Russian Federation [Анализ урожая ячменя в Российской Федерации] // Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, Volume 21, Issue 71-72, 31 December 2020, pp. 181-192. DOI: 2-s2.0-85099661564.

- Шулепова О.В., Татаркина Н.И. Кормовые качества и продуктивная ценность различных сортов ярового ячменя в зависимости от предпосевной обработки в условиях Западной Сибири // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2018. № 1. С. 50-58.

- Шулепова О.В. Санникова Н.В., Ковалева О.В. Оценка биохимического состава зерна различных сортов ярового ячменя в зависимости от предпосевной обработки в условиях лесостепной зоны Зауралья // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2021. № 1(64). С. 63-69.

- Шулепова О.В., Санникова Н.В., Ковалева О.В. Содержание протеина в зерне сортов ячменя под влиянием защитных и стимулирующих препаратов // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2020. № 2 (61). С. 83-86.

- Kovaleva O., Sannikova N., Ilyasov O. Content of heavy metals in the bottom sediments of the wastewater of the processing enterprise // E3s web of conferences: XXII international scientific conference energy management of municipal facilities and sustainable energy technologies (emmft-2020), Voronezh, 08-10 декабря 2020 года. Voronezh: EDP Sciences, 2021. P. 01009. DOI: 10.1051/e3sconf/202124401 009.

- Санникова Н.В., Шулепова О.В., Гаврюк А.И. Сельское хозяйство как источник загрязнения окружающей среды // АПК: инновационные технологии. 2020. № 3. С. 44-48.

- Малышкин Н.Г., Шулепова О.В. Охрана окружающей среды: учеб.-метод. пособие. Тюмень: Гос. аграр. ун-т Северного Зауралья, 2020. 206 с.

- Natural reserves of diatomite are as a component of organomineral fertilizers based on chicken manure / N. Sannikova [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Ussurijsk, 20-21 июня 2021 года. Ussurijsk, 2021. P. 032093. DOI: 10.1088/ 1755-1315/937/3/032093.

- Ковалева О.В., Санникова Н.В., Шулепова О.В. Уровень загрязненности сточных вод молокоперерабатывающих предприятий Тюменской области // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9. № 1(30). С. 4954. DOI: 10.24411/2309-4370-2020-11107.

- Санникова Н.В., Ковалева О.В., Шулепова О.В. Возможность применения пробиотических препаратов при очистке сточных вод перерабатывающих предприятий // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2020. № 2 (61). С. 79-83.

- Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов: Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 28.11.2017). М., 2017.

- Санникова Н.В. Анализ обращения с отходами производства в птицеводческой отрасли // Агропродовольственная политика России. 2017. № 9 (69). С. 78-82.

- Минерально-сырьевые ресурсы и отходы птицеводства для повышения плодородия почвы / Н.В. Санникова [и др.] // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2021. № 11 (196). С. 3-11. DOI: 10.33920/sel-05-2111-01.

- Игнатьев С.П. Негативное влияние отходов птицеводства на окружающую среду // Наука Удмуртии. 2019. № 4 (90). С. 41-43.

- Monitoring of reclaimed land in Tyumen Region / T.V. Simakova [et al.] // Espacios. 2018. Vol. 39. No 14. P. 22.

- Брюханова Е.С., Ушаков А.Г. Переработка отходов птицеводства в органоминеральные удобрения // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2011. № 6 (88). С. 33-34.

- Изменение агрофизических свойств серой лесной почвы под влиянием диатомита / И.М. Суханова [и др.] // Владимирский земледелец. 2020. № 3 (93). С. 34-37.

- Влияние типа модификации диатомита на его сорбционную способность / Д.Е. Бори-сков [и др.] // Инновационная техника и технология. 2019. № 3 (20). С. 68-74.

- Ковалева О.В., Бочарова А.А., Санникова Н.В. Рынок органоминеральных удобрений: состояние и перспективы // АПК: инновационные технологии. 2021. № 3. С. 14-18.