Использование промежуточной транспедикулярной фиксации при оскольчатых переломах позвонков переходного грудопоясничного отдела

Автор: Лихачев С.В., Островский В.В., Арсениевич В.Б., Зарецков В.В., Щаницын И.Н., Шульга А.Е.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 1 (51), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Короткосегментарная транспедикулярная фиксация (ТПФ) - стандарт хирургии повреждений переходного грудопоясничного отдела позвоночника. Недостаток этой методики - частое развитие нестабильности металлоконструкции (МК), сопровождающееся рецидивом деформации и боли. Известна промежуточная ТПФ, дополненная введением двух дополнительных винтов в поврежденный позвонок. Описания результатов ТПФ, дополненной одним промежуточным винтом, обеспечивающей возможность в дальнейшем осуществить корпородез без перемонтажа МК, в литературе нет. Методы. Проведён ретроспективный моноцентровой нерандомизированный анализ результатов хирургического лечения 109 пациентов (71 мужчина, 38 женщин) с переломами Th L1, L2 тип А3 (78) или А4 (31) по AOSpine. Возраст 36 (29; 43,5) лет. I группа - 58 пациентов со стандартной 4-винтовой ТПФ; группа II - 51 пациент, ТПФ с дополнительным введением одного винта в поврежденный позвонок. Оценивали динамику изменения интенсивности боли, выраженности кифоза, высоту передней колонны, нестабильность МК и потерю коррекции. На основании данных компьютерной томографии построены твердотельные компьютерные модели позвоночника и компоновок ТПФ. Проведено компьютерное биомеханическое моделирование системы кость-металлоконструкция. Моделировались варианты нагружений инструментируемой зоны, соответствующие физиологическим. Результаты. Группы больных сопоставимы по параметрам возраста и роста, распределение пациентов осуществлялось по уровню и типу повреждений, высоте передней колонны поврежденного позвонка, дефициту просвета позвоночного канала и интенсивности болевого синдрома. После операции значимые (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Перелом грудопоясничного переходного отдела позвоночника, короткосегментарная транспедикулярная фиксация, промежуточные винты

Короткий адрес: https://sciup.org/142238935

IDR: 142238935 | УДК: 611.711.1:617-089.844 | DOI: 10.17238/2226-2016-2023-1-25-35

Текст научной статьи Использование промежуточной транспедикулярной фиксации при оскольчатых переломах позвонков переходного грудопоясничного отдела

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Финансирование: исследование выполнено в рамках разработки темы «Оптимизация методик хирургической реконструкции при повреждениях и заболеваниях переходных отделов позвоночника с применением современных возможностей биомеханического моделирования», номер государственной регистрации НИОКР АААА-А17-1170707660038-0.

Этическая экспертиза. Пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании и дали согласие на обработку и публикацию клинического материала. Исследование одобрено этическим комитетом

THE USE OF INTERMEDIATE PEDICLE SCREW FIXATION IN BURST FRACTURES OF THETHORACOLUMBAR TRANSITION

SERGEY V. LIKHACHEV, VLADIMIR V. OSTROVSKIJ, VLADISLAV B. ARSENIEVICH, VLADIMIR V. ZARETSKOV, IVAN N. SHCHANITSYN, ALEKSEY E. SHULGA

Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, the Russian Federation Ministry of Healthcare, 410002, Saratov, Russia

Conflict of interests: the authors declare no conflict of interest

Funding: The study was carried out within the framework of the development of the topic "Optimization of surgical reconstruction techniques for injuries and diseases of the transitional spine using modern biomechanical modeling capabilities", state registration number of R&D AAAA17-1170707660038-0.

Введение. Переходный грудопоясничный отдел позвоночника включает в себя Th11, Th12, L1 и L2 позвонки. Терминологическое обособление этой зоны продиктовано особенностями ее биомеханики, обусловленной расположением между ригидным грудным и мобильным поясничным отделам, что и объясняет «концентрацию» повреждений на данном уровне. По литературным сведениям, до 70% костной травмы позвоночника составляют переломы и переломовывихи на уровне Th11-L2 позвоночно-двигательных сегментов [1-4]. На сегодняшний день оптимальная методика хирургической реконструкции при оскольчатых переломах позвонков переходного грудопоясничного отдела является предметом дискуссии. Поставленные цели (коррекция сегментарной деформации, репозиция фрагментов позвонка, декомпрессия структур позвоночного канала, стабильная на протяжении срока консолидации перелома или образования костно-металлического блока металлофиксация) могут быть достигнуты с использованием заднего, переднего или комбинированного хирургических доступов [5]. Большую распространенность получили техники спондилосинтеза, реализуемые из заднего доступа. Техническая доступность и малая травматичность в сочетании с удовлетворительными клиническими и рентгенологическими результатами послужила причиной широкой распространенности короткосегментарной транспедикулярной фиксации (КТПФ). Рядом авторов она рассматривается как «золотой стандарт» спондилосинтеза при тораколюмбарной травме. Основным недостатком КТПФ является значительный (до 50%) риск развития нестабильности металлоконструкции. Основным техническим приемом, позволяющим снизить риск миграции/фрагментации конструкции и потери коррекции, является дополнение КТПФ промежуточ- ными винтами, вводимыми в поврежденный позвонок. КТПФ с промежуточными винтами демонстрирует преимущества по сравнению со стандартной КТПФ.

Оценить стабильность спондилосинтеза возможно с использованием компьютерного биомеханического моделирования, основанного на методе конечных элементов. Сделать предварительный прогноз о результатах хирургической реконструкции на основании биомеханических свойств инструментированного позвоночника возможно на основании кадавр-эксперимента [6]. Более технологичным и современным методом определения стабильности металлофиксации, по мнению ряда авторов, является компьютерное биомеханическое моделирование. Валидность его относительно in vitro исследований подтверждена экспериментально [7]. Математической основой моделирования является метод конечных элементов – численный метод решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики. Метод широко используется для решения задач механики деформируемого твёрдого тела, в роли которого можно рассматривать и инструментированный позвоночник [8].

В доступных публикациях рассматривается вариант компоновки КТПФ с билатерально введенными в разрушенный позвонок винтами [9, 10]. Ее недостатком служит невозможность выполнить передний опорный корпородез без удаления промежуточных винтов при развитии в условиях ТПФ посттравматического остеонекроза тела позвонка. Таким образом, оптимизация компоновки КТПФ, дополненной промежуточными винтами, видится актуальным вопросом.

Цель исследования: сравнительный анализ клинических, интроскопических, биомеханических параметров эффективности применения различных вариантов компоновки короткосегментарных транспедикулярных систем у пациентов с оскольчатыми переломами позвонков переходного грудопоясничного отдела.

Материал и методы. По дизайну исследование ретроспективное моноцентровое нерандомизированное, серия случаев. Выполнен анализ результатов хирургического лечения 109 взрослых пациентов с компрессионно-оскольчатыми переломами Th12, L1, L2 позвонков (тип А3, А4 по классификации AOSpine). Операции выполнены одной бригадой хирургов в 2018-2021 гг. Показания к операции определялись согласно актуальным на момент госпитализации клиническим рекомендациям МЗ РФ по лечению пациентов с переломами грудных и поясничных позвонков. Критериями включения пациентов в исследование послужили возраст 18-65 лет, нормальная минеральная плотность костной ткани (Т критерий более -1 SD), тип одноуровневого повреждения Th12-L2 позвонков А3, А4 по классификации AOSpine.

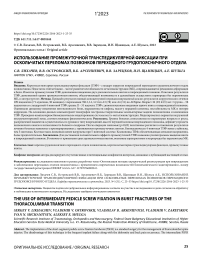

Включенных в исследование пациентов разделили на 2 клинические группы сообразно особенностям хирургического лечения: I группа – 58 пациентов, которым выполняли би-сегментарную 4-винтовую транспедикулярную фиксацию; II группа – 51 пациент, транспедикулярная фиксация у которых была дополнена введением одного транспедикулярного винта в поврежденный позвонок (рис. 1).

Рисунок 1. Рентгенограммы стандартной транспедикулярной фиксации и транспедикулярной фиксации, дополненной промежуточным винтом в прямой (А, В) и боковой (Б, Г) проекциях

Для объективной динамики состояния пациента и оценки результата спондилосинтеза использовали неврологический и клинический осмотры, регистрировали интенсивность болевого синдрома (визуально-аналоговая шкала ВАШ 10). Нарушение оси позвоночника, высоту передней опорной колонны поврежденного позвонка, выраженность дефицита просвета позвоночного канала (ДППК) оценивали по рентгенограммам в двух проекциях и компьютерной томографии (КТ), минеральную плотность костной ткани изучали с использованием рентгеновской денситометрии. Регистрировали развитие нестабильности металлоконструкции и наличие потери достигнутой интраоперационно коррекции посттравматической деформации.

Биомеханическое моделирование проводилось на базе кафедры математической теории упругости и биомеханики ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». Для проведения биомеханического моделирования были исследованы DICOM-файлы, полученные при компьютерной томографии грудопоясничного переходного отдела позвоночника. Исходные снимки КТ имели разрешение 512 на 512 пикселей, толщина среза 0,5 мм. Обработка данных компьютерной томографии (КТ) выполнена в программном комплексе Mimics. Далее твердотельная геометрическая компьютерная модель позвоночника создавалась в программном комплексе SolidWorks. Численное моделирование различных нагружений рассматриваемого сегмента позвоночника осуществлялось в конечно-элементном пакете Ansys.

С использованием полученных данных была построена трехмерная геометрическая модель позвоночника. В модель включали также ребра, межпозвонковые диски, фасеточные суставы и связки. Ткани позвонков, элементы транспедикулярной системы моделировались линейно-упругими материалами с изотропными и однородными свойствами. Все элементы позвоночника, кроме связок, моделировались трехмерными телами. Связки представлялись линейными одномерными элементами. Материалы элементов позвоночника являлись линейно-упругими, изотропными и однородными [11]. Связки позвоночника моделировались одномерными механическими элементами типа Spring, которые могут работать на растяжение и сжатие, при задании которых необходимо учитывать величину осевой жесткости. Жесткости связок брались из литературы [12], которые различаются в зависимости от сегмента позвоночника и от типа связки. Толщина кортикального слоя позвонков считалась равной 0,5 мм [13]. Фасеточные суставы задавались контактным условием, при котором коэффициент трения равен нулю. Трение в суставе не учитывалось; учитывались только передаваемые нормальные силы. Границы других тканей считались склеенными. Интерфейсы «кость-винт» моделировались как контактные элементы «поверхность-поверхность» для расчета контактной силы. С использованием построенных твердотельных трехмерных моделей переходных сегментов позвоночника с имплантатами и металлофиксациями созданы биомеханические модели. Проведены расчеты биомеханических моделей в системе Ansys Workbench под действием осевой нагрузки, а также изгибающих и скручивающих моментов.

В соответствии с таблицей 1 были заданы механические свойства тканей позвоночного столба, имплантатов и метал-лофиксаторов.

Для моделирования осевой нагрузки к замыкательной пластине верхнего позвонка прикладывали силу, моделирующую вес тела человека, величиной 600 Н. Моделировались несколько нагружений инструментируемой зоны позвоночника: сгибание, ротационный поворот, разгибание, наклон вправо, наклон влево (величиной 7,5 Н*м) [14]. На нижнюю замыкательную пластинку нижнего позвонка накладывали ограничение по перемещениям. Для моделирования падения с высоты роста человека, прикладываемая к моделям компрессионная нагрузка увеличивалась до 1200 Н. Имплантаты и металлофиксаторы изготовлены из титанового сплава, предел текучести которого составляет 550 МПа. В результате моделирования были рассчитаны поля напряжений и перемещений. Анализировали эквивалентные напряжения в позвонках: в губчатой и кортикальной кости. Решение задачи биомеханики о воздействии внешних нагрузок на сегмент позвоночника вместе с установленными системами фиксации выполнялось также численно методом конечных элементов с автоматической генерацией сетки в системе Ansys. Анализировали стабильность систем фиксации, а также величины нагрузок, стратегия построения сетки была разработана для криволинейной границы элемента и, таким образом, позволила избежать резких разрывов, вызывающих нереально высокую концентрацию напряжений. Используя соотношение сторон и проверку Якобиана, все элементы находились в допустимых пределах искажения, чтобы максимизировать точность наших результатов. Сетку моделей составляли десятиузловые тетраэдрические твердые элементы. В среднем окончательные сетки двух моделей состояли примерно из 231 000 элементов и 340 000 узлов. Для точности моделирования выполнялось измельчение сетки до тех пор, пока не была достигнута превосходная монотонная сходимость с разницей в общей энергии деформации < 5%. Нелинейный алгоритм с формулой большой деформации и прямым разреженным решателем был использован в программе Simulation Ed. 2018 (Корпорация SolidWorks, Конкорд, Массачусетс, США).

Таблица 1

Механические свойства тканей позвоночного столба и имплантатов

|

Материал |

Модуль Юнга, МПа |

Коэффициент Пуассона |

Продольная жесткость, Н/мм |

|

Кортикальный слой кости |

12000 |

0,3 |

- |

|

Губчатый слой кости |

100 |

0,2 |

- |

|

Межпозвонковый диск |

24 |

0,49 |

- |

|

Фасеточный сустав |

10 |

0,4 |

- |

|

Межпоперечная связка |

- |

- |

50 |

|

Межостистая связка |

- |

- |

9,8 |

|

Надостистая связка |

- |

- |

20 |

|

Титановый сплав |

112000 |

0,3 |

- |

Статистические методы исследования. При статистической обработке данных использовали программные продукты Microsoft Excel 2010 и SPSS 21.0 (США). Для выбора методов описательной и аналитической статистики проводили оценку нормальности распределения по критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Распределение большинства количественных параметров не соответствовало нормальному. С учетом малого объема выборки и ненормального распределения большинства изучаемых параметров было принято решение об использовании методов непараметрической статистики.

Количественные данные представлены как медиана и квартили, Me [Q1; Q3]; качественные признаки – в абсолютных значениях и процентах. Анализ различий между группами по количественным признакам проводили с использованием U-критерия Манна-Уитни (для двух групп, двухсторонний тест). К количественным данным в случае связанных выборок применяли парный критерий знаковых рангов Вилкоксона (для двух групп). Сравнение групп по качественным признакам проводили путем оценки таблиц сопряженности и расчета критерия χ². При числе наблюдений в ячейках таблицы менее 5 использовали точный критерий Фишера (двухсторонний тест). Различия считали статистически значимыми при р<0,05 для всех методов.

Результаты. Общая характеристика вошедших в исследование пациентов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Общая характеристика пациентов

|

Параметры пациентов до операции (n=109) |

|

|

Пол |

|

|

Мужчины |

71 |

|

Женщины |

38 |

|

Возраст |

36 (29; 43,5) |

|

Рост |

172 (165; 180) |

|

Вес |

76 (70-87) |

|

Уровень повреждения n (%) |

|

|

Th12 |

58 (53,2) |

|

L1 |

42 (38,5) |

|

L2 |

9 (8,3) |

|

Тип повреждения n (%) |

|

|

А3 |

78 (71,6) |

|

А4 |

31 (28,4) |

|

Сроки с момента травмы |

19 (12; 21) |

|

Высота передней колонны позвонка, мм |

17 (15; 19) |

|

Сегментарная кифотическая деформация, º |

8 (2; 22) |

|

ДППК,% |

0 (0; 12,5) |

|

ВАШ |

7 (6; 8) |

Предоперационный анализ исходных клинических и интроско-пических данных обеих групп пациентов представлен в таблице 3.

Таблица 3

Анализ исходных параметров пациентов

|

Предоперационные данные пациентов групп исследования |

Группа I |

Группа II |

p-значение |

|

Пол |

|||

|

Мужчины |

31 |

40 |

0,006 |

|

Женщины |

27 |

11 |

0,006 |

|

Возраст |

38,5 (28; 42) |

32 (29; 45) |

0,768 |

|

Рост |

167 (165; 178) |

175 (167; 180) |

0,064 |

|

Вес |

72 (68,7; 82) |

79 (71; 87) |

0,017 |

|

Уровень повреждения n (%) |

|||

|

Th12 |

33 |

25 |

0,116 |

|

L1 |

18 |

24 |

0,116 |

|

L2 |

7 |

2 |

0,116 |

|

Тип повреждения n (%) |

|||

|

А3 |

46 (79%) |

32 (62%) |

0,056 |

|

А4 |

12 (21%) |

19 (38%) |

0,056 |

|

Сроки с момента травмы |

19 (14; 22) |

14 (7; 20) |

0,016 |

|

Высота передней колонны позвонка, мм |

18 (17; 18) |

17 (15; 18) |

0,167 |

|

Сегментарная кифотическая деформация, º |

8 (3; 23) |

3 (2; 21) |

0,01 |

|

ДППК,% |

0 (0; 8,7) |

0 (0; 20) |

0,733 |

|

ВАШ |

7 (6; 8) |

7 (6; 8) |

0,568 |

Средний возраст пациентов – 36 (29; 43,5) лет. Среди исследуемых преобладали мужчины – 71 человек (65%). По уровню повреждения и морфологии повреждения преобладали неполные взрывные переломы (А3 – 71,6%) Th12 (53,2%) позвонка.

Предоперационный анализ исходных данных групп больных показал сопоставимость параметров возраста, роста, распределения пациентов по уровню и типу повреждений, высоте передней колонны поврежденного позвонка, дефициту просвета позвоночного канала и интенсивности вертеброгенного болевого синдрома. Обращает на себя внимание наличие статистически значимых различий между группами пациентов по половому составу, весу, срокам, прошедшим от момента травмы до операции и выраженности кифотической деформации. Разница по данным параметрам обусловлена, по всей видимости, стремлением осуществить более стабильную фиксацию у пациентов большей массы, которыми, как правило, были мужчины. Медианы сроков с момента травмы (I группа – 19 суток, II группа – 14 суток) и кифотической деформации (I группа – 8º, II группа – 3º), несмотря на статистически значимые отличия, не предполагают изменения алгоритма проведения хирургической реконструкции.

Послеоперационные данные пациентов групп исследования представлены в таблице 4. После выполнения вмешательства статистически значимые позитивные результаты лечения больных, прооперированных с применением промежуточных винтов, были выявлены в отношении увеличения высоты передней колонны тела позвонка, интенсивности болевого синдрома в сроки 2-12 месяцев после операции, частоты развития нестабильности металлоконструкции (у 50% пациентов I группы, 9,8% пациентов II группы).

Развившийся в послеоперационным периоде посттравматический остеонекроз тела поврежденного позвонка послужил показанием к выполнению переднего опорного корпородеза имплантатом MESH у 15 (26%) пациентов I группы и 13 (25%) пациентов II группы. При этом второй этап хирургического лечения у 9 из 15 пациентов I группы выполнялся на фоне нестабильности металлоконструкции и включал в себя ревизионный транспедикулярный спондилосинтез.

Таблица 4

Послеоперационные параметры пациентов групп исследования

|

Послеоперационные данные пациентов групп исследования |

Группа I |

Группа II |

p-значение |

|

Продолжительность операции, мин |

65 (65; 70) |

75 (65; 80) |

0,003 |

|

Кровопотеря, мл |

150 (150; 150) |

150 (150; 200) |

0,002 |

|

Высота передней колонны позвонка, мм, п/о |

22 (18,7; 24) |

26 (24; 28) |

<0,001 |

|

Сегментарная кифотическая деформация, п/оº |

3 (2; 9) |

2 (2; 9) |

0,363 |

|

ДППК,% п/о |

0 (0; 7,5) |

0 (0; 10) |

0,737 |

|

ВАШ 7 дней п/о |

3 (3; 4) |

4 (3; 4) |

0,73 |

|

ВАШ 2 месяца п/о |

3 (2; 3) |

2 (2; 3) |

0,006 |

|

ВАШ 6 месяцев п/о |

4 (3; 5) |

1 (1; 3) |

<0,001 |

|

ВАШ 12 месяцев п/о |

3 (2; 4) |

1 (1; 2) |

<0,001 |

|

Нестабильность м/к |

29 (50%) |

5 (9,8%) |

<0,001 |

|

Потеря коррекции |

18 (31%) |

5 (9,8%) |

0,004 |

|

Отсроченный опорный корпородез |

15 |

13 |

0,965 |

Также проведен корреляционный анализ зависимости риска развития нестабильности металлоконструкции от исходной морфологии перелома. В I группе пациентов при взрывном переломе позвонка (А4) ОШ (95%ДИ) = 17 (2,0-144,1). При этом в отношении пациентов II группы связи риска развития нестабильности МК с типом перелома не выявлено, что свидетельствует о значительном снижении риска развития нестабильности МК при использовании промежуточной транспедикулярной фиксации.

Было выполнено биомеханическое моделирование двух вариантов транспедикулярной фиксации:

☐Фиксация в сегментах Th12 – L2. Транспедикулярная система с 4 винтами, введенными в смежные с поврежденными позвонки (рис. 1 А, Б);

☐Фиксация в сегментах Th12 – L2. Транспедикулярная система с 4 винтами, введенными в смежные с поврежденными позвонки и дополненная одним «промежуточным» транспедикулярным винтом, введенными в поврежденный позвонок (рис. 1 В, Г);

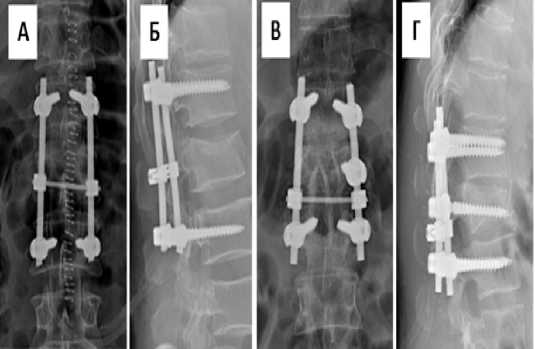

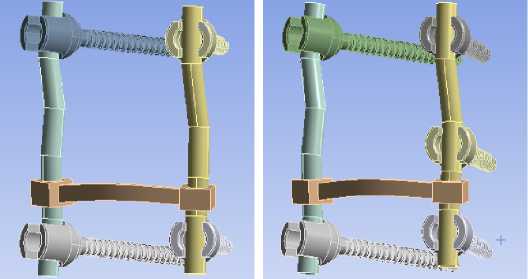

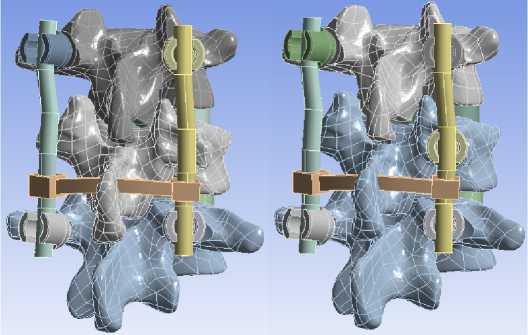

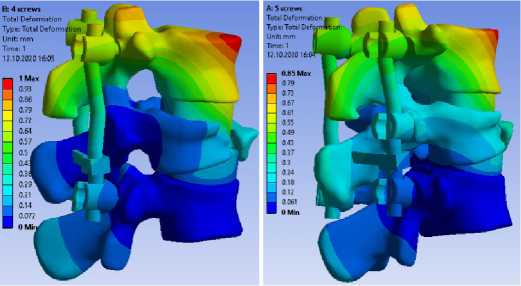

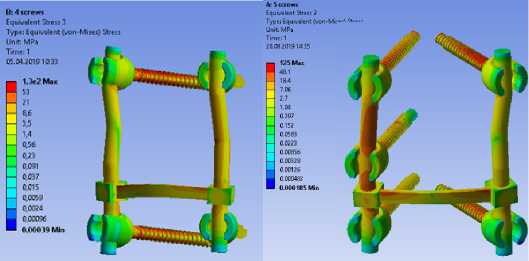

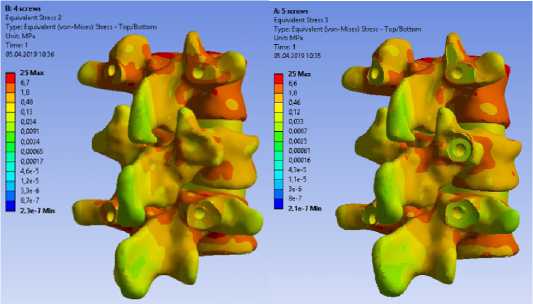

На рисунке 2 и 3 представлены трехмерные модели двух вариантов компоновки КТПФ. Результаты моделирования для расчёта полей напряжений и перемещений представлены на рисунках 4-6.

Рисунок 2. Трехмерные модели КТПФ без промежуточных винтов и с одним винтом

Рисунок 3. Модели КТПФ без промежуточных винтов и с одним промежуточным винтом

Рисунок 4. Перемещения в модели при наклоне вперед без промежуточных винтов, с одним винтом

Рисунок 5. Поля эквивалентных напряжений в имплантатах при наклоне вперед в моделях без промежуточных винтов, с одним винтом

Рисунок 6. Поля эквивалентных напряжений в костной ткани при наклоне вперед в моделях без промежуточных винтов, с одним винтом

Результаты расчетов для всех вариантов нагружения и систем фиксации представлены в таблицах 5-7. В таблицы сведены напряжения в винтах и позвонках. В каждом из рассмотренных случаев напряжения не превышали критических значений, которые могут разрушить костную ткань позвонков и фиксаторов. Однако, учитывая сроки фиксации и количество циклов приложения нагрузок, меньшие напряжения более предпочтительны.

Таблица 5

Максимальные перемещения в моделях (мм)

|

Вариант ТПФ |

Наклон вперед |

Поворот |

Наклон назад |

Наклон вправо |

Наклон влево |

|

ТПФ без про-межут. винтов |

1,0 |

1,0 |

0,7 |

0,8 |

0,6 |

|

ТПФ 1 промежуточный винт |

1,0 |

1,0 |

0,7 |

0,5 |

0,6 |

Таблица 6

Максимальные напряжения в транспедикулярной конструкции (МПа)

|

Вариант ТПФ |

Наклон вперед |

Поворот |

Наклон назад |

Наклон вправо |

Наклон влево |

|

ТПФ без про-межут. винтов |

170 |

390 |

160 |

260 |

190 |

|

ТПФ 1 промежуточный винт |

130 |

300 |

150 |

200 |

170 |

Таблица 7

Максимальные напряжения в костных структурах (МПа)

|

Вариант ТПФ |

Наклон вперед |

Поворот |

Наклон назад |

Наклон вправо |

Наклон влево |

|

ТПФ без промежут. винтов |

25 |

25 |

40 |

40 |

45 |

|

ТПФ 1 промежуточный винт |

20 |

21 |

31 |

30 |

24 |

С точки зрения биомеханики напряжения в 5-винто-вой системе фиксации на 18% меньше, чем в 4-винтовой. Костная ткань позвонков в условиях 5-винтовой системы на 26% менее нагружена, чем при 5-винтовой. Максимальные перемещения в системе кость-металлоконструкция не отличались.

Обсуждение. Выбор оптимальной тактики хирургического лечения пациентов с повреждениями переходного грудопоясничного отдела позвоночника представляют собой сложную задачу. Учитывая возрастной состав больных с повреждениями данной локализации, приоритетной задачей является скорейшее их возвращение к трудовой деятельности. Для этого важна максимальная первичная стабильность имплантируемой системы фиксации.

Ряд авторов описывают удовлетворительные результаты консервативного лечения тораколюмбарной травмы. Дискомфорт от ношения корсета, недостаточную стабильность внешней фиксации, развитие контрактур и атрофии мышц можно считать контраргументами для использования корсетотерапии при оскольчатых переломах у пациентов трудоспособного возраста. «Золотым стандартом» можно считать металлоспондилосин-тез. На выбор тактики оперативного лечения у пациентов с повреждениями грудопоясничного перехода влияют параметры минеральной плотности костной ткани, выраженности посттравматической кифотической деформации и дефицита просвета позвоночного канала. Известны положительные стороны изолированного переднего [15, 16] и заднего [17] спондилосинтеза, а также комбинированной методики. Большей травматичности прямой хирургической реконструкции тела позвонка в сочетании с фиксацией короткосегментарной стержневой системы исключительно из вентрального хирургического доступа в ряде публикаций противопоставляется полисегментарная транспедикулярная фиксация в свою очередь несущая в себе повышенный риск развития синдрома смежного сегмента. Традиционная же короткосегментарная транспедикулярная фиксация, среди положительных свойств которой является минимальное воздействие на биомеханику позвоночника и низкая травматичность, сопровождается высокой (до 50% случаев) частотой развития нестабильности металлоконструкции [18]. В поиске методики, лишенной недостатков стандартной КТПФ, предлагается КТПФ, дополненная транспедикулярными винтами, введенными в поврежденный позвонок билатерально [19, 20]. Клинические и биомеханические исследования при этом демонстрируют при этом большую стабильность шестивинтовой системы при репозиционных возможностях, что сопоставимо с полисегментарной транспедикулярной системой [21]. Полученные нами результаты клинико-биомеханического исследования согласуются с уже опубликованными. Дополнительные винты более равномерно распределяют нагрузку на элементы транспедикулярной системы, снижая тем самым риск фрагментации ее винтов и стержней. Изгибающее воздействие на стержень вследствие оказываемой на него нагрузки более выражен в 4-винтовой КТПФ нежели в 6-и винтовой. Norton R. et al. (2014) связывает это с меньшими участками свободных стержней между винтами, основываясь на результатах эксперимента на трупном материале [22]. По мнению Xiong C. et al (2020) применение стандартной короткосегментарной транспедикулярной системы с промежуточными винтами, несмотря на ее эффективность при коррекции кифотической деформации, не обеспечивает адекватной стабильности передней опорной колонны поврежденного позвонка. Автор предлагает вводить промежуточные полиаксиальные винты при переломах типа B по Denis (соответствует перелому тип А3 по классификации AOSpine в сохранную нижнюю часть тела по траектории, обеспечивающей реклинацию поврежденного позвонка, применяя термин intermediate inclined-angle poliaxial screw [23]. Подобной траекторией обеспечивается возможность ввести винт большей длинны чем при его введении параллельно замыкательным пластинкам, что увеличивает стойкость к «вырывающей нагрузке». Кроме того, описывая формирование дефицита объема губчатой кости, формирующегося после рекли-нации тела поврежденного позвонка (eggshell deformation), автор считает введение винта вне потенциально неопороспособной зоны залогом сохранения стабильности системы. В литературе описаны методики хирургической реконструкции подобного дефекта тела позвонка. Пластика дефекта кости возможна полиметилметакрилатом и кальций-фосфатным цементом [24]. Мнения об эффективности дополнения стандартной ТПФ введением композита в поврежденный позвонок полярны. В качестве преимуществ приводится первично-стабильная фиксация фрагментов позвонка, в качестве недостатков – риск выхода полимера в позвоночный канал, а также биомеханически сомнительное преимущество в стабильности системы кость-металлоконструкции введением в поврежденное тело цемента. Биомеханическое исследование Elmasry L. et al (2018), основанное на методе конечных элементов, не выявило большей стабильности системы кость-транспедикулярная система, дополненной кифопластикой поврежденного позвонка, по сравнению с изолированным применением ТПФ [25]. Это связано с частично сохраняющейся подвижностью в пределах зоны спондилосинтеза за счет интактных межпозвонковых дисков.

Также описана комбинация промежуточной транспедикулярной фиксации с пластикой дефекта кости кальций-сульфатным костным цементом. Биомеханическое исследование, проведенное Liao JC et al. (2017), демонстрирует преимущество комбинированной методики перед другими вариантами транспедикулярной фиксации в отношении меньших напряжений в элементах металлоконструкции [10].

Выполнение отсроченного опорного корпородеза при нарушении опороспособности тела позвонка вследствие формирования «eggshell»-деформации или посттравматического остеонекроза является стандартным решением для профилактики нестабильности металлоконструкции, рецидива посттравматической деформации и реколлапса – тела позвонка [26]. Описано развитие посттравматического остеонекроза с последующей потерей коррекции посттравматической деформации в условиях промежуточной транспедикулярной фиксации. Авторы отмечают, что подобное осложнение встречается в 3 раза чаще у пациентов с ожирением. Представленный в нашей работе вариант компоновки транспедикулярной фиксации с использованием одного введенного в поврежденный позвонок транспедикулярного винта позволяет выполнить при необходимости субтотальную резекцию тела поврежденного позвонка и передний опорный корпородез. Кроме того, данная компоновка не препятствует реализации известных малоинвазивных методик пластики костного дефекта из унилатерального транспедикулярного доступа [27-29].

При анализе параметров сегментарной кифотической деформации обращает на себя внимание ее минимальная выраженность у обеих групп пациентов в дооперационном периоде. Связано это, по всей видимости, с тем фактом, что все пациенты в наш стационар были переведены из учреждений, куда поступили непосредственно после травмы через 19 (14; 22) – 14 (7; 20) суток с момента травмы и получали консервативное лечение включающее реклинацию в гамаке. При этом обе применяемые компоновки транспедикулярной системы позволили имеющуюся остаточную посттравматическую деформацию полностью устранить. В отношении реклинации тела поврежденного позвонка использование промежуточного винта играет положительную роль, что отражается в статистически значимо большей высоте передних отделов тела позвонка. Динамика выраженности вертеброгенного болевого синдрома в послеоперационном периоде демонстрирует преимущество использования модернизированной методики транспедикулярного спондилосинтеза: значимо меньшую боль испытывают пациенты II группы уже через 2 месяца после операции. Спустя полгода после вмешательства в I группе больных отмечается прогрессирование болевого синдрома, связанное с развитием к этому моменту у 50% оперированных нестабильности металлоконструкции и потери коррекции, тогда как во II группе наблюдается стойкий выраженный анталгический эффект. Частота развития несостоятельности фиксации в I группе пациентов составляет 50% и соответствует таковой в ряде доступных публикаций [18, 23, 30, 31].

Биомеханические исследования демонстрируют преимущества применения промежуточной транспедикулярной фиксации [9, 20, 32-34]. Обобщение существующей информации о КТПФ приведено в метаанализе Kapoen C. et al (2020). Описаны биомеханические и клинические преимущества 6-винтовой транспедикулярной фиксации в отношении лучшей коррекции кифотической деформации, стабильности конструкции и анталгического эффекта [35].

Принимая во внимание полученные в нашем исследовании данные биомеханического моделирования, можно сказать о достаточной стабильности обоих вариантов транспедикулярной фиксации при однократном нагружении, исключающей разрушение системы кость-металлоконструкция. При этом в 5-и винтовой системе зарегистрированы значения напряжений и перемещений ниже, нежели в 4-х винтовой. Сопоставление полученных биомеханических параметров и клинической составляющей работы позволяют сделать вывод о проявлении биомеханических преимуществ 5-и винтовой ТПФ при продолжительных нагрузках. Таким образом, стабильность у 5-ти винтовой фиксации достаточно высокая. Из этого можно сделать вывод, что для достижения клинически значимого положительного эффекта промежуточной транспедикулярной фиксации достаточно унилатерального введения винта в поврежденный позвонок. При этом, в отличие от ставшей уже стандартной практики применения двух промежуточных винтов, сохра- няется возможность резекции тела поврежденного позвонка и выполнения опорного корпородеза без перемонтажа транспедикулярной системы. Также использование унилатеральной промежуточной транспедикулярной фиксации возможно у пациентов, опорный корпородез у которых противопоказан в связи с тяжелой политравмой или соматической патологией.

Заключение. Использование промежуточной транспедикулярной фиксации в 5-и винтовой компоновке позволяет значимо снизить риск развития нестабильности металлоконструкции, что обеспечивает стойкий анталгический эффект и сохранение достигнутой интраоперационно коррекции сегментарной кифотической деформации и реклинации тела позвонка. 5-вин-товая компоновка короткосегментарной транспедикулярной системы не препятствует выполнению переднего опорного корпородеза. Результаты биомеханического моделирования подтверждают итоги клинического исследования, что позволяет учитывать его как один из аргументов в пользу выбора той или иной компоновки металлоконструкции при предоперационном планировании.

Этическая экспертиза. Пациенты дали согласие на обработку и публикацию персональных данных. Проведение исследования одобрено решением локального этического комитета.

Список литературы Использование промежуточной транспедикулярной фиксации при оскольчатых переломах позвонков переходного грудопоясничного отдела

- Leucht P., Fischer K., Muhr G., Mueller E.J. Epidemiology of traumatic spine fractures. Injury. 2009;40(2):166-72. DOI: 10.1016/j.injury.2008.06.040

- Tian Y., Zhu Y., Yin B., Zhang F., Liu B., Chen W., Zhang Y. Age- and gender-specific clinical characteristics of acute adult spine fractures in China. Int Orthop. 2016;40(2):347-53. DOI: 10.1007/s00264-015-3025-y

- Лихачев С.В., Зарецков В.В., Шульга А.Е., Грамма С.А., Щаницын И.Н., Бажанов С.П., Зарецков А.В., Донник А.М. Повреждения переходного грудопоясничного отдела позвоночника: библиометрический анализ англоязычной литературы. Хирургия позвоночника. 2018;15(4): 52-69. [Likhachev S.V., Zaretskov V.V., Shulga A.E., Gramma S.A., Shchanitsyn I.N., Bazhanov S.P., Zaretskov A.V., Donnik A.M. Injuries to the thoracolumbar junction: bibliometric analysis of English-language literature. Hirurgiâ pozvonočnika (Spine Surgery). 2018;15(4):52-69. In Russian]. DOI: 10.14531/ss2018.4.52–69

- Rosenthal B.D., Boody B.S., Jenkins T.J., Hsu W.K., Patel A.A., Savage J.W. Thoracolumbar Burst Fractures. Clin Spine Surg. 2018;31(4):143-151. DOI: 10.1097/BSD.0000000000000634

- Афаунов А.А., Чайкин Н.С. Анализ технических вариантов декомпрессивно-стабилизирующих операций при повреждениях нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника: систематический обзор литературы. Хирургия позвоночника. 2022;19(3):22-37. [Afaunov A.A., Chaikin N.S. Analysis of technical options for decompression and stabilization surgery for injuries of the lower thoracic and lumbar spine: a systematic review of the literature. Hirurgiâ pozvonočnika (Spine Surgery). 2022;19(3):22-37. In Russian] DOI: 10.14531/ss2022.3.22-37

- McDonnell M., Shah K.N., Paller D.J., Thakur N.A., Koruprolu S., Palumbo M.A., Daniels A.H. Biomechanical Analysis of Pedicle Screw Fixation for Thoracolumbar Burst Fractures. Orthopedics. 2016;39(3):514-518. DOI: 10.3928/01477447-20160427-09

- Couvertier M., Germaneau A., Saget M., Dupré J.C., Doumalin P., Brémand F., Hesser F., Brèque C., Roulaud M., Monlezun O., Vendeuvre T., Rigoard P. Biomechanical analysis of the thoracolumbar spine under physiological loadings: Experimental motion data corridors for validation of finite element models. Proc Inst Mech Eng H. 2017; 231(10):975-981. DOI: 10.1177/0954411917719740

- Wang H., Zhao Y., Mo Z., Han J., Chen Y., Yu H., Wang Q., Liu J., Li C., Zhou Y., Xiang L. Comparison of short-segment monoaxial and polyaxial pedicle screw fixation combined with intermediate screws in traumatic thoracolumbar fractures: a finite element study and clinical radiographic review. Clinics (Sao Paulo). 2017;72(10):609-617. DOI: 10.6061/clinics/2017(10)04

- Bolesta M.J., Caron T., Chinthakunta S.R., Vazifeh P.N., Khalil S. Pedicle screw instrumentation of thoracolumbar burst fractures: Biomechanical evaluation of screw configuration with pedicle screws at the level of the fracture. Int J Spine Surg. 2012;6:200-5. DOI: 10.1016/j.ijsp.2012.09.002

- Liao J.C., Chen W.P., Wang H. Treatment of thoracolumbar burst fractures by short-segment pedicle screw fixation using a combination of two additional pedicle screws and vertebroplasty at the level of the fracture: a finite element analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2017;18(1):262. DOI: 10.1186/s12891-017-1623-0

- Донник А.М., Иванов Д.В., Коссович Л.Ю., Левченко К.К., Киреев С.И., Морозов К.М., Островский Н.В., Зарецков В.В., Лихачев С.В. Создание трехмерных твердотельных моделей позвоночника с транспедикулярной фиксацией c использованием специализированного программного обеспечения. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2019;19(4):424-438. [Donnik A.M., Ivanov D.V., Kossovich L.Yu., Levchenko K.K., Kireev S.I., Morozov K.M., Ostrovsky N. V., Zaretskov V. V., Likhachev S.V. Creation of Three-Dimensional Solid-State Models of a Spine with Transpedicular Fixation Using a Specialized Software. Izvestiya Saratovskogo universiteta Novaya seriya Seriya Matematika Mekhanika Informatika (Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Math. Mech. Inform.). 2019;19(4):424-438. In Russian]. DOI: 10.18500/1816-9791-2019-19-4-424-438

- Putzer M., Auer S., Malpica W., Suess F., Dendorfer S.. A numerical study to determine the effect of ligament stiffness on kinematics of the lumbar spine during flexion. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17:95. DOI: 10.1186/s12891-016-0942-x

- Maknickas A., Alekna V., Ardatov O., Chabarova O., Zabulionis D., Tamulaitienė M., Kačianauskas R. FEM-Based Compression Fracture Risk Assessment in Osteoporotic Lumbar Vertebra L1. Appl. Sci. 2019;9(15):3013. DOI: 10.3390/app9153013

- Manickam P.S., Roy S. The biomechanical study of cervical spine: A Finite Element Analysis. Int J Artif Organs. 2022;45(1):89-95. DOI: 10.1177/0391398821995495

- Sasso R.C., Best N.M., Reilly T.M., McGuire R.A. Jr. Anterior-only stabilization of three-column thoracolumbar injuries. J Spinal Disord Tech. 2005;18 Suppl:S7-14. DOI: 10.1097/01.bsd.0000137157.82806.68

- Dai L.Y., Jiang L.S., Jiang S.D. Anterior-only stabilization using plating with bone structural autograft versus titanium mesh cages for two- or three-column thoracolumbar burst fractures: a prospective randomized study. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34(14):1429-35. DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181a4e667

- Haiyun Y., Rui G., Shucai D., Zhanhua J., Xiaolin Z., Xin L., Xue W., Gongyi L., Jiankun L. Three-column reconstruction through single posterior approach for the treatment of unstable thoracolumbar fracture. Spine (Phila Pa 1976). 2010;35(8):E295-302. DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181c392b9

- Scholl B.M., Theiss S.M., Kirkpatrick J.S. Short segment fixation of thoracolumbar burst fractures. Orthopedics. 2006;29(8):703-708. DOI: 10.3928/01477447-20060801-14

- Mahar A.K.C., Wedemeyer M., Mitsunaga L., Odell T., Johnson B., Garfin S. Shortsegment fixation of lumbar burst fractures using pedicle fixation at the level of the fracture. Spine (Phila Pa 1976). 2007;32(14):1503-1507. DOI: 10.1097/BRS.0b013e318067dd24

- Dick J.C., Jones M.P., Zdeblick T.A., Kunz D.N., Horton W.C. A biomechanical comparison evaluating the use of intermediate screws and cross-linkage in lumbar pedicle fixation. J Spinal Disord. 1994;7(5):402-407.

- Guven O., Kocaoglu B., Bezer M., Aydin N., Nalbantoglu U. The use of screw at the fracture level in the treatment of thoracolumbar burst fractures. J Spinal Disord Tech. 2009;22(6):417-421. DOI: 10.1097/BSD.0b013e3181870385

- Norton R.P., Milne E.L., Kaimrajh D.N., Eismont F.J., Latta L.L., Williams S.K. Biomechanical analysis of four- versus six-screw constructs for short-segment pedicle screw and rod instrumentation of unstable thoracolumbar fractures. Spine J. 2014;14(8):1734-1739. DOI: 10.1016/j.spinee.2014.01.035

- Xiong C., Huang B., Wei T., Kang H., Xu F. Effect of the short-segment internal fixation with intermediate inclined-angle polyaxial screw at the fractured vertebra on the treatment of Denis type B thoracolumbar fracture. J Orthop Surg Res. 2020;15(1):182. DOI: 10.1186/s13018-020-01686-7

- Cho D.Y., Lee W.Y., Sheu P.C. Treatment of thoracolumbar burst fractures with polymethyl methacrylate vertebroplasty and short-segment pedicle screw fixation. Neurosurgery. 2003;53(6):1354-1360; discussion 1360-1361. DOI: 10.1227/01.neu.0000093200.74828.2f

- Elmasry S.S., Asfour S.S., Travascio F. Finite Element Study to Evaluate the Biomechanical Performance of the Spine After Augmenting Percutaneous Pedicle Screw Fixation With Kyphoplasty in the Treatment of Burst Fractures. J Biomech Eng. 2018;140(6). doi: 10.1115/1.4039174

- Formica M., Zanirato A., Cavagnaro L., Basso M., Divano S., Lamartina C., Berjano P., Felli L., Formica C. Vertebral body osteonecrosis: proposal of a treatment-oriented classification system. Eur Spine J. 2018;27(Suppl 2):190-197. DOI: 10.1007/s00586-018-5600-6

- Knop C., Fabian H.F., Bastian L., Blauth M. Late results of thoracolumbar fractures after posterior instrumentation and transpedicular bone grafting. Spine (Phila Pa 1976). 2001;26(1):88-99. DOI: 10.1097/00007632-200101010-00016

- Shen Y.X., Zhang P., Zhao J.G., Xu W., Fan Z.H., Lu Z.F., Li L.B. Pedicle screw instrumentation plus augmentation vertebroplasty using calcium sulfate for thoracolumbar burst fractures without neurologic deficits. Orthop Surg. 2011;3(1):1-6. DOI: 10.1111/j.1757-7861.2010.00114.x

- Marco R.A., Kushwaha V.P. Thoracolumbar burst fractures treated with posterior decompression and pedicle screw instrumentation supplemented with balloon-assisted vertebroplasty and calcium phosphate reconstruction. J Bone Joint Surg Am. 2009;91(1):20-8. DOI: 10.2106/JBJS.G.01668

- Jindal R., Jasani V., Sandal D., Garg S.K. Current status of short segment fixation in thoracolumbar spine injuries. J Clin Orthop Trauma. 2020;11(5):770-777. DOI: 10.1016/j.jcot.2020.06.008

- Chokshi J.J., Shah M. Outcomes of Including Fracture Level in Short- Segment Fixation for Thoracolumbar Fracture Dislocation. Asian Spine J. 2019;13(1):56-60. DOI: 10.31616/asj.2018.0064

- Norton R.P., Milne E.L., Kaimrajh D.N., Eismont F.J., Latta L.L., Williams S.K. Biomechanical analysis of four- versus six-screw constructs for short-segment pedicle screw and rod instrumentation of unstable thoracolumbar fractures. Spine J. 2014;14(8):1734-1739. DOI: 10.1016/j.spinee.2014.01.035

- Baaj A.A., Reyes P.M., Yaqoobi A.S., Uribe J.S., Vale F.L., Theodore N., Sonntag V.K., Crawford N.R. Biomechanical advantage of the index-level pedicle screw in unstable thoracolumbar junction fractures. J Neurosurg Spine. 2011;14(2):192-197. DOI: 10.3171/2010.10.SPINE10222

- Wang H., Li C., Liu T., Zhao W.D., Zhou Y. Biomechanical efficacy of monoaxial or polyaxial pedicle screw and additional screw insertion at the level of fracture, in lumbar burst fracture: An experimental study. Indian J Orthop. 2012;46(4):395-401. DOI: 10.4103/0019-5413.98827

- Kapoen C., Liu Y., Bloemers F.W., Deunk J. Pedicle screw fixation of thoracolumbar fractures: conventional short segment versus short segment with intermediate screws at the fracture level-a systematic review and meta-analysis. Eur Spine J. 2020;29(10):2491-2504. DOI: 10.1007/s00586-020-06479-4