Использование различных дериватизирующих агентов при определении гомоцистеина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Автор: Рябуха А.Ф., Смирнова Л.А., Кузнецов К.А., Сучков Е.А., Перфилова В.Н.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Фармакология токсикология

Статья в выпуске: 3 (39), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный анализ методик определения гомоцистеина в плазме крови. Воспроизведены две методики определения - количественное определение методом ВЭЖХ после дериватизации с SBD-F и ортофталевым альдегидом.

Гомоцистеин, вэжх, дериватизация

Короткий адрес: https://sciup.org/142149048

IDR: 142149048 | УДК: 615:547.466

Текст научной статьи Использование различных дериватизирующих агентов при определении гомоцистеина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Гомоцистеин – серосодержащая аминокислота, которая может катаболизироваться в цистеин или реметилироваться в метионин. Избыток гомоцистеина (гипергомоцистеинемия) повышает риск раннего развития атеросклероза и тромбоза артерий и является прогностическим маркером летального исхода. В плазме крови гомоцистеин (ГЦ) присутствует в трех молекулярных формах: свободный ГЦ, дисульфид ГЦ (гомоцистин) и дисульфид ГЦ с цистеином. Большая часть (около 70 %) ГЦ связана с белками. Свободный и связанный с белком ГЦ составляют общий ГЦ [1].

Перед определением ГЦ и цистеина в плаз-ме/сыворотке крови их необходимо высвободить из дисульфидов и связи с белками. В качестве восстанавливающих веществ из различных дисульфидных связей используют соединения дитиоэритритол, дитиотрейтол, меркаптоэтанол, а также борогидриды натрия или калия.

Для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) анализа тиолов чаще всего их превращают во флуоресцирующие производные путем реакции с биманами или галоген- сульфонилбензофуранами [аммоний-7-фтор-бензо-2-окса-1,3-диазол-4-сульфонат (SBD-F), 4-амино-сульфонил-7-фторбензо-2-окса-1,3-диа-зол (ABD-F)]. Эти методы имеют высокую чувствительность определения, но ряд недостатков – продолжительность реакции варьирует от 10 до 60 мин, а для анализа необходим флуориметрический детектор. Недостатком последних двух методов является также использование в ряде методик токсичного восстанавливающего реагента (три-п-бутил-фосфин) [4].

ГЦ и другие тиолы можно дериватизиро-вать с помощью ортофталевого альдегида/ 2-меркаптоэтанола (OФA-2ME). Реакция не является тиолспецифичной и помимо цистеина и ГЦ позволяет определять другие аминокислоты [2].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выбрать наиболее чувствительную, селективную и воспроизводимую методику для определения содержания гомоцистеина в плазме крови крыс.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержание вещества определяли методом ВЭЖХ на жидкостном хроматографе Shimadzu (Япония) с флуоресцентным детектором RF-10Axl, колонка SUPELCOSIL LC-18 (5 мкм; 150 мм х 4,6 мм). В работе использовали де-риватизирующие агенты: OФA-2MЭ (метод 1) и SBD-F (метод 2).

Метод 1

Подвижная фаза состояла из ацетонитрила (16 %), Na 2 HPO 4 (0,01 М), NaH 2 PO 4 (0,01 М), Na 2 -ЭДТА (0,002 М), рН 7,0. Скорость потока элюента 1 мл/мин, t = 26 ° C. Детектирование проводили при длине волны возбуждения 340 нм, испускания – 450 нм.

Для восстановления дисульфидных связей в плазме крови использовали 2-меркаптоэтанол (2-МЭ). Образующиеся сульфгидрильные группы алкилировали при помощи йодуксусной кислоты (0,8 М).

Ортофталевый/2-МЭ (ОФА/2-МЭ) реагент получали следующим образом: 27 мг ОФА растворяли в 0,5 мл метанола [раствор (1)]. Раствор (1) хранился при -20 ° С. Раствор (2), используемый для получения деривата гомоцистеина, готовили непосредственно перед использованием, смешивая 20 мкл раствора (1) с 40 мкл 2-МЭ и 140 мкл 0,1 М раствора Na 2 B 4 O 7 (рН = 12,5).

Перед реакцией модификации проводили депротеинизацию образцов плазмы метанолом.

Для перевода гомоцистеина в производное к 20 мкл супернатанта добавляли 20 мкл 0,8 М йодуксусной кислоты (для защиты сульфгидрильных групп), 20 мкл реагента (2) и 140 мкл 0,1 М Na 2 B 4 O 7 , перемешивали в течение 5 мин, после чего 10 мкл смеси вводили в хроматографическую систему.

Метод 2

Для дериватизации гомоцистеина этим методом использовали аммоний-7-фторбензо-2-окса-1,3-диазол-4-сульфонат (SBD-F). Подвижная фаза включала ацетонитрил (10 %), 0,1 М КН 2 PO 4 (90 %), рН 2,1. Скорость потока элюента 1 мл/мин, t = 30 ° С. Детектирование проводили при длине волны возбуждения 385 нм, испускания - 515 нм [3].

В качестве восстанавливающего агента мы использовали TCEP [трис-(2-карбоксиэтил)-фосфин], менее токсичный и более стабильный по сравнению с другими восстановителями.

Кровь откручивали, получали плазму. К 90 мкл супернатанта добавляли 10 мкл внутреннего стандарта (монопропионилглицин, в концентрации 10 мкг/мл) затем добавляли 10 мкл 10%-го TCEP, 30 минут инкубировали при температуре 4 ° С, добавляли 100 мкл холодной 10%-й ТХУ с 1 mM ЭДТА, центрифугировали 5 мин при 21000 g. Супернатант (100 мкл) переносили в эппендорф, к нему добавляли 20 мкл 1,55 M NaOH, 250 мкл 0,125 М боратного буфера (pH 9,5) c 4 mM ЭДТА и 50 мкл SBD-F (1 г/л) в 0,125 М боратном буфере, pH 9,5, инкубировали при 60 ° С 60 мин и охлаждали во льду для последующего хроматографического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

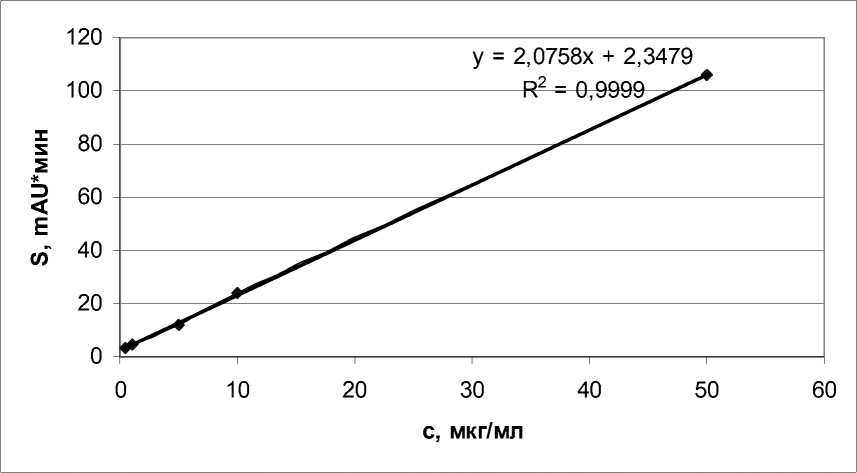

Чувствительность методики ОФА/2-МЕ составила 1 мкг/мл, но средняя ошибка измерения была выше 20 % по всем концентрациям (табл. 1, рис. 1).

Рис. 1. График зависимости площади пика от концентрации гомоцистеина при дериватизации OФA-2MЭ

Таблица 1

|

С добавл., мкг\мл |

С получ., мкг/мл |

С ср. |

Ст. откл. |

Ошибка, % |

|

0,5 |

0,379902 |

0,402544 |

0,114064 |

28,3359 |

|

0,301498 |

||||

|

0,526231 |

||||

|

1 |

1,042562 |

0,970951 |

0,12318 |

12,68648 |

|

1,041574 |

||||

|

0,828717 |

||||

|

5 |

5,262598 |

4,76279 |

1,652619 |

34,69854 |

|

6,107814 |

||||

|

2,917959 |

||||

|

10 |

14,36897 |

10,41362 |

3,497936 |

33,59 |

|

9,144474 |

||||

|

7,72743 |

||||

|

50 |

67,37311 |

49,94609 |

18,85754 |

37,75579 |

|

29,92634 |

||||

|

52,53883 |

Статистические параметры определения гомоцистеина после дериватизации с OФA-2MЭ

Полученные дериваты были крайне нестабильны и для получения воспроизводимых резуль-тато зиро

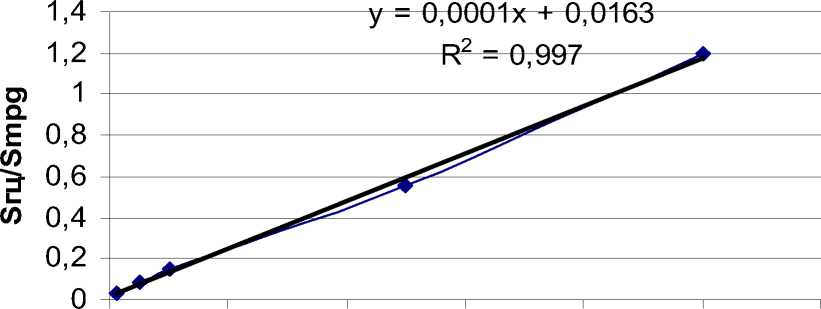

Это существенно увеличивает время анализа и ной методики в рутинной клинической практике. Чувствительность методики дериватизации SBD-F ния ен-ток

(рис. 2, табл. 2).

О 2000 4000 6000 8000 10000 12000

С гц, нг/мл

Рис. 2. График зависимости площади пика от концентрации гомоцистеина при дериватизации SBD-F

Таблица 2

|

С добавл. нг/мл |

C получ., нг/мл |

С ср. |

Ст. откл. |

Ошибка, % |

|

100 |

33,5807 |

125,5013 |

79,98326 |

63,731 |

|

179,225 |

||||

|

163,6983 |

||||

|

500 |

617,5297 |

664,2774 |

40,4864 |

6,094803 |

|

687,2823 |

||||

|

688,0203 |

||||

|

1000 |

1191,229 |

1333,91 |

126,6325 |

9,493326 |

|

1377,553 |

||||

|

1432,95 |

||||

|

5000 |

5426,054 |

5348,75 |

209,0908 |

3,909152 |

|

5508,181 |

||||

|

5112,014 |

||||

|

10000 |

11199,24 |

11830,22 |

618,2811 |

5,226287 |

|

12434,97 |

||||

|

11856,44 |

Статистические параметры определения гомоцистеина после дериватизации с SBD-F

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, методика дериватизации гомоцистеина с SBD-F имеет высокую воспроизводимость, чувствительность и селективность, что позволяет использовать ее в клинической и лабораторной диагностике.